Обзор и анализ методов оптимизации и моделирования позиционирования базовых станций

Автор: Момуналиева Н.Т., Алымкулов С.А., Тынышова Т.Д.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 5 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

При планировании сетей сотовой связи важной задачей является оптимальное расположение базовых станций (БС). При этом необходимо обеспечить надежную совместную работу БС и технических средств, работающих на этом участке. В статье проведен анализ существующих методов решения для оптимального расположения базовых станций. Даются краткие описания моделей и методов расчета основных потерь при распространении сигнала в различных условиях. В сетях подвижной связи связь осуществляется между стационарной БС и подвижным абонентским терминалом, при этом параметры линии связи изменяются. В связи с этим для описания поведения сигналов в изучаемой местности пользуются статистическими методами. Существует несколько математических моделей и методов, позволяющих производить расчет основных потерь при распространении сигнала в условиях распространения в горной местности. Из эмпирических моделей наиболее широко используется модель Окамуры по предсказанию уровня сигнала в пределах соты, которая основывается на экспериментальных результатах. С учетом всех достоинств и недостатков рассмотренных в статье моделей сделан вывод о возможности применения эмпирических моделей с применением поправочных коэффициентов для рельефа горной местности.

Базовая станция, мобильная станция, моделирование, оптимизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14132406

IDR: 14132406 | УДК: 004.41 | DOI: 10.33619/2414-2948/114/21

Текст научной статьи Обзор и анализ методов оптимизации и моделирования позиционирования базовых станций

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №5 2025

УДК 004.41

В настоящее время наблюдается большой рост развития беспроводных технологий передачи информации. Существующие системы беспроводной передачи явились успешными по скорости передачи в сравнении с проводными системами, которые традиционно считались более высокоскоростными и обладающими большей достоверностью передачи информации. Это объясняется двумя факторами: развитие научно методического аппарата, позволяющего проводить соответствующие расчеты; возможность технической реализации данных методик.

Целью данной работы является обзор существующих методов расчета зон покрытия базовых станций сотовой связи для горной местности.

Выбор энергетических параметров аппаратуры в системах подвижной радиосвязи должен обеспечивать уверенный прием в зоне обслуживания БС. В точках приема на границе соты уровни сигнала различны вследствие неодинакового влияния застройки и рельефа местности. Для расчета влияния рельефа местности применяют два основных метода: детерминированный и статистический. Используя детерминированный метод, рассчитывают множитель ослабления трассы распространения по конкретному профилю пролета. Такой метод применим для линий связи по схеме «от точки к точке», например в радиорелейных линиях, где местоположения передающей и приемной антенн не меняется. В системах подвижной связи используют статистический метод, при котором параметры рельефа (высота препятствий, их форма, взаимное расположение, наклон местности и пр.) считаются случайными величинами [1].

Часть моделей представляет собой аналитические модели, часть эмпирические модели. Некоторые модели, такие как модель Окамуры, представляют собой набор экспериментальных кривых ослабления сигнала, полученных в результате проведения большого количества измерений уровня принимаемого сигнала. В последнее время находят применение модели в приближении геометрической оптики. Основной идеей данных моделей является оценка силы сигнала с помощью трассировки лучей от базовой станции (BS) к мобильной станции (MS). Но следует отметить, что эти модели на данный момент применимы только для расчёта внутри помещений, так как требуют большого количества вычислений и входных данных об объектах, влияющих на ослабление сигнала. В связи с этим, предпочтение отдаётся чаще всего эмпирическим моделям.

Основные модели и методы предсказания уровня принимаемого сигнала

Общей характерной чертой современных методик расчета зон покрытия базовых станций является использование оценки значений напряженности поля сигнала УКВ диапазона в любой точке пространства в пределах всей зоны покрытия базовых станций (БС). Условно их разделяют на статистические и детерминированные [2-4]. Рассмотрим их характерные особенности.

Модель Окамуры по предсказанию уровня сигнала в пределах соты основывается на экспериментальных результатах, полученных при следующих условиях: высота подвеса антенны БС над средним уровнем квазигладкой местности (трассы) 200м, высота антенны МС 3м, расстояние r между БС и МС (1...100) км (длинные трассы), диапазон частот ((100...3000) МГц. Местность, на которой средняя высота неровностей не превышает 20м, определяется в модели Окамуры как «квазигладкая» [1].

Для местности, которая не относится к квазигладкой, модель Окамуры предусматривает введение поправочных коэффициентов в (1):

РМ^Г’^ = Р^’^ + KZoTKp + Kz^ + КЛодн + ^олм

где ^готкр — поправочный коэффициент для пригородной зоны или открытой трассы;

^2накл — поправочный коэффициент для трассы с наклоном;

^?водн — поправочный коэффициент для трассы земля-вода;

^2холи — поправочный коэффициент для холмистой (горной) местности.

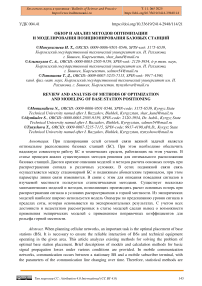

В пригородной зоне потери сигнала при распространении меньше, чем в городе, поскольку в ней меньше строений и они ниже по высоте. Еще меньше потери на открытой местности. Эти потери уменьшаются с ростом частоты и могут быть найдены из зависимостей, показанных на Рисунке 1.

Кготкр?

Рисунок 1. Зависимости поправочных коэффициентов от частоты для различных трасс

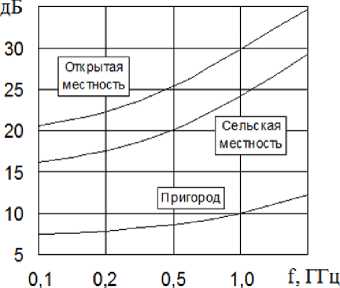

При расчете ослабления сигнала, при распространении его над холмистой (горной) местностью, величина дополнительного ослабления (по сравнению с квазигладкой местностью) зависит от средней высоты неровностей

Ah = h(10%) - h(90%)

где h (10%), h (90%) — значения высот местности на трассе протяженностью около 10 км, составляющие 10% и 90% точек профиля соответственно (Рисунок 2).

Рисунок 2. Оценка холмистой (горной) поверхности

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №5 2025

Модель Окамура-Хата. Японским инженером Окамура было проведено множество натурных измерений по распределению уровня сигнала для различных типов городской застройки в г. Токио и построено несколько экспериментальных кривых. На базе этих экспериментальных данных, в 1980 г. японский ученый Хата, вывел несколько эмпирических формул. В результате чего, на данный момент модель Окамура-Хата является самой популярной и применима для расчета ослабления сигнала для различных типов областей [5].

Далее приводятся основные ограничения для использования модели Окамуры-Хата. Модель Окамуры-Хата позволяет получать достаточно точные значения медианных потерь на трассах наземной подвижной связи при следующих ограничениях: частота сигнала f=100…..3000 Мгц; дальность связи R=1….300 км; высота подвеса антенн BTS : 30-200 м; высота антенны MS с: 1-10 м.

Модель Ли состоит из двух частей. Первая часть (регион-регион) используется для определения потерь при распространении над относительно плоской поверхностью без принятия во внимание территориальных особенностей:

L = -Po-y^(r}-bdop , (3)

где Р 0 — мощность приёма на расстоянии 1 км от БС, дБ; у — угол наклона характеристики потерь, дБ/дек; ^dop — дополнительные потери, зависящие от частоты и высоты антенн.

Вторая часть (точка-точка) использует результат, полученный в первой части, за основу и получает более точное предсказание. Вторая часть, основанная на данных профиля поверхности, учитывает условия прямой видимости или его отсутствия. Если прямая видимость между приёмником и передатчиком существует, то учитывается влияние отражённых волн. Если условие прямой видимости не удовлетворяется, то моделируется дифракция радиоволн на препятствиях на пути распространения.

Как указывалось выше, потери при распространении сигнала, между BTS и MS, сильно зависят от того, в какой среде сигнал распространяется. В связи с этим необходимо определить значения добавочных потерь (Таблица 1) для различных типов сред распространения радиосигнала и для различных частотных диапазонов, так как потери сигнала сильно зависят от частоты сигнала [6]

Таблица 1

ЗАВИСИМОСТЬ ПОТЕРЬ ОТ ТИПА МЕСТНОСТИ

|

Тип района |

Потери, dB (Диапазон частот 900 МГц) |

Потери, dB (Диапазон частот 1800/1900 МГц) |

|

Городская застройка |

22.6 |

25.1-28.1 |

|

Пригород |

17.6 |

20.1-23.1 |

|

Лес |

11.6 |

16.9 |

|

Водоёмы |

0.1 |

2.9 |

|

Болото |

12.6 |

13.8 |

|

Деревня |

12.6 |

15.2 |

Классический метод расчета зон обслуживания. В классической теории распространения радиоволн при расчётах уровня принимаемого сигнала на трассе между передающим и приёмным пунктами используется квадратичная формула Введенского [5]

F _ - -I3 V - » <

Cd Л , мВ/м, где r — расстояние между передающей и приёмной антеннами, км.; ^ — высота передающей антенны, м.; hn — высота приёмной антенны, м.; Р± — мощность передатчика, кВт.; Л — длина волны, м.; ^ti — действующее значение напряжённости поля; ^ 1— коэффициент направленного действия передающей антенны.

Формула Введенского имеет фундаментальное значение для расчётов ультракоротких линий связи и весьма наглядно характеризует зависимость уровня принимаемого сигнала от расстояния, длинны волны и высоты антенн.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАССМОТРЕННЫХ МЕТОДОВ

Таблица 2

|

Модели |

Достоинства |

Недостатки |

|

Статистические модели |

Практически все статистические методы, как правило, позволяют рассчитать статистический радиус зоны покрытия базовой станции |

Основной недостаток- очень приблизительное представление информации о реальной форме рельефа и объектах местности |

|

Все эти методы основаны на расчетах, выполненных в других странах, и поэтому их применение к рельефу нашей страны приведет к дополнительным ошибкам |

||

|

Применение в горной местности |

С учетом плюсов и минусов данных моделей, возможно применение на определенных участках для определения первоначальных данных |

|

|

Эмпирическая модель Окамура-Хата |

Приведенные выше методы позволяют наиболее точно учесть влияние рельефа. Кроме того, достаточно высокий диапазон рабочих частот, приводит к тому, что радиоволны обладают малой дифракционной способностью |

Требуются значительное количество исходных данных и значительные вычислительные затраты. Использование программного обеспечения, основанного на эмпирических данных, дает приемлемые (не точные) результаты только в узком диапазоне характеристик |

|

Аналитическая модель Ли |

Используются дополнительные корректирующие коэффициенты для повышения точности расчетных величин |

Необходимы широкий диапазон рабочих частот для того, чтобы радиоволны обладали незначительной дифракционной способностью, и высокая точность прогнозирования электромагнитной доступности. |

|

Применение в горной местности |

Эмпирические модели являются наиболее приемлемыми для горного рельефа. |

|

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №5 2025

Выводы

Анализ, приведенный в работе, представляет собой только начальную стадию проектирования (Таблица 2). За последние несколько десятилетий эпохи мобильной сотовой связи были представлены разные эмпирические модели для расчета радиопокрытия, которые продолжают дополняться по настоящее время. С учетом всех достоинств и недостатков рассмотренных моделей можно сделать вывод о возможности применения эмпирических моделей с применением поправочных коэффициентов для рельефа горной местности.

Проектирование сотовых сетей стандарта GSM на сегодняшний момент не представляет большой сложности. Все отработанные эмпирические модели (их более десятка) сведены в специальное программное обеспечение, очень удобное в использовании и дающее качественные результаты. Но это не означает, что задача о радиопокрытии решена.

Стоит помнить, что применение программного обеспечения, основанного на эмпирических данных, дает приемлемые (не точные) результаты только в узком диапазоне заданных характеристик. На данный момент не представляется возможным нахождение абсолютно точных и достаточно общих методов для решения задачи радиопокрытия для различных местностей, в частности для горной.