Обзор исследований в Западной Монголии и на Алтае

Автор: Тишкин А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521367

IDR: 14521367

Текст статьи Обзор исследований в Западной Монголии и на Алтае

В 2007 г. сотрудники Барнаульской лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири ИАиЭт СО РАН и Алтайского госуниверситета работали в составе нескольких экспедиций (в Западной Монголии, в предгорьях и горах Алтая). Исследования осуществлялись при финансовой поддержке РГНФ–МинОКН Монголии (проекты №07–01–92074e/G, №06–01–91809а/ G) и РФФИ (№07–06–00341). В данной публикации кратко будут представлены полученные результаты.

В Монголии основные исследования были проведены совместной российско-монгольской экспедицией в урочище Улаан худаг в 10 км к юго-западу от г. Ховда [Тишкин, Эрдэнэбаатар, 2007]. Дополнительное обследование ранее выявленного там археологического комплекса [Тишкин, 2006] позволило обозначить два памятника. Один из них расположен на террасе, а другой – в пойме р. Буянт. Первый получил обозначение Улаан худаг-I. Именно на нем проведены археологические раскопки. На снятом плане памятника зафиксировано более 30 крупных сооружений, рядом с которыми и отдельно находились многочисленные выкладки. В центре комплекса располагался херексур. Объект представлял собой ограду из камней диаметром 36 м. Внутри нее выделялась насыпь диаметром около 10 м и высотой 1,3 м от современной поверхности. От этого сооружения к ограде отходили четыре «луча». К востоку от этого херексура обнаружен лежавший и частично засыпанный «оленный» камень. К западу от кургана дугой с юга на север располагаются 17 поминальников. Еще три таких сооружения находятся внутри дуги на одной линии. Все эти выкладки имели диаметр от 1 до 2,5 м и высоту около 0,1 м. Остальные объекты памятника представляли собой типичные для Монголии сооружения эпохи бронзы и раннескифского времени. Среди них особый интерес представляли выделяющиеся на поверхности большие каменные ящики, предположительно датированные эпохой ранней бронзы [Тишкин и др., 2006]. На одном (курган №1) были начаты работы. Оказалось, что основная часть комплекса занесена песком и гравием. После зачистки он представлял собой крупную насыпь. В центре находился прямоугольный каменный ящик, перекрытие которого из мощных плит отброшено в стороны. К этой конструкции пристроена прямоугольная однослойная выкладка, имеющая свои особенности. Работы на данном объекте будут продолжены в следующем году. Нужно отметить, 382

что подобный комплекс, но меньших размеров обнаружен неподалеку на памятнике Улаан худаг-II.

Рядом с курганом №1, в 2,5 м к юго-востоку, раскопана однослойная выкладка из крупных валунов диаметром около 3 м. Под ней оказался материк. Исследованная одиночная оградка №3 (рис. 1.-2) находилась в 75 м к северо-западу от первого объекта. Две другие располагались рядом друг с другом. Около оградки №4 почти с восточной стороны in situ зафиксирована часть небольшого изваяния (отсутствовала голова). На одной из плоскостей хорошо просматриваются руки в традиционной для тюркской скульптуры манере. Оградки №6 и 7 маркируют западную границу памятника, которая проходит по логу. Они расположены рядом друг с другом на одной линии. Следующие две исследованные оградки (№8 и 9) обнаружены в северо-западной части памятника, который занимает площадку длиной 1000 м и шириной более 300 м. С этими объектами связаны лежавшие стелы. Их бывшие основания зафиксированы в центре смежных подквадратных выкладок, заполненных грунтом и камнями. Во всех исследованных на памятнике оградках инвентарь отсутствовал. После завершения необходимых археологических исследований и фиксаций была осуществлена музеефикация. Оградкам был предан первоначальный вид [Тишкин, Эрдэнэбаатар, 2007].

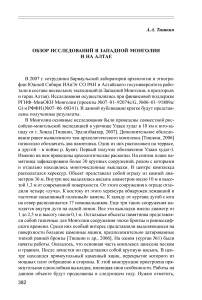

Кроме раскопок в долине р. Буянт зафиксирован ряд новых памятников. Один из них обозначен как Бугатын узуур (в переводе с монг. яз. – «Олений мыс»). В центре комплекса располагаются четыре рядом стоящие тюркские оградки (их географические координаты: N – 47º 58.683′; Е – 091º 34.047′). Другой памятник находится рядом с памятником Улаан худаг-I и имеет такие координаты: N – 47º 55.837′; Е – 091º 29.535′. Автором продолжено обследование памятника Баян булаг [Тишкин и др., 2006], огромные херексуры и другие объекты которого зафиксированы космической съемкой. Особое внимание привлекли «оленные» камни. В верхней части одного из них выбиты характерные для раннескифского времени изображения (рис. 1.-1).

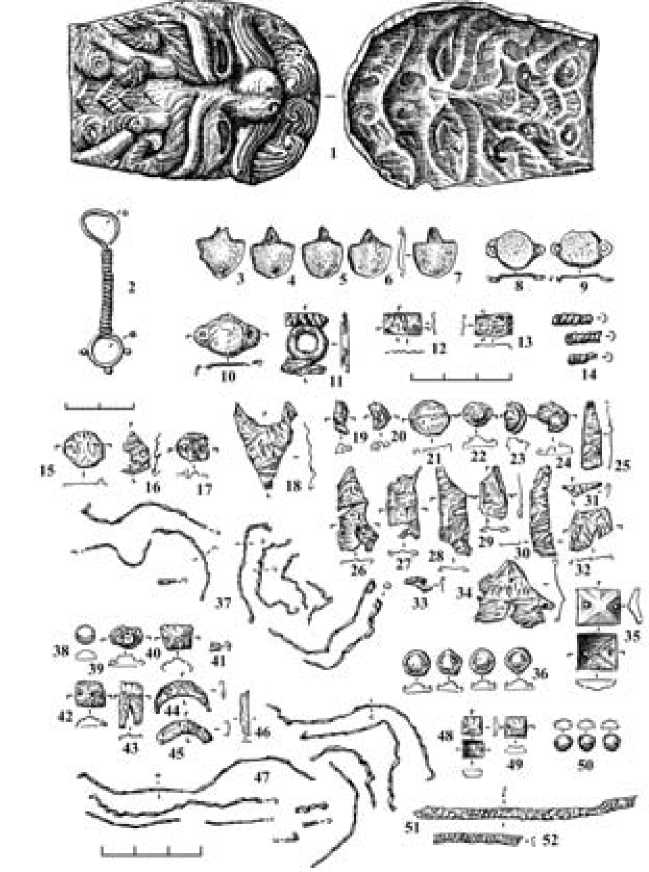

Юго-Западная археологическая экспедиция Алтайского университета совместно с отрядом Государственного Эрмитажа проводила исследования на памятнике Бугры у одноименного села в Рубцовском районе Алтайского края. Раскопки были начаты на двух объектах №1 и 4 [Тишкин, 2006, с. 291]. Перед вскрытием курганов осуществлялись геофизические изыскания, в которых приняли участие сотрудники нескольких учреждений [Тишкин и др., 2007]. В кургане №4 удалось снять часть насыпи юговосточного сектора. Все земляные работы осуществлялись вручную. На исследованном участке выявлены две могилы №3 и 4. Погребения в них оказались сильно разграбленными. Найденный предметный комплекс в основном связан с украшениями одежды (рис. 2). В могиле №4 удалось зафиксировать оставшиеся части погребальной камеры, которая представляла собой каменную выкладку с деревянным перекрытием. Между

Рис. 1. Схема изображений на «оленном» камне памятника Баян булаг (1). Разрушенная тюркская оградка №3 на комплексе Улаан худаг-I (2)

раскопанными могилами обнаружен дромос, сооруженный в материке. Он вел в центральное захоронение (могила №1). Именно при исследовании дромоса была обнаружена мумифицированная часть умершего человека. Кожа сохранилась полностью на правой руке, на части грудной клетки, на плечах и спине, а также на левой руке, у которой отсутствовала кисть. Найдены части одежды, которую грабители, по-видимому, бросили, сняв драгоценности. Костюм был украшен бронзовыми и золотыми бляхами-нашивками, расшит золотыми нитями (рис. 2). Среди обнаруженных в кургане №4 предметов следует отметить деревянную бляху с зооморфным изображением, серьгу, обломок железного изделия, инкрустированного золотом, фрагменты лакового покрытия и др. Все обнаруженные находки переданы на хранение в Государственный Эрмитаж.

Яломанская археологическая экспедиция на протяжении нескольких лет осуществляет планомерное обследование участка от с. Купчегень до с. Иня в Онгудайском районе Республики Алтая. В прошедшем полевом сезоне проведена тахеометрическая съемка пяти ранее зафиксированных комплексов в урочище Кур-Кечу. На памятнике Яломан-II продолжены раскопки [Тишкин, Горбунов, 2003]. Основной задачей являлось исследование ранней группы объектов, отнесенных к усть-эдиганскому этапу булан-кобинской культуры. Для этого был разбит участок площадью 108 кв. м, на котором обозначились надмогильные сооружения, представлявшие, по-видимому, связанный друг с другом комплекс. В центре находился самый крупный на некрополе ранней группы курган №43. Географические координаты его центра следующие: N - 50° 31.524’; E - 086° 33.350’. Высота над уровнем моря 805 м. С двух диаметрально противоположных сторон к объекту №43 пристроены два других кургана (№42 и 44). Надмогильная конструкция была сделана из материкового грунта в виде холмика, обложенного камнями в 1–2 слоя. Хорошо выделялось овальное кольцо (5х4 м) из крупных камней. С юго-восточной стороны стоял вертикально вкопанный камень. Рядом с ним зафиксирован прокал. В могильной яме на перекрытии каменного ящика находился скелет лошади. Рядом с черепом обнаружены железные удила с псалиями. В ящике умерший был уложен на правый бок со слегка подогнутыми ногами, головой на ЮВ. На черепе зафиксированы золотые бляхи-нашивки двух типов, украшавшие головной убор, и золотая серьга (рис. 2.-1). В районе пояса отмечены остатки кожаного ремня, покрытого лаком красного цвета. Сохранилась деревянная пряжка, которая крепилась к ремню с помощью железного шпенька. Сверху располагалась золотая обрезанная бляха-накладка. Другое целое и идентичное изделие из золота с изображением рогатого «дракона» с усами и глазами из камней черного цвета (рис. 2.-1) зафиксировано между костями правой руки и ребрами. У бедренной кости правой ноги обнаружен железный кинжал в ножнах. Слева от погребенного находились остатки сложносоставного лука и колчана. Обнаружены фрагменты костяных и железных наконечников стрел, железная пряжка и часть ложечковидной подвески. Крупные фрагменты некогда целой лаковой чашечки лежали в восточном углу ящика. У правой руки отмечены кости овцы.

К ЮЮЗ от кургана №43 находился объект №44, к ВЮВ от которого стоял вертикально вкопанный камень. Еще один камень зафиксирован в 2,75 м к В от предыдущего. При выборке заполнения могильной ямы обнаружился скелет лошади. Над животным выявлен мощный прокал. Отдельные угли и их скопления встречались и в других местах. Лошадь лежала на дне могилы на правом боку с подогнутыми ногами. Голова была

Рис. 2. Находки из погребения №43 могильника Яломан-II и из кургана №4 памятника Бугры. 3–7, 14 – бронза; 10–11 – золото, бронза; 1–2, 8–9, 12–13, 15–52 – золото завернута в сторону туловища. Рядом с черепом обнаружены кости овцы, а у тазовых костей – железные удила. В юго-восточном углу ямы стоял маленький ящик, сделанный из четырех камней, без перекрытия, ориентированный по линии ЮВ–СЗ. Внутри рассматриваемого сооружения ничего не обнаружено. Лишь при выборке его заполнения попадались отдельные следы сильно истлевшей органики.

К востоку от кургана №42 также зафиксирован вертикально вкопанный камень. В могильной яме обнаружены камни, которые перекрывали находившийся ниже каменный ящик прямоугольной формы высотой около 0,35 м. Внешние его размеры были 0,65х0,5 м, а внутренние – 0,45х0,3 м. В этой погребальной камере ничего не оказало сь. Лишь в отдельных местах фиксировались следы разложившейся органики.

Исследовался еще один курган №20. Судя по погребальному обряду и обнаруженному комплексу вещей, курган относится к поздней группе объектов, датируемых 2-й половиной IV – первой половиной V вв. н.э.

После окончания работ раскопы не только были рекультивированы. Все «балбалы» были поставлены на свои места. Конструкции каменных ящиков и насыпей восстановлены и засыпаны. Исследованным курганам был придан первоначальный внешний вид.

В заключение необходимо отметить, что во всех экспедициях осуществлялся отбор проб и образцов для различных анализов.