Обзор эволюции российских космических станций и перспектив их развития

Автор: А. Д. Старинец

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Ракетно-космическая техника

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлены история развития российских орбитальных космических станций и перспективы развития этого направления. Рассмотрена значимость их применения для исследования ближнего и дальнего космического пространства. Выполнен краткий обзор советской и российской космических программ по развитию орбитальных станций. Также проанализированы тенденции развития отдельных орбитальных станций, выделены ошибки реализации и методы их решения. Рассмотрены научная значимость орбитальной станции «Мир» и эксперименты, проведенные на ней. Подведены итоги 15-летней работы станции. Проанализированы причины создания, этапы развития Международной космической станции, текущие результаты ее эксплуатации, проводимые научные исследования и эксперименты, а также дальнейшие планы по ее эксплуатации. Кроме того, рассмотрены текущие разработки Российской орбитальной станции, этапы ее развития, планируемые научные эксперименты и изучены перспективы использования орбитальных станций в долгосрочной перспективе. Этот материал может быть использован при написании диссертации, посвященной истории и научной значимости российских орбитальных станций, а также для проведения исследований по анализу ошибок, сравнительному анализу с другими космическими программами и при разработке новых технологий для будущих миссий.

Орбитальные станции, космические исследования, российская космическая программа, орбитальная станция «Салют», орбитальная станция «Мир», международная космическая станция

Короткий адрес: https://sciup.org/14132180

IDR: 14132180 | УДК: 629.786

Текст статьи Обзор эволюции российских космических станций и перспектив их развития

Значимость орбитальных станций для космических исследований

В научно-фантастической повести «Вне Земли» (1918) основоположник теоретической космонавтики К. Э. Циолковский размышлял о том, как люди будут изучать мир с орбитальных «эфирных поселений». По сути, он описал проект орбитальной станции. Многие из его идей, например блочная сборка в космосе и выращивание рас-

тений для питания там же, находят применение в наше время [1].

Похожую концепцию разрабатывал австровенгерский инженер Герман Поточник (Нордунг). В 1929 году он издал книгу «Проблема путешествия в космическом пространстве» [1]. Он предложил концепцию модульной станции на орбите Земли, которая служила бы ученым обсерваторией для проведения астрономических наблюдений и изучения поверхности планеты, а также была бы базой для осуществления межпланетных коммуникаций.

Спустя столетие ряд идей Циолковского и Нордунга реализованы. За все время на орбиту и |_ 0СМ1ЛЧЕСКИЕ АППАРАТЫ VI технологии н^»н нашей планеты было запущено 14 орбитальных пилотируемых станций. Некоторые выходили из строя, не прослужив и недели, другие же использовались годами. Рекордсмены по продолжительности эксплуатации – советская станция «Мир», прослужившая 15 лет, и Международная космическая станция (МКС), срок службы которой уже превысил 24 года.

Идея разработки орбитальных станций изначально не находила должной поддержки. В шестидесятые годы в Советском Союзе упор делался на разработку аппаратов и оборудования военного 146 назначения из-за напряженных отношений с США.

Военные соглашались финансировать проект ор- битальной станции только в случае ее использования в военных целях. Так и появилась первая орбитальная станция «Салют», или Долговременная орбитальная станция (ДОС) [2].

В 1966 году США, Великобритания и Советский Союз, а позднее еще 110 стран, подписали «Договор о принципах деятельности го- сударств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела». Этот документ устанавливает принципы и правила использования космического пространства в мирных целях. В соответствии с договором государства обязались осуществлять исследования космоса и использование небесных тел исключительно в мирных и научных целях. Данный договор нацелен на укрепление международного сотрудничества в области космических исследований.

Орбитальные станции имеют большое, если не ключевое, значение для космических исследований. Эти космические аппараты разработаны с целью проведения научных экспериментов в условиях космического пространства, разведки, наблюдений за поверхностью и атмосферой планеты, астрономических наблюдений и т.п. [1].

Орбитальная станция – промежуточный этап в переходе от ближнего космического пространства к дальнему. В настоящее время они используются исключительно на орбите Земли, однако уже ведутся разработки лунных станций, которые могут использоваться для безопасного исследования поверхности Луны, например совместный проект России и Китая – МНЛС (Международная научная лунная станция), а также Lunar Gateway, разработка которой возглавляется NASA.

Краткий обзор российской космической программы орбитальных станций

За 65 лет космической истории человечество прошло путь от первого спутника до МКС. Каждый шаг давался с трудом. Сначала наиболее сложной задачей казалось преодоление притяже-

Том 8

ния Земли, позднее – выведение на орбиту живого существа, а после и первого человека. Так, решая задачу за задачей, ученые и инженеры продвигались все дальше, а корабли становились совершенней. До начала космических полетов теоретики в области космонавтики пришли к заключению о возможности модульной сборки космических конструкций на орбите. Вместо единовременного вывода громоздких аппаратов более эффективным подходом признали поэтапный запуск отдельных блоков с последующей сборкой на орбите. Такой метод открывает возможность создавать большие орбитальные станции, обеспечивает переходы между космическим кораблем и орбитальной станцией, а также позволяет реализовывать сборку межпланетных кораблей (например, для полета на Луну и Марс) [3].

Первая в мире стыковка двух кораблей «Союз-4» и «Союз-5» состоялась 16 января 1969 года. Ее можно считать первой космической орбитальной станцией, хотя она и просуществовала всего несколько часов.

В ходе этой миссии космонавты В. А. Шаталов, Е. В. Хрунов, Б. В. Волынов и А. С. Елисеев осуществили маневр стыковки двух кораблей, двое из них вышли в открытый космос, а затем перешли с одного корабля в другой. В таком состоянии корабли функционировали 4 часа и 35 минут. Этот момент стал прорывом на пути создания модульных орбитальных станций, положив начало для последующих миссий и проектов.

Во время своего выступления после завершения группового полета космических кораблей «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8», генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев заявил: «Советская наука рассматривает создание орбитальных станций со сменяемыми экипажами как магистральный путь человека в космос. Они могут стать «космодромами в космосе», стартовыми площадками для полетов на другие планеты. Возникнут крупные научные лаборатории для исследования космической технологии и биологии, медицины и геофизики, астрономии и астрофизики». Фактически Брежнев озвучил цели советской и российской космонавтики и ключевое направление ее развития на ближайшие десятилетия [4].

Через два года была успешно запущена первая в мире орбитальная станция «Салют-1». Аппарат пробыл на орбите 175 суток, после чего был затоплен [5]. В рабочем отсеке станции размещалось научное оборудование, пост управления, зона отдыха, место для приема пищи, спальные места и спортивные тренажеры, предназначенные для смягчения негативных эффектов невесомости на организм космонавтов. Также на станции были установлены душевая и космический туалет, обеспечивающие санитарно-гигиенические условия для экипажа. Несмотря на то что станция

«Салют-1» была первой космической станцией, она уже являлась полноценной научной лабораторией и домом для космонавтов на орбите [5].

В ходе программы орбитальных станций «Салют» было выведено на орбиту 11 аппаратов. Оборудование включало научные инструменты, телескопы, спутниковые системы связи и навигации, радиолокационные и астрономические приборы, а также системы жизнеобеспечения и управления станцией. Станции «Салют-2», «Салют-3» и «Салют-5» разрабатывались как станции военного назначения, поэтому в советских СМИ их технические характеристики никогда не публиковали [2].

Космические станции открыли новую эпоху экспериментальной науки. Исследования затрагивали не только астрономию и физику, но и биологию, медицину, материаловедение и ряд других наук. Космонавты изучали влияние невесомости на организм, проводили эксперименты с растениями и животными, оценивали изменения свойств материалов в космической среде, а также наблюдали и исследовали космические объекты и явления [5].

Программа орбитальных станций «Салют» оказала значительное влияние на развитие мировой космонавтики. Она позволила усовершенствовать системы жизнеобеспечения, испытать технологии для увеличения времени пребывания человека в космосе, улучшить методы коммуникации и навигации, а также доработать системы стыковки и перехода между космическими аппаратами. Знания, накопленные в ходе эксплуатации этих станций, легли в основу более сложных и долговременных миссий – станций «Мир» и МКС [1].

Международная космическая станция (МКС) и ее предшественник, российская орбитальная станция «Мир», занимают особое место в российской космической программе и истории космонавтики.

Станция «Мир» была запущена в космос в 1986 году и стала первой постоянно населенной орбитальной станцией. Она служила платформой для научных исследований, экспериментов и технологических испытаний [6].

МКС, запущенная в 1998 году, стала результатом сотрудничества космических агентств ряда стран: России, США, Европейского космического агентства, Канады и Японии [6].

Россия вносит основной вклад в эксплуатацию и обслуживание МКС, предоставляя модули «Заря», «Звезда», «Пирс» и другие элементы станции. Космические корабли «Союз» и «Прогресс» используются для доставки экипажей и грузов на МКС, а также для эвакуации в случае необходимости. Космонавты проводят долговременные миссии, оставаясь на станции от нескольких месяцев до года, что позволяет проводить длительные научные эксперименты и изучать воздействие невесомости на организм человека.

МКС служит не только платформой для научных исследований в различных областях, но и стала символом мирного сотрудничества в космосе, партнерства и обмена техническими знаниями и опытом между странами ради общих целей [1, 7].

Обзор первых космических станций («Салют», «Мир»)

В таблице указаны только успешные пилотируемые миссии, запусков было гораздо больше. Некоторые станции были уничтожены из-за аварии ракеты-носителя, другие сведены с орбиты из- 147 за поломки оборудования, но каждая неудача давала бесценный опыт ученым и инженерам. Ошибки анализировали и учитывали при строительстве новых станций. По таблице можно увидеть, что запуски происходили с очень коротким интервалом, минимальный – полгода. Это позволило в относительно короткий срок отработать и устранить большинство ошибок и просчетов, а также сформировать техническую и научную базы, которые в дальнейшем стали основой для строительства долговременных орбитальных станций [4].

Успешные пилотируемые миссии программы «Салют»

|

Название станции |

Время эксплуатации и дата запуска |

Суммарное время пребывания экипажей |

|

«Салют-1» |

175 суток, 19.04.1971 |

22 суток |

|

«Салют-3» |

213 суток, 26.06.1974 |

13 суток |

|

«Салют-4» |

770 суток, 26.12.1974 |

92 суток |

|

«Салют-5» |

411 суток, 22.06.1976 |

64 суток |

|

«Салют-6» |

1764 суток, 29.09.1977 |

683 суток |

|

«Салют-7» |

3216 суток, 19.04.1982 |

816 суток |

|

«Салют-8» |

5514 суток, 19.02.1986 |

4594 суток |

Рассмотрим нововведения и внедрение новых технологий на примере трех станций – «Салют-4», «Салют-6» и «Салют-7».

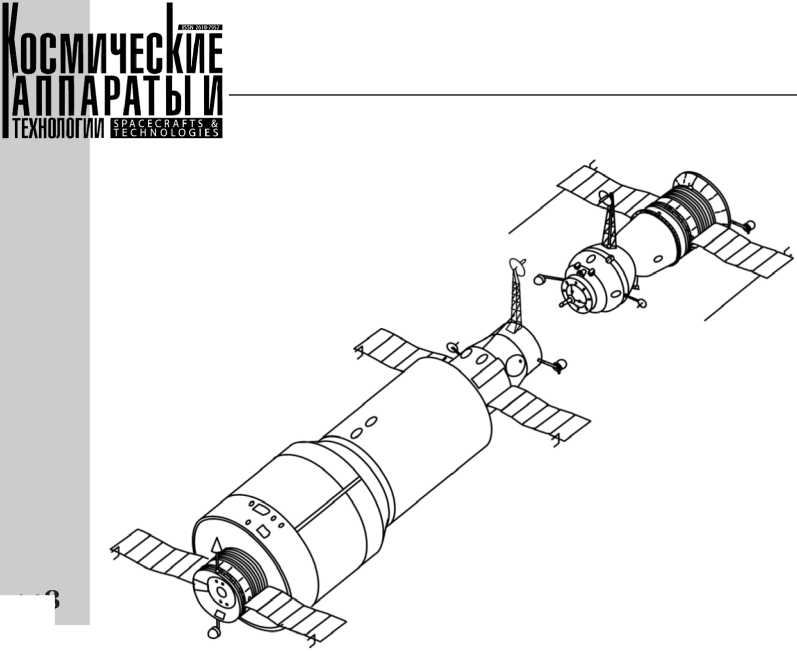

«Салют-4»

РКК «Энергия», в статье по станции «Салют-4» [8], рассказали, что были задействованы три солнечные батареи, каждая из которых могла поворачиваться вокруг продольной оси. Это позволило генерировать больше энергии, но привело к уве-

Рисунок 1. Орбитальная станция «Салют-4» и космический корабль «Союз»

личению массы космического аппарата, поэтому было принято решение уменьшить количество баков двигательной установки (ДУ) и увеличить высоту орбиты до 350 километров – для меньшего потребления топлива.

На станции «Салют-4» впервые испытаны системы ориентации «Каскад» и «Дельта» и контур с тепловыми трубами. Началась работа по созданию замкнутой системы по регенерации воды из конденсата.

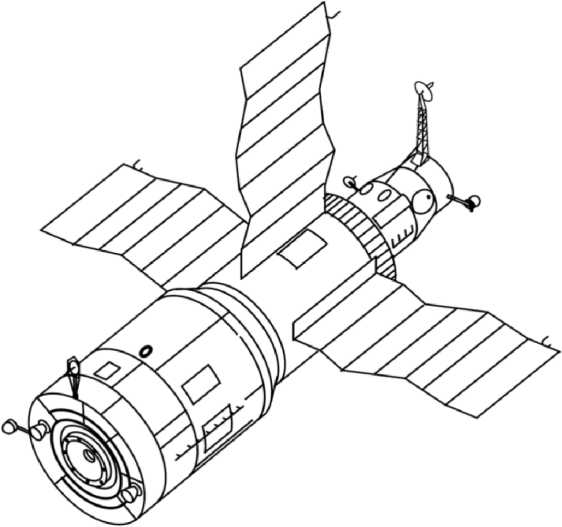

«Салют-6»

Новшества по сравнению с предыдущей станцией – дополнительный агрегатный отсек с ДУ (двигательной установкой), второй стыковочный аппарат, позволяющий стыковать несколько кораблей одновременно и производить дозаправку станции, появилась возможность совершать вне-корабельную деятельность космонавтов [8].

В рамках программы «Интеркосмос», объединившей 9 стран, на орбитальном комплексе «Салют-6» было совершено 9 пилотируемых совместных полетов. За время работы станции

Том 8

проведено более 1000 экспериментов, около 150 из них состоялись в рамках исследований в области биологии, медицины, материаловедения, физики космоса и изучения Земли.

В дальнейшем международные полеты осуществлялись на основе двусторонних соглашений. Наиболее крупные совместные программы выполнялись с Индией, Францией, США, Германией [7].

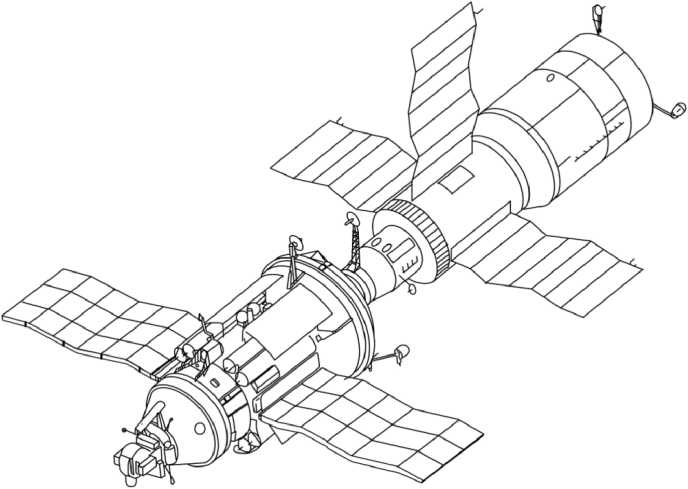

«Салют-7»

В дополнение к возможностям предшественника на станции «Салют-7» появилась возможность монтажа солнечных батарей в полете, а также исследовательский модуль 37КЭ с комплексом научного оборудования для астрофизических исследований и наблюдения Земли [8].

Удачные разработки и технологии, первоначально создававшиеся для «Салютов», в дальнейшем использовались на станциях «Мир» и МКС. Приведем несколько примеров.

-

• 37КЭ, создававшийся для станции «Салют-7», был реализован на станции «Мир» как модуль «Квант».

-

• Станция «Салют-8» стала базовым блоком будущей станции «Мир», позже был пристыкован модуль «Квант».

-

• Станция «Салют-9» первоначально разрабатывалась как базовый блок для станции «Мир-2», но после затопления станции «Мир» была выведена как модуль жизнеобеспечения «Звезда» станции МКС.

-

• Подвижные солнечные батареи были испытаны и доработаны во время работы «Салютов», были внедрены в станцию «Мир» и МКС.

-

• Модульный метод строительства станции также был испытан на «Салютах» и внедрен на «Мире» и МКС.

-

• В ходе пилотируемого полета «Салюта-7» был осуществлен уникальный перелет с од-

Рисунок 2. Орбитальная станция «Салют-6»

Рисунок 3. Орбитальная станция «Салют-7» и транспортный корабль снабжения «Космос-1686»

ной орбитальной станции на другую. 4–5 мая 1986 года корабль «Союз Т-15» с Л. Д. Кизимом и В. А. Соловьевым на борту отстыковался от станции «Мир», преодолел 2500 км за 29 часов и состыковался с «Салют-7». Космонавты выполнили программу полета, вышли в открытый космос дважды и, законсервировав комплекс «Салют-7» – «Космос-1686», 26 июня вернулись на «Мир» с 400 кг груза, включая 20 приборов. Это оборудование впоследствии использовалось на «Мире», в том числе для международных исследований [7]. Подробнее об осуществлении перелета от ОС «Мир» к «Салют-7» можно узнать в статье «Хроника необыкновенного космического путешествия», РКК «Энергия» [9, 10].

Станция «Мир»

« Мир» была первой постоянно обитаемой орбитальной станцией, созданной совместными усилиями Советского Союза. Она была запущена в космос СССР в феврале 1986 года и функционировала до марта 2001 года.

Станция была построена в несколько этапов и расширялась по мере добавления модулей. К моменту завершения эксплуатации станция имела семь основных блоков: Базовый блок, Стыковочный отсек, «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр» и «Природа» [6].

Базовый блок объединял модули в единый комплекс. Здесь находилось оборудование для управления системами жизнедеятельности, научная техника, а также спальные места экипажа.

«Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр» и «Природа» были предназначены для проведения исследований в различных научных областях – например, исследование верхних слоев атмосферы, природных ресурсов Земли, технических испытаний по стыковке и астрофизические исследования.

«К середине 1996 г. после запуска и стыковки модуля «Природа» с ОК (орбитальный комплекс) «Мир» сформировался его окончательный облик как научно-исследовательского комплекса, оснащенного уникальной научной аппаратурой. В состав комплекса вошли 7 модулей, в которых за время эксплуатации была размещена научная аппаратура более 240 наименований производства 27 стран общей массой 11,5 т, а с учетом вспомогательного оборудования и средств обеспечения общая масса комплекса целевых нагрузок соста- 149

вила 14 т» – сообщает РКК «Энергия» о научном оборудовании станции «Мир» [8].

Исследование природных ресурсов Земли

|

Направление исследования |

Вес научной аппаратуры |

|

Медицина |

1399 кг |

|

Биотехнология |

655 кг |

|

Геофизика |

312 кг |

|

ИПРЗ (исследование природных ресурсов Земли) |

3379 кг |

|

Материаловедение |

171 кг |

|

Астрофизика |

1993 кг |

|

Технология |

938 кг |

|

Техника |

2722 кг |

По данным, предоставленным РКК «Энергия», мы можем сделать вывод о наиболее востребованных направлениях исследований в космосе. В основном оборудование станции использовалось для изучения Земли. За время работы была произведена съемка поверхности планеты в различных зо-

If I— 0СМ1ЛМЕ АППАРАТЫ VI

ТЕХНОЛОГА иен нах спектра и была отработана система передачи данных и измерений.

Результаты 15-летней работы станции «Мир»:

-

• полностью выполнены задачи, связанные с разработкой, развертыванием и эксплуатацией орбитальных комплексов, а также запланированными научными исследованиями;

-

• успешно отработана технология долгосрочной эксплуатации орбитальных пилотируемых

150 комплексов, которая включала оценку и поддержание работоспособности станции, обеспечение необходимого уровня надежности и безопасности. Это предоставило ценный опыт и информацию для последующих миссий на Международной космической станции;

-

• выполнена обширная программа научноприкладных исследований, которая значительно превысила первоначальные планы. Эти исследования включались в программы международного сотрудничества и охватывали различные области, такие как физика, биология, медицина и другие. Полученные результаты послужили основой для дальнейших научных исследований и экспери-

- ментов;

-

• важным достижением стал успешный переход с использования пилотируемого транспортного корабля «Союз Т» на модернизированный корабль «Союз ТМ», а также замена грузового корабля «Прогресс» на модернизированный корабль «Прогресс М» и последующее введение новой модификации «Прогресс М1». Эти корабли значительно повысили возможности, надежность и без-

- опасность доставки космонавтов, грузов и топлива на орбиту.

Опыт эксплуатации «Мира» поменял восприятие учеными станций как инструмента исследования космического пространства. Если первоначально они рассматривались в формате единого

Том 8

блока, оборудованного необходимой техникой, то «Мир», благодаря модульной конструкции, позволил провести исследования и испытать новые технологии. Ошибки, сделанные в ходе реализации программы «Салют», помогли разработать станцию нового поколения, сочетающую в себе технологии всех стран-участников, а выжимка опыта, полученного во время работы над ней, помогла создать Международную космическую станцию, которая прямо сейчас находится на орбите нашей планеты.

Международная космическая станция

Станция «Мир» стала полигоном для испытаний и отработки идей, которые позднее воплотили на МКС.

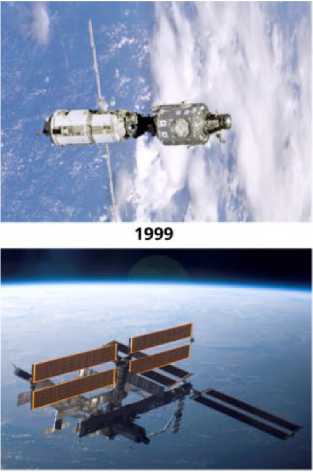

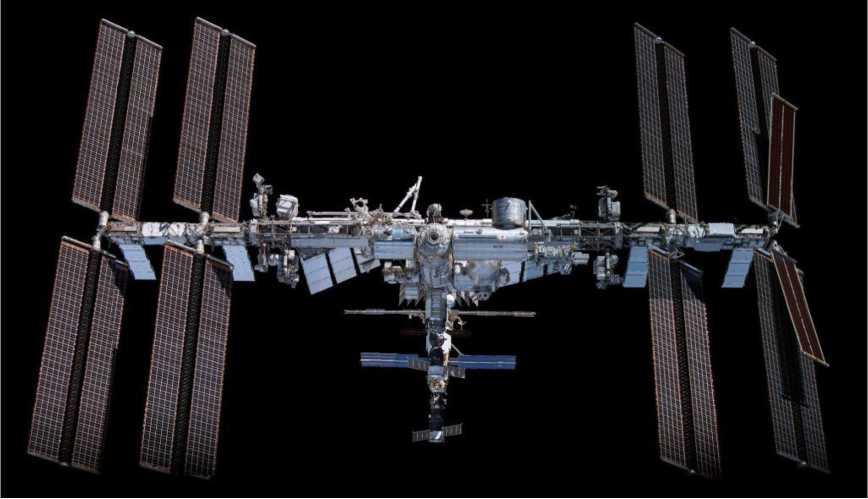

Строительство МКС началось с запуска первого модуля «Заря» 20 ноября 1998 года с помощью ракеты-носителя «Протон». На сегодняшний день МКС состоит из 15 блоков, последний модуль «Наука» был пристыкован 29 июля 2021 года. Станция функционирует 24 года и уже превысила проектный возраст, однако срок ее эксплуатации продлен до 2028 года [11].

МКС – уникальная платформа для проведения научных исследований. Во-первых, станция позволяет изучать воздействие невесомости на организмы и материалы. Множество биологических и медицинских экспериментов проводятся с целью понимания влияния микрогравитации на человеческий организм и поиск методов смягчения отрицательных последствий длительного пребывания в космосе, которое предстоит нам во время будущих долговременных миссий (эксперименты «Кальций», «Феникс», «Космокард» и другие). Одним из недавних экспериментов является испытание биопринтера «Органавт», который способен производить печать биологических тканей (щитовидная железа мыши и хрящевая ткань).

Рисунок 6. Текущая конструкция МКС

Во-вторых, на МКС проводятся эксперименты в области физики и астрономии. Космос предоставляет ученым возможность для изучения явлений, недоступных на Земле, таких как микрогравитационные явления, солнечная активность, межпланетные магнитные поля («БТН-Нейтрон»).

В-третьих, исследования на МКС связаны с разработкой и испытанием новых технологий и материалов. Здесь важна не только сама проверка работоспособности различных систем в условиях космоса, но и адаптация этих технологий для применения на Земле («Биополимер», «Выносливость», «Реставрация», «Эпсилон-НЭП»). Например, эксперименты по созданию легких и прочных материалов могут послужить основой для революционных изменений в авиации, космонавтике или, например, строительной отрасли [11].

Первоначально срок эксплуатации МКС составлял 15 лет, мы превысили его уже более чем в полтора раза. Техника изнашивается и устаревает. Еще несколько лет МКС будет эксплуатироваться, но уже существуют планы по строительству космических станций следующего поколения и плавного перехода к новой эпохе исследований в космосе.

Перспективы использования орбитальных станций

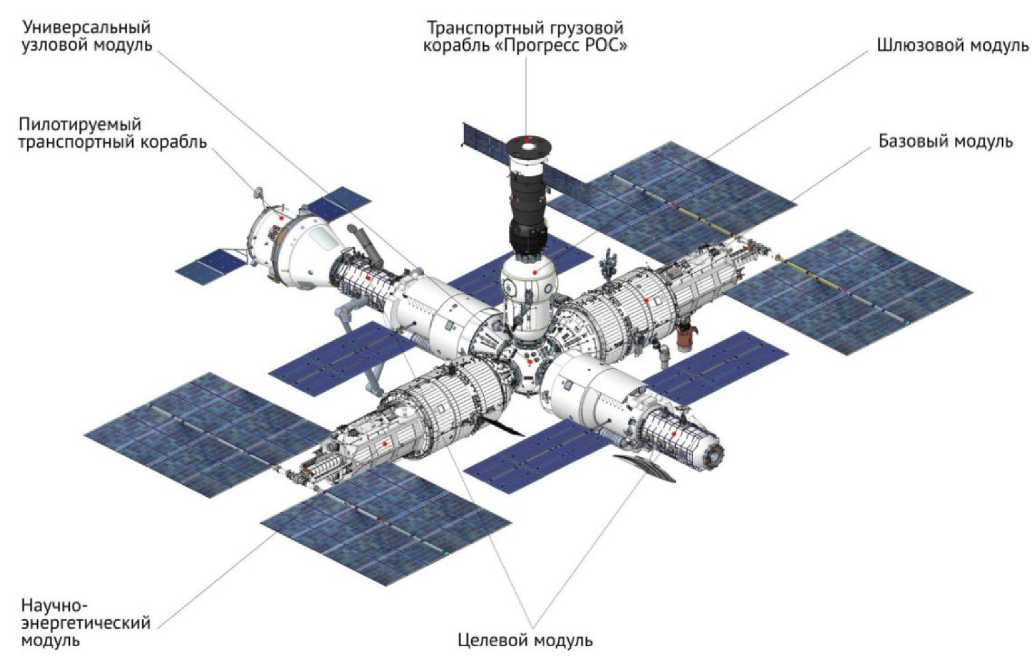

Российская орбитальная станция

В настоящий момент в России ведется разработка орбитальной станции нового поколения РОС (Российская орбитальная станция). Станция является прямым наследником «Мира» и МКС, но существенно отличается от них по ряду параметров и решений.

Обозначим основные:

-

• применение новых материалов и сплавов. Планируется использовать новые аддитивные технологии для создания металлических элементов модулей;

-

• размещение 3D-принтеров для печати необходимых деталей, инструментов и оборудования;

-

• использование робототехнических комплексов для автоматизации работы и выполнения опасных для человека действий;

-

• использование виртуальной и дополненной реальности для подготовки космонавтов;

-

• изменение наклонения орбиты (97 градусов, вместо 52). Станция будет находиться на синхронно-солнечной орбите, что позволит использовать солнечные батареи для постоянного аккумулирования энергии, а также обеспечит надежную связь с ЦУПом;

-

• строительство внешней платформы для обслуживания, ремонта и дозаправки спутников.

В настоящий момент разрабатывается общая конструкция станции, готовится эскизный проект. Запуск первого модуля планируется в 2027 году, до ожидаемого срока затопления МКС [12].

Первоначальная цель создания орбитальных станций заключалась в экспериментальной отработке новых технологий и систем, проведении исследований, направленных на изучение ближнего космического пространства, а также получении общего представления о его природе и воздействии на биологические объекты и материалы. Сейчас цели сужаются – мы исследуем конкретные свойства, такие как микрогравитация, радиационная обстановка и вакуум, с целью разработки новых подходов и усовершенствования существующих технологий для повышения эффективности космической деятельности.

Том 8

Рисунок 7. Второй этап сборки Российской орбитальной станции

Новые орбитальные станции приближают нас к дальнему космосу – созданию станций на орбитах других планет и их спутников. Эти исследования являются фундаментальными шагами в направлении формирования постоянных колоний на поверхности объектов Солнечной системы. Исследование атмосферы, геологических особенностей поверхности и климатических условий этих объектов позволяет расширить наши знания о них и выявить потенциальные возможности использования их ресурсов. Это позволит нам лучше понять условия и требования для жизни и работы на этих объектах, а также разработать соответствующие технологии и стратегии для обеспечения выживания и успешной колонизации.

Владимир Кожевников, главный разработчик станции РОС, обозначил перспективы ее использования следующим образом: «…новая станция поможет отработать технологии дальних космических полетов. Рассматривается вариант сборки на РОС межпланетных экспедиционных комплексов, в том числе для полетов к Луне» [13–15].

На данный момент со стороны Российской Федерации не ведется конкретных разработок орбитальных станций для других планет, но исследования, проводящиеся на МКС и планирующиеся на РОС, являются фундаментом и испытательным полигоном, на котором мы, без угрозы жизни космонавтам, можем отработать все инженерные и научные решения, чтобы затем использовать полученный опыт в новых проектах.

Заключение

Проведенное исследование показало значительный вклад российских орбитальных станций в развитие космонавтики и расширение возможностей научных исследований в космосе. Программа «Салют» стала отправной точкой, позволив в кратчайшие сроки устранить множество ошибок и сформировать прочную научно-техническую базу для создания долговременных пилотируемых комплексов. Эти станции послужили испытательными полигонами для новых технологий и материалов, что позволило значительно улучшить системы жизнеобеспечения, стыковки и навигации, используемые на последующих станциях «Мир» и МКС.

Орбитальная станция «Мир», благодаря своей модульной конструкции и длительной эксплуатации, изменила подход к использованию орбитальных станций, став многоцелевой научной платформой для проведения широкого спектра исследований. Модульность станции позволила проводить масштабные эксперименты, которые изменили восприятие орбитальных станций как важнейших инструментов для научных открытий и международного сотрудничества. Результаты, полученные на «Мире», послужили основой для дальнейших миссий и разработок на Международной космической станции (МКС).

МКС, созданная на основе опыта предыдущих станций, представляет собой уникальную платформу для исследований в условиях микрогравитации и взаимодействия между космическими агентствами разных стран. Она стала символом мирного сотрудничества, позволяя обмениваться научными достижениями и технологиями для достижения общих целей. На МКС продолжают проводиться эксперименты в области медицины, биологии, физики и материаловедения, что способствует развитию новых технологий и адап- тации их для использования как в космосе, так и на Земле.

Перспективы дальнейшего развития связаны с созданием Российской орбитальной станции (РОС), которая станет важным шагом на пути к освоению дальнего космоса и реализации межпланетных миссий. Планируется использование передовых технологий, таких как робототехника, 3D-печать и новые материалы, что позволит улучшить эффективность работы станции и расширить ее возможности. РОС будет служить фундаментом для отработки технологий дальних космических полетов, включая сборку межпла-

Список литературы Обзор эволюции российских космических станций и перспектив их развития

- Орбитальные станции К. Э. Циолковского и Германа (Нордунга) // Научные чтения памяти К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия.

- Феоктистов К. П. Траектория жизни. М.: ВАГРИУС, 2000. 147 с.

- Железняков А. Б. Форпосты человечества на околоземной орбите // ВКС. 2021. № 4 (109).

- Добровольский Г. Т. «Салют» на орбите / Г. Т. Добровольский, В. Н. Волков, В. И. Пацаев. М.: Машиностроение. 1973. 160 с.

- Савиных Виктор Петрович, Цветков Виктор Яковлевич. Систематика орбитальных космических исследований // ИТНОУ: информационные технологии в науке, образовании и управлении. 2017. № 4 (4).

- Жукова А. А. Советский пилотируемый научно-исследовательский орбитальный комплекс «Мир» // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2018. № 14.

- Деречин А. Г., Жарова Л. Н., Синявский В. В., Солнцев В. Л., Сорокин И. В. Международное сотрудничество в сфере пилотируемых полетов. Часть 2. Создание и эксплуатация Международной космической станции // Космическая техника и технологии. 2017. № 2 (17).

- Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва: сайт. – URL: https://www.energia.ru/ru/history/orbital.html (дата обращения: 01.09.2024)

- Соловьев В. А., Муртазин Р. Ф., Мельников Е. К. Хроника необыкновенного космического путешествия (баллистический анализ полёта ТПК «Союз Т-15») // Космическая техника и технологии. 2021. № 2 (33).

- Госкорпорация «Роскосмос»: сайт. – URL: https://www.roscosmos.ru/23778/ (дата обращения: 01.09.2024)

- Бойко Д. А. Основные этапы становления и развития международной космической станции // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2016. № 12.

- Следующая станция – РОС. Главный конструктор Владимир Кожевников раскрывает уникальность новой Российской орбитальной станции // Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва: сайт. – URL: https://www.energia.ru/ru/news/sleduyushchaya-stantsiya-ros-glavnyy-konstruktor-vladimir-kozhevnikov-raskryvaet-unikalnost-novoy-ro.html (дата обращения: 01.09.2024)

- Крючков Б. И., Курицын А. А., Усов В. М., Попова Е. В., Поляков А. В. Перспективы развития научно-прикладных исследований и экспериментов на Международной космической станции // Биотехносфера. 2012. № 5–6 (23–24).

- Фёдоров В. В., Клименов В. А., Чернявский А. Г., Пожарницкий А. А., Абдулхаликов Р. М., Лямзин А. В., Криницын М. Г., Беликов Р. К., Дерусова Д. А., Юркина В. А., Дерюшева В. Н. Разработка и испытания 3D-принтера для космического эксперимента «3D-печать» на российском сегменте Международной космической станции // Космическая техника и технологии. 2023. № 2 (41).

- Черток Б. Е. Ракеты и люди. М.: Машиностроение, 1999. 437 с.