Обзор кинофонда научно-отраслевого архива Института археологии РАН

Автор: Володин С. А., Кочкаров У. Ю., Кудрявцев А. А., Селезнева С. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы научного архива ИА РАН

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена обзору кинофонда Научно-отраслевого архива ИА АН, оцифровка которых завершилась в 2018 г. Фильмокопии включают в себя съемки работ ряда археологических экспедиций на территории СССР, Монголии и Албании во второй половине 1940-х - 1960-х гг.; научно-популярные фильмы об археологии и антропологии, документальные фильмы об известных археологах; материалы, переданные сотрудниками ИА РАН. Материалы Научно-отраслевого архива ИА РАН являются важным источником по истории советской и российской археологии. Киноматериалы ряда экспедиций второй половины 1940-х - 1960-х гг. являются существенным дополнением к их отчетной документации.

Кинодокументы, научно-отраслевой архив иа ран, археологические исследования, история археологии

Короткий адрес: https://sciup.org/143171202

IDR: 143171202

Текст научной статьи Обзор кинофонда научно-отраслевого архива Института археологии РАН

В 2018 г. завершился процесс оцифровки кинофонда Научно-отраслевого архива Института археологии РАН. В настоящее время оригинальные отреставрированные фильмокопии хранятся в коробках для кинопленки (более 100 экз.), а их электронные версии – на отдельном сервере ИА РАН. Туда же помещены и варианты последних поступлений, хранящихся на кассетах VHS или только в электронном виде, т. е. без носителя.

Киноматериалы делятся на три категории. Наиболее значимая и объемная их часть – это кинодокументы различных экспедиций (Оренбургской, Московской, Новгородской, Северо-Кавказской, Трипольской и др.), в которых представлены процесс раскопок, находки, быт экспедиций. В основном они относятся ко второй половине 1940-х – 1960-м гг., сняты на черно-белую пленку без озвучки, однако многие снабжены титрами.Они представляют собой важнейший источник, позволяющий судить о развитии и масштабе советской археологии во второй половине XX в. не только на территории СССР, но и за рубежом – в Монголии и Албании.

Следующая категория – это научно-популярные фильмы как советского времени, так и последних десятилетий. Среди них – съемки архитектурных памятников, рассказы об экспедициях, интервью с археологами.

В последнюю часть кинофонда включены видеоматериалы, предоставленные сотрудниками Института археологии.

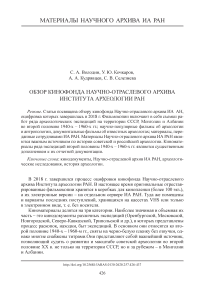

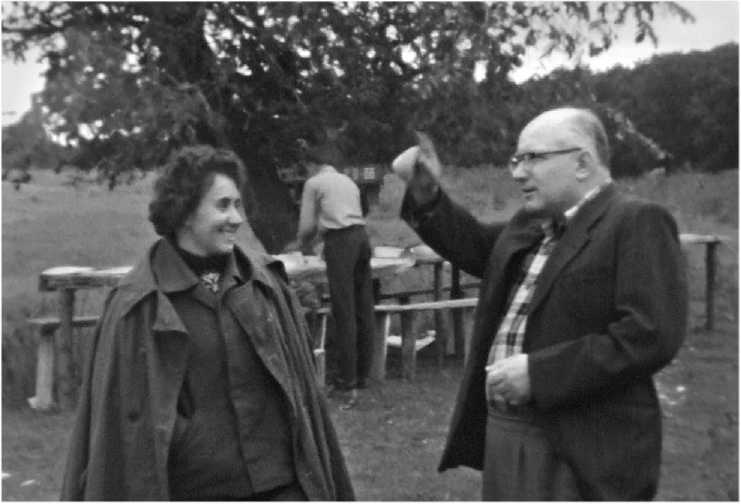

Наиболее ранние фильмокопии об экспедициях в фонде посвящены археологическим исследованиям Новгорода в 1947–1948 гг. Они представлены фрагментами немых черно-белых фильмов 1947 г. «Раскопки в Великом Новгороде» и «Древний Новгород» (1 ч. 30 мин.) и целым фильмом «Новгород Великий» 1948 г. (22 мин.) У последнего есть краткая цветная версия (4 мин.). В них представлены панорамные съемки Новгорода, его архитектурных памятников, в том числе и Новгородского кремля. Основное внимание уделено раскопкам на Ярославовом дворище, Чудинцевском раскопе, исследованиям в Перыни (рис. 1) и открытию проездной башни и участка каменной стены Окольного города. Крупным планом сняты руководители экспедиции А. В. Арциховский, Б. А. Колчин, А. Л. Монгайт, представлены и рабочие моменты с участием Д. А. и Г. А. Авдусиных, Н. Д. Мец, С. А. Плетневой, В. В. Седова, В. Л. Янина и др. Показаны находки, процесс реставрации и их консервации, работа химической лаборатории ( Кудрявцев , 2018. С. 337–341).

Рис. 1. С. А. Плетнева и Г. А. Авдусина на раскопках в Перыни под Новгородом, 1948 г.

Одним их наиболее значительных по объему является раздел киноматериалов «Древности Монголии» (2 ч. 43 мин.) Монгольской историко-этнографической экспедиции АН СССР 1948–1949 гг. (руководитель С. В. Киселев). В него включены съемки раскопок Каракорума, Хара-Балгаса (Древнемонгольские города, 1965. С. 138–167), исследования погребальных памятников – уйгурских погребений IX в. в Джаргаланты ( Евтюхова , 1957. С. 207–211). Крупным планом представлены рабочие моменты с участием Н. Я. Мерперта и Л. А. Евтю-ховой, вскрытые сооружения, печи, отопительные каналы, а также панорамные виды, в том числе и буддийского монастыря Эрдэни-Дзу, располагавшегося рядом с Каракорумом. Оператором показана фиксация надписей, архитектурных объектов, каменной черепахи у дворца Угэдэя, находки (предметы вооружения, китайские монеты, керамические сосуды), археологическая выставка в Каракоруме. Представлены и съемки лекции С. В. Киселева в Комитете наук МНР.

С учетом того, что в целях Монгольской экспедиции была заявлена и этнографическая составляющая, в киноматериалах много внимания уделено и изучению быта и обычаев монголов. Подробно освещены богослужения в буддийском монастыре Гандан, праздник Надом с национальными состязаниями, монгольской борьбой и парадом. На трибуне крупным планом сняты руководитель МНР маршал Х. Чойбалсан и советские офицеры.

Об организации экспедиции, процессе раскопок и этнографических исследований подробные свидетельства оставил Н. Я. Мерперт ( Мерперт , 2011. С. 133–166).

Следующий блок кинофонда посвящен раскопкам в Москве в 1949–1951 гг. (22 мин.). Археологические исследования, организованные Институтом истории материальной культуры АН СССР и Музеем истории и реконструкции Москвы, велись в Зарядье под руководством М. Г. Рабиновича ( Рабинович , 1971. С. 9–117).

В начале демонстрируются общие виды улиц Москвы, Зарядья перед началом работ, далее – раскоп, рабочие моменты, открытые объекты – фундаменты, постройка XVI в. с кирпичным полом, водоотводные сооружения, погреба, рисунки усадебной застройки. Продемонстрирована методика обработки массового материала: на отвале керамика и кости распределяются по выставленным аналогично раскопу квадратам.

Во второй части фильма показаны камеральные работы. А. В. Кирьянов проводит механическую и химическую очистку находок, консервацию деревянных находок, их отливку в гипсовых формах. Демонстрируются предметы вооружения, кресты и иконки, инструменты, керамические сосуды, кремневые изделия и керамика эпохи бронзы.

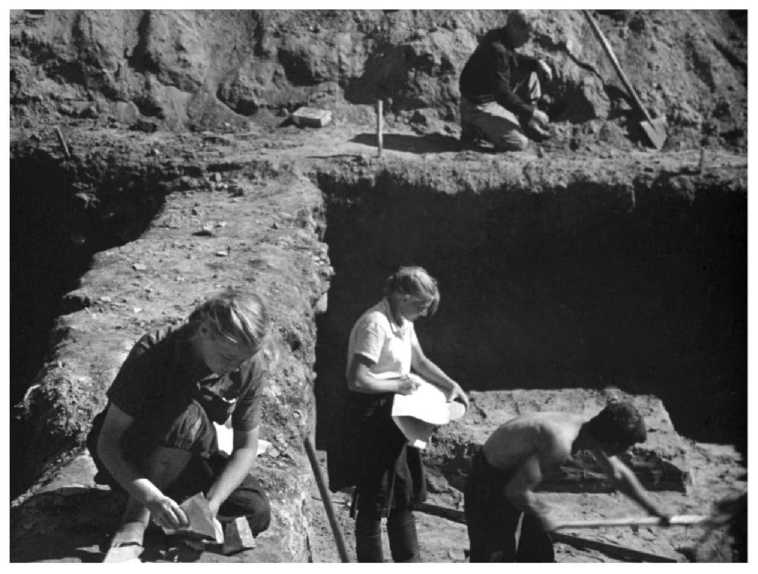

В кинофонде хранится дипломная работа студента операторского факультета ВГИКа А. М. Казнина, представляющая собой черно-белый озвученный фильм «Трипольская культура» (19 мин.), снятый по материалам работ Трипольской (Днестровской) археологической экспедиции ИИМК АН СССР в 1951 г. (режиссер М. Г. Рошаль, консультант – руководитель экспедиции Т. С. Пассек). Фильмокопия включает кадры раскопок поселения Поливанов Яр, разведки в его окрестностях, аэрофотосъемку, съемку лекции Т. С. Пассек, находки и реконструкцию поселения (рис. 2).

Рис. 2. Т. С. Пассек на раскопках поселения трипольской культуры Поливанов Яр, 1951 г.

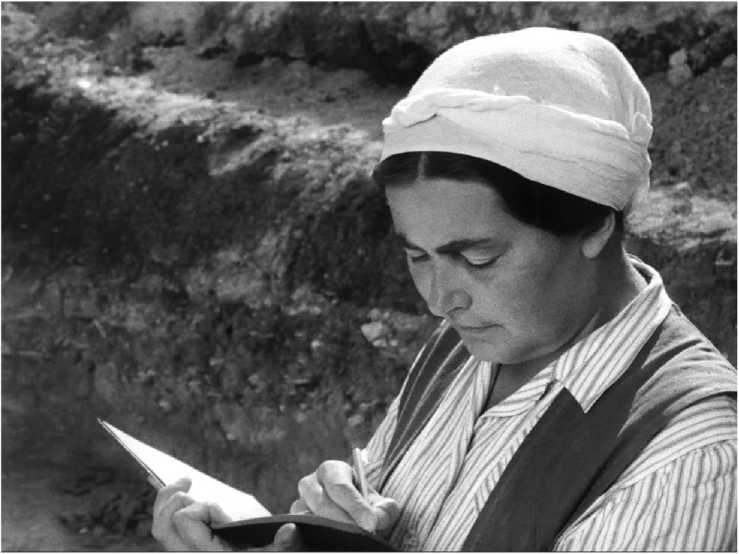

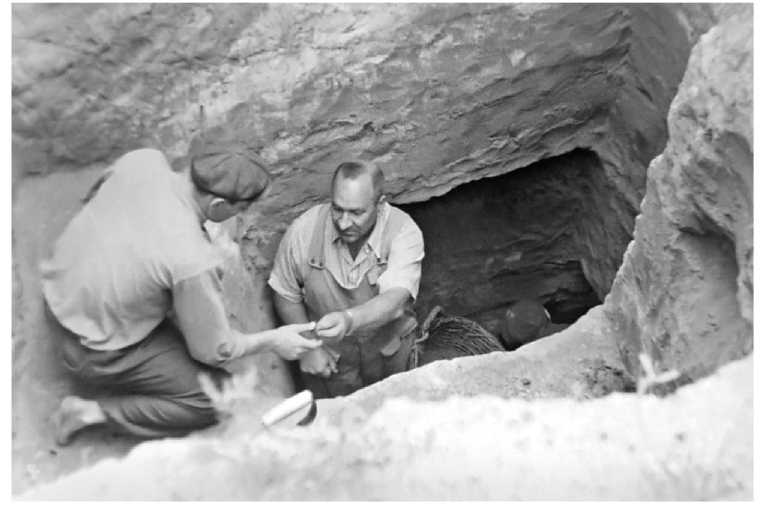

Среди киноматериалов Молдавской экспедиции присутствуют и съемки исследований 1959–1964 гг. (2 ч. 29 мин.), а именно раскопки поселений Бол-град (Одесская область), Флорешты, Озерное и Выхватинского могильника в Молдавии. В фильмах запечатлены сцены быта экспедиции, камеральные работы, экспозиции Одесского археологического музея. На ряде кадров присутствует помимо Т. С. Пассек и М. М. Герасимов, расчищающий погребение (рис. 3).

Значительное количество фильмокопий посвящены подводным археологическим исследованиям конца 1950-х – начала 1960-х гг., проводившимся под руководством В. Д. Блаватского в Северном Причерноморье (1 ч. 47 мин.). В титрах цветного неозвученного фильма «Подводные археологические экспедиции» указано, что он снят клубом подводников Московского энергетического института по заданию Института археологии.

На начальных кадрах показаны планы археологических памятников, на которых велись основные работы (Фанагория, Херсонес, Гермонасса, Тира, Роксоланское городище, Ольвия). Далее демонстрируется подготовка к погружениям – проверка аквалангов, инструктаж, крупным планом сняты В. Д. Блаватский и Б. Г. Петерс. Подробно представлены многочисленные подводные съемки, работа землесосной установки, проверка отработанного грунта, рабочие моменты,

Рис. 3. М. М. Герасимов на раскопках Выхватинского могильник в Молдавии, 1964 г.

находки. Отдельная часть фильма посвящена съемке Белгород-Днестровской крепости.

Отдельный блок материалов (1 ч. 14 мин.) посвящен раскопкам Албанской археологической экспедиции ИА АН СССР и Тиранского университета в Аполлонии Иллирийской 1960 г. (руководитель С. Ислами, группу советских специалистов возглавлял В. Д. Блаватский, научные консультанты Н. А. Онайко и Д. Б. Шелов). Кадры включают аэрофотосъемку, виды раскопа, исследованные постройки, погребения в каменных ящиках, экскурсию В. Д. Блаватского для официальной делегации. Особое внимание уделено обработке находок, найденным архитектурным деталям, фиксации и реставрации многофигурной мозаики, покрывающей пол одного из открытых зданий (рис. 4).

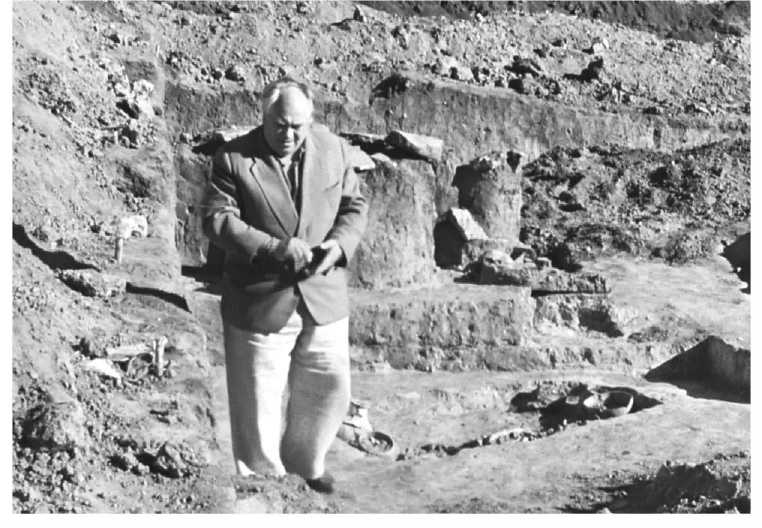

Следующий фильм (38 мин.) охватывает раскопки Днепровской археологической экспедиции под руководством Б. А. Рыбакова городища Витачов (Киевская область) в 1960 г. Демонстрируются аэрофотосъемка, исследования самого городища и могильника, открытые сооружения, панорамные виды, рабочие моменты с участием Б. А. Рыбакова (рис. 5), реконструкция планировки древнерусского укрепленного поселения, находки.

Киноматериалы «Археологические раскопки на Северном Кавказе» посвящены работам Северо-Кавказской археологической экспедиции Института археологии и научно-исследовательских институтов и музеев Кабардино-Балкарии,

Рис. 4. Фиксация мозаичного пола одной из построек Аполлонии Иллирийской, 1960 г.

Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии и Чечни в 1959 и 1963 гг. (автор-оператор В. А. Дерябин, научный консультант – руководитель экспедиции Е. И. Крупнов).

Часть I включает съемки в Чечено-Ингушской АССР (18 мин.) – разведка в Джерахском ущелье, осмотр комплекса средневековых башен аула Эрзи, склепа-пещеры, башни Гатын-Кале, позднесредневековых боевых башен Шатоевской котловины, боевой башни на р. Чанты-Аргун, раскопки поселений у с. Сержень-Юрт, курганного могильника в районе с. Бамут; в Кабардино-Балкарской АССР – раскопки в районе с. Верхняя Балкария, могильник у аула Курнаят, обследование боевых башен Абаевых и Амирхановых.

Часть II посвящена работам в Северо-Осетинской АССР (12 мин.). В ней присутствуют съемки раскопок Змейского могильника, камеральной обработки находок, кадры плана и исследований городища Верхний Джулат. Хроника зафиксировала раскрытые на этом памятнике две мечети, три церкви, гробницы, панорамные виды с минаретом XIV в. ( Албегова (Царикаева), Кочкаров , 2018. С. 321–325). При показе одной из Джулатских церквей крупным планом снят Е. И. Крупнов. Отметим и съемки часовни в ауле Нузал, могильника в с. Даргавс, архитектурных памятников в Куртатинском ущелье, церкви в с. Дзивгис.

Часть III состоит из съемок археологических исследований на территории Карачаево-Черкесской АССР (11 мин.). Наибольшая часть фильма посвящена

Рис. 5. Б. А. Рыбаков на раскопках городища Витачов, 1962 г.

Нижнеархызскому городищу. Помимо панорамных видов показаны пять храмов, среди которых основное внимание уделено Северному храму. На Кафяр-ском городище показаны остатки средневековых дольменообразных склепов ( Виноградов, Кочкаров , 2018. С. 328–330).

В числе прочих в кинофонде Научно-отраслевого архива представлены два фильма о полевых работах отдела скифо-сарматской археологии ИА АН СССР. Первый из них посвящен исследованиям Южно-Уральской археологической экспедиции под руководством К. Ф. Смирнова в 1964 г. (21 мин.). Первая треть фильма отведена Казахстанскому отряду экспедиции, возглавляемому М. Г. Мошковой. Оператор фиксирует процесс раскопок насыпей Берликского курганного могильника, от разбивки будущего раскопа до расчистки погребений. Основная часть кинопленки во всех подробностях иллюстрирует раскопки курганного могильника Герасимовка I под руководством К. Ф. Смирнова ( Смирнов , 1965. С. 156–159). В фильме запечатлен целый ряд выдающихся археологов: К. Ф. Смирнов, М. Г. Мошкова, М. П. Абрамова, Э. А. Федорова-Давыдова, А. В. Куза (рис. 6). Отметим, что пленка насыщена кадрами быта экспедиции, бескрайними степными панорамами.

Бытовым зарисовкам также уделена значительная часть хронометража фильма, посвященного работам Лесостепной скифской экспедиции в 1965 г. (20 мин.). Крупным планом запечатлены основные участники – П. Д. Либеров, А. И. Пузикова, В. И. Гуляев, В. А. Башилов, А. И. Шкурко. Съемки рабочего процесса демонстрируют исследования среднедонских древностей от эпохи

Рис. 6. К. Ф. Смирнов и М. Г. Мошкова в лагере Южно-Уральской археологической экспедиции, 1964 г.

бронзы до скифского времени. Представлены разведки по р. Хопёр, раскопки Кировского и Волошинского городищ, курганов у с. Ильмень, Старая Тойда, а также у с. Дуровка, где запечатлен процесс исследований одного из наиболее ярких погребальных комплексов скифского времени в Среднем Подонье – кургана № 9 Дуровского могильника ( Пузикова , 2001. С. 189, 190).

Отдельный фильм посвящен раскопкам поселения Сават-Ту в Центральной Чувашии 1968 г. (8 мин.). Исследования проводились силами Чувашского отряда Поволжской археологической экспедиции Института археологии под руководством В.Ф. Каховского ( Каховский, Смирнов , 1972. С. 106–109). Представлены разведки, сбор подъемного материала, раскопки, обработки находок, крупным планом снят А. П. Смирнов.

Следующий раздел кинофонда составляют научно-популярные фильмы. «В глубинах веков» 1963 г. (Моснаучфильм, режиссер Н. Тихонов, консультант М. М. Герасимов,19 мин.) посвящен антропогенезу и жизни палеолитических сообществ. М. М. Герасимов представляет свой метод антропологической реконструкции на примере черепа мальчика из Тешик-Таша, параллельно в фильме показаны реконструкции охоты, рыбной ловли, изготовления изделий из кости, обработки находок.

Фильм «Встреча с далеким земляком» 1969 г. (Центрнаучфильм, режиссер А. Соколов, консультанты О. Н. Бадер, Б. А. Рыбаков, 10 мин.) рассказывает об исследованиях памятников каменного века. Показаны раскопки стоянки

Сунгирь, фиксация палеолитических детских погребений под руководством О. Н. Бадера и М. М. Герасимова, представлены сведения об остеологических, палинологических, геологических исследованиях. С. А. Семенов и М. М. Герасимов представляют свои методы реконструкций, палеонтолог В. И. Громов анализирует остеологический материал.

Наскальной живописи Каповой пещеры посвящен фильм 1974 г. «Чудо темноты» (Центрнаучфильм, режиссер А. Соколов, консультант О. Н. Бадер, 13 мин.). Демонстрируются съемки внутри пещеры, археологические разведки в пещерах Урала, крупным планом снят О. Н. Бадер.

Фильм «Берестье. Встречи с прошлым» 1983 г. (Беларусьфильм. Режиссер И. Пикман, консультант Э. М. Загорульский, 20 мин.) включает съемки музея в Берестье, архитектурных памятников Полоцка, находок, Троицкого раскопа в Новгороде. Художник Г. Г. Поплавский берет интервью у Б. А. Рыбакова и В. Л. Янина.

Неозвученный цветной фильм «Звезды над Самаркандом» (производство Киностудии научно-популярных и хроникально-документальных фильмов Узбекистана, 10 мин.) повествует об архитектурных памятниках Самарканда.

Как отмечалось выше, среди фильмокопий Научно-отраслевого архива присутствуют и материалы XXI в. Например, фильм «Поиск и исследование шведской галеры Ertrus» 2004 г. (11 мин.) показывает подводные археологические исследования, проводимые подводно-археологической экспедицией общества «Память Балтики» (руководитель К. А. Шопотов). Представлены подводные съемки обследования затонувшего в ходе Выборгского морского сражения 1790 г. судна.

Следует также упомянуть фильмы телеканала «Культура», снятые в 2008 г.: посвященный А. П. Окладникову (6 мин.) с интервью А. П. Деревянко, а также фильм «Зима патриарха», посвященный Б. А. Рыбакову (39 мин.). О научной деятельности бывшего директора Института археологии рассказывают Н. А. Макаров, Т. И. Макарова, А. А. Медынцева, С. А. Плетнева, Р. Б. Рыбаков.

Последний раздел фонда – кинодокументы, переданные сотрудниками Института археологии. Среди них наиболее значительными по объему являются материалы И. Л. Кызласова. Они включают интервью Л. Р. и И. Л. Кызласо-вых, полевую съемку при маршрутных работах в Туве и на Горном Алтае 2003, 2006 гг., исследования скалы Хая-Бажи, на Шаганарских городищах Уйгурского каганата, обследования курганов и поминальных памятников Тюркского каганата и Древнехакасского государства, разведок по Чуйскому тракту (р. Катунь и р. Чуя). Помимо этого они содержат цикл телевизионных фильмов Абаканского телевидения 1999 г.: фильм к юбилею Л. Р. Кызласова, научно-популярные работы Л. Растащеновой о каменных изваяниях окуневской культуры (по материалам Абаканского и Минусинского музеев) и горных крепостях Хакасии, об историко-культурном заповеднике Казановка (Аскизский район Хакасии), «День и вечность» 1993 г. с интервью И. Л. Кызласова.

Отметим материалы В. И. Завьялова по работам на Житном раскопе в кремле Переяславля Рязанского (2013–2014 гг.) и запись реконструкции сыродутного процесса при участии В. Л. Щербакова на примере горна середины XIV в., открытого при раскопках селища Колесовка на Куликовом поле под руководством А. Н. Наумова ( Zavyalov , 2018. P. 450–456).

В кинофонд включены также киноматериалы по работам Окской археологической экспедиции ИА РАН в 1996–2002 гг., переданные А. Н. Сорокиным. Они представляют съемки раскопок на территории Заболотского торфяника (Сергиево-Посадский р-н Московской области), стоянок-могильников Минино 2 и За-мостье 5, включающие фиксацию деревянных конструкций, разбор погребений, рабочие моменты с участием В. В. Сидорова, С. В. Ошибкиной, А. А. Выборнова, А. И. Королёва, А. А. Ластовского.

Кинофонд продолжает пополняться и в настоящее время. Последним поступлением стали два фильма 2018–2019 гг., подготовленные сотрудниками ИА РАН под руководством М. В. Вдовиченко. «Церковь Благовещения на Городище: хроника археологического изучения и реставрации» (21 мин.) включает в себя современную аэрофотосъемку Рюрикова городища и церкви Благовещения с ее раскрытой в ходе раскопок под руководством Вл. В. Седова в 2016 г. западной частью ( Седов , Вдовиченко , 2018. С. 33–46), сведения об истории реставрации новгородских храмов в послевоенный период, воспоминания М. Д. Полубояриновой и А. В. Чернецова о раскопках на Рюриковом городище в 1965 г. и Т. В. и М. Т. Рождественских об участии в архитектурно-археологических исследованиях церкви Благовещения в составе экспедиции М. К. Каргера 1967–1969 гг., интервью Б. А. Рыбакова.

Фильм «Век археологии» посвящен 100-летнему юбилею академической археологии (Институт археологии…, 2019). Он демонстрирует масштабные раскопки ИА РАН в Крыму в 2016–2018 гг., архивные кадры раскопок в Новгороде (1947–1948 гг.), рассказы об истории и современном этапе Института археологии Л. А. Беляева, М. В. Добровольской, В. Ю. Коваля, Н. А. Макарова, А. А. Масленникова, Р. М. Мунчаева, С. Ю. Льва, Вл. В. Седова (22 мин.).

Материалы Научно-отраслевого архива ИА РАН являются важным источником по истории советской и российской археологии. Киноматериалы ряда экспедиций второй половины 1940-х –1960-х гг. являются существенным дополнением к их отчетной документации. Они также ярко иллюстрируют повседневную жизнь археологических экспедиций в послевоенный период.

Представляется особо значимым, что благодаря материалам фонда появляется возможность по-другому взглянуть на многих классиков советской археологии (А. В. Арциховский, В. Д. Блаватский, Б. А. Колчин, С. В. Киселев, Е. И. Крупнов, Л. Р. Кызласов, Т. С. Пассек, Б. А. Рыбаков, К. Ф. Смирнов и др.). На кадрах кинопленки запечатлены образы полевых исследователей, поистине увлеченных своим делом, руководящих раскопами, фиксирующих открытые объекты и погребения, обрабатывающих и анализирующих находки. Дополняя многочисленные книги и статьи, кинодокументы являются ярким подтверждением масштабов и достижений отечественной археологии.

Список литературы Обзор кинофонда научно-отраслевого архива Института археологии РАН

- Албегова (Царикаева) З. А., Кочкаров У. Ю., 2018. Северо-Кавказская археологическая экспедиция ИИМК / ИА АН СССР в киноматериалах Научно-отраслевого архива ИА РАН (1957-1959) // КСИА. Вып. 252. С. 321-327.

- Виноградов А. Ю., Кочкаров У. Ю., 2018. Нижнеархызское и Кяфарское городища в кинохронике Северо-Кавказской экспедиции ИА РАН // КСИА. Вып. 252. С. 328-336.

- Древнемонгольские города / Отв. ред. С. В. Киселев. М.: Наука, 1965. 367 с.

- Евтюхова Л. А., 1957. О племенах центральной Монголии в IX в. (по материалам раскопок курганов) // СА. № 2. С. 205-227.

- Институт археологии РАН: 100 лет истории / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН, 2019. 320 с.

- Каховский В. Ф., Смирнов А. П., 1972. Ремесленный поселок Сават-Ту в центральной Чувашии // КСИА. Вып. 129. С. 106-109.

- Кудрявцев А. А., 2018. Кинодокументы Научно-отраслевого архива Института археологии РАН как источник по истории археологического изучения Новгорода // КСИА. Вып. 252. С. 337-345.

- Мерперт Н. Я., 2011. Из прошлого: далекого и близкого. Мемуары археолога. М.: Таус. 384 с.

- Пузикова А. И., 2001. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья (Публикация комплексов). М.: Индрик. 272 с.

- Рабинович М. Г., 1971. Культурный слой центральных районов Москвы // Древности Московского Кремля / Отв. ред.: Н. Н. Воронин, М. Г. Рабинович. М.: Наука. С. 9-116.

- Седов Вл. В., Вдовиченко М. В., 2018. Археологические работы в церкви Благовещения на Городище, Георгиевском соборе Юрьева монастыря и в церкви Андрея на Ситке в 2016 г. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 31: Материалы XXXI науч. конф., посвящ. 85-летию археологического изучения Новгорода (Великий Новгород, 25-27 января 2017 г.) / Отв. ред. Е. Н. Носов. СПб.: Любавич. С. 33-46.

- Смирнов К. Ф., 1965. Древнеямная культура в Оренбургских степях // Новое в советской археологии / Отв. ред. Е. И. Крупнов. М.: Изд-во АН СССР. С. 156-159. (МИА; № 130.)

- Zavyalov V., 2018. Modelling of bloomery process in a medieval Russian furnace // Archeologické rozhledy. LXX. № 3. P. 450-456.