Обзор личного фонда А. Л. Монгайта в научно-отраслевом архиве Института археологии РАН

Автор: Кудрявцев А.А., Володин С.А., Кочкаров У.Ю., Селезнева С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы научного архива ИА РАН

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор личного фонда выдающегося советского археолога А. Л. Монгайта (Научно-отраслевой архив ИА РАН. Ф-14). Материалы этого фонда могут быть разделены на несколько блоков, включающих обширную полевую документацию; рабочие документы, связанные с научной деятельностью ученого, подготовкой статей и монографий; бумаги, относящиеся к общественной и служебной деятельности; биографические данные и значительный массив входящей и исходящей корреспонденции. Данный фонд в настоящее время является не только основным источником для изучения научного пути А. Л. Монгайта, но и важным ресурсом для исследований в области древнерусской архитектуры, средневековых фортификаций, памятников археологии Рязанской земли.

А. л. монгайт, старая рязань, новгород, древнерусская архитектура, теория археологии, история археологии, личный фонд, архив

Короткий адрес: https://sciup.org/143175994

IDR: 143175994

Текст научной статьи Обзор личного фонда А. Л. Монгайта в научно-отраслевом архиве Института археологии РАН

Александр Львович Монгайт (1915–1974 гг.) являлся крупнейшим советским археологом, деятельность которого охватывала многие области не только археологии, но и искусствоведения, истории и теории науки. Ученым было сделано много и на ниве популяризации науки, охраны культурного наследия.

В 1946 г. А. Л. Монгайт стал сотрудником Института истории материальной культуры (ИИМК) / Института археологии, где и проработал до конца жизни. Широкую известность получили его открытия, сделанные при исследованиях Новгорода и Старой Рязани. Вышедшие из-под пера исследователя книги и статьи во многом до сих пор не потеряли своей актуальности. А. Л. Монгайт был также одним из немногих советских археологов, кто специально занимался изучением развития европейской археологии. Итогом этой работы стал фундаментальный труд, обобщающий археологические данные Западной и Центральной Европы, аналогов которому в нашей стране так более и не появилось (Монгайт, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.261.413-424

1973; 1974). Как знаток мировой археологической литературы, он также публиковал критические обзоры и предисловия к публикациям зарубежных коллег. Например, Л. С. Клейном подробно была разобрана его полемика с Г. Чайлдом ( Клейн , 1993. С. 109–111, 116).

При этом научное наследие ученого пока не являлось предметом отдельного обширного исследования. А. А. Формозовым были подготовлены два некролога, в один из которых включен список трудов А. Л. Монгайта ( Формозов , 1975; 1976). А. В. Чернецовым опубликована статья об ученом в сборнике, посвященном 100-летнему юбилею Института археологии ( Чернецов , 2019). Л. С. Клейном была представлена краткая биография А. Л. Монгайта, рассмотрена его роль в идеологических дискуссиях в ИИМК начала 50-х гг., критически проанализированы некоторые его работы теоретического характера ( Клейн , 2014). Также можно отметить ряд статей, посвященных ученому, в энциклопедиях и биографических справочниках ( Даркевич , 2000; Кузьминых , 2012, Филиппова , 2009).

Основным источником по изучению биографии и исследовательского пути А. Л. Монгайта является его личный фонд в Научно-отраслевом архиве ИА РАН (Ф-14). Фонд поступил на хранение в 1976 г., через два года после кончины ученого. Хронологически он охватывает период с 1934 по 1973 г. и состоит из 107 единиц хранения. Все материалы фонда можно условно разделить на несколько больших блоков: материалы полевых экспедиций; рабочие бумаги, связанные с научной и служебной деятельностью; личные документы, биографические сведения.

В первый блок фонда можно отнести чертежи, полевые дневники, фотографии раскопов и находок, зарисовки вещей и черновики научных отчетов, сбор сведений о древнерусской архитектуре и фортификациях.

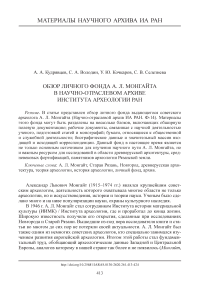

Наиболее ранние архивные материалы этой части фонда относятся к концу 1930-х гг. Как студент Московского государственного университета, А. Л. Мон-гайт провел свой первый археологический сезон 1938 г. на Ярославовом дворище в Новгороде под руководством А. В. Арциховского. В 1939 г., закончив 4-й курс, он приступил к первым самостоятельным исследованиям вятического курганного могильника у станции Салтыковская (рис. 1). Отдельная папка содержит план, полевые и рабочие фотографии раскопок, на ряде которых присутствует и сам А. Л. Монгайт (Д. 14). Результаты работ были опубликованы им уже после войны ( Монгайт , 1947). В этом деле также присутствует и машинописный отчет о раскопках могильника Поречье под Звенигородом в 1951 г.

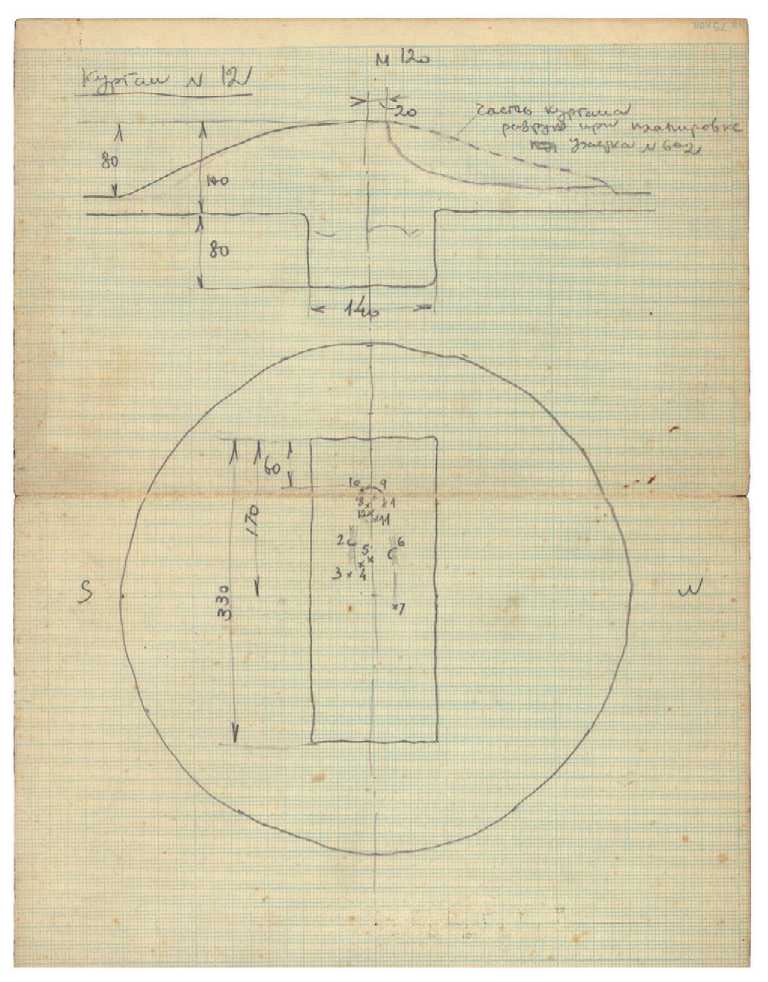

Наиболее значительную часть раздела полевой документации представляют материалы собственных раскопок А. Л. Монгайта, прежде всего Новгорода и Старой Рязани. Среди них дневники и планы раскопок А. Л. Монгайта в Софийском соборе (рис. 2), а также варианты отчетов по этим работам, чертежи саркофагов и погребений, рисунки находок, граффити за период 1945–1948 гг. (Д. 2). Сюда же включена документация, связанная с реставрационными работами в Софийском соборе, проведенными в 1962 г. По всей видимости, А. Л. Мон-гайт консультировал эти работы. О ходе строительства и археологического наблюдения сообщает в довольно пространном письме от 16 августа 1962 г. Г. М. Штендер (Д. 2. Л. 47–50). В послании к А. Л. Монгайту архитектор-реставратор сетует, что строительные и земляные работы ведутся без какого-

Рис. 1. Полевой чертеж кургана № 12 могильника у станции Салтыковская, выполненный А. Л. Монгайтом в 1939 г.

(Научно-отраслевой архив ИА РАН. Ф-14. Д. 14)

Рис. 2. План раскопа в приделе Иоанна Предтечи Софийского собора в Новгороде. 1947 г.

(Научно-отраслевой архив ИА РАН. Ф-14. Д. 2)

либо проекта, при том что полноценные археологические раскопки провести нет возможности. Вероятно, что именно после содействия и консультации А. Л. Монгайта Г. М. Штендером была составлена записка «Соображения по направленности научно-исследовательских работ в Софийском соборе, связанных со строительными работами по устройству вентиляции и отопления, освещения» (Д. 2. Л. 37–44).

Работы А. Л. Монгайта в Новгороде не ограничивались изучением Софийского собора. В 1948 г. он проводил исследования вала Окольного города с целью изучения системы фортификаций города. Планы раскопок А. Л. Монгайта на валу Окольного города, фотографии находок, чертежи, схема расположения оборонительных башен представлены в отдельном деле (Д. 31).

Фактически основу фонда представляют материалы археологических исследований Старой Рязани и Рязанской земли. Среди них дневники и описи находок из раскопок Старо-Рязанского городища за 1945–1946 гг. (Д. 1). Результаты раскопок Старорязанского храма и разрезов вала городища в 1948 г. ( Монгайт , 1955) отражены в дневниках, схемах, обмерах, фотографиях, чертежах погребений, коллекционных описях и определениях костей животных, выполненных В. И. Цалкиным (Д. 3). В архивном деле за 1949 г. представлен отчет о раскопках Старой Рязани, присутствуют также материалы исследований Шатрищенского городища (Д. 4). В следующем деле, помимо отчета, представлены полевые дневники А. Ф. Медведева и А. В. Никитина, чертежи на фотобумаге, полевые фотографии исследований вала, план Старо-Рязанского городища (Д. 5). В отдельную папку собрана документация (полевые дневники, журналы тахеометрической съемки, фотографии и чертежи) по обследованию ряда городищ Рязанской земли в 1953 г.: Ижеславльского, Лубянского и Жокинского (Д. 6). Подготовительные материалы для научных отчетов о работах Рязанского отряда Среднерусской археологической экспедиции в 1955–1957 гг. также тщательно собраны А. Л. Монгайтом в отдельные папки (Д. 7–9).

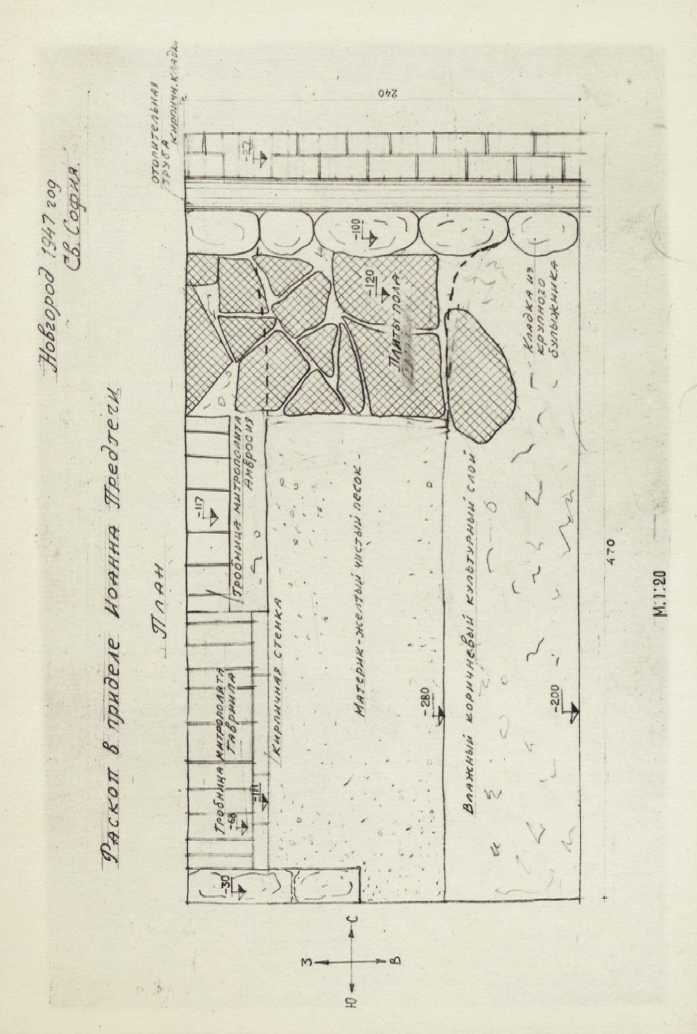

Особо выделим материалы раскопок Жокинского городища в 1959 г. (рис. 3). Отчет по работам не поступил на хранение в основной фонд полевых отчетов Научно-отраслевого архива. В материалах же личного фонда присутствует полная документация: как машинописная копия текста, так и чертежи на миллиметровке, полевой дневник и фотографии (Д. 10). В отдельной папке собраны рабочие материалы по исследованиям Рязанской экспедиции в 1966–1972 гг.: копия отчета В. П. Даркевича за 1972 г., фотографии клада 1970 г., полевые фотографии, чертежи на миллиметровке, планы Старой Рязани и Нового Ольгова городка (Д. 11).

Безусловно, полевая археологическая деятельность А. Л. Монгайта не сводилась к изучению лишь Новгорода и Рязанской земли, под его руководством проводились исследования и в других регионах. Однако этим работам отведена наименьшая по объему часть первого блока фонда. Среди подобных материалов присутствуют отчеты по обследованиям Софийского собора и Спасо-Евфроси-ниевского монастыря в Полоцке в 1946 г. (Д. 13) и разведкам Кубанского отряда Таманской экспедиции, обследовавшего средневековые курганные могильники и поселения в 1952 г. (Д. 12).

Во второй раздел личного фонда А. Л. Монгайта можно включить рукописи и черновики статей, книг и монографий, тезисы докладов, материалы для

Рис. 3. А. Л. Монгайт на раскопках Жокинского городища в 1959 г. (Научно-отраслевой архив ИА РАН. Ф-14. Д. 92)

подготовки научных трудов, выписки из литературы. Благодаря трудолюбию и поразительной продуктивности ученого этот блок является, пожалуй, самым обширным в фонде.

Открывает этот раздел фонда папка с машинописной и рукописной копиями археологической карты Рязанской области, дополненными отдельным списком памятников (Д. 15). Значительный массив документов составляют рукописные тексты, выписки и карты по кандидатской и докторской диссертациям «Старая Рязань» и «Рязанская земля», защищенным в 1945 и 1961 гг. соответственно (Д. 16–18). Последующая их публикация также потребовала от А. Л. Монгайта длительной подготовки, что отражает серия архивных дел, содержащих рабочие материалы, иллюстрации и рукописи к одноименным монографиям, которые увидели свет в 1955 и 1961 гг. (Д. 19–27).

В отдельном деле сосредоточены рукописи, машинописи и оттиски статей А. Л. Монгайта по различным вопросам истории и археологии Рязанской земли (Д. 29). В фонде также хранится и рукопись книги «Художественные сокровища Старой Рязани», опубликованной в 1967 г. (Д. 28). В двух папках собраны оттиски статей по археологии и истории Новгорода, газетные вырезки, выписки из работ Д. С. Лихачева, В. Н. Вернадского, экземпляр монографии А. А. Строкова «Новгородский Софийский собор XI в.» ( Строков , 1940). В них также присутствуют и многочисленные фотографии Новгородского кремля, изображения Новгорода на гравюрах (Д. 30, 31).

Широко известен большой интерес А. Л. Монгайта к истории древнерусской архитектуры и фортификации средневековых городов, раскопкам которых, как описывалось выше, он посвятил бóльшую часть своей жизни. Именно поэтому значительная часть бумаг, хранящихся в фонде, связана с этой тематикой. Ученым были сделаны выписки и собраны многочисленные рисунки различных древнерусских архитектурных памятников (Д. 33), составлен библиографический список по древнерусским крепостям, собраны изображения гравюр, фотографии и рисунки кремлей (Д. 33б). Отдельно собраны фотографии кремля и храмов Пскова (Д. 31а). Материалы по архитектуре Полоцка содержат выписки, оттиски статей Л. В. Алексеева и Г. В. Штыхова, фотографии и чертежи, рукопись А. Л. Монгайта, посвященную фрескам Спасо-Евфросиниевского монастыря (Д. 32). Отдельно собраны материалы по архитектуре Рязанской земли: фотографии кремля Переяславля-Рязанского, пояснительная записка к реконструкции плана Успенского собора Старой Рязани (Д. 33а).

Необычайную широту знаний, интересов и эрудиции А. Л. Монгайта подчеркивали многие исследователи. Именно поэтому в рабочих документах его личного фонда можно обнаружить рукописи и материалы для подготовки работ, весьма далеких от его основных научных интересов. Среди них хранятся выписки, рукопись и оттиск статьи о путешествиях Абу Хамида Аль-Гарнати (Монгайт, 1959) с записками от редактора (Д. 34), выписки и варианты работ о Тмутараканском княжестве и Тмутараканском камне (Д. 35–36), иллюстрации и рукопись монографии «Археология в СССР», опубликованной в 1955 г. (Д. 37–42), материалы к научно-популярным книгам «Что такое археология» и «В поисках исчезнувших цивилизаций», подготовленным совместно с А. С. Амальриком в 1955 и 1957 гг. (Д. 43–45). Отметим также ряд рукописей и текстов докладов А. Л. Монгайта о применении естественно-научных методов в археологии, методике археологических исследований, датирования памятников и хронологии (Д. 46–48).

Следующий обширный массив материалов фонда ученого связан со служебной и общественной деятельностью: дневники зарубежных командировок, отчеты об этих поездках, открытые листы, бухгалтерские документы и рабочая переписка.

Отдельно в этом разделе фонда необходимо выделить документы, связанные с деятельностью А. Л. Монгайта по охране памятников археологии и архитектуры, материалы выступлений на радио и телевидении. Так, например, в отдельных делах собраны многочисленные рукописи статей и газетные вырезки, в которых А. Л. Монгайт обращал внимание общества на факты разрушения архитектурных памятников, фресок (Д. 57). Кроме того, ученый критикует сложившееся в прессе в начале 1960-х гг. мнение, что на охрану и реставрацию памятников культуры затрачивается слишком много средств (Д. 57. Л. 2–12). В этой же заметке А. Л. Монгайт указывает ряд мер, которые бы способствовали сохранению археологических и архитектурных памятников, в числе которых предлагает ввести уголовную ответственность за повреждение или разрушение объектов культурного наследия. Интересно, что среди материалов фонда оказалось письмо В. А. Городцова в Наркомпрос со сведениями о выдающихся памятниках, заслуживающих общегосударственной охраны, от 09.05.1922 (Д. 96). Выяснить, откуда в фонде оказался этот документ, к сожалению, нам не удалось.

Старая Рязань в 1960 г. была поставлена на охрану как памятник истории и культуры федерального значения, в 1966 г. ей был присвоен статус заповедника ( Чернецов , 2005. С. 24). Очевидно, что А. Л. Монгайт, возобновивший исследования Старо-Рязанского городища в этом году, сыграл в этом определенную роль. Среди документов по его служебной деятельности отметим записку с рекомендациями по организации музея-заповедника в Старой Рязани, план постройки археологических павильонов на территории городища с пометками Б. А. Рыбакова, письмо Б. А. Рыбакова заместителю председателя Совета Министров РСФСР В. И. Кочемасову о создании археологического заповедника в Старой Рязани в 1965 г. (Д. 96).

Одним из ярких направлений в сфере сохранения и популяризации культурного наследия является работа А. Л. Монгайта по изучению опыта создания музеев деревянного зодчества под открытым небом. С этой целью в 1962–1964 гг. ученый посещал Норвегию и Данию. В отдельном деле сохранились проспекты подобных скандинавских музеев, публикации о них, переписка А. Л. Монгай-та со Стефаном Мэтсем из Осло, в которой ученый просил поделиться опытом по организации подобных музейных комплексов (Д. 71). Полученные сведения ученый использовал для написания научно-популярной статьи ( Монгайт , 1973). Кроме того, он выступил с докладом «Об опыте формирования архитектурно-археологических музеев в скандинавских странах» на конференции, организованной Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Рукопись этого выступления также сохранилась в материалах фонда (Д. 71). Отметим, что в 1964 г. под Новгородом был основан музей народного деревянного зодчества Витославлицы ( Красноречьев , 2014. С. 9).

Зарубежные поездки А. Л. Монгайта отражены в ряде записей, отчетах о командировках, выписках, текстах докладов, сделанных в Европе (Д. 94, 95). О командировке в Норвегию мы упоминали выше, помимо этого, в 1965 г. ученый в составе советской делегации посетил Варшаву для участия в I Международном конгрессе славянской археологии.

Основные усилия А. Л. Монгайта в области популяризации археологии и истории выражены, безусловно, в двух замечательных книгах: «Что такое археология» и «В поисках исчезнувших цивилизаций», упоминавшихся выше. Однако при этом не стоит забывать о его многочисленных публикациях в научно-популярных журналах и газетах, выступлениях на радио и телевидении. В материалах личного фонда содержится его обширная переписка с редакциями, газетные вырезки, сценарии передач «Новые методы в археологии», «Страницы далекого прошлого», «Памятники археологии» (Д. 84, 86).

Среди остальных рабочих материалов А. Л. Монгайта отдельно собраны его конспекты и выписки времени обучения в Московском государственном университете, тезисы и тексты выступлений А. Л. Монгайта за 1948–1973 гг. Особенно хотелось бы отметить доклады «Археология в СССР» (сделан в Бергенском университете в Норвегии в 1962 г.), «Новгородскому музею-заповеднику 100 лет» (Д. 81, 93). Отдельно хранятся многочисленные записки, сделанные в ходе заседаний различных секторов Института археологии, Отделения исторических наук АН СССР (Д. 78, 83).

Раздел фонда, связанный со служебной деятельностью ученого, представлен многочисленными документами: командировочные удостоверения, бухгалтерские счета, оригиналы Открытых листов, выданных как на раскопки подмосковных курганов (1939 г.), так и на работы в Новгороде, Старой Рязани, Москве (Д. 96). Среди служебной корреспонденции отметим переписку А. Л. Монгайта с дирекцией Новгородского музея по поводу работ в Софийском соборе (Д. 96); письма ученого, датированные 1955 г.: директору ИИМК А. Д. Удальцову с просьбой разрешить отправку монографии «Археология в СССР» Г. Чайлду (Д. 92) и председателю Совета Министров РСФСР А. М. Пузанову с просьбой привлечения дополнительного финансирования раскопов в Пскове (Д. 96).

В фонде также имеется небольшое собрание фотографий, не вошедших в полевые отчеты и альбомы по древнерусским архитектурным памятникам. На них запечатлены бытовые и рабочие моменты из раскопок, в частности, Старой Рязани и Жокинского городища. Впрочем, самого А. Л. Монгайта на фотоснимках можно встретить достаточно редко (Д. 92).

В качестве последнего блока личного фонда ученого выступают скупые биографические материалы: автобиография, характеристика, необходимая для зарубежных поездок (Д. 92), а также обширная входящая и исходящая корреспонденция (Д. 98, 99). В ней присутствуют письма как от коллег-археологов, так и от историков, филологов, литераторов, зарубежных ученых. Кроме того, необходимо отметить множество писем граждан, заинтересовавшихся научно-популярными работами, заметками в газетах и журналах, передачами А. Л. Монгайта. Искренний и неподдельный интерес, открытость их писем могут свидетельствовать, что метод популяризации науки, выбранный ученым, находил живой отклик у аудитории и имел весьма ощутимый результат. Многие люди искали возможности присоединиться к экспедиции в Старой Рязани; некоторые искали у московского ученого помощи и материальной поддержки в тяжелые годы, в чем он, очевидно, не отказывал (Д. 99. Л. 138–147).

Среди наиболее информативных писем от коллег отметим корреспонденцию А. С. Амальрика и его сына А. А. Амальрика (Д. 99. Л. 1–9); А. В. Арцихов-ского (Д. 99. Л. 10); О. Н. Бадера (Д. 99. Л. 11–12 об.). С историком-арабистом О. Г. Большаковым А. Л. Монгайт обсуждал свою работу о путешественнике Аль-Гарнати, вопросы связей Руси и Востока в Средневековье (Д. 99. Л. 19– 23 об.). Однако он был не единственным востоковедом, с которым поддерживал тесные отношения А. Л. Монгайт. Его постоянным адресатом также являлся и академик Н. И. Конрад (Д. 99. Л. 74–78 об.).

В переписке с А. П. Грековым обсуждались древнерусские фрески и реставрация церкви Спаса на Ковалеве под Новгородом (Д. 99. Л. 31–32). С В. П. Дар-кевичем А. Л. Монгайт совещался по вопросам организации работ в Старой Рязани (Д. 99. Л. 39–41 об.). М. К. Каргер сообщал коллеге о ходе раскопок в Изяславле, делился впечатлениями от находок (Д. 99. Л. 60–61). Длительная переписка с Л. С. Клейном касалась вопросов теории и методологии археологических исследований (Д. 99. Л. 64–73 об). Теплые отношения сложились у ученого с Г. Ф. Корзухиной, в письмах которой обсуждались как личные темы, так и подготовка различных публикаций, результаты раскопок, итоги командировок (Д. 99. Л. 79–86 об).

В фонде сохранилось также письмо академика Д. С. Лихачева (Д. 99. Л. 127). М. Е. Массон делился с московским коллегой последними сведениями об археологических открытиях в Туркмении для подготовки книги «Археология в СССР» (Д. 99. Л. 159–160 об.). Вопросы древнерусской архитектуры служили темой для переписки с П. А. Раппопортом (Д. 99. Л. 192–201). Конечно же, приведенные примеры являются лишь иллюстрацией обширной корреспонденции А. Л. Монгайта, большая часть которой, очевидно, не сохранилась.

Подводя итоги краткому обзору личного фонда А. Л. Монгайта, нельзя еще раз не отметить широту научного кругозора этого исследователя, основательность и тщательность в изучении каждого вопроса, которого он касался. Об этом ярко свидетельствуют многочисленные материалы, хранящиеся в Научно-отраслевом архиве. Фонд 14 позволяет не только проследить исследовательский путь ученого и проанализировать многие аспекты его деятельности, но и является важным источником по истории изучения новгородского Софийского собора и вала Окольного города, Старой Рязани и Рязанской земли, древнерусской архитектуры и фортификации. Кроме того, в архивном наследии А. Л. Монгай-та во многом отображается история самой советской археологической науки и, в частности, Института истории материальной культуры / Института археологии. Остается констатировать, что данный фонд еще ждет своего внимательного исследователя.

Список литературы Обзор личного фонда А. Л. Монгайта в научно-отраслевом архиве Института археологии РАН

- Даркевич В. П., 2000. Монгайт Александр Львович // Институт археологии РАН. История и современность / Под ред. В. И. Гуляева. М.: ИА РАН. С. 169–171.

- Клейн Л. С., 1993. Феномен советской археологии. СПб.: Фарн. 128 с.

- Клейн Л. С., 2014. Из марксистских ортодоксов в «шестидесятники». А. Л. Монгайт // Клейн Л. С. История российской археологии. Учения, школы и личности. Т. 2. Археологи советской эпохи. СПб.: Евразия. С. 503–510.

- Красноречьев Л. Е., 2014. Народное деревянное зодчество Новгородчины. Витославлицы. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. 314 с.

- Кузьминых С. В., 2012. Монгайт // Большая российская энциклопедия. Т. 20. М.: БРЭ. С. 732–733.

- Монгайт А. Л., 1947. Салтыковские курганы // Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. I / Под ред. А. В. Арциховского. М.: Изд-во АН СССР. С. 82–87. (МИА; № 7.)

- Монгайт А. Л., 1955. Старая Рязань. М.: Изд-во АН СССР. 228 с.

- Монгайт А. Л., 1959. Абу Хамид Ал-Гарнати и его путешествия в русские земли 1150–1153 гг. // История СССР. № 1. С. 169–181.

- Монгайт А. Л., 1973. Археология Западной Европы. Каменный век. М.: Наука. 355 с.

- Монгайт А. Л., 1973. Страна в миниатюре // Наука и жизнь. № 5. С. 97–101.

- Монгайт А. Л., 1974. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. М.: Наука. 407 с.

- Строков А. А., 1940. Новгородский Софийский собор XI века. Новгород: АН СССР, Новгор. секция Ин-та истории. 14 с.

- Филиппова Л. А., 2009. Монгайт Александр Львович // Великий Новгород: энциклопедический словарь / Отв. ред. В. Л. Янин. СПб.: Нестор-История. С. 328.

- Формозов А. А., 1975. Александр Львович Монгайт // СА. № 2. С. 318.

- Формозов А. А., 1976. Памяти А. Л. Монгайта // КСИА. Вып. 146. С. 110–118.

- Чернецов А. В., 2005. Историко-художественное изучение Рязанской земли: современное состояние и перспективы // Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы / Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 7–33.

- Чернецов А. В., 2019. А. Л. Монгайт (1915–1974) // Институт археологии РАН: 100 лет истории / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 272–275.