Обзор материалов для осуществления мониторинга растительного покрова долины Нижней Волги

Автор: Голуб Валентин Борисович, Чувашов Андрей Викторович, Николайчук Людмила Федоровна, Малов Дмитрий Николаевич

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 3 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

В результате создания Волжско-Камского каскада гидроузлов в долине р. Волги в относительно естественном состоянии сохранился ее нижний отрезок - Волго-Ахтубинская пойма и дельта р. Волги. Общая длина этой части долины около 500 км. Существование здесь в окружении пустыни и полупустыни естественных биотопов с лесами, лугами и травяными болотами обеспечивается специальными попусками воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла. Однако новый гидрологический режим отличается от естественного, что сказывается на экосистемах Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Волги. Кроме того, долина Нижней Волги подвержена воздействию других антропогенных факторов. К ним относятся: сенокошение и выпас скота, преобразование лугово-болотных угодий в пашню, добыча и переработка вблизи долины нефтегазового сырья, рекреационное использование. В статье рассматриваются материалы, хранящиеся в Институте экологии Волжского бассейна, позволяющие проводить полноценный научно-обоснованный мониторинг растительного и, отчасти, почвенного покрова долины Нижней Волги

Волго-ахтубинская пойма, дельта р. волги, регулирование водного стока, стационарные участки наблюдений

Короткий адрес: https://sciup.org/148323340

IDR: 148323340 | УДК: 581.526 | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10411

Текст научной статьи Обзор материалов для осуществления мониторинга растительного покрова долины Нижней Волги

К началу 1970-х годов крупнейшая водная артерия Европы – великая русская река Волга – была превращена в систему водохранилищ, накапливающих воду для работы гидроэлектростанций. При заполнении водой водохранилищ все естественные экосистемы уничтожались. Исключение составляет самый нижний отрезок долины Волги – Волго-Ахтубинская пойма и дельта р. Волги, которые избежали этой участи. Благодаря специальным попускам воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла, в окружении пустыни и полупустыни сохранились естественные биотопы с лесами, лугами, травяными болотами. Значительная часть местообитаний низовий р. Волги – это продуктивные водно-болотные угодья общемирового значения. Здесь формируется значительная часть аллохтонной продукции, которая поступает в пищевые цепи Северного Каспия. Однако гидрологический режим водного стока р. Волги, отражающий, прежде всего, интересы энергетики,

изменился. Объем стока во время половодий уменьшился, а в меженный период, особенно зимой, увеличился. Это не могло не сказаться на экосистемах долины Нижней Волги.

В начале 1960 годов прорабатывался проект создания в Волго-Ахтубинской пойме Нижневолжской ГЭС. Сооружение этого гидроузла грозило значительно ухудшить воспроизводство полупроходных рыб. Для компенсации потерь рыбного хозяйства было решено построить во-доделитель, который перенаправляя воду в восточную часть дельты р. Волги, создавал хотя бы тут благоприятный режим для нереста полупроходных рыб. Западную часть дельты было решено превратить в интенсивно используемые сельскохозяйственные орошаемые плантации с созданием ирригационных инженерных сооружений. Из-за потерь больших площадей сельскохозяйственных угодий в Волго-Ахтубинской пойме от строительства Нижневолжской ГЭС отказались. А проекты создания вододелителя и превращения водно-болотных угодий и лугов западной части дельты в орошаемую пашню были воплощены в жизнь.

Строительство вододелителя было закончено в 1977 г. Он состоит из плотины, перегораживающей р. Волгу, и 80-ти километровой дамбы, которая отделяет западную часть дельты от восточной. Из-за того, что работа вододелителя планировалась в связке с Нижневолжской ГЭС, нужды в его эксплуатации не было. Кроме того, маловодные годы (1960–1970), которые привели к падению уровня Каспийского моря, сменились более многоводными, что еще в большей степени сделало его ненужным. Вододелитель включали на непродолжительное время на спаде половодья всего лишь 6 раз (1977, 1978, 1982, 1983, 1988 и 1989 гг.). В настоящее время это колоссальное сооружение, почти не имеющее в мире аналогов, из-за разрушения его механизмов уже непригодно к использованию.

Что касается оросительных систем в западной части дельты, то при переходе экономики к рыночным принципам ведения хозяйства десятки тысяч гектаров из них были заброшены. Их инженерные сооружения разрушены. Обвалованные земли, лишенные затопления, превратились в совершенно нетипичные для этого региона биотопы.

В 1976 г. вблизи перехода Волго-Ахту-бинской поймы в дельту были открыты залежи газового конденсата, а в 1987 г. начата их добыча и переработка созданным рядом с месторождением Астраханским газоперерабатывающим заводом, работа которого сопровождается большим количеством выбросов сернистого ангидрида.

Волго-Ахтубинская пойма и дельта р. Волги традиционно являются поставщиком грубых и пастбищных кормов для сельскохозяйственных животных. После второй мировой войны поголовье скота в этом регионе постоянно возрастало, достигнув максимума к концу 1980-х годов, что стало заметно влиять на растительный покров. Затем произошло резкое сокращение поголовья скота (более чем в два раза). Уменьшилась пастбищная нагрузка на экосистемы, сократились площади, которые подвергаются сенокошению. В дельте была прекращена заготовка надземной массы тростника для производства бумаги.

Специфическим районом дельты р. Волги являются западные подстепные ильмени (ЗПИ). В геоморфологическом отношении ЗПИ – это чередование бэровских бугров (высотой 10–15 м, длиной 0,8–5 км), имеющих меридиональное расположение с понижениями между ними. До зарегулирования р. Волги понижения между буграми Бэра были тесно связаны с западными рукавами дельты. По этим понижениям вода из волжских проток во время половодий проникала между бэровскими буграми, продвигаясь на 50– 70 км в западном направлении. При спаде половодья направление течения в ильменях менялось: вода возвращалась в р. Волгу. В результате регулярного периодического поступления воды из р. Волги в ильмени и обратно происходили важ- ные для формирования природных комплексов геохимические и физические процессы. Так, основная часть грунта ильменей формировалась за счет приносимого наилка, а в р. Волгу и Каспий происходил вынос солей за счет их вымывания из засоленных хвалынских пород, слагающих бэровские бугры.

После постройки Волгоградского водохранилища уровни воды во время половодий в основном русле р. Волги снизились, и вода стала в меньших объемах поступать естественным путем в ильмени. Широкое развитие орошения в последние годы советского периода привело к большему количеству солей, вымываемых из толщи бэровских бугров, которые поступали в ильмени. В результате, межбугровые понижения засоляются и превращаются в прогрессивно развивающиеся солончаки. В настоящее время большая часть орошаемых земель в ЗПИ, как и в западной части дельты, заброшена.

В ЗПИ ведется добыча нефти. Кроме того, эту территорию пересекает трубопроводная система «Каспийского трубопроводного консорциума», по которой перекачивается нефть из месторождения Западного Казахстана и России в Новороссийск. Дополнительно ЗПИ испытывают нарастающую антропогенную нагрузку, связанную с созданием крупного международного транспортного коридора «Север – Юг».

В последние десятилетия резко возросло рекреационное использование долины Нижней Волги. Только в г. Астрахань ежегодно для ловли рыбы приезжают более миллиона российских граждан newsitem/44041). В низовьях р. Волги расположены сотни туристических баз.

Кроме антропогенных воздействий, меняется и климат территории. Происходят довольно значительные и быстрые изменения температур и количества выпадающих осадков в Прикаспийской низменности, которую пересекает долина Нижней Волги.

Хорошим индикатором процессов, происходящих в экосистемах долины Нижней Волги, является ее растительный покров. Цель этой статьи – показать, какими ресурсами обладает Институт экологии Волжского бассейна для ведения мониторинга растительного покрова долины Нижней Волги. Это большой массив документов, собранный за несколько десятилетий, который в настоящее время сконцентрирован в лаборатории проблем фиторазнообразия и фитоценологии. Эти материалы давали возможность оценивать динамику растительности долины Нижней Волги, а также участвовать в разработке рекомендаций по регулированию водного стока Волжско-Камского каскада водохранилищ. Перечислим эти материалы с краткой их характеристикой.

Материалы и методы

Документы Прикаспийской экспедиции МГУ. В 1954–1955 гг. в долине Нижней Волги работала Прикаспийская экспедиция Московского государственного университета. Геоботанической партией этой экспедиции руководил И.А. Цаценкин. Он был одним из экспертов, давших отрицательный отзыв на проект строительства Нижневолжской ГЭС. Сохранились дневники и геоботанические описания пробных площадок участников этой экспедиции.

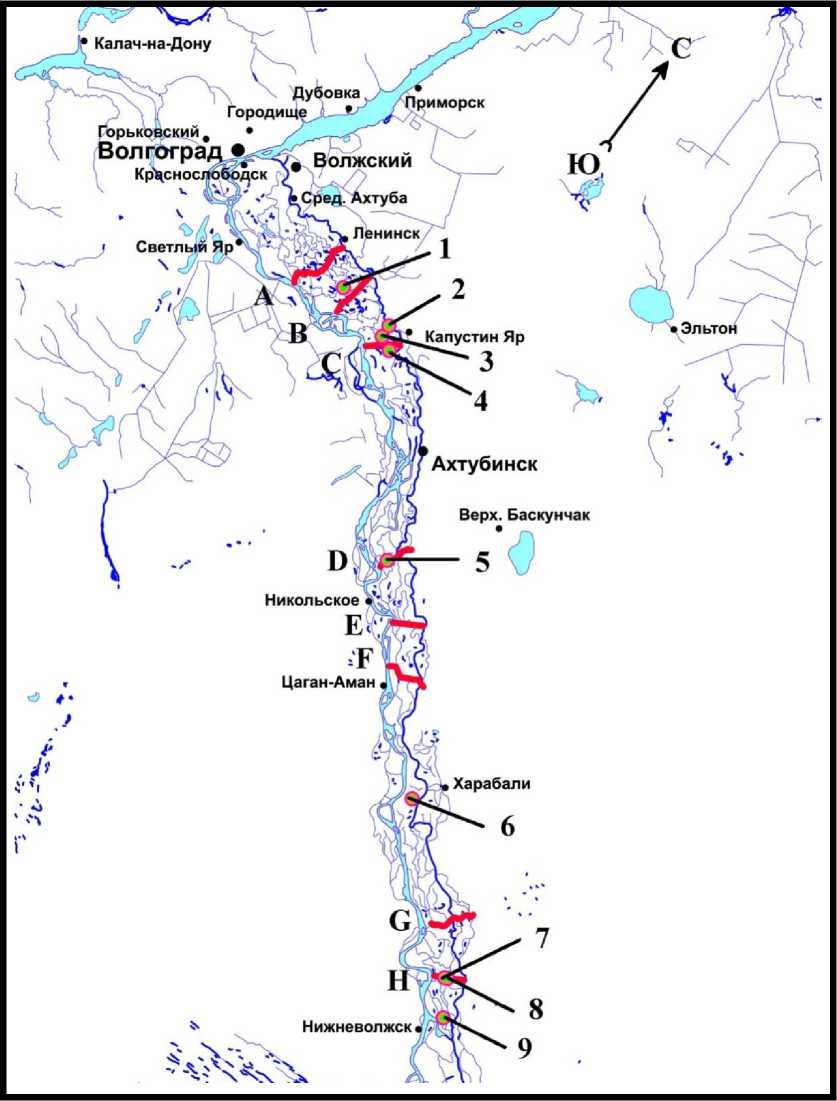

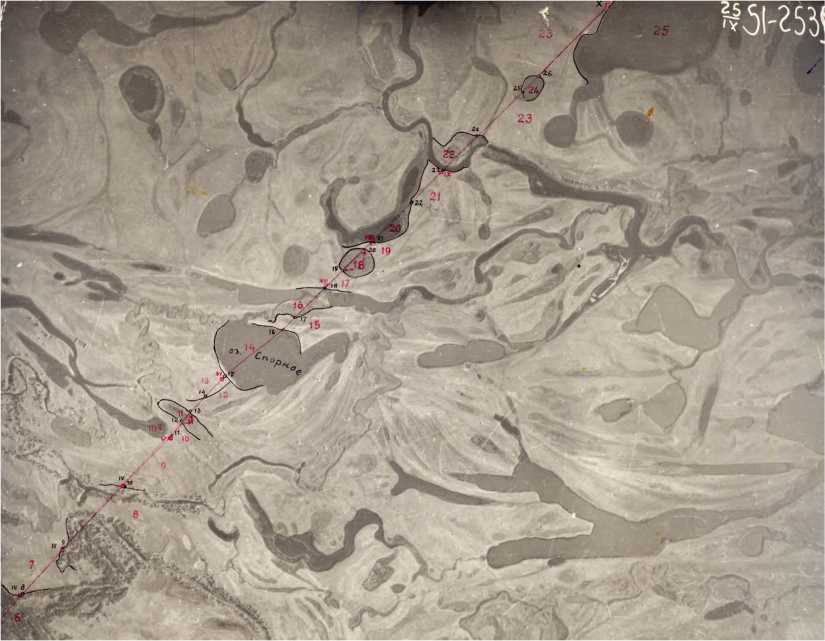

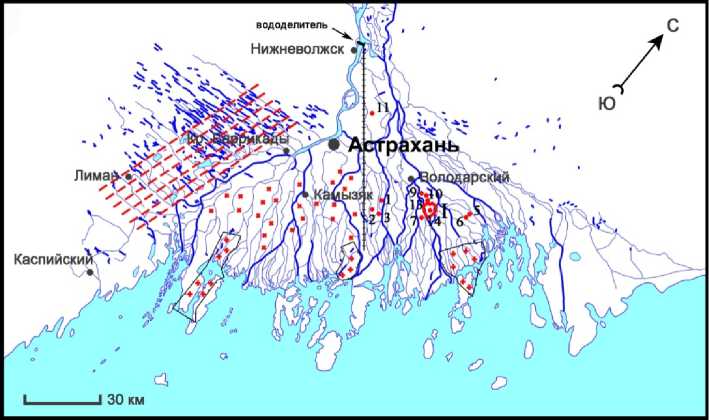

Из всех геоботанических описаний участников этой экспедиции 490 сделаны на пяти трансектах, пересекающих Волго-Ахтубинскую пойму. Линии трансект нанесены на крупномасштабные аэрофотоснимки, долгое время хранившиеся у топографа экспедиции, а затем переданные одному из авторов статьи (В.Б. Голубу). Трансекты пересекают пойму в районе г. Ленинска, сёл Капустин Яр, Болхуны, Михайловка и Хошеутово (рис. 1). На аэрофотоснимках указаны линии трансект и выделены однородные контуры (рис. 2), на каждом из которых было сделано по нескольку геоботанических описаний. Трансекты были проложены в основном по грунтовым дорогам. Геоботанические описания делали с правой и левой сторон линий профилей трансект. В большинстве случаев местоположение самих геоботанических площадок на аэрофотоснимках не наносили, но иногда их обозначали наколками. В этом случае на обратной стороне аэрофотоснимков указывали номер геоботанического описания. В дневниках геоботаников приведены подробные данные о расположении пробных площадок на каждом контуре.

Трансекты МГУ повторно обследовал в 1971– 1973 гг. В.Б. Голуб, будучи аспирантом Всесоюзного института кормов и работая по хозяйственному договору с Министерством мелиорации и водного хозяйства РСФСР. Задачей, которую решало это министерство, была разработка правил регулирования гидрологического режима Волжско-Камского каскада водохранилищ с учетом интересов различных отраслей народного хозяйства: энергетики, рыбного, сельского, водного транспорта. Институт кормов отражал требования сельского хозяйства к режиму регулирования водного стока Волги. В результате этих исследований была установлена зависимости продуктивности лугов долины Нижней Волги от параметров искусственно регулируемых половодий (Цаценкин, Голуб, 1973; Голуб, 1975).

Позже трансекты МГУ обследовались в 1982 г., когда первый автор этой статьи являлся руководителем лаборатории луговедения Астра- ханского педагогического института1; в 1998– 2019 гг. – аспирантами и сотрудниками Института экологии Волжского бассейна (табл. 1).

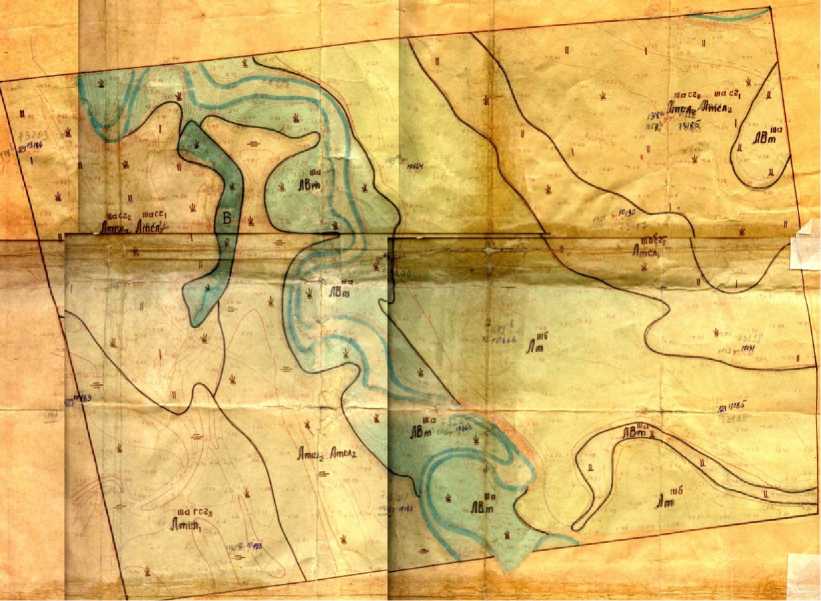

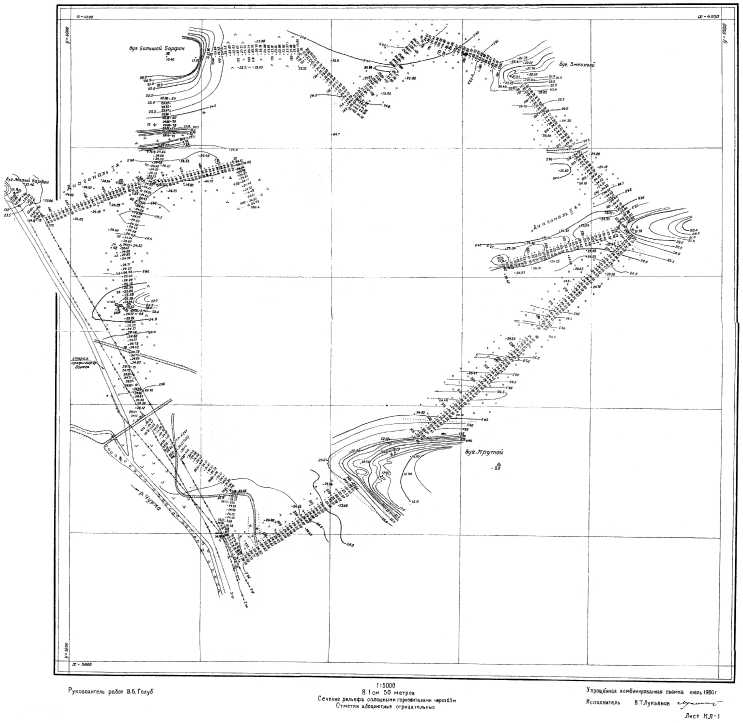

Ключевые участки и трансекты «Южги-проводхоза» и ВАГТ . В 1958–1962 гг. на территории долины р. Волги вели исследования почвенная экспедиция «Южгипроводхоза» и геоботаническая партия 10-й экспедиции Всесоюзного аэрогеологического треста (ВАГТ). Задачей первой организации было составление почвенномелиоративной карты долины масштаба 1:25000, а второй – геоботанической карты масштаба 1:50000. Кроме того, с целью детального изучения почвенного покрова и выявления его связей с геоморфологическими, литологическими, гидрогеологическими условиями и растительностью специалистами «Южгипроводхоза» на различных геоморфологических элементах Волго-Ахтубинской поймы было заложено 9 типовых участков площадью от 23 до 80 га. На участках были проведены топографическая, почвенная и геоботаническая съемки в масштабе 1:2000. На этих картах были нанесены места почвенных разрезов и буровых, где отбирались образцы почв и грунтовых вод, а также делались геоботанические описания. Одна из таких карт представлена на рис. 3.

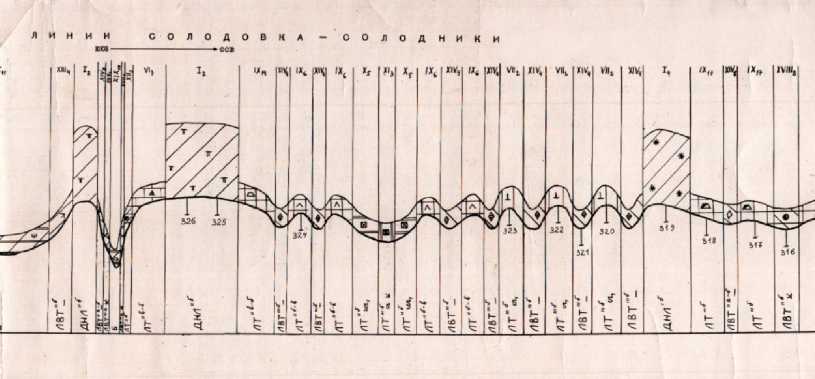

Кроме исследований на ключевых участках, геоботаники ВАГТ в 1961 г. изучали почвы и растительность на трех трансектах, пересекающих Волго-Ахтубинскую пойму по створам: Со-лодовка – Солодники, Золотуха – Козинка, Петропавловка – Досанг. Линии трансект нанесены на аэрофотоснимки, а высоты относительно уровня воды в р. Волге измерены с помощью оптического нивелира. В отличие от трансект Прикаспийской экспедиции МГУ, трансекты ВАГТ находятся вдали от дорог и имеют прямолинейный характер. Их линии нанесены на аэрофотоснимки, а также топографические профили с горизонтальным масштабом 1:5000 и вертикальным 1:200. Места расположения пробных площадок были указаны как на аэрофотоснимках, так и на вычерченных профилях (рис. 4), которые хранятся в Институте экологии Волжского бассейна. В этом институте находятся также все геоботанические описания, сделанные на ключевых участках и трансектах «Южгипроводхоза» и ВАГТ, а также результаты анализов образцов почв и грунтовых вод. Среди материалов химических анализов большой интерес представляют данные о содержании в образцах солей, так как засоление почв в долине Нижней Волги является одним из факторов, влияющих на характер растительного покрова и его продуктивность.

Рис 1. Схематическая карта Волго-Ахтубинской поймы. A, C, D, F, G – трансекты Прикаспийской экспедиции МГУ; В, Е, Н – трансекты ВАГТ. Цифрами обозначены стационарные (ключевые) участки института «Южгипроводхоз»2 и ВАГТ3. Fig 1. Schematic map of the Volga-Akhtuba floodplain. A, C, D, F, G – transects of the Moscow State University Pre-Caspian expedition; В, Е, Н – transects of All-Union Aerogeological Trust. The numbers indicate the stationary sample sites of the Yuzhgiprovodkhoz and All-Union Aerogeological Trust.

Рис. 2. Один из старых аэрофотоснимков с указанием расположения части трансекты в Волго-Ахтубинской пойме в районе с. Капустин Яр. Fig. 2. One of the old aerial photographs showing the location of a part of the transect in the Volga-Akhtuba floodplain near the Kapustin Yar village.

Таблица 1

Стационарные трансекты и участки в Волго-Ахтубинской пойме и годы их обследований Stationary transects and sample sites in the Volga-Akhtuba floodplain and the years of their survey

|

Обозначение на рис. 1 |

Трансекты и участки |

Годы обследований |

Число учетных площадок |

Трансекты МГУ

|

A |

у г. Ленинск |

1955, 1971, 1972, 1982, 1999, 2008, 2019 |

110 |

|

C |

у с. Капустин Яр |

1954, 1971, 1972, 1973, 1982, 1999, 2009 |

111 |

|

D |

у с. Болхуны |

1955, 1971, 1982, 1998, 2013 |

91 |

|

F |

у с. Михайловка |

1954, 1971, 1972, 1982, 1999 |

113 |

|

G |

у с. Хошеутово |

1955, 1971, 1982, 1998, 2010 |

65 |

|

Трансекты ВАГТ |

|||

|

B |

Солодовка – Солодники |

1961, 1971, 1973 |

126 |

|

E |

Золотуха – Козинка |

1961,1971, 1973 |

90 |

|

H |

Петропавловка – Досанг |

1961, 1971, 1972, 1973, 1981, 2010 |

49 |

Ключевые участки «Южгипроводхоза» и ВАГТ

|

1 |

у ерика Семеновский |

1959, 1971,1973, 1981, 2009, 2019 |

14 |

|

2 |

у хутора Стасов |

1959, 1972, 1973, 1981, 2009, 2019 |

24 |

|

3 |

у хутора Никонов |

1959, 1972, 1973,1981,1999, 2009, 2019 |

19 |

|

4 |

у оз. Бабечье |

1959, 1972, 1973, 1981, 1999, 2009, 2019 |

29 |

|

5 |

у ерика Затаульский |

1958, 1972, 1973, 1981, 2012 |

21 |

|

6 |

у ерика Харанаман |

1958, 1972, 1973, 1981, 1999, 2012 |

15 |

|

7 |

у оз. Круглый Чураков |

1959,1961, 1971, 1972,1973, 1981, 2010 |

25 |

|

8 |

у ерика Хора |

1959, 1961, 1971, 1972, 1973, 1981, 1998, 2010 |

31 |

|

9 |

у урочища «Пастухова тоня» |

1958, 1959, 1961, 1972, 1973, 1998, 2010 |

28 |

Рис. 3. Почвенная карта ключевого участка у ерика «Семеновский», на котором проводились геоботанические описания.

Почвенная карта наложена на топографическую.

Fig. 3. Soil map of the sample site near the Semenovskiy erik, where relevés were carried out. The soil map is superimposed on the topographic one.

Рис. 4. Фрагмент профиля трансекты Солодовка – Солодники с указанием номеров расположения пробных площадок и значками – разновидностей почв.

Fig. 4. Fragment of the profile of the Solodovka – Solodniki transect. The location of the sample plots are indicated by numbers, soil varieties are indicated by icons.

Недостатком работы фитоценологов ВАГТ является то, что сделанные ими в 1958, 1959, 1961 гг. геоботанические описания имели сокращенные флористические списки. Это затрудняет их использование для оценки динамики растительности.

Три ключевых участка и одна трансекта «Южгипроводхоза» и ВАГТ оказались вблизи Астраханского газоконденсатного месторождения и перерабатывающего предприятия (рис. 5). Положение названных участков и трансекты дают возможность оценивать воздействие выбросов завода на растительность и почвы.

Рис. 5. Космический снимок (источник Google Earth) с указанием расположения ключевых участков у ерика Хора, оз. Круглый Чураков, у урочища «Пастухова тоня», трансекты Петропавловка – Досанг и Астраханского газоконденсатного комплекса (обведен пунктирной линией). Номера ключевых участков соответствуют тем, которые указаны в табл. 1.

Fig. 5. Satellite image (source Google Earth) showing the location of sample sites near the Khora erik, Krugly Churakov lake, the Pastukhova Tonya common, the Petropavlovka – Dosang transects and the Astrakhan gas condensate complex (circled by a dotted line). The numbers of the sample sites correspond to those indicated in Table 1.

Трансекты и стационарные участки АГПИ

С 1978 по 1988 гг. в Астраханском государственном педагогическом институте (АГПИ)4 функционировала хоздоговорная лаборатория луговедения. Первоначальной задачей лаборатории была оценка влияния работы только что введенного в эксплуатацию вододелителя на продуктивность лугов восточной части дельты р. Волги, а позже по договору с Министерством сельского хозяйства СССР – оценка влияния искусственно регулирования водного стока на продуктивность всех природных кормовых угодий долины Нижней Волги. В этот период в восточной части дельты была заложена серия стационарных трансект и несколько стационарных участков (рис. 6, табл. 2).

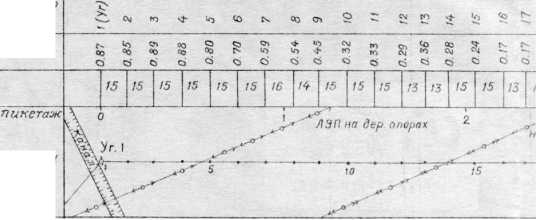

Основные отрезки трансекты в восточной части дельты составляют кольцевую форму (рис. 7). Вблизи существуют также небольшие трансекты, заложенные на солончаке недалеко от правого берега р. Васильевская, напротив с. Барановка.

На трансектах расположено 496 учетных площадок размером 2×2 м, которые охватывают высотный диапазон от прибрежно-водной растительности до пустынной. На каждой площадке проводили геоботанические описания, отбирали образцы верхнего слоя почв, в которых выявляли содержание ионов солей в водной вытяжке. На 126-ти площадках, находящихся на различной высоте над меженью и в условиях разного засоления почв, определяли надземную массу видов растений. На всех трансектах была проведена детальная топографическая съемка: составлена карты с масштабом 1:5000, вычерчены профили с горизонтальным масштабом 1:2000 и вертикальным – 1:50 (рис. 8). Высота центра каждой учетной площадки относительно уровня воды была определена с помощью нивелира с точностью до 1 см (рис. 8). Такая большая точность высотной привязки площадок позволяла не только определять горизонтальные перемещения видов растений, но и вертикальные в зависимости от гидрологического режима и меняющегося засоления почвы .

Рис 6. Схематическая карта дельты р. Волги. I – группа трансект в восточной части дельты; арабскими цифрам обозначены стационарные участки АГПИ; 4—1—1 – дамба вододелителя; a – места размещения пробных площадок геоботанических описаний на залежах в восточной части дельты, • – в Астраханском государственном заповеднике;

^^ ^^ – трансекты в западных подстепных ильменях.

Fig 6. Schematic map of the river Volga River delta. I – group of transects in the eastern part of the delta; the stationary sample sites of the Astrakhan State Pedagogical Institute are designated in Arabic numerals; 4—1—1 – water divider dam; – location of sample plots (relevés) on fallow lands in the eastern part of the delta, • – in the Astrakhan State Reserve;

^™ ^™ – transects in the western sub-steppe ilmens.

Таблица 2

Стационарные трансекты и участки в восточной части дельты р. Волги и годы их обследований

Stationary transects and sample sites in the eastern part of the Volga River delta and the years of their survey

|

Годы обследований |

Число учетных площадок |

|

|

Трансекты |

1979–1981, 1990, 1995, 2011 |

496 |

|

Участки №№ 1–3, 5–7, 9–11, 13, 14 |

1978–1987, 2013 |

11 |

Стационарные участки АГПИ были заложены на однородной площади 200–400 м2, на которой была представлена одна растительная ассоциация (табл. 3). Некоторые из участков (№№ 2, 7, 9, 10, 11, 14) для защиты от скота и уборки сена в течение нескольких лет были огорожены. Ограда состояла из железных или асбоцементных столбов с натянутой на них проволокой. Размеры ограды были примерно 10×20 м (рис. 9). Неогороженными были оставлены участки, труднодоступные для скота и техники, где заготовка сена производилась хозяйствами поздно (в сентябре – октябре). Это участки №№ 3, 5, 6. Неогороженным был также участок № 13 с очень низкой надземной массой высших растений, который не представлял большой хозяйственной ценности и не использовался для сенокоса. На огороженных участках имитировался сенокосный режим. В августе месяце травостой на них скашивали. Как показал опыт, огораживание участков приводило к постепенному изменению флористического состава травостоя. Через 3–5 лет наблюдений, когда был замечен этот эффект, ограды были сняты.

По решению Исполнительного комитета Астраханского областного Совета народных депутатов № 616 и № 620 от 04.10.1985 г. большинство этих участков были включены в число памятников природы.

Астраханская обл. Володарский район План трассы Геоботанических профилей мп РСФСР

Астраханский Государственный Педагогический институт им. С.М. Кирова

Научно Исследовательский сектой

ЛАБорлтория Луговедения

Рис. 7. Основные трансекты АГПИ в восточной части дельты р. Волги.

Fig. 7. Main transects of the Astrakhan State Pedagogical Institute in the eastern part of the

Volga delta.

+2.00

- 24.00

+ 1.00

i - 25.00 а^с, отм. относит, up балт.

________^-+000*

услов горизонт

-26.0

-too

______,

^ /V? точек геоботанического профиля и дополни тельнике точек высотного профиля

Отметки уставные

Сосематич. пашн трассы

P асстояния в м

Рис. 8. Фрагмент высотного профиля одной из трансект в восточной части дельты р. Волги. Fig. 8. Fragment of the elevation profile of one of the transects in the eastern part of the Volga River delta.

Таблица 3

Общая характеристика ключевых участков АГПИ в восточной части дельты р. Волги General characteristics of the stationary sample sites of the Astrakhan State Pedagogical Institute in the eastern part of the Volga River delta

|

Номер участка |

Высота над меженью, м |

Название растительных сообществ |

Наименование памятников природы, на которых находятся участки |

|

1 |

1,2 |

Phalaroido-Scirpetum lacustris bolboschoenetosum Golub et Mirkin 1986 |

|

|

2 |

1,6 |

Bolboschoeno-Glycyrrhizetum echinatae Golub et Mirkin 1986 |

«Ситнягово-пырейный луг (Яблонский)» |

|

3 |

1,2 |

Sparganio erecti-Typhetum angustifotiae Golub et al. 1991 |

«Тростниковый луг (Восход)» |

|

5 |

1,6 |

Argusio-Phragmitetum Golub et Mirkin 1986 |

«Тростниково-скрытницевый луг (Конномогойский)» |

|

6 |

1,5 |

Argusio-Phragmitetum Golub et Mirkin 1986 |

«Тростниково-скрытницевый луг (Конномогойский)» |

|

7 |

1,2 |

Phalaroido-Scirpetum lacustris bolboschoenetosum Golub et Mirkin 1986 |

«Двукисточниково- ситняговый луг (Большемогойский)» |

|

9 |

2,2 |

Lepidio-Cynodontetum juncetosum Golub et Mirkin 1986 |

«Пырейно-прибрежницевый луг (Марфинский)» |

|

10 |

2,5 |

Lepidio-Cynodontetum juncetosum Golub et Mirkin 1986 |

«Свиноройный луг (Мешковский)» |

|

11 |

4,0 |

Cichorio-Lactucetum serriolae Golub et Mirkin 1986 |

«Пырейно-солодковый луг (Рычанский)» |

|

13 |

1,4 |

Alismato-Salicornietum Golub 1985 |

«Скрытницево-солеросовый луг (Разбугоринский)» |

|

14 |

2,6 |

Suaedo-Petrosimonietum Golub et Mirkin 1986 |

«Прибрежницево- мортуковый луг (Ямнинский)» |

Рис. 9. Огороженный стационарный участок АГПИ № 14, 1980 г.

Fig. 9. Fenced stationary sample sites of the Astrakhan State Pedagogical Institute No. 14, 1980.

Задачей наблюдений на стационарных участках являлось выявление зависимости продуктивности надземной массы травостоя от искусственно регулируемого гидрологического режима. Эти учеты сопровождались наблюдениями за динамикой условий среды. Ограниченные физические и финансовые возможности не позволили на всех участках во все годы проводить наблюдения в полном объеме. Сезонные наблюдения на большей части участков составляли 3–4 года. Затем замеры параметров среды и продуктивность фитоценозов осуществляли в конце вегетационного сезона, когда масса травостоя была максимальной (август – сентябрь).

Высотные отметки участков с помощью нивелира были привязаны к меженному уровню воды в водотоках, к рейкам ближайших водомерных постов.

На стационарных участках, кроме определения надземной массы растений проводили следующие учеты.

-

1. Определение длительности затопления и глубины воды во время весенне-летних искусственно регулируемых половодий и зимневесенних повышенных сбросов воды из Волгоградского водохранилища.

-

2. Измерение температуры воды во время весенне-летних половодий.

-

3. Промеры уровня грунтовых вод.

-

4. Определение ионного состава водной вытяжки образцов почвы.

-

5. Определение общей минерализации грунтовой воды и ионного состава растворенных в ней солей.

-

6. Определение влажности почвы.

На участках №№ 2, 3, 7, 13, в отличие от остальных, исследования вели по более широкой программе. Здесь определяли органическую продукцию, создаваемую водорослями и первичную продукцию, поступающую как в подземную, так и в надземную сферу растительных сообществ.

Все материалы бывшей лаборатории луговедения АГПИ, а также ее гербарий находятся в Институте экологии Волжского бассейна. Многолетний опыт работы на стационарных площадках и трансектах в долине Нижней Волги позволил разработать основы мониторинга растительности этого региона (Голуб, 1986).

Определение географических координат пробных площадок на стационарных трансектах и ключевых участках

С появлением GPS-навигаторов и спутниковых фотоснимков была поставлена задача: установить географические координаты площадок на заложенных в прошлом трансектах и ключевых участках. Такая работа на все трансекты МГУ, ключевых участков «Южгипроводхоза» и ВАГТ, а также трансектах и участка АГПИ была проведена в 2009–2013 гг.

Для определения координат пробных площадок на трансектах МГУ использовали аэрофотоснимки и характеристику мест их расположения, которые имелись в записях геоботаников в их дневниках. По нашему мнению, примерная точность нахождения пробных площадок на трансектах МГУ, заложенных в 1954–1955 гг., составляла около 10–15 м. Точность же нахождения учетных геоботанических площадок на ключевых участках «Южгипроводхоза» и ВАГТ при использовании их карт – 2–3 м.

Определение координат площадок на трансекте ВАГТ Петропавловка – Досанг также осуществлялось при полевом ее обследовании в 2010 г. с использованием аэрофотоснимков, вычерченных графиков профиля трансекты и дневниковых характеристик, сделанных в 1961 г. Ориентировочная точность определения положения пробных площадок – 3–4 м.

Координаты площадок на трансектах Соло-довка – Солодники и Золотуха – Козинка устанавливали путем накладывания вычерченных их профилей и аэрофотоснимков на спутниковые изображения Земли, помещенные на сервисе Google Earth. Привлекали также дневниковые записи геоботаников. Мы полагаем, что точность определения местонахождения площадок таким способом составляла 5–10 м.

Благодаря очень хорошей топографической основе, самая высокая точность нахождения площадок геоботанических описаний достигалась на отрезках трансект, заложенных в восточной части дельты р. Волги. Она составляла 1–2 м, т. е. даже выше точности, которую могут обеспечить современные гражданские GPS-приемники. Точность нахождения мест геоботанических описаний на стационарных участках АГПИ, мы полагаем, около 3–5 м.

Начиная с 2008 г., все новые геоботанические описания в долине Нижней Волги сопровождались обязательным определением географических координат центральной части пробных площадок с использованием спутниковых GPS-навигаторов.

Изучение динамики залежной растительности западной части дельты р. Волги

Как уже отмечено, в 60–70-х годах прошлого века десятки тысяч гектаров западной части дельты р. Волги были обвалованы и превращены в орошаемую пашню, а затем 1990-х годах были заброшены. Сложные ирригационные инженерные сооружения разрушены. На огромных площадях этой части дельты р. Волги появились новые ландшафты – обвалованные и лишенные за- топления участки, на которых развивается совершенно нетипичная для этого региона растительность. Исследования, проведенные сотрудниками Института экологии Волжского бассейна в 2009–2010 гг. на 393-х пробных площадках в этой части дельты, показали, что характер растительности, развивающейся на заброшенных землях, зависит от уровня грунтовых вод и их засоления. На слабо засоленных почвах появляется древесная растительность (рис. 10), на сильно засоленных – солончаковая. В некоторых случаях, когда дамбы, окружающие оросительные системы были разрушены, на них начал восстанавливаться естественных растительный покров. Но сукцессионные процессы, идущие в растительном покрове в западной части дельты р. Волги, не завершились к 2009–2010 гг. Повторные наблюдения на пробных площадках, которые были заложены в эти годы в западной части дельты, могли бы дать ответ, чем закончатся эти смены растительности. Кроме того, такие наблюдения позволили бы разработать рекомендации по использованию этих пострадавших от человеческой деятельности земель, когда-то бывших ценнейшими водно-болотными угодьями, лугами и нерестилищами для рыб.

Рис. 10. Космический снимок заброшенного участка орошаемой пашни в западной части дельты р. Волги, зарастающий древесной растительностью.

Fig. 10. The abandoned area of irrigated arable land in the western part of the Volga River delta, overgrown with woody vegetation (satellite image).

Материалы изучения растительности западных подстепных ильменей

Изучение флоры и растительности западных подстепных ильменей проводилось сотрудниками лаборатории луговедения АГПИ в 1981–1987 гг., но без жесткой привязки учетных площадок геоботанических описаний к каким-либо картографическим материалам. Но в 2011–2013 гг. сотрудниками Института экологии Волжского бассейна были заложены в этом районе 6 трансект, на которых было размещено 803 пробных геоботанических площадок, координаты которых были определены с помощью GPS навигатора. Значительная часть ранее орошаемых земель на бэровских буграх оказалась заброшена. На них идут сукцессионные процессы восстановления пустынной растительности.

Материалы изучения приморской части дельты р. Волги

В 2013 г. совместно со специалистом Астраханского государственного заповедника сотрудниками лаборатории фитоценологии Института экологии Волжского бассейна были проведены геоботанические описания 402 пробных площадок в различных фитоценозах на трех участках заповедника с точной географической привязкой.

Прочие материалы для мониторинга растительного покрова долины Нижней Волги

Выше шла речь о 8799 геоботанических описаниях, учетные площадки которых имеют географические координаты. Кроме них, Институт экологии Волжского бассейна располагает еще 6385 геоботаническими описаниями пробных площадок, для которых относительно точные географические координаты установить не удалось. Однако и их можно использовать для оценки динамики растительности, сопоставляя состав их сообществ в отдельных районах долины в разные годы, используя ресамплинг – целенаправленное переосуществление выборки. Такой прием применялся при выявлении динамики флоры и растительности лугов северной части Волго-Ахтубинской поймы за период 1928–2009 гг. (Голуб и др., 2011а, б; Sorokin et al., 2012).

Электронная база данных геоботанических описаний в долине Нижней Волги

В настоящее время все 15184 геоботанических описания, сделанных в долине Нижней Волги в период с 1924 по 2019 гг., внесены в электронную базу данных, созданную на платформе программы TURBOVEG (Hennekens, Schaminée, 2001). База зарегистрирована в Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD) под индексом EU-RU–002 (Golub et al., 2012 ) . На данный момент это – самая большая электронная геоботаническая база данных на европейской территории России. Для хранения она передана в Европейский архив растительности (EVA), находящийся в Брно.

Заключение

Как было уже подчеркнуто, данная публикация предназначена для характеристики материалов, хранящихся в Институте экологии Волжского бассейна, которые позволяют вести мониторинг растительного покрова в долине Нижней Волги. Они дают также возможность следить и за процессами, происходящими в почвах этого региона, особенно за их засолением. Что касается собственно результатов этого мониторинга, проводившегося в течение нескольких десятилетий, то они опубликованы в многочисленных статьях, изложены в кандидатских и докторских диссертациях. Мы сошлемся лишь на некоторые публикации последних лет, в которых подводятся итоги многолетних исследований в долине Нижней Волги (Golub et al., 2015a, b, 2017, 2020a, b; Chu-vashov, Golub, 2021).

Авторы считают, что мониторинг растительного покрова долины Нижней Волги должен оставаться и в дальнейшем одной из приоритетных задач Института экологии Волжского бассейна РАН.

Список литературы Обзор материалов для осуществления мониторинга растительного покрова долины Нижней Волги

- Голуб В.Б. Луговая растительность Волго-Ахту-бинской поймы в условиях зарегулированного стока р. Волги. Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 1975. 24 с.

- Голуб В.Б. Эколого-фитоценотические основы мониторинга антропогенных изменений растительности (на примере низовий Волги) // Автореф. дис. … докт. биол. наук. Тарту, 1986. 31 с.

- Голуб В.Б., Бондарева В.В., Сорокин А.Н., Бармин А.Н., Иолин М.М., Николайчук Л.Ф. Динамика луговой растительности северной части Волго-Ахтубинской поймы (1928-2009 гг.). 1. Динамика флоры // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия "Экология". 2011a. Вып. 12. С. 110-120.

- Голуб В.Б., Бондарева В.В., Сорокин А.Н., Бармин А.Н., Иолин М.М., Николайчук Л.Ф. Динамика луговой растительности северной части Волго-Ахтубинской поймы (1928-2009 гг.).

- Динамика растительных сообществ // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия "Экология". 2011б. Вып. 12. С. 120-130.

- Цаценкин И.А., Голуб В.Б. Зависимость урожайности лугов Волго-Ахтубинской поймы от весенних половодий // Доклады и сообщения по кормопроизводству. Вып. 5. М., 1973. С. 6-12.

- Chuvashov A.V., Golub V.B. Xerophytization of the Flora and Vegetation in the Northern Part of the Volga - Akhtuba Floodplain // Russian Journal of Ecology. 2021. V. 52, No 1. P. 21-30. DOI: 10.1134/s1067413621010033