Обзор новых книг для социологов

Автор: Желнина Анна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Книжная полка

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181666

IDR: 142181666

Текст краткого сообщения Обзор новых книг для социологов

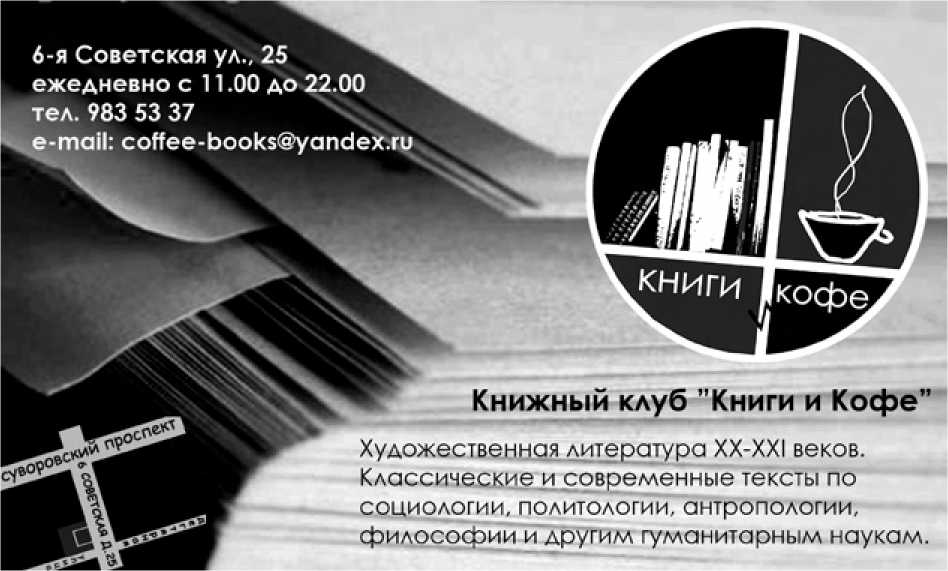

клуб

Кофе

Художественная литература XX-XXI веков. Классические и современные тексты по социологии, политологии, антропологии, философии и другим гуманитарным наукам.

Анна Желнина аспирантка Европейского Университета в СПб научный сотрудник Центра Изучения Германии и Европы

Гленн Д. Пейдж. Общество без убийства: возможно ли это? — СПб: Издательство СПбГУ, 2005.

Обложка этой относительно тоненькой (меньше двухсот страниц) книги с амбициозным названием украшена огромным количеством восторженных цитат, призывающих срочно прочитать ее — причем предполагается, что отклик она найдет в сердцах всех людей и в любом уголке планеты. Совсем кратко ее содержание можно изложить так: в сто пятьдесят с небольшим страниц автору удается втиснуть не только анализ причин огромного количества убийств в мире, обоснование возможности общества без убийства, программу новой, ориентированной на ликвидацию убийств, науки «политологии неприятия убийства», но и набросок стратегии, которую необходимо применить с целью безусловного улучшения жизни на планете Земля.

Вопрос, вынесенный в заголовок — «возможно ли общество без убийства?» — практически сразу получает положительный ответ. Пейдж указывает читателю на то, что человек по природе своей мирен, религиозные и духовные движения во всем мире и во все времена проповедовали принцип «не убий», что говорит о его глубокой укорененности в умах и душах людей, человек также в состоянии сознательно выбирать ненасильственный путь достижения своих целей, а, кроме того, общество породило множество специальных институтов, направленных на ограничение/полную ликвидацию явных форм насилия (убийств).

Интересно, что эта, в общем-то, прекраснодушная книга с идеалистической ноткой (при наличии здорового скептицизма по отношению к социальной действительности, имеющегося у почти любого игрока «социальнонаучного» поля от такого восприятия книги Пейджа избавиться трудно — он и сам признает, что многие считают его теорию общества без убийства утопией) не выглядит просто агиткой или многословным пропагандистским листком благотворительной организации. Да, силен нормативный компонент — книга направлена не столько на изложение результатов изучения мира вокруг нас, сколько на изменение его, прежде всего, конечно, на изменение мировоззрения людей; да, иногда Пейдж чересчур увлекается общими фразами из серии «решение проблем общества» (всех проблем всего общества?), но при этом он предлагает (хотя довольно сжатую) интересную концепцию причин убийств — причем таких, которые вполне можно устранить при применении определенных мер, во всяком случае, по мнению Пейджа. Так, например, среди причин существования убийств в обществе — получаемые в ходе социализации знания об убийстве как обычной части жизни, культурно обусловленные представления о нормальности и неизбежности убийства, предрасполагающие и поддерживающие убийства институты. Если же в каждой из зон насилия принимать меры (зона убийства — зона социализации — зона фактора культуры — зона структурного усиления — зона нейробиохимической способности), то можно рассеять мрак атмосферы неизбежности и необходимости убийств в жизни общества. А для того, чтобы принимать адекватные меры, нужно в первую очередь переучить политологов — которые, с легкой руки Макса Вебера, убеждены, что политика и насилие вещи неразрывно связанные между собой. Политология поэтому сегодня занимается насилием и считает, что иначе быть не может — на самом деле, выполняя функцию института, поддерживающего это самое насилие в обществе. Посему Пейдж предлагает кардинально реорганизовать саму науку политологию (превратить ее в «политологию неприятия насилия»), и тогда не преминут последовать положительные перемены в собственно общественной жизни.

Он предлагает произвести революцию в политологии — нормативную, теоретическую и, что особенно важно, образовательную. Т.е. он призывает начинать учить политологов уже в духе «политологии неприятия убийства», чтобы это стало основной идеологией и целью политической науки. Необходимо изучать зловещую и полную убийств историю человечества, вооружаться идеями гуманистов вроде Ганди и Мартина Лютера Кинга, перестать цепляться за прошлое и учиться у тех обществ, которые уже живут без убийств, армий и насилия, учить в свою очередь общества, которые еще не поняли необходимости перехода к ненасилию и т.п. В общем, политологи должны, в первую очередь, переучиться сами, потом переучить всех остальных, переубедить людей в их уверенности, что общество невозможно без убийств, перестроить способствующие убийствам общественные институты (сражаясь на этом пути с государственными структурами, которые извлекают пользу из культуры убийства), и все это — в глобальном масштабе.

Притом, что теория претендует на глобальность и применимость для, как минимум, «всего человечества», «всей планеты» (этими словосочетаниями пестрят страницы книги), Пейдж все-таки остается верен американской действительности, и большинство его наиболее конкретных и убедительных примеров берутся именно из нее — как примеров жестоких убийств и насильственных действий, войн и прочего, так и успешного существования общественных, политических движений «ненасилия», идеологий и институтов, способствующих появлению общества без убийств.

Кроме того, несколько мешает серьезному восприятию книги тот факт, что Пейдж говорит слишком общо — глобальное улучшение, все общество, все человечество, переход всего мира на ненасильственный образ жизни: из-за этого книга не выглядит ни конкретной программой действий, ни обоснованным теоретическим осмыслением заявленной проблемы, а, скорее, этюдом, наброском идеального пути развития мира в будущем. Очень гуманистично, красиво, местами — интересно и умно, но, увы, не слишком реалистично. Тем не менее, можно рекомендовать эту книгу для прочтения тем, кто забыл, что можно стремиться изменить мир к лучшему, в том числе силами социальных наук.

Милтон Фридман. Капитализм и свобода. — М: Новое издательство, 2006.

Обзор этой книги Фридмана можно начать словами — «наконец по-русски!». «Капитализм и свобода» — очень важное произведение классика социально-экономической мысли ХХ века, Нобелевского лауреата (1976) и врага антиглобалистов, вышло в серии «Библиотека фонда Либеральная миссия»; это издание снабжено предисловием Егора Гайдара, который, похоже, по Фридману учился и считает его книги основополагающими для понимания реалий современной экономики, в том числе и в постоянно реформируемой России.

Книга «Капитализм и свобода» была опубликована в 1962 году на основе лекций, которые Фридман читал в те годы. Важна она постольку, поскольку в ней изложена суть полити-ческой/экономической философии автора — основные темы, вокруг которых построено все произведение: «роль капитализма свободной конкуренции как системы экономической свободы и необходимого условия для свободы политической», в связи с этим — в целом роль государства в обществе,

приверженного свободе и опирающегося на рынок. Фридман вписывает себя в такое направление социально-экономической мысли, как либерализм — понимая его как систему «взглядов свободного человека». Два основных «идеологических» положения, к которым сразу привлекает внимание Фридман — это необходимость ограничения полномочий государства и рассредоточения государственной власти.

Фридман в общем пишет об отношениях человека и государства, об основах существования свободного человека в свободном обществе. Кто же такой этот свободный человек? Это гражданин, который живет в стране, но не воспринимает ее как вышестоящую и руководящую инстанцию по отношению к себе, расценивает государство как инструмент для достижения своих целей, а не как божество, не задумывается о необходимости некой национальной идеи, которая довлела бы над его индивидуальной «идеей». (Исходя из этого, можно задаться вопросом — насколько, имея особенности российской культуры с ее отношением к государству (полностью противоположным «свободному»), мы можем рассчитывать на применение в нашей стране либеральных теорий?).

Либеральные реформы, осуществляемые по всему миру, не понять без прочтения книги Фридмана: в их основе лежат как раз идеи, высказанные и обоснованные этим влиятель- нейшим мыслителем — идея независимости капитала и его владельца от государства, более специфические темы: гибкость валютного курса, переход к относительно небольшой максимальной ставке подоходного налога, частный сектор в системе социального обеспечения, контрактная армия (одним словом, то, что сегодня обсуждается и по-прежнему актуально в общественно-политической дискуссии). Прочитать Фридмана важно хотя бы потому, что он задает эту рамку для дискуссий — все они сегодня проходят в его терминах, во многом, именно его идеи определяют жизнь государств и их граждан. Показательно, например, что антиглобалисты винят именно Фридмана в несправедливости устройства мира и считают его главным врагом человечества, поскольку он является идеологом безудержного эгоистического капитализма, мешающего всем жить.

Примечательна книга так же и тем, что, по словам самого Фридмана, может быть прочитана и тем человеком, который в экономические теории глубоко никогда не вникал и не обладает достаточными знаниями для чтения сугубо научных экономических текстов. В принципе, прочитать ее нужно любому интеллектуалу, который хочет быть в курсе экономический перипетий современного мира и Российской Федерации в частности.

Анна Желнина

Европейский Университет в С.-Петербурге, слушатель Центр Изучения Германии и Европы, ассистент

Наталья Козлова. Советские люди. Сцены из истории.- М.: Издательство «Европа». – 2005. – 544 с.

Недавно (10 мая) умер Александр Зиновьев, автор понятия «гомо советикус» (вариант: «гомосос»). Автора книги «Советские люди. Сцены из истории» Н. Козловой, социолога и философа, тоже уже нет в живых, как и всех тех, чьи «наивные литературы» легли в основу этой ее последней крупной работы. Аутентичное «советское» покидает этот мир, остается только «воспроизведенное», «восстановленное» (обезжиренное и обессахаренное) «советское» рекламных слоганов и сувениров для туристов, то, что мы сегодня заново придумываем и используем как декорацию или ресурс для зарабатывания денег. Что общего между этим глянцевым «новым советским» и тем, что было «на самом деле»? Аромат и колорит живого советского мира книга Н.Козловой передает как не многие другие, в этом ее бесспорное преимущество.

Симптоматично, что эта книга вышла именно сейчас, вернее, в конце 2005 года. Действительно, всплеск интереса к советскому прошлому (?) налицо. Г. Павловский в предисловии к книге Козловой заявляет, что именно советское является также и нашим будущим, а СССР – это «общемировой клад социальных, государственных и экзистенциальных моделей» (с.4). От такого рода заявлений становится немного не по себе, но постараемся не делать сразу выводов, которые напрашиваются, хотя и не внушают восторга. Политически ангажированное и претендующее на формирование интеллектуального мейнстрима издательство «Европа» издало книгу «Советские люди. Сцены из истории» в серии «Империи»; авторы предисловия (Г.Павловский), самой книги и послесловия (В.Глазычев) убеждают читателя в том, что советское живее всех живых и, более того, является нашим будущим. Поэтому именно сейчас нужно еще раз взглянуть на советскую историю другими глазами, без фанатического в них блеска и изначальной предубежденности. Разобраться, что же за прошлое у нас было, которое обещает вернуться в качестве будущего.

Итак, книга Н.Козловой вышла в удивительном издательстве «Европа» и является одной из немногих удач во всем наборе изданных «Европой» книг. Стоит сразу сказать, что книгу читать безумно интересно, и, несмотря на объем (больше 500 страниц), прочитывается она быстро – оторваться от бесхитростных историй жизни «простых советских людей» невозможно, почти как от хорошего детектива. Книга основана на анализе документов, с которыми Н. Козлова работала в Центре документации «Народный архив», - это мемуары, дневники и письма «рядовых граждан». Несколько выбиваются из общего ряда источники, лежащие в основе последних двух глав, посвященных судьбам представителей советской интеллектуальной элиты.

Козлова принимает все, что ей приходится анализировать, очень лично. Она сама – советский человек, с этим связана признаваемая ею сложность исследовательской позиции: трудно дистанцироваться от того, что составляло (или даже составляет до сих пор) твою собственную повседневность и житейскую практику. Введение к «Советским людям» как раз посвящено попыткам исследователя как-то позиционироваться по отношению к своей теме. Эта проблема – подопытный наблюдатель, объективируемый объективирующий субъект, исследователь собственной культуры, само-этнограф – как ни назови, очень актуальна в современной гуманитарной дискуссии. И, наверное, нет однозначного ответа, как вести себя саморефлексирующему исследователю

– то ли одновременно любить и ненавидеть себя в каждом «гомо советикусе», как это делал А.Зиновьев, то ли «вчувствоваться» или даже «чуять», как это иногда называет Н.Козлова, подходя к историям своих героев с уважением и некоторой ностальгической любовью. На занимающий автора вопрос – проблема «подопытного наблюдателя» - в таком случае можно было бы ответить применением «самоэтнографии», которая сегодня является вполне легитимным методом социологического исследования. Такое постмодернистское слияние субъекта и объекта, аналитика и анализируемого – удобная, хотя и сложная по исполнению исследовательская процедура. В любом случае, Н. Козлова была уверена в том, что выхода все равно нет, и исследовать и разъяснять советскую повседневность может только тот, кто лично в ней участвовал и знал все нюансы и многослойность советской реальности – молодые, «прозападные» исследователи не разберутся в ней, не смогут увидеть глубже «официоза». Однако Н. Козлова все-таки попала в одну из ловушек, которые обычно расставляет занятие позиции исследователя собственной культуры – погружение в описание, увлечение деталями быта и повседневности, «вчувствование» может привести к тому, что глубокого и абстрактного анализа не получится.

Хотя само по себе это описание, жизни людей – потрясающе сильный материал, впечатляющее чтение, которое очень сложно «переплюнуть» социологическим текстом. А поскольку Н.Козлова приводит довольно длинные и многочисленные цитаты из документов – мемуаров, дневников – задача совмещения описания и анализа усложняется в десятки раз. Как невозможно переиграть на сцене животных и детей, так «бьет по глазам» социологический комментарий рядом с рассказами о раскулачивании, голоде, расставании с близкими… Очень немногие авторы могут написать текст, способный побороться в силе с «наивной литературой», с живыми, неизбежно вызывающими яркие эмоции текстами людей, проживших жизни в другом, неизвестном нам сегодня мире.

В книгу поместились несколько таких жизней. Каждой посвящена глава, каждая «жизнь» представляет одну из типичных биографий, возможных в советском обществе на разных стадиях его существования.

Глава «Память и боль» - обычная история выходца из крестьян, «Поэзия и правда» - воспоминания рядового профсоюзного деятеля, «Прежде и теперь, или любовь к Сталину» - мемуары «солдата партии», «Неудачник» - дневники «разоблаченного» и репрессированного, вторая половина книги – дневники и письма советских женщин (интересно, что главы называются «Те, кто за пределами игры» и «Жертва»). Последние главы – «Охота к игре» (анализ некоторых текстов представителей литературной элиты, удачно устроившихся в советской реальности), «Реконверсия» (история романа девушки из кругов советской «золотой молодежи» с сыном писателя и противником режима Алешей Паустовским). Интересно, что наиболее убедительно собственный анализ Н.Козловой выглядит именно в последних двух главах – «ненаивные», кое-где профессиональные и предназначенные для публикации тексты (воспоминания Екатерины Московской, героини главы «Реконверсия», были опубликованы в 1997 году в «Независимой газете») лучше поддаются «социологическому переписыванию» (с.439). В случаях же с записками крестьян, рабочих, да и тех же «победителей», партийных деятелей, написанных не для публикации здесь и сейчас – а потому искренних – следующий за ними «социологический» комментарий неожиданно и неприятно заставляет чуть ли не вздрагивать от резкой перемены стиля и языка.

Вот пример такого перехода: приводится рассказ о молодых годах Василия Ивановича Васильева, выходца из раскулаченной крестьянской семьи, о его «университетах», круге общения, мечтах на будущее. Козлова подытоживает: «Василий Иванович рос и мужал. Он спонтанно обретал категории мышления и восприятия. Те категории, которыми он владел, были социально одобряемыми, они совпадали с государственными классификациями» (с.90). Такое сочетание высоких слов, простых истин и коротких предложений сопровождает читателя на протяжении всего текста книги. Эта проблема – дисгармония между языком, исследовательскими претензиями и материалом – видимо, является результатом того, что Н.Козлова пыталась балансировать между двумя крайностями: быть интересной и широкому кругу читателей, и соблюсти критерии научности; в итоге сухой язык аналитических пассажей, как уже говорилось, прерывает живые биографии и истории, а автор, так и не определившаяся, для кого она пишет, загоняет себя в угол, не давая развернуться ни своему писательскому дару, ни аналитическим способностям в полной мере.

«Советские люди. Сцены из истории» можно сравнить с двумя «крайними» книгами, тоже основывающимися на «советском» материале, и в принципе, посвященным сходным проблемам, но совершенно по-другому решающим свои задачи. Это не новая уже, очень известная книга П.Вайля и А.Гениса «60-е. Мир советского человека» [2] (как публицистический, «народный» вариант текста, описание умонастроений и духа эпохи) и «Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности» О.Хархордина [3] (как пример глубокого анализа и сильного теоретизирования, интересную попытку применить теорию Фуко для анализа глубинных черт, внутренней логики советской/российской личности). Во всех трех книгах – интерес к советскому периоду, интерес к личности, но конечный результат выглядит по-разному. Признаться, одна из первых проблем, над которой задумываешься, прочитав «Советских людей» - это не то, что написано, а то – как. Интересно сопоставить «Советских людей» именно с «Обличать и лицемерить» - все-таки, книга Н.Козловой претендует на научность, хотя и пытается быть понятной и «широкому кругу». В таком сопоставлении явно становятся видны недоработки, недодуманность, а порой и просто увлечение описанием в ущерб анализу в «Советских людях». Возможно, сложности, с которыми сталкивается анализирующий «наивные» тексты исследователь, во многом именно характером материала и объясняются. Например, в «Обличать и лицемерить», который мы рассматриваем как пример глубокого абстрактного анализа, используются официальные, публичные тексты – партийные документы, пособия по работе над собой, инструкции по проведению «чисток», на основании которых удобнее теоретизировать. Когда же держишь в руках такой живой, пульсирующий материал, как дневники и письма, невозможно от него оторваться и засушить его в «научных» формулировках. В «Обличать и лицемерить» использован обширный материал советского периода, и автору книги удался прежде всего теоретический анализ – сами документы и материалы не играют столь значимой роли для всей книги, как у Н.Козловой. У нее же анализ практически теряется в подробностях и деталях быта – за что тоже можно сказать спасибо, потому что именно это и интересно.

С другой стороны, если уж книга претендует на научность, то полностью забывать о ней тоже нельзя. Стиль Н.Козловой, вроде бы простой и понятный, можно рассматривать и как плюс, но не всегда упрощение позволяет сохранить смысл и научную ценность анализа. Простой перевод с обыденного языка на язык социологических терминов мало что прибавляет к пониманию.

Что касается теоретической базы книги, то с ней наблюдается серьезная путаница. Первая глава, которую нам даже разрешают не читать - «Методологический контекст (раздел, который читать не обязательно)» - это, в общем, краткий курс истории социальных наук. Упомянуты практически все значимые для современной социологии имена - и Бурдье, и Гидденс, и де Серто, и Фуко, и Элиас, и Рикер, и антропологи, вроде Сепира, Уорфа, Радклифф-Брауна и т.п. Думаю, не прочитав этот раздел, не знающий социологических терминов читатель в дальнейшем с трудом разберется в аналитических высказываниях Н.Козловой, где она активно пользуется понятиями габитуса, идентичности, категоризации и т.д. Прочитавший же удивится, почему многое из приведенного в теоретической главе потом никак не будет использовано при анализе материала. Непонятно, к чему вся эта теоретическая каша – в аналитических комментариях к документам чаще других все равно появляется Бурдье, как признается Козлова, «любимый мною великий французский социальный аналитик» (с.20). Причем одна из странностей книги – использование термина габитус. Козлова обращается с ним, как с чем-то очень вещественным и конкретным, чуть ли не указывая на него – вот габитус, и вот еще габитус, а вот тут вот габитусы уничтожают строй… Габитусом, кажется, можно заколачивать гвозди – такой он «реальный». При этом в той главе, которую «читать не обязательно», никто не объясняет, как же понимается в тексте книги габитус, - то есть, самое часто используемое и важнейшее понятие не разъяснено, а потому приходится «по контексту» догадываться, что же имеется в виду. Возможно, в таком способе употребления есть какой-то скрытый смысл, но, на наш взгляд, хотя бы краткое пояснение не повредило бы. В целом, заявленный «методологический контекст» очень мало связан с основным текстом.

Одна из наиболее интересных и проработанных теоретических линий книги – это идея представить советское общество как всеобщую игру, со своими правилами, участниками, напряжениями, удачами и провалами. Авторы мемуаров и писем, положенных в основу книги, представлены как игроки, соблюдающие правила игры, либо по каким-то причинам перестающие это делать; или как персонажи, связанные с игрой, но находящиеся на обочине игрового поля и не включенные в игру полностью. Именно для того, чтобы эта игра могла состояться, игрокам и прививаются определенные стандарты мышления и способы категоризации (о чем в комментариях так часто пишет Козлова), «социокультурная идентичность», навязывающая игроку конкретные позиции в игре. Отношения власти, игры в сообщество, которые мы видим даже на крайнем севере у ненцев, все это игра в советское общество. «Пока соблюдаются правила, общество живет. Пока играли в партийное или комсомольское собрание, жило советское общество» (с.63).

Как же выглядит в общем и целом эта советская игра? Читая книгу, мы видим и те привычные и знакомые нам черты советскости, которые используются в ностальгической дискуссии сегодня, и некоторые новые характеристики «советской игры», которые открывает нам анализ повседневности, сделанный Н.Козловой. Советское как набор клише оживляется – благодаря подробностям быта, но и благодаря социологическому «углу зрения». Мы узнаем, что в советской игре были позиции аутсайдеров и инсайдеров, победителей и проигравших; были люди, конформные и неконформные - например, И.И.Белоносов, герой «Поэзии и правды» - «всегда пишет так как надо, политически и идеологически корректно» (с.116), в то время как «Неудачник» (С.Ф.Подлубный) видит слишком много и слишком все понимает, он много думает об устройстве страны (с.239). Есть и элита, которая удачно наживалась на режиме, имея все, о чем только могло мечтаться советскому человеку.

Невозможно, говоря о советском периоде, не сказать ничего и «культе личности» - что мы и видим: искренняя любовь «солдата партии» (с.164) В.И.Едовина к Сталину, его работа на крайнем севере среди ненцев в тяжелых условиях: кстати, мотив, до боли напоминающий советские фильмы, вроде «Начальника Чукотки» - герой главы был отправлен к ненцам, читать лекции и вести «общий надзор за бригадами оленеводов» (с.162). И снова встречаем здесь довольно

корявый комментарий: «И то и другое воспроизводило отношения власти и устанавливало всеобщую общественную связь, то есть объединяло людей в советское общество» (там же). Мы видим в предложенных нам историях и нежелание отличаться, слиться с коллективом, и тягу к «культурности» и самообразованию, сквозящую в записях послереволюционных лет («чтение Маркса с карандашом», массовый исход людей «из низов», из деревень в города и их желание поскорее просветиться и завести «культурную» жизнь).

В этой игре позиций может удивить то, что «обочину» и «отклоняющиеся случаи» представляют женские истории. Мужчины – они в контексте, они поддерживают игру, действуют и стремятся к чему-то в рамках системы. Женщины же «находятся» где-то рядом. Потрясающие тексты полуграмотной Е.Г.Киселевой – фактически песня о несчастной женской доле, страданиях от недобрых мужей, борьбе с алкоголизмом, письмах Терешковой с просьбами заступиться – анализируются особенно туго; если бы не письмо к Терешковой, можно было бы ошибиться с отнесением этих текстов к какому-то историческому периоду – они вне времени. Поразительно и то, что такие документы и вовсе существуют, ведь «письмо – практика культурных» (с.291).

Самые трогательные абзацы посвящены описаниям советской повседневности – рассказам о простых развлечениях, походах на ВДНХ и в кино, о дорогих сердцу советского человека вещах, которые трудно, но так приятно раздобыть; семейные бюджеты, покупки кооперативных квартир, дети-двойняшки, названные Рево и Люция… а кто еще мог укорять себя за «идиотские и неполитические настроения», как не советский человек? (с.195) – вся эта «плоть» советской эпохи, знакомая и неизвестная – читается запоем.

Несомненно, у книги есть определенные недостатки. Но их можно пережить. На них можно не обратить внимания. Во-первых, потому что сам материал не может оставить равнодушным – даже если бы такую книгу взялся бы писать кто-то менее талантливый, чем Н.Козлова, во-вторых, пото- му что подкупает небезучастность автора, в-третьих, потому что все-таки «случаи», люди подобраны таким образом, что их биографии отражают разные стороны и периоды существования советского общества.

С подбором случаев можно, однако, придраться к тому, что для раннего периода – с 20х гг. до Брежнева, избраны биографии людей одного пола и примерно попадающих в сходные ситуации (хотя, конечно, Великая Отечественная война коснулась всех), а вот период застоя представляют документы другого статуса и характера (принадлежащие перу женщин уже не мемуары, а письма), жизнь элиты и вовсе представлена только на основании «публичных» документов. Но здесь нужно упомянуть о том, что от всех прочих публикаций о «простых советских людях» книгу отличает обращение в одной из глав («Реконверсия») к опыту советской «золотой молодежи», который пока вообще никем не был проанализирован и являлся в известной мере скрытой и табуированной темой в «интеллигентском» дискурсе.

Когда, прочитав, закрываешь книгу, остается ощущение незавершенности. Так оно и есть: проект Н.Козловой «Русский человек в ХХ веке» остался незаконченным, эта книга – только его часть. Несомненно, и в одиночку «Советские люди. Сцены из истории» – большой успех, но по прочтении хочется продолжить. Чешутся руки «довести до ума», копнуть поглубже – и это тоже успех автора. Пробудить интерес к теме и материалу, предложить оригинальный взгляд, запустить механизм – нужно суметь, и это, несомненно, удалось Н.Козловой.