Обзор позднекайнозойских остатков ящериц Восточно-Европейской равнины

Автор: Ратников В.Ю.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены собственные данные о находках ящериц в плиоцен-голоценовых отложениях Восточно-Европейской равнины. Даются пояснения о номенклатурных особенностях определения ископаемого материала. Приводятся сведения о стратиграфическом и географическом положении местонахождений ящериц.

Ящерицы (lacertilia), плиоцен-голоцен, восточно-европейская равнина

Короткий адрес: https://sciup.org/148313168

IDR: 148313168

Текст краткого сообщения Обзор позднекайнозойских остатков ящериц Восточно-Европейской равнины

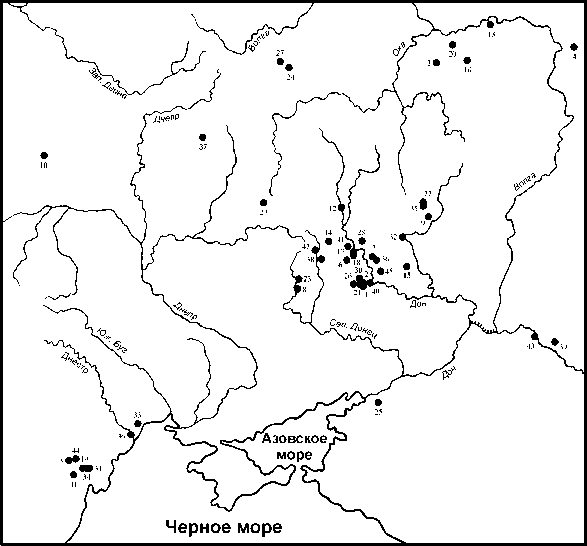

Остатки ящериц в позднекайнозойских отложениях ВосточноЕвропейской равнины не так уж редки: мною они встречены в 52 местонахождениях (рисунок). Под словом «местонахождение» имеется в виду конкретный слой из какого-то геологического разреза, включающий ископаемые остатки. В одном разрезе могут встретиться несколько содержащих остатки слоев, или разрезы находятся близко друг к другу, и тогда они получают одно название с цифрой, которая их различает (Вольная Вершина - 1, - 2, - 3). Поэтому на карте количество пунктов находок меньше – всего 46.

Видовую идентификацию остатков удается осуществить далеко не всегда. Это зависит от ряда причин. Во-первых, от того, какой скелетный элемент встречен. Дело в том, что в скелете ящериц, как и других позвоночных, определимыми до вида являются лишь некоторые кости, тогда как другие обладают значительно меньшей изменчивостью и одинаковы у всех представителей рода, семейства и даже отряда. Во-вторых, ископаемые кости редко сохраняются целиком: обычно они в той или иной степени повреждены, у них отсутствуют какие-то элементы, важные для диагностики, а это снижает возможности идентификации костей. Ну и, в-третьих, бывает, что у палеонтолога не хватает современного сравнительного материала для уверенного определения, или он вовсе отсутствует. Поэтому в палеонтологических определениях широко используется так называемая открытая номенклатура. Я приведу примеры наиболее часто употребляемых обозначений.

Lacerta agilis – определение кости, уверенно определенной до вида.

Lacerta cf. agilis – кость повреждена, но сохранившиеся элементы указывают на принадлежность её к указанному виду. Употребление вставки «cf.» (сокращение от слова «conformis» – похожий) выражает сомнения, вызванные лишь неполной сохранностью кости.

Рис. Местонахождения ящериц на ВосточноЕвропейской равнине: 1 – Анцелович, 2 – Артемово, 3 – Березовка, 4 – Большие Тиганы, 5 – Валены, 6 – Верхний Ольшан, 7 – Владимировка, 8 – Волчанск, 9 – Вольная Вершина, 10 – Воронча, 11 – Долинское, 12 – Донская Негачевка, 13 – Еласы, 14 – Змеевка, 15 – Ильинка, 16 – Кашпир, 17 – Козий Овраг, 18 – Коро-тояк, 19 – Котловина, 20 – Красная Лука, 21 – Кро-лятник, 22 – Кузнецовка, 23 – Купино, 24 – Лапшин-ка, 25 – Ливенцовка, 26 – Лиман, 27 – Лучинское, 28 – Мастюженка, 29 – Михайловка, 30 – Морозовка, 31 – Нагорное, 32 – Новотроицкое, 33 – Одесские катакомбы (пещеры Дальняя и Западная), 34 – Озерное, 35 - Перевоз, 36 – Подгоры, 37 – Рославль, 38 – Рудный, 39 – Средняя Ахтуба, 40 – Старая Калитва, 41 – Урыв, 42 – Холки, 43 – Черный Яр – Нижнее Займище, 44 – Чишмикиой, 45 – Шкурлат, 46 – Эльтиген

Lacerta aff. agilis . Употребление вставки «aff.» (сокращение от слова affinis – родственный) указывает на наличие каких-то морфологических отличий, но на данный момент не ясно, являются ли они вариантом изменчивости указанного вида, или это другой вид.

Различия в написании открытой номенклатуры видового ранга обусловливают различия в интерпретации материала. Определения со вставкой «cf.» полностью отождествляются с указанным видом, и при обобщениях они рассматриваются вместе. Например, при указании количества остатков вида в местонахождениях, а также при оценке географического или стратиграфического распространения вида учитываются как уверенно идентифицированные, так и определенные через «cf.». Определения же со вставкой «aff.» с указан- ным видом не отождествляются и рассматриваются отдельно.

Lacerta sp. – кость определена только до рода (sp. – сокращение от species – вид).

Lacertidae indet. = Lacertidae gen. indet. – кость определена до семейства (indet. – сокращение от indeterminata – неопределимый, gen. – genus – род).

Систематический состав ящериц в течение позднего кайнозоя был не богат: количество определенных видов не более 10.

Два туловищных и два хвостовых позвонка варана были обнаружены в плиоценовых отложениях местонахождения Котловина на Украине (Ратников, 2002).

Семь позвонков Pseudopus apodus обнаружены в двух плиоценовых местонахождениях: опять же Котловина на Украине и Валены в Молдове (Ратников, 2002). Остатки другой безногой ящерицы – веретеницы – довольно

Таблица

Стратиграфическое положение местонахождений веретениц и настоящих ящериц на Восточно-Европейской равнине

Остатки настоящих ящериц встречаются наиболее часто и считаются весьма трудными для идентификации. Обломки их челюстей не имеют характерных видовых особенностей. Поэтому прежние исследователи отождествляли ископаемые остатки настоящих ящериц с видом Lacerta agilis , руководствуясь сходством их размеров. По нашему мнению, такой подход справедлив, но частично. На территории Восточно-Европейской равнины ныне обитает три рода из семейства Lacertidae: Eremias, Lacerta и Zootoca . Представители первого рода имеют отличия в строении челюстей от двух других, и если удается доказать, что ископаемый фрагмент челюсти не принадлежит роду Eremias , то сопоставление размеров ископаемых образцов с современными пока что имеет смысл: на Русской равнине сейчас обитает три вида двух оставшихся родов ( L. agilis , L. viridis и Z. vivipara ), различающиеся друг от друга максимальными размерами в 1,5–2 раза. Вероятно, такая методика будет приемлема до тех пор, пока в данном регионе не будут найдены достоверные остатки иного вида со сходными размерами.

Другими элементами скелета ящериц, часто встречаемыми в позднекайнозойских осадках, являются позвонки. Они сильно изменяют пропорции в пределах позвоночного столба от шейных к хвостовым. Однако в них есть элементы, по совокупности которых можно диагностировать виды. Это – форма вентральной поверхности centrum, высота неврапофиза, степень оття-нутости назад и вверх центральной части невральной дуги и форма ее переднего края, размеры кондилярной головки. К сожалению, не удалось обнаружить надежные признаки, по которым можно было бы различить роды настоящих ящериц. Поэтому, идентифицируя ископаемые позвонки, приходится сравнивать их с соответствующими позвонками особей всех видов, имеющимися в коллекции.

Остатки, определенные как Lacerta agilis или Lacerta cf. agilis , встречены в 18 местонахождениях (Ратников, 2002, Ратников, Крохмаль, 2003, Ratnikov, 2002) (см. таблицу).

Один позвонок, происходящий из плиоценовых отложений Западной пещеры в Одесских катакомбах, определен как Lacerta aff. agilis . Его морфология близка крупным позвонкам Lacerta agilis , от которых он отличается менее направленным вверх медиальным отростком (Ратников, 2002).

Остатки Lacerta cf. viridis происходят из четырех местонахождений (Ратников, 2002). Три из них плиоценового возраста, и одно – поздненеоплей-стоценовое. Обломки их челюстей заметно крупнее челюстей L. agilis . Крестцовый позвонок, кроме крупных размеров, отличается от позвонков прыткой ящерицы менее сжатым посередине телом.

Стратиграфическое распространение местонахождений не определенных до вида ящериц рода Lacerta несколько шире распространения находок прыткой и зеленой ящериц (см. таблицу): здесь добавляется еще один интервал существования этого рода – лихвинский (Ратников, 2002; Ratnikov, 2005).

Остатки рода Eremias довольно редки. Сейчас известно три местонахождения представителей этого рода, два из которых расположены за пределами его нынешнего ареала. Позвонок E. arguta найден в местонахождении Еласы республики Марий Эл в отложениях микулинского горизонта верхнего неоплейстоцена (Ратников, 2002). В мучкапских (нижненеоплейстоценовых) отложениях местонахождения Вольная Вершина-1 Тамбовской области найден позвонок Eremias aff. arguta (Ратников, 2002; Ratnikov, 2002). Третий позвонок определен только до рода и происходит из средненеоплейстоценовых отложений Одесской области (Ратников, Крохмаль, 2003).

Находки настоящих ящериц, определенные до семейства, т.е. Lacertidae indet., добавляют к схеме стратиграфического распространения их остатков еще один интервал – зону MN 15 (Ратников, 2002) (см. таблицу). Таким образом, можно заключить, что настоящие ящерицы обитали на территории Восточно-Европейской равнины, начиная с плиоцена, практически в течение всего позднего кайнозоя. Находок пока нет лишь в трех холодных интервалах нижнего неоплейстоцена и в верхней половине эоплейстоцена.

Ну и, наконец, в Западной пещере в Одесских катакомбах в плиоценовых отложениях найден фрагмент верхнечелюстной кости, по размерам сходный с нашими ящерицами. Однако зубы на нем конические с закругленными вершинами. Его точное отнесение к какому-либо семейству в настоящее время невозможно (Ратников, 2002).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 07-0400694).

Список литературы Обзор позднекайнозойских остатков ящериц Восточно-Европейской равнины

- Ратников В.Ю. Позднекайнозойские земноводные и чешуйчатые пресмыкающиеся Восточно-Европейской равнины // Труды научно-исследовательского института геологии Воронежского государственного университета. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2002. Вып. 10. 138 с.

- Ратников В.Ю., Крохмаль А.И. Средненеоплейстоценовая герпетофауна местонахождения Озерное-1 // Геол. журн. 2003. № 3. С. 127-131.

- Ратников В.Ю., Крохмаль А. И. Среднеплейстоценовые мелкие наземные позвоночные разрезов Нагорное-1 и Нагорное-2 // Геол. журн. 2005. № 4. С. 97-105.

- Ratnikov V.Yu. Muchkapian (Early Neopleistocene) Amphibians and Reptiles of the East-European plain // Russian journal of herpetology. 2002. V. 9, № 3. P. 229-236.

- Ratnikov V.Yu. Likhvinian (Middle Neopleistocene) amphibians and reptiles of the East-European Plain // Russian Journal of Herpetology. 2005. V. 12, № 1. P. 7-12.