Обзор систем навигации для людей с ограниченной или полной потерей зрения

Автор: Чернягин Денис Викторович, Ганюшкин Николай Александрович

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Забота о гражданах с ограниченными возможностями является одной из важнейших задач государства. Современные информационные технологии могут значительно улучшить быт многих людей с ограниченными возможностями. Более того, жизнь любого человека в современном обществе должна быть основана на некой информационно-технической платформе «Умный город», позволяющей повысить культурный, творческий и научный потенциал общества. В данной статье авторами сделан обзор современных технических решений и на их основе разработана концепция системы навигации для людей с частичной или полной потерей зрения.

Слепой, "умный город", навигация

Короткий адрес: https://sciup.org/14123230

IDR: 14123230

Текст научной статьи Обзор систем навигации для людей с ограниченной или полной потерей зрения

Термином «Умный город» сегодня можно удивить немногих. Этот термин постоянно употребляется инженерами, звучит в диалогах политиков и, конечно же, печатается в различной литературе. Существует множество трактовок определения того, что можно назвать «Умным городом». Сам термин начал появляться в научной литературе в конце 90-ых годов прошлого века. Но в отличие от устоявшегося термина «Умный дом» (на англ. «Smart house») он так и не обрёл своего утверждённого общественностью наименования и определения. Можно сказать, что «Умный город» – это концепция комфортной городской среды, которая состоит из активных элементов с обратной связью, взаимодействующих с жителями города и направленных на повышения уровня безопасности, улучшения экологической обстановки в городе, предоставление необходимой и своевременной информации жителям города, повышения энергоэффективности и других аспектов прямо или косвенно влияющих на повышение комфорта и уровня жизни в городе. Во многих европейских городах уже сегодня можно заметить процесс информатизации городской инфраструктуры. Например, в Вене каждая автобусная остановка снабжена информационным терминалом, на котором высвечивается информация о маршрутах и расписании ближайших автобусов, а сами автобусы предоставляют бесплатный доступ в интернет пассажирам. В Москве появилась сеть «интеллектуальных парковок», позволяющая через информационный портал не только увидеть автомобильные заторы и загруженность автомобильных магистралей, но и узнать количество свободных мест на ближайшей парковке и даже зарезервировать одно из них.

Начавшийся процесс тотальной информатизации с каждым годом всё глубже проникает в разные области человеческой деятельности, постоянно повышая запросы пользователей информационных и других систем. Казалось бы, ещё в недавнем прошлом порталы, на которых можно посмотреть расписание транспорта, узнать афишу в кинотеатрах, или, например, получить информацию о популярных туристических маршрутах были в диковинку, а сегодня это обыденность. Поэтому современная концепция «Умный город» должна с лёгкостью интегрировать в себя современные и новые технологии.

-

- К основным технологическим драйверам развития системы «Умный город» можно отнести:

-

- развитие сетей передачи данных (увеличение скоростей и доступности);

-

- использование жителями мобильных устройств и, в том числе, смартфонов;

-

- развитие технологий геопозиционирования (GPS, Глонасс);

-

- установка камер видеонаблюдения и развитие технологии распознавания образов;

-

- развитие технологий M2M (machine-to-machine) и сенсорных сетей (в том числе технология ZigBee);

-

- развитие технологии радиочастотной идентификации (RFID) и NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия);

-

- появление технологии «дополненной реальности».

Внедряя технологии, ориентируясь на большую часть населения и на рыночные реалии, большинство проектов направлено на среднестатистического человека. Однако в реализации концепции «Умного города» так же нуждаются люди с ограниченными возможностями. В некоторых странах уже сейчас люди с инвалидностью описываются не как люди с ограниченными возможностями, а как люди с дополнительными потребностями. Эти дополнительные потребности могут быть реализованы, в частности, с помощью механизмов «Умного города». Именно для них это жизненно необходимо, и серьёзно поможет в социальной адаптации и качественно изменит уровень жизни. Таким образом, возникает вопрос как интегрировать потребности людей, технологии и окружающую среду в интерактивную информационную и телекоммуникационную систему, в которой физическая и виртуальная среды становятся целостной интеллектуальной инфраструктурой, позволяющей соответствовать эмоциональным и материальным потребностям всех слоёв населения в доступной и удобной форме?

Обзор технологий

Дать ответ на поставленный вопрос стремятся учёные и инженеры различных стран, постоянно экспериментируя с новыми технологиями и внедряя их в человеческую жизнь. Из всех органов чувств одно из самых важных – зрение. При ориентации в пространстве, более 90% информации мы получаем именно с помощью зрения. Люди, лишённые способности видеть, а так же частично лишённые, фактически не способны ориентироваться и вести нормальный образ жизни. Решение данной задачи с помощью «Умного города» является крайне важной и актуальной задачей. Группа исследователей из университета Орхус в Дании разработала систему навигации и распознавания объектов, состоящей из вэб-камер, меток с двумерным штрих-кодом (qr-код) и устройства для чтения по методу Брайля. Принцип работы этой системы заключается в следующем. На различных объектах (тротуарах, дверях зданий, автобусах, магазинах и т.д.) располагаются метки с двумерным штрихкодом с информацией об объектах, которые считываются с помощью вэб-камер, одна из которых установлена на трости для слепых, а другая вмонтирована в головной убор пешехода. Пешеход, двигаясь вдоль улицы, принимает информацию о его местонахождении или об окружающих объектах, которая поступает на устройство чтения для слепых. Важным преимуществом разработанной системы является то, что слепой пешеход не задействует необходимое для его ориентации в пространстве чувство слуха. Однако такая система ориентира обладает и рядом существенных недостатков: распознавание объектов ограничено небольшой дистанцией до 3-х метров, изменение угла обзора приводит к уменьшению дистанции распознавания, а считывание штрих-кода значительно зависит от погодных условий особенно в зимнее время, когда снег может скрывать метки со штрих-кодом на тротуаре [1]. Кроме того, всего 3% людей с полной потерей зрения знают шрифт Брайля [2].

Любопытный проект на основе RFID-технологий предложила группа корейских ученных, позволяющий слепым людям во время еды обходиться без помощи «наставника». В этом проекте предполагается идентифицировать радиочастотными метками столовые приборы и тарелки с едой, а считыватель RFID-меток вмонтировать в перчатку. Таким образом, человек с потерей зрения знает какой инструмент у него в руке и какое блюдо он собирается употребить [3].

Интересные проекты навигации для людей с потерей зрения на основе радиочастотных меток были разработаны в университете штата Флориды [4] и римском университете Ла Сапиенца [5]. В этих проектах исследователи установили радиочастотные метки в пешеходные дорожки с интервалом 30 см. Такая частая установка меток обеспечила большую вероятность срабатывания RFID-сканера. RFID-сканер в первом случае был вмонтирован в обувь, а во втором в трость для слепых, связанный посредством Bluetooth-интерфейса с карманным персональным компьютером (PDA) и установленной на нем базой данных. Таким образом, движение пешехода сопровождалось звуковым оповещением о его местонахождении. Необходимо отметить, что при большом выпадении осадков в зимнее время, рассмотренные системы работать не смогут в связи с небольшим радиусом действия RFID-сканера (до 4-5 см).

Стоит отметить, что радиочастотные метки, в большей степени, нашли своё применение в проектах, помогающих передвигаться слепым людям внутри зданий и помещений [6, 7, 8].

Австралийский коллектив исследователей предложил систему ориентирования для людей с полной потерей зрения с использованием системы глобального позиционирования (GPS), разработанной на основе клиент-серверной технологии. Система ориентирования посредством микрофона принимает запрос пользователя о потенциальном месте назначения. В процессе движения пешехода система принимает координаты его местонахождения через GPS-приёмник и передаёт координаты через беспроводную сеть (WiFi) на сервер с геоинформационной системой (Google Maps) для обработки полученных координат. Геоинформационная система, обработав координаты, возвращает ответ пешеходу в виде названия улицы или окружающих достопримечательностей. Затем эта система, используя синтезатор речи, воспроизводит название этой улицы или её окружения [4]. К сожалению, разработанная система обладает двумя существенными недостатками: у этой системы достаточно большая погрешность измерения координат (до 10 метров); использование Wi-Fi-технологии в качестве среды передачи данных между клиентом и сервером ограничивает зону покрытия. Подобный проект также был предложен двумя исследователями из Финляндии. Однако в нем в качестве среды передачи данных использовался GSM канал, а геоинформационная система была интегрирована в информационный сервер, который может обеспечивать пешехода дополнительной информацией, например, расписанием автобусов, номером маршрута и т.д. [8].

В результате многих исследовательских проектов на рынок вышли готовые системы навигации для людей с полной потерей зрения в частности Tormes, Trekker Breeze handheld talking GPS и BrailleNote GPS. Система Tormes была разработана европейским космическим агентством в 2004 году. Эта система для уменьшения погрешности позиционирования задействует европейскую геостационарную службу навигационного покрытия (EGNOS), что позволяет увеличить точность позиционирования до двух метров [8]. Однако служба EGNOS тоже небезупречна, поскольку сигнал передаётся через геостационарные спутники, а его иногда блокируют здания – это называется эффектом каньона. К тому же система EGNOS не имеет наземных станций в России, что означает невозмож- ность применения этой системы в России. Trekker Breeze handheld talking GPS – в этой системе в качестве позиционирования пешехода используется система глобального позиционирования (GPS), реализовано голосовое меню, объекты на карте воспроизводятся с помощью синтезатора речи, стоимость устройства составляет 699 долларов [9]. К сожалению, в этой системы не предусмотрено голосовое меню на русском языке, а также нет в наличие карты России. BrailleNote GPS - как и предыдущее устройство для позиционирования пешехода, задействует GPS, но, в отличие от него, в качестве интерфейса взаимодействия с человеком в нём используется дисплей Брайля [10]. Стоимость устройства с программным обеспечением – 1196 долларов. Недостатки системы BrailleNote GPS идентичны с Trekker Breeze handheld talking GPS.

Наконец, для обладателей iPhone 4S группой дизайнеров было разработано Bluetooth-устройство (интерактивный интерфейс Брайля). Этот проект получил название Blind Maps. Он основан на преобразовании данных, полученных с помощью навигационной системы, в код Брайля [14]. Принцип работы этого устройства можно описать следующим образом. Пешеход называет место назначения и следует по проложенному маршруту. Одновременно с этим система оповещает пешехода о поворотах, перекрёстках дорог с помощью интерактивного интерфейса Брайля, который состоит из матрицы размером 13x15 небольших отверстий. Из этих отверстий по ходу движения пешехода поднимаются и опускаются небольшие штырьки, вовремя информируя пешехода о смене направления движения. Таким образом, эта система напоминает змейку, которая уменьшается по мере движения пешехода вдоль маршрута и поворачивает под прямым углом при изменении направления движения пешехода. Однако применение этой системы в России затруднительно в связи отсутствием поддержки русского языка в системе распознавания речи в iphone.

Обзор технических решений и устройств для навигации людей с полной потерей зрения выявил ряд существенных недостатков, из которых можно выделить следующие:

-

- высокая цена устройств,

-

- отсутствие поддержки в России,

-

- отсутствие карт на русском языке,

-

- в некоторых случаях невозможность применения технологий из-за погодных условий,

-

- невысокая точность позиционирования.

Учитывая описанное выше, можно привести технические требования, которые должны быть соблюдены при разработке системы навигации для людей с ограниченными возможностями в России:

-

1. Местонахождение пользователя системы должно быть определено с точностью до 1 метра.

-

2. Система должна сопровождать пользователя звуковым оповещением о его месте нахождения (название улицы, дом, достопримечательности и т.д.).

-

3. Система должна идентифицировать автобусные остановки, места отдыха и другие важные объекты, которые не всегда указаны на картах геоинформационных систем.

-

4. Сообщать о номере маршрута приближающегося автобуса, когда пользователь находится на остановке.

-

5. Информировать о наличие пешеходного перехода.

-

6. Быть достаточно компактной и недорогой.

-

7. Система должна обеспечивать пользователя актуальной информацией.

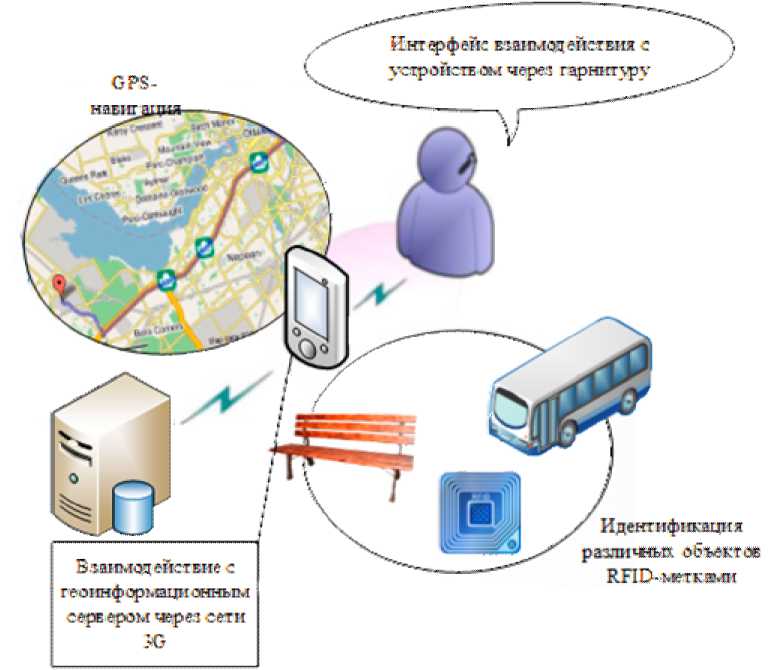

Таким образом, указанные требования должны укладываться в концепцию создаваемого устройства, а подобранные технические решения должны быть надёжными, поскольку связаны с риском для жизни и недорогими. В частности, точность позиционирования до одного метра может обеспечить GPS модуль NEO-6P, производимый компанией ublox [15]. Идентификацию же различных объектов, таких как автобусные остановки, скамейки, автобусы и пешеходные переходы можно обеспечить посредством пассивных радиочастотных меток. Наиболее подходящими являются метки работающие в диапазоне UHF, обеспечивающие дальность считывания от 3 до 7 метров при небольших размерах антенны. В нашем случае размер антенны играет важную роль, поскольку устройство должно обладать небольшими размерами. Схематично принцип работы устройства изображён на следующей диаграмме.

Рис. 1. Схема работы навигатора для людей с полной потерей зрения

Рассмотрим типичные сценарии такой системы:

-

- передвижение на общественном транспорте или на такси без посторонней помощи;

-

- самостоятельно осуществлять поиск необходимого маршрута и передвигаться по улицам города, пересекая проезжие части;

-

- возможность осуществлять покупки в общественных магазинах.

Этот небольшой список сценариев может значительно упростить жизнь людям с полной потерей зрения и их родственникам. Рассмотрим более подробно каждый из сценариев.

-

1. Передвижение на такси.

-

2. Передвижение на общественном транспорте.

-

3. Поиск необходимого маршрута и передвижение по улицам города, с пересечением проезжей части.

Этот сценарий наиболее прост в технической реализации, поскольку его выполнение полностью обеспечивается уже на 80% существующими внедренными технологиями. В случае, если человек с полной потерей зрения находится в незнакомом для него месте, то вызов такси может сопровождаться передачей GPS-координат на пульт диспетчера, который направит водителя в требуемое место. Дозвон в диспетчерскую службу такси человек осуществляет с помощью смартфона, в котором установлена необходимая программа, обеспечивающая голосовое воспроизведение контактов из списка контактов телефона и пересылку координат GPS вызываемому абоненту.

Для осуществления этого сценария, человека необходимо снабдить специальным устройством, которое в звуковом формате воспроизводило бы номера маршрутов проезжающих автобусов. Одновременно с этим, это устройство производило бы идентификацию автобуса по расположенным в нем радиочастотным меткам. Посадку в автобус человек осуществляет с помощью посторонних лиц или с помощь тех же меток, расположенных по обе стороны дверного проёма автобуса. Эти метки играют роль своеобразных направляющих. Действие пассажира в этом случае видится следующем образом. Пассажир двигается вдоль автобуса до тех пор пока в наушниках не раздастся определённый сигнал, характеризующий начало дверного проёма. Габариты автобуса также имеют радиочастотные метки для определения правильного направления движения пассажира вдоль этого автобуса. Радиус действие этих меток различен, например, идентификация автобуса должно осуществляется в диапазоне от 3 до 6 метров, а идентификация габаритов автобуса и дверных проёмов автобуса от 0,1 до 1 метра. Таким образом, это позволит пассажиру, передвигающемуся вдоль автобуса, более точно определять место посадки.

В этом сценарии, как и в предыдущем, у пешехода располагается считыватель радиочастотных меток. Передвижение по улицам города осуществляется по заранее продуманным маршрутам вдоль которых расположены эти метки. Расположение же пешехода в городе обеспечивается на основе идентификационного кода радиочастотной метки, которому присвоен некий городской объект или название улицы. Таким образом, передвижение пешехода вдоль улицы сопровождается звуковым оповещением. Поиск пешеходного перехода обеспечивается таким же образом. Пешеход прослушивает считыватель, который сообщает ему о наличие светофора на расстоянии не более двух метров, ждёт соответствующего звукового сигнала светофора и пресекает проезжую часть. Наиболее трудной задачей в этом списке сценариев является задача поиска необходимого маршрута. Эта задача имеет практическую реализацию, в том случае, когда система навигации снабжена множеством радиочастотных меток, что позволяет пешеходам выбирать альтернативные маршруты. Выбор же самого маршрута пешеход осуществляет с помощью устройства, в котором в виде звукового меню расположены целевые объекты (магазины, парки отдыха и д.р.). Далее пешеход осуществляет выбор маршрута в зависимости от целевого объекта из звукового меню. Дальнейшая навигация по выбранному маршруту производится посредством считывания всех радиочастотных меток с выбором только тех меток, которые расположены вдоль выбранного маршрута. Это позволит пешеходу следовать к намеченному месту. Такое устройство может быть реализовано с возможностью подключения к сети Интернет.

Важно заметить, что эти сценарии не учитывают чрезвычайные ситуаций, которые могут возникнуть у пешехода в процессе его движения. Большую часть этих непредсказуемых ситуации можно решить внедрив в систему навигации элемент обратной связи. В качестве обратной связи можно предусмотреть тревожную кнопку на устройстве пешехода. Однако такое усовершенствование приведёт к созданию дополнительного управляющего объекта с операторами контакт-центра и т.д.

Заключение

В данной работе рассмотрена концепция создания системы навигации для людей с полной потерей зрения как неотъемлемая часть системы «Умный город». Сделан обзор и анализ современной литературы по этому направлению. Однако разработка этой системы невозможна без требований конечных пользователей, т.е. людей с полной потерей зрения. В связи с чем необходимо провести следующую работу:

-

1. Совместно с сообществом людей, лишённых и частично лишённых зрения сформировать список необходимых требований к системе в целом. Провести расстановку приоритетов этих требований в соответствии с методом анализа иерархий.

-

2. Сформировать архитектуру системы, включая информационную систему, мобильное устройство, организационную структуру и прочее.

-

3. Провести анализ точности позиционирования и безопасности системы для людей с ограниченными возможностями.

-

4. Оценить диапазон срабатывания радиочастотных меток и получить статистически значимую оценку среднего значения диапазона считывания радиочастотных меток.

-

5. Разработать алгоритм поиска и оптимизации маршрута с учётом пешеходных переходов, снабжённых системами голосового оповещения.

-

6. Разработать прототип устройства в соответствии с полученными результатами.

Список литературы Обзор систем навигации для людей с ограниченной или полной потерей зрения

- R. Gude, M. Østerby, S. Soltveit. Blind Navigation and Object Recognition. [Электронный ресурс]. URL: http://www.daimi.au.dk/~mdz/BlindNavigation_and_ObjectRecognition.pdf (дата обращения: 18.Апрель.2013).

- Bruce, I., McKennell, A. Walker, E. Blind and partially sighted adults in Britain: the RNIB survey. London: HMSO, 1991.

- Changwon Lee, Minchul Kim, Jinwoo Park, Jeonghoon Oh, Kihwan Eom. Design and Implementation of The wireless RFID Glove for life applications // International Journal of Grid and Distributed Computting. September 2010. - Vol. III. - № 3. - Pp. 41-52.

- Scooter Willis, Sumi Helal. RFID Information Grid and Wearable Computing Solution to the Problem of Wayfinding for the Blind User in a Campus Environment. [Электронный ресурс]. URL: http://www.icta.ufl.edu/projects/publications/willis-RFID-ISWC%20v2.pdf (дата обращения: 23.04.2013).

- Carlo Maria Medaglia, Ugo Biader Ceipidor, Edoardo D'Atr, Fabiano Ferrazza, Alexandru Serbanati, Graziano Azzalin, Francesco Rizz, Marco Sironi. // Institutional Open Access Research Archive. 2007. [Электронный ресурс]. URL: http://eprints.luiss.it/364/1/D'Atri_2007_04_OPEN.pdf (дата обращения: 24.04.2013).