Обзор: биодеградируемые упаковочные пленочные материалы

Автор: Александрова Л.В., Успенская М.В., Ишевский А.Л.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Химическая технология

Статья в выпуске: 2 (96) т.85, 2023 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время биопластики, представляющие собой пластмассы на биологической основе (биодеградируемые/небиодеградируемые), составляют около 1% от примерно 390 миллионов тонн пластика, производимого ежегодно. Однако по мере роста спроса и появления более сложных материалов, продуктов рынок биопластика уже растет очень динамично. Технологии получения биодеградируемых гибких полимерных упаковочных материалов стремительно развиваются в США, Европе. В России разработка технологий по созданию такого рода упаковочных материалов находится в стадии становления. Биодеградируемые упаковочные материалы производятся промышленными предприятиями из изначально биодеградируемых крахмала, полимолочной кислоты, целлюлозы. Также существуют биокомпозитные материалы, создаваемые путем смешения полимера с наполнителем, вводимым для улучшения физико-механических свойств и удешевления конечного продукта. Получение биодеградируемых полимерных материалов биотехнологическим путем является не выгодным дорогостоящим процессом. Традиционные синтетические пластики, получаемые из продуктов переработки нефти, даже с добавлением специальных добавок/присадок (в том числе с использованием оксобиоразлагаемых добавок) нуждаются в дополнительных условиях компостирования. В данной статье проведен анализ рынка упаковочной биодеградируемой продукции и рассмотрены основные пути получения биодеградируемых полимерных гибких упаковочных материалов на основе полимеров, получаемых непосредственно из природного материала. Большое количество исследований посвящено химической модификации таких полимеров, что позволяет получить гибкие упаковочные материалы с улучшенными физико-механическими характеристиками по сравнению с исходными и не уступающими традиционным синтетическим пластикам.

Полимер, биопластик, крахмал, целлюлоза, хитозан, желатин, биодеградируемость

Короткий адрес: https://sciup.org/140303210

IDR: 140303210 | УДК: 664.8.035.76 | DOI: 10.20914/2310-1202-2023-2-216-225

Текст обзорной статьи Обзор: биодеградируемые упаковочные пленочные материалы

Проблема переработки пластиковых отходов широко обсуждается на протяжении последних лет. Применение биодеградируемых упаковок, выполняемых с использованием возобновляемого сырья, выступает как альтернатива использованию упаковочных материалов

из синтетических и искусственных полимеров. Конечная упаковка для пищевых продуктов также должна обладать рядом свойств: защищать продукты от попадания на них влаги; пролонгировать срок хранения исходной продукции; при этом обладать бактерицидными свойствами.

Термин биопластик (биополимер) обозначает, что данный пластик создан на биологической For citation

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License основе (при этом он может быть небиодеградируемым), либо поддается биологическому разложению, или обладает обоими свойствами [1].

В отличие от обычного пластика биодеградируемые биопластики разлагаются в окружающей среде под действием микроорганизмов и физических факторов (УФ-излучение, температура, кислород) на углекислый газ, воду, биомассу и неорганические соединения.

Основными факторами, определяющими стойкость биопластика к разложению, являются молекулярная масса и надмолекулярная структура. При биодеструкции синтетических полимеров происходит возникновение низкомолекулярных биоассимилируемых фрагментов, имеющих на концах цепи гидроксильные, карбонильные группы. Также компактное расположение кристаллических фрагментов полимеров ограничивает их набухание в воде и препятствует попаданию ферментов в матрицу полимера.

В плане получения биодеградируемой упаковки существует несколько подходов: создание полимеров из природных материалов (крахмала, полимолочной кислоты, целлюлозы и т. д.); использование традиционных полимеров с биоразлагающими добавками.

Цель работы – анализ основных тенденций получения биодеградируемых полимерных упаковочных материалов из природных полимеров.

Мировой и российский рынок

Биопластики, производимые из возобновляемых источников, используются в отраслях: упаковки, производстве бытовой электроники, автомобилестроении и ряде других [1, 2]. При этом производство биопластиков составляет не более 1% от 390 млн тонн всех пластиков, производимых ежегодно. Европейский институт биопластиков и научно-исследовательский центр nova-Institute (Германия) опубликовали прогностические данные по увеличению глобальных производственных мощностей по выпуску биопластиков с 2,2 млн тонн в 2022 году до 6,3 млн тонн к 2027 году [1]. В производстве биопластиков основной вклад вносят Азия (45%), Европа (25%), Северная Америка (18%) и Южная Америка (12%) [2].

Небиодеградируемые полимерные материалы на биологической основе, состоящие из ПЭ (био-полиэтилена), ПЭТ (био-полиэтилентере-фталата) и ПА (био-полиамидов), составляют около 44% мирового производства биопластиков.

В структуре потребления самой значимой является упаковка. Для получения гибкой упаковки наиболее распространенными являются: материалы на основе крахмалов; включающие в себя PLA (полимолочная кислота), PHA

(поли-гидроксикислоты), PBS (полибутиленс-укцинат), PBAT (полибутиленадипат терефталат), – они составляют более 55% мирового производства биопластиков [2, 3].

В 2019 году мировой рынок биодеградируемой пластиковой упаковки оценивался в 4,65 миллиарда долларов США, и к концу 2025 года ожидается, что он вырастет в среднем на 17,04%, достигнув рыночной стоимости до 12,06 миллиона долларов США. Это увеличение связано с различными правительственными инициативами по сокращению пластиковых отходов [2].

В последние годы Россия увеличила объемы производства различных видов пластика: так за период с 2014 по 2019 гг. прирост составил 64,2% [4]. Производство всех видов пластмасс только за 2021 год выросло на 8,9% и составило 11,09 млн т. При этом, полимеров полиэтилена (ПЭ), используемого зачастую в упаковке, было произведено в объеме 325,1 тыс. т, что на 6,6% больше показателя 2020 года [5].

Производство биодеградируемых упаковочных полимеров в России находится на пути становления. Рынок пластиковой биоразлагаемой упаковки увеличивается в натуральных показателях на 10–20% ежегодно, чему способствует рост пищевой промышленности [6]. Одним из значимых предприятий в данном сектореявля-ется ООО «Компания ЕвроБалт» (г. Санкт-Петербург). Предприятие производит упаковку с использованием добавок для быстрого разложения (оксоразлагаемая упаковка). Группа компаний «Ренова» занимается разработкой проекта постройки высокотехнологичного завода по производству биополимеров PLA мощностью до 130 тыс. тонн в год и объемом инвестиций в 16 млрд рублей [6].

Однако существуют основные сдерживающие факторы для развития данной отрасли: высокая цена биоразлагаемых пластиков, в сравнении с традиционными материалами; риск возникновения дефицита сырья и отсутствие технологических схем производства.

Получение упаковочных материалов

На рисунке 1 представлена классификация биопластиков по составу и свойствам: небиодеградируемые полимеры, получаемые из природного и ископаемого сырья и биодеградируемые полимеры, получаемые из традиционных пластиков с помощью введения специальных добавок; созданные на основе воспроизводимых природных компонентов.

Упаковочные материалы на основе биополимеров в зависимости от способа получения можно разделить на три группы: полимеры, получаемые непосредственно из природного материала (с помощью физической и химической обработки); полимеры, получаемые синтезом из мономеров (получение полимолочной кислоты); полимеры, получаемые биотехнологическим путем (ферментация сахаров, при которой микроорганизмы синтезируют алифатические полиэфиры – полигидроксибутират, полигидроксиалканоаты).

ИЗ ИСКОПАЕМОГО СЫРЬЯ

ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ

ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРЫ (ПЭ. ПП. ПЭТФ. ПВХ, ПС, ПУ. и т.п.)

РВАТ, PBS. РСЦ PVAL, PGA

ТРАДИЦИОННЫЕ ПЛАСТИКИ С БИОРАЗЛАТАЮЩИМИСЯ ДОБАВКАМИ

ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРЫ

Из биоэтилена. био-МЭГ или био-1,4-бутандиола

(био-ПЭ. био-ПЭТФ, био-ПБТФ. био-ПВХ)

+ Полиамид-11

ПОЛИМЕР ВСТРЕЧАЕТСЯ В ПРИРОДЕ

Полимеры на основе крахмала.

целлюлозы

ПРОДУКТ БАКТЕРИЙ - ПОЛИМЕР

ТРАДИЦИОННЫЕ ПЛАСТИКИ, СОПОЛИМЕРИЗОВАННЫЕС ГИДРОЛИТИЧЕСКИ НЕСТОЙКИМИ КОМПОНЕНТАМИ

РНА, другие полиэфиры

ПРОДУКТ БАКТЕРИЙ - МОНОМЕР

Рисунок 1. Классификация биопластиков [1]

Figure 1. Classification of bioplastics [1]

Полимеры, получаемые непосредственно из природного материала

Хитозан

Хитозан – производное линейного полисахарида, получаемый деацетилированием хитина, находит широкое применение благодаря био-совместимым, нетоксичным, биоразлагаемым и хорошим пленкообразующим свойствам. Хитозан проявляет антимикробную активность в отношении бактерий, грибков и дрожжей [7].

Пленки на основе хитозана часто получают путем растворения хитозана в разбавленных растворах уксусной или соляной кислоты с дальнейшим нанесением на подложку. Для улучшения гибкости пленки, прочности используют пластификаторы, такие как глицерин; а также эмульгаторы Tween 20, Tween 80, Span 20.

В работе [8] в состав хитозан/карбоксиме-тилцеллюлоза добавляли глицерин концентрацией 0,5 и 0,75 масс. %, что позволило получить пленки со значениями прочности на разрыв в диапазоне 23–39 МПа. Полученные результаты прочности пленок сопоставимы с результатами для аналогичных синтетических материалов Poly Tetra Fluoroethine (PTFE), выпускаемых Dotmar Engineering Plastics. Тест на биоразлагаемость показал полное разложение пленки в почве в течение 14 дней.

Свойства пленок зависят от различных факторов, таких как степень деацетилирования хитозана, рН растворителя, тип используемой кислоты, молекулярная масса и т. д. Для пленок, приготовленных из хитозана с более низким значением деацетилирования, наблюдали более низкие значения паропроницаемости. Также па-ропроницаемость уменьшалась при снижении рН пленкообразующего раствора. Тип используемой кислоты существенно влияет на значения паро-проницаемости: пленки, полученные с использованием уксусной и пропионовой кислот, демонстрировали сравнительно более низкие значения по данному показателю, чем пленки, полученные с использованием молочной и муравьиной кислоты.

Пленки из хитозана демонстрируют значения прочности на разрыв и удлинения при разрыве, сравнимые с полиэтиленом высокой плотности (HDPE), LDPE и целлофаном [9]. Однако применение хитозана в пищевой упаковке ограничено из-за его высокой чувствительности к влаге. Чтобы преодолеть ограничения этого биоматериала, производят его смешивание с другими природными или синтетическими полимерами, а также добавление нескольких активных и функциональных веществ, таких как наполнители, пластификаторы, сшивающие агенты, натуральные масла, их экстракты и т. д.

Внедрение эфирных масел в пленки из хитозана приводит к улучшению физических свойств, таких как: прочность на разрыв за счет реорганизации полимерной матрицы, и гидрофобность поверхности. Экстракты, полученные из масел, являются отличными источниками фенольных соединений, обладающих потенциальным противомикробным действием.

В работе [10] были получены пленки на основе хитозана с добавлением экстракта (5–20 масс. %) прополиса. Добавление экстракта повысило термическую стабильность и прочностные свойства пленок. Через 15 дней пленки полностью разлагались из-за ферментов, вырабатываемых микроорганизмами в почве [10].

В исследовании [11] были приготовлены бионанокомпозитные пленки состава кукурузный крахмал/хитозан/наноглина с различным соотношением экстракта семян грейпфрута (GFSE) (0–2% об./об.). Среди приготовленных пленок образцы с содержанием 1,5% GFSE показали лучшие физические, механические и термические свойства. Также данные образцы показали высокую противогрибковую активность в отношении образца хлеба, хранившегося при 25 °C, относительной влажности 59% в течение 20 дней. Разрушение контрольной пленки состава крах-мал/хитозан/наноглина происходило быстрее по сравнению с пленками с добавлением GFSE (60 дней). Пленки, содержащие GFSE, обладают более высокой стойкостью к почвенным микробам из-за свойств самой добавки.

Крахмал и целлюлоза

Крахмал, состоящий из амилопектина (поли-α-1,4 – D-глюкопиранозид и α-1,6 – D-глюкопиранозид) и амилозы (поли-α-1,4 – D-глюкопиранозид), является широкодоступным компонентом, получаемым из пшеницы, картофеля, риса, кукурузы. Гранулы крахмала состоят из кристаллических и аморфных областей. Аморфная часть гранул образует непрерывную фазу и включает кристаллические образования типа ламелей, образованные преимущественно амилопектином [12]. Степень кристалличности природного крахмала составляет 15–45%.

Амилоза имеет линейную структуру, амилопектин – сильно разветвленную структуру с короткими цепями, при этом молекулярная масса амилопектина намного больше, чем у амилозы. Высокая молекулярная масса и разветвленная структура амилопектиновой цепи вызывают снижение подвижности полимерных цепей и существенно подрывают их натяжение для образования водородных связей.

Крахмалы с различным содержанием амилозы проявляют различные реологические свойства при получении пленки: суспензии крахмала с низким содержанием амилозы демонстрируют неньютоновское поведение Гершеля-Балкли, суспензии крахмала с высоким содержанием амилозы – поведение жидкости Гершеля-Балкли или Бингама. Пленки на основе крахмала с высоким содержанием амилозы обладают лучшими механическими характеристиками [13]. В исследовании [14] крахмальных пленок с низким и высоким содержанием амилозы было показано, что для крахмала с высоким содержанием амилозы требуется температура гелеобразования свыше 30 °C.

В работе [15] изучены термопластичные свойства пленок, полученных методом экструзии картофельного крахмала с низкой и высокой молекулярными массами с добавлением пластификаторов: воды и глицерина. Образцы, содержащие воду: менее 9% были стеклообразными; от 9 до 15% становились эластичными; при введении больше 15% образцы становились непрочными. Такие различия были связаны с разным содержанием воды; термомеханический анализ показал, что температура стеклования снижалась с 59 °C до 5 °C.

Также помимо пластификаторов для улучшения физико-механических свойств добавляют такие компоненты как хитозан, желатин, альгинат натрия. Биодеградируемые пленки на основе крахмала и хитозана, пластифицированные пальмовым маслом, были изготовлены методом литья [16]. Результаты показали, что более высокая доля хитозана в полимерных смесях приводит к существенному повышению прочности на разрыв и термостабильности пленки.

Распространенным методом улучшения характеристик пленок на основе крахмала является использование сшивающих компонентов. В работе [17] биодеградируемые пленки на основе крахмала и глицерина были получены при 75 °С с использованием лимонной кислоты в качестве сшивающего агента. Введение сшивающего компонента помогло снизить паропроницае-мость более чем на 35%. Образцы пленок с лимонной кислотой разлагались в почве на 6 дней дольше, чем образцы без нее. В почве вода диффундировала в образец полимера, вызывая набухание и усиливая разложение в следствие роста микроорганизмов. Введение лимонной кислоты уменьшило водопоглощение. В статье [18] биодеградируемые пленки на основе крахмала и пектина были сшиты глутаровым альдегидом, что позволило повысить прочность на разрыв и относительное удлинение этих пленок, уменьшить их толщину и паропроницаемость.

Применение наноцеллюлозы в крахмальных биокомпозитных пленках открывает новые возможности для создания новой биоразлагаемой упаковки с улучшенными барьерными, механическими свойствами. В работе [19] включение наноцеллюлозы в крахмальные пленки значительно улучшило механические свойства пленок и уменьшило паропроницаемость. Также исследовали биодеградируемость пленок, подвергая воздействию грибов белой гнили ( T. versicolor ). Наблюдалась 50% потеря веса от общего количества сухих веществ через 20 дней; полностью целлюлозные волокна / крахмал разлагались в течение 40 дней.

Нерастворимая в органических растворителях целлюлоза представляет собой линейный полимер, образованный из поверяющихся звеньев целлобиозы. Биодеградация целлюлозы осуществляется бактериями и грибами с ферментативным окислением, в частности, пероксидазами [2].

Известны биопластики из природных целлюлозных материалов, таких как пшеничный глютен, рисовая мука и свекла, или сельскохозяйственных отходов, таких как кожура папайи, кожура дуриана и скорлупа кокоса. Такое сырье доступно в больших количествах, по низкой цене.

В исследовании [20] были получены пленки на основе целлюлозы со структурой поверхности из наностолбиков ZnО. Полученные пленки обладали повышенными механическими и водоотталкивающими свойствами, а также значительной антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотри-цательных бактерий. После 4 недель закапывания в почву процент потери веса пленки без ZnО составил 36%, тогда как процент потери веса пленки с ZnО составил 32%. Разницу можно объяснить плотной структурой пленки, созданной ZnО в объемной фазе пленки. С другой стороны, антимикробные свойства ZnО могут незначительно препятствовать биодеградации, вызванной ферментативной целлюлозой.

В работе [21] УФ-защитные биодеградируемые пленки на основе карбоксиметилцел-люлозы были приготовлены с использованием экстрактов хны. Добавление экстрактов хны увеличивало содержание влаги в пленках, но снижало паропроницаемость и прочность на разрыв. В исследовании [22] были получены биодеградируемые целлюлозные пленки, содержащие экстракт виноградных косточек (GSE) и полиэтиленгликоль (PEG-200). Композитная пленка показала повышенное удлинение и прочность на разрыв (33,09 МПа). Добавка GSE задержала самобиодеградацию по сравнению на 3 дня по сравнению с контрольным образцом.

Желатин

Желатин представляет собой водорастворимый белок, который производится путем частичного или полного гидролиза коллагена. Желатин подразделяется на два типа в зависимости от процесса экстракции. Желатин типа А получают с помощью кислотной экстракции, а желатин типа В – с помощью щелочной. Большая часть желатина извлекается из свиной кожи (46%), бычьих шкур (29,4%), костей свиней и крупного рогатого скота (23,1%), рыбьей кожи (1,5%) [23]. Разложение желатина вызывает фермент протеаза.

Желатин обладает высокой доступностью и биосовместимостью, хорошими механическими и барьерными свойствами. Однако желатиновые пленки становятся при определенных условиях сушки хрупкими, демонстрируют плохое удлинение при разрыве. Кроме того, желатиновые пленки чрезвычайно чувствительны к влаге: при контакте с водой они могут набухать и растворяться [2].

Введение в пленки на основе желатина пластификаторов улучшает функциональные свойства пленок. Было обнаружено, что гидрофильные пластификаторы, включающие в себя полиолы, жирные кислоты, моносахариды, дисахариды, особенно эффективны для пластификации желатиновых пленок. Гидрофильные пластификаторы растворяются в водном растворе при добавлении их к полимеру, однако при добавлении в высоких концентрациях это может привести к увеличению диффузии воды в полимере [24].

Для достаточной пластификации желатиновой пленки требуется минимум 20% глицерина или любого другого подходящего пластификатора. С увеличением количества пластификатора такие свойства, как предел прочности при растяжении, модуль Юнга и температура стеклования снижаются, а удлинение и газопроницаемость увеличиваются. Сообщается, что желатиновая пленка, содержащая 25% глицерина, обладает максимальной прочностью на разрыв и оптимальным модулем упругости [25].

Желатиновая пленка, пластифицированная только сорбитом, легко трескается. В статье [26] описано, что включение глицерин-сорбита в качестве пластификатора в желатиновую пленку позволяет получить пленки со стабильными физико-механическими свойствами.

Чтобы улучшить или изменить механические и барьерные свойства желатиновой пленки, в нее добавляют различные добавки. В работе [27] желатиновые пленки, пластифицированные различным содержанием глицерина (0–40 масс. %), сшивали с помощью трансглутаминазы (ТГ). Пленки, модифицированные ТГазой, показали относительное увеличение удлинения при разрыве на 294% при содержании глицерина 30%. Однако модификация ТГазой не улучшала предел прочности при растяжении и модуль Юнга пленок независимо от содержания глицерина. Присутствие глицерина и ТГазы влияло как на формирование структур тройной спирали, так и на конформации вторичной структуры.

В статье [28] желатин был сшит хлоридом тетракис(гидроксиметил)фосфония для снижения гигроскопичности. Затем в желатиновую сетку вводили поливиниловый спирт (ПВС). Полученные пленки с показали высокие значения прочности на разрыв (до 32 МПа). Пленки обладают хорошей водостойкостью, отличным светопропусканием и хорошей биоразлагаемостью в почве.

В статье [29] получали пленки на основе хитозана / желатина с добавлением эфирного масла Ziziphora clinopodioides (ZEO; 0 и 1% по объему) и спиртового экстракта виноградных косточек (GSE; 0 и 1% по объему). Основными соединениями ZEO были карвакрол (65,22%) и тимол (19,51%). Введение ZEO и GSE снизило степень набухания пленок, повысило антибактериальную и антиоксидантную активность и паропроницаемость.

Концентрат соевого белка

Концентрат соевого белка, являющийся недорогим биосовместимым и биодеградируемым компонентом, имеет концентрацию белка 70% и не содержит водорастворимых углеводов. Пленки из концентрата соевого белка изначально не обладают хорошими барьерными и механическими свойствами из-за гидрофильной природы белка. Добавление 25% стеариновой кислоты к концентрату соевого белка улучшает термические свойства, прочность при растяжении и снижает чувствительность к влаге [2]. В работе [30] в пленки на основе соевого белка / альгината натрия вводили стеариновую и лауриновую кислоты. Пленки со стеариновой кислотой продемонстрировали более высокие гидрофобные характеристики и превосходные влагозащитные свойства, чем другие пленки. Пленки, содержащие лауриновую кислоту, демонстрировали более высокое удлинение при разрыве, чем пленки, содержащие стеариновую кислоту.

В исследовании [31] получали наноком-позитные пленки на основе соевого белка, армированного нанокристаллами целлюлозы и наночастицами оксида цинка. Добавление армирующих агентов улучшило прочность на разрыв, паропроницаемость, водостойкость и термическую стабильность пленок. Заполняющий эффект наноармирующих материалов и их взаимодействие с матрицей пленки способствовали формированию компактной и однородной структуры пленки.

В работе [32] ряд композитных пленок на основе соевого белка был приготовлен путем комбинирования с нановолокнами целлюлозы (CNF), оксидом графена (GO), диглицидиловым эфиром этиленгликоля (EDGE). Результаты показали, что при добавлении небольшого количества армированных материалов (3%) улучшились водостойкость, гидрофильность, механические свойства и термостойкость композитных пленок. Эффект наполнения и водородные связи армирующих материалов способствуют формированию пленочной структуры.

Механизм биодеградации

Деструкция полимерных материалов, происходящая в условиях захоронения в почве, представляет собой сложный процесс, включающий как химический гидролиз, так и бактериальную деградацию. Большая часть химического гидролиза происходит в начале из-за поглощения влаги из окружающей среды [33]. Существуют различные факторы, которые контролируют скорость биодеградации: природа ферментов, тип фермента, местонахождение фермента (внеклеточный, внутриклеточный), тип субстрата, рН, температура, влажность и т. д. [2]

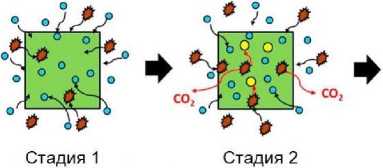

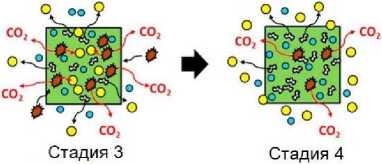

Механизм деградации полимерных гибких упаковочных материалов в условиях захоронения в почве схематично представлен на рисунке 2. Можно выделить несколько стадий.

-

• Первая стадия включает поглощение воды пленками, что способствует закреплению микроорганизмов на их поверхности.

-

• На стадии 2 происходит начальная деградация пленок. Микроорганизмы выделяют различные каталитические агенты, в основном ферменты, которые расщепляют молекулы. В результате гидролиза полимерных цепей под действием микробов начинает образовываться вода, углекислый газ и другая метаболическая биомасса.

-

• Существенная деградация матрицы пленки начинает происходить на стадии 3, когда микроорганизмы проникли дальше и начали расщеплять полимер на более мелкие молекулярные единицы. Некоторые фрагментированные олигомеры, димеры и мономеры распознаются рецепторами микробов и проходят через плазматическую мембрану микробной клетки. Нераспознанный фрагмент остается во внеклеточном окружении. Молекулы попадают в цитоплазму, интегрируются в метаболизм с образованием многочисленных первичных и вторичных метаболитов с биомассой и энергией.

-

• На заключительном этапе происходит полное разрушение: СО 2 , СН 4 , Н 2 O и другие вещества выделяются в окружающую среду.

о Молекулы воды

0 Микробы

О Кислотные олигомеры

<» Пустоты в следствие диффузии

Рисунок 2. Схематическая иллюстрация механизма разложения пленок при захоронении в почве [33]

Figure 2. Schematic illustration of the mechanism of film decomposition during burial in soil [33]

Применение

Съедобная пленка

Съедобная пленка является отличной альтернативой для защиты пищевых продуктов благодаря хорошим барьерным и механическим свойствам, контролю высвобождения активных компонентов. Такие пленки защищают пищу от различных воздействующих факторов и вместе с тем их можно употреблять в пищу.

В течение многих лет мясная промышленность использует в коммерческих целях пленки на основе полисахаридов. Пленка на основе полисахарида нашла применение для продления срока хранения фруктов и овощей благодаря хорошим газонепроницаемым свойствам и прекрасному прилипанию к поверхности нарезанных фруктов и овощей. Однако они не обладают хорошей влагостойкостью из-за своей гидрофильной природы [2].

Производные целлюлозы входят в многие коммерческие съедобные покрытия из-за их способности проявлять терможелирование, т. е. образовывать гели при нагревании и возвращаться к исходной консистенции при охлаждении.

Хитозан и желатин являются двумя широко используемыми компонентами для получения съедобных пленок. Желатиновые покрытия уменьшают влажность и не допускают миграции масла [10]. Колбасная оболочка, изготовленная из коллагена, является самой успешной коммерчески доступной съедобной белковой пленкой. Пленки, обернутые поверх оттаявшего и охлажденного говяжьего стейка, уменьшают экссудацию, не влияя на цвет или окисление липидов.

Активная упаковка

Активная упаковка является инновационным методом сохранения срока годности пищевых продуктов. Система активной упаковки включает в себя вещества: абсорберы, которые удаляют СО 2 , О 2 , влагу, этилен; и эмиттеры, которые включают в себя различные соединения, такие как антимикробные вещества, антиоксиданты, ароматизаторы и т. д.

В работе были получены активные антимикробные пленки на основе хитозана, армированные наночастицами оксида цинка и наноэмульсией эвгенола. Введение наноэмульсии эвгенола в хитозан значительно улучшило барьерные свойства изготовленных композитных пленок в 3–6 раз и их антибактериальные свойства [34].

Активная упаковка применяется при производстве молочных продуктов. У некоторых людей есть дефицит выработки фермента, расщепляющего лактозу. Введение лактазы – фермента, гидролизующего молочный сахар, в полимерную основу позволяет получать диетический продукт – “безлактозное молоко”. Также можно эффективно снижать содержание холестерола в молоке и молочных продуктах с помощью холестеролредуктазы, иммобилизованной в упаковочном полимерном материале [35].

Одной из современных систем активной упаковки является включение оксида цинка и эфирного масла орегано в очень тонкую «био-бумагу», изготовленную из полимера по-лигидроксиалканоатного типа. Бумага обладает антимикробной активностью в отношении золотистого стафилококка и кишечной палочки [36].

Заключение

Технологии получения биодеградируемых полимеров развиваются стремительно в США, Европе, Японии. В России разработки по данной тематике находятся в стадии начального развития. Основными направлениями развития получения биодеградируемых полимеров являются: 1) получение биодеградируемых полиэфиров на базе гидроксикарбоновых кислот; 2) придание традиционным пластикам биодеградируемых свойств путем модификации; 3) производство на основе воспроизводимых природных компонентов. Производство гибких упаковочных полимерных материалов на основе воспроизводимых природных компонентов является активно развивающимся направлением. Крупнейшие фирмы в промышленных масштабах занимаются выпуском гибкой полимерной упаковки, в основном, на основе крахмалов. Представлен обзор исследований, в которых гибкие биодеградируемые пленки получали на основе целлюлозы, крахмала, хитозана, желатина, соевого белка. В пищевой сфере биодеградируемая упаковка может использоваться в качестве съедобной, активной упаковки, позволяющей пролонгировать сроки годности исходного продукта.

Список литературы Обзор: биодеградируемые упаковочные пленочные материалы

- Wilde B. Bioplastics market data. European Bioplastics. URL: https://www.european-bioplastics.org

- Shaikh S. An overview of biodegradable packaging in food industry // Current Research in Food Science. 2021. № 4. P. 503-520. https://doi.org/10.1016/j.crfs.2021.07.005

- Degnan T. Global $10+ bn biodegradable plastic market outlook // Focus on catalysts. 2019. № 12. P. 3. https://doi.org/10.1016/j.focat.2019.11.009.

- Сперанская О. Российский рынок пластика // Пластик и пластиковые отходы в России. 2021. № 1. С. 6-9.

- Волкова А.В. Россия. Производство первичных полимеров. URL: https://plastinfo.ru

- Чарный М. Промышленные биотехнологии // Обзор рынка биотехнологий в России. 2021. № 1. С. 48-51.

- Priyadarshi R. Chitosan-based biodegradable functional films for food packaging applications // Innovative Food Science & Emerging Technologies. 2020. V. 62. P. 1-16. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2020.102346.

- Hidayati S. Effect of glycerol concentration and carboxy methyl cellulose on biodegradable film characteristics of seaweed waste // Heliyon. 2021. V. 7. № 8. P. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07799

- Butler B.L., Vergano P.J., Testin R.F. Mechanical and Barrier Properties of Edible Chitosan Films as affected by Composition and Storage // Food Science. 1996. V. 61. № 5. P. 953-956. https://doi.org/10.1111/j. 1365-2621.1996.tb10909.x

- Carli C.D. Production of chitosan-based biodegradable active films using bio-waste enriched with polyphenol propolis extract envisaging food packaging application // International Journal of Biological Macromolecules. 2022. V. 213. P. 486-497. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.05.155

- Jha P. Effect of grapefruit seed extract ratios on functional properties of corn // International Journal of Biological Macromolecules. 2020. № 163. P. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.251

- Суворова А.И., Тюкова И.С., Труфанова Е.И. Биоразлагаемые полимерные материалы на основе крахмала // Успехи химии. 2000. V. 69. № 5. P. 494-503. https://doi.org/10.1070/RC2000v069n05ABEH000505

- Molavi H., Behfar S., Shariati M. A review on biodegradable starch based film // JMBFS. 2015. V. 4. № 5. P. 456-461. https://doi.org/10.15414/jmbfs.2015.4.5.456-461

- Muscat D., Adhikari B. Comparative study of film forming behaviour of low and high amylose starches using glycerol and xylitol as plasticizers // Journal of Food Engineering. 2012. V. 109. № 2. P. 189-201. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2011.10.019

- Van Soest J.J., Benes K., Wit D. The influence of starch molecular mass on properties of extruded thermoplastic starch // Polymer. 1996. V. 37. № 16. P. 3543-3552.

- Hasan M., Gopakumar D., Olaiya N.G., Zarlaida F. et al. Evaluation of the thermomechanical properties and biodegradation of brown rice starch-based chitosan biodegradable composite films // International Journal of Biological Molecules. 2020. V. 156. P. 896-905. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.04.039

- Seligra P., Jaramillo C., Fama L. Biodegradable and non-retrogradable eco-films based on starch-glycerol with citric acid as crosslinking agent // Carbohydrate Polymers. 2016. V. 138. № 15. P. 66-74. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.11.041

- Tien N., Nguyen H., Le N., Khoi T. Biodegradable films from dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) peel pectin and potato starches crosslinked with glutaraldehyde // Food Packaging and Shelf Life. 2023. V. 37. № 101084. P. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2023.101084

- Bangar S., Whiteside S. Nano-cellulose reinforced starch bio composite films - A review on // International Journal of Biological Macromolecules. 2021. V. 185. P. 849-860. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.07.017

- Xie Y., Pan Y., Cai P. Cellulose-based antimicrobial films incroporated with ZnO nanopillars on surface as biodegradable and antimicrobial packaging // Food Chemistry. 2022. V. 368. № 130784. P. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130784

- Danmatam N., Pearce J.T.H., Pattavarakorn D. UV-Shielding biodegradable films based on carboxymethyl cellulose filled with henna extracts // Materials today. 2023. V. 74. № 3. P. 450-456.

- Zhang Y., Li J., Huang X., Yang C. Performance-enhanced regenerated cellulose film by adding grape seed extract // International Journal of Biological Macromolecules. 2023. V. 232. № 123290. P. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.123290.

- Luo Q., Hossen M., Zeng Y. Gelatin-based composite films and their application in food packaging: A review // Journal of Food Engineering. 2022. V. 313. P. 1-16. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2021.110762.

- Suderman N., Isa M. The effect of plasticizers on the functional properties of biodegradable gelatin-based film: A review // Food Bioscience. 2018. V. 24. P. 111-119. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2018.06.006

- Pushpadass H., Marx D., Hanna M. Effects of Extrusion Temperature and Plasticizers on the Physical and Functional Properties of Starch Films // Starch. 2008. V. 60. № 10. P. 527-538. https://doi.org/10.1002/стар. 200800713

- Bergo P., Moraes I. Effects of plasticizer concentration and type on moisture content in gelatin films // Food Hydrocolloids. 2013. V. 32. № 2. P. 412-415. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2013.01.015

- Liu F., Chiou B., Avena-Bustillos R., Zhang Y. Study of combined effects of glycerol and transglutaminase on properties of gelatin // Food Hydrocolloids. 2016. V. 65. P. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2016.10.004

- Chen L., Qiang T. Fabrication and evaluation of biodegradable multi-cross-linked mulch film based on waste gelatin // Chemical Engineering Journal. 2021. V. 495. № 129639. P. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.129639.

- Shahbazi Y. The properties of chitosan and gelatin films incorporated // International Journal of Biological Macromolecules. 2017. V. 99. P. 746-753. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.03.065

- Chen H., Wu C., Feng X., He M. et al. Effects of two fatty acids on soy protein isolate/sodium alginate edible films: Structures and properties // LWT. 2022. V. 159. P. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113221

- Xiao Y., Liu Y., Kang S., Wang K. et al. Development and evaluation of soy protein isolate-based antibacterial nanocomposite films containing cellulose nanocrystals and zinc oxide nanoparticles // Food Hydrocolloids. 2020. V. 106. P. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.105898

- Wei N., Liao M., Xua K. High-performance soy protein-based films from cellulose nanofibers and graphene oxide constructed synergistically via hydrogen and chemical bonding // RSC Advances. 2021. № 37. P. 1-13. https://doi.org/10.1039/D1RA02484A

- Tai N.L., Adhikari R., Shanks R. Aerobic biodegradation of starch-polyurethane flexible films under soil burial condition: Changes in physical structure and chemical composition // International Biodeterioration & Biodegradation. 2019. V. 145. P. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2019.104793

- Basumatary I., Mukherjee A., Kumar S. Chitosan-based composite films containing eugenol nanoemulsion, ZnO nanoparticles and Aloe vera gel for active food packaging // International Journal of Biological Macromolecules. 2023. V. 242. № 2. P. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124826

- Иванова Т., Розанцев Э. "Активная" упаковка: реальность и перспектива XXI века // Калкулэйт - производство пищевых упаковок. URL: https://www.calculate.ru

- Barret A. Biodegradable Food Packaging Extending Food Shelf Life. URL: https://bioplasticsnews.com