Оценка адаптивного потенциала сортов ячменя в Канской лесостепи

Автор: Байкалова Л.П., Серебренников Ю.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 10, 2014 года.

Бесплатный доступ

В результате исследований выявлено, что в условиях Канской лесостепи Красноярского края наибольшим адаптивным потенциалом среди скороспелой группы сортов ячменя обладают Абалак и Омский 96, среди среднеспелой группы - Владук, Омский 95 и Т 12. Наибольший адаптивный потенциал среди голозерных сортов имеет Омский голозерный 1.

Адаптивный потенциал, сорт, ячмень, скороспелый, среднеспелый, голозерный

Короткий адрес: https://sciup.org/14083393

IDR: 14083393 | УДК: 633.16

Текст научной статьи Оценка адаптивного потенциала сортов ячменя в Канской лесостепи

Для свойства адаптивности (приспособленности), отражающей все многообразие отношений с окружающей средой, характерно единство таких противоположностей, как пластичность (изменчивость) и стабильность (устойчивость). В связи с этим термины «адаптивность», «экологическая пластичность», «экологическая устойчивость» могут заменять, а чаще дополнять друг друга.

Механизмы и структуры, обусловливающие состояние адаптивности и процессы адаптации, находятся под генетическим контролем, а свойство адаптироваться обладает универсальностью, поскольку присуще любой саморегулирующейся системе [7, 8, 16, 17]. Под адаптивным потенциалом высших растений понимается их способность к выживанию, воспроизведению и саморазвитию в постоянно изменяющихся условиях внешней среды [2].

Понятие "стабильность" также является синонимом пластичности и рассматривается в качестве основных приспособительных свойств живых организмов. В целом, статистически достоверно снижение стабильности в странах с более высокой урожайностью. С ростом потенциальной продуктивности сортов снижается их устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды, что оказывает влияние на фактическую урожайность этих сортов – она снижается [1, 10, 11].

Урожайность и ее стабильность определяются в значительной мере условиями окружающей среды, многие компоненты которой являются нерегулируемыми. Большая изменчивость условий среды во времени и в пространстве, невозможность их контролировать и регулировать обуславливают высокую вариабельность урожайности и ее качества. Немаловажное значение имеет и качество высеваемых семян с позиции их урожайных свойств [12].

В настоящее время недостаточно сведений по оценке адаптивного потенциала современных сортов ячменя, что обуславливает высокую актуальность темы исследования.

Цель работы. Выявление резервов повышения урожайности ячменя путем оценки адаптивного потенциала современных сортов, возделываемых в условиях лесостепи Красноярского края.

В связи с этим были поставлены задачи :

-

1. Оценить адаптивный потенциал сортов ячменя по показателям пластичности и стабильности.

-

2. Выявить сорта, наиболее адаптированные к условиям произрастания региона.

Методика исследования. Для оценки адаптивного потенциала сортов ячменя на Канском государственном сортоучастке в условиях Канской лесостепи Красноярского края в 2002–2013 гг. проведены полевые исследования.

Метеорологические условия лет исследований отличались друг от друга и от средней многолетней величины. Температура воздуха в годы исследований почти в каждом месяце была выше среднемноголетней на 0,2–5,3˚С. При этом в мае 2002, июне 2003, 2004, 2006, 2008, 2010 и 2011 гг., а также в июле 2005 и 2007 гг. температура была выше более чем на 3,0˚С. В августе 2004, мае и августе 2006, июне 2007 и июне и сентябре 2009 гг., мае и сентябре 2013 г. температура не превышала среднемноголетние показатели. В мае 2006 г. и июне 2007 г., июне и июле 2013 г. температура воздуха соответствовала среднемноголетней. В 2009 г. отклонение в обе стороны не превысило 1,5˚С.

Максимальное отклонение месячной суммы осадков от среднемноголетних данных в 2002 г. отмечено в мае (5,2 %), июне (171,9 %) и сентябре (35,4 %). Отклонения 2003 г. характеризуются следующими цифрами: май – 46,7 % и август – 27,0 %; 2005 г.: июль – 290,3 % и август – 52,2 %; 2006 г.: май – 34,8 %, июль – 163,6 % и сентябрь – 48,9 %; август 2007 г. – 214,4 %; июнь 2008 г. – 58,9 %; 2009 г.: май – 175,2 %, июнь – 245,8 % и июль – 27,4 %; сентябрь 2010 г. – 54,5 %; 2011 г.: июль – 150,3 % и сентябрь – 22,0 % от среднемноголетних данных. Май 2013 г. характеризуется избыточным увлажнением (283,5%), остальные месяцы периода вегетации – недостаточным (от 74,2% в июле до 99,7% в августе). Засуха была отмечена в 2003 и 2011 гг.

Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным. Предшественник – культура сплошного сева (пшеница). Обработка почвы осуществлялась согласно общепринятым рекомендациям для зоны. Опыты закладывались в четырехкратной повторности, учетная площадь делянок – 25 м2, размещение – методом рендомизированных повторений. Закладка опытов и наблюдения на них проводились в соответствии с методикой государственного сортоиспытания [14]. Коэффициент высева – 5,0 млн всх. з/га. Для исследований были взяты 22 сорта ячменя: скороспелые, среднеспелые и голозерные. В роли стандарта скороспелой группы выступает сорт Биом, в среднеспелой группе – Ача, в группе голозерных сортов – Оскар [4].

Оценка адаптивного потенциала сортов ячменя была сделана по большому ряду показателей, характеризующих пластичность и стабильность. Использование большого количества методов оценки адаптивного потенциала позволяет всесторонне изучить исследуемые сорта, получить сведения высокой степени точности и наиболее объективно охарактеризовать пластичность и стабильность их урожайности.

Коэффициент линейной регрессии (b i ) рассчитывали по методу Эберхарта-Рассела [18] в изложении О.С. Корзуна, А.С. Бруйло [9], индекс стабильности и коэффициент вариации – по А.А. Грязнову [6], показатель уровня стабильности урожайности сорта (ПУСС) – по Э.Д. Неттевичу, А.И. Моргунову, М.И. Максименко [13].

Уровень устойчивости сортов к стрессовым условиям произрастания (У 2 -У 1 ) – по А.А. Гончаренко [5], показатель гомеостатичности (Н om ) вычисляли по В. В. Хангильдину [15].

Результаты исследования. Самый высокий индекс экологической пластичности отмечен у сортов Омский 95 (1,18), Т 12 (1,14), Абалак (1,11), Ача (1,08), Татум (1,07), а самый низкий – у сортов Вибке (0,77), Арат и Оскар (по 0,84 у каждого) (табл. 1, 2). Использование индекса экологической пластичности (ИЭП) позволяет легко сравнить между собой абстрактные величины и судить об отношении сортов к комплексу экологических факторов, присущих каждому из фонов. За точку отсчёта принимается единица. Чем выше показатель, тем более ценен сорт.

Уровень устойчивости сортов к стрессовым условиям произрастания отражает разность между максимальной и минимальной урожайностью (У 2 -У 1 ), которая имеет отрицательный знак. Чем меньше разрыв между минимальной и максимальной урожайностью, тем выше стрессоустойчивость сорта и шире диапазон его приспособительных возможностей. Стрессоустойчивость самая высокая у сортов Абалак (-7,2), Омский 96 (-7,3), Владук (-7,7). А самая низкая – у сортов Биом (-29,2), Вулкан (-27,3), Красноярский 80 (-25,5), Бахус (-24,4). Следовательно, сорта Абалак, Омский 96 и Владук способны формировать урожайность в различных условиях среды, характеризуются способностью к общей адаптации (табл. 1).

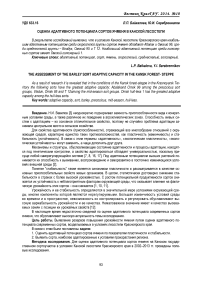

Таблица 1

Показатели экологической пластичности ячменя скороспелой группы (2002–2013 гг.)

|

Сорт |

ИЭП |

У 2 -У 1 |

b i |

V, % |

|

Биом (стандарт) |

1,00 |

-29,2 |

0,97 |

19,64 |

|

Абалак |

1,11 |

-7,2 |

0,38 |

5,84 |

|

Вибке |

0,77 |

-21,8 |

1,41 |

23,47 |

|

Вулкан |

1,03 |

-27,3 |

0,96 |

16,70 |

|

Омский 96 |

0,95 |

-7,3 |

0,21 |

6,85 |

Коэффициент линейной регрессии (b i ) показывает реакцию исходного материала на изменение условий выращивания. Он может принимать значения больше и меньше единицы, а также быть равным единице. Чем выше значение коэффициента b > 1, тем большей отзывчивостью обладает сорт. В случае b i < 1 сорт реагирует слабее на изменение условий среды. При условии b i = 1 имеется полное соответствие изменения урожайности изменению условий выращивания. Сорта Вибке, Арат и Тулеевский – наиболее отзывчивы на улучшение условий выращивания и не приспособлены к их ухудшению. Сорта Владук, Соболёк и Абалак – наиболее устойчивы к ухудшению условий.

Коэффициент вариации (V) – стандартное отклонение, выраженное в процентах к средней арифметической данной совокупности. Это относительный показатель количественной изменчивости. Изменчивость принято считать незначительной, если коэффициент вариации до 10 %; средней – 10–20 %; значительной – более 20 %. Самый маленький этот коэффициент у сортов Абалак (5,84 %), Омский 96 (6,85 %), Владук (7,98 %), а самый большой – у сортов Арат (26,13 %), Вибке (23,47 %), Биом (19,64 %) (табл. 1, 2).

В среднеспелой группе сортов ячменя при средней урожайности (Xi) сорта Ача, взятого за стандарт, 2,84 т/га большую урожайность показал лишь сорт Татум – 2,98 т/га. Самая низкая минимальная урожайность у данной группы сортов была у Арата, самая большая максимальная – 3,95 т/га – у Татума. Показатель У 1 +У 2 /2, характеризующий адаптивные способности сорта, был максимальным у Татума – 2,89 т/га; Ачи – 2,78; Т 12 и Омского 95 – 2,76 т/га.

Таблица 2

Показатели экологической пластичности ярового ячменя среднеспелой группы (2002–2013 гг.)

|

Сорт |

ИЭП |

У 2 -У 1 |

b i |

V, % |

|

Ача (стандарт) |

1,08 |

-22,6 |

0,92 |

13,84 |

|

Арат |

0,84 |

-21,3 |

1,35 |

26,13 |

|

Бахус |

1,01 |

-24,4 |

0,99 |

15,52 |

|

Буян |

0,99 |

-18,7 |

0,96 |

18,31 |

|

Владук |

0,92 |

-7,7 |

0,45 |

7,98 |

|

Зенит |

1,04 |

-15,7 |

0,69 |

15,81 |

|

Кедр |

1,00 |

-22,2 |

0,96 |

17,30 |

|

Красноярский 80 |

1,00 |

-25,5 |

0,94 |

15,86 |

|

Оленёк |

0,94 |

-17,8 |

1,16 |

17,19 |

|

Омский 95 |

1,18 |

-11,5 |

0,67 |

9,68 |

|

Соболёк |

0,95 |

-22,0 |

0,45 |

13,96 |

|

Т 12 |

1,14 |

-12,3 |

1,06 |

11,63 |

|

Татум |

1,07 |

-21,2 |

1,16 |

16,95 |

|

Тулеевский |

0,95 |

-18,5 |

1,23 |

18,99 |

По показателям средней урожайности (Xi) и минимальной урожайности (У 2 (min)) в группе голозерных сортов выделился Омский голозерный 1 – 26,6 и 16,6 т/га соответственно. По максимальной урожайности и адаптивным способностям сортов ((У 1 +У 2 )/2) изучаемые голозерные сорта превосходили стандарт Оскар. Адаптивные способности Омского голозерного 1 и Омского голозерного 2 были близки между собой с небольшим превосходством Омского голозерного 2.

Оценка экологической пластичности голозерного ячменя приведена в таблице 3. Наиболее высокий индекс экологической пластичности и наименьшее варьирование урожайности имеет Омский голозерный 1, он же отличается минимальным коэффициентом линейной регрессии, что свидетельствует об его слабой реакции на изменение условий окружающей среды.

Таблица 3

Показатели экологической пластичности голозёрного ярового ячменя (2002–2013 гг.)

|

Сорт |

ИЭП |

У 2 -У 1 |

b i |

V, % |

|

Оскар (стандарт) |

0,84 |

-21,6 |

1,04 |

19,54 |

|

Омский голозёрный 1 |

1,05 |

-17,5 |

0,82 |

13,53 |

|

Омский голозёрный 2 |

0,92 |

-19,1 |

0,83 |

14,57 |

L´ – индекс стабильности – рассчитывают путём деления средней урожайности на коэффициент вариации. Чем он выше, тем стабильнее сорт. Индекс стабильности самый высокий у сортов Абалак (5,07), Омский 96 (3,20), Владук (3,10), а самый низкий – у сортов Оскар (1,12), Вибке (0,94), Арат (0,85).

Показатели стабильности скороспелого и голозерного ячменя

Таблица 4

|

Группа |

Сорт |

L´ |

S2d |

ПУСС |

Hom |

|

Скороспелая |

Биом (стандарт) |

1,26 |

35,05 |

31,12 |

2,09 |

|

Абалак |

5,07 |

2,37 |

150,07 |

12,17 |

|

|

Вибке |

0,94 |

10,94 |

20,87 |

2,26 |

|

|

Вулкан |

1,62 |

20,07 |

43,74 |

4,50 |

|

|

Омский 96 |

3,20 |

6,59 |

70,08 |

6,95 |

|

|

Голозерная |

Оскар (стандарт) |

1,12 |

12,90 |

24,42 |

2,81 |

|

Омский голозёрный 1 |

1,97 |

11,51 |

52,40 |

4,09 |

|

|

Омский голозёрный 2 |

1,70 |

12,06 |

41,99 |

3,19 |

Мера стабильности сорта (S2d) показывает отклонение фактических урожаев от теоретических, рассчитанных на основе средней урожайности сорта и индекса среды. Чем меньше отклонение, тем стабильней сорт. Депрессия S2d стремится к нулю. Самый низкий показатель S2d у сортов Т 12 (2,21), Абалак (2,37), Омский 95 (3,12), а самый высокий – у сортов Зенит (29,49), Биом (35,05), Татум (59,41). Уменьшение S2d свидетельствует о большей стабильности сорта, что является не признаком его интенсивности, а фактом лучшей приспособленности (выносливости) сорта к ухудшению условий выращивания. Исходя из этого утверждения, можно сделать вывод, что сорта Т 12, Абалак и Омский 95 – наиболее приспособленные к ухудшению условий выращивания (табл. 4, 5).

Согласно градации А.А. Грязнова [6], все исследуемые сорта – нестабильные. Вибке, Арат, Оленёк, Т 12, Татум, Тулеевский, Оскар – имеют лучшие результаты в благоприятных условиях. Эти сорта продемонстрировали самую высокую отзывчивость на изменение условий. Оставшиеся 15 имеют лучшие результаты в неблагоприятных условиях. Они оказались менее отзывчивыми на изменение условий выращивания.

Показатели стабильности ярового ячменя среднеспелой группы

Таблица 5

|

Сорт |

L´ |

S2d |

ПУСС |

Hom |

|

Ача (стандарт) |

2,05 |

6,22 |

58,22 |

3,57 |

|

Арат |

0,85 |

5,18 |

18,87 |

2,31 |

|

Бахус |

1,74 |

5,05 |

46,98 |

2,99 |

|

Буян |

1,35 |

14,09 |

33,48 |

4,43 |

|

Владук |

3,10 |

3,72 |

76,57 |

9,11 |

|

Зенит |

1,48 |

29,49 |

34,63 |

3,49 |

|

Кедр |

1,50 |

23,14 |

38,85 |

3,67 |

|

Красноярский 80 |

1,68 |

11,43 |

44,69 |

3,54 |

|

Оленёк |

1,53 |

16,83 |

40,24 |

4,58 |

|

Омский 95 |

2,87 |

3,12 |

79,79 |

6,84 |

|

Соболёк |

1,83 |

17.96 |

46,66 |

2,96 |

|

Т 12 |

2,26 |

2,21 |

59,44 |

5,62 |

|

Татум |

1,76 |

59,41 |

52,45 |

6,63 |

|

Тулеевский |

1,36 |

4,24 |

35,09 |

3,80 |

Из показателей гомеостатичности ПУСС является комплексным, поскольку позволяет одновременно учитывать уровень и стабильность урожайности и характеризует способность отзываться на улучшение условий выращивания, а при их ухудшении поддерживать достаточно высокий уровень продуктивности. ПУСС получают умножением средней урожайности сорта (Xi) на индекс стабильности (L´). Чем он больше, тем сорт лучше. Наибольший он у сортов Абалак (150,07), Омский 95 (79,79), Владук (76,57), а наименьший – у сортов Оскар (24,42), Вибке (20,87), Арат (18,87) (см. табл. 4, 5).

Высокогомеостатичным сортам свойственна высокая стабильность урожайности. Наивысший показатель гомеостатичности (Hom) был у сортов Абалак (12,1), Владук (9,1), Омский 96 (6,9), а наименьший – у сортов Арат (2,3), Вибке (2,3), Биом (2,1). Соответственно сорта Абалак, Владук и Омский 96 являются более адаптированными к изменению внешнего воздействия. Их можно использовать при ухудшении условий возделывания. А сорта Арат, Вибке и Биом – наименее приспособленные к такого рода изменениям и сильно реагируют на ухудшение условий (см. табл. 4, 5).

Выводы. Комплексная оценка экологической пластичности скороспелых сортов ячменя позволила установить, что лучшими являются Абалак и Омский 96. Наибольшую пластичность среди среднеспелой группы показали Владук, Омский 95 и Т 12. Лучшие показатели экологической пластичности в голозерной группе имеет Омский голозерный 1. Данные сорта имеют наибольшую пластичность. В условиях Канской лесостепи Красноярского края более пластичные сорта ячменя обладают лучшей приспособленностью к условиям произрастания, о чем свидетельствуют показатели стабильности.

Между величиной линейной регрессии и показателем стабильности сорта существует обратно пропорциональная зависимость: чем выше показатель b i, тем выше коэффициент вариации урожайности и ниже ее стабильность.

Самые низкие коэффициент линейной регрессии были у Абалака, Омского 96, Владука, Омского 95, Т 12 и Омского голозерного 1, что позволяет отнести их к широкоадаптивным сортам. Соответствие уровня урожайности изменению условий выращивания отмечено у сортов Биом, Вулкан, Бахус, Буян, Кедр, Т 12 и Оскар. Высокой отзывчивостью на изменения условий выращивания обладают сорта Вибке и Арат.