Оценка агротехнических факторов возделывания ячменя по ресурсосберегающим технологиям с помощью наземной спектрометрии

Автор: Ивченко В.К., Демьяненко Т.Н., Шевырногов А.П., Ботвич И.Ю., Емельянов Д.В., Ларько А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Оптимизация агротехнических приемов возделывания полевых культур возможна на основе применения методов дистанционного зондирования. С этой целью в условиях Красноярской лесостепи были проведены исследования по оценке динамики нарастания надземной фитомассы ячменя в течение вегетационного периода с применением классического метода учета урожая и наземной спектрометрии. К отличительным особенностям вегетационного периода, который следует охарактеризовать как неблагоприятный для возделывания зерновых культур, можно отнести повышенную теплообеспеченность в июне и августе и крайне низкое количество выпавших осадков в течение июня, июля и августа. В период посева (май) запасы доступной влаги в метровом слое почвы изучаемых вариантов были хорошими (172,7-195,8 мм). В момент цветения ячменя содержание доступной влаги в метровом слое почвы снизилось до минимального за весь период вегетации уровня и составляло 19,0-26,9 мм. Это негативно отразилось на величине фитомассы ячменя. Установлено, что нарастание надземной фитомассы ячменя сопровождается изменением коэффициента спектральной яркости...

Обработка почвы, минеральные удобрения, надземная фитомасса, методы дистанционного зондирования, наземная спектрометрия, коэффициент спектральной яркости

Короткий адрес: https://sciup.org/140243460

IDR: 140243460 | УДК: 633.16:520.84

Текст научной статьи Оценка агротехнических факторов возделывания ячменя по ресурсосберегающим технологиям с помощью наземной спектрометрии

Введение. Характеризуя земледелие в Красноярском крае, часто употребляют термин «рискованное». Это обусловлено сильной континентальностью климата, длительносезонномерзлотными условиями, выраженным мезо- и микрорельефом. Риск заключается в потере не только урожая, но и плодородия пахотных почв. Кроме того, особенностью почвенного покрова земледельческой части Красноярского края является его неоднородность, которая приводит к тому, что на одном полевом массиве может находиться несколько разновидностей, подтипов и даже типов почв [1]. Такая ситуация оказывает большое влияние на продуктивность полевых культур, которая существенно изменяется в пределах одного полевого массива. Для предупреждения и устранения действия неблагоприятных факторов разрабатываются ресурсосберегающие технологии, включающие оптимизацию агротехнических приемов и почвозащитные мероприятия.

Прогрессивным средством для оперативного выявления и предупреждения воздействия неблагоприятных факторов являются методы дистанционного зондирования [2]. Применение ГИС-технологий позволяет обработать большой объем информации о земных факторах жизни растений и на основании их анализа разработать технологии возделывания полевых культур с учетом состояния почвенного плодородия не только каждого конкретного поля, но и элементарных участков, составляющих данный полевой массив [5].

Устранить негативное влияние пестроты почвенного плодородия на урожайность сель- скохозяйственных культур позволяет применение геоинформационных технологий и в частности дифференцированное внесение минеральных удобрений по ресурсосберегающей технологии возделывания полевых культур, обеспечивающих получение устойчивых урожаев и сохранение почвенного плодородия.

Однако для дифференцированного внесения минеральных удобрений необходимо знать контуры элементарных участков на полевом массиве с тем, чтобы вносить минеральные удобрения в полном соответствии с наличием питательных элементов в почве.

Цель исследований : оценка динамики нарастания надземной фитомассы ячменя в течение вегетационного периода с применением классического метода учета урожая и наземной спектрометрии.

В задачу исследований входило изучить динамику нарастания надземной фитомассы ячменя по фазам развития; определить величину надземной фитомассы в сыром состоянии; оценить спектр отражения посевов ячменя в течение вегетационного периода по фазам развития.

Объекты и методы исследований. Для закладки и проведения многолетнего полевого опыта общей площадью 10 га был подобран полевой массив, типичный для данной земледельческой зоны. Исследования выполнялись в звеньях севооборота, развернутого во времени и по полям. Каждое звено включало предшест- повторные посевы зерновых культур: сидеральный пар – яровая пшеница – ячмень – кукуруза – яровая пшеница.

Площадь опытных делянок в полевых опытах составляла 5000 м2. Повторность в опытах – четырехкратная. Расположение делянок двухъярусное, систематическое.

Предшественники и зерновые культуры возделывались по общепринятым технологиям. Основная и предпосевная обработка почвы проводилась в соответствии с зональными рекомендациями [3].

Минеральные азотные удобрения в виде аммиачной селитры вносили в дозе 34,7 кг/га д. в.

Общая площадь опыта с посевами ячменя составила 2 га. Почвенный покров в пределах поля представлен четырьмя контурами пятнистостей, ведущим компонентом в которых является чернозем глинисто-иллювиальный маломощный. Везде ему сопутствует чернозем криогенно-мицеллярный, в двух контурах появляются среднемощные глинисто-иллювиальные черноземы. При отборе растительных образцов учитывалась их принадлежность к конкретному почвенному контуру.

Результаты исследований и их обсуждение. Экологические условия формирования урожая ячменя в год исследований отличались от среднемноголетних данных.

Вегетационный период 2018 года характеризовался своеобразными условиями роста и развития сельскохозяйственных растений (табл. 1).

венник и размещаемые после него первые и

Погодные условия вегетационного периода по данным ГМС Сухобузимо

Таблица 1

|

Показатель |

Месяц |

||||

|

май |

июнь |

июль |

август |

сентябрь |

|

|

Среднесуточная температура, 0С (2018 г). |

8,1 |

20,6 |

18,5 |

18,4 |

10,0 |

|

Температура, оС – среднемноголетний показатель |

8 |

15,2 |

18,4 |

14,9 |

8,2 |

|

Сумма осадков, мм (2018 г.) |

29 |

19,1 |

32,5 |

20,7 |

55,3 |

|

Осадки, мм – среднемноголетний показатель |

32 |

44 |

69 |

62 |

39 |

В мае отмечалась дождливая погода. Среднесуточная температура воздуха была на уровне многолетних данных.

Июнь можно охарактеризовать как острозасушливый. В этот период отмечена повышенная среднесуточная температура воздуха на уровне 20,6 0С, что превышает среднемноголетние данные на 5,4 0С. В то же время количество атмосферных осадков, выпавших в июне, не превысило 19,1 мм, т. е. 43,4 % от среднемноголетних значений.

По величине среднемесячных температур июль месяц ничем не отличался от среднемноголетних данных. Количество же выпавших атмосферных осадков не превысило 47,1 % от среднемноголетних значений.

Август характеризовался повышенной среднесуточной температурой воздуха (18,4 0С при среднемноголетних значениях 14,9 0С) и незначительным количеством выпавших атмосферных осадков (20,7 мм, что составляет 33,4 % от среднемноголетних значений).

И только в сентябре количество выпавших атмосферных осадков превысило среднемноголетние значения и составило 141,8 % по сравнению со среднемноголетними данными.

Таким образом, вегетационный период 2018 г. отличался крайне неравномерным распределением атмосферных осадков и повышенной среднемесячной температурой воздуха в июне и августе. В целом вегетационный период 2018 г. характеризовался как неблагоприятный для возделывания зерновых культур.

Как известно, основным лимитирующим фактором величины урожая сельскохозяйственных культур в земледельческой части лесостепи Красноярского края является влага [4].

Установлено, что к моменту посева ячменя запасы доступной влаги в метровом слое почвы характеризовались как очень хорошие (рис. 1). На изучаемых вариантах основной обработки почвы они колебались в пределах от 172,7 и до 195,8 мм.

В фазу всходов произошло снижение количество доступной влаги в метровом слое почвы. На вариантах основной обработки почвы снижение запасов доступной влаги в почве составило 28,1–40,3 мм. Следует отметить, что в наибольшей степени уменьшились запасы доступной влаги в метровом слое почвы на варианте с отвальной вспашкой (40,3 мм), а в наименьшей – на варианте с поверхностной обработкой почвы (28,3 мм).

Тем не менее, запасы доступной влаги оставались на достаточно хорошем уровне.

Кущение ячменя проходило еще при более низких запасах доступной влаги в метровом слое почвы. На вариантах с отвальной и плоскорезной обработками почвы эти запасы в фазу кущения ячменя можно охарактеризовать как удовлетворительные, а на вариантах с поверхностной и нулевой обработками – как неудовлетворительные.

Uki kill

■ Посев

■ Всходы

■ Кущение

■ Цветение

■ Уборка

Вспашка

Плоскорез

Дискатор

Без обработки

Рис. 1. Запасы доступной влаги под посевами ячменя в метровом слое почвы в течение вегетационного периода 2018 года, мм

Но особенно жесткие условия с обеспеченностью растений ячменя доступной влагой сложились в период цветения этой культуры. В метровом слое почвы запасы доступной влаги не превышали 26,9 мм и изменялись на изучаемых вариантах от 19,0 и до 26,9 мм.

И только благодаря возросшему количеству выпавших атмосферных осадков в сентябре запасы доступной влаги в почве увеличились до уровня удовлетворительных и хороших.

Таким образом, самые неблагоприятные условия для роста и развития ячменя сложились в период цветения, когда запасы в почве снизились до критического уровня. Это негативно сказалось на уровне урожайности данной культуры.

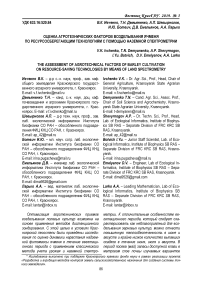

Результаты измерений динамики запасов сырой фитомассы ячменя в течение вегетационного периода показали крайне высокую нестабильность (рис. 2).

Сильная варьируемость данного признака отмечена по всем изучаемым вариантам в течение всего периода вегетации (табл. 2).

■ удобр ■ б/удобр

Рис. 2. Запасы сырой надземной фитомассы ячменя в течение вегетационного периода 2018 г., ц/га

Таблица 2

Запасы сырой фитомассы по срокам вегетации на различных вариантах опыта, ц/га

|

Пока затель |

Вспашка |

Плоскорезная обработка |

Дискование |

Без обработки |

||||

|

Фон |

||||||||

|

удобр. |

неудобр. |

удобр. |

неудобр. |

удобр. |

неудобр. |

удобр. |

неудобр. |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Всходы |

||||||||

|

Xср |

5,8 |

6,0 |

6,1 |

5,4 |

6,0 |

9,1 |

3,1 |

7,3 |

|

m |

2,4 |

0,7 |

3,3 |

1,2 |

2,2 |

0,9 |

1,3 |

2,3 |

|

Sx |

4,7 |

1,5 |

5,8 |

2,1 |

4,4 |

1,9 |

2,6 |

4,7 |

|

V, % |

81 |

25 |

94 |

38 |

73 |

21 |

84 |

64 |

|

Кущение |

||||||||

|

Xср |

25,7 |

39,7 |

47,9 |

17,9 |

57,3 |

40,8 |

40,8 |

42,8 |

|

m |

3,4 |

11,0 |

7,6 |

3,6 |

12,3 |

8,7 |

5,2 |

13,7 |

|

Sx |

6,9 |

22,1 |

13,1 |

6,2 |

24,7 |

17,3 |

10,4 |

27,3 |

|

Цветение |

||||||||

|

Xср |

54,1 |

87,7 |

71,0 |

46,7 |

78,6 |

34,0 |

66,2 |

57,8 |

|

m |

2,7 |

8,3 |

9,6 |

4,7 |

4,4 |

8,3 |

18,4 |

9,2 |

|

Sx |

5,4 |

16,6 |

19,3 |

9,4 |

8,9 |

16,6 |

41,2 |

18,4 |

|

V, % |

10 |

19 |

27 |

20 |

11 |

49 |

62 |

32 |

Окончание табл. 2

|

1 1 |

2 |

3 1 |

4 1 |

5 1 |

6 1 |

7 |

8 1 |

9 |

|

Созревание |

||||||||

|

Xср |

62,7 |

56,4 |

52,0 |

54,7 |

37,2 |

35,3 |

52,2 |

56,9 |

|

m |

14,8 |

13,4 |

8,3 |

14,0 |

5,7 |

2,4 |

5,6 |

21,4 |

|

Sx |

29,6 |

26,9 |

16,6 |

28,0 |

11,3 |

4,9 |

11,2 |

42,8 |

|

V, % |

47 |

48 |

32 |

51 |

30 |

14 |

21 |

75 |

Наиболее высокие коэффициенты вариации получены по всходам (до 94 %).

Во второй половине вегетации ячменя ситуация в определенной степени стабилизируется, и по вариантам с отвальной вспашкой и рыхлением варьируемость не превышает 50 %. На варианте «без обработки» высокая вариабельность (до 75 %) сохраняется до конца вегетации ячменя.

Для оценки влияния отдельных факторов использовали дисперсионный анализ. Однофакторным анализом выявляли влияние почвы.

Действие способа обработки и наличие удобрительного фона оценивали многофактор- ным дисперсионным анализом (табл. 3). Результаты не выявили существенного индивидуального влияния исследуемых факторов. Сила влияния способа обработки и почвенных условий не превышает 15 %. Однако при совместном действии удобрений и способа обработки отмечен эффект взаимодействия: способ обработки усиливает действие удобрений к моменту цветения культуры, но к концу вегетации эффект ослабевает. Очевидно, что основной вклад в формирование урожая осуществляет влаго-обеспеченность почвы.

Таблица 3

Результаты факторного дисперсионного анализа при сравнении запасов фитомассы

|

Фактор |

Фаза вегетации |

F |

P-Значение |

F критич. |

ПСВ, % |

|

Способ обработки |

Всходы |

0,66 |

0,59 |

3,01 |

6,5 |

|

Кущение |

1,63 |

0,21 |

3,01 |

12,9 |

|

|

Цветение |

0,70 |

0,56 |

3,01 |

5,0 |

|

|

Созревание |

1,38 |

0,27 |

3,01 |

14,6 |

|

|

Фон |

Всходы |

1,82 |

0,19 |

4,26 |

6,0 |

|

Кущение |

1,52 |

0,23 |

4,26 |

4,0 |

|

|

Цветение |

2,01 |

0,17 |

4,26 |

4,7 |

|

|

Созревание |

0,00 |

0,98 |

4,26 |

0,0 |

|

|

Взаимодействие |

Всходы |

0,86 |

0,47 |

3,01 |

8,5 |

|

Кущение |

2,50 |

0,08 |

3,01 |

19,8 |

|

|

Цветение |

4,74 |

0,01 |

3,01 |

33,6 |

|

|

Созревание |

0,08 |

0,97 |

3,01 |

0,9 |

|

|

Почвы |

Всходы |

1,03 |

0,40 |

2,98 |

10,6 |

|

Кущение |

1,53 |

0,23 |

2,98 |

15,0 |

|

|

Цветение |

0,27 |

0,84 |

2,93 |

2,8 |

|

|

Созревание |

0,60 |

0,62 |

2,95 |

6,0 |

При парном сравнении вариантов с разными способами основной обработки почвы выявлены достоверно более низкие значения запасов фитомассы ячменя перед уборкой (Р – 0,003–0,01) на варианте с поверхностным рыхлением. Эта динамика нарастания надземной фитомассы ячменя в значительной степени соответствует той динамике запасов доступной влаги в метровом слое почвы, которая представлена на рисунке 2.

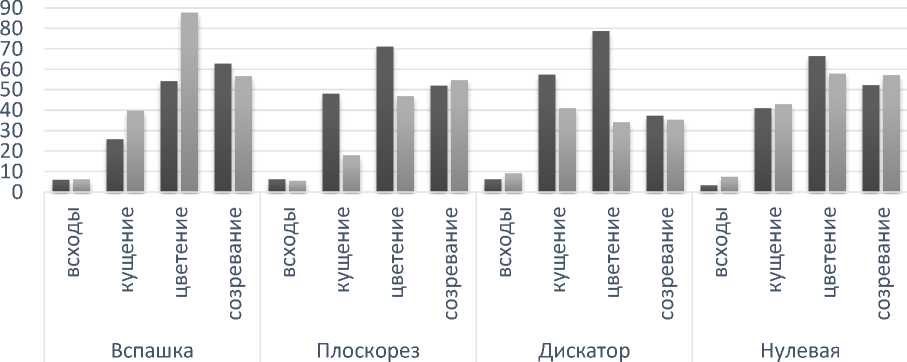

Проведение спектрофотометрических измерений высокого спектрального разрешения в период нарастания надземной фитомассы ячменя осуществлялось спектрорадиометром Spectral Evolution PSR-1100F, производящим измерения коэффициента спектральной яркости (КСЯ) объекта в диапазоне от 320 до 1100 нм. На рисунке 3 представлены графики изменений

КСЯ ячменя в разные периоды вегетации при учетом вносимых удобрений (I – с удобрениями, разных способах основной обработки почвы с II – без удобрений).

Рис. 3. Коэффициенты спектральной яркости посевов ячменя в различные фазы развития (всходы, кущение, цветение, созревание)

Из представленных данных следует, что с развитием растений ячменя и нарастанием надземной фитомассы коэффициент спектральной яркости существенно изменяется. С увеличением фитомассы в течение периода вегетации изменяются форма кривой КСЯ и ее величины в различных спектральных диапазонах. В начале и конце периода вегетации, 2 июня и 7 сентября соответственно, спектральная кривая КСЯ не имеет характерной для зеленой растительности формы. При этом видно, что в начале периода (2 июня) КСЯ не превышает 20 % в ближнем инфракрасном диапазоне. Различия в максимальной величине определяется только способом обработки. Следует отметить, что КСЯ в осенний период в ближнем инфракрасном диапазоне всегда выше, чем весной.

Анализ величины NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) по данным красного и ближнего инфракрасного каналов показал, что на удобренных участках значения NDVI в фазе цветения и созревания превосходят значения на не удобренных [6]. В фазе цветения максимальные различия получены при плоскорезной обработке (31,2 %), минимальные – при поверхностной (3,09 %). В фазе созревания эти различия ме- нее значительны (от 0,61% до 9,51%). Из приведенных графиков видно, что при внесении удобрений удлиняется период вегетации растений ячменя. При всех способах основной обработки почвы величина отражения в ближнем инфракрасном диапазоне при наличии удобрений всегда выше, чем без внесения удобрений (кривая, выделенная на рисунке 3 зеленым цветом).

Выводы . В целом проведенными исследованиями установлено, что вегетационный период 2018 г. характеризовался как неблагоприятный для возделывания зерновых культур. Самые неблагоприятные условия для роста и развития ячменя сложились в период цветения, когда запасы доступной влаги в почве снизились до критического уровня.

С развитием растений ячменя и нарастанием надземной фитомассы коэффициент спектральной яркости существенно изменяется.

Анализ и обработка полученных в ходе полевой спектрометрии данных представляет прикладной интерес при решении задач оценки временных изменений с использованием спутниковой многоспектральной съемки. Наземные спектрометрические данные позволяют исполь- зовать спутниковые измерения при оценке про- 5.

цессов, происходящих в агробиоценозах. А это, в свою очередь, позволяет использовать спутниковые данные для контроля состояния посевов в течение вегетационного периода и прогнозирования урожайности. Кроме того, приме- 6.

нение спутниковых данных высокого разрешения позволяет развивать технологии точного земледелия.

Получение результатов, представленных в настоящих исследований, является важным условием для разработки методов оценки изменений состояния посевов ячменя с использованием авиационных и космических средств. 1. Сформирована база эталонных характеристик отражения для интерпретации спутниковых данных.

Список литературы Оценка агротехнических факторов возделывания ячменя по ресурсосберегающим технологиям с помощью наземной спектрометрии

- Бугаков П.С., Чупрова В.В., Шугалей Л.С. и др. Итоги изучения режимов почв Красноярской лесостепи // Специфика почвообразования в Сибири. - Новосибирск, 1979. - С. 257-267.

- Лыков А.М., Савин И.Ю., Прудникова А.Г. и др. Плодоносие агроценозов как фактор прямого определения агрономической типизации пахотных почв // Достижения науки и техники АПК. - 2012. - № 7. - С. 5-7.

- Якушев В.П., Петрушин А.Ф. Модели агротехнологий как инструмент синтезирования управленческих решений в агроэкосистемах // Полевые эксперименты для устойчивого землепользования: мат-лы III Междунар. коллоквиума. - СПб.: АФИ, 1999. - С. 121-124.

- Система земледелия Красноярского края на ландшафтной основе: науч.-практ. рекомендации / под общ. ред. С.В. Брылева. - Красноярск, 2015. - 224 с.

- Скляднев Н.В. Водный режим почвы и растений в полевых севооборотах // Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. - Красноярск, 1970. - С. 237-244.

- Monitoring vegetation system in the great plains with ERTS / J.W. Rouse, R.H. Haas, J.A. Schell, D.W. Deering // Third ERTS Symposium, NASA SP-351. - 1973. - Vol. 1. - P. 309-317.