Оценка аэрального поглощения НТО культурой Helianthus annuus в условиях Семипалатинского испытательного полигона

Автор: Поливкина Е.Н., Ларионова Н.В., Ляхова О.Н.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

Дана количественная оценка аэрального поглощения трития в форме НТО (тритиевая вода) растениями в естественных условиях Семипалатинского испытательного полигона - бывшая испытательная площадка «Дегелен», на примере культуры подсолнечника ( Helianthus Annuus ). В ходе длительной экспозиции Helianthus Annuus установлена тесная положительная корреляционная зависимость между значениями удельной активности трития в свободной воде растений (ТСВ) и объёмной активностью НТО в воздухе, а также между значениями удельной активности органически связанного трития (ОСТ) и ТСВ (значения коэффициентов корреляции Спирмена составили 0,77 и 0,79 соответственно). Установлено, что при хроническом тритиевом загрязнении воздуха значения фактора R в ходе вегетации Helianthus Annuus варьируют от 0,67 до 0,15 при среднем значении 0,19. Получены значения скорости образования ОСТ в листьях Helianthus Annuus в течение экспозиции. Скорость формирования тритированного органического вещества изменялась в пределах от 0,21 до 0,68 % ч-1. Индекс транслокации (translocation index - TLI) для культуры Helianthus Annuus в конце экспозиции составил 27,4%. Отмечен неравномерный характер распределения ТСВ и ОСТ по органам Helianthus Annuus при длительном аэральном поглощении НТО . Так, максимальные значения удельной активности ТСВ и ОСТ установлены в надземной части, особенно в листьях. Полученные количественные параметры и зависимости можно применять в качестве индикаторов для проведения биологического мониторинга аэрального тритиевого загрязнения.

Семипалатинский испытательный полигон, оксид трития, тритий в свободной воде растений (тсв), органически связанный тритий (ост), аэральное поглощение, инкорпорирование, скорость образования ост, транслокация, распределение

Короткий адрес: https://sciup.org/170171523

IDR: 170171523 | УДК: 614.73:546.11.02.3:614.778 | DOI: 10.21870/0131-3878-2020-29-1-79-89

Текст научной статьи Оценка аэрального поглощения НТО культурой Helianthus annuus в условиях Семипалатинского испытательного полигона

На Семипалатинском испытательном полигоне (СИП) выявлено множество участков, где тритий фиксируется в значимых количествах в различных компонентах окружающей среды [1]. Наиболее распространённой формой нахождения трития на СИП является его окисленная форма (НТО), которая характеризуется высокой миграционной способностью. Кроме того, радиотоксичность НТО для человека на несколько порядков выше по сравнению с НТ [2]. Особый интерес с точки зрения тритиевого загрязнения СИП представляет испытательная площадка «Дегелен», где проводились подземные ядерные взрывы в горизонтальных горных выработках – штольнях, что привело к существенной деформации как горных пород, так и гидрологического режима. В результате, загрязнённые радионуклидами (3H, 90Sr, 239+240Pu др.) воды выходят на земную поверхность в районе порталов штолен (штольневые воды). Такие штольни с водотоками характеризуются высоким содержанием НТО в воде и, соответственно, в атмосферном воздухе на припортальных участках [3]. Следующим этапом миграции трития является растительный покров, так как растения в процессе своей жизнедеятельности способны активно поглощать воду, а, значит, и НТО, не только корневым, но и аэральным путём [4, 5]. Необходимо отметить ещё один важный аспект участия растений в процессах миграции трития. В результа-

Поливкина Е.Н.* – начальник группы, к.б.н.; Ларионова Н.В. – учёный секретарь, к.б.н.; Ляхова О.Н. – начальник отдела, к.б.н. ИРБЭ НЯЦ РК.

те идентичности химических свойств молекул Н 2 О и НТО тритий достаточно легко вовлекается в процессы фотосинтеза и, как следствие, инкорпорируется в органическое вещество [6, 7]. Известно, что органически связанный тритий, по сравнению с НТО, способен на длительное время задерживаться в составе клеточных структур, поэтому с точки зрения дозовых нагрузок он представляет особый интерес [8, 9].

В настоящее время разработано несколько различных моделей, которые могут быть использованы для прогнозирования дозовых нагрузок при длительном и краткосрочном поступлении трития в окружающую среду [5, 10-12]. Однако, основная проблема всех современных моделей заключается в недостатке количественных данных, полученных в условиях естественной динамики активности трития в воздухе [5]. В основном при моделировании для количественной оценки процессов поглощения и инкорпорирования НТО используют такие параметры как скорость превращения ТСВ в ОСТ [13], индекс транслокации [6, 10]. Для количественной оценки способности биологической системы к накоплению трития в органическом веществе используют коэффициент R (specific activity ratio – SAR), который определяется как отношение удельных активностей ОСТ и ТСВ [14, 15], данный параметр также является маркером тритиевого загрязнения [15].

В связи с этим, цель работы заключалась в количественной оценке процесса хронического аэрального поглощения НТО растениями в естественных условиях СИП на примере культуры Helianthus Annuus .

Материалы и методы

В качестве экспериментальных растений использовали культуру подсолнечника ( Helianthus Annuus ). Выбор культуры обусловлен тем, что подсолнечник является растением степного климата, хорошо приспособлен к воздушной и почвенной засухе, перепадам температуры. Данные экологические характеристики имеют немаловажное значение при выращивании растений в климатических условиях СИП.

Исследование количественных показателей поглощения и инкорпорирования НТО растениями при хроническом аэральном тритиевом загрязнении проводили в естественных условиях. Для эксперимента был выбран припортальный участок одной из штолен с водотоком на испытательной площадке «Дегелен», который характеризуется высокой концентрацией НТО как в воде, так и, соответственно, в приземном воздухе [1].

Для постановки натурных экспериментов использовали фоновую светло-каштановую суглинистую почву. Согласно предварительному анализу, удельная активность трития (НТО) в дистилляте почвы, взятой для эксперимента, находилась ниже предела обнаружения используемого аппаратурно-методического обеспечения.

В пластиковые вегетационные сосуды (V – 35 л) помещали дренаж, затем почву, на которой в лабораторных условиях проращивали подсолнечник в течение 10 дней. Всего подготовлено 10 сосудов. Для посадки использовали семена, схожие по размеру и массе. В одном сосуде проращивали не более 3 проростков. В среднем каждый 10-дневный проросток имел массу 50-60 г. Вегетационные сосуды с 10-дневными проростками подсолнечника устанавливались на экспериментальном участке СИП. Экспозиция растений длилась до начала созревания подсолнечника – фазы роста семян. Полив экспериментальных растений осуществляли 1 раз в неделю дистиллированной водой. Температура окружающей среды и относительная влажность воз- духа на экспериментальном участке измерялись во время каждого отбора проб растений и воздушных паров с использованием термогигрометра ИВА-6 (Россия).

В течение всего эксперимента каждые 10 дней производили отбор 3 проб листьев подсолнечника. Для установления характера распределения ТСВ и ОСТ в конце вегетационного периода на стадии созревания дополнительно производили отбор проб органов подсолнечника (стебли, листья, соцветия, корни). Масса каждого растительного образца в среднем составляла 100-150 г. Измерение удельной активности трития производили в свободной воде тканей и органической составляющей растений. Выделение свободной воды растений производили посредством специальной установки [16]. Установка представляет собой герметичную прозрачную ёмкость для загрузки растительного образца, соединённую с охлаждаемой металлической поверхностью и приёмником для конденсата, извлекаемого из пробы. Отобранный конденсат объёмом 10-15 мл подготавливали для проведения β-спектрометрического измерения удельной активности трития на жидко-сцинтилляционном спектрометре.

Подготовку проб растений для измерения удельной активности ОСТ производили методом сжигания сухого растительного образца на установке «Sample Oxidizer model 307» (PerkinElmer, США) с последующей подготовкой полученной воды для проведения β-спектрометрического измерения удельной активности 3H на жидкостно-сцинтилляционном спектрометре.

Одновременно с отбором растительных образцов каждые 10 дней производили отбор проб водяных паров приземного воздуха экспериментальной площадки. Отбор проб водяных паров воздуха проводился открытым способом: на выбранном участке устанавливалась криогенная установка, и производилось вымораживание на высоте 50 см от поверхности земли. Криогенная установка состояла из сосуда Дьюара, наполненного жидким азотом, в который опускался медный хладовод с радиатором. Длительность вымораживания одной пробы атмосферной влаги составляла 1,5-2 ч. Пробу собирали в пластиковый флакон (виалу). Объём каждой пробы составлял 20 мл. Вымороженные пары воды объёмом 20 мл предварительно фильтровали для избавления от примесей. Из отфильтрованной пробы отбирали образец объёмом 3 мл и подготавливали для проведения β-спектрометрического измерения удельной активности трития на жидко-сцинтилляционном спектрометре.

В естественных условиях при непрерывной длительной экспозиции невозможно полностью исключить корневое поглощение трития, диффундирующего из атмосферной влаги в почву, а также поглощение трития из атмосферных осадков. В связи с этим, для контроля удельной активности НТО в почвенном растворе предварительно производили отбор средней пробы почвы массой 300 г до и после экспозиции растений. Навеску почвы помещали в трёхгорлую колбу. В одно горло колбы устанавливали термометр для контроля температуры, а в другое – систему подачи осушенного воздуха. Осушенный воздух подавался с целью полного извлечения почвенного конденсата из камеры колбы. Далее колбу соединяли с обратным холодильником. В собранной установке производили дистилляцию почвенного образца при температуре 110 °С. Нагревание продолжали до прекращения образования дистиллята. Далее дистиллят, отобранный при данной температуре, подготавливали для проведения β-спектрометрического измерения удельной активности трития.

Определение удельной активности трития в исследуемых образцах проводилось методом жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии с использованием спектрометра «QUANTULUS 1220» (PerkinElmer, США) [17]. Непосредственно перед проведением анализа все пробы проходили стадию фильтрации для удаления механических примесей, затем из измеряемого образца отбиралась аликвота объёмом 3 мл и помещалась в пластиковую виалу объёмом 20 мл с добавлением сцинтилляционного коктейля в пропорции 1:4 (отношение «образец-сцинтиллятор»). Для анализа проб использовался сцинтилляционный коктейль Ultima Gold LLT, разработанный специально для измерения трития в природных образцах (эффективность регистрации для трития в диапазоне 0-18 КэВ порядка 60%). Время измерения для каждого образца составляло около 120 мин. Обработка бета-спектра и расчёт концентрации активности трития проводились с помощью программы «Quanta Smart». Минимально-детектируемая активность трития используемой радиометрической аппаратуры составила – 0,07 Бк/л.

Скорость образования ОСТ рассчитывали согласно формуле [13]:

d С о с т _ .

—-— = и Стее * 10 О, dt где Сост – активность ОСТ в листьях подсолнечника, Бк/л; Стсв – активность ТСВ в листьях подсолнечника, Бк/л; t – время наблюдений (экспозиции), ч; v – скорость превращения ТСВ в ОСТ, % ч-1.

Для количественной оценки переноса ОСТ в растении использовали индекс транслокации (translocation index), который определяется следующим соотношением [10]:

ТЫ = с ост плод 1 оо% ,

Стсе лист где Сост – удельная активность ОСТ в органах, Бк/л; Стсв – удельная активность ТСВ в листьях, Бк/л.

Результаты и обсуждение

В период проведения экспозиции Helianthus Annuus производили измерение климатических показателей, оказывающих влияние на степень открытости устьиц листьев (температура и относительная влажность), а также объёмной активности НТО в воздухе экспериментальной площадки. Так, в период экспозиции подсолнечника объёмная активность НТО воздуха варьировала в пределах от n∙102 до n∙103 Бк/м3 (рис. 1). Температура воздуха изменялась в пределах от 24,6 до 35,5 °С, относительная влажность воздуха – от 25,7 до 75%. Таким образом, в течение экспозиции растений значения удельной активности трития в воздухе и климатические показатели имели достаточно динамичный характер.

О "

I

О .

400 (D .

200 О .

0 0

Период экспозиции, сутки

Рис. 1. Динамика содержания НТО в водяных парах воздуха при отборе проб растений.

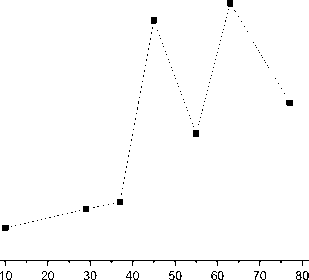

На рис. 2 представлены результаты измерения удельной активности радионуклида трития в течение экспозиции в свободной воде и органической составляющей листьев Helianthus Annuus . В табл. 2 представлены стадии вегетационного развития Helianthus Annuus в ходе экспозиции. Согласно полученным данным максимальная активность ТСВ и ОСТ в листьях отмечена в фазе цветения. На стадии роста семян, которую можно считать началом созревания, наоборот, наблюдалось снижение активности ТСВ в листьях на 30%, а ОСТ – на 10%.

Период экспозиции Helianthus Annuus , сутки

Рис. 2. Удельная активность ТСВ и ОСТ в листьях Helianthus Annuus при хроническом аэральном поглощении НТО.

В целом, удельная активность ТСВ в листьях Helianthus Annuus на протяжении всего периода экспозиции имела значения на порядок выше по сравнению с ОСТ. На основе полученных данных рассчитана скорость образования ОСТ в течение экспозиции в листьях Helianthus Annuus (рис. 3) .

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

200 400 600 800

1000 1200 1400 1600 1800

Период экспозиции, ч

Рис. 3. Скорость образования ОСТ в листьях Helianthus Annuus во время экспозиции.

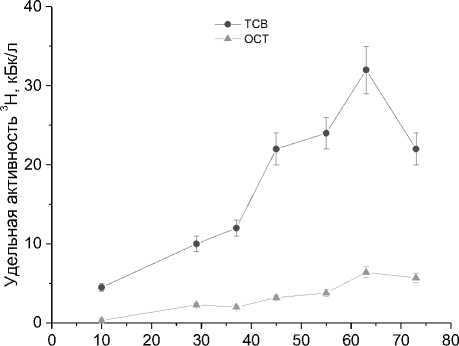

Из рис. 3 видно, что скорость образования ОСТ в листьях Helianthus Annuus в течение экспозиции изменялась в пределах от 0,68 до 0,21 % ч-1. При этом максимальные значения скорости образования ОСТ наблюдались только в фазе активного роста Helianthus Annuus, которая характеризуется интенсивным формированием вегетативной массы за счёт активного био- синтеза, в том числе и фотосинтеза, в ходе которого в основном инкорпорируется НТО [5]. В конце экспозиции (стадия роста семян) показатель скорости образования ОСТ снизился почти в 3 раза. Полученные результаты можно объяснить тем, что в листьях, достигнувших предельных размеров, начинаются процессы их изнашивания, ведущие к старению [18]. По мере старения листа постепенно снижается интенсивность фотосинтеза и дыхания и, соответственно, скорость образования ОСТ.

Для обработки полученных количественных данных применён метод рангового корреляционного анализа (табл. 1).

Таблица 1 Результаты рангового корреляционного анализа

|

Параметры |

Значения коэффициента корреляции Спирмена |

|

|

Температура |

ТСВ, ОСТ |

- |

|

Относительная влажность воздуха |

ТСВ, ОСТ |

- |

|

Объёмная активность НТО в водяных парах воздуха |

ТСВ |

0,77 |

|

Объёмная активность НТО в водяных парах воздуха |

ОСТ |

0,86 |

|

ТСВ |

ОСТ |

0,79 |

|

ТСВ |

скорость образования ОСТ |

- |

Примечание: «-» – отсутствует достоверная корреляционная зависимость.

Согласно результатам статистической обработки данных достоверная зависимость между удельной активностью ТСВ, ОСТ и климатическими показателями (температура и относительная влажность воздуха) отсутствует. Вероятно, это обусловлено тем, что объём аэрально поступающих водяных паров в строму листьев в большей степени обусловлен физиологическим состоянием растений (интенсивность транспирации, степень насыщенности растительных клеток водой и т.д.), а климатические факторы оказывают опосредованное влияние на степень открытости устьиц листовой пластины [18].

Из табл. 1 видно, что удельная активность ТСВ, ОСТ в листьях и НТО в атмосферной влаге тесно коррелируют между собой, что вполне очевидно, так как НТО является источником формирования ТСВ, который, в свою очередь, является источником формирования ОСТ.

Значения коэффициента R для культуры Helianthus Annuus изменялись в течение экспозиции в пределах от 0,67 до 0,15 (табл. 2) при среднем значении 0,19.

Таблица 2

Значения коэффициента R для Helianthus Annuus при хроническом аэральном поглощении НТО

|

Время экспозиции, сут |

Фаза вегетации |

Коэффициент R |

|

10 |

0,67 |

|

|

29 37 |

Интенсивный рост |

0,23 0,17 |

|

45 |

0,15 |

|

|

55 |

Бутонизация |

0,15 |

|

63 |

Цветение |

0,20 |

|

77 |

Начало созревания (рост семян) |

0,26 |

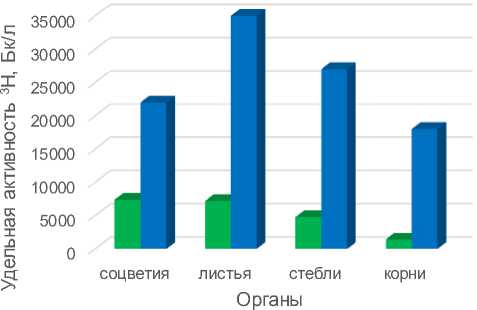

Установлен характер распределения ТСВ и ОСТ по органам Helianthus Annuus в фазе роста семян (рис. 4). Согласно представленным данным при аэральном поглощении НТО удельная активность ТСВ и ОСТ в надземной части подсолнечника выше в 1,5-2 и в 3,5-5 раз соответственно по сравнению с корнями. Согласно ранее проведённым исследованиям [19] при корневом поглощении НТО распределение трития носит противоположный характер, и максимальная удельная активность ТСВ и ОСТ отмечается в корнях, а не в надземных органах растений. Вероятно, на распределение ТСВ и ОСТ по органам наряду с другими факторами может оказывать влияние путь поступления трития в растение.

Рис. 4. Распр д р u uu це экспозиции.

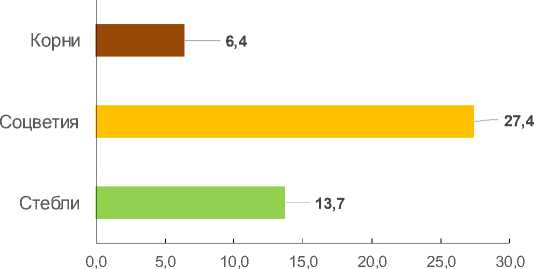

Для количественной оценки переноса ОСТ в растении использовали индекс транслокации (TLI – translocation index) [10]. Значения TLI представлены на рис. 5.

Индекс транслокации, %

Рис. 5. Транслокация ОСТ в органы Helianthus Annuus , %.

Согласно полученным данным (рис. 5) максимальное значение индекса транслокации ОСТ отмечено для соцветий Helianthus Annuus , что, вероятно, обусловлено интенсивным поступлением продуктов фотосинтеза, а, значит, и органически связанного трития из листьев в генеративные органы в фазе созревания.

Следует отметить, что эксперимент проводился в естественных условиях длительное время (большую часть вегетационного периода), поэтому невозможно было исключить диффузию НТО из атмосферы в почву вегетационных сосудов. В связи с этим для контроля удельной активности НТО в почвенном растворе были отобраны образцы почвы до начала и в конце экспозиции. Установлено, что до начала экспозиции активность НТО в почвенном дистилляте была ниже пределов обнаружения используемой аппаратуры (0,07 Бк/л), а в конце составила всего 450 Бк/л, что существенно мало в сравнении с активностью НТО в атмосферной влаге (рис. 1). Таким образом, корневым поступлением радионуклида из почвенного раствора можно пренебречь, так как основным источником трития для Helianthus Annuus в данном случае являлась атмосферная влага.

Заключение

На основании проведённых исследований аэрального поглощения трития на примере культуры Helianthus Annuus в естественных условиях СИП можно сделать вывод о том, что удельная активность ТСВ и ОСТ тесно связана с объёмной активностью НТО в воздухе.

Количественная оценка полученных результатов показала, что скорость образования ОСТ в листьях при аэральном поглощении НТО, вероятно, связана с возрастом листовой пластины, который влияет на интенсивность процессов фотосинтеза и дыхания, определяющих, в свою очередь, инкорпорирование трития. Установлено, что на характер распределения ТСВ и ОСТ в растении может оказывать влияние путь поступления НТО.

Полученные результаты можно использовать при проведении биологического мониторинга тритиевого загрязнения. В качестве индикатора воздушного загрязнения растительного покрова будет являться характер распределения трития в растениях, а также значения коэффициента R.

Список литературы Оценка аэрального поглощения НТО культурой Helianthus annuus в условиях Семипалатинского испытательного полигона

- Ляхова О.Н. Исследование уровня и характера распределения трития в воздушной среде на территории СИП: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Обнинск, 2013. 25 с.

- Okada S., Momoshima N. Overview of tritium: characteristics, sources and problems //Health Phys. 1993. V. 65, N 6. P. 595-609.

- Ляхова О.Н., Лукашенко С.Н., Айдарханов А.О. Выявление основных источников поступления трития в атмосферный воздух и оценка уровня загрязнения тритием воздушной среды горного массива Дегелен //Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. 2010. Т. 3, № 14. С. 73-82.

- Murphy C.E.Jr. The transport, dispersion and cycling of tritium in the environment. Aiken: Savannah River Laboratory, 1990. 70 p. [Электронный ресурс]. URL: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/ metadc1212904/m1/5/ (дата обращения 09.01.2020).

- Boyer C., Vichot L., Fromm M., Losset Y., Tatin-Froux F., Guetat P., Badot P.M. Tritium in plants: a review of current knowledge //Environ. Exp. Bot. 2009. V. 67, N 1. P. 34-51. DOI: 10.1016/j.envexbot.2009.06.008.

- Garland J.A., Ameen M. Incorporation of tritium in grain plants //Health Phys. 1979. V 36, N 1. P. 35-38.

- Diabate S., Strack S. Organically bound tritium //Health Phys. 1993. V. 65, N 6. P. 698-712.

- UNSCEAR 2016 Report. Annex C. Biological effects of selected internal emitters – Tritium. New York, USA: United Nations, 2017. P. 241-359.

- Synzynys B.I., Momot O.A., Mirzeabasov O.A., Zemnova A.V., Lyapunova E.R., Glushkov Yu.M., Oudalova A.A. Radiological problems of tritium //XIII International Youth Scientific and Practical Conference "FUTURE OF ATOMIC ENERGY – AtomFuture 2017". Obninsk, 2018, pp. 249-260. DOI: 10.18502/keg.v3i3.1624.

- Strack S., Diabat S., Muller J., Raskob W. Organically bound tritium formation and translocation in crop plants, modelling and experimental results //Fusion Techn. 1995. V. 28. P. 951-956.

- Barry P.J., Watkins B.M., Belot Y. Intercomparison of model predictions of tritium concentrations in soil and foods following acute airborne HTO exposure //J. Environ. Radioactivity. 1999. V. 42. P. 191-207.

- Hamby D.M., Bauer L.R. The vegetation-to-air concentration ratio in a specific activity atmospheric tritium model //Health Phys. 1994. V. 66, N 3. P. 339-342.

- Atarashi-Andoh M., Amano H., Ichimasa M., Ichimasa Y. Conversion rate of HTO to OBT in plants //Fusion Sci. Techn. 2002. V. 41, N 3. P. 427-431.

- Shen H., Yao R. Study of ratio of tritium concentration in plants water to tritium concentration in air moisture for chronic atmospheric release of tritium //Energy Procedia. 2011. V. 5. P. 2421-2425. DOI: 10.1016/j.egypro.2011.03.416.

- Kim S.B., Lee M.H., Choi G.S. Investigation into tritium behavior in Chinese cabbage and rice after a short-term exposure of HTO //J. Korean Ass. Radiat. Prot. 1998. V. 23, N 2. Р. 75-82.

- Лукашенко С.Н., Ларионова Н.В., Зарембо В.П. Инновационный патент РК № 29721. Установка для извлечения воды из образцов //Электронный бюллетень. Астана, 2015. бюл. № 4. [Электронный ресурс]. URL: http://kzpatents.com/4-ip29721-ustrojjstvo-dlya-izvlecheniya-vody-iz-obrazcov.html (дата обращения 25.12.2019).

- Качество воды. Определение объёмной активности трития. Метод подсчёта сцинтилляций в жидкой среде. Международный стандарт ISO 9698:2010. Астана: «КазИнСт», 2010. 32 с.

- Якушкина Н.И., Бахтина Е.Ю. Физиология растений: Учебник. М.: ВЛАДОС, 2004. 484 с.

- Polivkina Y.N., Larionova N.V. Lyakhova O.N., Lukashenko S.N. Experimental studies of specifics of 3Н transport in plant by root uptake //Book of abstracts and program of 4th International Conference on Environmental Radioactivity: Radionuclides as Tracers of Environmental Processes. 29 May – 2 June 2017. Vilnius, 2017. P. 237.