Оценка активности антиоксидантного фермента и активности ферментов анаэробного гликолиза при постепенном повышении температуры у видов байкальского амфипод Eulimnogammarus marituji, E. maackii и Gmelinoides fasciatus

Автор: Аксенов-грибанов Д.В., Лубяга Я.А.

Журнал: Журнал стресс-физиологии и биохимии @jspb

Статья в выпуске: 4 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящего исследования была оценка активности антиоксидантного фермента и активности ферментов анаэробного гликолиза при постепенном повышении температуры у видов байкальских амфипод Eulimnogammarus marituji (Baz., 1945), E. maackii (Gerstf, 1858) и Gmelinoides fasciatus (Stebb. , 1899). У всех видов при постепенном повышении температуры наблюдалось повышение экспозиции активности пероксидазы. Активность активности каталазы, глутатиона S-трансферазы и лактатдегидрогеназы у E. marituji и E. maacki отличалась от G. fasciatus. Было предложено, что изменения активности антиоксидантного фермента и активности ферментов анаэробного гликолиза в байкальских амфиподах могут способствовать повышению функциональной эффективности гликолитических процессов и поддержанию энергетического гомеостаза у эндемичных организмов.

Короткий адрес: https://sciup.org/14323964

IDR: 14323964

Текст научной статьи Оценка активности антиоксидантного фермента и активности ферментов анаэробного гликолиза при постепенном повышении температуры у видов байкальского амфипод Eulimnogammarus marituji, E. maackii и Gmelinoides fasciatus

Среди защитных систем гидробионтов к повышенным температурам среды важную роль играют неспецифические механизмы стресс – адаптации, включающие в себя различные компоненты антиоксидантной системы и энергетического метаболизма.

Для исследования особенностей механизмов стресс – адаптации наиболее подходящими являются организмы, которые длительное время эволюционировали в стабильных условиях. Одним из природных очагов видообразования является древнейшее (более 25 млн. лет пресноводное озеро Байкал. Фауна Байкала насчитывает 2600 видов, 80% из которых являются эндемиками (Тимошкин и др., 2009).

Целью настоящей работы являлась оценка влияния повышенной температуры окружающей среды на активность ферментов антиоксидантной системы и анаэробного гликолиза у эндемичных байкальских видов амфипод.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами настоящего исследования были выбраны представители 3х эндемичных видов амфипод оз. Байкал: Eulimnogammarus maackii ( Gerstf., 1858 ) , E. marituji (Baz., 1945), Gmelinoides fasciatus (Stebb., 1899). Представленные виды амфипод отличаются по терморезистентным способностям (Тимофеев и др., 2006; Тимофеев, 2010). Организмы были собраны в литоральной зоне озера (0 - 2 м), в районе пос. Большие Коты (Южный Байкал). Амфипод содержали раздельно по видам в аэрируемых термостатах при температуре 6-7°С в течение 3 - 4 суток до проведения экспериментов. До эксперимента животных кормили коммерческим кормом Tetramin (Германия). Высокая двигательная активность, питание и отсутствие гибели организмов в акклимационный период позволяют заключить, что содержание в лабораторных условиях не являлось для них стрессовым. Во всех экспериментах использовали здоровых и активных особей.

В исследовании проводили экспозицию амфипод в условиях постепенного повышения температуры с 7°С (средняя температура среды обитания, температура акклимации) до температуры, при которой отмечали гибель 100% особей (30°С). Изменение температуры проводили в цифровом крио термостате WiseCircu Wcr6 (Германия) со скоростью 1°С•ч-1. Фиксацию материала в жидком азоте проводили каждые 5°С (5 часов). Контрольные образцы фиксировали при температуре акклимации (7°С) в начале и в конце эксперимента.

Оценку активности ферментов АОС (пероксидазы, каталазы и глутатион S-трансферазы) проводили, согласно модифицированным спектрофотометрическим методикам Drotar (1985), Aebi (1984) и Habig (1974) соответственно (Тимофеев, 2010). Определение активности лактатдегидрогеназы проводили энзиматическим спектрофотометрическим методом с применением стандарт-набора «ЛДГ-витал» (Vital–Diagnostics Spb), согласно рекомендациям производителя.

Измерения проводили на спектрофотометре Cary 50 (Varian, США) при λ=340 нм для пероксидазы и лактатдегидрогеназы, при λ=240 нм для каталазы и при λ=436 нм для глутатион S - трансферазы.

Все эксперименты проведены в 9

биологических параллелях. Биохимический анализ каждой пробы проведен в 3-х аналитических

измерениях. Оценку

достоверности проводили, используя двувыборочный u-критерий Манна-Уитни.

Статистический анализ проводили с использованием программы Statistica 8.0. На диаграммах указаны доверительные интервалы. * - обозначены случаи достоверного отличия значений от контрольного при доверительной вероятности – 0,95.

РЕЗУЛЬТАТЫ

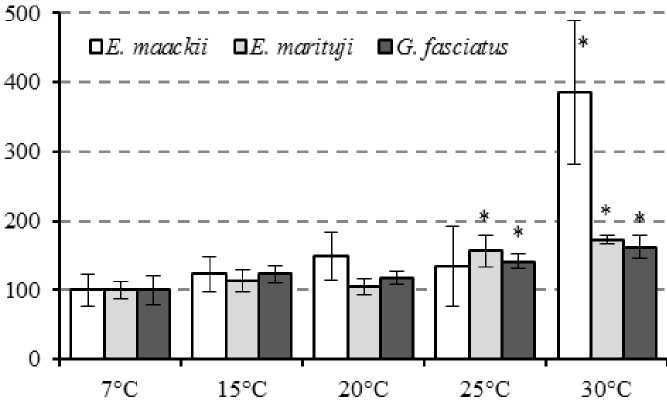

Материалы по оценке изменения активности ферментов АОС у амфипод, экспонированных в условиях повышения температуры среды, представлены на рис. 1-3. На рис.1. представлены результаты оценки изменения активности пероксидазы. Как следует из представленных материалов, экспозиция всех видов амфипод в условиях повышения температуры среды приводила в увеличению активности фермента. У амфипод E. maackii отмечали троекратное увеличение активности пероксидазы при повышении температуры среды до 30°С. Повышение температуры экспозиции до 25°С приводило к росту активности пероксидазы на 56-73 % у вида E. marituji и на 41-62 % у вида G. fasciatus.

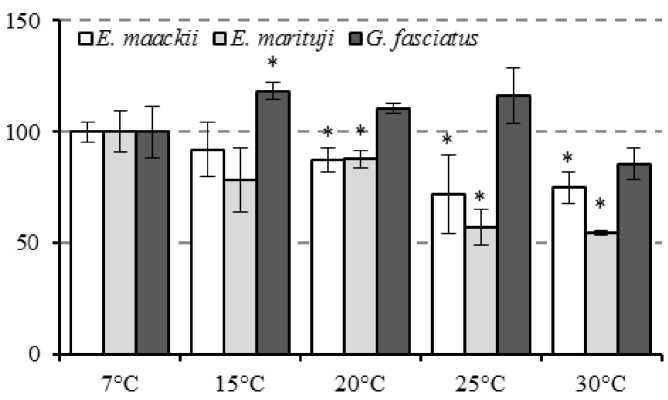

Результаты оценки изменений активности глутатион S-трансферазы даны на рис. 2. Как следует из представленных материалов, экспозиция G. fasciatus в условиях повышения температуры среды приводила к кратковременному статистически значимому увеличению активности глутатион S-трансферазы на 20 % при температуре экспозиции 15°С. Последующее повышение температуры среды не вызывало статистически значимых изменений в активности фермента у G. fasciatus . В отличие от G. fasciatus , у амфипод E. maackii и E. marituji , отмечали постепенное снижение активности глутатион S-трансферазы на 13-25% и на 12-45% соответственно при температурах экспозиции выше 20°С.

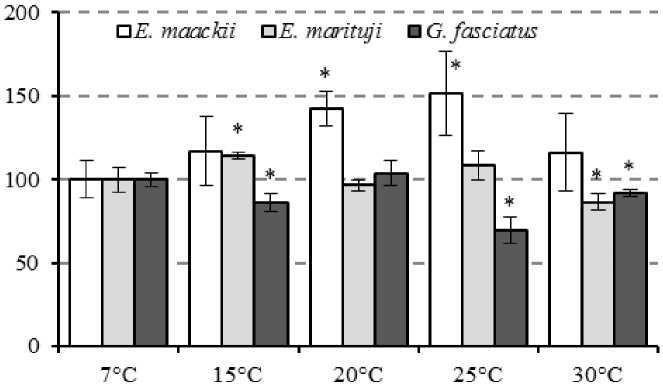

На рис. 3. представлены результаты по оценке изменения активности каталазы. Как следует из представленных материалов, экспозиция G. fasciatus в условиях повышения температуры среды с 15°С до 30°С приводила к снижению активности каталазы на 15-31 %. Экспозиция амфипод вида E. maackii в условиях повышения температуры среды с 15°С до 25°С приводила к постепенному увеличению активности каталазы на 52 % относительно контрольных значений. Повышение температуры до 30°С вызывало снижение активности каталазы до контрольных значений. Экспозиция байкальских амфипод E. marituji в условиях повышения температуры среды приводила как к незначительному, но статистически значимому увеличению активности каталазы при 15°С, так и к снижению активности при температуре экспозиции 30°С. При этом, изменения активности каталазы у E. marituji не превышали 15 % относительно контрольных значений.

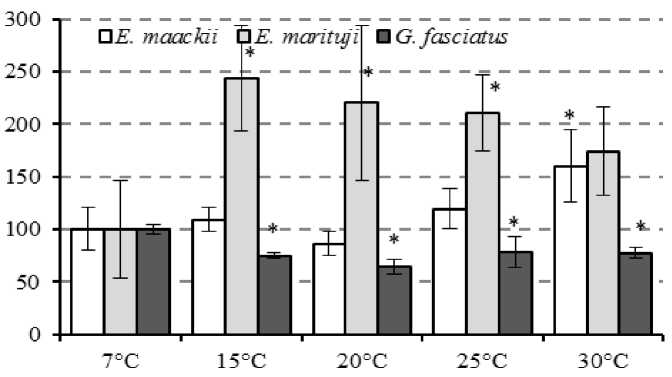

Материалы оценки изменений активности фермента анаэробного гликолиза -лактатдегидрогеназы - у амфипод, экспонированных в условиях повышения температуры среды, даны на рис. 4. Как следует из представленных материалов, экспозиция амфипод видов E. maackii и Е. marituji в условиях повышения температуры среды приводила к повышению активности лактатдегидрогеназы. Увеличение активности фермента у Е. marituj отмечали на 75 - 145% в ходе всего эксперимента, тогда как у Е. maackii увеличение активности лактатдегидрогеназы отмечали на 60 % при повышении температуры экспозиции до 30°С. У G. fasciatus , в отличие от других исследуемых видов, отмечали снижение активности лактатдегидрогеназы на 15 - 42 % при повышении температуры среды с 15°С до 30°С.

Рисунок 1 Изменение активности пероксидазы у байкальских эндемичных амфипод, экспонированных в условиях повышения температуры среды (в процентах)

Рисунок 2. Изменение активности глутатион S-трансферазы у байкальских эндемичных амфипод, экспонированных в условиях повышения температуры среды (в процентах)

Рисунок 3. Изменение активности каталазы у байкальских эндемичных амфипод, экспонированных в условиях повышения температуры среды (в процентах)

Рисунок 4. Изменение активности лактатдегидрогеназы у байкальских эндемичных амфипод, экспонированных в условиях повышения температуры среды (в процентах)

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе проведенного исследования с представителями эндемичной байкальской фауны, выявлены как сходства, так и различия в направленности изменений активности ферментов АОС и анаэробного гликолиза при увеличении температуры среды. При экспозиции в условиях повышенных температур у всех видов амфипод отмечали рост активности пероксидазы. У видов E. maacki и E. marituji было отмечено снижение активности глутатион S-трансферазы, напротив, у G. fasciatus наблюдали кратковременное повышение активности фермента. При оценке активности каталазы было установлено, что у G. fasciatus отмечается снижение активности фермента в ходе всей экспозиции, тогда как у других видов амфипод отмечали повышение активности. Установлено, что активность лактатдегидрогеназы у экспонированных E. maacki и E.marituji повышается, а у G. fasciatus – снижается.

Изменения активности ферментов АОС указывают на нарушение системы контроля за эндогенно образованными активными формами кислорода (АФК). Так, повышение активности пероксидазы и каталазы у всех исследуемых видов в условиях повышения температуры среды указывает на активацию антиоксидантной системы (АОС) и элиминацию активных форм кислорода (АФК) и свободно-радикального окисления (Хочачка, Сомеро, 1977, 1988). Важно отметить, что увеличение активности каталазы

Глутатион S-трансфераза играет важную роль в механизмах выведения токсичных метаболитов из организма и элиминации вторичных продуктов перекисного окисления липидов (триеновые основания, альдегиды, кетоны) (Хочачка, Сомеро, 1977). У амфипод видов E. maackii и E.marituji было отмечено снижение активности глутатион S-трансферазы, что может быть связано с инактивацией фермента вследствие высокой физиологической температуры и замедлением метаболизма. У G. fasciatus – кратковременное повышение активности глутатион S-трансферазы с последующей флуктуацией около контрольных значений, возможно, указывает как на накопление вторичных продуктов ПОЛ, так и на усиление их выведения, что обеспечивает внутриклеточную защиту от эндогенного повреждения мембран (Тимофеев, 2010; Хочачка, 1988).

Представленные межвидовые различия активности ферментов АОС и анаэробного гликолиза тесно связаны с экологическими характеристиками исследованных видов, и, в частности, с их различными терморезистентными характеристиками. Известно, что G. fasciatus характеризуется более высокими показателями терморезистентности, чем другие исследованные байкальские виды (Березина, Петрящев, 2012; Тимофеев, 2010).

Таким образом, разнонаправленные изменения активности ферментов АОС и анаэробного гликолиза у исследованных видов амфипод, различающихся по своим терморезистентным способностям, свидетельствуют о различиях в механизмах стресс-адаптации у организмов в условиях изменяющейся температуры среды обитания. G. fasciatus характеризуется более широким диапазоном термотолерантности, чем другие исследованные байкальские виды амфипод, в том числе, вероятно, за счет активации механизмов выведения токсичных метаболитов, поддержания энергетического гомеостаза и увеличения доли анаэробного гликолиза. Другие исследованные виды E. maackii и E. marituji, обладают узким диапазоном термотолерантности, вследствие чего активация неспецифических механизмов стресс-адаптации происходит раньше и имеет иную направленность, чем у G. fasciatus. Изменения активности антиоксидантных ферментов и ферментов анаэробного гликолиза в условиях роста температуры среды могут способствовать повышению эффективности функционирования гликолитических процессов и поддержанию энергетического гомеостаза у байкальских видов.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ (12-04-31767 мол_а, 12-04-90039 Бел_а, 12-04-98062-р_сибирь_а, 11-04-00174-а, 11-04-91321-СИГ_а, гранта ИГУ для поддержки аспирантов и молодых ученых, грантов Президента РФ МК-5466.2012.4, МД-2063.2012.4, МК-4772.2011.4, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», и DAAD-М. Ломоносов 2012-2013 (10.51.2011).

Авторы выражают глубокую признательность своему научному руководителю д.б.н М.А. Тимофееву за общее руководство, а также коллегам к.б.н. Ж.М. Шатилиной, к.б.н. Д.С. Бедулиной, к.б.н. В.В. Павличенко и к.б.н. Протопоповой М. В. за помощь в проведении данного исследования.

Список литературы Оценка активности антиоксидантного фермента и активности ферментов анаэробного гликолиза при постепенном повышении температуры у видов байкальского амфипод Eulimnogammarus marituji, E. maackii и Gmelinoides fasciatus

- Aebi, H. (1984) Catalase in vitro. Methods Enzymol. 105, 121-126.

- Drotar, A., Phelps, P., and Fall, R. (1985) Evidence for glutathione peroxidase activities in cultured plant cells. Plant Sci. 42, 35-40.

- Gerstfeldt G. (1858) Über einige zum Theil neuen Arten von Platoden, Anneliden, Myriapoden und Crustaceen Sibiriens. Mem. des Savants etrangers de l'Academi St. Peterbourg, 8, 261-296.

- Habig, W.H., Pabst, M.J., and Jakoby, W.B. (1974) Glutathione S-transferases. The first e nzymatic step in mercapturic acid formation. J. Biol. Chem. 249, 7130-7139.

- Stebbing T. R. R. (1899) Amphipoda from the Copenhagen Museum and other sources. Part. 2. Transaction of the Linnean society of London. 7(8), 395-432.

- Базикалова А. Я. (1945) Амфиподы оз. Байкал. Труды Байкальской Лимнологической станции АН СССР, 11, 440 с.

- Березина Н. А., Петряшев В. В. (2012) Инвазии высших ракообразных (Crustacea: Malocostraca) в водах Финского залива (Балтийское море). Российский Журнал Биологических Инвазий, 1, 2-18.

- Тимофеев М. А. (2010) Экологические и физиологические аспекты адаптации к абиотическим факторам среды эндемичных байкальских и палеарктических амфипод: Дис. … Д-р. биол. Наук. ТГУ, Томск, 384с.

- Тимофеев М. А., Кириченко К. А., Бедулина Д. С. (2006) Сравнительная оценка особенностей анаэробного метаболизма у байкальских амфипод Eulimnogammarus verrucosus (Gerstf.), E. cyaneus (Dyb.) и палеарктического Gammarus lacustris Sars, Сибирский экологический журнал, 6, 733-739.

- Тимошкин О. А., Провиз В. И., Ситникова Т. Я. (2009) Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна. В 2 т. Новосибирск: Наука, 1083 с.

- Хочачка П. Сомеро Дж. (1977) Стратегия биохимической адаптации. М.: Мир, 398с.

- Хочачка П. Сомеро Дж. (1988) Биохимическая адаптация. М.: Мир, 568с.