Оценка альвеолярно-капиллярных нарушений при развитии тяжелого гемодинамического отека легких у крыс и их коррекция с помощью СВЧ-излучения

Автор: Терехов Игорь Владимирович, Дзюба Михаил Александрович, Наджарьян Лазарь Станиславович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология и патофизиология

Статья в выпуске: 2 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

В работе исследуется влияние сверхвысокочастотного излучения нетепловой интенсивности плотностью потока мощности (ППМ) 0,01-0,2 мкВт/см2 на состояние альвеолярно-капиллярной проницаемости и выживаемость крыс при гемодинамическом отеке легких. Установлена неодинаковая чувствительность животных разного пола к отекогенному действию адреналина и сверхвысокочастотному (СВЧ) излучению. Показано, что СВЧ-излучение ППМ 0,05 мкВт/см2 является оптимальным сточки зрения увеличения выживаемости как у самцов, так и у самок. При этом режиме воздействия достигается увеличение выживаемости животных на 59,2 и 95,5% соответственно. Выдвинута гипотеза о модулирующем действии СВЧ-излучения на функциональное состояние эндотелия. На модели летального гемодинамического отека легких у крыс показана возможность электромагнитного излучения (ЭМИ) СВЧ в монорежиме применения частично восстанавливать реактивность сердечно-сосудистой системы и существенно продлевать жизнь животным

Адреналиновый отек легких, выживаемость, крысы, свч-излучение нетепловой мощности, эндотелиальная функция

Короткий адрес: https://sciup.org/14917317

IDR: 14917317

Текст научной статьи Оценка альвеолярно-капиллярных нарушений при развитии тяжелого гемодинамического отека легких у крыс и их коррекция с помощью СВЧ-излучения

1 Введение. Действие на организм чрезмерных по силе внешних факторов, как правило, сопровождается недостаточностью имеющейся оперативной реактивности, что приводит к кратковременному снижению резистентности организма [1]. Развивающаяся на фоне кратковременного, но мощного воздействия дезадаптация способна привести организм к гибели, при этом зачастую организм не способен самостоятельно справиться с возникшей ситуацией, несмотря на то что заложенный потенциал его реактивности остается фактически неиспользованным. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка способов восстановления реактивности организма, находящегося в экстремальной ситуации.

В качестве перспективных физиотерапевтических факторов следует рассматривать воздействия крайневысокочастотных излучений (КВЧ). Однако КВЧ-устройства являются достаточно дорогостоящими, а также имеют проблемы с надежностью при эксплуатации, что заставляет искать альтернативные диапазоны ЭМИ для воздействия на патологические процессы. Таким диапазоном может являться сверхвысокочастотный (СВЧ) диапазон, включающий частоту 1000 МГц, которая, по мнению ряда исследователей, является резонансной частотой колебаний водных кластеров [2, 3]. При этом модельные построения исследователей связывают частоты КВЧ- и СВЧ-колебаний молекул воды в единую молекулярно-волновую систему [2–5].

Методы. Исследование проводилось на 240 крысах Wistar обоего пола массой 180–250 г из вивария Саратовского военно-медицинского института (зав. — Т. И. Ивашкина). Отек легких моделировался внутримышечным введением в бедро животного раствора адреналина гидрохлорида в концентрации 1 мг/мл в дозе 2,5 мг/кг массы тела.

Развитие отека легких (ОЛ) оценивалось по следующим показателям: 1) макроскопические кровоизлияния в виде геморрагических участков и пятен в легком; 2) пена или жидкость, выходящая изо рта либо трахеи. Выраженность отека легких определяли по легочному индексу (ЛИ):

ЛИ = масса легких, г х 100/масса тела животного, г

Рандомизация осуществлялась путем генерации случайных чисел средствами MS Excel. Животные маркировались, и им присваивались цифровые индексы от 1 до 240 (общего числа крыс). С помощью генератора случайных чисел создавался массив случайных, равномерно распределенных чисел, при этом первые 20 номеров списка формировали контрольную группу, последующие 20 — первую и т.д.

Первая я группа крыс облучалась ЭМИ ППМ 0,01 мкВт/см2, вторая — ППМ 0,02 мкВт/см2, третья —

Адрес: 410600, г. Саратов, Ильинская пл., 17.

Тел.: 89372668614.

0,05 мкВт/см2, четвертая — 0,1 мкВт/см2, пятая — 0,2 мкВт/см2. В контрольной группе облучение не проводилось. Животные после инъекции находились в условиях привычного содержания.

В качестве источника электромагнитного излучения был использован аппарат низкоинтенсивной СВЧ-терапии «Aquatone-02», разработанный научнопроизводственной фирмой «Телемак» (г. Саратов). Генератор ЭМИ позволяет регулировать мощность генерации от 0,1 мкВт до 1 мВт, а также устанавливать время генерации. Кроме этого, в приборе реализована возможность амплитудной и частотной модуляции сигнала. Излучатель прибора представляет собой коническую рупорную антенну магнитного типа, согласованную с пространством. При проведении исследований животные облучались с расстояния 20 см.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась в программе Statistica 6.0. В процессе исследования анализировалось среднее значение признака (М), среднеквадратичное отклонение (у), медиана выборки (Ме), 25 и 75-й процентили. Полученные числовые данные выражали в виде М±у или Ме (25; 75). Корреляционный анализ выполняли по методу Пирсона. Межгрупповые различия средних значений исследуемых показателей оценивали с помощью критерия ч2.

Результаты. Введение животным адреналина закономерно сопровождалось развитием отека легких, что проявлялось увеличением легочного индекса и соответствующими клинико-морфологическими изменениями. При этом воздействие ЭМИ сопровождалось существенными изменениями состояния альвеолярно-капиллярных нарушений, о чем можно судить по величине ЛИ.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что самки характеризуются большей чувствительностью к адреналину. Кроме того, воздействие ЭМИ на самок сопровождается более выраженным снижением ЛИ, чем у самцов, что указывает на большую чувствительность особей женского пола и к ЭМИ. Результаты теста Левена (Levene) показывают, что дисперсии исследуемых групп можно считать однородными (значение F-критерия — 0,68; р=0,64), что позволяет использовать однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) для сравнения средних значений выживаемости животных и выраженности отека легких в исследуемых группах. Результаты по-слетестовых (post-hok) сравнений позволяют оценить вероятность (статистическую значимость) различий средних значений легочного индекса в группах.

Полученные данные свидетельствуют о существенных различиях степени отека легких у самцов и самок. Анализ результатов послетестовых вероятностей позволяет утверждать, что 1-й и 3-й режимы воздействия характеризуются статистически неразличимыми показателями ЛИ у самцов и самок. При

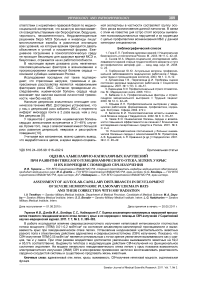

Рис. 1. Время жизни крыс при различных режимах облучения

Примечание: результаты представлены какМ±95%-ный доверительный интервал.

других режимах облучения наблюдаются существенные половые различия в степени ОЛ.

Результаты исследования показывают, что для самок оптимальными режимами облучения, характеризующимися наибольшим снижением ЛИ, являются 1-й и 5-й, различающиеся между собой по уровню падающей мощности на порядок. В группе самцов статистически значимого снижения ЛИ на этих режимах отмечено не было. При этом зафиксировано статистически значимое увеличение ЛИ (с 15,3 до 17,5 ед.) при 4-м режиме (р=0,01).

Результаты оценки средних значений времени жизни животных в группах представлены на рис. 1. Время жизни в контроле свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий (р=0,14) средних значений этого показателя у самок (495±150 с) и самцов (598±80 с).

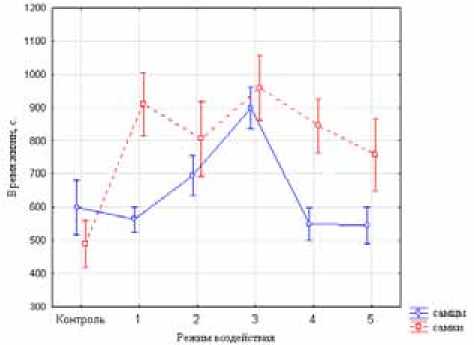

Рис. 2. Функция выживаемости самцов крыс при облучении

ЭМИ ППМ 0,05 мкВт/см2.

Установлена высокая эффективность ЭМИ на организм самок в широком диапазоне мощностей излучения, при этом максимальное увеличение продолжительности жизни, наблюдаемое на 3-м режиме воздействия, составляет 95,5%. Самцы характеризуются неравномерной чувствительностью к ЭМИ (рис. 2). Наибольший эффект излучения, выражающийся в увеличении времени жизни на 59,2%, наблюдается при ППМ 0,05 мкВт/см2 (3-й режим воздействия), причем в этом режиме воздействия эффект излучения у самцов достигает такового уровня, как у самок. Результаты исследования, представленные на рис. 2, свидетельствуют, что 1, 4 и 5-й режимы воздействия для самцов не сопровождаются значимым биологическим эффектом.

Таким образом, анализ полученных результатов указывает на то, что оптимальный биологический эффект у крыс обоего пола регистрируется при ППМ 0,05 мкВт/см2.

Анализ кривой выживаемости Каплана — Мейера свидетельствует о существенных различиях между рассматриваемыми группами, причем если в группе контроля к 664-й секунде доля выживших животных составляет 25%, то в группе облученных — уже 90%, что подтверждает способность ЭМИ замедлять развитие отека легких.

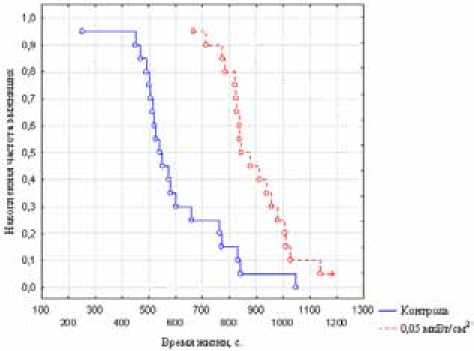

Рис. 3. Функция выживаемости самок крыс при облучении

ЭМИ ППМ 0,05 мкВт/см2.

Результаты оценки выживаемости самок крыс представлены на рис. 3. У самок, так же как и у самцов, к 630-й секунде накопленная выживаемость в контроле составляет 10%, а в группе облученных — 95%, что, с одной стороны, свидетельствует о более высокой чувствительности самок к отекогенному действию адреналина, а с другой — о более выраженном ответе их организма на СВЧ-излучение.

Оценка внутригрупповых корреляций позволила установить, что ЛИ и время жизни в контрольной группе характеризуются слабой, статистически незначимой связью как у самцов (r=–0,12; p=0,62), так и у самок (r=0,09; p=0,69). Воздействие ЭМИ статистически значимо изменяет характер связи ЛИ и времени жизни у самцов при 3-м режиме воздействия (r=–0,85; p=0,045), характеризуясь тесным отрицательным характером изменений изучаемых показателей при реализуемом режиме облучения. У самок сильная отрицательная статистически значимая связь между ЛИ и временем жизни наблюдается при 4-м режиме воздействия (r=–0,92; p=0,0028), при котором отмечается минимальная выраженность степени отека легких.

Обсуждение. Касаясь механизма саногенного действия ЭМИ на организм, находящийся в состоянии гемодинамической перегрузки малого круга кровообращения, можно предполагать, что электромагнитное излучение СВЧ-диапазона нетепловой мощности вызывает активацию эндотелиальных клеток, сопровождающуюся выбросом ими в системный кровоток вазодилятирующих субстанций, таких, как NO, гистамин, брадикинин и т.п. [6, 7]. Кроме того, под влиянием низкоинтенсивного ЭМИ СВЧ-диапазона возможно возникновение эффекта торможения капиллярной диффузии, способного приводить к замедлению развития ОЛ [2].

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что воздействие СВЧ-волн в оптимальном для организма режиме мощности способно оказывать специфическое влияние на сердечно-сосудистую систему, следствием чего является ослабление патогенных влияний на сердце и сосуды чрезмерной адренергической стимуляции.

Можно считать логичным и ожидаемым явлением обнаружение сильной отрицательной связи между степенью отека легких и временем жизни, так как усиление отека легких приводит к усугублению дыхательной недостаточности, следствием чего и является сокращение времени жизни. Однако у животных, не подвергнутых облучению, сила связи рассмотренных показателей весьма мала. Учитывая полученные данные, можно предположить, что при достаточно быстром развитии отека в группе контроля животные гибнут не столько от дыхательной недостаточности, которая не успевает развиться, сколько от других причин, возможно осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. На это указывает слабая корреляция между временем жизни и тяжестью отека легких.

Очевидно, что уменьшение выраженности отека легких связано со снижением транссудации жидкости через микроциркуляторное русло и может быть обусловлено вазодилятацией и соответствующим падением давления в сосудах малого круга кровообращения. Вероятно, что воздействие ЭМИ способно активировать эндотелий-зависимый механизм вазодилятации и снижать активность симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, положительно влияя таким образом на степень отека легких и выживаемость животных.

Результаты исследования, выявившие особенности воздействия ЭМИ СВЧ нетепловой мощности на организм, находящийся под влиянием мощной адренергической стимуляции, позволяют говорить о перспективности дальнейших разработок в данном направлении. Влияние ЭМИ, несмотря на малую мощность, является модулирующим фактором, способным восстанавливать измененную реактивность сердечно-сосудистой системы. Вполне возможно, что указанные режимы воздействия не являются полностью оптимальными и существуют более эффективные режимы облучения ЭМИ СВЧ. Данный вопрос требует дальнейшего изучения.

Выводы:

-

1. Установлена неодинаковая чувствительность самок и самцов крыс к влиянию СВЧ-излучения нетепловой мощности, что проявляется существенными половыми различиями в саногенных эффектах ЭМИ.

-

2. Установлено, что самки крыс являются более чувствительными к отекогенному действию адреналина и влиянию ЭМИ СВЧ. При этом ЭМИ в диапазоне ППМ 0,01-0,2 мкВт/см2 является эффективным фактором, способным угнетать у самок крыс альвеолярно-капиллярную проницаемость. Максимальная эффективность ЭМИ в отношении выживаемости самок наблюдается при ППМ 0,05 мкВт/см2, что проявляется удлинением времени их жизни на 95,5%. Максимальная эффективность ЭМИ в отношении отека достигается при ППМ 0,1 мкВт/см2, что проявляется уменьшением ЛИ на 62,5% в сравнении с контролем.

-

3. Самцы более устойчивы к действию адреналина и характеризуются менее выраженной реакцией на ЭМИ. При этом максимальная эффективность ЭМИ в отношении времени жизни животных достигается при ППМ 0,05 мкВт/см2 и выражается в увеличении времени жизни на 59,2%. Статистически значимых влияний ЭМИ на состояние альвеолярнокапиллярной проницаемости у самцов не отмечено.

Список литературы Оценка альвеолярно-капиллярных нарушений при развитии тяжелого гемодинамического отека легких у крыс и их коррекция с помощью СВЧ-излучения

- Власов В. В. Реакция организма на внешние воздействия: общие закономерности развития и методологические проблемы исследования. Иркутск: Изд-во Иркут ун-та, 1994. 344 с.

- Петросян В. И. Резонансное излучение воды в радиодиапазоне//Письма в ЖТФ. 2005. Т. 31, вып. 23. С.29-33.

- Трансрезонансная функциональная топография: биофизическое обоснование/В. И. Петросян, М.С. Громов, С. В. Власкин. [и др.]//Миллиметровые волны в биологии и медицине. 2003. № 1 (29). С. 23-26.

- Роль молекулярно-волновых процессов в природе и их использование для контроля и коррекции состояния экологических систем/В. И. Петросян, Н.И. Синицын, В.А. Елкин [и др.]//Биомедицинская радиоэлектроника. 2001. № 5/6. С. 62-129.

- Особая роль системы «миллиметровые волны -водная среда» в природе/Н. И. Синицын, В. И. Петросян, В. А. Ёлкин [и др.]//Наукоемкие технологии. 2000. № 2. С.33-37.

- Pulmonary Edema Induced byAngiotensin II in Rats/K. Shi-makura, M. Sanaka, L. Wang [et al.]//Jpn. J. Pharmacol. 1995. Vol. 67. P. 383-389.

- The involvement of bradykinin in adrenaline-induced pulmonary edema in rats/Y. Hao, S. Okamura, L. Wang, S. Mineshita//J. Med. Dent. Sci. 2001. Vol. 48. P. 79-85.