Оценка антропогенной нагрузки на водные ресурсы и эффективности их использования: обзор методологических подходов

Автор: Рыбкина И.Д.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Трансформация природной среды

Статья в выпуске: 2 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Антропогенная нагрузка как мера количественного измерения воздействий человека на водные ресурсы подлежит оценке в современных научных исследованиях. Актуальность подобного изучения связана с количественной ограниченностью и качественным преобразованием (загрязнением) водных объектов. Различают два основных методологических подхода - географический и гидрологический. Для первого характерен учет в большей степени косвенных воздействий на водные объекты, для второго - прямых и опосредованных (диффузный сток). Описаны виды воздействий, вносящие значительный вклад в трансформацию природных водных объектов (русловое регулирование, орошаемое земледелие, переброски стока, промышленно-коммунальное и сельскохозяйственное водоснабжение, осушение болот и заболоченных земель, вырубки и посадки леса, урбанизация и др.). Обсуждены особенности использования и достоверность применяемых показателей в оценках антропогенной нагрузки. Обобщены имеющиеся сведения и исходная информация для оценки эффективности водопользования.

Прямые и косвенные воздействия, водоемкость, изъятие водных ресурсов, кратность разбавления сточных вод

Короткий адрес: https://sciup.org/147242784

IDR: 147242784 | УДК: 504.4.062.2 | DOI: 10.17072/2410-8553-2023-2-55-67

Текст обзорной статьи Оценка антропогенной нагрузки на водные ресурсы и эффективности их использования: обзор методологических подходов

DOI:

DOI:

В современных научных исследованиях оценка водных ресурсов только на учете природных факторов их формирования, без изучения антропогенной составляющей невозможна. Антропогенное изменение речного стока, антропогенный фактор формирования водных ресурсов, антропогенная нагрузка на водные объекты, диффузный (рассредоточенный) сток стали неотъемлемой частью водно-ресурсных оценок.

При этом следует отметить различие подходов в оценках антропогенных нагрузок на водные ресурсы и эффективности их использования в географии и гидрологии. Данная тематика глубоко нами проработана при подготовке диссертационного исследования «Водоресурсное обеспечение долгосрочного регионального развития Западной Сибири (на примере Обь-Иртыш-ского бассейна)» [72], а также в рамках выполнения гранта РФФИ №21-55-75002 «Разработка рекомендаций в целях устойчивого совместного использования почв и грунтовых (подземных) вод: принятие решений при поддержке и участии заинтересованных сторон».

Анализ опубликованных литературных источников [11, 58, 66] показывает, что антропогенная нагрузка или воздействие рассматривается как изъятие природного вещества человеком с последующим его изменением и трансформацией в процессе осуществления экономической деятельности, а также поступление измененного или трансформированного вещества (например, в виде сточных вод) в природу.

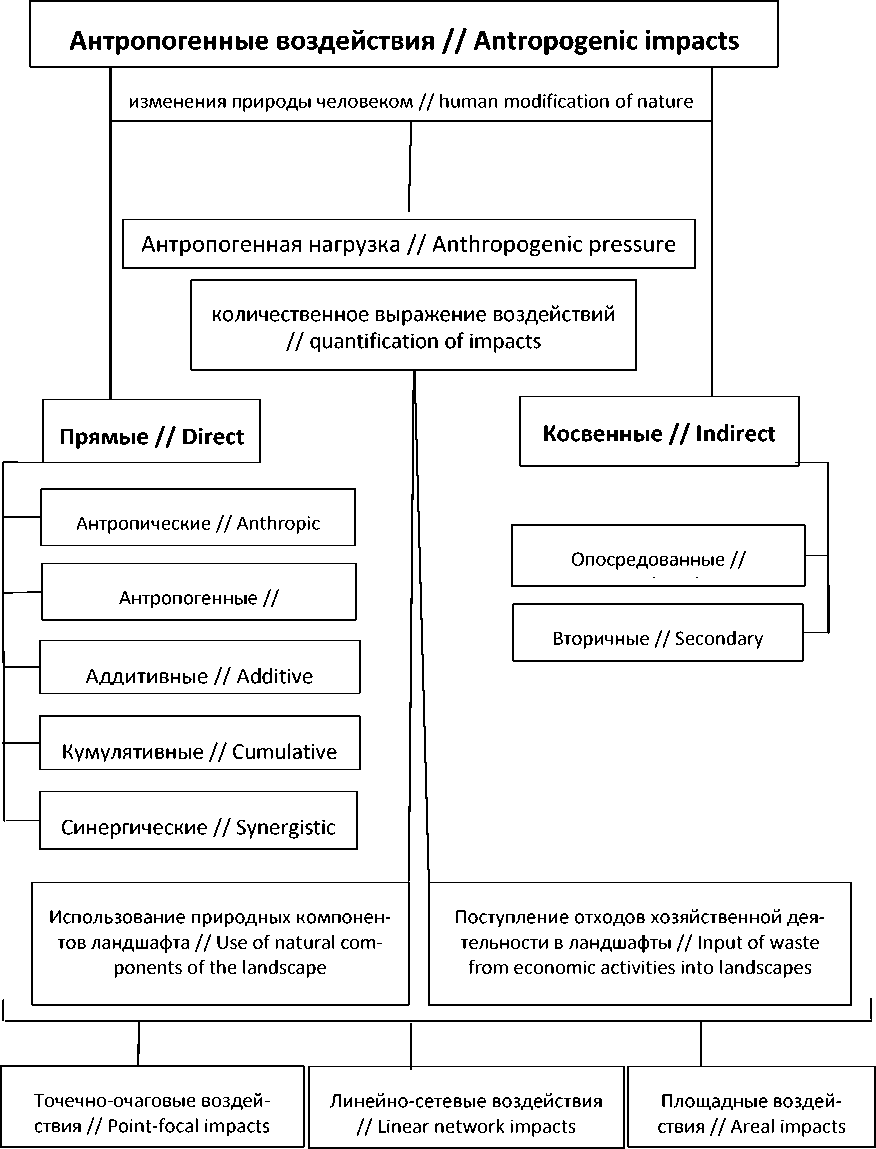

В географии под нагрузкой в самом широком понимании подразумевают количественную меру воздействия человека и его экономической деятельности на ландшафты и компоненты окружающей среды. Негативными последствиями антропогенных воздействий являются загрязнение, ухудшение или потеря качества окружающей среды, переход в качественно иное состояние природной системы и ее отдельных компонентов. Николай Федорович Реймерс [66] под антропогенной нагрузкой понимает степень прямого и косвенного воздействия людей и их хозяйства на природу в целом или на ее отдельные экологические компоненты и элементы. Прямое – непосредственное воздействие, не всегда планируемое изменение природы человеком в ходе реализации его хозяйственной деятельности (рис. 1 / fig. 1). Опосредованным воздействием принято считать непреднамеренное изменение природы в результате цепных реакций или вторичных явлений, связанных с экономикой и хозяйственными мероприятиями.

По Ю.А. Израэлю [29], хозяйственная нагрузка – это весьма разнообразный комплекс антропогенных факторов, влияющих на состояние биосферы и здоро- вье населения. А.Н. Тетиор [84] антропогенные воздействия делит на загрязнения (внесение в среду нехарактерных для нее новых физических, химических или биологических агентов или превышение имеющегося естественного уровня (фона) этих агентов), технические преобразования и разрушение природных систем в процессе экономической деятельности, исчерпание природных ресурсов, глобальные климатические изменения, эстетические воздействия и др.

Используя термины «нагрузка» и «воздействие» как синонимы, и имея в виду, что между ними есть и тесная взаимосвязь, и некоторые различия, Н.В. Соро-ковикова [78] приводит следующие трактовки. В понимании автора воздействие человека ассоциируется с антропогенной деятельностью и представляет собой совокупность факторов, вызывающих негативные изменения в природных компонентах ландшафта, включая в себя: использование природных компонентов ландшафта (изъятие, трансформацию и нарушение земель в процессе хозяйственной деятельности, добычу полезных ископаемых, использование вод и т.д.), поступление отходов потребления и производства в ландшафты (выбросы вредных веществ в воздух промышленными, коммунально-бытовыми, сельскохозяйственными предприятиями и транспортом; сбросы сточных вод в водоемы, твердые отходы от различных источников и т.п.).

Следует различать воздействия: точечно-очаговые (таковы воздействия промышленности и поселений), линейно-сетевые (транспорта), площадные (сельского хозяйства). Они могут быть также длительные и кратковременные, непрерывные и импульсные, сезонные и круглогодичные [58]. При этом в качестве предмета оценки воздействий программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и выполненные под ее эгидой исследования предлагают рассматривать экономические, экологические и социальные последствия [53].

Антропогенную нагрузку связывает с трансформацией ландшафта А.Г. Исаченко [32], предлагая использовать такие показатели, как плотность городского и сельского населения, распаханность территории и животноводческую нагрузку или количество голов на единицу площади изучаемого ландшафта. Плотность городского населения автор считает индикатором очаговых нагрузок, создаваемых промышленным производством и урбанизацией, а плотность сельского населения и распаханность, по мнению ученого, наиболее репрезентативны в случае региональной оценки фоновых сельскохозяйственных нагрузок и степени трансформации природных систем.

Рис. 1. Виды антропогенных воздействий [68] Fig. 1. Types of anthropogenic impacts

|

Отметим, что показатель плотности населения широко используется в современных исследованиях именно как индикатор нагрузок и экологического состояния территорий, то есть как экологический критерий [2, 3, 9, 31, 37, 54]. Правда, в этих случаях авторы часто к показателю плотности населения также добавляют и другие характеристики антропогенного влияния на природу: плотность выбросов вредных веществ в атмосферу [32], плотность промышленного производства [57], площадь земель по видам и степени хозяйственной |

освоенности [38], плотность автомобильных дорог и транспорта [77]. Общим для показателей этой группы является то, что они используются в региональных оценках воздействий человека на ландшафты. В приложении к водным объектам эти величины могут быть применены только как показатели косвенных видов воздействий [69, 70, 82, 83], например, в пределах водосборных бассейнов рек, поскольку именно водосборная территория во многом определяет не только количество, но и качество речных вод. |

Прямые воздействия, т.е. непосредственные изъятия водного ресурса и сброс сточных вод в водные объекты, наиболее часто используются для оценки нагрузок в гидрологических исследованиях. Учитывать антропогенные изменения речного стока стало возможным после введения в действие системы государственного учета использования водных ресурсов. Как отмечает Игорь Алексеевич Шикломанов с коллегами [88, 10], система учета начала свою работу в 1950-1960-х гг., с этого момента накоплены значительные массивы данных об антропогенных изменениях стока крупных речных систем и других параметрах воздействия.

В пределах речных водосборов, расположенных в наиболее освоенных в хозяйственном отношении регионов, на речной сток обычно влияют одновременно множество антропогенных факторов, основными из которых, с точки зрения воздействия на количественные изменения стока рек, являются: русловое регулирование, орошаемое земледелие, переброски и транспортировка речных вод, промышленно-коммунальное и сельскохозяйственное водоснабжение, осушение болот и заболоченных земель, вырубки и посадки леса, агролесомелиоративные мероприятия, урбанизация, обвалование, углубление и выпрямление русел, выемка грунта и др. Масштабы воздействия указанных факторов на гидрологические характеристики и качество вод определяются основными показателями водопотребле-ния (объемом водозабора, безвозвратным изъятием, объемом сброса или водоотведения) по отношению к естественному стоку реки или объему возобновляемых водных ресурсов. В зависимости от указанных соотношений эти факторы хозяйственной деятельности могут оказывать заметное влияние, особенно на малые и средние, а иногда и большие реки, при этом условия формирования стока на водосборе практически не изменяются, а характеристики сброса или водоотведения являются важными в оценке загрязнения и изменения качества природных вод [10]. В разные годы изучением этой группы факторов занимались разные ученые [14, 17, 34, 64, 76, 91, 93]. В последние годы выполнены исследования, позволяющие провести сравнение уровней изъятия водных ресурсов в России и за рубежом [19, 35, 89], региональные оценки водопотребления и состояния водных ресурсов [4, 21, 82], фоновых и целевых гидрохимических показателей качества природных вод [5, 73], долговременных изменений стока крупнейших рек РФ [12], в том числе в результате антропогенных воздействий [36], а также оценки кратности разбавления сточных вод естественным речным стоком [75, 81].

Антропогенная трансформация гидрологического режима, качественного состояния природных вод, объемов суммарных водных ресурсов речного бассейна может быть вызвана созданием и эксплуатацией водохранилищ. Воздействие это, обычно тем больше, чем больше отношение объема водохранилищ к общему стоку реки и чем значительнее суммарная дополнительная площадь водного зеркала водохранилищ [10]. Это еще один параметр, который может использоваться для оценки антропогенного изменения речного бассейна. Создание большого количества прудов обычно оказывает заметное влияние на сток малых и средних рек. Самыми известными обобщениями по этой тематике в нашей стране являются работы С.Л. Вендрова [8], А.Б. Авакяна с соавторами [1], К.К. Эдельштейна [94, 95], Ю.М. Матарзина [49]. В региональном разрезе различные аспекты этой научной проблемы на примере регионов Сибири представлены в работах Л.К. Малик [46, 47], О.Ф. Васильева с соавторами [6, 7], В.М. Савкина [74], Т.С. Папиной [59], В.В. Мешкова и С.В. Макарычева [51], А.Т. Зиновьева [27] и других, а также в коллективных монографиях (например, [52]).

Оценка антропогенных нагрузок на водные ресурсы регионов часто имеет целевую направленность и различается в зависимости от вида экономической деятельности. Так, лесозаготовка изменяет компоненты водного баланса малых и средних рек, гидрологический режим и качество вод [10]; степень воздействия определяется типом и возрастом леса [13, 43, 65], сказывается на протяжении десятков лет и зависит от почвенно-климатических условий [16, 30, 62, 63]. Мелиорация как вид экономической деятельности тоже оказывает влияние на водные ресурсы путем осушения или обводнения территорий, о чем опубликованы работы общего плана [28, 33, 56, 67, 87] и в региональном приложении на отдельных примерах [15, 42, 48, 55, 85]. Горнорудные разработки, понижающие уровни грунтовых вод на больших территориях, влияют на все характеристики режима водных объектов, испарение и суммарный годовой сток; изменяют количественные и качественные показатели речного стока за счет сбросов в реки шахтных вод, а также в результате эрозии и размывов при горных выработках; особенно значительны воздействия на малые и средние водотоки [10], некоторые из них перестают существовать и исчезают с карты. Остро стоит проблема водоотведения шахтных вод угольных разрезов, что увеличивает сток малых рек и значительно ухудшает качество речной воды. На примере речных бассейнов Сибири эта проблема также получила количественную оценку [61, 80, 81, 86].

Важное место среди факторов формирования речного стока занимает урбанизация, которая изменяет все характеристики водного баланса территории, качество вод, наиболее заметно для малых рек, менее значимо – для средних и крупных рек [10]. Эти и другие последствия урбанизации показаны в работах известных гидрологов [22, 39, 40, 45, 79] и молодых ученых-исследователей [50]. Актуальность гидрологических исследований в последние десятилетия связана также с оценкой геохимической нагрузки на водные объекты [41, 73] и климатическими изменениями [90, 92, 98]. Благодаря формированию банка исходной информации возможным становится решение задач детализации таких оценок и прогноза, изменения и корректировки антропогенных воздействий [97]. Подобные работы выполняются в целях интегрированного управления водными ресурсами в странах Западной Европы [99], для которых регулярная сетка гидрологических наблюдений имеет шаг 1 км х 1 км. Многочисленные исследования по данной тематике в международном научном сообществе не позволяют привести их полный перечень. Между тем, анализ этих источников показывает, что современный кризис использования водных ресур- сов – это кризис именно управления водными ресурсами [100]. Проблемы управления водными ресурсами тесно связаны не только с оценками антропогенных нагрузок, но и с исследованиями территориальной организации водопользования, проблемами функционирования водохозяйственных систем, эффективности использования водных ресурсов [71].

Что касается, вопросов эффективного и бережливого отношения к водным ресурсам, политики ресурсосбережения, то им в России уделяется пристальное внимание, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Особенно актуальны проблемы ресурсосбережения в контексте обеспечения инновационного развития страны. Задачи по достижению эффективного и рационального использования водных ресурсов поставлены Правительством Российской Федерации в Водной стратегии России и Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 гг.», других стратегических и программных документах.

Государственное статистическое наблюдение в России ведется по следующим группам водохозяйственных показателей: забор воды из поверхностных и подземных водных источников (км3); использование воды на хозяйственно-питьевые, производственные, сельскохозяйственные, ирригационные нужды, в целях рыбоводства (км3) и др.; объемы переданной воды в результате переброски из одной речной системы в другую (км3); потери воды при транспортировке (км3); объемы сброса сточных вод по категориям очистки (км3). Статистическая обработка данных производится ежегодно. Ознакомиться с показателями можно в открытых интернет-источниках [26]. Собирает и обрабатывает всю информацию Федеральное агентство водных ресурсов и его территориальные органы (бассейновые водные управления (БВУ)).

Эффективность использования водных ресурсов чаще всего можно определить через объемы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения (км3) и водоемкость валового внутреннего продукта (м3/тыс. руб.). В последние годы для сравнения России с другими странами мира применяется показатель во-доемкости валового внутреннего продукта (ВВП) (м3/тыс. руб.), рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС) валют [20]. ППС – статистическая категория, выступающая инструментом обеспечения международной сравнимости таких макроэкономических показателей, как валовой национальный продукт (ВНП) или валовой внутренний продукт (ВВП). ППС представляет собой коэффициенты, характеризующие соотношение между ценами сравниваемых стран, они позволяют проводить корректные межстрановые сопоставления общего объема ВВП, исчисленного методом конечного использования, и его основных составляющих. Например, возможно использование расчетов ВВП по ППС, проведенные Организацией стран экономического сотрудничества и развития, Всемирным валютным фондом или Всемирным банком.

Различия в эффективности использования водных ресурсов субъектов РФ наглядно демонстрирует показатель водоемкости валового регионального продукта

(ВРП) (такую информацию представляет, например, научно-информационное агентство «Природа»). Отметим, что водоемкость характеризуется удельной (например, на единицу продукции) величиной использования водных ресурсов, единицами измерения которой выступают следующие размерности – м3/т, м3/шт., м3/тыс. руб. Показатель введен еще в 1970–1980 гг. советскими учеными [44, 60].

При оценке эффективности использования водных ресурсов первостепенное значение бесспорно имеют характеристики водопотребления на производственные и сельскохозяйственные цели (особенно таких водоемких отраслей экономики, как электроэнергетика или мелиорация) [19]. Кроме этого, важное значение имеют так называемые «неводные» показатели, определяющие степень модернизации экономики, уровень развития инженерно-производственной инфраструктуры, в том числе и водохозяйственной обустроенности территорий: доля используемых оборотных вод в промышленности и ЖКХ, потери воды при транспортировке, износ водопроводных сетей, охват жилых домов приборами учета воды, обеспеченность населения и охват населенных пунктов водой питьевого качества. Эти и другие показатели предоставляются территориальными органами Росводресурсов, Роспотребнадзора и других федеральных ведомств и агентств РФ [71].

Согласно международной статистике ООН – Aquastat FAO [96], в целях оценки современного состояния и эффективности использования водных ресурсов рекомендуется использовать такие общие показатели оценки водно-ресурсного потенциала стран, как среднемноголетние ресурсы поверхностных вод, ресурсы подземных вод (км3); суммарная емкость водохранилищ, отнесенная к среднему значению ресурсов местного поверхностного стока в стране (%); доля или коэффициент изъятия возобновляемых водных ресурсов (water stress, %); использование водных ресурсов на различные нужды – сельскохозяйственные, жилищнокоммунальные, промышленные (% от общего объема используемых вод); рост численности населения и изменение величины общих возобновляемых водных ресурсов в расчете на одного жителя или удельная водо-обеспеченность на человека (м3/чел); доля населения, обеспеченного водой питьевого качества и услугами централизованного водоснабжения (%).

В зарубежной научной литературе применяются и другие оценочные показатели эффективного использования водных ресурсов: водоемкость в сельском хозяйстве (м3/долл.); водоемкость в промышленности (м3/долл.); доля оборотного и повторно-последовательного использования водных ресурсов в общей структуре водопотребления (%); доля « голубой » (испарившейся с поверхности искусственного водоема в процессе производства), « зеленой » (дождевой, снеговой, испарившейся с листьев растений), « серой » (использованной ранее на другие цели и очищенной воды для повторного применения) и « виртуальной » (поглощенной в промышленных товарах и продуктах питания) воды (%). Есть понятие «водного следа» ( Water Foot Print).

Отдельной темой для обсуждения является достоверность статистических данных, публикуемых различными организациями. Так, А.Д. Думнов [23, 24, 25]

отмечает, что, как правило, материалы Института мировых ресурсов надежны, и приводит публикацию их результатов международных статистических сравнений для десяти стран мира с наибольшим водозабором. В то же время А.П. Демин в своей докторской диссертации и ряде других публикаций (например, [18, 20]), упоминая Институт мировых ресурсов в контексте расчета показателя современной водоемкости стран мира, советует к этим данным относиться с большой осторожностью. Более надежными и современными он считает данные по водопользованию Евростата, где дается разбивка объемов изымаемых водных ресурсов, как по источникам водоснабжения, так и по секторам экономики.

Также надежны данные Организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), большинство из которых составляют информацию по странам Европы, данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), охватывающие большинство стран мира, и Статистического комитета СНГ.

Вместе с тем, значительную трудность составляет сопоставимость данных по использованию водных ресурсов стран мира. Причины этого – организационнометодологические различия учета использования воды в каждой стране. Общепризнанные международные стандарты и методы статистических сравнений до настоящего времени не выработаны. Например, в США организацией статистики использования воды занимается Геологическая служба, которая в отличие от российской и европейской статистик предоставляет данные обобщения не годовые, а пятилетние.

Ряды данных большинства стран мира в значительной степени уступают многолетнему статистическому наблюдению в РФ. Отечественная учетно-отчетная система по использованию водных ресурсов, водохозяйственная статистика, созданная в 1970–1980-е гг. – крупное достижение не только нашей, но и мировой статистической теории и практики [20]. Поэтому в число возможных для сравнения характеристик по странам мира чаще всего попадает ограниченное количество показателей, доступных для целей анализа и оценки эффективности использования водных ресурсов.

Заключение

Использование термина «антропогенная нагрузка» подразумевает последовательную количественную оценку триады «воздействие – изменение – последствия». При этом воздействие всегда связано с одним из видов экономической деятельности человека, а также удовлетворением потребностей в тех или иных природных ресурсах. Изменение происходит в экосистемах и характеризуется количественной оценкой состояний природных компонентов. Последствия антропогенных воздействий могут иметь социальные, экономические или экологические аспекты, которые в свою очередь также могут быть количественно оценены.

Представленный сравнительный анализ методологических подходов к оценке антропогенных нагрузок на водные объекты позволяет выделить особенности проводимых научных исследований в области географии и гидрологии. Различают прямые и косвенные воздействия на водные ресурсы изучаемых регионов, изу- чение и оценка которых чаще всего соответствует гидрологическим и географическим методам исследований. При этом для оценки используется большое множество показателей – от социально-экономических и ландшафтных характеристик до гидрологических и водоресурсных величин. В каждом отдельном случае набор параметров зависит от фактора антропогенных воздействий и специфики проявления основного процесса в окружающей среде.

Степень трансформации водных объектов определяется уровнем и интенсивностью антропогенных воздействий, которые подлежат количественной оценке через призму водохозяйственных показателей. Среди них те, что применяются в российской и международной статистической практике: количество забранных вод, целевые виды использования и доли изъятия водных ресурсов, объемы сброса сточных вод по категориям очистки, оборотное и повторно-последовательное водоснабжение, удельное водопотребление, водо-емкость произведенной продукции и другие.

Накопленный значительный массив данных об использовании и управлении водными ресурсами способствует детализации оценок антропогенных нагрузок и эффективности использования водных ресурсов.

Список литературы Оценка антропогенной нагрузки на водные ресурсы и эффективности их использования: обзор методологических подходов

- Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. М.: Мысль, 1987. 325 с.

- Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983. 350 с.

- Антипова А.В. Географическое изучение использования территории при выявлении и прогнозировании экологических проблем // География и природные ресурсы. 1994. № 3. С. 26–32.

- Безруков Л.А., Гагаринова О.В., Кичигина Н.В., Корытный Л.М., Фомина Р.А. Водные ресурсы Сибири: состояние, проблемы и возможности использования // География и природные ресурсы. 2014. № 4. С. 30–41.

- Беляев С.Д., Михайлова Т.И., Одинцева Г.Я., Чайкина Т.И. Установление приоритетов водоохранной деятельности в бассейне реки на основе целевых показателей качества (на примере бассейна реки Оби) // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2013. № 2. С. 6–25.

- Васильев О.Ф., Савкин В.М., Двуреченская С.Я., Попов П.А. Водохозяйственные и экологические проблемы Новосибирского водохранилища // Водные ресурсы. 1997. Т. 24. № 5. С. 581-589.

- Васильев О.Ф., Сухенко С.А., Атавин А.А. и др. Экологические аспекты проекта Катунской ГЭС, обусловленные наличием ртути в природной среде Горного Алтая // Водные ресурсы. 1992. № 6. С. 107–122.

- Вендров С.Л. Проблемы преобразования речных систем. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1979. 207 с.

- Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт: проблемы, конструктивные задачи и решения. М.: Мысль, 1986. 238 с.

- Водные ресурсы России и их использование / под ред. И.А. Шикломанова. Санкт-Петербург: Государственный гидрологический институт, 2008. 600 с.

- Ретеюм А.Ю. Вторжение в природную среду: оценка воздействия (основные положения и методы). М.: Прогресс, 1983. 190 с.

- Георгиади А.Г., Кашутина Е..А. Долговременные изменения стока крупнейших сибирских рек // Известия РАН. Серия географическая. 2016. № 5. С. 70–81.

- Гидрологическая роль лесных геосистем / под ред. В.А. Снытко. Новосибирск: Наука, 1989. 167 с.

- Григорьев Е.Г. Водные ресурсы России: проблемы и методы государственного регулирования. М.: Научный мир, 2007. 240 с.

- Губарев М.С., Магаева Л.А., Рыбкина И.Д., Ша-рабарина С.Н. Инвентаризация состояния осушительных каналов Барабы // Мелиорация и водное хозяйство. 2014. № 4. С. 10–12.

- Данилик В.Н. Влияние техники и технологии лесозаготовок на водно-физическую роль леса // Лесное хозяйство. 1979. № 1. С. 24–25.

- Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Потребление воды: экологический, экономический, социальный и политический аспекты. М.: Наука, 2006. 221 с.

- Демин А.П. Изменение водоемкости экономики России // Водные ресурсы. 2010. Т. 37. № 6. С. 739–751.

- Демин А.П. Использование водных ресурсов России: современное состояние и перспективные оценки: Автореф. … дис. докт. геогр. наук: 25.00.27. М., 2011. 52 с.

- Демин А.П. Современная водоемкость экономик стран мира // Известия РАН. Серия географическая. 2012. № 5. С. 71–81.

- Джамалов Р.Г., Фролова Н.Л., Кричевец Г.Н., Сафронова Т.И., Киреева М.Б., Игонина М.И. Формирование современных ресурсов поверхностных и подземных вод европейской части России // Водные ре-сурсы. 2012. Т. 39. № 6. С. 571–589.

- Доброумов Б.М., Устюжанин Б.С. Преобразование водных ресурсов и режима рек центра ЕТС. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1980. 220 с.

- Думнов А.Д. Водоемкость экономики России и других стран: какова же реальность? // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2009. № 3. С. 11–13.

- Думнов А.Д. Международные сопоставления водопользования: некоторые итоги // Природно-ре-сурсные ведомости. 2011. № 5. С. 4.

- Думнов А.Д. Сравнение водопользования в Российской Федерации и США. [Электронный ресурс]. URL: http://www.priroda.ru/reviews/detail.php?ID=6608 (дата обращения: 22.09.2023).

- ЕМИСС: Единая межведомственная информационно-статистическая система. [Электронный ресурс]. https://fedstat.ru/ (дата обращения: 22.09.2023).

- Зиновьев А.Т. Математическое моделирование гидрологических процессов в водохранилищах и нижних бьефах ГЭС на реках Сибири: диссертация ... докт. техн. наук. Барнаул, 2014. 331 с.

- Иванов К.Е. Водообмен в болотных ландшафтах. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1975. 280 с.

- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. М.: Гидрометеоиздат, 1984. 560 с.

- Исаев В.И. Поверхностный и внутрипочвенный сток на вырубках темнохвойных лесов Среднего Урала // Лесоведение. 1970. № 1. С. 69–74.

- Исаченко А.Г. Ландшафтная структура Земли, расселение, природопользование. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 320 с.

- Исаченко А.Г. Экологическая география России. СПб: Издательский дом СПбГУ, 2001. 328 с.

- Калинин Г.П. Проблемы глобальной гидрологии. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1969. 376 с.

- Королев А.А., Розенберг Г.С., Гелашвили Д.Б., Панютин А.А., Иудин Д.А. Экологическое зонирование территории Волжского бассейна по степени нагрузки сточными водами на основе бассейнового принципа (на примере Верхней Волги) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2007. № 1. Т. 9. С. 265–269.

- Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А., Бибикова Т.С., Зайцева И.С. Россия на водохозяйственной карте мира // Известия РАН. Серия географическая. 2014. № 1. С. 7–18.

- Коронкевич Н.И., Мельник К.С. Изменение стока реки Москвы в результате антропогенных воздействий // Водные ресурсы. 2017. Т. 44. № 1. С. 3–14.

- Кочуров Б.И. Развитие геоэкологических терминов и понятий // Проблемы региональной экологии. 2000. № 3. С. 5–8.

- Кочуров Б.И., Иванов Ю.Г. Оценка эколого-хозяйственного состояния территории административного района // География и природные ресурсы. 1987. № 4. С. 49–54.

- Куприянов В.В. Гидрологические аспекты урбанизации. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. 180 с.

- Куприянов В.В. Урбанизация и проблемы гидрологии // Гидрологические аспекты урбанизации. 1978. С. 5–15.

- Ладога / под ред. В.А. Румянцева, С.А. Кондратьева. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2013. 468 с.

- Лапа В.И., Кучеев А.М. Освоение Барабинской низменности: итоги работ за столетие // Мелиорация и водное хозяйство. 1995. № 3. С. 5–10.

- Лебедев Ю.В., Неклюдов И.А. Оценка водоохранно-водорегулирующей роли лесов. Екатеринбург: УГЛТУ, 2012. 35 с.

- Левин А.П. Водный фактор в размещении промышленного производства. М.: Стройиздат, 1973. 167 с.

- Львович М.И. Вода и жизнь. М.: Мысль, 1986. 256 с.

- Малик Л.К. Географические прогнозы последствий гидроэнергетического строительства в Сибири и на Дальнем Востоке. М.: Наука, 1990. 315 с.

- Малик Л.К. Гидрологические проблемы преобразования природы Западной Сибири. М.: Наука, 1978. 179 с.

- Маслов Б.С. Комплексная мелиорация Барабинской низменности и ее научное сопровождение // Мелиорация и водное хозяйство. 2005. № 6. С. 11–16.

- Матарзин Ю.М. Гидрология водохранилищ. Пермь: Изд-во ПГУ, ПСИ, ПССГК, 2003. 296 с.

- Мельник К.С. Антропогенные воздействия на сток реки Москвы: автореф. … канд. геогр. наук 25.00.27. М., 2015. 25 с.

- Мешков В.В., Макарычев С.В. Гилевское водохранилище и его роль в обводнении поймы р. Алей. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2010. 131 с.

- Многолетняя динамика водно-экологического режима Новосибирского водохранилища / под ред. В.М. Савкина, О.Ф. Васильева. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. 393 с.

- Мухина Л.И., Рунова Т.Г. Система показателей для изучения и оценки воздействий человека на природу // Изучение и оценка воздействия человека на природу. 1980. С. 7–16.

- Неверов А.В. Экономика природопользования. М.: Высш. шк., 1990. 216 с.

- Новиков С.М., Гончарова Ж.С. Влияние осушительных мелиораций на водный режим болот, сельско-хозяйственных полей и речных бассейнов в Нечерно-земной зоне. Обзорная информация. Обнинск: ВНИИ-ГМИ-МЦД, 1984. 49 с.

- Новиков С.М., Гончарова Ж.С. Прогноз изменений водных ресурсов крупных рек СССР под влиянием осушительных мероприятий // Труды ГГИ. 1978. Вып. 255. С. 54–68.

- Одессер С.В. Территориальная дифференциация в экономико-географических типологиях // Известия АН СССР. Серия географическая. 1991. № 6. С. 61–69.

- Оценка влияния хозяйства на природу. Воздействие – изменение – последствия / под ред. В.С. Преображенского, В. Ворачек. Т. 1. Брно, 1985.

- Папина Т.С. Эколого-аналитическое исследование распределения тяжелых металлов в водных экосистемах бассейна р. Оби: дисс. ... докт. хим. наук. Москва, 2004. 259 с.

- Паписов В.К. Водоемкость народного хозяйства (промышленность). М.: Наука, 1989. 103 с.

- Парамонов Е.Г., Рыбкина И.Д. Стабилизация водоносности реки Алей лесными насаждениями // Сибирский лесной журнал. 2016. № 3. С. 57–66.

- Побединский А.В. Водоохранная и почвозащитная роль лесов. Пушкино: Изд-во ВНИИЛМ, 2013. 208 с.

- Побединский А.В., Кречмер В.В. Функции лесов в охране вод и почв. Прага: Государственное земледельческое издательство, 1984. 252 с.

- Раткович Д.Я. Актуальные вопросы водообес-печения. М.: Наука, 2003. 342 с.

- Рахманов В.В. Гидрологическая роль леса. М.: Лесная промышленность, 1984. 240 с.

- Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь – справочник. М.: Мысль, 1990. 637 с.

- Романов В.В. Гидрофизика болот. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1961. 360 с.

- Рыбкина И.Д. Оценка экологической опасности в системах расселения Алтайского края: диссертация … канд. геогр. наук: 25.00.36. Барнаул, 2005. 229 с.

- Рыбкина И.Д., Стоящева Н.В. Оценка антропогенной нагрузки на водосборную территорию Верхней и Средней Оби // Мир науки, культуры и образования. 2010. № 6 (25). Ч. 2. С. 295–299.

- Рыбкина И.Д., Стоящева Н.В., Курепина Н.Ю. Методика зонирования территории речного бассейна по совокупной антропогенной нагрузке (на примере Обь-Иртышского бассейна) // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2011. № 4. С. 42–52.

- Рыбкина И.Д. Сопоставительный анализ эффективности использования водных ресурсов в регионах Западной Сибири в сравнении с общероссийским и западноевропейским уровнями // Водное хозяйство России. 2015. №3. С. 80–88.

- Рыбкина И.Д. Водоресурсное обеспечение дол-госрочного регионального развития Западной Сибири (на примере Обь-Иртышского бассейна): дис. … докт. геогр. наук: 25.00.36. Барнаул, 2020. 229 с.

- Савичев О.Г. Методология оценки фактического и допустимого влияния хозяйственной деятельности на химический состав и качество пресных при-родных вод // Фундаментальные исследования. 2013. № 8. С. 704–708.

- Савкин В.М. Эколого-географические изменения в бассейнах рек Западной Сибири (при крупномас-штабных водохозяйственных мероприятиях). Новосибирск: Изд-во «Наука», 2000. 152 с.

- Селезнев В.А., Беспалова К.В. Экологические критерии нормирования сброса загрязняющих веществ в водные объекты // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2015. № 1(23). С. 130–136.

- Селезнева А.В. Антропогенная нагрузка на реки от точечных источников загрязнения // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2003. № 2. Т. 5. С. 268–277.

- Скрипко В.В., Пестерева Н.Н. Современная территориальная структура природопользования За-ринского муниципального района (Алтайский край) // География и природопользование Сибири. 2010. №12. С. 139–154.

- Сороковикова Н.В. Экологическое нормирование хозяйственной нагрузки на ландшафты // Биогеохимические основы экологического нормирования / под ред. В.Н. Башкина, Е.В. Евстафьевой, В.В. Снакина. М.: Наука, 1993. С. 269–274.

- Стефенсон Д. Гидрология и дренаж ливневых вод. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986. 261 с.

- Стоящева Н.В. Лесные насаждения как фактор устойчивости речного стока в бассейне реки Алей // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т. 12. № 1(3). С. 897–900.

- Стоящева Н.В. Проблема загрязнения малых рек Кузбасса сточными водами промышленных предприятий // Вестник КемГУ. 2015. № 4(64). Т. 3. С. 156–163.

- Стоящева Н.В., Рыбкина И.Д. Водные ресурсы Обь-Иртышского бассейна и их использование // Водные ресурсы. 2014. Т. 41. № 1. С. 3–9.

- Стоящева Н.В., Рыбкина И.Д. Оценка антропогенной нагрузки на водосборную территорию и водные объекты трансграничного бассейна р. Иртыш // Ползу-новский вестник. 2011. № 4-2. С. 98–102.

- Тетиор А.Н. Биопозитивная техносфера и устойчивое развитие. Симферополь: Б.И. 1994. 148 с.

- Фатуллаев Г.Ю. Современные изменения водных ресурсов и водного режима рек Южного Кавказа. Баку, 2003. 167 с.

- Цибудеева Д.Ц., Рыбкина И.Д. Оценка антропогенной нагрузки на водосборные территории речных бассейнов Республики Бурятия // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 2 (45). С. 405–410.

- Шикломанов И.А. Антропогенные изменения водности рек. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1979. 302 с.

- Шикломанов И.А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток. Ленинград: Гидрометеоиз-дат, 1989. 334 с.

- Шикломанов И.А., Бабкин В.И., Балонишникова Ж.А. Водные ресурсы, их использование и водообеспе-ченность в России: современные и перспективные оценки // Водные ресурсы. 2011. Т. 38. № 2. С. 131–141.

- Шикломанов И.А., Георгиевский В.Ю. Изменение стока рек России при глобальном потеплении климата // Тезисы докл. VI Всерос. гидрологического съезда. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2004. Секц. 3. С. 200-201.

- Шикломанов И.А., Маркова О.Л. Проблемы водообеспечения и переброски речного стока в мире. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987. 294 с.

- Шикломанов И.А., Шикломанов А.И. Изменение климата и приток речных вод в Северный Ледовитый океан // Водные ресурсы. 2003. № 6. С. 645–654.

- Щерба В.А., Абрамова Е.А. Оценка нагрузки сточными водами на водотоки бассейна реки Москвы // Методы экологических исследований. 2011. № 6. С. 116–124.

- Эдельштейн К.К. Водные массы долинных водохранилищ. М.: Изд-во МГУ, 1991. 175 с.

- Эдельштейн К.К. Водохранилища России: экологические проблемы, пути их решения. М.: ГЕОС, 1998. 277 с.

- Aquastat FAO. Официальный сайт Глобальной водной информационной системы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/nr/aquastat/ (дата обращения: 22.09.2023)

- Crawford N.H., Linsley R.K. Computation of a synthetic streamflow record on a digital computer // Inter-national Association of Scientific Hydrology Publication. 1960. 51. P. 526-538.

- Shiklomanov I.A. Water resources as a challenge of the twenty-first century. Tenth WMO lecture // WMO. 2004. № 959. P. 13–146. 99. Volk M., Hirschfeld J., Schmidt G. et al. A SDSS-based Ecological-economic Modelling Approach for In-tegrated River Basin Management on Different Scale Levels – The Project FLUMAGIS // Water Resources Management. 2007. Vol. 21. Is. 12. P. 2049–2061. https://doi.org/10.1007/s11269-007-9158-z

- WWDR. 2012. The United Nations World Water Development Report 4. Managing Water under Uncer-tainty and Risk // World Water Assessment Programme (WWAP). [Электронный ресурс]. URL: https://www.unesco.org/en/wwap (дата обращения: 22.09.2023).