Оценка антропологического напряжения женщин пришлого населения при долговременной адаптации к условиям Крайнего Севера

Автор: Новицкая В.П., Бакшеева С.С., Шилина И.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты оценки уровня антропологического напряжения в динамике долговременной адаптации беременных женщин к условиям Крайнего Севера методом корреляционной адаптометрии. Определены периоды и качественные характеристики.

Экология крайнего севера, долговременная адаптация, лимфоциты, метаболизм, корреляционная адаптометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14084187

IDR: 14084187 | УДК: 612.017(17)

Текст научной статьи Оценка антропологического напряжения женщин пришлого населения при долговременной адаптации к условиям Крайнего Севера

Введение . Исследование процесса долговременной адаптации человека к экологическим условиям Крайнего Севера в настоящее время сохраняет свою актуальность в связи с необходимостью миграции населения из различных регионов и со значительными антропогенными изменениями окружающей среды. Отрицательные изменения окружающей среды вызывают в популяции человека антропоэкологическое напряжение. Это своего рода стрессовая реакция на популяционном уровне, которая вызывает у членов популяции состояние, промежуточное между здоровьем и болезнью.

Напряжённое функционирование различных систем организма, направленное на сохранение гомеостаза в изменившихся условиях проживания, называют антропоэкологическим напряжением [1], которое в свою очередь может перейти в некомпенсированное состояние антропоэкологического утомления с развитием «экологически зависимых болезней».

Экстремальные условия Крайнего Севера с наличием непривычной для человека фотопериодичностью, очень низкими температурами на протяжении большей части года могут способствовать формированию антропоэкологического напряжения и утомления. Техногенные изменения окружающей среды в промышленных городах Заполярья вносят дополнительный вклад в комплекс отрицательных воздействий на человека.

Иммунная система, как одна из важнейших гомеостатических систем, является индикатором адаптационных возможностей организма [1, 2]. Клеточные элементы крови, как компоненты иммунной системы, участвуют в адаптивных реакциях, в том числе и в условиях Крайнего Севера [2, 3]. Уровень функционирования иммунной системы поддерживается механизмами нейро-эндокринной регуляции в результате изменения как внутрисистемных, так и межсистемных взаимосвязей клеток крови [4, 5]. При этом изменчивость уровня этих связей составляет важнейший резерв адаптации организма. Нами в качестве интегрального показателя оценки степени антропоэкологического напряжения выбраны корреляционные связи системы метаболических параметров лимфоцитов крови.

При сравнительном анализе популяций и групп, находящихся в различных экологических условиях, получен следующий эффект: наибольшую информацию о степени адаптированности популяции к экстремальным или просто изменившимся условиям несут корреляции между физиоло- гическими параметрами [4, 6, 7, 8]. При увеличении адаптационной нагрузки уровень корреляций повышается, а в результате успешной адаптации снижается. Показано, что этот эффект связан с организацией системы факторов [4, 6].

Исследования механизмов долговременной адаптации женщин к неблагоприятным факторам северной среды и одновременно к состоянию беременности единичны и не отражают всю сложность формирования приспособительных реакций организма. В настоящее время проблема раннего выявления и профилактика экологически обусловленных заболеваний является одним из приоритетных направлений в медицине. Нами предпринята попытка исследования адаптационных реакций у беременных женщин с точки зрения динамики корреляционных взаимодействий в системе метаболических показателей лимфоцитов.

Цель исследований . Оценить степень антропоэкологического напряжения у беременных женщин пришлого населения при долговременной адаптации к экологическим условиям Крайнего Севера методом корреляционной адаптометрии.

Объекты и методы исследований . Север занимает 64 % площади Российской Федерации. На Крайнем Севере экстремальность влияния на человеческий организм определяется в основном длительной и суровой зимой, коротким холодным летом, резким нарушением обычной для умеренного климата фотопериодичности, что неизбежно связано с явлением «светового голодания» во время полярной ночи и «светового излишества» во время полярного дня плюс пустынность ландшафта, бедность флоры и фауны. Исследования проведены в г. Норильске. Город расположен на Таймырском полуострове (широта 69 ° 20', долгота 88 ° 18', высота над уровнем моря 60 м). Город Норильск является крупным промышленным центром, в котором расположены предприятия, связанные с производством меди и никеля.

В родильных домах г. Норильска было обследовано 80 беременных женщин первого периода родов в возрасте 20–39 лет. Беременные женщины были разделены на четыре группы по длительности жизни и работы в условиях Севера до родов: 1 -я группа – до 3 лет, 2-я – от 3 до 10 лет, 3-я – свыше 10 лет, 4-я группа – женщины, родившиеся на Севере. Группы были сопоставимы по возрасту. Каждая состояла из практически здоровых женщин, не работающих на вредных производствах, не имеющих хронических заболеваний, не подвергавшихся вакцинации и не болевших чем-либо в период беременности. В лимфоцитах периферической крови женщин всех групп цитохимическим методом определялась активность ферментов - маркёров метаболических путей: цикла Кребса - сукцинатдегидрогеназа (СДГ; 1.3.99.1); глицерофосфатного шунта, соединяющего гликолиз с циклом Кребса, - глицерол-3-фосфатдегидрогеназамитохондриальная ( ГФДГ ; 1.1.99.5); гликолиза - лактатдегидрогеназа (ЛДГ; 1.1.1.27) и её аэробный изофермент (Н-ЛДГ; 1.1.1.27) [9] для суждения об активности аминооксидазного пути окисления моноаминов - моноаминоксидаза (МАО; Е.С. 1.4.3.4) по [10] .

Для обработки результатов исследований применяли пакет программ «Statistika 6.1». Определялось количество достоверных корреляционных связей между ферментными показателями лимфоцитов по данным ранговой корреляции Спирмена в общем числе рассмотренных коэффициентов корреляции (r) и степень выраженности этих связей определяли по среднему коэффициенту корреляции (ř) и корреляционному графу (G). По методу корреляционной адаптометрии оценивалась степень связности параметров с помощью веса корреляционного графа (G), рассчитываемого как сумма достоверных коэффициентов парной корреляции:

G =Z|rj|, |rj|> 0,5, где rj - коэффициент корреляции между i-м и j-м показателями. Принимались во внимание только достоверные коэффициенты корреляции (р<0,05 и выше) [11].

Результаты исследований и их обсуждение . Первичный анализ полученных результатов был связан с количественной оценкой средней активности ферментов лимфоцитов по группам [12] . Проведённое исследование показало, что метаболизм лимфоцитов беременных женщин 25

пришлого населения Севера имеет свои особенности. У женщин пришлого населения г. Норильска уровни окислительно-восстановительных ферментов лимфоцитов (СДГ, ГФДГ, ЛДГ, Н-ЛДГ) были ниже, чем у лиц, проживающих в зоне средних широт. Изучение динамики антропоэкологического напряжения у беременных женщин по весу корреляционного графа позволяет увидеть следующие закономерности (табл.).

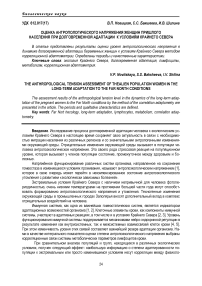

Корреляционные связи показателей активности ферментов лимфоцитов у беременных женщин перед родами в зависимости от длительности проживания на Севере

(г. Норильск, пришлое население; p<0,05)

|

Группа |

Длительность проживания матери на Севере, |

|||

|

До 3 лет |

||||

|

Показатель |

r |

ř |

G |

|

|

СДГ ̶ ГФДГ |

0,49 |

- |

- |

|

|

I |

СДГ ̶ ЛДГ |

0,74 |

0,61 |

1,22 |

|

От 3 до 10 лет |

||||

|

CДГ ̶ ГФДГ |

0,69 |

- |

- |

|

|

II |

СДГ ̶ ЛДГ |

0,88 |

0,78 |

3,12 |

|

ГФДГ ̶ МАО |

-0,62 |

- |

- |

|

|

ЛДГ ̶ Н-ЛДГ |

0,94 |

- |

- |

|

|

Свыше 10 лет |

||||

|

СДГ ̶ ГФДГ |

0,97 |

- |

- |

|

|

СДГ ̶ ЛДГ |

0,87 |

- |

||

|

III |

СДГ ̶ Н-ЛДГ |

0,87 |

0,94 |

5,67 |

|

ГФДГ ̶ ЛДГ |

0,99 |

- |

- |

|

|

ГФДГ ̶ Н-ЛДГ |

0,98 |

- |

- |

|

|

ЛДГ ̶ Н-ЛДГ |

0,99 |

- |

- |

|

|

С рождения |

||||

|

IV |

СДГ ̶ Н-ЛДГ |

0,83 |

- |

- |

|

МАО ̶ ЛДГ |

-0,86 |

0,85 |

1,69 |

|

Неблагоприятное воздействие экологических условий среды на процесс адаптации начинается с более низких показателей среднего коэффициента корреляции и веса корреляционного графа (G=1,22) у женщин 1-й группы, живущих на Севере менее 3 лет, чем у женщин последующих групп. С увеличением северного стажа женщин антропоэкологическое напряжение растёт. Например, у женщин 2-й группы (живущих на Севере от 3 до 10 лет) скоррелированность показателей повышается (G=3,12), достигая максимальных значений у женщин 3-й группы, свыше 10 лет проживших на Севере (G=5,67). С ростом северного стажа у лиц, родившихся в Норильске, наступает состояние адаптированности - антропоэкологическое напряжение падает, вес корреляционного графа снижается (G=1,69). Таким образом, динамика долговременной адаптации беременных женщин к условиям Севера имеет колебательный характер с максимумом антропоэкологического напряжения у женщин 3-й группы.

У женщин 2-, 3-й групп повышенные значения веса корреляционного графа по координированности метаболических процессов в лимфоцитах крови отражают высокую степень антропоэко-логического напряжения при адаптации к экологическим условиям северной среды. Существование эффекта повышения корреляций между физиологическими параметрами при увеличении адаптационной нагрузки подтверждают и литературные данные [4, 7, 10, 12]. Механизмы данных соотно- шений могут быть объяснены изменением генетико-гормональной регуляции активности ферментных систем на каждом этапе долговременной адаптации организма к экологическим условиям Севера, что доказано многими исследованиями [13, 14]. В качестве фактора, способного модифицировать активность ферментов и структуру взаимосвязей, может выступать также система гипофиз-кора надпочечников [2].

Весьма существенным и информативным в оценке адаптационных механизмов будет анализ качественного состава внутриклеточных показателей метаболизма лимфоцитов. По их характеру можно заключить, что в группе женщин, живущих менее 3 лет в Заполярье, определяются две корреляции между показателями энергетического обмена в митохондриях и цитозоле, средний коэффициент корреляции в этой группе самый низкий (ř = 0,61). Среди этих связей определяется координированно действующая пара митохондриальных ферментов лимфоцитов СДГ ̶ ГФДГ, такая связь обычно возникает при снижении уровня клеточной энергетики, при этом компенсаторно включается гликолиз ̶ связь СДГ ̶ ЛДГ.

С увеличением северного стажа во 2-й группе женщин количество корреляций и их теснота возрастают. Сохраняются две связи, выявленные в предыдущей группе, но они более тесные. Появление новых связей ГФДГ - МАО и ЛДГ - Н-ЛДГ свидетельствует, что увеличение длительности воздействия северной среды повышает антропоэкологическое напряжение у женщин 2-й группы, обусловленное, прежде всего, низким уровнем энергетических, катаболических и пластических реакций в клетках иммунной системы в этот период адаптации [7, 9].

Более неблагоприятная картина наблюдалась в иммунокомпетентных клетках крови женщин, живущих на Севере свыше 10 лет. Судя по представленным в таблице величинам, в этот период определяется максимальное количество достаточно сильных корреляционных связей, в основном положительных, свидетельствующих о высокой степени антропоэкологического напряжения организма в этот период. Сохраняются связи, отмеченные в предыдущей группе: СДГ ̶ Г3ФДГ, СДГ ̶ ЛДГ и ЛДГ ̶ Н-ЛДГ, но они более тесные. Отмечалась стабильная корреляционная связь между общей активностью ЛДГ и изоферментом Н – ЛДГ, обусловленная субстратной и коферментной зависимостью, но у женщин 3-й группы эта связь была самая прочная (r=0,99). Связи ГФДГ ̶ ЛДГ и ГФДГ ̶ Н-ЛДГ отражают синхронизацию работы глицерофосфатного «челночного» шунта в лимфоцитах и гликолиза.

У женщин 4-й группы с увеличением длительности проживания на Севере (с рождения живущих на Севере) происходит формирование более экономных механизмов адаптации. В этот период в 3 раза уменьшается количество корреляционных связей относительно группы женщин, живущих на Севере свыше 10 лет. Характер выявленных связей между ферментами митохондрий и гликолиза (СДГ ̶ Н-ЛДГ, МАО ̶ ЛДГ) отражает повышение координации энергетических и регуляторных реакций в лимфоцитах женщин, живущих на Севере с рождения. Отрицательная связь МАО ̶ ЛДГ свидетельствует о том, что при повышении уровня моноаминов ингибируется активность гликолиза.

Используемый в работе метод корреляционной адаптометрии позволил выявить периоды, динамику и степень антропоэкологического напряжения у беременных женщин пришлого населения Крайнего Севера, а также изменение структуры и качества корреляционных связей между показателями метаболизма лейкоцитов при долговременной адаптации к экологическим условиям северной среды. Выявленные особенности адаптационной динамики методом корреляционной адапто-метрии могут служить информационным критерием к назначению иммунокорригирующей терапии в эти периоды долговременной адаптации.

Выводы

-

1. Показатель скоррелированности параметров метаболизма лимфоцитов может быть использован для интегральной оценки степени антропоэкологического напряжения при долговременной адаптации беременных женщин к условиям Севера.

-

2. Динамика долговременной адаптации беременных женщин определяется в виде колебательного процесса: повышение антропоэкологического напряжения приходится на стаж от 3 до 10 лет и свыше 10 лет жизни на Севере, а наименьшее напряжение – в период менее 3 лет жизни на Севере и с рождения.

-

3. Отмеченные различия в динамике антропоэкологического напряжения у беременных женщин на Севере указывают на специфичность адаптационных перестроек, характерную для каждой из групп, что обусловливает переориентирование метаболических процессов в лимфоцитах и определяет их иммунореактивность