Оценка баланса тяжелых металлов (Ni и Си) на водосборе субарктического озера (на примере Чунозера)

Автор: Даувальтер Владимир Андреевич, Кашулин Николай Александрович, Сандимиров Сергей Степанович, Раткин Николай Егорович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 3 т.12, 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается один из методологических подходов к оценке баланса и накопления тяжелых металлов в озере в условиях многолетнего аэротехногенного загрязнения. На примере Чунозера проведена оценка накопления тяжелых металлов в донных отложениях за более чем 70-летний период деятельности предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК "Североникель") и Лапландского государственного биосферного заповедника. Установлено, что мощность загрязненных донных отложений на большей части акватории озера в среднем составляет 2 см, а средняя скорость осадконакопления за последние 20 лет - 1 мм/год. Накопленные в донных отложениях металлы могут представлять опасность загрязнения воды в будущем, особенно при развитии процессов эвтрофирования озера.

Баланс, накопление, тяжелые металлы, озеро, донные отложения

Короткий адрес: https://sciup.org/14294079

IDR: 14294079 | УДК: 624.131.41

Текст научной статьи Оценка баланса тяжелых металлов (Ni и Си) на водосборе субарктического озера (на примере Чунозера)

Внимание к ТМ, сорбируемым ДО, связано также с тем, что многие водные организмы и промысловые виды рыб проводят большую часть жизненного цикла внутри или на поверхности ДО водных экосистем. Таким образом, ТМ посредством потребления высшими водными организмами, включая рыб, в конечном итоге могут поступать в организм человека. Прямое поступление ТМ от ДО в организмы гидробионтов – один из основных путей их проникновения и аккумуляции в организме человека ( Мур, Рамамурти , 1987).

ЗВ не всегда закрепляются в ДО. Они могут быть ремобилизованы и тем самым увеличивать биодоступность токсичных химических веществ и их миграцию по пищевым цепям. Если их концентрации в водной фазе низкие, ТМ, аккумулированные в ДО, могут сильнее влиять на водные организмы, чем металлы, растворенные в водной толще.

Главное, что учитывается при разработке программ по охране водных ресурсов – ограничение содержания ЗВ, поступающих в водные объекты: концентрации их не должны превышать известные хронические и токсичные уровни. Этот подход может также применяться и для ДО. В таком случае надо рассматривать и долговременное нахождение ЗВ в ДО, которое определяет их поведение, обусловленное физико-химическими и биохимическими реакциями в водных системах.

Цель статьи – описание одного из подходов к оценке баланса накопления токсичных ТМ в озере при его аэротехногенном загрязнении. С его помощью удастся сформировать представление о важности ДО как источника вторичного загрязнения для последующего прогноза экологической опасности накопленных в них ТМ (на примере Чунозера – водоема, находящегося в пределах Лапландского государственного биосферного заповедника).

-

2. Объект исследований

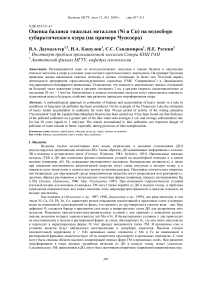

Основным объектом исследования на территории Лапландского заповедника является озерноречная система р. Чуна, включающая оз. Горное, реки Верх. и Ниж. Чуна, оз.Чунозеро и более мелкие озера (рис. 1). Исследования также проведены на водосборной площади Чунозера – озере Ельявр, Горном ручье, горно-лесном ручье и ручье Кокоринский.

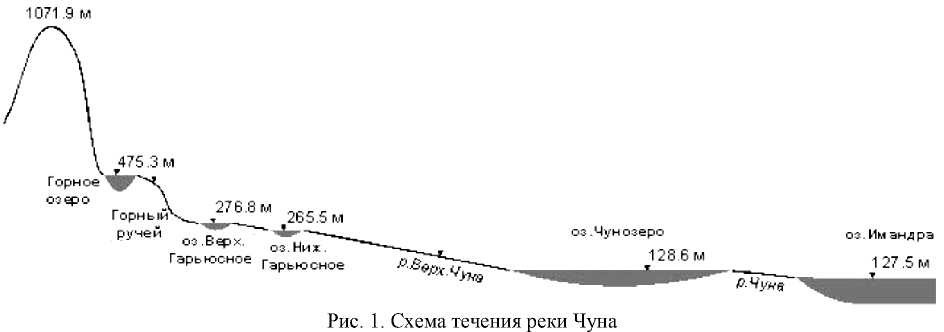

Озеро Чунозеро входит в водосборный бассейн оз. Имандра. Сравнительно глубокое, берега каменистые, торфяных болотных участков очень мало. Это озеро расположено у подножья Нявка-тундры, являющейся продолжением Чуна-тундры (рис. 2). Чунозеро – самое большое озеро Лапландского заповедника, его озерно-речная система занимает около 20 % площади заповедника. Оно расположено вдоль его южной границы и целиком находится на его территории. Абсолютная высота – 128.1 м, площадь зеркала – 20.8 км2, площадь водосбора – 570.8 км2, длина – 20.3 км, ширина почти на всем протяжении – 1 км, наибольшая ширина напротив центральной усадьбы заповедника достигает 2.6 км, а в самом узком месте, между мысами Кусс-нярк на северном берегу и Вуйтемь-нярк на южном всего 500 м. В западную часть озера впадает река Верх. Чуна, а из восточной вытекает Ниж. Чуна. Всего в Чунозеро впадает 17 рек и ручьев, текущих, главным образом, с Чуна-тундры. Уровень озера более чем на метр выше уровня Имандры, он незначительно колеблется по сезонам, так как регулируется стоком порожистой реки Ниж. Чуна, впадающей в Воче-ламбину оз. Имандра.

С севера к озеру вплотную подходит горный массив Чуна-тундры и сопредельный с ним обширный лесной массив – Чунский суземок ( Семенов-Тян-Шанский , 1975). Весь южный берег окружен невысокими вараками. Вдоль всего северного берега тянется хорошо выраженный береговой вал, сложенный из камней, а сверху поросший травянистой древесной растительностью. Песчаных берегов почти нет, кроме мыса Кусс-нярк и Малого песчаного наволока. Берега местами отмелые, а иногда дно круто обрывается вниз от самого берега. Достигнув значительной глубины, дно становится плоским и

Рис. 2. Карта-схема оз. Чунозеро ( Владимирская, Семенов-Тян-Шанский , 2004)

отлого спускается к максимальным глубинам. Местами имеются "корги", поднимающиеся с глубины почти до самой поверхности. У самых берегов дно каменистое, а, начиная с глубины 1.5-2.0 м, появляется ил ( Владимирская , 1951).

Тип берегов, окруженный вараками, несколько другой. Береговые валы местами выражены хорошо, но песчаных участков гораздо больше. Они тянутся вдоль всего берега, прерываясь россыпями камней. Там, где имеются болота, торфяники обрываются прямо в озеро. Дно иногда сложено из больших каменистых глыб. По рельефу дна озеро делится на три части.

Восточная часть озера имеет длину около 10 км и является самой широкой его частью за счет губы Ель-лухт. Глубины постепенно увеличиваются с востока на запад. Вся восточная часть озера имеет глубину до 15 м. В губе Ель-лухт – 20 м. К западу озеро становится глубже, до 30 м. Затем начинается быстрое уменьшение глубины и через 2 км в районе Кусс-нярка озеро достигает глубины 8 м. Отсюда начинается средняя часть озера длиной 12 км.

За мысом Кусс-нярк глубины начинают постепенно нарастать и у подножия хребта Сейднотлаг достигают 30 м. Дальше озеро становится еще глубже и под западным концом Чуна-тундры достигает максимальной глубины 36 м. Наибольшие глубины располагаются под северным берегом, и в этих местах дно резко уходит вниз без всяких признаков прибрежной отмели. После 30-метровых глубин дно озера резко повышается и переходит в мель Кошкчельм (Сухая Салма), тянущуюся поперек всего озера от южного берега до северного. У южного берега она начинается прямо от широкой полосы прибрежной отмели, имея ширину около 1 км. Постепенно сужаясь, мель идет наискось через озеро к северному берегу, возле которого имеет ширину не более 300 м. Глубина озера здесь около 1.5 м, причем на середине еще меньше – до 70 см. Дно песчаное и только на самом мелком месте галечное.

От этой мели начинается последняя, западная часть озера – "кут". Здесь глубины снова резко возрастают и под восточным устьем р. Чуны достигают 23 м. Дальше к западу озеро постепенно мелеет, и в самом конце его максимальные глубины не превышают 12 м.

В связи с таким распределением глубин озеро замерзает и вскрывается неравномерно. Первым замерзает акватория озера вблизи р. Чуна (изба Кокоринская), вслед за ней весь "кут" до мели включительно, дальше "узкое место" (участок между мысами Кусс-нярк и Вуйтемь-нярк). Иногда оба эти участка замерзают одновременно. Следующей замерзает губа Ель-лухт и вся восточная часть озера до Нижней Чуны (в среднем – 9 ноября). Последней замерзает самая глубокая часть озера Сейд-лухт и участок от нее до мели. Вскрытие происходит в обратном порядке. Озеро вскрывается очень поздно, лед приходит в движение в среднем 1 июня, но в случае поздней весны (1941, 1968, 1969 и 1971 годы) оно очищается ото льда только во второй половине июня. Вода остается довольно холодной все лето, в теплые годы (1960, 1972) температура поверхностного слоя достигала 24°С, но чаще за все лето не поднимается выше 20°С ( Семенов-Тян-Шанский , 1975).

Растительность Чунозера очень бедна. В губах, где имеется песчаное дно, встречаются заросли ежеголовки и водяного лютика. Реже встречаются рдесты, водяная сосенка, болотный хвощ и тростник. Заросли тростника, болотного хвоща и осоки имеются только в западном конце озера. Эти места служат нерестилищами для окуня и щуки. По мелководным местам озера распространен расходник.

-

3. Материалы и методы

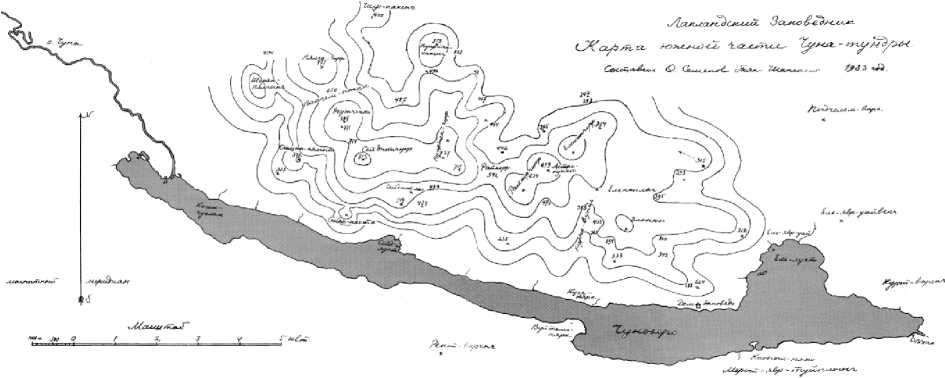

Схема точек отбора проб на Чунозере и его водосборной площади была определена таким образом, чтобы наиболее полно охватить все районы. Комплексные съемки на исследуемой территории проводились с 1987 по 2001 гг. и включали до 6 станций на акватории Чунозеро (рис. 3). Наиболее полными являются материалы исследований озера в 2000-2001 гг., когда были проведены сезонные наблюдения в каждом месяце. В 1988-1999 гг. для выявления

динамики потока элементов с водосбора был проведен детальный мониторинг химического состава вод малых ручьев, отражающих основные типы водосборов Чунозера (Горный ручей в Чуна-тундре, горнолесной ручей, ручей Кокоринский). С 1993 по 2000 гг. в рамках проектов AL:PE-1, AL:PE-2 и MOLAR (Mountain Lake Research) было исследовано оз. Горное в Чуна-тундре, из которого берет начало р. Чуна.

Отбор проб воды для гидрохимических исследований в озерах осуществлялся в поверхностном и придонном (при глубине > 3 м) слоях пластиковым батометром в полиэтиленовые бутыли. Параллельно определялась температура воды. Химико-аналитические работы проводились в стационарных условиях. В отобранных пробах определялись: рН, электропроводность, цветность, содержание кислорода, NO 2 +NO 3 , NН 4 +, N общ , РО 4 , Р общ , Si, перманганатная окисляемость, щелочность, сульфаты, хлориды, К, Na, Ca, Mg, ТМ. Все аналитические методики определения основных гидрохимических параметров приведены в соответствие международным стандартам ( Standard method… , 1975; Руководство… , 1977; Лурье , 1984). Для контроля качества измерений рН, щелочности, концентраций хлоридов, сульфатов, щелочных и щелочноземельных элементов использовалась специализированная компьютерная программа ALPEFORM, включающая в себя сведения о балансе ионов, а также измеренные и расчетные значения электропроводности.

Для оценки современного экологического состояния Чунозера и изучения истории развития и загрязнения территории его водосбора были отобраны колонки ДО в различных частях озера и в разные сезоны. Отбор колонок ДО Чунозера производился 12 сентября 2000 г. со станций 1 (глубина озера в месте отбора колонки 25 м), 2 (8.5 м) и 4 (12.5 м). 30 октября 2000 г. около центральной усадьбы Лапландского заповедника (станция 1') была отобрана колонка ДО с глубины 15 м. Следующей весной (31 мая 2001 г.) на станции 5 была отобрана колонка с глубины озера 22 м.

Отбирались пробы ДО отборником колонок ДО открытого гравитационного типа (внутренний диаметр 44 мм) с автоматически закрывающейся диафрагмой. Отборник изготовлен из плексигласа по образцу, разработанному Скогхеймом ( Skogheim , 1979), позволяющему транспортировать колонки в лабораторию ненарушенными для дальнейшего использования. Колонки ДО были разделены на слои по 1 см, помещены в полиэтиленовые контейнеры и отправлены в лабораторию для анализа, где они хранились при температуре 4°С до анализа.

Первичная обработка проб ДО (высушивание, определение влажности, прокаливание и определение потерь при прокаливании) и определение содержания металлов (Ni, Cu, Co, Zn, Cd, Pb, Mn, Fe, Ca, Mg, Na, K, Sr, Cr, Al) проводились в химико-аналитической лаборатории Института проблем промышленной экологии Севера (ИППЭС) Кольского научного центра РАН.

Образцы ДО (примерно 5 г) были высушены в сушильном шкафу при температуре 105ºС в течение 6 ч, и определялась влажность образца ( Håkanson , 1980). Затем образцы прокаливались в муфельной печи при температуре 450-500ºС в течение 4 ч для определения потерь при прокаливании (далее в тексте ППП) как косвенного показателя содержания органического вещества. Образцы затем растирались в яшмовой ступе и сохранялись при температуре 4ºС до химического анализа.

Для определения валовых концентраций металлов 0.4 г навеска образца ДО обрабатывалась 4 мл концентрированной азотной кислоты (HNO3) класса ОСЧ в автоклаве с тефлоновым вкладышем при температуре 140ºС в течение 4 ч. Содержимое автоклава потом охлаждалось до комнатной температуры, и 2 мл аликвота перемещалась в 60 мл пластиковую бутылочку и разбавлялось деионизированной водой до объема 25 мл. Результирующий раствор анализировался атомно-абсорбционным спектрофотометром (AAS-3, Perkin-Elmer 360, 460 и 560) в воздушно-пропановом (Ni, Cu, Co, Zn, Cd, Pb, Mn, Fe, Na, K, Sr, Cr), воздушно-ацетиленовом (Mg, Ca) и закись азота – ацетиленовом (Al) пламени. Все концентрации металлов выражены в микрограммах на грамм (мкг/г) сухого веса.

Выпадение ЗВ на территорию водосбора Чунозера определялось по методике Н.Е. Раткина (2006) по результатам гидрохимических опробований снежного покрова и жидких осадков, выполненных в 2000-2001 гг. на территории водосборного бассейна Чунозера ( Раткин и др ., 2009).

-

4. Результаты и обсуждение

Химический состав озерных вод формируется в результате подвижного равновесия между приходными и расходными составляющими солевого баланса ( Алекин , 1953), где основное значение в формировании химического состава пресных озер имеет соотношение между притоком и стоком:

S пр + S атм.ос + S гр = S ст + S эол + S ф ил + S ос, где S пр – соединения, вносимые притоками; S атм.ос – атмосферными осадками и пылью, S гр – грунтовыми водами; S ст – соединения, выносимые стоками; S эол – выносимые ветром; S ф ил – теряемые при фильтрации; S ос – выпадающие в осадок.

Длительный ряд наблюдений в течение 15 лет на стоке озера (р. Чуна) позволяет проследить временные тенденции

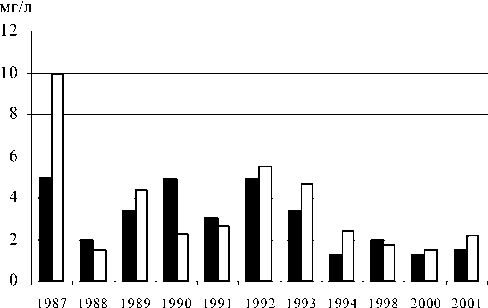

■ Cu □ Ni

Рис. 4. Среднегодовая динамика содержания Ni и Cu в воде р. Чуна

гидрохимического состава озера (рис. 4). Каких-либо

значительных изменений, несмотря на близость промышленных предприятий как в содержании основных

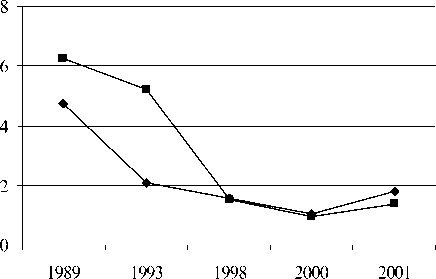

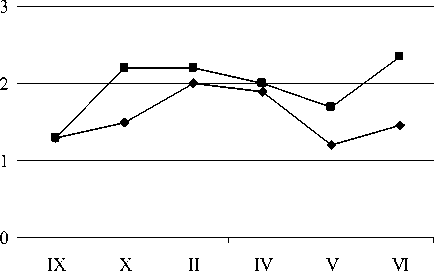

ионов, так и в их соотношении в этот период не произошло, хотя отмечается снижение содержания сульфатов с 5 мг/л (1987-1990 гг.) до 3 мг/л (1991-2001 гг.). Среднегодовое поступление загрязняющих веществ в оз. Имандра со стоком р. Чуна составляет: Ni – 10.1 т; Cu – 10.7 т. Многолетние исследования, проводимые на Чунозере, показали, что среднегодовые концентрации металлов за последнее десятилетие постепенно снижались. Изменение гидрохимического состава Чунозера произошло вследствие снижения объемов производства ГМК "Североникель", что вызвало снижение техногенных выбросов в атмосферу и на территорию водосбора. Содержание Cu в Чунозере в настоящее время колеблется от 0.4 до 1.5 мкг/л, что находится на границе ПДКрбхз (1 мкг/л), Ni – от 0.7-2.2 мкг/л (рис. 5). В придонном слое в части проб отмечается несколько более высокое содержание ряда элементов. Значительная часть металлов, поступающих на территорию водосбора, связывается и откладывается в почвах и в ДО водоемов. Вместе с тем в Чунозере также прослеживается сезонная динамика гидрохимического режима, обусловленная влиянием загрязняющих веществ из атмосферы. Исследования сезонной динамики распределения основных ионов показали, что максимальные значения наблюдались в подледный период (октябрь-апрель) с минимальным поверхностным стоком и максимальной долей подземного стока (рис. 6). В период весеннего снеготаяния в водоеме происходит резкое снижение концентраций всех основных ионов, когда общая минерализация составляет около 2мг/л (наибольшая минерализация – 24 мг/л в зимний период). В августе-сентябре концентрация ионов практически одинакова по всей водной толще вследствие направленного стока и ветрового перемешивания. Снижение концентраций основных ионов в период половодья в Чунозере сопровождается резким кратковременным снижением значений рН до 5.96. Содержание сульфатов снижается до 2.24 мг/л, щелочности – до 9.1 мг/л.

мкг/л

—♦— Ni —■— Cu

Рис. 5. Среднегодовая динамика Ni и Cu в воде Чунозера

мкг/л

—♦— Cu —■— Ni

Рис. 6. Сезонная динамика Ni и Cu в воде Чунозера

Схема расположения точек отбора проб поверхностных вод в наших исследованиях позволила проследить закономерности в перераспределении химических элементов по мере движения водного потока на всем протяжении р. Чуна. Состав поверхностных вод на территории Лапландского заповедника формируется в основном под воздействием природных факторов, влияющих на протекание различных процессов и распределение химических элементов как в толще воды, так и на поверхности раздела твердой и жидкой фаз. Наиболее важными из химических и физико-химических процессов являются растворение и выщелачивание твердой фазы, образование неорганических и органических малорастворимых соединений, окислительно-восстановительные реакции, распределение элементов между жидкой и твердой фазой в результате адсорбции и ионного обмена. Из биологических процессов наиболее существенное значение имеют разложение клеток отмерших организмов и ферментативная деструкция органических соединений, а также потребление химических элементов гидробионтами и прижизненные выделения в период их развития. Особое место занимают поступления в природные воды гумусовых веществ, вымываемых водой из почв, торфяников, лесного перегноя и других видов природных образований, включающих остатки растений.

Чунозеро служит коллектором аэротехногенного загрязнения всей водосборной площади, и ЗВ в конечном итоге аккумулируются в ДО. При изменении физико-химических или гидрологических условий загрязняющие вещества могут снова поступать в водную толщу из ДО. Скорость аккумуляции металлов зависит не только от природной и антропогенной нагрузки на водоем, но и от глубины озера, рН воды, гранулометрического состава ДО, содержания органического материала, концентрации окислов и гидроокислов Fe и Mn в ДО.

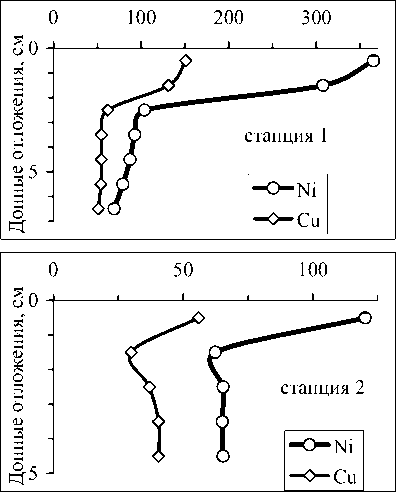

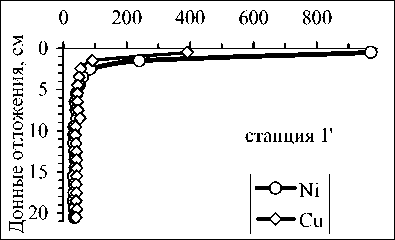

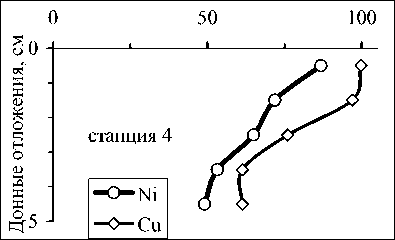

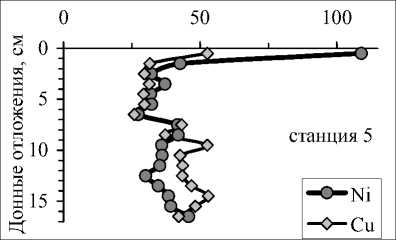

Оценка количества аккумулированных в ДО загрязняющих веществ проводилась с использованием результатов исследования вертикального распределения концентраций металлов в толще ДО на отдельных станциях (рис. 7). Оценка баланса накопления токсичных ТМ в озере при его аэротехногенном загрязнении проводилась по двум приоритетным для Мурманской области загрязняющим металлам – Ni и Cu. Ниже приводится описание распределения этих ТМ в толще ДО Чунозера.

Рис. 7. Вертикальное распределение концентраций Ni и Cu (мкг/г сухого веса) в ДО станций Чунозера

Среднее содержание Ni в осадочных породах земной коры по исследованиям Боуэна ( Bowen , 1966) составляет от 2 до 70 мкг/г, а по данным А.П. Виноградова (1962) – 95 мкг/г. Существуют значительные вариации в концентрациях Ni в фоновых ДО озер Мурманской области – от 4.3 до 187 мкг/г ( Даувальтер , 1999). Значение средней фоновой концентрации Ni по 140 озерам равно 29.3 мкг/г, а стандартное отклонение – 21.6 мкг/г. В ДО озер Кольского полуострова диапазон концентраций Ni находится в пределах от 2 до 7206 мкг/г. В самых глубоких слоях колонки ДО со станции 1' Чунозера содержания Ni (32-35 мкг/г) подобны средним фоновым концентрациям Ni в ДО Кольского полуострова (рис. 7). Далее по мере приближения к поверхности ДО происходит постепенное увеличение концентраций Ni до максимального значения (971 мкг/г) в поверхностном слое 0-1 см. Увеличение концентраций Ni произошло почти в 30 раз, и этот элемент можно отнести к загрязняющим экосистему Чунозера. В распределении концентраций Ni в толще ДО со станции 1' Чунозера отмечается разделение – колонка делится на две части: нижняя (3-21 см) с низкими концентрациями Ni (32-61 мкг/г), и верхняя (0-3 см) с высокими концентрациями (85-971 мкг/г). Повышенное поступление ТМ может быть также связано с воздушными переносами из соседнего источника загрязнения – комбината "Североникель", который находится в 35 км от озера. Повышенное содержание Ni в поверхностных слоях ДО отмечается также и на станции 1 (рис. 7), но оно почти в 3 раза меньше, чем на станции 1'. На остальных станциях оз. Чунозера концентрации Ni в поверхностных слоях ДО значительно ниже (около 100 мкг/г). Как уже было сказано выше, гидрологические условия на акваториях этих станций не позволяют накапливаться тонкодисперсному материалу с высоким содержанием органического материала, который является прекрасным адсорбентом загрязняющих веществ, в том числе и ТМ.

Среднее содержание Cu в осадочных породах по исследованиям Боуэна находится в пределах 4-50 мкг/г ( Bowen , 1966), а по данным А.П. Виноградова (1962) – 95 мкг/г. Наши предыдущие исследования ( Даувальтер , 1999) показали, что существуют, как и для Ni, значительные вариации в фоновых концентрациях Cu в ДО озер. Значения концентраций находятся в диапазоне от 2.5 до 296 мкг/г. Средняя фоновая концентрация Cu, рассчитанная по 125 исследуемым озерам, равна 44.2 мкг/г. Большое значение стандартного отклонения (47.4 мкг/г) является следствием большого диапазона фоновых концентраций по отдельным озерам. В ДО малых озер Кольского полуострова диапазон концентраций Cu находится в пределах от 2.5 до 6495 мкг/г ( Даувальтер , 1999). В самых глубоких слоях колонки ДО со станции 1' Чунозера содержание Cu (40-43 мкг/г) примерно равно среднему фоновому содержанию в ДО озер Кольского полуострова. В поверхностных слоях ДО (0-3 см) происходит (ранее отмеченное для Ni) увеличение концентраций Cu (рис. 7). В распределении концентраций Cu в колонке ДО со станции 1' Чунозера отмечается разделение, аналогичное значениям Ni, – колонка делится на две части: нижняя (221 см) с низкими концентрациями Cu (37-55 мкг/г), и верхняя (0-2 см) с относительно высокими концентрациями (92-391 мкг/г). На станции 1 также отмечаются повышенные содержания Cu в поверхностных слоях ДО (рис. 4), но оно более чем в 2 раза меньше, чем на станции 1'. На остальных станциях Чунозера концентрации Cu в поверхностных слоях ДО значительно ниже (менее 100 мкг/г).

Для оценки количества аккумулированных в ДО загрязняющих веществ были определены площади дна озера в различных зонах, соответствующих станциям отбора проб (рис. 3), начиная с глубины более 10 м (табл. 1). При проведении исследований по оценке накопления ТМ в ДО с каждой станции была отобрана одна колонка, характеризующая мощность слоя с повышенным содержанием металлов, и установлено, что мощность загрязненных ДО на большей части акватории озера составляет в среднем 2 см. Нижний слой (глубже 2 см) соответствует доиндустриальному этапу накопления ДО, и значения концентраций в нем можно считать фоновыми для данного озера. Объем ДО с повышенными концентрациями металлов (слой 0-2 см) определялся умножением площади каждой зоны в районе станции на мощность загрязненных ДО в соответствующей колонке. Масса загрязненных ДО рассчитывалась для каждой зоны умножением объема на плотность ДО. Масса загрязняющего элемента рассчитывалась умножением массы загрязненных ДО на средние концентрации элемента во влажных ДО ( Даувальтер и др ., 2000). Общая масса в целом по озеру определялась суммированием результатов по отдельным зонам. Результаты расчета объема и массы загрязненных ДО представлены в табл. 1, из которой следует, что за период 1980-2000 гг. в ДО накоплено 5.17 т Ni и 3.39 т Cu. Таким образом, можно подсчитать, что в среднем за год за 20-летний период в ДО накапливается 0.26 т Ni и 0.17 т Cu.

Наиболее высокие концентрации металлов отмечены в ДО восточной части озера (станции 1 и 1'), которая характеризуется наибольшей шириной и спокойным гидродинамическим режимом, что обеспечивает наиболее благоприятные условия для осадконакопления. Также немаловажным является отсутствие здесь естественной преграды в виде Чуна-тундры для поступления ТМ на водосбор данной акватории и самого озера.

Таблица 1. Расчет массы ТМ в загрязненных ДО по отдельным зонам Чунозера за период 1980-2000 гг.

|

зоны |

площадь, км2 |

мощность ДО, м |

объем ДО, ×106 м3 |

масса ДО, ×106 т |

H 2 O, % |

Ni, г/т |

Ni, т |

Cu, г/т |

Cu, т |

|

1 |

4.00 |

0.018 |

0.072 |

0.083 |

94.47 |

471 |

2.16 |

191 |

0.88 |

|

2 |

1.56 |

0.018 |

0.028 |

0.032 |

83.77 |

91 |

0.48 |

43 |

0.23 |

|

3 |

3.64 |

0.018 |

0.066 |

0.075 |

78.59 |

80 |

1.28 |

99 |

1.59 |

|

4 |

3.80 |

0.018 |

0.068 |

0.079 |

78.97 |

76 |

1.26 |

43 |

0.70 |

|

сумма: |

13.00 |

0.234 |

0.269 |

5.17 |

3.39 |

Таблица 2. Баланс Ni и Cu на водосборе Чунозера

|

Составляющие баланса |

Ni |

Cu |

|

1 выпадение на территорию водосбора Чунозера, т/год |

17 |

18 |

|

2 вынос в Чунозеро с территории водосбора, т/год |

10.3 |

10.7 |

|

3 аккумуляция в озере (в водной массе), т |

5.2 |

4.4 |

|

аккумуляция в ДО, т |

0.26 |

0.17 |

|

4 вынос со стоком р.Чуна, т/год |

10 |

10.5 |

1 – данные ( Раткин , 2006; Раткин и др ., 2009);

2 – ~ 60 % от выпадения на территорию водосбора Чунозера ( Раткин , 2006; Раткин и др ., 2009);

3 – произведение объема воды в озере на среднюю концентрацию элемента в воде;

4 – по данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На основании расчета величины интегрального стока с водосбора и накопления металлов ДО определен процент аккумуляции металлов ДО, который составляет для Ni 1.5 %, для Cu – 0.9 % от общего поступления металлов на территорию водосбора (табл. 2). Подсчет величин выпадения на территорию водосбора Чунозера и выноса в Чунозеро с территории водосбора проведен приближенно. Учитывая погрешности, связанные с постоянным усреднением фактических данных в процессе анализа материала, подсчитано, что зимне-весенний ионный сток Ni и Cu составляет в среднем 70 %, летне-осенний – 50 % и годовой – 60 % от накопления на площади водосбора Чунозеро ( Раткин , 2006; Раткин и др ., 2009). Количество металлов (свыше 98 % от ежегодного поступления) выносимых р. Чуна, соответствует их "транзитной" нагрузке на озеро. Для сравнения, в оз. Имандра процент аккумуляции составляет 56 % – для Ni и 41 % – для Cu ( Даувальтер и др ., 2000), за счет непосредственного поступления этих металлов со сточными водами ГМК "Североникель" и особенностей гидрологических условий.

Таким образом, высокий уровень проточности Чунозера и его морфологические особенности обуславливают незначительные уровни аккумуляции ЗВ в ДО. Вместе с тем, в водных массах озера постоянно находится значительное количество ЗВ, составляющие порядка 50 % от среднегодового их стока с территории водосбора. Учитывая, что поток металлов не прекращается, в экосистеме озера будет происходить постепенное накопление этих высокотоксичных загрязняющих веществ на фоне их постоянной "транзитной" нагрузки.