Оценка биологической активности новых производных азолов по реакциям эритроцитарной системы

Автор: Кузьмина Вера Ефимовна, Карева-Татарникова Анжела Александровна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3 (11), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения влияния пятикратного внутрибрюшинного введения новых производных азолов – 1,1-ди(1Н-имидазолил-1)метанимина и 1,1-бис(4-метил-1Н-имидазолил-1)метанимина на показатели состояния эритроцитарной системы: количество эритроцитов, ретикулоцитов и гемоглобина периферической крови. Установлено, что введение 1,1-бис(4-метил-1Н-имидазолил-1)метанимина привело к увеличению всех принятых нами показателей, а введение 1,1-ди(1Н-имидазолил-1)метанимина – только числа ретикулоцитов. Рассматриваются возможные механизмы действия этих соединений.

1-ди(1н-имидазолил-1)метанимин, 1-бис(4-метил-1н-имидазолил-1)метанимин, эритроциты, гемоглобин, ретикулоциты

Короткий адрес: https://sciup.org/14344057

IDR: 14344057 | УДК: 547.327:612.111

Текст научной статьи Оценка биологической активности новых производных азолов по реакциям эритроцитарной системы

Здоровье человека – одна из наиболее сложных комплексных проблем, которая по праву считается главной в современной науке о человеке, так как здоровье населения определяет состояние общества и государства в целом.

Организм современного человека подвержен все более возрастающему негативному влиянию окружающей среды, вынуждающего его функционировать на пределе физиологических возможностей, и недоучет этого влияния может привести к серьезным последствиям. Одним из таких последствий является снижение уровня общей сопротивляемости организма человека[1-3]. Вот почему в настоящее время поиск новых веществ, повышающих ее, весьма актуален.

При изыскании безвредных и эффективных средств с иммуностимулирующими свойствами исследователи исходят из двух основных положений. Во-первых, очень выгодно создавать такие иммуностимуляторы, которые воздействуют на те готовые и рациональные, создавшиеся в процессе длительной эволюции комплексные реакции, играющие в жизненных функциях исключительную роль. Во-вторых, в качестве основы для синтеза иммуномодуляторов предпочтительнее использовать природные соединения. И в этом плане значительный интерес представляют азолы, для действия которых характерно повышение именно неспецифической резистентности организма[4-6].

В оценке биологической активности новых синтезированных веществ с потенциальной фармакологической активностью чрезвычайно важными представляются данные об их влиянии на систему красной крови в связи с ее функциональной значимостью – транспорте эритроцитами кислорода.

Целью настоящей работы явилось изучение характера действия на эритроцитарную систему крыс 1,1-ди(1Н-имидазолил-1)метанимина и 1,1-бис(4-метил-1Н-имидазолил-1) мета-нимина, являющихся результатом целенаправленного синтеза биологически активных веществ, осуществляемого на кафедре органической, биоорганической и медицинской химии Самарского государственного университета.

Методика исследования

Исследование проведено на 26 нелинейных крысах-самцах массой 180-200 г. Животным опытных групп пятикратно с интервалом в 48 часов внутрибрюшинно вводили 1 мл раствора одного из новых соединений в разовой дозе 1 мг на 100 г массы тела. Такая схема применения была обусловлена стремлением приблизить режим их действия к характерному в природных, производственных и фармтерапевтических условиях (сравнительно длительно).

Контрольным крысам в том же объеме и по той же схеме вводили физиологический раствор. Кровь на исследование брали до начала введений, через 2,5 и 24 часа после каждой инъекции, а затем через 3,5,7 суток после их завершения. О влиянии синтезированных соединений на эритроцитарную систему судили по динамике в периферической крови количества эритроцитов, содержания гемоглобина, числа ретикулоцитов, а также морфологическим изменениям в зрелых клетках эритроидного ряда. В работе использовали традиционные в гематологической практике методики[7].

Полученные экспериментальные данные статистически обработаны с использованием t-теста Стьюдента и представлены как средние арифметические ± стандартные ошибки среднего. Отклонения исследуемых параметров считались статистически значимыми при p≤0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Установлено, что синтезированные 1,1-ди(1Н-имидазолил-1)метанимин ( I ) и 1,1-бис(4-метил-1Н-имидазолил-1)метанимин ( II ) вызвали закономерные изменения принятых нами показателей состояния эритроцитарной системы. Анализ этих изменений мы проводили по критериям: их направленность, степень выраженности, пролонгация.

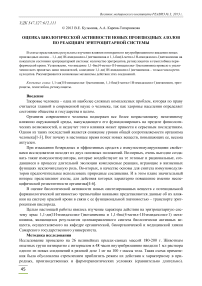

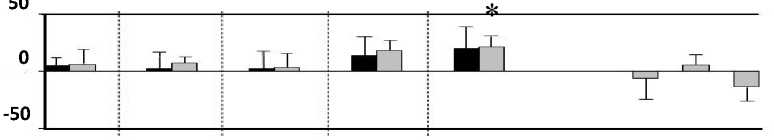

Итак, в период пятикратного введения вещества I количество эритроцитов уменьшалось (рис. 1,А). Статистически значимое снижение числа этих клеток зарегистрировано уже через 2,5 часа после первого его применения. Максимальное падение числа эритроцитов на 50,0 % (p≤0,05) имело место через 24 часа после третьей инъекции. В отставленные от периода пятикратного введения данного соединения сроки степень изменения анализируемого показателя закономерно ослабевала до практически контрольных значений к концу наблюдений.

Содержание в периферической крови гемоглобина в период пятикратного применения вещества I также снижалось (рис. 1,Б), но в несколько меньшей степени, чем количество эритроцитов. Статистически значимое изменение данного показателя равным образом было зарегистрировано через 2,5 часа после первого введения, а максимальное уменьшение содержания гемоглобина на 30,0% (p≤0,05) отмечено через 2,5 часа после второго. В отставленные от периода пятикратного инъецирования вещества I сроки, концентрация дыхательного пигмента была ниже контрольных значений только на 6,0 %.

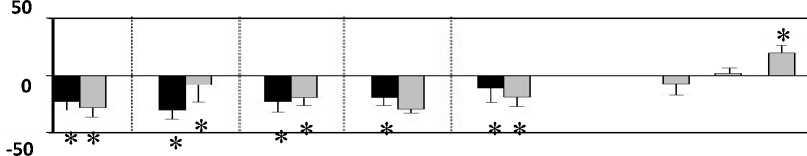

Если под действием вещества I количество эритроцитов и гемоглобина уменьшалось , то число ретикулоцитов, наоборот, увеличивалось (рис. 1,В). Статистически значимое возрастание популяции предшественников зрелых эритроцитов тоже зарегистрировано через 2,5 часа после первого введения. Максимальное увеличение данного показателя на 600,0% (p≤0,05) произошло через 2,5 часа после второго применения. Начиная с третьей инъекции, проявилась тенденция уменьшения выраженности отклонений в содержании ретикулоцитов. Сопоставительный анализ изменения числа этих клеток через 2,5 и 24 часа после каждой из пяти инъекций выявил во втором-пятом случаях введения препарата более выраженное увеличение количества ретикулоцитов через 2,5 часа, чем через 24. В отставленные после периода пятикратного применения вещества I сроки, содержание ретикулоцитов превышало контрольные значения максимально на 153,0% (p≤0,05).

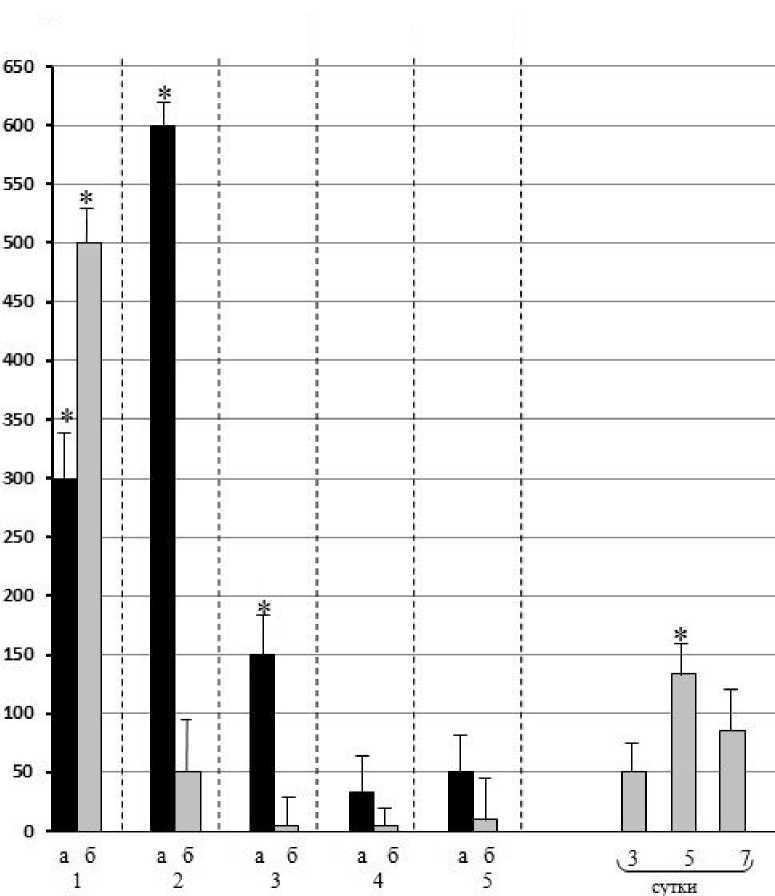

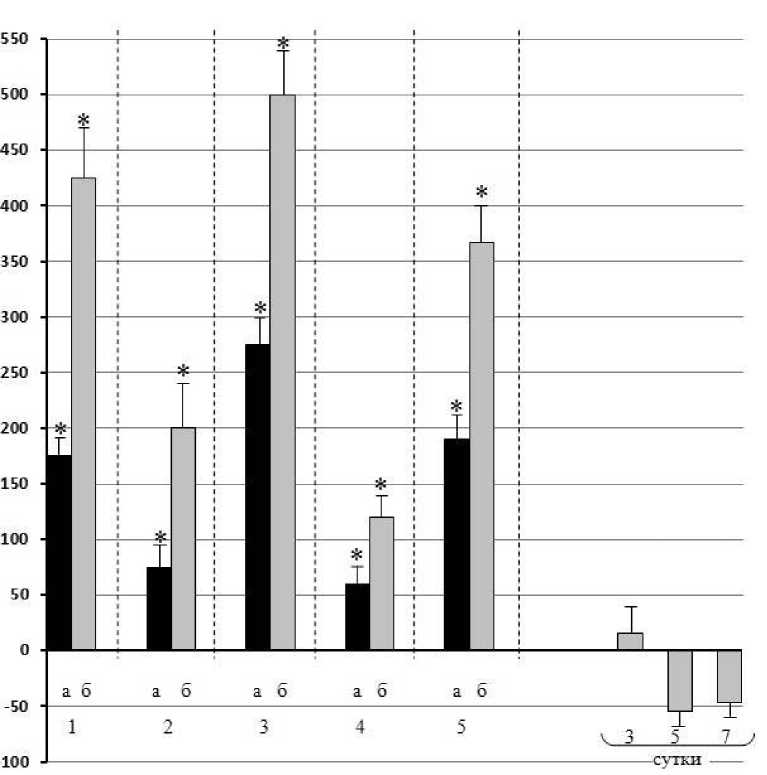

Вещество II , отличающееся от вещества I наличием в молекуле двух метильных групп, привело в период пятикратного введения его к увеличению всех принятых нами показателей. Статистически достоверное возрастание числа эритроцитов зарегистрировано уже через 2,5 часа после первого применения анализируемого соединения (рис.2,А). Максимальное увеличение их количества на 33,0% (p≤0,05) отмечено через 24 часа после четвертой инъекции вещества II . В отставленные от пятого (заключительного) введения препарата сроки, направленность и выраженность отклонений данного показателя сохранились.

А

Б

В

%

‐50

* *

* *

∗

∗

∗∗

∗

Рис.1. Изменение количества эритроцитов (А), гемоглобина (Б) и ретикулоцитов (В) (в % от контроля) при пятикратном введении 1,1-ди(1 H -имидазолил-1)метанимина в разовой дозе 1мг/100 г массы

Обозначения: 1-5 - последовательность введений;а - через 2,5 часа после введения; б - через 24 часа после введения ;^----------)- отставленные сроки; * - P < 0,05

А

Б

В

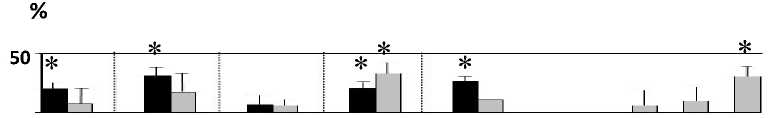

Рис. 2. Изменение количества эритроцитов (А), гемоглобина (Б) и ретикулоцитов (В) (в % от контроля) при пятикратном введении 1,1’-ди(4-метил-1 Н -имидазолил -1)метаниминав разовой дозе 1мг/100 г массы

Обозначения: 1-5 - последовательность введений;а - через 2,5 часа после введения; б - через 24 часа после введения ;^----------)- отставленные сроки; * - P < 0,05

Уровень содержания гемоглобина был ниже такового в числе эритроцитов (рис. 2 Б). Единственное статистически значимое и одновременно максимальное возрастание его количества на 22,0% отмечено только через 24 часа после пятого применения вещества II . В дальнейшем, спустя 3, 5 и 7 суток, содержание дыхательного пигмента изменялось как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в статистически недостоверных пределах.

В условиях пятикратного инъецирования вещества II выявлено значительное возрастание числа ретикулоцитов (рис. 2 В). Статистически значимое увеличение их количества зарегистрировано и в динамике количества эритроцитов через 2,5 часа после первого введения. Максимальное изменение их числа на 500,0% (p≤0,05) имело место через 24 часа после третьего введения. Отмечена значительно большая выраженность отклонений количества ретикулоцитов через 24 часа в сравнении с 2,5 после каждой из пяти инъекций.

В плане объяснения установленных в эритроцитарной системе эффектов действия новых производных азолов мы исходили из известного положения о том, что реализация влияния химических соединений осуществляется на уровне циркулирующей крови и органов гемопоэза [8]. На уровне циркулирующей крови – через изменение структурно-функционального состояния мембран клеток [9], на уровне гемопоэза – посредством влияния на процессы кроветворения и скорость выхода клеток из гемопоэтических органов в кровеносное русло[10].

Сравнительный анализ эритроцитарных реакций на действие обоих веществ выявил, прежде всего, их способность стимулировать костномозговое кроветворение, свидетельством чего является значительное увеличение в периферической крови числа ретикулоцитов[8]. Поскольку параметры циркулирующей крови определяются соотношением интенсивности продукции форменных элементов и процесса их разрушения, в наших экспериментах при значительной стимуляции первого естественно было ожидать увеличение количества эритроцитов и гемоглобина. Такой эффект проявился только в ситуации введения вещества II . Инъецирование вещества I привело к уменьшению и числа эритроцитов, и концентрации гемоглобина. Такой характер изменений названных показателей можно объяснить развитием типичных перераспределительных реакций в периферическом русле и выходом из него старых клеток с изменённым структурно-функциональным состоянием мембран, вызванным введением соединения I . Тем более что в настоящее время мембрана рассматривается как основная точка приложения действия химических факторов [9]. Известно, что такие изменения могут компенсироваться за счет резервов крови и включения механизмов поддержания ее эритроцитарного гомеостаза [3]. Данное заключение подтверждает факт ослабления эффектов вещества I по анализируемым показателям спустя неделю после периода пятикратного его введения.

Заслуживает внимания приуроченность первого статистически значимого изменения изучаемых параметров в подавляющем большинстве случаев к 2,5 часам после первого введения обоих соединений. Это может свидетельствовать об их высокой реактивности (способности вызывать реакцию).

Пролонгация вызванных эритроцитарных реакций проявилась в динамике количества ретикулоцитов в условиях применения вещества I и динамике числа эритроцитов в ситуации инъецирования вещества II .

Наконец, отсутствие в эритроцитах таких морфологических изменений как значительное увеличение их диаметра, появления включений типа телец Гейнца-Эрлиха, колец Кебота или Жолли, пылинок Вейденрейха, говорит о нетоксичности исследуемых соединений [7].

Установленные факты позволяют высказаться за дальнейшее синтезирование и изучение веществ 1,1-ди(азолил-1)иминового ряда с перспективой получения на их основе высокоэффективных эритропоэтических препаратов.

Список литературы Оценка биологической активности новых производных азолов по реакциям эритроцитарной системы

- Першин Б.Б. Стресс, вторичные иммунодефициты и заболевания. -М.: Медицина, 1994. -192 с.

- Юрин В.М. Основы ксенобиологии. -Минск; Новое знание, 2004. -264 с.

- Руководство по гематологии/Под ред. А.И.Воробьева. В 3-х т. -М.: Медицина, Т.1. 2003. -448 с.

- Розин М.Я. Клетка и неспецифическая сопротивляемость организма. Цитологический анализ механизма действия производных бензимидазола. -Л.: Наука, 1967. -149 с.

- Машковский М.Д. Лекарственные средства. Справочное издание. -М.: Новая волна, 2005. -444 с.

- Клиническая фармакология и фармакотерапия/Под ред. В.Г. Кукеса. -М.: Медицина, 2006. -631 с.

- Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е., Долгов В.В. Лабораторная гематология.-М. -Тверь: Триада, 2006. -224 с.

- Габугалимова Р.А., Соколов В.В. Использование эритроцитов для оценки воздействия химических соединений на организм работающих//Гигиена труда и проф. заболевания. -1988. -№7. -С. 28-30.

- Ермакова Н.В. Физиология крови. -М.:РУДН, 2005. -350 с.

- Козинец Г.И. Кроветворение в норме и патологии, консерватизм и современные аспекты/Информационный сборник №1. -СПб.: НПФ «Абрис+», 2000. -С. 2-9.