Оценка биоразнообразия горных лугов Кабардино-Балкарии

Автор: Тамахина А.Я., Гадиева А.А., Кагермазова А.Ч.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Исследованиями авторов установлено, что с повышением высоты над уровнем моря наблюдается снижение видового богатства, доли бобовых и разнотравья в наземной биомассе лугов Кабардино-Балкарской Республики. Для обеспечения устойчивости и повышения кормовой ценности луговых биоценозов необходим дифференцированный подход к способам их хозяйственного использования (сенокосный или пастбищный) и создание условий для возобновления доминирующих бобовых трав.

Горные луга, биоразнообразие, обилие, бобовые травы, злаковые, разнотравье

Короткий адрес: https://sciup.org/14083175

IDR: 14083175 | УДК: 574.472:633.2.03

Текст научной статьи Оценка биоразнообразия горных лугов Кабардино-Балкарии

Анализ видового разнообразия проводился путем регистрации количества видов на 25 квадратах (2х2 м2) в течение 2009–2011 гг. Для характеристики количественного участия видов в фитоценозе устанавливали класс обилия вида: 0-й класс – среднее проективное покрытие менее 5 %, 1-й – 5–10, 2-й – 10–25, 3-й – 25–50, 4-й – 50–75, 5-й класс – более 75 % [3].

Для определения доли злаков, бобовых, осоковых и разнотравья в наземной биомассе растения скашивали на высоте 3 см от поверхности, разбирали по хозяйственно-ботаническим группам (злаки, бобовые, осоковые и разнотравье), высушивали и взвешивали.

Биоразнообразие бобовых в фитоценозах оценивали индексом Шеннона-Уивера:

где Pi=u i /S;

u i – обилие i-го вида;

S – общее число особей [6].

Для установления степени доминирования бобовых трав в фитоценозе рассчитывали 1/d – величину, обратную индексу Бергера-Паркера (d):

d= N max N ,

где N max – число особей наиболее обильного вида;

N – общее число особей [4].

Результаты исследований и их обсуждение . На землях урочища Урванские Дубки злаки представлены следующими видами: пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), ежа сборная (Dactylis glomerata L.), лисохвост луговой ( Alopecurus pratensis L.), полевица белая (Agrostis alba L.), бухарник шерстистый (Holcus lanatus L.), ковыль Лессинга (Stipa Lessingiana L), типчак (Festuca valissiana L.), кострец безостый (Bromus inermis L.). Ассоциация бобовых представлена клевером луговым (Trifolium pratense L.), чиной луговой (Lathyrus pratensis L.), козлятником восточным (Galega orientalis Lam.), вязелем пестрым (Coronilla varia L.), лядвенцем рогатым (Lotus corniculatus L.), клевером белым (Trifolium repens L.) и пажитником голубым (Trigonella caerulea (L.) Ser.). Разнотравье многовидовое: душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), девясил высокий (Inula helenium L.), окопник жесткий (Symphytum asperum Lepech.), головчатка гигантская (Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr.), бородавник обыкновенный (Lapsana communis L.), пупавка горная (Anthemis montana L.), скабиоза желтая (Scabi-osa ochroleuca L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), дубровник обыкновенный (Teuctrium chamae-drys L.), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), погремок весенний (Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg.), осот полевой (Sonchus arvensis L.), морковник обыкновенный (Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.), василек иволистный (Centaurea salicifolia Bieb.), бодяк обыкновенный (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), борец восточный (Aconitum orientale Mill.), молочай лозный (Euphorbia virgata Waldst. et Kit.), крестовник Якова (Senecio jacobaea L.), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) и др.

На лугах урочища Сукан-Суу из злаков доминируют пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski) и волосоносный (Elytrigia trichophora (Link) Nevski), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), ежа сборная (Dactyl-is glomerata L.), костер прямой (Zerna erectus Huds.) и пестрый (Z. variegatus M.B.), овсяница луговая (Festuka pratense L.). Бобовые травы распространены преимущественно по делювию склонов и в пойменной части р. Псыгансу: клевер луговой (Trifolium pratense L.) и горный (Tripholium montanum L.), козлятник восточный (Galega orientalis Lam.), горошек мышиный (Vicia cracca L.), вика заборная (Vicia sepium L.), лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.). Среди разнотравья распространены василек прижаточешуйчатый (Centaurea adpressa Ledeb.), погремок весенний (Rhinanthus vernalis N. Zing.), кокорыш обыкновенный (Aethusa cynapium L.), подорожник ланцетный (Plantago lanceolata L.), осот полевой (Sonchus arvensis L.), мордовник шароголовый (Echinops sphaerocephalus L.), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), чертополох колючий (Carduus ocanthoides L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), девясил высокий (Inula helenium L.), окопник жесткий (Symphytum asperum Lepech.), лопух обыкновенный (Arctium lappa L.), кипрей болотный (Epilobium palustre L.), щавель конский (Rumex confertus Willd.) и кислый (R. acetoza) и др.

В пойме реки встречаются растения, способные переносить затопление, а также виды ксерофитного характера: полевица белая (Agrostis alba L.), вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth), пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), ежа сборная (Dactylis glomerata L.), кострец береговой (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub), козлятник восточный (Galega orientalis Lam.), вязель пестрый (Coronilla varia L.), кипрей болотный (Epilobium palustre L.), осока низкая (Carex humilis Leys.) и др. Растительный покров на склоновых землях урочища Сукан-Суу большей частью представлен злакотравьем, доминантами которого являются овсяница овечья и пестрая, кострец безостый, щучка дернистая. Из бобовых трав на серых лесных почвах склонов встречаются козлятник восточный, вика заборная, клевер луговой, клевер белый, лядвенец рогатый и эспарцет песчаный. Широколистные двудольные травы представлены видами семейств астровых, подорожниковых, губоцветных и зонтичных.

На лугах урочища Кураты среди злаковых выделяются коротконожки перистая (Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.) и лесная (B . sylvaticum (Huds.) Beauv.), кострец береговой (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub) и пестрый (B. variegata (Bieb.) Holub), овсяница валисская (Festuca valesiaca Gaudin), луговая (F. pratensis Huds.), пестрая (F. varia Haenke), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata (L.) Pers.) , пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), мятлик луговой (Poa pratensis L.), щучка дернистая. Среди бобовых преобладают клевера луговой (Trifolium pratense L.), гибридный (T. hybridum L.), горный (T. montanum L.), альпийский (T. alpestre L.), люцерна серповидная (Medicago falcata L.), железистая (M. glandulosa (Mert. et Koch) David), эспарцет Биберштейна (Onobrychis biebersteinii Širj.), лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.) и кавказский (L. caucasicus Kuprian.ex Juz.), козлятник восточный (Galega orientalis Lam.). Разнотравье многовидовое: лютик кавказский (Ranunculus caucasicus Bieb.), лабазник шестилепестный (Filipendula vulgaris Moench), буквица крупноцветная (Betonica grandiflora Stev. ex Willd.), скабиоза два-ждыперистая (Scabiosa bipinnata C. Koch), подмаренник весенний (Galium vernum Scop.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), подорожник средний (Plantago media L.), шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.), бородавник обыкновенный (Lapsana communis L.), щавель курчавый (Rumex crispus L.), чемерица Лобеля (Veratrum Lobelianum Bornh.), горечавка желтая (Gentiana lutea L.), манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris L.), аир болотный (Acorus calamus L.). Хозяйственно-ботаническая группа осоковых представлена осокой низкой (Carex humilis Leys.) и пальчатой (С. digitata L.).

В результате анализа систематической структуры флоры обследованных участков было выявлено следующее: в урочище Урванские Дубки 62 вида сосудистых растений, относящихся к 17 семействам, в Су-кан-Суу – 60 видов и 13 семейств, в Куратах – 46 видов и 15 семейств. В течение трех лет исследований количество зарегистрированных видов оставалось стабильным. Наибольший вклад в видовой богатство в Урванских Дубках и Сукан-Суу вносят сложноцветные (25,9 и 31,6 % соответственно) и злаки (21,0 и 25,0 % соответственно), в Куратах – злаки (37 %) и бобовые (13 %) (табл.1).

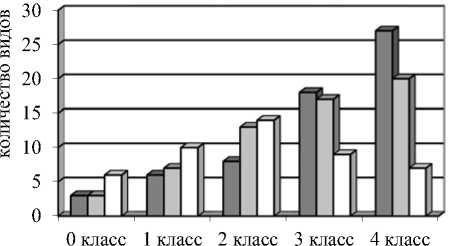

Структура биомассы изучаемых фитоценозов различается по доле злаковых, бобовых, осоковых и разнотравья. С увеличением высоты над уровнем моря в надземной фитомассе увеличивается доля злаковых трав в 1,9 раза, осоковых – в 4,3. Доля бобовых трав и разнотравья снижается в 1,5 раза (рис.1).

Таблица 1

|

Название семейства |

Число видов |

Вклад в видовое богатство, % |

|||||

|

латинское |

русское |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

Poaceae |

Злаки |

13 |

15 |

17 |

21,0 |

25,0 |

37,0 |

|

Fabaceae |

Бобовые |

7 |

8 |

6 |

11,3 |

13,3 |

13,0 |

|

Asteraceae |

Сложноцветные |

16 |

19 |

4 |

25,9 |

31,6 |

8,7 |

|

Boraginaceae |

Бурачниковые |

2 |

2 |

- |

3,2 |

3,3 |

- |

|

Caprifoliaceae |

Жимолостные |

1 |

- |

- |

1,6 |

- |

- |

|

Dipsacaceae |

Ворсянковые |

1 |

- |

1 |

1,6 |

- |

2,2 |

|

Convolvulaceae |

Вьюнковые |

1 |

1 |

- |

1,6 |

1,7 |

- |

|

Lamiaceae |

Губоцветные |

7 |

3 |

4 |

11,3 |

5,0 |

8,7 |

|

Scrophulariaceae |

Норичниковые |

2 |

1 |

2 |

3,2 |

1,7 |

4,3 |

|

Urticaceae |

Крапивные |

1 |

1 |

- |

1,6 |

1,7 |

- |

|

Lythraceae |

Дербенниковые |

1 |

- |

- |

1,6 |

- |

- |

|

Ranunculaceae |

Лютиковые |

3 |

- |

1 |

4,9 |

- |

2,2 |

|

Euphorbiaceae |

Молочайные |

1 |

- |

- |

1,6 |

- |

- |

|

Apiaceae |

Зонтичные |

2 |

3 |

- |

3,2 |

5,0 |

- |

|

Rosaceae |

Розоцветные |

2 |

- |

2 |

3,2 |

- |

4,3 |

|

Plantaginaceae |

Подорожниковые |

1 |

2 |

1 |

1,6 |

3,3 |

2,2 |

|

Polygonaceae |

Гречишные |

1 |

3 |

1 |

1,6 |

5,0 |

2,2 |

|

Onagraceae |

Кипрейные |

- |

1 |

- |

- |

1,7 |

- |

|

Rubiaceae |

Мареновые |

- |

- |

2 |

- |

- |

4,3 |

|

Campanulaceae |

Колокольчиковые |

- |

- |

1 |

- |

- |

2,2 |

|

Clusiaceae |

Зверобойные |

- |

- |

1 |

- |

- |

2,2 |

|

Melanthiaceae |

Мелантиевые |

- |

- |

1 |

- |

- |

2,2 |

|

Cyperaceae |

Осоковые |

- |

1 |

2 |

- |

1,7 |

4,7 |

□ Урванские Дубки □ Сукан-Суу □ Кураты

Рис. 1. Структура наземной биомассы фитоценозов, %

Снижение индекса Шеннона-Уивера в популяциях бобовых трав с повышением высотной поясности свидетельствует о сокращении видового богатства и общего обилия в 1,5–1,7 раза (табл. 2).

Таблица 2

|

Вид |

Урванские дубки |

Сукан-Суу |

Кураты |

|||

|

u i , шт. |

u i /S |

u i , шт. |

u i /S |

u i , шт. |

u i /S |

|

|

Trifolium pratense L. |

4240 |

0,37 |

2840 |

0,37 |

2420 |

0,37 |

|

Galega orientalis Lam. |

3170 |

0,28 |

2210 |

0,29 |

1520 |

0,23 |

|

Lotus corniculatus L. |

1850 |

0,16 |

1420 |

0,18 |

1430 |

0,22 |

|

Lathyrus pratensis L. |

610 |

0,05 |

- |

- |

- |

- |

|

Coronilla varia L. |

530 |

0,05 |

250 |

0,03 |

- |

- |

|

Trifolium repens L. |

520 |

0,05 |

220 |

0,03 |

- |

- |

|

Trigonella caerulea (L.) Ser. |

418 |

0,04 |

- |

- |

- |

- |

|

Tripholium montanum L. |

- |

- |

210 |

0,03 |

410 |

0,06 |

|

Vicia cracca L. |

- |

- |

370 |

0,05 |

- |

- |

|

Vicia sepium L. |

- |

- |

130 |

0,02 |

- |

- |

|

Tripholium hybridum L. |

- |

- |

- |

- |

315 |

0,05 |

|

Medicago falcata L. |

- |

- |

- |

- |

450 |

0,07 |

|

S, шт. |

11338 |

7650 |

654 |

5 |

||

|

H |

1,60 |

1,59 |

1,55 |

|||

Биоразнообразие бобовых трав в районах исследований

В травостоях районов исследования среди бобовых трав доминируют клевер луговой, козлятник восточный и лядвенец рогатый. С повышением высоты над уровнем моря степень доминирования клевера остается относительно стабильной, козлятника – повышается, а лядвенца – снижается (табл. 3).

Оценка степени доминирования бобовых трав

Таблица 3

|

Вид |

Урванские дубки |

Сукан-Суу |

Кураты |

|||

|

d |

1/d |

d |

1/d |

d |

1/d |

|

|

Trifolium pratense L. |

0,374 |

2,67 |

0,371 |

2,69 |

0,370 |

2,70 |

|

Galega orientalis Lam. |

0,280 |

3,57 |

0,290 |

3,45 |

0,232 |

4,31 |

|

Lotus corniculatus L. |

0,163 |

6,13 |

0,186 |

5,38 |

0,218 |

4,59 |

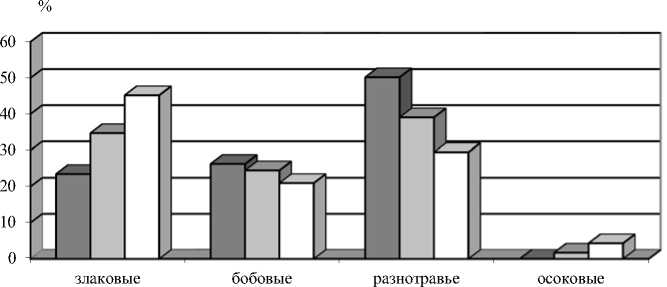

В урочище Кураты видовое богатство травянистых растений сокращается в 1,4 раза по сравнению с Урванскими Дубками, что в значительной степени обусловлено снижением теплообеспеченности и, как следствие, сокращением вегетационного периода с 7–8 (550–650 м над у.м.) до 3–4 месяцев (1200–1350 м над у.м.). C повышением высоты над уровнем моря количество видов с 4- и 3-м классами обилия уменьшается в 2,8 раза, со 2-, 1- и 0-м классами обилия возрастает в 1,7–2,0 раза (рис. 2).

□ 550-655 □ 850-1000 □ 1200-1350 м н.у.м.

Систематическая структура флоры в районах исследований:

1 – Урванские Дубки; 2 – Сукан-Суу; 3 – Кураты

Рис. 2. Распределение видов по классам обилия в районах исследований

В урочище Урванские Дубки к видам с 3- и 4-м классами обилия, составляющим 45 % от общего видового богатства, относятся представители разнотравья (25 %), злаки (12 %) и бобовые (8 %). Многие из видов разнотравья непоедаемые или ядовитые растения (полынь, погремок, бухарник, все виды шалфея, душица, девясил, скабиоза, лютик, молочай, борец, ковыль, лопух, синяк). Из ценных кормовых растений наиболее обильны пырей ползучий, овсяница луговая, тимофеевка луговая, ежа сборная, клевер луговой, козлятник восточный, лядвенец рогатый. Хозяйственная ценность лугов средняя.

В урочище Сукан-Суу к видам с 3-м и 4-м классами обилия, составляющим 37 % от видового богатства растительного сообщества, относятся в основном кормовые травы: злаки с долей обилия 14 % (пырей ползучий и волосоносный, тимофеевка луговая, ежа сборная, костер прямой, овсяница луговая), бобовые с долей обилия 10 % (клевер луговой, козлятник восточный, горошек мышиный, лядвенец рогатый) и представители разнотравья с долей обилия 13 % (василек прижаточешуйчатый, погремок весенний, кокорыш обыкновенный, подорожник ланцетный, осот полевой, мордовник шароголовый, полынь обыкновенная, чертополох колючий). Хозяйственная ценность лугов высокая.

Урочище Кураты отличается самым низким видовым богатством и видовой насыщенностью. Здесь виды 3-го и 4-го классов обилия составляют всего 16 %. Большинство из них злаки (8 %) и бобовые (6 %): коротконожки, кострецы, типчак, тимофеевка луговая, клевера, люцерна, лядвенцы, козлятник восточный. Сенокосное использование лугов нерентабельно ввиду низкой плотности распределения кормовых растений и обилия осоковых.

В рамках стратегии рационального использования фиторесурсов особая роль отводится многолетним бобовым травам как одному из основных источников получения высокобелковых кормов и обогащения почв биологическим азотом. По результатам геоботанического исследования обилие бобовых трав в районах исследования невелико (6–10 %), а доля в наземной биомассе около 25 %. Поэтому важным фактором повышения кормовой ценности и устойчивости луговых биоценозов в исследованных урочищах является сохранение и повышение обилия бобовых трав. Этому будет способствовать создание условий для семенного и вегетативного возобновления доминантов и субдоминантов растительных сообществ – козлятника восточного, клевера лугового и лядвенца рогатого. Так, в пастбищном режиме использования для более активного вегетативного возобновления можно проводить рыхление почвы вблизи куртин козлятника восточного и лядвенца рогатого (урочище Кураты), а в сенокосном режиме (урочища Урванские Дубки и Сукан-Суу) следует оставлять часть куртин клевера, козлятника и лядвенца для семенного размножения.

Заключение . В соответствии с перечнем геоботанических описаний хозяйственная ценность лугов урочища Урванские Дубки средняя. Луга являются разнотравно-злаково-бобовыми. Наличие в травостоях сорных растений свидетельствует о возможности частичного, временного использовании угодий в качестве пахотных земель. Наиболее благоприятным для поддержания видового разнообразия и устойчивости луговых фитоценозов является сенокосное использование.

Травостои пойменных участков урочища Сукан-Суу характеризуются доминированием злаковых и бобовых трав. На аллювиальных луговых почвах склонов обильны злаки, а на серых лесных – разнотравье и бобовые. Пойменные луга целесообразно использовать в качестве сенокосов, а на склонах – под временные выпасы крупного рогатого скота с ограничением выпаса мелких копытных животных и лошадей.

Травостои в урочище Кураты злаково-разнотравные. Они характеризуются низким видовым богатством и видовой насыщенностью и пригодны в основном для пастбищного использования.

Важным фактором повышения кормовой ценности и устойчивости луговых биоценозов является создание условий для возобновления бобовых трав. При сенокосном режиме использования травостоев для обеспечения семенного возобновления следует оставлять куртины доминантов сообщества (козлятника восточного, клевера лугового и лядвенца рогатого). В пастбищном режиме использования травостоев для более активного вегетативного возобновления можно проводить рыхление почвы вблизи куртин козлятника и лядвенца.