Оценка биоразнообразия лесных участков пригородной зеленой зоны г. Красноярска

Автор: Вайс А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 5, 2012 года.

Бесплатный доступ

В результате проведенных исследований была выполнена оценка биологического разнообразия территории Караульного лесничества Учебно-опытного предприятия СибГТУ. На уровне минимального лесного объекта была предложена формула оценки потенциального биологического разнообразия территории. Установлено, что максимальное варьирование показателей наблюдалось при использовании классификации на основе типов леса.

Биоразнообразие, регион, лесничество, выдел, оценка, классификация, карта- схема

Короткий адрес: https://sciup.org/14082375

IDR: 14082375 | УДК: 630*1

Текст научной статьи Оценка биоразнообразия лесных участков пригородной зеленой зоны г. Красноярска

Введение. Биологические ресурсы Земли являются жизненно необходимыми для экономического и социального развития человечества. В настоящее время велика угроза существованию видов и экосистем. Высокими темпами продолжается исчезновение видов, вызванное деятельностью человека [1].

Согласно статье 1 Конвенции о биологическом разнообразии [2], целями данного документа являются сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, в том

Вестник КрасГАУ. 2012. №5 числе путем предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и путем надлежащей передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путем их должного финансирования [2].

В законодательстве Российской Федерации присутствуют положения и механизмы по сохранению биологического разнообразия [3].

Измерение, оценка и контроль биологического разнообразия требует количественного описания качественных признаков, которые можно сравнивать [4]. В настоящее время предложено более 40 индексов, которые предназначены для оценки биоразнообразия. Большинство различий между индексами заключалось в том, какое значение они придают выравненности и видовому богатству [5]. Выравненность – равномерность распределения видов по их обилию в сообществе. Видовое богатство – число видов, для сравнения отнесенное к определенной площади [4]. Индексы видового богатства используются для оценки разнообразия, ограниченного в пространстве и во времени, сообщества, для которого точно известно число составляющих его видов и особей. Однако в большинстве случаев исследователь имеет дело с выборкой, не располагая полным списком видов сообщества.

В 1960 году Уиттекер [4] предложил понятия α-, β-, γ-разнообразия.

α-Разнообразие оценивает многообразие внутри местообитания или одного сообщества.

β-Разнообразие учитывает многообразие между местообитаниями.

γ-Разнообразие – многообразие в обширных регионах биома, континента, острова.

В 1979 году Крюгер и Тейлор добавили показатель Δ-разнообразия, учитывающий изменения климатических факторов, что выражается в смене растительных зон, провинций.

Современный уровень накопления данных по многообразию живой природы требует применения генерализованных информационных систем. В настоящее время создана концептуальная модель «ГИС-мониторинга биоразнообразия лесов» [6]. Применение ГИС-технологий позволило осуществить интеграцию и совместный анализ имеющихся данных различного формата и масштаба, характеризующих растительный покров.

Однако в настоящее время не хватает показателей, позволяющих оценить потенциальную способность лесных участков к сохранению биоразнообразия.

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования была оценка биологического разнообразия выделов с учетом таксационных характеристик. Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

выполнить оценку биологического разнообразия на региональном уровне;

произвести оценку биологического разнообразия на уровне лесничества;

оценить потенциальное биологическое разнообразие на уровне лесотаксационного выдела.

Методика и объект исследовании. Оценка биоразнообразия на региональном уровне подразумевала изучение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. На данном уровне представлены сведения о разнообразии флоры и фауны в Емельяновском районе.

Уровень лесничества представляет собой выделение наиболее информативной классификационной единицы для изучения биоразнообразия. Для этого была проведена сортировка таксационных описаний по хозяйственным секциям: сосновая, лиственничная, пихтовая, березовая, осиновая. Затем в каждой хозсек-ции насаждения сортировали по типам леса, классам бонитета, ландшафтным признакам и по крутизне склонов. Анализировался следующий набор показателей: возраст, высота, диаметр, бонитет, полнота, запас на 1 га, тип леса, состав, подрост. За основу информативности той или иной классификации была взята степень варьирования таксационных показателей.

Оценка биоразнообразия на уровне лесотаксационного выдела определялась по формуле, учитывающей данные массовой таксации (лесоустроительный материал). Формула учитывала потенциальную и текущую способность лесных участков к сохранению биоразнообразия:

ОБР = КФ + КА + КВ + КБ + КЗ + КС + КТ , где ОБР – оценка биоразнообразия лесного участка (выдела);

К Ф – коэффициент, зависящий от формы насаждения;

К А – коэффициент антропогенной нагрузки;

К В – коэффициент, связанный с возрастной структурой насаждения;

К Б – коэффициент, учитывающий класс бонитета древостоя;

К З – коэффициент, учитывающий продуктивность насаждения (запас древесины на 1 га);

К С – коэффициент, зависящий от состава древостоя;

К Т – коэффициент, связанный с типом леса.

Значения коэффициентов приведены ниже. На основе двух кварталов был произведен расчет потенциальной способности лесных участков к сохранению биоразнообразия и составлена карта биоразнообразия лесотаксационных выделов.

Объектом исследования являлись защитные леса Караульного лесничества Учебно-опытного лесхоза СибГТУ. На территории лесничества преобладают хвойные насаждения, занимающие 54,2 % от покрытых лесом земель. Из хвойных пород преобладающими являются сосновые насаждения, которые занимают половину площади. Мягколиственные насаждения произрастают на 45,5 % покрытых лесом земель и представлены березой (28,0 %) и осиной (17,7 %). Средний класс бонитета составил II,4, в том числе хвойных – II,6, мягколиственных насаждений – II,3. Средняя полнота древостоев 0,65.

Результаты исследований и их обсуждение. Оценка биоразнообразия на региональном уровне заключалась в изучении объектов животного и растительного мира. За основу были взяты «Красная книга Красноярского края» и «Проект освоения лесов». Главной водной артерией территории района исследования является р. Енисей и ее притоки. Состав ихтиофауны представлен видами различной промысловой ценности. Всего на территории района обитает 31 вид рыб. Виды животных, обитающих на территории Емелья-новского района и занесенных в Красную книгу Красноярского края, приведены в таблице 1 (фрагмент).

Виды животных, обитающих на территории Емельяновского района (фрагмент)

Таблица 1

|

Вид |

Латинское название |

|

Животные |

|

|

Лось |

Alces alces ( Linnaeus , 1758) |

|

Рысь |

Felis lynx ( Linnaeus , 1758) |

|

Выдра |

Lutra lutra ( Linnaeus , 1758) |

|

Косуля сибирская |

Capreolus pygargus ( Pallas , 1771) |

|

Птицы |

|

|

Кобчик |

Falco vespertinus ( Linnaeus , 1758) |

|

Большая выпь |

Botaurus stellaris ( Linnaeus , 1758) |

|

Скопа |

Pandion haliaetus ( Linnaeus , 1758) |

|

Филин |

Bubo bubo ( Linnaeus , 1758) |

|

Насекомые |

|

|

Жук-носорог обыкновенный |

Oryctes nasicornis nasicornis ( Linnaeus , 1758) |

|

Шмель моховой |

Bombus muscorum ( Fabricius , 1775) |

|

Рыбы |

|

|

Осетр сибирский |

Acipenser baeri ( Brandt , 1869) |

|

Стерлядь |

Acipenser ruthenus ( Linnaeus , 1758) |

|

Таймень |

Hucho taimen ( Pallas , 1773) |

Виды флоры Емельяновского района представлены покрытосеменными – 59 видов, папоротниками – 7 видов, моховидными – 10 видов, лишайниковыми – 14 видов и грибами – 14 видов.

Оценка биоразнообразия на уровне лесничества показала, что максимальная степень варьирования таксационных показателей наблюдалась при использовании классификации по типу леса (табл. 2), затем использования ландшафтного подхода (учет экспозиций (С, Ю, З, В)), крутизны склонов. Минимальная изменчивость таксационных показателей выявлена по классам бонитета.

Таблица 2

|

Таксационный показатель |

Варьирование показателя |

|

Сосняк осочково-разнотравный |

|

|

Возраст, лет |

7–180 |

|

Высота, м |

7–27 |

|

Диаметр, см |

8–68 |

|

Бонитет |

I–IV |

|

Полнота |

0,3–1,5 |

|

Запас на 1 га, м3 |

50–600 |

|

Состав |

3С–10С |

|

Сосняк крупнотравно-папоротниковый |

|

|

Возраст, лет |

75–130 |

|

Высота, м |

25–35 |

|

Диаметр, см |

30–44 |

|

Бонитет |

I–III |

|

Полнота |

0,5–0,7 |

|

Запас на 1 га, м3 |

190–270 |

|

Состав |

5С–6С |

Классификация сосновых насаждений на основе типов леса (фрагмент)

В результате было проанализировано варьирование показателей сосновой хозсекции с выделением 10 типов леса; 4 классов бонитета; С, Ю, З, В экспозиции; склоны различной крутизны (пологие, полукрутые, крутые). По березовой хозсекции: 5 типов леса; 4 классов бонитета; С, Ю, З, В экспозиции; склоны (пологие, полукрутые, крутые, очень крутые). Для лиственничной хозсекции: 4 типа леса; два класса бонитета; С, Ю, З экспозиции; склоны (пологие, полукрутые, крутые). В пихтовой хозсекции выделены: два типа леса; два класса бонитета; С, В экспозиции; склоны (пологие, полукрутые).

Оценка биоразнообразия на уровне лесотаксационного выдела производилась на основе формулы. Максимальное значение ОБР прнималось равное единице. Исходя из этого, использовались три градации биоразнообразия:

ОБР < 0,3 – низкое боразнообразие;

ОБР 0,31–0,60 – среднее биоразнообразие;

ОБР 0,61–1,0 – высокое биоразнообразие.

Значения коэффициентов принимались исходя из влияния признака на биоразнообразие.

Простая форма насаждения К Ф =0,05.

Сложная форма насаждения К Ф =0,1 (рис. 1).

Древостои, состоящие из нескольких ярусов, предполагают большее разнообразие древесной растительности, кустарников, молодого поколения леса, растительности и мхов.

Низкая антропогенная нагрузка К А =0,2.

Высокая антропогенная нагрузка К А =0,1.

Антропогенная нагрузка проявляется в виде хозяйственной деятельности и наличии естественных притягательных мест отдыха.

Молодняк К В =0,1.

Средневозрастная, приспевающая, спелая группа К В =0,05.

Перестойная группа К В =0,1.

Предполагается, что в молодняках и перестойной группе биоразнообразие лесных участков выше.

Первый класс бонитета К Б =0,1.

Рис. 1. Формирование сложного насаждения (К ф = 0,1)

Второй, третий, четвертый, пятый классы бонитета К Б =0,05.

Первый класс бонитета характеризует наиболее благоприятные и продуктивные условия произрастания:

при запасе древесины до 100 м3/га КЗ–0,1.

от 101 до 400 м3/га К З =0,05.

401 м3/га и более К З =0,1.

В древостоях с низкой продуктивностью растительный покров более развит и обилие видов выше.

Чистый состав древостоя К С =0,05.

Смешанный древостой – две породы в составе К С =0,07.

Смешанный древостой – более двух пород в составе К С =0,1.

Характеризует биоразнообразие древесного яруса.

На уровне лесничества было выявлено, что классификационной единицей, учитывающей максимальное количественное разнообразие таксационных признаков, является тип леса. Для всех типов леса были определены коэффициенты в диапазоне К Т =0,1–0,3.

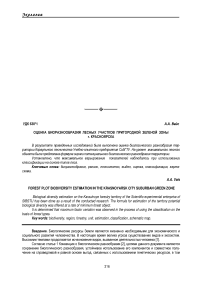

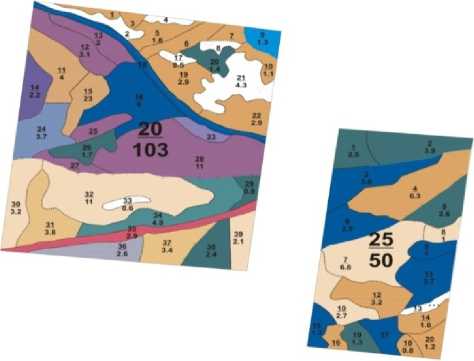

Для оценки биоразнообразия на уровне лесотаксационного выдела были случайно выбраны два квартала (20-й квартал – площадь 103 га, 25-й квартал – площадь 50 га). На данных территориях произрастают сосновые, березовые, осиновые, лиственничные и пихтовые насаждения различного типа леса и возраста (рис. 2).

Рис. 2. Породная и возрастная структура лесотаксационных выделов (кварталы 20-й, 25-й)

Максимальные значения коэффициентов наблюдались в пихтовых и лиственничных насаждениях (ОБР=0,85). Минимальное значение биоразнообразия выявлено в сосновом насаждении (ОБР=0,45).

Для того чтобы планировать природоохранные мероприятия по благоустройству территории, была составлена карта-схема оценки биоразнообразия лесотаксационных выделов. Высокая степень биоразнообразия изображалась на карте горизонтальными линиями, а средняя степень – косыми линиями.

Выводы

В результате проведенных исследований была выполнена оценка биоразнообразия территории Караульного лесничества Учебно-опытного лесхоза СибГТУ:

на региональном уровне (выявлены редкие виды флоры и фауны, обитающие на территории Емелья-новского района);

на уровне лесничества было установлено, что максимальное варьирование таксационных показателей наблюдалось при использовании типологической классификации территории;

на уровне лесотаксационного выдела была предложена формула оценки потенциального биоразнообразия лесного участка;

выполнен расчет биоразнообразия 59 лесотаксационных выделов (средняя и высокая степень биоразнообразия);

составлена карта-схема оценки биоразнообразия двух кварталов.