Оценка деформации и скорости деформации миокарда методом тканевой допплерографии

Автор: Екимова Н.А., Каткова Л.А., Фурман Н.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 1 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены современные данные о новом методе количественной оценки сердечной механики (оценка скорости деформации и деформации миокарда по результатам тканевой допплерографии) и перспективах его клинического применения.

Деформация миокарда, скорость деформации миокарда, тканевая допплерография, эхокардиография

Короткий адрес: https://sciup.org/14917688

IDR: 14917688

Текст научной статьи Оценка деформации и скорости деформации миокарда методом тканевой допплерографии

1Эхокардиографические (ЭхоКГ) методы исследования идеально подходят для оценки сердечной механики. В последние годы с внедрением современных цифровых технологий стали доступны новые методы количественной оценки сердечной механики, основанные, в частности, на применении тканевой допплерографии и отслеживании пятен серой шкалы ультразвукового изображения миокарда (speckle tracking) [1].

Тканевая допплерография (ТД) — группа допплеровских методик качественной и количественной оценки глобальной и сегментарной функции миокарда.

Допплеровские методы впервые были использованы для получения информации о движении сердца Т. Yoshida с соавторами в 1961 г. [2]. Первой работой, показавшей возможности импульсно-волнового режима ТД в количественной оценке локальной функции миокарда, стала публикация K. Isaaz и соавторов [3].

Метод тканевого допплеровского исследования (ТДИ) основывается на принципах, которые используются в обычном допплеровском формировании изображения кровотока. В основе лежит эффект Допплера — свойство любой волны менять свою частоту при отражении от движущегося объекта. Так

же как и в допплеровском картировании кровотока, при ТДИ требуется подбор адекватной шкалы скорости в зависимости от исследуемой структуры, подбор необходимой позиции, позволяющий поставить ультразвуковой луч максимально параллельно направлению движения ткани, используется такая же кодировка цветом (красный — к датчику, синий — от датчика) и отображение более высокой скорости более ярким цветом [1; 4]. Отличие ТД от обычной состоит в том, что проводится исследование собственно ткани миокарда, а не внутрисердечных потоков. В отличие от кровотока, движение миокарда характеризуется более низкой скоростью (около 5–20 мс/с), а отраженный от тканевых структур сигнал имеет высокую амплитуду [4; 5]. Таким образом, тканевой допплер представляет собой низкочастотный и высокоамплитудный фильтр, который позволяет, исключая высокочастотные и низкоамплитудные сигналы от кровотока, выводить на экран сигналы, получаемые от движения ткани миокарда [4].

ТДИ миокарда позволяет определить скоростные, линейные и временные параметры, а также амплитуду и скорость деформации миокарда. К скоростным параметрам относятся пиковые скорости движения миокарда в разные фазы сердечного цикла, миокардиальный градиент. Амплитуда систолического движения относится к линейным показателям. Временные показатели включают время ускорения и замедления движения, время сокращения и расслабления миокардa [6].

Тканевой допплер имеет несколько режимов работы. Наиболее простым в использовании является режим импульсной ТД, так как позволяет анализировать движение миокарда без дополнительной обработки, не требует сложного программного обеспечения, позволяет получить графики скоростей практически на любом современном ультразвуковом приборе. Импульсно-волновой спектральный режим позволяют регистрировать скорости движения участков миокарда в реальном времени. Однако, используя данный режим, нельзя исследовать движение нескольких участков миокарда одновременно [6].

Цветовой двухмерный режим характеризуется наилучшим пространственным разрешением и позволяет получать сигнал от любых тканей сердца: миокарда, клапанов сердца, сосудов, предсердий, а также внутрисердечных образований (опухолей, вегетаций, тромбов) [4].

Цветовое картирование также используется в М-режиме, обладающем высоким временным разрешением и позволяющим регистрировать скорости движения миокарда в систолу и диастолу.

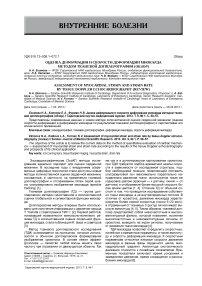

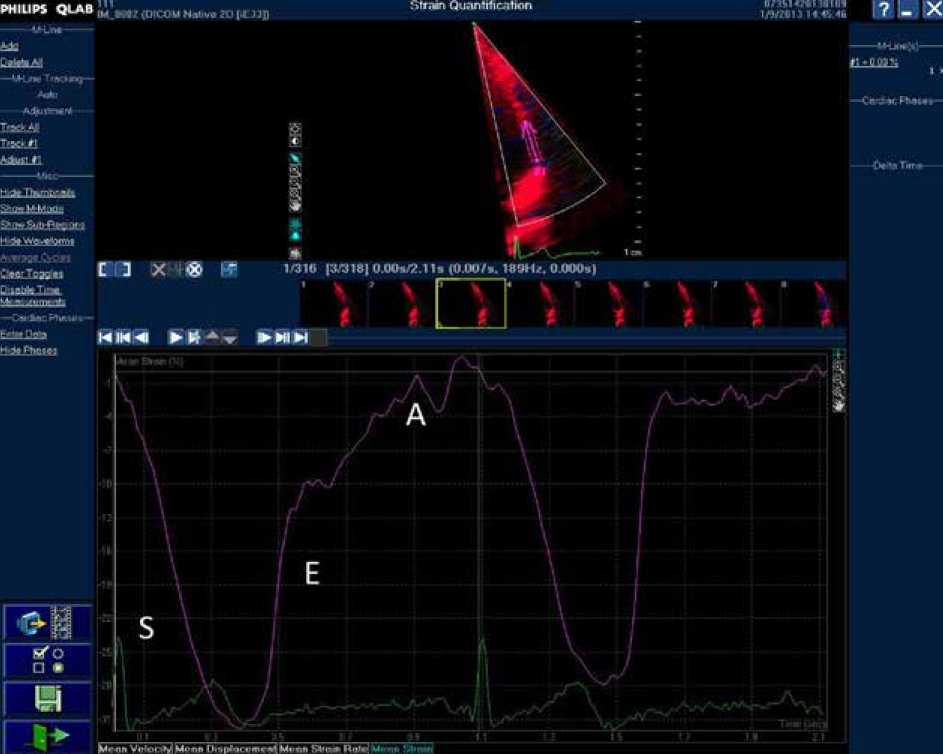

В настоящее время наиболее перспективными для клинической практики считаются режимы, позволяющие изучить локальную деформацию миокарда, характеризующуюся показателями strain (рис. 1) и strain rate (рис. 2) [1; 13], которые в отечественной литературе принято обозначать терминами «деформация» и «скорость деформации» соответственно [7].

Данный метод разработан в 1990-х годах и впервые описан A. Heimdal и соавторами в 1998 г. [8]. Группа ученых Норвежского университета внедрила в изучение сократительной функции миокарда анализ деформации и скорости деформации в реальном времени, используя метод ТД [4; 9; 10], что позволяет дифференцировать пассивное движение и активное сокращение каждого сегмента миокарда за счет возможности проанализировать деформацию и скорость деформации миокарда вдоль трех различных пространственных осей [11].

Деформация представляет собой изменение объекта относительно его исходной формы. Для линейных объектов деформацией будет являться изменение их длины: удлинение или укорочение объекта. Деформация миокарда является величиной, отражающей изменение длины миокардиального волокна, выраженной в процентах [1; 13].

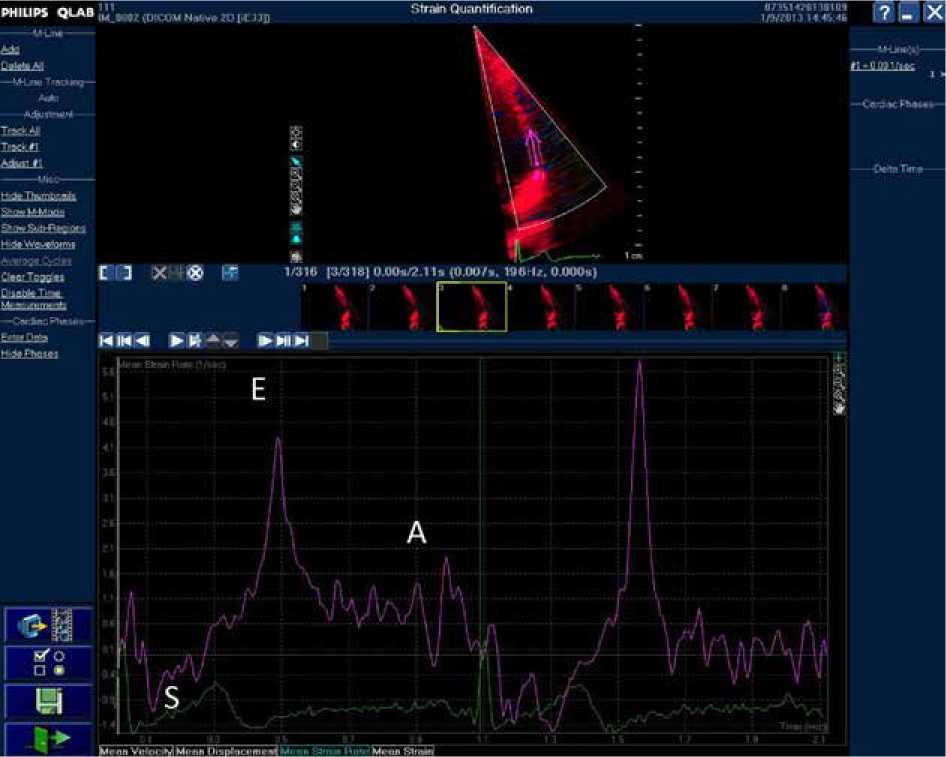

Деформация трехмерного объекта, например миокарда, происходит в трех плоскостях. В отношении миокарда выделяют следующие направления: продольная, циркулярная и радиальная (круговая) деформация (рис. 3). Как известно, стенка левого желудочка образована радиальными и продольными мышечными волокнами. Продольные волокна миокарда отвечают за продольное укорочение мышечного волокна в систолу, и любой процесс, влияющий на деформацию волокон (например, ишемия миокарда), может привести к уменьшению продольного

Рис. 1. График деформации на протяжении сердечного цикла:

S — максимальная систолическая деформация, Е — фаза раннего или быстрого наполнения, А — фаза предсердного наполнения

Рис. 2. График скорости деформации на протяжении сердечного цикла:

S — отрицательная волна в систолу. В диастолу регистрируются две положительные волны Е и А, соответствующие максимальной скорости деформации в раннюю и позднюю диастолу

укорочения стенки. Верно и утверждение, что ударный объем и фракция выброса тесно связаны с продольной деформацией, в силу того что продольные волокна главным образом осуществляют изотоническую работу сердца [13].

Во время сокращения желудочка его стенка должна утолщаться для сохранения объема миокарда как постоянной величины. Утолщение стенки желудочка отражает утолщение отдельных мышечных волокон во время систолы. Факт, что во время систолы внешний контур левого желудочка на ультразвуковом изображении меняется незначительно, указывает на то, что, укорачиваясь, стенки миокарда утолщаются кнутри [12; 14]. Таким образом, утолщение стенки желудочка обеспечивается продольным сокращением мышечных волокон и является процентной величиной от диастолической толщины миокарда.

В процессе взаимодействия продольных и радиальных волокон происходит изменение длины окружности левого желудочка, в результате чего выделяют третью составляющую — круговую (циркулярную) деформацию. Данная величина зависит непосредственно от измеряемой окружности. Круговая деформация увеличивается от эпикарда к эндокарду. Так,

Рис. 3. Деформация стенок левого желудочка в систолу: А — продольное укорочение, Б, В — радиальное утолщение, Г — циркулярное укорочение

на уровне эпикарда ее значение близко к нулю, а на уровне эндокарда круговая деформация имеет максимальные значения. В действительности круговая деформация является показателем измерения полости, а не стенки миокарда и зависит от диаметра полости, толщины стенки и степени ее утолщения.

Исходя из укорочения и удлинения мышечных волокон, выделяют отрицательную и положительную деформацию. В норме систолическая деформация продольных волокон является отрицательной, так как продольные волокна в систолу укорачиваются. Деформация радиальных волокон является положительной в силу их утолщения.

Показатели продольной деформации получают в исследовании продольных верхушечных срезов. Радиальная деформация изучается в коротких парастернальных срезах, так же как циркулярная деформация.

Скорость деформации (strain rate) является показателем, характеризующим деформацию миокарда, он отражает скорость укорочения или утолщения миокардиальных волокон во времени [1; 13]. Скорость деформации измеряется между двумя соседними точками миокарда и обозначается символом ε» [15]. При утолщении сегмента миокарда в радиальном направлении ε» принимает положительное значение. При уменьшении же толщины миокардиального волокна в радиальном направлении ε» является отрицательным.

Важно понимать, что деформация и скорость деформации являются независимыми друг от друга показателями. Скорость сокращения волокна может быть замедлена, но это компенсируется степенью его сокращения. Так и скорость деформации может быть снижена, в то время как глобальная деформация остается в норме. Поэтому для общей оценки информации необходимо оценивать оба показателя.

Показатели деформация и скорость деформации позволяют оценить состояние миокарда в каждом его сегменте [1; 13; 16; 17].

Проводя оценку локальной сократимости миокарда, следует помнить о базально-верхушечном градиенте. При сокращении миокарда основание смещается к верхушке, в связи с этим все показатели, отражающие продольную сократимость, уменьшаются от основания к верхушке [18]. Вследствие этого исследование сократимости верхушечных сегментов достаточно затруднено [19; 20]. Однако систолическая деформация и скорость деформации равномерно распределены по всему миокарду, что принципиально отличает показатели деформации от систолического смещения и скорости миокарда [10; 21; 22; 23].

Деформации и скорость деформации миокарда, измеренные методом ТДИ, хорошо коррелируют с данными, полученными при проведении магнитнорезонансной томографии, как для здорового миокарда, так и для ишемического поражения [24–26].

До настоящего времени нет общепризнанных, «нормальных» значений показателей деформации и скорости деформации миокарда, продолжается накопление данных. Например, известно исследование M. Kowalsky и соавторов, представивших нормативные показатели количественного анализа ТДИ, полученные в результате обследования клинически здоровых лиц (табл. 1) [24].

В ходе самого большого на сегодняшний день исследования HUNТ [25], в котором для изучения показателей деформации у здоровых лиц были отобраны 1266 человек без сердечной патологии, гипертонии и сахарного диабета, были получены нормальные значения деформации и скорости деформации для левого желудочка в соответствии с возрастом и полом (табл. 2).

Возможности клинического применения показателей деформации и скорости деформации миокарда. Раннее определение повреждения миокарда у пациентов без клинической симптоматики является важным достоинством метода определения деформации миокарда. Изменение показателей деформации миокарда может быть признаком некоторых заболеваний, включая диабет, системную склеродермию, ишемию миокарда, артериальную

Таблица 1

Нормативные показатели деформации и скорости деформации миокарда по результатам тканевого допплеровского исследования

|

Срез |

Стенка |

Сегмент |

Скорость, см/с |

SR с-1 |

S % |

|

Базальный |

5,69±1,58 |

1,51±0,35 |

21±5 |

||

|

Перегородка |

Средний |

4,27±1,06 |

1,49±0,35 |

21±5 |

|

|

Верхушечный |

3,06±1,0 |

1,55±0,30 |

23±4 |

||

|

Базальный |

8,66±2,40 |

1,19±0,26 |

13±4 |

||

|

4c |

Боковая ЛЖ |

Средний |

7,90±2,42 |

1,12±0,28 |

14±4 |

|

Верхушечный |

7,09±2,44 |

1,25±0,39 |

15±5 |

||

|

Базальный |

9,72±2,26 |

1,50±0,41 |

19±6 |

||

|

Боковая ПЖ |

Средний |

8,65±2,31 |

1,72±0,27 |

27±6 |

|

|

Верхушечный |

6,60±2,05 |

2,04±0,41 |

32±6 |

||

|

Базальный |

6,39±1,08 |

1,17±0,33 |

15±5 |

||

|

3с |

Задняя ЛЖ |

Средний |

5,42±1,21 |

1,23±0,33 |

16±5 |

|

Верхушечный |

4,17±1,43 |

1,24±0,33 |

18±5 |

||

|

Базальный |

7,73±1,97 |

1,50±0,44 |

17±6 |

||

|

2с |

Передняя ЛЖ |

Средний |

6,28±2,19 |

1,45±0,54 |

17±6 |

|

Верхушечный |

4,80±2,46 |

1,51±0,48 |

18±6 |

Таблица 2

Нормальные значения деформации и скорости деформации левого желудочка в соответствии с возрастом и полом по данным исследования HUNT

При некоторых заболеваниях, например при первичном бессимптомном амилоидозе [41; 42] и при сахарном диабете II типа [43], изменения показателей деформации миокарда наблюдаются до момента появления клинической симптоматики.

Деформация и скорость деформации также могут быть использованы в спортивной медицине для оценки систолической функции левого желудочка у спортсменов, позволяя дифференцировать физиологическую гипертрофию миокарда от гипертрофии миокарда при артериальной гипертензии [28], а также от бессимптомной гипертрофической необструктивной кардиомиопатии, которая является главной причиной внезапной смерти у молодых спортсменов [29; 30; 31, 40], что было продемонстрировано и в экспериментальных работах [38].

По данным S. Yuda и соавторов, максимальная продольная деформация и скорость деформации у больных артериальной гипертонией с сопутствующей гипертрофией левого желудочка уменьшаются независимо от наличия нарушений диастолического наполнения левого желудочка [39].

Наиболее важным показанием для проведения ТДИ с измерением показателей деформации и скорости деформации является оценка жизнеспособности поврежденного миокарда. Например, в диагностике острой ишемии миокарда описан ряд признаков, выявленных в ходе количественного анализа показателей деформации во время стресс-ЭхоКГ, среди которых в первую очередь выделяют снижение значений систолической скорости деформации от –0,8 с-1 и деформации от 13% [13].

Измерение параметров деформации миокарда в ходе ТДИ может повысить диагностические возможности стресс-эхокардиографии с добутамином [3; 35; 36]. У здоровых лиц систолические скорости движения ткани, скорости деформации и деформация миокарда увеличиваются при стимуляции добутамином [20; 32]. Эта реакция притупляется в области ишемии миокарда. Низкие скорости движения тканей в момент максимальной нагрузки (<5,5 см/с) являются признаками аномального движения стенок миокарда и, соответственно, свидетельствуют о наличии ишемической (коронарной) болезни сердца [20; 33].

Изменение показателей деформации, полученных во время проведения стресс-теста с добута-мином, помогает дифференцировать оглушенный миокард от ишемии миокарда [34]. Оглушенный миокард характеризуется снижением показателей деформации в покое, однако в ответ на введение низких доз добутамина наблюдается нормализация показателей систолической деформации и скорости деформации с сопутствующим уменьшением постсистолической деформации. В ишемизированном же миокарде не происходит нормализации показателей, либо они изменяются незначительно, а постсистолическая деформация возрастает в зависимости от дозы введенного добутамина [34].

Повышение показателей деформации и скорости деформации при введении добутамина указывает на степень жизнеспособности миокарда, при этом скорость деформации является более чувствительным показателем, чем скорость движения ткани миокарда при низких дозах добутамина, для выявления жизнеспособного миокарда [37].

Таким образом, ТДИ с расчетом скорости движения тканей миокарда, деформации и скорости деформации миокарда позволяет достаточно полно оценить региональную и глобальную функции миокарда и существенном дополненяет сведения, которые доступны при обычной эхокардиографии, при условии хорошего качества изображения, высокого качества анализа и интерпретации. Показатели деформации миокарда могут быть полезны для ранней диагностики поражений миокарда той или иной этиологии, например при ишемической болезни сердца, при принятии клинических решений и прогнозировании результатов лечения [7; 11; 13; 44; 45].

Неинвазивный характер исследования и возможность количественной оценки показателей деформации миокарда методом тканевой допплерографии позволили активно использовать эти показатели для анализа левого желудочка и других камер сердца при различных его заболеваниях и состояниях.

В клинической практике ТДИ с оценкой деформации и скорости деформации миокарда может применяться в диагностике:

-

— ишемии и жизнеспособности миокарда у больных ИБС;

-

— диастолической дисфункции;

-

— физиологической и патологической гипертрофии левого желудочка;

-

— кардиомиопатий;

-

— бессимптомных поражений сердца при системных заболеваниях;

-

— клапанных пороков сердца;

-

— диссинхронии миокарда;

-

— реакции отторжения пересаженного сердца [1; 11; 44; 46].

Список литературы Оценка деформации и скорости деформации миокарда методом тканевой допплерографии

- Current and Evolving Echocardiographic Techniques for the Quantitative Evaluation of Cardiac Mechanics: ASE/EAE Consensus Statement on Methodology and Indications Endorsed by the Japanese Society of Echocardiography/V. Mor-Avi, R.M. Lang, L. P. Badano [et al.]//European Journal of Echocardiography. 2011. Vol. 12. P. 167-205

- Characteristics of mitral and tricuspid annular velocities determined by pulsed wave Doppler tissue imaging in healthy subjects/M. Alam, J. Wardell, E. Andersson [et al.]//J.Am. Soc. Echocardiogr. 1999. Vol. 12. P. 618-628

- Simonson J. S., Schiller N. B. Descent of the base of the left ventricle: an echocardiographic index of left ventricular function//J.Am. Soc. Echocardiogr. 1989. Vol. 2. P. 25-35

- Алёхин M. H. Тканевой допплер в клинической эхографии. М., 2006

- Алехин М.Н. Возможности практического использования тканевого допплера. Лекция 1: Тканевой допплер: принципы метода и его особенности. Основные режимы, методика регистрации и анализа//Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2002. № 3. С. 115-125

- Хадзегова А. Б., Копелева М.В., Ющук Е.Н. Современные возможности тканевой допплерографии и области ее применения//Сердце: журнал для практикующих врачей. 2010. №4(54). С. 251-261

- Олейников В. Э., Галимская В.А., Донченко И.А. Оценка деформационных характеристик миокарда у здоровых лиц различных возрастных групп эхокардиографическим методом X-Strain//Кардиология. 2012. № 2. № 65-69.

- Tissue tracking allows rapid and accurate visual evaluation of left ventricular function/О Pan, R. Hoffman, H. Kuhl [et al.]//Eur. J. Echocardiography. 2001. Vol. 2. P. 197-202

- Афанасьева E., Грушевская E. Методика оценки систо-ло-диастолической деформации миокарда//Новая медицина тысячелетия. Киев, 2007. С. 2-3

- Ткаченко С. Б., Берестень Н.Ф. Тканевое допплеров-ское исследование миокарда. М: Реальное время, 2006

- Strain and Strain Rate Imaging by Echocardiography -Basic Concepts and Clinical Applicability/M. Dandel, H. Lehmkuhl, О Knosalla [et al.]//Current Cardiology Review. 2009. Vol. 5. P. 133-148

- Lundback S. Cardiac pumping and function of the ventricular septum//Acta Physiol. Scand. Suppl. 1986. Vol. 550. P. 1-101.

- Stoylen A. Strain rate imaging: Cardiac deformation imaging by ultrasound echocardiography: Tissue Doppler and Speckle tracking. URL://http://folk.ntnu.no/stoylen/strainrate/index. html#PSS

- Hoffman E.A., Ritman E.L. Invariant total heart volume in the intact thorax//Am. J. Physiol. 1985. Vol. 249. P. 883-890.

- Райдинг Э. Эхокардиография/пер. с англ. (Д. Стру-тынский). М: МЕДпресс-информ, 2010

- Рыбакова М. К., Алехин М. Н., Митьков В. В. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике: Эхокардиография. М: ВИДАР-М, 2008

- Abraham ТР., Dimaano V. L., Liang H.Y. Role of tissue Doppler and strain echocardiography in current clinical practice//Circulation. 2007. Vol. 116. P. 2597-2609

- Regional mean systolic myocardial velocity estimation by real-time color Doppler myocardial imaging: a new technique for quantifying regional systolic function/U.M. Wilkenshoff, A. Sovany, L. Wigstrom [et al.]//J.Am. Soc. Echocardiogr. 1998. Vol. 11 (7). P. 683-692

- Pasquet A., Armstrong G. Use of segmental tissue Doppler velocityto quantitate exersize echocardiography. 1999. Vol. 12(11). P. 901-912

- Katz W.E., Gulati V.K., Mahler СМ., Gorcsan J. Quantitative evaluation of the segmental left ventricular response to dobutamine stress by tissue Doppler echocardiography//Am. J. Cardiol. 1997. Vol. 79. P. 1036-1042

- Heimdal A., Stoylen A., Torp H., Skjaerpe T. Real-time strain rate imaging of the left ventricle by ultrasound//J.Am. Soc. Echocardiogr. 1998. Vol. 11 (11). P. 1013-1019

- Strain rate imaging by ultrasound in the diagnosis of regional dysfunction of the left ventricle/A. Stoylen, A. Heimdal, K. Bjornstad [et al.]//Echocardiography. 1999. Vol. 16 (4). P. 321-329

- Strain rate imaging by ultrasound in the diagnosis of coronary artery disease/A. Stoylen, A. Heimdal, K. Bjornstad [et al.]//J.Am. Soc. Echocardiogr. 2000. Vol. 13 (12). P. 1053-1064

- Can natural strain and strain rate quantify regional myocardial deformation? A study in healthy subjects/M. Kowalski, T. Kukulski, F. Jamal [et al.]//Ultrasound Med. Biol. 2001. Vol.27. P. 1087-1097

- Segmental and global longitudinal strain and strain rate based on echocardiography of 1266 healthy individuals: the HUNT study in Norway/H. Dalen, A. Thorstensen, S. A. Aase [et al.]//Eur. J. Echocardiogr. 2010. Vol. 11 (2). P. 176-183

- Marwick Т.Н. Measurement of strain and strain rate by echocardiography: ready for prime time?//J.Am. Coll. Cardiol. 2006. Vol. 47 (7). P. 1313-1327

- Yu О M., Sanderson J. E., Marwick T. H., Oh J. K. Tissue Doppler imaging a new prognosticator for cardiovascular diseases//J.Am. Coll. Cardiol. 2007. Vol. 15? №49 (19). P. 1903-1914

- Saghir M., Areces M., Makan M. Strain rate imaging differentiates hypertensive cardiac hypertrophy from physiologic cardiac hypertrophy (athlete»s heart)//J.Am. Soc. Echocardiogr 2007. Vol. 20 (2). P. 151

- Left atrial myocardial function in either physiologic or pathologic left ventricular hypertrophy: a two-dimensional speckle strain study/A. D»Andrea, G. De Corato, R. Scarafile [et al.]//Br. J. Sports. Med. 2008. Vol. 42 (8). P. 696-702

- Strain rate and tissue tracking imaging in quantification of left ventricular systolic function in endurance and strength athletes/S. H. Poulsen, S. Hjortshoj, E. Korup [et al.]//Scand. J.Med. Sci. Sports. 2007. Vol. 17 (2). P. 148-155

- An ultrasound speckle tracking (two-dimensional strain) analysis of myocardial deformation in profesional soccer players compared with healthy subjects and hypertrophic cardiomyopathy/V Richand, S. Lafitte, P. Reant [et al.]//Am. J. Cardiol. 2007. Vol. 100(1). P. 128

- Strain-rate imaging during dobutamine stress echocardiography provides objective evidence of inducible ischemia/J.U. Voigt, B. Exner, K. Schmiedehausen [et al.]//Circulation. 2003. Vol. 107 (16). P. 2120-2126

- Non-invasive diagnosis of coronary artery disease by quantitative stress echocardiography: optimal diagnostic models using off-line tissue Doppler in the MYDISE study/О F. Madler, N. Payne, U. Wilkenshoff, A. Cohen [et al.]//Eur. Heart. J. 2003. Vol.24. P. 1584-1594

- Assessment of nonuniformity of transmural myocardial velocities by color-coded tissue Doppler imaging: characterization of normal, ischemic, and stunned myocardium/G. Derumeaux, M. Ovize, J. Loufoua [et al.]//Circulation. 2000. Vol. 101. P. 1390-1395

- Prognostic value of longitudinal strain after primary reperfusion therapy in patients with anterior-wall acute myocardial infarction/Y H. Park, S. J. Kang, J. K. Song [et al.]//J.Am. Soc. Echocardiogr. 2008. Vol. 21 (3). P. 262

- Automated analysis of myocardial deformation at dobutamine stress echocardiography: an angiography validation/OB. Ingul, A. Stoylen, S. A. Slordahl [et al.]//J.Am. Coll. Cardiol. 2007. Vol. 49. (15). P. 1651

- Strain rate measurement by Doppler echocardiography allows improved assessment of myocardial viability inpatients with depressed left ventricular function/R. Hoffmann, E. Altiok, B. Nowak [et al.]//J.Am. Coll. Cardiol. 2002. Vol. 39. P. 443-449

- Tissue Doppler imaging consistently detects myocardial contraction and relaxation abnormalities, irrespective of cardiac hypertrophy, in a transgenic rabbit model of human hypertrophic cardiomyopathy/S. F. Nagueh, H.A. Kopelen, D. S. Lim [et al.]//Circulation. 2000. Vol. 102. P. 1346-1350

- Yuda S., Short L., Leano R., Marwick Т.Н. Myocardial abnormalities in hypertensive patients with normal and abnormal left ventricular filling: a study of ultrasound tissue characterization and strain//Clin. Sci. 2002. Vol. 130. P. 283-293

- Differences in myocardial velocity gradient measured throughout the cardiac cycle in patients with hypertrophic cardiomyopathy, athletes and patients with left ventricular hypertrophy due to hypertension/P. Palka, A. Lange, A. D. Fleming [et al.]//J.Am. Coll. Cardiol. 1997. Vol. 30. P. 760-768

- Koyama J., Ray-Sequin P. A., Davidoff R., Falk R.H. Usefulness of pulsed tissue Doppler imaging for evaluating systolic and diastolic left ventricular function in patients with AL (primary) amyloidosis//Am.J. Cardiol. 2002. Vol.89. P. 1067-1071

- Koyama J., Ray-Sequin P. A., Falk R.H. Longitudinal myocardial function assessed by tissue velocity, strain, and strain rate tissue Doppler echocardiography in patients with AL (primary) cardiac amyloidosis//Circulation. 2003. Vol. 107. P. 2446-2452

- Decreased left ventricular longitudinal contraction in normotensive and normoalbuminuric patients with Type II diabetes mellitus: a doppler tissue tracking and strain rate echocardiography study/N.H. Andersen, S. H. Poulsen, H. Eiskjaer [et al.]//Clin. Sci. 2003. Vol. 105 (1). P. 59-66

- Алёхин M. H. Ультразвуковые методики оценки деформации миокарда и их клиническое значение. Клиническое значение показателей деформации и вращения миокарда (лекция 3)//Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2012. №1. С. 95-115

- Hoit B.D. Strain and Strain Rate Echocardiography and Coronary Artery Disease Circ. Cardiovasc. Imaging. 2011. Vol. 4. P. 179-190

- Strain and strain rate imaging: a new clinical approach to quantifying regional myocardial function/G. R. Sutherland, G. Di Salvo, P. Claus [et al.]//J.Am. Soc. Echocardiogr. 2004. Vol. 17. P. 788-802.