Оценка деятельности государственных органов по развитию топливно-энергетического комплекса

Автор: Борщевский Г.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Экономическая политика и управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 3 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение: статья посвящена изучению системы государственного управления топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) России с середины 1980-х годов до настоящего времени. Цель: оценка влияния деятельности государственных органов на развитие ТЭК страны. Методы: предполагается существование устойчивой связи между показателями, характеризующими состояние системы государственного управления ТЭК, и показателями, фиксирующими динамику развития ТЭК. Для проверки гипотезы предложена методика, основанная на количественном анализе эмпирических данных. Результаты: проанализирована деятельность центральных (федеральных) государственных органов управления в сфере ТЭК. Число данных органов и исполняемых ими функций уменьшилось, так как в постсоветский период государство постепенно отказалось от функций по организации производственных процессов, сосредоточившись на правотворческих и контрольно-надзорных функциях. Кроме того, сократилось число государственных служащих, и большинство из них ныне являются экономистами, а не производственниками. При этом за все исследуемые годы индекс развития ТЭК увеличился на 7 %. Выводы: выявлена устойчивая статистическая связь, подтвердившая авторскую гипотезу. Данная связь проявляется как в периоды экономического роста, так и на фоне кризисов. Федеральные органы управления играют значимую роль в отрасли, однако состояние аппарата государственного управления отстает от темпов развития ТЭК. Предложены меры по оптимизации функциональной нагрузки органов управления ТЭК и введению оценки деятельности аппарата управления в зависимости от результатов развития управляемой сферы.

Топливно-энергетический комплекс, органы исполнительной власти, государственное регулирование экономики, государственная служба, государственная программа

Короткий адрес: https://sciup.org/147245602

IDR: 147245602 | УДК: 352/354:[338.45:662.7] | DOI: 10.17072/2218-9173-2018-3-439-465

Текст научной статьи Оценка деятельности государственных органов по развитию топливно-энергетического комплекса

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одной из основ российской экономики. Его продукция образует немалую долю ВВП и свыше половины экспортных доходов федерального бюджета1. Роль государства в управлении ТЭК традиционно велика, но результативность этой деятельности не очевидна. Эксперты отмечают существование значительных дисфункций в данной сфере (Kondratov, 2015; Ermolina and Ilyina, 2017).

Цель данной статьи – изучить систему государственного управления ТЭК России на современном этапе и в ретроспективе, оценить влияние деятельности государственных органов на развитие ТЭК страны.

Наша гипотеза состоит в предположении о существовании устойчивой взаимосвязи между показателями, характеризующими состояние отраслевой системы управления (федеральных органов исполнительной власти) в ТЭК, и показателями, фиксирующими динамику развития отраслей ТЭК.

В случае подтверждения гипотезы мы выявим периоды, в которые развитие ТЭК и аппарата управления происходило наиболее согласованно. Опыт этих периодов следует изучить для оптимизации деятельности федеральных органов исполнительной власти на современном этапе. Если гипотеза не найдет своего подтверждения, это будет свидетельствовать о том, что на развитие ТЭК в России преимущественно влияют не отраслевые органы управления, а иные субъекты, которые должны быть выявлены и изучены.

Насколько известно, подобные исследовательские задачи ранее в отечественных работах не ставились. Представляется, что наша работа имеет как прикладное, так и известное теоретическое значение, поскольку дополняет научные представления о функционировании российского госаппарата и предлагает меры по повышению его результативности.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Высокая значимость ТЭК в экономике обусловила появление большого числа исследований. Преобладающей тематикой является модернизация оборудования и технологических процессов (Pambudi et al., 2017), корпоративное управление и привлечение инвестиций (Bennett, 2016; Pollin and Callaci, 2016; Щербакова и др., 2017). Вопросы государственного управления ТЭК рассматриваются главным образом через призму мировой торговли энергоносителями и налогово-тарифного регулирования (Chibilev et al., 2012; Коломейцева, 2014; Goulding et al., 2017). Подобные исследования важны, но они лишь косвенно характеризуют деятельность органов управления ТЭК.

Имеющиеся публикации по проблематике настоящего исследования подтверждают наше предположение о том, что в России регулирование ТЭК осуществляется преимущественно на федеральном уровне. Регионы выступают лишь получателями части нефтегазовой ренты, а не субъектами принятия решений (Долгов, 2011; Амосов и Галушко, 2013).

Деятельность центральных органов управления сводится к следующим основным направлениям: правовое регулирование; утверждение стандартов и регламентов; контроль деятельности монополий; регулирование снабжения топливно-энергетическими ресурсами; обеспечение энергетической безопасности; обеспечение доступа компаний к финансовым ресурсам; содействие инновационному развитию ТЭК; налогово-бюджетная политика (Manzoor and Aryanpur, 2017). Все эти направления имеют непреходящее значение, и их эффективность может оцениваться в ретроспективе.

В обобщенном виде функции госрегулирования ТЭК сводятся к трем блокам: планирование; регулирование и контроль (Трофимов, 2018, с. 152). Из этой классификации следует, что можно изучать и сравнивать не только функции отдельных органов–регуляторов, а всей системы управления ТЭК.

Многие авторы справедливо указывают, что эффективное управление ТЭК должно способствовать росту социально-экономических показателей страны (Brutschin and Fleig, 2016). Наряду с этим, констатируется явление «ресурсного проклятия», т.е. ситуации, при которой увеличение сырьевой ренты и доходов бюджета не способствуют экономическому росту (Кудрин, 2013). Более того, эффективного развития не всегда удается достичь даже в рамках самого ТЭК: российские исследователи отмечают острый дефицит инвестиций, устаревание производств, сохранение зависимости от импортного оборудования, низкий коэффициент извлечения и переработки нефти, потери в энергосетях, слабые экологозащитные мероприятия (Остроухова, 2016). К числу структурных дисфункций управления относят высокую монополизацию, лоббизм, неэффективное инвестирование нефтегазовых доходов, негибкое налогообложение (Уланов и Ковалева, 2017).

Эффекты от управленческих действий проявляются не сразу, что актуализирует исследование длинных трендов. За рубежом анализ тенденций в горизонте 30–50 лет является нередким явлением (Gaigalis and Skema, 2015; Zheng-Xin et al., 2017; Qiang et al., 2018). В отечественной практике мы сталкиваемся с дефицитом сопоставительных исследований. Эксперты диагностируют преемственность управленческих практик (Воробьева, 2017, с. 270), но лишь немногие предлагают методики для их сопоставления.

Количественные исследования в отечественных управленческих науках пока редки. Преобладают описательные работы, а измерительный инструментарий ограничивается социологическими опросами (Киселев и Киричек, 2017). Интересны статьи, использующие статистические данные (Добролюбова и Самоцветова, 2017). При всех ограничениях представляется, что именно они обладают наибольшей объективностью.

Методологический интерес представляют исследования, посвященные влиянию органов власти и государственных служащих на процессы в управляемых отраслях (Кушлин и Устенко, 2015). В теории это влияние должно быть устойчивым и позитивным, но оценить его эмпирически бывает непросто. В. Н. Южаков в этой связи указывает, что госорганы далеко не всегда просчитывают последствия своих действий и отдают предпочтение процедурам, а не результатам (Южаков и др., 2017, с. 210).

Таким образом, процессы развития ТЭК как в России, так и в мире хорошо исследованы. Проблемы в этой сфере, в том числе управленческие, описаны достаточно полно. Но не хватает работ, характеризующих деятельность органов государственной власти в ТЭК и их вклад в развитие данной сферы. Это, наряду с неразработанностью количественных техник оценки результативности управления и дефицитом статистических данных, диктует необходимость

Борщевский Г. А. Оценка деятельности государственных органов по развитию топливно-энергетического комплекса выдвижения авторской методики и сбора эмпирической базы по критериям, описанным в следующей части статьи.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы рассматриваем деятельность органов государственной власти, осуществлявших управление ТЭК в России, с середины 1980-х годов до конца 2016 года, т. е. от периода развитого социализма через этап политического транзита до современности. Учитывались центральные (федеральные) органы исполнительной власти на территории РСФСР, Российской Федерации. Региональные и местные органы не изучались ввиду предположения о централизации управления ТЭК. Также не анализировались государственные компании, являющиеся хозяйствующими субъектами, а не органами власти.

Данные о функциях государственных органов получены из положений о них. Функции изучались и сопоставлялись за каждый анализируемый год как содержательно, так и в количественном отношении.

Предложены следующие показатели, характеризующие процессы внутреннего развития органов государственного управления ТЭК :

-

- показатель бюрократизации : доля численности государственных служащих в органах управления ТЭК от общей численности федеральных гражданских служащих в органах исполнительной власти, %;

-

- показатель уровня оплаты труда госслужащих : отношение средней начисленной заработной платы гражданских служащих в органах управления ТЭК к средней начисленной заработной плате работников ТЭК, %;

-

- показатель трудозатрат в органах управления : отношение числа служащих к объему функций органов государственного управления ТЭК;

-

- показатель уровня профессиональной квалификации госслужащих : доля лиц с высшим образованием среди госслужащих ТЭК, %;

-

- показатель стабильности кадров : отношение среднего стажа госслужащих в сфере ТЭК к среднему стажу всех гражданских служащих, %;

-

- показатель обновления кадров : отношение среднего возраста госслужащих в сфере ТЭК к среднему возрасту гражданских служащих, %.

Для расчета показателей использовались в основном данные официальной статистики; часть ранее не опубликованных данных найдена автором в архи-вах 2 . Перечисленные показатели отражают изменения в структуре и деятельности отраслевых органов власти. Они сопоставимы во времени, релевантны (многие используются в программах развития государственной службы как целевые индикаторы) и объективны.

Развитие органов государственной власти в ТЭК оценено с использованием индекса I pa , рассчитанного по формуле (1):

^-tL^U ,

где:

а – орган управления;

I – число показателей, характеризующих развитие госслужбы;

Xt,i – значение показателя i за год t ;

T – общее число лет исследования.

Данный индекс позволяет обобщить динамику всех анализируемых показателей и выразить ее в процентах.

Ранее данная методика расчета отраслевых индексов развития бюрократии апробирована нами для отдельных сфер государственного управления и продемонстрировала свою релевантность (Борщевский, 2018b).

Расчет индекса возможен за любой период. Тестирование модели проведено с использованием программного пакета обработки данных Stata 12. Для набора показателей, используемых для расчета индекса развития органов власти в сфере ТЭК, коэффициент детерминации равен 83 %, т.е. данные показатели являются статистически значимыми.

Вместе с тем показатели внутреннего развития органов власти не говорят об эффективности последних, поэтому необходимо включение таких показателей в систему целеполагания и реально полученные объективные результаты от их функционирования в обществе.

В мировой практике сложилась классификация отраслей ТЭК на топливные (нефтяная, газовая, угольная, торфяная, сланцевая), энергетические (тепло-, гидро-, атомная, альтернативные) и отрасли доставки энергии (трубопроводы и ЛЭП) 3 .

Мы выявили показатели, используемые для оценки развития ТЭК: 51 показатель Всемирного банка4, 32 показателя компании BP5 и 89 показателей в действующих документах государственного планирования Российской Федерации6. Сопоставив эти показатели с материалами федерального стати- стического наблюдения7, мы определили совпадения и проследили, какие из показателей собирались органами статистики по неизменной методологии8. Выяснилось, что почти все показатели в документах планирования и часть международных показателей имеют подобия в советской и российской статистике, но лишь немногие полностью соответствуют ей (табл. 1).

В итоге получен перечень из 17 показателей, используемых в работе:

-

- показатели, характеризующие развитие топливных отраслей: добыча газа, млрд м 3 ; добыча нефти, млн т; глубина переработки нефтяного сырья, %; доля работ на нефть и газ от всех работ по разведочному бурению, %; добыча угля, млн т;

-

- показатели, характеризующие развитие энергетики : индекс производства, %; производство электроэнергии и тепловой энергии, млрд кВт ч; рентабельность продукции энергетики, %; износ основных фондов, %; мощность электростанций, в т.ч. атомных, млн кВт ч; удельный расход у. т. на 1 кВт ч электроэнергии; производство электроэнергии АЭС, млрд кВт ч; удельный вес производства электроэнергии АЭС в общей выработке электроэнергии, %;

-

- показатели, характеризующие развитие отраслей доставки энергии : протяженность магистральных трубопроводов, тыс. км; перевозки грузов трубопроводным транспортом, млн т; грузооборот трубопроводов, млрд т-км; плотность трубопроводов, км на 1000 км 2 территории.

Методом главных компонент получены оценки информативности используемых показателей; коэффициент объясненной дисперсии (детерминации) равен 67 %, т.е. модель соответствует данным и предложенный набор показателей является достаточно информативным, чтобы описать тенденции в анализируемой сфере.

Для обобщения показателей предложен индекс развития ТЭК (I а ):

1X1

* 100

где:

Хr,i – значение показателя i в отчетный год,

Хb,i – значение показателя i в базовый год,

N – число учитываемых показателей.

|

=S „ к к и 9 4) h и ю ГЦ и 4 ^ о 2 8 й 5 s Й св к 5 |

ип |

О Ом * и хо О Л ^ £ я ®н. CD CD >х Ct Л К а & £ S ® g о я S Д я

S д д |

О и а О о^ л а Ct CD о CD к я ,Ом ^ |

а о ^ X Й о о 3 § К л Н ° и к |

s' р CD К Р К ю о о й к о Й со а н С s |

Ct со Ct а МО о о й к о _ Й Л со л 2 Ям С S |

О к 4 CD К S W о МО Ct Ом CD Ом .о CD qx S - S £ 2 |

а а Ом я я о л Ян « Н Ом 2 я й Л н Ом и 5 я о л й о 2 ^ § я О CD Ом н К д |

|

н 5 5 Й 8 м л § 8 к i Л о Ом и |

^ |

Д cd * Н | - й & £ |

2 2 й* " о н v s 3 "й" д >д д & Я ^ я й * со Ом л

Н Ю И Г4 |

S i 'С >■ о О 5 н и >. S Д н НДС н \о 2 Ct Ct 3 Я Д, л а й ^о w С О ° О Я Яд" Я g я Я >а я о Л U S ¥ s g 5 £ а 2 . К О Ю Ом >> R О О |

6 со а Ct й S g £ ^ к CD К К Ct 2 \О >Д R я |

6 К S о о к о Ям Ом я « Ct R Ct S а о д |

6 к р CD К S W О VO Ct Ом CD Ом CD ох * S * в ^ б Е 2 |

о Ом CD R л Ct Й н а Й * 5 Ям Ян 3 к . а я S я ю Ям О к |

|

м S се « се К |

ГП |

4 О К Л ^ Ям Ям о \ф 2 rd Я со 3 < с- о |

1 |

к R S s' 4 CD К о й к о Й со о Ом с |

Ct со 2 о о к о Ом Ом к ей a S Л к Ю Ом о « Р S |

Ct со 2 о О а CD и О Ом Н 2 я Л R СО S |

Ян • ct а о Й к Ом а CD Н о 2 К Н СО tn § ^ S |

|

|

се В се ю о Л о я Ом S S 4) со S R 4» се се о К |

^ |

s S £ « ь э Я \О ® Д о н я ° Й о ^ Й й « О § Е й s 5 в д о Я 2 §74 ° ® * А со Л Ю Сако |

си нН В « д, к

2.3 я a S мд |

1 ё U W 2 н £ й Ям К а 8 Н < Й и cd й • СО CD Я я й Suk |

СП А Я О О О Си Я н ч £ 'О S о я ° Н хО U К ° Я s ■& 2 я К д |

я я Ом'й Я Н о о Ом ох и со 5 д й « Я О О g Я л ч «Да Д Дн 'С £ я о К д £ |

а 2 к CD О Ян 5 о « К ж н и О д 6 д s Л о о о Ом « ю к Л Я m * |

а Я ' Ом л a cd Ом а а 2 я Я о о 2 н Ом О и н Ом а * й w ° W Й R и Л СП 2^0 СП CD Ом о я к я 5 я н й Л и О CD g а 2 о । со £ я я' д к д « е |

|

д -6 |

ся |

LT) |

ко |

|

Л |

. co ’S * от g S s 5 * о л йч к н S * о й н 5 й Н о S я |

о *

л к о к ЕС ° Й а и ° h й ■—* йч ^ ’Я ® в л ™ о д Й йч Л Й н Л й Л Н СО |

Л 05 & “ & о S Я R н ГО £ Я ^ s i« Зя* л О & СЙ 2 |

5 и й s ’§ ^ s 8 й клюй О й О g § о а -о Й I го & а Я ° G a S Я и Й й н « й Й 2 с m л о о л Н Н Н ЕС « « О

ьЛ ес ес й So СО СО йч |

° S Рч й 5 о л к

Н 4> и К ЙЧ й 2 я £ |

й й S й й л й о |

й л й го я * & Оц о 'О нч1 0 К н |

о и о ЙЧ Ю й >Х R Н4 ^ о о СО н ^ ЙЧ ^ о Я 5 « й со го О ЙЧ И Н с й |

О о л о ЙЧ о ю &■ о ЙЧ Ю 7 о н ОТ S |

S w л о л S О йч йч О X© Йч л йч Н н й ^ и * о о й о н о О го С й |

|

о ЕС л Л н^ о и S Н ЕС 3 и я О ct К Н л У н о £ & |

с со со s ^ О йч О о ’S Й о S « и Л |

Ct Й Й g g 2 'О О « & й & В Ct 5 СО й S |

2 Я Я з ЁД 5 ЁД н Ct Й Й g 2 Й н н: Д й ^ |

й ЙЧ VO О О О ю й 5 и О g |

й й S й й л й ю о |

1 |

£ & О S ЙЧ со ° Н ^ О н £ 5 н л о й о л К S |

1 |

1 |

|

|

oo |

1 |

ёд и & К Н К Я Н Я Й е ■^ S Я « й 5 я и о я н М ^ 2 Л Л ЕС Й S Н щ Ю И д §* ^ ^ с5^е |

1 й о й й И ’S 2 о S й о Ct ’-Qh о 2 д * О К И S 2 ^ к е r |

। Л СО Н О й й ~ 2 со л 5 Я g g Я S Я а ж И йч ± СО л 2 а й н 2 S я s S 2 5 g о S Я « R я I н о а я CoS |

1 |

S о й й 4 й Й й й S й <и й н Н й >Х <и ct й ч го |

1 |

6 со л го со О Я S о ЁД ЁД я вл Н4 со 2 о 40 ЙЧ О я |

1 |

1 |

|

1 |

S и йч и й о О хО Л О^ йч Л' о й 5 s Л Л д 0-Л и ° о « .йч ° S к |

й й йч йч Й нал 1 я - О U о Л й п и м Я 2- а о о й й Л Сь Ю 5^5 Йч со ~ С й Л- |

й ЙЧ Л н й о й <и * Н л о § s Й ^ S □ о о Сою |

1 |

S ЙЧ S

° О н 2 о О £ н S о о ^ § с С S |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

ОО |

оо |

о |

2ч |

2 |

МО |

автором.

Оба индекса I a и I pa имеют одинаковую размерность, что делает их сопоставимыми. Исходные показатели являются независимыми переменными, поэтому связи индексов носят статистический, а не причинно-следственный характер. Противоположная динамика изменения индексов будет свидетельствовать об отсутствии значимого влияния федеральных органов исполнительной власти на управляемую сферу. Обнаружение статистической взаимосвязи обоих индексов на фоне их восходящей динамики будет указывать на эффективное функционирование системы управления. Наличие статистически значимой связи индексов на фоне их одновременного снижения будет рассматриваться как признак неэффективности управления. Выявление одной из этих тенденций позволит понять провалы и «точки роста» ТЭК в прошлом и сформулировать рекомендации для его будущего реформирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Управление ТЭК на территории России в середине 1980-х годов осуществляли союзные (13) и республиканские (5) ведомства, каждое из которых управляло производственными процессами в конкретной отрасли. Основные полномочия были сконцентрированы на общесоюзном уровне: органы СССР выполняли, по нашим подсчетам, 923 функции в сфере ТЭК, а ведомства РСФСР – лишь 353. Схема управления каждой отраслью включала министерство, несколько объединений и множество предприятий 9 .

Начиная с 1987 года ряд функций управления передан на республиканский уровень, и число ведомств ТЭК РСФСР к 1989 году увеличилось до 8, а число функций – до 400. Были ликвидированы объединения и повышена хозяйственная самостоятельность предприятий 10 .

В конце 1991 года союзные министерства объединены с российскими, их число сократилось до 4, но к 1996 году возросло до 7; впоследствии произошла оптимизация, и с 2010 года по настоящее время действует 3 федеральных органа исполнительной власти в ТЭК:

-

- Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России),

-

- Федеральное агентство по недропользования (Роснедра),

-

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Минэнерго России реорганизовано 4 раза начиная с 1991 года, а Роснедра и Ростехнадзор образованы после 5 реорганизаций. Такая нестабильность препятствовала эффективности управления.

Количество функций органов управления ТЭК за 1984–1991 годы возросло с 353 до 470, а в 1994 году отмечен исторический максимум – 521 функция. К 1998 году число функций сократилось до 473, к 2004 году – до 308, а к 2014 году – до 186 (исторический минимум). В 2016 году органы управления ТЭК исполняли 278 функций. Анализ содержания функций показывает, что в постсоветский период государство постепенно отказалось от функций по организации производственных процессов, сосредоточившись на реализации правотворческих и контрольно-надзорных функций . Отмечена тенденция резкого возрастания доли функций, связанных с нормотворчеством (более 70 % всех функций в 2016 году) на фоне снижения доли функций по оказанию услуг, контролю, управлению собственностью. Контроль государства в добывающих отраслях осуществляется через систему недропользования, в энергетике – через налоговое и тарифное регулирование.

Численность государственных служащих в органах ТЭК повышалась в 1984–1994 годы с 1621 до 2950, или в 1,8 раза. В дальнейшем произошло снижение до 852 чел. в 2016 году. Доля работников с высшим образованием возросла с 54 % в 1980-е годы до 98 % в 2016 году; по профилю образования доля инженеров сократилась в пользу менеджеров и юристов 11 .

Возраст госслужащих в ТЭК в основном соответствовал тенденциям в системе федеральной гражданской службы: в 1990-е годы шло старение кадров, в 2000-е годы средний возраст служащих снизился, а в последние годы вновь увеличился. Это же можно сказать и о стаже: в советские годы этот показатель был выше, чем в 1990-е годы, а в 2010-е годы вновь возрос как следствие кадровой стабилизации. Среди руководящего состава ведомств ТЭК 52 % имеют опыт работы в данной сфере до прихода на госслужбу (в среднем – 53,7 %); почти 90 % руководителей Минэнерго России ранее работали в бизнесе (Борщевский, 2018а).

В советский период оплата госслужащих в органах ТЭК была ниже уровня оплаты работников на предприятиях, но выше, чем средняя зарплата в министерствах. В 1990-х годах госслужащие в ТЭК получали меньше работников иных ведомств и, как правило, ниже уровня оплаты служащих на предприятиях ТЭК. В 2000-е годы оплата работников органов управления ТЭК выросла относительно средней оплаты в ТЭК и уровня оплаты в иных федеральных органах исполнительной власти.

Стандартные дескриптивные характеристики массива показателей развития госслужбы в органах управления ТЭК представлены в табл. 2.

На основании рассмотренных показателей рассчитан индекс развития государственной службы в ТЭК по формуле (1). Максимальное значение (на 63 % выше среднего) индекс принимал в 1985 году, а минимальное – в 2006–2007 годах (на 23–24 % ниже среднего), когда наблюдалась высокая бюрократизация, низкая функциональная нагрузка и зарплаты в аппарате непропорционально превосходили уровень оплаты труда в реальном секторе . Далее рассмотрим,

|

1ЭК ‘М6Х эdэфэ a xain -вжХиээол lacdeoa aaHtodg |

о ^ |

сч ^ |

сП |

СЧ |

о^ S Л ЕС О S Оч <и К О К ’S <и о cd со сЗ « О К ’S S к <и 5 та К со н О Рч И |

00 ОК |

LH) О |

LH) Ок |

2 |

о о |

|

|

1эи ‘М6Х эdэфэ а хаЬгежХшэол жв1э aaHtodg |

ко |

ь |

LT) |

-н |

О О |

ко 00 |

СЮ |

о |

о о |

||

|

% ‘ЖХ эdэфэ а ха!пвжХиээол atod? иэинеа -oeadQO мишэия э йии што^ |

^ |

2 |

00 ОК |

^ LT) |

LCi |

Ln |

МО |

2 |

00 |

||

|

% ‘мех эdэфэ a Hienndes aaatadi 10 М6Х эdэфэ а ха!пвжХиээол wiBKudae aaatadi кио^ |

ок |

OK сч |

т |

S |

00 |

ОК 00 |

LH) ^ СЧ |

^ МО |

^ о |

сч о |

|

|

% ‘ха!пвжХиэ хаяэнвй -жвdJ Hienndes aaatadi 10 М6Х эdэфэ а ха!пвжХиээол Hienndes aaatadi кио^ |

сч о |

сч |

сч т |

К |

СЧ ко ^ |

О ОК |

о ОК |

00 |

о |

Ок |

|

|

•ээи a -gXd ‘хех эdэфэ a xain -вжХюэол Bianadae BBHtadj |

5 |

сю 00 |

о о сч ОК |

LT) СЧ |

ГП Й |

LT) LT) СЧ |

00 Ln |

Ln Ок |

о сч Ln |

||

|

% ‘ха!пвжХю xaяэнвйжвdJ аноннэвэаь aainyo 10 М6Х эdэфэ а ха1лвжХюэол кио^ |

LT) |

сч |

ОК |

ГН |

ко |

3 |

ко 00 |

Ок |

0 0 сч |

||

|

аайянХф хиннэа1^вйХэол Хюаь я М6Х эdэфэ а ха1лвжХюэол а^эоннэвэаь эанэтошо |

LT) |

ь |

<41 |

00 |

Ln |

Ок |

о 00 |

КО |

|||

|

’“ ‘мех эdэфэ а ха1лвжХюэол оюаь |

LT) OK |

сч ко |

о LD ОК сч |

сч Ln 00 |

ОК |

Ln |

00 ко |

^ Ln |

Ln Ок |

й |

|

|

HBjdoaoj 1 вн 9i9h3ed а аайянХф хиннэа1^вйХэол оиэаь |

3 |

00 |

^ Ln |

00 ОК |

ко |

Ок |

00 |

5 |

|||

|

•йэ ‘Мех эdэфэ а иийчнХф хиннэа1^вйХэол оиэаь |

ко о |

сч LT) |

ко 00 |

КО ОК СЧ |

41 |

Ок |

Ок Ln |

00 |

Ок |

||

|

Иэ ‘ЯеХ а аонвл -do хиннэа1^вйХэол оюаь |

LT) |

00 |

<41 |

сч |

О 00 |

о о |

0 00 |

о о |

О КО |

||

|

К S я я 00 |

К EI Оч U |

О О <и К S £ $ Он <Ц U о |

2 S S cd S |

2 S S к S S |

1в ^ я |

Ок Ок 1 ^ 00 ОК |

Ок Ок Ок 1 СЧ Ок Ок |

Ок О О сч о о о сч |

МО о сч о о сч |

ко о сч ^ 00 Ок |

Борщевский Г. А. Оценка деятельности государственных органов по развитию топливно-энергетического комплекса как эти процессы внутреннего развития системы управления корреспондировали с развитием отраслей ТЭК.

Преимуществами советского ТЭК были планомерность его развития и централизация управления (Бренц и Тищенко, 1986). Это позволяло в условиях ограниченных ресурсов реализовывать масштабные проекты в сжатые сроки. В энергетической программе до 2000 года, принятой в 1983 году, приоритетами были названы ресурсосбережение, модернизация производств, вопросы экологии 12 .

В начале 1980-х годов были введены в строй крупнейшие предприятия и месторождения: Саяно-Шушенская ГЭС, Калининская и Ростовская АЭС, Канско-Ачинский ТЭК, Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, Уренгойское и Оренбургское газоконденсатные месторождения, Южно-Якутский угольный комплекс 13 . Большая часть эксплуатируемых ныне месторождений и транспортных систем создана именно в тот период.

За период 1984–1991 годы прирост рассчитанного нами индекса развития ТЭК составил 4 %. Улучшились показатели добычи газа (+56 %), производства электроэнергии (+15 %), в т.ч. на АЭС (+33 %), и мощности электростанций (+13 %), в т.ч. АЭС (+32 %), глубины переработки нефти (+8 %), рентабельности продукции (+4 %), разведочных работ (+3 %). Износ основных фондов уменьшился на 17 %. На этом фоне добыча нефти сократилась на 14 %, а индекс производства в целом уменьшился на 3 %.

В первый период после распада СССР происходило формирование нового законодательства. Приняты базовые законы – «О недрах» (1992 год), «Об использовании атомной энергии», «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и «О естественных монополиях» (1995 год), «О государственном регулировании в области добычи и использовании угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» (1996 год), «О газоснабжении в Российской Федерации» (1999 год). Они создали правовую основу для перехода к рынку.

На рубеже 1980–1990-х годов производственные объединения в ТЭК были преобразованы в концерны, а часть предприятий акционированы 14 . Если в 1992 году государство контролировало 91 % основных фондов ТЭК, то к 1995 году – 42 %, а к началу 1999 года – менее 10 % (Коновалов, 2013, с. 104).

В 1990-е годы был принят ряд программных документов ТЭК 15 :

-

- Концепция государственной энергетической политики в новых экономических условиях (1992 год);

-

- Основные направления энергетической политики и структурной перестройки ТЭК (1995 год);

-

- Энергетическая стратегия России до 2010 года (1995 год);

-

- Федеральная целевая программа «Топливо и энергия» (1996 год);

-

- Основные положения структурной реформы в сфере естественных монополий (1997 год).

Эти документы были противоречивы по целям. С одной стороны, в них было заявлено ограничение вмешательства государства в экономические процессы, создание конкурентной среды. С другой стороны, федеральный центр сохранил за собой функции тарифного контроля, прямое управление госпредприятиями, контролировал финансовые потоки компаний.

К 2000 году на нефтяном рынке осталось лишь две госкомпании («Роснефть» и «Славнефть»), была проведена масштабная приватизация в угольной отрасли. При этом ведущая роль государства в газовой промышленности и энергетике сохранялась. Это позволяло поддерживать сравнительно низкие внутренние цены и наращивать объемы экспорта (Миллер, 2009, с. 5).

В 1992–1999 годы индекс развития ТЭК снизился на 12 %, в т.ч. объем разведочных работ – на 67 %, производство нефти – на 30 %, электроэнергии – на 16 %, газа – на 8 %. Удельный расход топлива и износ фондов увеличились на 10 %. При этом рентабельность продукции выросла на 82 %, индекс производства – на 3 %, производство энергии АЭС – на 2 %, их мощность – на 5 %.

В следующее десятилетие усилилось государственное регулирование. Введение налога на добычу полезных ископаемых существенно увеличило налогооблагаемую базу (гл. 26 Налогового кодекса РФ). С 2002 года удельный вес

Борщевский Г. А. Оценка деятельности государственных органов по развитию топливно-энергетического комплекса нефтегазовой ренты, поступающей в бюджет, стал прямо пропорционален сложившемуся уровню мировых цен.

Были приняты законы об электроэнергетике (2003 год), экспорте газа (2006 год), создании госкорпорации «Росатом» (2007 год), энергосбережении (2009 год); подписаны международные соглашения об экспорте энергоносителей и сотрудничестве в отраслях ТЭК.

Одновременно в энергетике происходили процессы дерегуляции. В 2001 году началось разделение РАО «ЕЭС России» на множество генерирующих и сбытовых компаний 16 . Реформа завершилась лишь в 2011 году, при этом ее заявленные цели – снижение цен и рост эффективности управления – не были достигнуты : внутренние цены на электроэнергию были в 1,5–3 раза выше, чем в развитых странах; раздробленность отрасли не позволяла инвестировать в модернизацию фондов, ширилась практика отказов в подключении потребителей из-за нехватки мощностей (Мерзликина, 2008, с. 57).

Необходимость модернизации обусловила принятие новых нормативных правовых актов:

-

- целевой программы «Энергоэффективная экономика» (2001 год);

-

- подпрограммы по созданию оборудования для морской добычи нефти и газа (2002 год);

-

- Энергетической стратегии на период до 2020 года (2003 год) 17 .

Особый интерес представляет актуализированная Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (2009 год) 18 . Приоритетами развития ТЭК в ней объявлены:

-

1) внедрение инноваций;

-

2) производство запланированного объема энергоресурсов;

-

3) поддержка конкуренции в отрасли;

-

4) интеграция с мировой энергосистемой;

-

5) национальная энергетическая безопасность.

Ключевыми вызовами названы нестабильность мировых цен на энергоносители и переход к инновационному типу деятельности компаний. Так, глубина переработки нефтяного сырья (индекс Нельсона) в России в три раза ниже, чем в развитых странах, а коэффициент извлечения нефти составляет лишь 20 % при 43 % в США и 55 % в Норвегии (Синяк и др., 2013).

В целом по итогам 2000-х годов индекс развития ТЭК снизился еще на 2 %. Этому способствовало уменьшение геологоразведочных работ – на 48 %; уровня рентабельности продукции ТЭК – на 46 %; индекса производства – на 22 %. При этом производство нефти выросло на 58 %, электроэнергии – на 13 %; мощность электростанций – на 6 %, а АЭС – на 25 %. Расход у. т. сократился на 2 %, износ фондов – на 11 %. Объем производства газа не изменился.

В следующий период приняты федеральные законы о теплоснабжении (2010 год), безопасности объектов ТЭК (2011 год), информационной системе ТЭК (2011 год). Новыми тенденциями стали информатизация системы управления ТЭК19 и импортозамещение 20 .

В условиях кризиса и санкций сократились инвестиции. В целях поддержки компаний с 2014 года введено льготное кредитование Фондом развития промышленности программ модернизации; с 2016 года объекты теплоснабжения передаются в концессии, а с 2017 года тарифы на услуги теплоснабжающих организаций устанавливаются по ценовым зонам. В добывающих отраслях с 2018 года введен налог на дополнительный доход.

Активизировалось госпланирование. Были приняты:

-

- план развития производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал (2010);

-

- генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей (2011 год);

-

- программа развития электроэнергетики на Дальнем Востоке (2012 год);

-

- программа развития атомного комплекса (2014 год);

-

- программа развития угольной промышленности (2014 год);

-

- план по внедрению инноваций в ТЭК (2014 год);

-

- программа развития энергетики (2015 год);

-

- план добычи газа в Якутии и Иркутской области (2015 год);

-

- стратегия химического и нефтехимического комплекса (2016 год);

-

- программа развития единой энергосистемы (2017 год);

-

- программа размещения объектов электроэнергетики (2017 год).

Приоритеты развития законодательства о ТЭК утверждены Советом Федерации (2017) 21 . Таким образом, правовые условия для развития ТЭК формируются непрерывно с учетом изменяющихся экономических условий.

За 2010–2016 года индекс ТЭК увеличился на 15 %. Отмечен прирост мощности электростанций (+12 %), в т.ч. АЭС (+14 %), добычи нефти (+ 2 %), глубины ее переработки (+11 %), производства электроэнергии (+3 %), в т.ч. АЭС (+14 %). Удельный расход у. т. сократился на 4 %. При этом уровень рентабельности снизился на 34 %, индекс производства – на 6 %, буровые работы на нефть и газ – на 5 %, добыча газа – на 2 %, а износ фондов увеличился на 1 %. Видно, что процессы развития ТЭК противоречивы . ТЭК включает сегодня семь объединенных энергосистем, более 700 электростанций общей мощностью свыше 244 ГВт, 11 тыс. ЛЭП, 350 предприятий атомной энергетики, 10 АЭС (35 энергоблоков), вырабатывающих 200 млрд кВт ч энергии. Строятся 8 энергоблоков в России и 34 за рубежом 22 . Предполагается довести к 2030 году добычу нефти до 500 млн т и газа до 900 млрд м 3 в год.

Вместе с тем не решены проблемы недостатка инвестиций, сокращения геологоразведочных работ, роста энергоемкости, износа основных фондов. Средний возраст оборудования ГЭС приближается к 40 годам, АЭС – 30, подстанций – 25. Новые предприятия, например на шельфовых месторождениях, работают на импортном оборудовании.

В целом за весь период с 1984 по 2016 год индекс развития ТЭК вырос на 7 %: улучшились показатели добычи газа (+55 %), мощности электростанций (+36%), в т.ч. АЭС (+97 %); глубины переработки нефти (+32 %), протяженности магистральных трубопроводов (+28 %) и их грузооборот (в 2,1 раза), производства электроэнергии (+15 %), в т.ч. на АЭС (в 2,2 раза), производства нефти (+2 %). На этом фоне геологоразведочные работы сократились на 75 %; уровень рентабельности продукции – на 22 %, индекс производства – на 2 %; износ фондов увеличился на 16 %, расход у. т. – на 2 %. Описательная статистика этих процессов представлена в табл. 3.Очевидно, что итоги трех десятилетий развития нельзя признать удачными, и вопрос о качестве управления ТЭК остается на повестке дня.

ОБСУЖДЕНИЕ

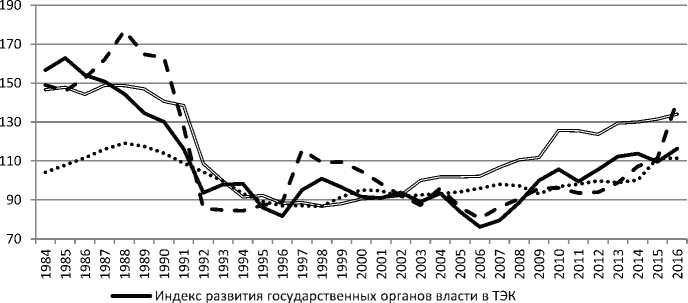

Рассмотрим деятельность государственных органов в ТЭК на фоне динамики индексов развития ТЭК и всей экономики России, отраженной на рисунке.

рассчитано автором по данным официальной

— — Индекс развития государственных органов власти во всех отраслях

......Индекс развития ТЭК

— Индекс социально-экономического развития РФ по всем отраслям

Рис. Динамика индексов социально-экономического развития и развития органов государственной власти (1984–2016 годы), % / Fig. Index dynamics of socio-economic development and development of government bodies, 1984–2016, per cent

Источник: составлено автором по материалам собственного исследования.

Из представленных данных виден ряд важных тенденций .

Во-первых, развитие ТЭК России в исследуемые десятилетия происходило в общем контексте социально-экономического развития страны. Сопоставление динамики индекса развития экономики в целом 23 и индекса развития ТЭК позволяет сделать вывод, что между ними существует статистическая связь (коэффициент корреляции 0,78 при р<0,00001). Значение индекса социальноэкономического развития в анализируемые годы снизилось на 9%; лучшее значение наблюдалось в 1987 году (149 %), худшее – в 1998 году (87 %), индекс принимал положительные значения в 1984–1992 годах и после 2004 года, а значение в 2016 году (134 %) соответствует уровню 1991 года. Индекс развития ТЭК за 33 года увеличился на 7 %; лучшее значение зафиксировано в 1988 году (119 %), худшее – в 1998 году (87 %), значения были выше средних в 1984– 1992 годах и после 2014 года, а в 2016 году (111 %) индекс соответствовал уровню 1986 года. В целом можно отметить, что индекс развития ТЭК изменяется медленными темпами и неустойчиво, что может быть следствием неоптимального режима государственного регулирования .

Во-вторых, между индексами развития государственных органов в ТЭК и всех федеральных органов исполнительной власти в целом существует сильная корреляция (коэффициент 0,89 при р<0,00001). Индекс развития последних снизился на 5 %; максимальное значение отмечено в 1988 году (176 %), минимальное – в 1994 году (94 %); значения были положительными в 1984–1991 годах и после 2014 года; в 2016 году (141 %) индекс примерно соответствовал уровню 1985 года. В свою очередь, индекс развития государственных органов в ТЭК снизился на 26 %; лучшее значение зафиксировано в 1985 году (162 %), худшее – в 1996 году (81 %); положительные значения отмечены в 1984–1991 годах, в 2009–2010 годах и после 2012 года; уровень 2016 года (116 %) соответствовал значениям 1991 года. Видно, что значения индекса государственного управления в ТЭК в 2016 году выше среднего, но существенно ниже максимума, аппарат управления преодолел кризис, но все еще действует неоптимально.

В-третьих, данные подтверждают гипотезу об устойчивой взаимосвязи между показателями, характеризующими развитие федеральных органов исполнительной власти в ТЭК, и динамикой развития отраслей ТЭК. Динамика указанных индексов, как видно на рисунке, совпадает в горизонте исследования. Коэффициент корреляции этих индексов равен 0,77 при р<0,00001. Следовательно, федеральные отраслевые органы управления играют значимую роль в развитии ТЭК . В 1980-е годы эффективность отраслей ТЭК была выше, чем у аппарата управления; в 1990-е годы индекс развития госаппарата снижался вместе с индексом развития ТЭК. Эта же тенденция продолжилась и в следующем десятилетии. В 2010– 2016 годах рост отмечен как в системе управления (+10 %), так и в ТЭК (+15 %). Это наиболее позитивная ситуация. В целом за 1984–2016 годы индекс развития государственного управления в ТЭК снизился на 26 %, а показатели отрасли улучшились на 7 %. Это означает, что развитие федеральных органов исполнительной власти в ТЭК отстает от темпов развития ТЭК и аппарата управления в целом и необходимо продолжать реформировать эту сферу.

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом. Результативность государственного управления ТЭК в советский период, вероятно, обусловлена соответствием существовавшей модели управления регулируемым экономическим процессам . Система управления была нацелена на прямое административное управление предприятиями. Ориентация на повышение экономической эффективности во второй половине 1980-х годов стимулировала технологические инновации и увеличение масштабов производства на фоне снижения бюрократических издержек. Это дало положительный эффект.

В дальнейшем система государственного регулирования, как и экономика, вступили в полосу преобразований. Переходный период был сопряжен со снижением общей результативности управления. При этом рыночные реформы не понизили роль центральных государственных органов в управлении ТЭК , что подтверждается совпадением динамики соответствующих индексов.

На современном этапе индексы развития государственного аппарата и развития ТЭК также изменяются в близком диапазоне значений. Государство постепенно отказалось от организации производственных процессов, сосредоточившись на реализации правотворческих и контрольно-надзорных функций. Большое внимание уделяется информатизации управления и импортозамещению. При этом до сих пор не решены проблемы нехватки

Борщевский Г. А. Оценка деятельности государственных органов по развитию топливно-энергетического комплекса инвестиций, сокращения объема геологоразведочных работ, низкого объема извлечения нефти, высоких тарифов на электроэнергию, дефицита мощностей, роста энергоемкости производства, износа основных фондов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внешнеполитические вызовы актуализируют структурную перестройку ТЭК. Ключевую роль в этом процессе может сыграть государственное регулирование, использование нового инструментария и новых экономических доктрин. Используя стратегию «подталкивания» (nudging), государство призвано устранять и смягчить провалы рынка. Одним из подобных инструментов является использование ежегодных регрессивных платежей инвестора за пользование участками недр (ренталс) . Подобный механизм действует в США и Великобритании, где размер платежа зависит от объема извлекаемых углеводородов. В отличие от применяемого в России налога на дополнительный доход, ренталс носит обязательный характер, имеет регрессивную ставку, дифференцируется в зависимости от природно-климатических условий и рассчитывается по площади участка, а не по расчетной выручке. Это стимулирует полное промышленное освоение месторождений и рост нефтеотдачи.

Ресурс для улучшений виден в оптимизации функциональной нагрузки органов управления ТЭК. Как показало наше исследование, данные органы реализуют 4,8 % всех функций федеральных органов исполнительной власти, а в среднем за весь период они исполняли 6,9 % функций. При этом важно не только наделять ведомства полномочиями, а создавать механизмы для реализации и ликвидации дублируемых функций с использованием потенциала создаваемого Федерального реестра государственных функций. При определении оптимальной функциональной нагрузки и нормировании численности государственных служащих в органах управления ТЭК предлагается учитывать масштабы управляемой сферы : число предприятий и работников, экономические показатели функционирования.

Повышению результативности управления способствует привлечение квалифицированного персонала. В этой связи целесообразно улучшение соотношения уровня оплаты госслужащих в ТЭК и в целом в системе федеральных органов исполнительной власти. Мы выяснили, что в 2016 году этот показатель был на 14 % ниже среднего за исследованные годы и такое дискриминационное положение не способствует подбору конкурентоспособных специалистов. По сравнению со средним уровнем зарплат в отраслях ТЭК оплата госслужащих, однако, конкурентоспособна – 104 %, что выше среднего значения за все годы (97 %).

При этом важно не только подобрать грамотных специалистов, но и использовать их потенциал. Для этого обосновано введение оценки деятельности аппарата управления по показателям развития ТЭК . Методологические предпосылки для этого предложены в настоящей работе. Показатели результативности могут устанавливаться на основании динамики отраслевого развития, ежегодно фиксируемой Росстатом, и целевых значений индикаторов государственных программ.

В завершение следует констатировать, что исследование носит пилотный характер, поэтому проведено на обобщенном уровне и не учитывает влияния многих факторов. Мы апробируем методику для количественного анализа системы государственного управления во временн о й динамике и оценки влияния деятельности государственных органов на отраслевое развитие. Главный вывод заключается в том, что индексы, основанные на большом массиве независимых переменных, демонстрируют значимые статистические связи как в периоды экономического роста, так и на фоне кризисов . Это заключение представляется ценным для управленческой теории. В перспективе целесообразно проверить действие данной закономерности на материалах других отраслей.

Статья выполнена при поддержке компании ВР, грант № с56-17.

Список литературы Оценка деятельности государственных органов по развитию топливно-энергетического комплекса

- Амосов О. Ю., Галушко Б. П. Формирование механизма государственного регулирования топливно-энергетического комплекса региона // Проблеми економiки. 2013. № 3. С. 21-27.

- Борщевский Г. А. Высшие государственные служащие как политико-административная элита современной России // Полития. 2018a. № 1. С. 82-99. DOI: 10.30570/2078-5089-2018-88-1-82-99

- Борщевский Г. А. Эффективность государственного управления и государственной службы в сфере здравоохранения // Управленческие науки. 2018b. Т. 8, № 2. С. 64-75. Х-2018-8-2-64-75. DOI: 10.26794/2404-022

- Бренц А. Д., Тищенко В. Е. Организация, планирование и управление предприятиями нефтяной и газовой промышленности. М.: Недра, 1986. 511 с.

- Воробьева В. И. Роль и место ТЭК в экономике России, структура и динамика его развития // Известия Тульского государственного университета. 2017. № 2. С. 264-274.

- Добролюбова Е. И., Самоцветова А. М. Современные приоритеты реформы системы материального стимулирования российских чиновников: ориентация на результат // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. Т. 12, № 1. С. 137-147.

- DOI: 10.12737/24781

- Долгов В. В. Модели взаимодействия топливно-энергетических компаний и российской власти на региональном уровне // Власть. 2011. № 1. С. 15-17.

- Киселев А. Г., Киричек П. Н. Формы и методы кадровой политики в органах власти в современной России // Вопросы управления. 2017. № 1. С. 30-34.

- Коломейцева А. А. Возможные последствия экономических санкций ЕС и США для энергетической отрасли России // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 8. С. 104-116.

- Коновалов А. И. Приватизация объектов топливно-энергетического комплекса // Общество и право. 2013. № 1. С. 102-105.

- Кудрин А. Л. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // Вопросы экономики. 2013. № 3. С. 4-19.

- Кушлин В. И., Устенко В. С. Реформирование государственной службы как фактор управления социально-экономическим развитием (опыт развитых стран) [Электронный ресурс] // Современные технологии управления. 2015. № 5. С. 42-47. URL: https://sovman.ru/article/5306/ (дата обращения: 12.06.2018).

- Мерзликина И. Н. Государственное регулирование деятельности предприятий ТЭК // Социально-экономические явления и процессы. 2008. № 3. С. 56-58.

- Миллер Н. Е. Государственная энергетическая политика России в контексте постсоветских преобразований 1990-х гг. [Электронный ресурс] // Государственное управление. Электронный вестник. 2009. № 18. С. 1-8. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2009/vipusk__18._mart_2009_g./miller.pdf (дата обращения: 10.06.2018).

- Остроухова Н. Г. Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в топливно-энергетическом комплексе России // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2016. № 2. С. 109-119.

- DOI: 10.17072/1994-9960-2016-2-109-119

- Синяк Ю. В., Некрасов А. С., Воронина С. А., Семикашев В. В., Колпаков А. Ю. Топливно-энергетической комплекс России: возможности и перспективы // Проблемы прогнозирования. 2013. № 1. С. 4-18.

- Трофимов С. Е. О государственном регулировании нефтегазового комплекса // Вопросы экономики. 2018. № 1. С. 151-159.

- Уланов В. Л., Ковалева А. И. О формировании стратегического резерва нефти в России в целях обеспечения экономической безопасности и макроэкономической стабильности // Управленческие науки. 2017. Т. 7, № 2. С. 6-14.

- DOI: 10.26794/2304-022X-2017-7-2-6-14

- Щербакова Н. С., Чурилова В. В., Богаченко Д. В. Проблемы обновления основных фондов компаний топливно-энергетического комплекса России [Электронный ресурс] // Управление экономическими системами (электронный научный журнал). 2017. № 6. С. 1-11. URL: http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/item/4431-2017-05-29-11-11-20 (дата обращения: 16.06.2018).

- Южаков В. Н., Добролюбова Е. И., Покида А. Н., Зыбуновская Н. В. Результативность контрольно-надзорной деятельности государства глазами бизнеса. М.: Дело, 2017. 288 с.

- Bennett T. the Oil and Gas Industry Takes a Progressive Approach to Safety Training [Электронный ресурс] // EHS Today. 2016. 8 сент. URL: https://www.ehstoday.com/training/oil-and-gas-industry-takes-progressive-approach-safety-training (дата обращения: 18.06.2018).

- Brutschin E., Fleig A. Innovation in the Energy Sector - the Role of Fossil Fuels and Developing Economies // Energy Policy. 2016. Vol. 97. P. 27-38.

- DOI: 10.1016/j.enpol.2016.06.041

- Chibilev A. A., Sokolov A. A., Rudneva O. S. the Fuel and Energy Complex of the Russia-Kazakhstan Transboundary Region: Present State and Development Prospects // Geography and Natural Resources. 2012. Vol. 33, № 4. P. 270-276.

- DOI: 10.1134/S1875372812040026

- Ermolina L. V., Ilyina L. A. Problems and High-Priority Directions of Realization of Innovational Strategy of Development of Fuel and Energy Complex Enterprises // Integration and Clustering for Sustainable Economic Growth / Ed. by E. G. Popkova, V. E. Sukhova, A. F. Rogachev, Yu. G. Tyurina, O. A. Boris, V. N. Parakhina. Basel: Springer, 2017. Р. 151-158.

- DOI: 10.1007/978-3-319-45462-7_17

- Gaigalis V., Skema R. Analysis of the Fuel and Energy Transition in Lithuanian Industry and Its Sustainable Development in 2005-2013 in Compliance with the EU Policy and Strategy // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015. Vol. 52. P. 265-279.

- DOI: 10.1016/j.rser.2015.07.121

- Goulding D., Fitzpatrick D., O'Connor R., Browne J. D., Power N. M. Supplying Bio-Compressed Natural Gas to the Transport Industry in Ireland: Is the Current Regulatory Framework Facilitating or Hindering Development? // Energy. 2017. Vol. 136. P. 80-89.

- DOI: 10.1016/j.energy.2016.08.037

- Kondratov L. the Russian Fuel and Energy Industry in the Twenty-First Century // Metallurgist. 2015. Vol. 59, № 5/6. Р. 548-553.

- Manzoor D., Aryanpur V. Power Sector Development in Iran: a Retrospective Optimization Approach // Energy. 2017. Vol. 140. P. 330-339.

- DOI: 10.1016/j.energy.2017.08.096

- Pambudi N. A., Itaoka K., Kurosawa A., Yamakawa N. Impact of Hydrogen Fuel for CO2 Emission Reduction in Power Generation Sector in Japan // Energy Procedia. 2017. Vol. 105. P. 3075-3082.

- DOI: 10.1016/j.egypro.2017.03.642

- Pollin R., Callaci B. a Just Transition for U.S. Fossil Fuel Industry Workers: a Combination of Better Jobs and Pensions Will Remove One Political Obstacle to a Green Transition - and It's the Right Thing to Do // the American Prospect. 2016. 6 июля [Электронный ресурс]. URL: http://prospect.org/article/just-transition-us-fossil-fuel-industry-workers (дата обращения: 12.06.2018).

- Qiang Y., Jingke H., Shengke Z., Hui D. Fuel Cycles Optimization of Nuclear Power Industry in China // Annals of Nuclear Energy. 2018. Vol. 111. P. 635-643.

- DOI: 10.1016/j.anucene.2017.09.049

- Zheng-Xin W., Hong-Hao Z., Ling-Ling P., Tong J. Decomposition of the Factors Influencing Export Fluctuation in China's New Energy Industry Based on a Constant Market Share Model // Energy Policy. 2017. Vol. 109. Р. 22-35.

- DOI: 10.1016/j.enpol.2017.06.050