Оценка демографического потенциала сельских территорий как фактора их устойчивого развития (на материалах Брянской области)

Автор: Иванюга Т.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 4 (115), 2025 года.

Бесплатный доступ

Отставание сельских территорий по уровню и качеству жизни в городской местности, неразвитость альтернативных сфер деятельности предопределяет уменьшение численности сельского населения в связи с сокращением рождаемости и увеличением миграционного оттока, что, в свою очередь, обуславливает преобладание в структуре сельского расселения малочисленных и вымирающих сельских поселений. Одной из приоритетных задач в реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий является стимулирование демографического роста и создание условий для переселения в сельскую местность. В Брянской области с 2020 года реализуется Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Брянской области» (2020-2025 гг.), которая направлена на сохранение доли сельского населения в общей численности населения и обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Основные задачи программы сводятся к удовлетворению потребностей сельского населения в благоустроенном жилье; созданию и развитию транспортной и инженерной инфраструктуры; реализации проектов по благоустройству сельских территорий; созданию условий, способствующих привлечению кадров и снижению безработицы сельского населения. В долгосрочном периоде (до 2030 г.) для Брянской области остаются актуальными такие направления государственной политики в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий как сохранение их производственного и демографического потенциала. По нашему мнению, кроме достижения и удержания намеченных структурных позиций по удельному весу сельского населения в общей численности населения, необходимо в первую очередь обеспечить увеличение абсолютного показателя численности населения, в том числе сельского, на основе реализации эффективной демографической политики.

Сельские территории, сельское население, демографический потенциал, рождаемость, миграция, воспроизводство населения

Короткий адрес: https://sciup.org/147252033

IDR: 147252033 | УДК: 314.18:338.431.2(470.333) | DOI: 10.24412/2587-666X-2025-4-62-71

Текст научной статьи Оценка демографического потенциала сельских территорий как фактора их устойчивого развития (на материалах Брянской области)

Введение. Повышенное внимание со стороны государства к проблемам села особенно сильно проявилось после становления новой России, что обусловлено рядом причин, среди которых особо выделялось ослабление выполнения сельскими территориями общенациональных функций, необходимых для успешного социально-экономического развития страны (производственной, трудоресурсной, демографической, жилищной, пространственно-коммуникационной и др.), а также распространение бедности, существенное уменьшение численности сельского населения, что предопределяло преобладание в структуре сельского расселения малочисленных и вымирающих сельских поселений [1]. За последнее двадцатилетние в России обезлюдели почти 37 тысяч сёл, а доля поселений с численностью до 1000 человек в общем итоге составляет 48,0%. Предполагается исчезновение с карты страны в ближайшем будущем малочисленных сельских населенных пунктов с числом жителей менее 100 чел., как правило периферийных относительно центральных усадеб сельских поселений, что повлечёт потерю освоенности этих территорий [2]. В принятой в 2020 г. Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации по-прежнему в качестве угроз её выполнения выделены социальные угрозы, обусловленные снижением привлекательности сельского образа жизни.

На современном этапе развития общества возрастание роли сельских территорий в региональной экономике страны связано с решением важнейшей задачи по обеспечению её продовольственной безопасности, что обуславливает необходимость сохранения и создания условий для устойчивого развития сельских территорий на основе обеспечения стабильного повышения уровня жизни на селе [3, 4].

За 25-летний период воплощены в жизнь соответствующие федеральные и региональные программы и стратегии, предполагающие изменение условий и качества жизни сельских жителей в лучшую сторону для сохранения их доли в общей численности, повышение продолжительности жизни. Оценивая произошедшие изменения на селе в основном как положительные, учёные [3, 5] пришли к выводу, что выход сельских территорий на качественно новый уровень развития замедляется их низким демографическим потенциалом. Сложившийся современный режим воспроизводства населения, характеризующийся высокой естественной убылью, обуславливающей, наряду с миграционным оттоком, уменьшение численности сельского населения, увеличение числа мелких вымирающих населенных пунктов и запустение сельских территорий, препятствует устойчивому развитию как агропродовольственного сектора, так и всех сельских территорий [3, 5, 6] и ещё более усиливает значение понятия «демографический потенциал территории», что определяется важностью выявления скрытых возможностей, заложенных в структуре населения по различным демографическим признакам [7]. В связи с этим возникает необходимость всестороннего изучения демографического потенциала, как базового элемента для оценки современной демографической ситуации на селе, её регулирования и улучшения.

Зарождение понятия «демографический потенциал», изменение подходов к пониманию его сущности в историческом аспекте (XIX-XX вв.) подробно рассмотрено в работах О. Л. Рыбаковского и О. А. Таюновой [8], а также Ф. Г. Баевой и Е. А. Уразовой [9], А. В. Короленко [10]. На основе обобщения результатов исследований, нами установлено, что содержание категории «демографический потенциал» рассматривается как в узком смысле – как потенциал воспроизводства населения, так и в более широком смысле – с добавлением миграционного потенциала, а в основе данного понятия лежит способность населения конкретной территории к воспроизводству, обусловленная, в том числе, уровнем её экономического развития. Мы считаем логичным оценивать демографический потенциал в неразрывной связи с анализом условий социально-экономического развития изучаемых территорий, а именно: наличием рабочих мест и уровнем благосостояния населения, доступностью жилья и возможностью создания эффективной социальной инфраструктуры, снижением уровня бедности и пр., поскольку стимулирование рождаемости только посредством финансовой поддержки семей при рождении детей (материнский капитал, ежемесячные выплаты в рамках национального проекта «Демография», прочие единовременные выплаты) явно недостаточно. Такой подход отражается и в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [11].

Цель исследования заключается в оценке демографического потенциала сельских территорий Брянской области.

Условия, материалы и методы. Демографический потенциал территории выражается в численности населения данной территории и возможности его воспроизводства, в связи с чем для его оценки население рассматривается с точки зрения ресурса с исчислением показателей динамики численности и процессов, характеризующих потенциал воспроизводства и миграционный потенциал, а также показателей возрастной структуры, репродуктивного поведения. Исследование проведено за 2010-2023 гг. с привлечением официальных статистических данных Брянскстата на основе научных методов: диалектического, статистического, абстрактно-логического.

Результаты и обсуждение. Брянская область является динамично развивающимся регионом, демонстрирующим ежегодные приросты объёмов промышленного и сельскохозяйственного производства (в частности в 20222023 гг. на 15,8% и 15,9%), производительности труда за тот же период почти на 2,0%, общей площади жилых помещений (в кв. м) в среднем на 1 жителя на 1,8%, реальных денежных доходов населения на 0,3%, среднемесячной заработной платы на 17,8%, а также снижение уровня безработицы до 2,6%, увеличение числа прибыльных предприятий до 70,6%. При этом за чертой бедности находится 131 тыс. чел или 11,5% всего населения, существенна дифференциация населения по доходам. Экономика и демография взаимозависимы, но и высокоразвитая экономика не является основным фактором воспроизводства населения, поскольку сказывается влияние и репродуктивного поведения населения [12] .

В Брянской области насчитывается 176 сельских территорий и 2600 населенных пунктов со средним количеством жителей 133 человека. Сложившиеся к настоящему времени тенденции таковы, что число сельских населенных пунктов ежегодно уменьшается (например, с 2010 по 2024 годы – более чем на 30 поселений, в 2023-2024 гг. – на 4), сокращается численность сельских жителей, что обуславливает преобладание в структуре сельского расселения малочисленных сельских населенных пунктов, которые не могут эффективно решать вопросы своего социально-экономического развития без государственной поддержки при отсутствии собственных финансовых и кадровых ресурсов.

Развитие сельских территорий тесно связано с устойчивым демографическим развитием, обеспечивающим жизненное воспроизводство человеческого потенциала. В Брянской области наблюдается обратная тенденция – сельское население сокращается, причём темпами, заметно превышающими темпы снижения населения в целом (табл. 1).

Таблица 1 – Численность населения Брянской области (на начало года)

|

Год |

Население – всего |

в том числе: сельское |

Доля сельского населения, % |

||||

|

тыс. чел, |

к предыдущему году |

тыс. чел |

к предыдущему году |

||||

|

темп роста, % |

абсолютный прирост, тыс. чел. |

темп роста, % |

абсолютный прирост, тыс. чел. |

||||

|

2010 |

1286,5 |

99,4 |

-7,8 |

399,0 |

99,2 |

-3,3 |

31,0 |

|

2015 |

1230,2 |

99,2 |

-10,3 |

374,8 |

98,7 |

-4,9 |

30,5 |

|

2016 |

1223,1 |

99,4 |

-7,1 |

372,6 |

99,4 |

-2,2 |

30,5 |

|

2017 |

1218,0 |

99,6 |

-5,1 |

370,2 |

99,4 |

-2,4 |

30,4 |

|

2018 |

1208,2 |

99,2 |

-9,8 |

366,7 |

99,1 |

-3,5 |

30,4 |

|

2019 |

1197,1 |

99,1 |

-11,1 |

362,9 |

99,0 |

-3,8 |

30,3 |

|

2020 |

1189,2 |

99,3 |

-7,9 |

361,8 |

99,7 |

-1,1 |

30,4 |

|

2021 |

1179,1 |

99,2 |

-10,1 |

359,8 |

99,4 |

-2,0 |

30,5 |

|

2022 |

1164,6 |

98,8 |

-14,5 |

355,0 |

98,7 |

-4,8 |

30,5 |

|

2023 |

1152,6 |

99,0 |

-12 |

350,1 |

98,6 |

-4,9 |

30,4 |

|

2024 |

1142,4 |

99,1 |

-10,2 |

346,2 |

98,9 |

-3,9 |

30,3 |

Источник: составлено автором по [14].

За представленный период сельское население уменьшилось на 52,8 тыс. чел или 13,2%, в том числе за последний год на 3,9 тыс. чел. или 1,11% (при среднеобластном понижении на 11,2% и 0,9%). Реализация целого ряда программ и концепций не изменила кардинальным образом сложившегося положения, лишь в отдельные периоды несколько замедлила темп сокращения .

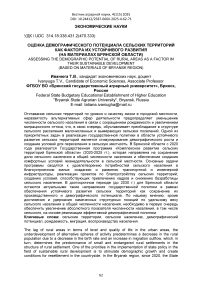

В муниципальных районах области, в которых проживает 95,0% сельского населения, численность сократилась на 52,8 тыс. чел или на 13,2% и особенно высокие темпы её снижения сложились в семи районах (рис. 1). За этот период сельское население в Почепском районе уменьшилось на 6,7 тыс. чел или 26,5%, почти на 5 тысяч – в Стародубском (22,8%), на 4,6-4,7 тысяч в Дубровском (4,6 тыс. 36,9%) и Климовском (4,7 тыс. чел, 28,5%) районах. Прирост населения в сельской местности в Брянском и Дятьковском районах произошел из-за миграционного притока.

-26,5

-31,7

-36,9

-40,1

-10

-20

-30

-40

-50

Источник: [13]

Рисунок 1 – Темп прироста сельского населения в муниципальных районах

Брянской области в 2010-2024 гг. (на 1.01), %

Обостряется проблема демографического старения сельских территорий. Так, при статичной структуре сельского населения по возрастным группам на уровне долей лиц в трудоспособном возрасте, старше и моложе трудоспособного возраста 58,4%, 25,7% и 15,9% соответственно, превышение лиц старше трудоспособного возраста над числом детей и подростков до 16 лет на начало 2024 года составило 33,7 тыс. чел. (1,61 раза), коэффициент пенсионной нагрузки возрос на 0,2%. Всё отмеченное негативно влияет на воспроизводство сельского населения, и в первую очередь, на рождаемость (табл. 2).

Таблица 2 – Воспроизводство сельского населения Брянской области

|

Годы |

Число родивш ихся, чел. |

Числ о умер ших, чел. |

Индекс депопуляции |

Естеств енный прирост, чел. |

Коэффициенты (на 1000 чел. населения) |

|||||

|

рождаемости |

смертности |

естественного прироста |

||||||||

|

чел |

% от всего населе ния |

чел |

% от всего населе ния |

чел |

% от всего населе ния |

|||||

|

2010 |

4596 |

8329 |

1,81 |

-3733 |

11,6 |

108,4 |

21,0 |

123,5 |

-9,4 |

149,2 |

|

2015 |

3692 |

6742 |

1,83 |

-3050 |

9,9 |

86,1 |

18,0 |

113,2 |

-8,1 |

184,1 |

|

2016 |

3434 |

6544 |

1,91 |

-3110 |

9,2 |

84,4 |

17,6 |

112,8 |

-8,4 |

178,7 |

|

2017 |

2955 |

6442 |

2,18 |

-3487 |

8,0 |

84,2 |

17,5 |

114,4 |

-9,5 |

163,8 |

|

2018 |

2830 |

6157 |

2,18 |

-3327 |

7,8 |

83,9 |

16,9 |

111,2 |

-9,1 |

154,2 |

|

2019 |

2485 |

5861 |

2,36 |

-3376 |

6,9 |

83,1 |

16,2 |

109,5 |

-9,3 |

143,1 |

|

2020 |

2416 |

6331 |

2,62 |

-3915 |

6,7 |

83,8 |

17,5 |

102,9 |

-10,8 |

120,0 |

|

2021 |

2298 |

7232 |

3,15 |

-4934 |

6,4 |

83,1 |

20,2 |

99,5 |

-13,8 |

109,5 |

|

2022 |

2164 |

5722 |

2,64 |

-3558 |

6,1 |

85,9 |

16,2 |

103,8 |

-10,1 |

118,8 |

|

2023 |

1992 |

5129 |

2,57 |

-3137 |

5,7 |

82,6 |

14,7 |

102,8 |

-9,0 |

121,6 |

Источник: [14]

Темп снижения числа родившихся (-56,6%) значительно превышает аналогичный показатель числа умерших (-38,4%), что обуславливает повышение индекса депопуляции сельского населения с 1,81 до 2,57. «Вклад» сельского населения в общую региональную рождаемость составляет чуть более 25%. Коэффициент рождаемости по сельскому населению очень низкий (до 10,0‰) и ежегодно устойчиво понижается, что предопределяет его проигрышную позицию по сравнению с городским населением (в 2023 г. 5,7‰ против 7,4‰) и среднеобластным уровнем (6,9‰). Естественная убыль сельского населения ежегодно превышает три тысячи человек и оно вымирает быстрее городского, что видно по смертности в расчете на 1000 человек населения, которая превышает общую смертность в регионе, например, в 2023 г. на 2,8% (14,7 против 14,3 чел на 1000 чел).

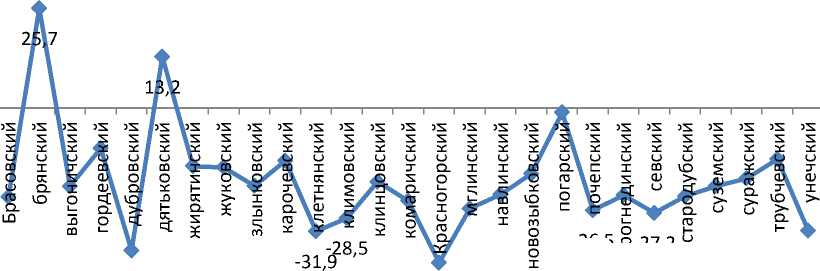

В сельской местности сложился суженый тип воспроизводства населения. Среднее количество рождений на 1 женщину в 2023 г. составило 1,033, что на 51,7% меньше уровня, необходимого для простого воспроизводства (2,140) и в динамике прослеживается устойчивая тенденция снижения этого показателя (рис. 2), и это при том, что на селе преобладают женщины (в 2024 г. 52,0%) и более 30,0% от их числа приходится на женщин в репродуктивном возрасте (15-49 лет). Чистый коэффициент воспроизводства женского населения отражает всю сложность демографической ситуации, поскольку он меньше единицы и понижается в динамике, что означает уменьшение числа девочек (потенциальных матерей) в общей численности населения, а это, в свою очередь, указывает на сохранение в будущем сложившейся сейчас тенденции сокращения численности сельского населения.

■ Суммартный коэффициент рождаемости всего населения ■ Суммартный коэффициент рождаемо сельского населения ■ Чистый коэффициент воспроизводства всего населения ■ Чистый коэффициент воспроизводства сельского населения

Источник: [14]

Рисунок 2 – Отдельные показатели воспроизводства населения Брянской области, %

Снижение рождаемости обусловлено репродуктивным поведением – совокупностью психофизической деятельности человека, связанной с деторождением. Структура рождений по возрасту матерей меняется в сторону их постарения: если молодые матери (в возрасте до 25 лет) в 2010 г обеспечили 46,3% рождений, то в 2023 г. – 27,2%. Средний возраст матери при рождении составил 28,2 лет и это выше, чем в 2010 г на 1,5 года. Увеличение доли внебрачных детей свидетельствует о распространении форм супружеских отношений, отличных от традиционной модели регистрируемых браков. В сельской местности только за последние три года их доля возросла с 25,5% до 27,2% и около половины таких рождений регистрируется только по заявлению матери. Это в основном матери-одиночки, не планирующие в будущем рождение вторых и последующих детей. Изменение подходов в планировании рождений (предупреждение беременности с использованием эффективных методов контрацепции) отражается тенденциями снижения рождаемости на фоне сокращения числа абортов.

Низкий уровень материального обеспечения сдерживает появление не только последующих, но и первого ребенка. В 2023 г. 19,0% сельских домохозяйств испытывали затруднения при покупке одежды и оплате жилищнокоммунальных услуг, 63,1% не могут позволить себе приобрести товары длительного пользования, то есть 82,1% домохозяйств указывают на свое низкое финансовое положение. При этом среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (как основной источник денежных доходов населения репродуктивного возраста) ежегодно возрастает, достигая в 2023 г уровня 49,8 тыс. руб. но при этом, как было отмечено ранее, уровень рождаемости стремительно снижается. Немаловажным фактором является обеспеченность сельских жителей благоустроенным жильем, но и здесь не всё благополучно, поскольку доля благоустроенного жилья, то есть оборудованного одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом не достигает даже 50% от общего сельского жилого фонда.

Состояние потенциала воспроизводства населения зависит и от уровня смертности населения. В Брянский области, в том числе в сельской местности, он был очень высоким (от 15‰ и более) вплоть до 2023 г. В 2023 г при общем коэффициенте смертности 14,3, на селе он составил 14,7 чел на 1000 чел. Основными причинами смертности на селе являются болезни системы кровообращения - 45,3% (ишемическая болезнь сердца и др.), новообразования - 14,8% (злокачественные образования органов пищеварения и др.), транспортные несчастные случаи и др.) - 11,0%.

Проблемой современного демографического развития Брянской области в целом является высокая смертность населения трудоспособного возраста, поскольку каждый четвертый среди умерших (а по отдельным причинам смерти почти каждый первый и второй) был в трудоспособном возрасте. Показатели смертности сельского трудоспособного населения значительно выше, чем городского. В частности, в 2023 г. число смертей в трудоспособном возрасте на 1000 человек городского населения составило 6,3 чел, в сельской местности -7,0 чел, то есть на 11,1% больше. Одной из самых проблемных причин смерти трудоспособного населения остается их смертность, обусловленная алкоголем. Среди сельского населения в 2023 г. уровень смертности от алкогольных отравлений был 14,6 чел. на 100 тыс. чел населения против 5,8 чел. в городской местности, то есть выше в 2,5 раза. Следствием высокой преждевременной смертности мужчин стала диспропорция полов с превышением соотношения в пользу женщин на 1083 чел на 1000 чел. мужского сельского населения.

Сельское население характеризуется и более высокой младенческой смертностью: выше в 1,51 раза, чем в городской (7,4 чел. против 4,9 чел. на 1000 родившихся живыми). В целом по России в качестве основных причин высокой младенческой смертности среди сельского населения выделяют удаленность от специализированных учреждений здравоохранения, низкую материально-техническую базу лечебных учреждений и недостаток кадров [15]. Основная причина младенческой смертности связана с репродуктивным здоровьем женщин и преждевременными родами [16]. Эти же причины в той или иной степени проявления можно отнеси и к изучаемому региону.

Демографический потенциал характеризуется также фактором миграции. В 2023 г. в связи с миграционном оттоком сельские территории недосчитались

825 чел. Увеличению миграционных притоков в Брянскую область может способствовать улучшение условий проживания в регионе. В настоящее время методика оценки качества жизни в регионах России проводится по 66 показателям, охватывающим основные аспекты условий проживания - от климатических условий, уровня экономического развития и объёма доходов населения, до обеспеченности населения различными видами услуг. Брянскую область можно отнести к регионам со средним уровнем экономического развития. Она занимает 43 место (рейтинговый балл 53,634) среди 85 регионов (в 2020 г 40 место, в 2022 г 38 место). Привлекательными для мигрантов могут быть: низкий уровень безработицы, развитость рынка жилья и системы здравоохранения, благоприятные климатические условия, по которым Брянская область имеет достаточно высокие рейтинговые позиции.

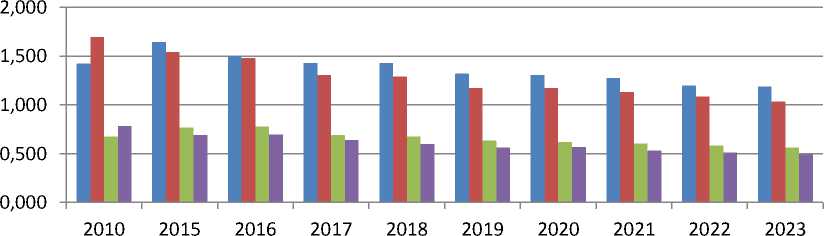

Средний прогнозный сценарий рождаемости предполагает, что к 2035 г. численность сельского населения в области снизится до 310,3 тыс. чел. (--9,6% по сравнению с началом 2025 г.), показатель итоговой рождаемости для условных поколений составит 1,206 ребенка на одну женщину, что недостаточно даже для простого воспроизводства населения (рис. 3).

Численность населения (на 1.01), тыс. чел.

Суммарный коэффициент рождаемости, число рождений

Источник: [14]

Рисунок 3 - Прогноз численности сельского населения и числа рождений в Брянской области

Негативное влияние в будущем окажет возможное откладывание рождений в результате наступивших беспрецедентно сложных условий (брянские приграничные с Украиной территории подвергаются обстрелам и население живет с ощущением постоянной опасности).

Выводы. Сельское хозяйство является ключевой отраслью региональной экономики. Важнейшая проблема сельских территорий - утрата их демографического потенциала. Процесс депопуляции сельского населения продолжается, поскольку не решена основная социально-демографическая проблема - низкий уровень рождаемости. Причины низкой рождаемости кроются как в изменении социальных ценностей, в том числе желаемого числа детей, так и прочих «барьерах», препятствующих семьям воплотить в жизнь их репродуктивные планы. Достижение демографического оптимума, представляющее главную цель демографической политики, требует долговременной, системной, целенаправленной деятельности государственных органов и всех социальных институтов в области регулирования процессов воспроизводства населения. Реализация региональной программы развития сельских территорий (2020-2025 гг.) уже в первый год (2020 г.) способствовала улучшению жилищных условий 49 тысячам семей, обеспечила постройку 700 километров объектов водоснабжения и 24 площадок под компактную жилищную застройку, постройку или реконструкцию 600 километров автодорог, обустройство 800 километров объектов газоснабжения. Две тысячи специалистов аграрной сферы привлечены к работе на сельских территориях, реализовано 6 тысяч проектов благоустройства сельских территорий. И в настоящее время активно ведутся работы по улучшению жилищных условий сельского населения, созданию современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сельской местности с использованием различных источников финансирования. Примером может служить село Журиничи Брянского района, в развитии которого участвует в качестве инвестора тепличный комбинат. Очень важно, чтобы условия жизни на селе не отличались от городских.