Оценка диагностической ценности параметров оптической когерентной томографии с ангиографией пациентов с диабетической ретинопатией

Автор: Гойдин А.П., Фабрикантов О.Л., Проничкина М.М., Мисюрв Д.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить диагностическую ценность параметров оптической когерентной томографии с ангиографией (ОКТ-ангиографии) пациентов с диабетической ретинопатией. Материал и методы. Для проведения исследования отобрано 102 пациента с сахарным диабетом 2-го типа и различными стадиями диабетической ретинопатии и 48 клинически здоровых лиц. Всем пациентам кроме стандартного офтальмологического обследования проводилась ОКТ макулярной зоны. Для оценки диагностической ценности ОКТ-ангиографии выполнен ROC-анализ по наиболее информативным параметрам исследования. Результаты. Наиболее выраженные различия данных ОКТ-ангиографии у пациентов с различными стадиями диабетической ретинопатии (основные группы I и II) и здоровых лиц (контрольная группа) отмечались для общей плотности сосудов по всем секторам (Whole image) и в парафовеальной зоне (Parafovea) поверхностного сосудистого сплетения. По результатам ROC-анализа этих же зон выявлена высокая чувствительность и специфичность для контрольной группы и группы I, а также для групп I и II. Выводы. У пациентов с сахарным диабетом плотность капиллярной сети для Parafovea по ROC-анализу менее 52% и для Whole image менее 48,5% с высокой достоверностью указывает на наличие непролиферативной или препролиферативной диабетической ретинопатии, а снижение параметров Parafovea ниже 43,6% и Whole image ниже 47,5% предполагает пролиферативную стадию диабетической ретинопатии.

Диабетическая ретинопатия, окт-ангиография, офтальмология

Короткий адрес: https://sciup.org/149135415

IDR: 149135415 | УДК: 617.7

Текст научной статьи Оценка диагностической ценности параметров оптической когерентной томографии с ангиографией пациентов с диабетической ретинопатией

1 Введение. Диабетическая ретинопатия, как проявление микрососудистых осложнений диабета, является одной из ведущих причин слабовидения и слепоты [1, 2]. Нарушение механической структуры сосудов и функции эндотелия приводит к сосудистой дисфункции, которая ускоряет патогенез сосудистых осложнений диабета 1-го и 2-го типа, поэтому ключевая задача офтальмолога состоит в том, чтобы диагностировать клинически значимую ретинопатию и провести адекватное своевременное лечение [3]. Однако в большинстве случаев диабетическая ретинопатия протекает бессимптомно вплоть до поздних стадий, а затем быстро происходит ухудшение. Лечение, проведенное на поздних стадиях, позволяет существенно улучшить зрительные функции лишь в небольшом проценте случаев, а у ряда пациентов приводит к осложнениям, ухудшающим их состояние [4]. Таким образом, эффективность лечения диабетической ретинопатии напрямую зависит от ранней диагностики и своевременно назначенной терапии.

Одним из современных методов диагностики диабетической ретинопатии является оптическая когерентная томография с ангиографией (ОКТангиография), которая представляет собой неинвазивную методику визуализации капиллярной сети сетчатки и зрительного нерва с высоким разрешением. Помимо визуализации капиллярной сети, ОКТангиография позволяет определять плотность сосудов и форму сосудистых аркад, выявлять аномалии кровотока в сетчатке, обнаруживать неперфузируе-мые зоны и неоваскуляризацию [5, 6], что может оказать помощь в ранней диагностике диабетической ретинопатии и выработке адекватной тактики лечения.

Цель: оценить диагностическую ценность параметров ОКТ-ангиографии пациентов с диабетической ретинопатией.

Материал и методы. Для проведения исследования отобрано 102 пациента с сахарным диабетом 2-го типа и различными стадиями диабетической ретинопатии (непролиферативной, препролифератив-ной и пролиферативной) и 48 клинически здоровых добровольцев (без сахарного диабета) со сходными демографическими характеристиками в возрасте от 49 до 78 лет. Все испытуемые разбиты на три группы. В основную группу I включены пациенты с непролиферативной диабетической ретинопатией и препролиферативной диабетической ретинопатией, которым на момент исследования рекомендовалось динамическое наблюдение без необходимости терапевтических и/или лазерных вмешательств. В основную группу II вошли пациенты с более выраженной препролиферативной и пролиферативной диабетической ретинопатией, требовавшие активной тактики лечения (лазеркоагуляция сетчатки и/или анти-VEGF-терапия). Контрольную группу составили клинически здоровые добровольцы того же возраста без сахарного диабета. В исследования не включались больные с сопутствующими сосудистыми заболеваниями.

Все пациенты прошли стандартное общеклиническое и офтальмологическое обследование. Дополнительно проводилась оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны с ОКТ-ангиографией с использованием протокола En Face Density прибора Optovue RTVue-100. Оценивались 9 зон поверхностного и те же 9 зон глубокого слоя сосудистого сплетения сетчатки. ОКТ-ангиография выполнялась в полуавтоматическом режиме. Анализировалась относительная плотность сосудов микроциркулятор-ного русла (площадь, занимаемая сосудами в исследуемой зоне по отношению к площади этой зоны), выраженная в процентах, в следующих зонах: Fovea (фовеа), Parafovea (парафовеолярная зона в целом), Parafovea superior-hemi (верхняя половина парафо-веолярной зоны), Parafovea inferior-hemi (нижняя

Таблица 1

Плотность сосудистой сети поверхностного слоя сосудистого сплетения сетчатки (M±σ), %

|

Зоны ОКТангиографии |

Контрольная группа |

Основная группа I |

Основная группа II |

Различия: контрольная/ основная I |

Различия: контрольная/ основная II |

Различия: основная I/II |

|

Whole image |

52,25±1,78 |

45,27±3,47 |

44,13±6,21 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p>0,05 |

|

Fovea |

32,41±4,25 |

31,40±4,67 |

26,94±7,01 |

p>0,05 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

|

Parafovea |

55,23±1,58 |

45,16±4,65 |

46,67±6,98 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p>0,05 |

|

Parafovea superior–hemi |

54,75±2,64 |

45,23±4,77 |

47,78±7,13 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p≤0,01 |

|

Parafovea inferior–hemi |

54,70±3,03 |

45,09±4,72 |

45,57±7,24 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p>0,05 |

|

Parafovea tempo |

54,78 ± 1,73 |

45,73±5,48 |

49,03±4,66 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

|

Parafovea superior |

55,82±1,70 |

46,70±4,47 |

46,07±9,72 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p>0,05 |

|

Parafovea nasal |

54,4±1,68 |

43,84±4,84 |

47,08±7,55 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

|

Parafovea inferior |

55,92±2,39 |

45,63±5,38 |

44,52±7,10 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p>0,05 |

П р и м еч а н и е : Fovea — фовеа; Parafovea — парафовеолярная зона в целом; Parafovea superior-hemi — верхняя половина парафове-олярной зоны; Parafovea inferior-hemi — нижняя половина парафовеолярной зоны; Parafovea tempo — темпоральный квадрант парафовео-лярной зоны; Parafovea superior — верхний квадрант парафовеолярной зоны; Parafovea nasal — назальный квадрант парафовеолярной зоны; Parafovea inferior — нижний квадрант парафовеолярной зоны; Whole image — усредненное значение по Fovea и Parafovea.

половина парафовеолярной зоны), Parafovea tempo (темпоральный квадрант парафовеолярной зоны), Parafovea superior (верхний квадрант парафовеоляр-ной зоны), Parafovea nasal (назальный квадрант па-рафовеолярной зоны), Parafovea inferior (нижний квадрант парафовеолярной зоны), а также усредненное значение по Fovea и Parafovea — Whole image [7–9].

Для оценки диагностической ценности параметров ОКТ ангиографии у пациентов с различными стадиями диабетической ретинопатии был выполнен ROC-анализ параметров ОКТ ангиографии по группам пациентов.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакетов программ Statistica 10.0 (Dell Inc., США) и Med Сalc (Med Calc Software, Бельгия). Поскольку распределение большинства количественных признаков было нормальным (проверяли по критерию Шапиро — Уилка), данные представлены в виде М±σ. Оценку статистической значимости различий проводили с использованием t-критерия Стьюдента. Определение информативности данных ОКТ-ангиографии проводилось путем построения кривой операционных характеристик (ROC-кривой) с последующим сопоставлением площади под кривой (AUC), а также с расчетом чувствительности, специфичности и оптимальной точки отсечения диагностического показателя. Полученные результаты принимались достоверными при уровне значимости p<0,05.

Результаты. По результатам ОКТ-ангиографии поверхностного слоя сосудистого сплетения сетчатки в макулярной области выявлены статистически значимые различия во всех исследуемых зонах и в усредненном параметре Whole image между опытными и контрольной группами. При анализе показателей между группами I и II статистически значимые различия обнаружены только в зонах Fovea, Parafovea tempo, Parafovea nasal и в усредненном параметре Whole image (табл. 1).

При анализе показателей ОКТ-ангиографии глубокого слоя сосудистого сплетения также выявлены статистически значимые различия во всех исследуе- мых зонах и в усредненном параметре Whole image между опытными и контрольной группами, а при анализе показателей между группами I и II статистически значимые различия установлены только в зонах Fovea, Parafovea inferior-hemi, Parafovea nasal и в усредненном параметре Whole image (табл. 2).

Учитывая, что выраженные различия данных ОКТ-ангиографии отмечались для общей плотности сосудов по всем секторам (Whole image), плотности сосудов в парафовеальной зоне (Parafovea) и более выражены в поверхностной капиллярной сети, эти характеристики взяты для анализа диагностической информативности.

Первоначально проведен анализ диагностической ценности параметров ОКТ-ангиографии при диагностике относительно нетяжелой формы непролиферативной и препролиферативной диабетической ретинопатии и здоровыми пациентами, т. е. между контрольной группой и группой I.

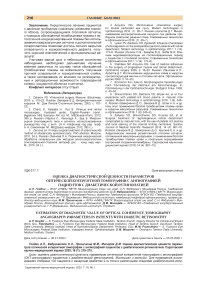

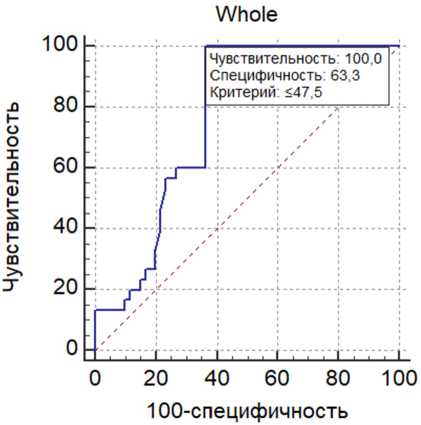

Анализ параметра Whole image показал чувствительность 86,7%, специфичность 100%, площадь под ROC-кривой (AUC) 0,962 при Z=26,6 (р<0,001) (рис. 1).

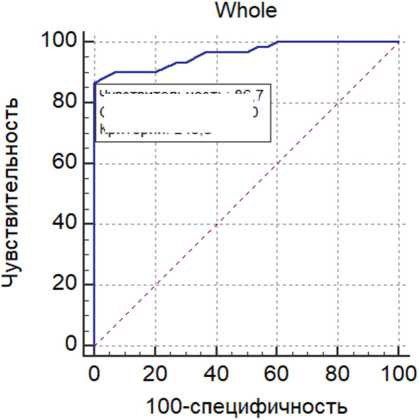

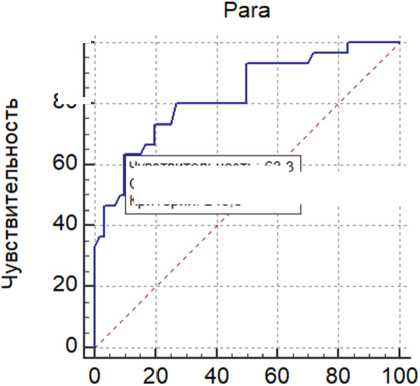

Значения параметра Parafovea оказались несколько выше: чувствительность 96,7%, специфичность 100,0%, AUC=0,982 при Z=36,317 (р<0,001) (рис. 2).

Вторым этапом анализировалась диагностическая ценность параметров ОКТ-ангиографии при дифференциальной диагностике нетяжелых и тяжелых пролиферативных форм диабетической ретинопатии, т. е. между основными группами I и II.

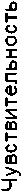

Для параметра Whole image (рис. 3) чувствительность составила 100%, специфичность 63,3%, AUC=0,762 при Z=5,3 (р<0,001).

Для параметра Parafovea (рис. 4) чувствительность 90%, специфичность 63,3%, AUC=0,827 при Z=6,8 (р<0,001).

Обсуждение. При анализе результатов ОКТангиографии поверхностного слоя сосудистого сплетения сетчатки (см. табл. 1) различия подавляющего большинства параметров между опытными и контрольной группами статистически значимые, что подтвердило высокую информативность ОКТ-

Таблица 2

Плотность сосудистой сети глубокого слоя сосудистого сплетения сетчатки (M±σ), %

|

Зоны ОКТангиографии |

Контрольная группа |

Основная группа I |

Основная группа II |

Различия: контрольная/ основная I |

Различия: контрольная/ основная II |

Различия: основная I/II |

|

Whole image |

57,55±4,27 |

46,40±4,23 |

43,74±7,56 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p≤0,01 |

|

Fovea |

47,99±5,60 |

45,03±3,94 |

40,64±12,59 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p≤0,01 |

|

Parafovea |

59,92±2,20 |

46,20±6,54 |

46,39±5,99 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p>0,05 |

|

Parafovea superior–hemi |

59,88±2,65 |

46,19±3,25 |

45,40±7,48 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p>0,05 |

|

Parafovea inferior–hemi |

59,95±1,84 |

42,71±5,39 |

44,83±5,39 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p≤0,01 |

|

Parafovea tempo |

60,75±1,77 |

46,52±5,00 |

46,16±6,90 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p>0,05 |

|

Parafovea superior |

58,77±3,47 |

43,44±7,84 |

42,05±8,63 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p>0,05 |

|

Parafovea nasal |

60,70±2,38 |

45,03±4,80 |

43,23±7,68 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p≤0,05 |

|

Parafovea inferior |

59,60±2,18 |

45,09±6,49 |

44,46±6,32 |

p≤0,001 |

p≤0,001 |

p>0,05 |

П р и м еч а н и е : Fovea — фовеа; Parafovea — парафовеолярная зона в целом; Parafovea superior-hemi — верхняя половина парафове-олярной зоны; Parafovea inferior-hemi — нижняя половина парафовеолярной зоны; Parafovea tempo — темпоральный квадрант парафовео-лярной зоны; Parafovea superior — верхний квадрант парафовеолярной зоны; Parafovea nasal — назальный квадрант парафовеолярной зоны; Parafovea inferior — нижний квадрант парафовеолярной зоны; Whole image — усредненное значение по Fovea и Parafovea.

Рис. 1. Результаты ROC-анализа параметра Whole image в контрольной группе и основной группе I

Чувствительность: 86.7 Специфичность: 100,0 Критерий: <48,5

О

Рага

Чувствительность: 96,7 Специфичность: 100,0 Критерий: <52

О 20 40 60 80 100

10О-специфичность

Рис. 3. Результаты ROC-анализа параметра Whole image для основной группы I и основной группы II

Рис. 2. Результаты ROC-анализа параметра Parafovea в контрольной группе и основной группе I

1001-

801-

Чувствительность: 63,3

Специфичность: 90,0

Критерий: <43.6

1ОО-специфичность

Рис. 4. Результаты ROC-анализа параметра Parafovea в основных группах I и II

ангиографии в диагностике сосудистых изменений при диабетической ретинопатии. В то же время выявленная в нескольких зонах статистически значимая разница показателей между группами I и II свидетельствовала о нарастании изменений микрососуди-стого русла при прогрессировании тяжести процесса.

Анализ показателей ОКТ-ангиографии глубокого слоя сосудистого сплетения выявил аналогичную картину, но статистически значимые отличия между основными группами I и II выявлены для меньшего числа параметров (см. табл. 2).

Таким образом, наиболее выраженные различия данных ОКТ-ангиографии отмечались для общей плотности сосудов по всем секторам (Whole image) и плотности сосудов в парафовеальной зоне (Parafovea), более выраженные в поверхностной капиллярной сети, что согласуется с данными других авторов [10], соответственно именно эти характеристики взяты для анализа диагностической информативности.

В ходе анализа диагностической ценности параметров ОКТ-ангиографии при диагностике относительно нетяжелой формы непролиферативной и препролиферативной диабетической ретинопатии и здоровыми пациентами, т. е. между группой I и контрольной группой, показано, что параметр Whole image обладает высокой диагностической информативностью для выявления наличия непролиферативной и препролиферативной диабетической ретинопатии (см. рис. 1). Чувствительность составила 86,7%, специфичность 100%, площадь под ROC-кривой (AUC) 0,962 при Z=26,6 (р<0,001). Диагностическая информативность параметра Parafovea (см. рис. 2) получилась несколько выше (чувствительность 96,7%, специфичность 100,0%, AUC=0,982 при Z=36,317 (р<0,001)). Следовательно, наличие непролиферативной или препролиферативной диабетической ретинопатии можно предполагать, если показатель плотности капиллярной сети для Parafovea составляет менее 52% (см. рис. 2), а у показателя плотности капиллярной сети для Whole image предельным значением является 48,5% (см. рис. 1).

В процессе анализа диагностической ценности параметров ОКТ-ангиографии при дифференциальной диагностике нетяжелых и тяжелых пролиферативных форм диабетической ретинопатии, т. е. между основными группами I и II, показатели Whole image и Parafovea демонстрировали достаточную информативность и в этом случае. Для параметра Whole image (см. рис. 3) чувствительность составила 100%, специфичность 63,3%, AUC=0,762 при Z=5,3 (р<0,001). Следует отметить, что параметр Parafovea (см. рис. 4), как и в случае диагностики непролифе-ративной/препролиферативной стадии диабетической ретинопатии, имел несколько большую информативность (чувствительность 90%, специфичность 63,3%); AUC=0,827 при Z=6,8 (р<0,001). Вероятно, это было связано с тем, что при анализе параметра Whole image в него включается и зона Fovea, где плотность капилляров существенно ниже, чем в зоне Parafovea. При этом наличие пролиферативной стадии диабетической ретинопатии можно предполагать, если плотность капиллярной сети в Parafovea составляет менее 43,6% (см. рис. 4), а в Whole image менее 47,5% (см. рис. 3).

Выводы:

-

1. Использование протокола En Face Density при проведении ОКТ-ангиографии у пациентов с диабетической ретинопатией показало различие

-

2. Наиболее выраженные различия данных ОКТ-ангиографии отмечались для общей плотности сосудов по всем секторам (Whole image) и плотности сосудов в парафовеальной зоне (Parafovea) поверхностного сосудистого сплетения.

-

3. В результате ROC-анализа выявлено, что у пациентов с сахарным диабетом плотность капиллярной сети для Parafovea менее 52% и для Whole image менее 48,5% с высокой достоверностью указывает на наличие непролиферативной или препролиферативной диабетической ретинопатии, а снижение параметров Parafovea ниже 43,6% и Whole image ниже 47,5% предполагает развитие пролиферативной стадии диабетической ретинопатии.

подавляющего большинства параметров плотности сосудов макулярной области сетчатки по сравнению со здоровыми лицами, более выраженное в поверхностной капиллярной сети.

Список литературы Оценка диагностической ценности параметров оптической когерентной томографии с ангиографией пациентов с диабетической ретинопатией

- Астахов Ю.С., Шадричев Ф.E., Лисочкина А.Б. Диабетическая ретинопатия. В кн.: Офтальмология 2006: клинические рекомендации/под ред. Л. К. Мошетовой, А. П. Нестерова, Е.А. Егорова. М.: ГЭОТАР-Медиа" 2006; с. 139-63.

- Офтальмология: национальное руководство/под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л. К. Мошетовой, В. В. Нероева, X. П. Тахчиди. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008; 944 с.

- Помыткина H.B., Сорокин Е.Л. Возможности применения ОКТ-ангиографии для выявления прогрессирования диабетической ретинопатии у беременных. Современные технологии в офтальмологии 2018; (3): 132-5.

- (Шадричев Ф.E., Астахов Ю.С. Сахарный диабет и глаз. URL: https://zreni.ru/articles/disease/385-saharnyy-dia-bet-i-glaz-shadrichev-fe-astahov-yus. html) (2019, 1 Dec).

- Александров А.А., Азнабаев Б.М., Мухамадеев Т.P. и др. ОКТ-ангиография: количественная и качественная оценка микрососудистого русла заднего сегмента глаза. Катарактальная и рефракционная хирургия 2015; 15 (3): 4-9.

- Фабрикантов О.Л., Яблокова Н.В., Яблоков М.М., Овсянникова Н.В. Исследование сосудов макулярной области методом ОКТ-ангиографии до и после панретинальной лазеркоагуляции по поводу диабетической ретинопатии. Вестник ВолгГМУ 2018; 68 (4): 69-72.

- Лумбросо Б., Хуанг Д., Чен Ч.Д. и др. ОКТ-ангиография: клинический атлас/пер. с англ. М.: Изд-во Панфилова, 2017; 208 с.

- Хайман X., Кельнер У., Фёрстер М. Атлас по ангиографии глазного дна/пер. с англ. под общ. ред. Ю.С. Астахова, А. Б. Лисочкиной. М.: МЕДпресс-информ, 2008; 192 с.

- Шпак А.А. Спектральная оптическая когерентная томография высокого разрешения: атлас. М., 2014; 170 с.

- Нероев В.В., Охоцимская Т.Д., Фадеева В.А. ОКТ-ангиография в диагностике диабетической ретинопатии. Точка зрения: Восток - Запад 2016; (1): 111-3.