Оценка динамики деятельности сетевых торговых структур

Автор: Солнышкина Ирина Викторовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья содержит поэтапное исследование и создание матричной модели оценки динамики развития сетевых торговых структур. Основная идея оценочной модели включает разработку двух показателей оценки: количественной (результативность сети) и качественной (вовлеченность членов сети в общесетевую деятельность), и на их основе конструирование матрицы оценки динамики развития всего сетевого образования.

Торговые сети, результативность сети, вовлеченность членов сети в общесетевую деятельность, динамика развития сети

Короткий адрес: https://sciup.org/14936417

IDR: 14936417 | УДК: 339

Текст научной статьи Оценка динамики деятельности сетевых торговых структур

При исследовании существующих методик оценки сетевых, кооперационных и иных интеграционных образований, можно сделать вывод о том, что большинство авторов делает упор на финансово-экономические показатели эффективности межорганизационных взаимодействий. Подобный подход к решению вопроса представляется недостаточно полным, так как практически ни в одном исследовании не рассматриваются эмоциональные параметры взаимодействия между участниками сети, которые нельзя оценить с помощью набора финансово-экономических показателей.

С нашей точки зрения, чтобы дать комплексную оценку любому межорганизационному взаимодействию (в том числе сети), необходимо использовать как финансово-экономические (количественные) показатели, так и эмоциональные (качественные) параметры взаимодействия, которые в том числе определяют организационную эффективность любого интеграционного образования.

Цель данного исследования будет заключаться в разработке механизмов оценки результатов хозяйствования торговых сетей посредством количественных и качественных параметров и сведения данных параметров в общую матричную модель. Решение поставленной цели осуществлялось поэтапно. Задача первого этапа заключалась в определении количественного показателя деятельности сети, характеризующего ее результативность. Для решения поставленной задачи был использован метод разработки системы нормативных показателей, описанный И.М. Сыроежиным [1] и позволяющий дать оценку экономической динамики функционирования сети предприятий торговли. Суть метода заключается в составлении списка оценочных показателей, их ранжирование (составление нормативного ряда), а затем с использованием методов статистического анализа сравнение нормативного ряда с реально существующим. Приведем вариант использования данного метода на примере реально действующей в г. Комсомольск-на-Амуре торговой сети ЗАО «ХХХ» (название по просьбе владельцев сети изменено). Сеть действует на рынке города 11 лет и включает три крупных торговых оператора.

Для того, чтобы определить перечень показателей для оценки результативности торговой сети, был реализован метод интервью, который посредством опроса руководителей и топ менеджмента 23 сетей Хабаровского края позволил выделить следующие основные показатели: прибыль, торговая площадь, затраты на закуп товара, краткосрочные обязательства, издержки обращения, запасы товаров. Далее координатор исследуемой сети ЗАО «ХХХ», составил нормативный ряд движения выбранных показателей путем ранжирования от более значимого к менее существенному. Нормативный ряд представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Нормативный ряд режима работы сети

|

Показатель |

Нормативный ряд |

|

Прибыль |

1 |

|

Затраты на закуп товара |

2 |

|

Издержки обращения |

3 |

|

Запасы |

4 |

|

Торговая площадь |

5 |

|

Краткосрочные обязательства |

6 |

В целях настоящего исследования дадим следующее определение координатору сети: координатор сети – это чаще всего инициатор сетевого образования, взявший на себя функции формирования структуры сети, распоряжения и контроля, который устанавливает правильные соотношения между интересами членов сети и сетевыми ресурсами, задает идеальную (нормативную) шкалу развития сети и в конечном итоге формирует режим движения сети от хаотичной разнонаправленности интересов ее членов к общесетевому порядку, для достижения максимального результата на вложенный ресурс.

Далее, по данным отчетности ЗАО «ХХХ» и в соответствии с методикой, взятой за основу [2], был проведен расчет темпов роста (ускорение) выбранных показателей и найдено изменение их приращений (таблица 2).

Таблица 2 – Оценка ускорений выбранных показателей для ЗАО «ХХХ»

|

Показатели |

Ряд норматив. |

Ускорение показателей |

||

|

2009 |

2010 |

2011 |

||

|

Прибыль, тыс. руб. |

1 |

0,4984 |

0,1740 |

8,1750 |

|

Затраты на закуп товара, тыс. руб. |

2 |

0,4978 |

0,5653 |

3,8287 |

|

Издержки обращения, тыс. руб. |

3 |

0,9885 |

0,4354 |

5,1633 |

|

Запасы, тыс. руб. |

4 |

4,1106 |

0,9678 |

1,1996 |

|

Торговая площадь, м2 |

5 |

1,4248 |

0,7362 |

0,9534 |

|

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. |

6 |

0,9129 |

1,0941 |

0,9333 |

Показатели таблицы 2 также не могут свидетельствовать о результативности сети. Поэтому далее необходим расчет коэффициентов ранговой корреляции Спирмэна (по отклонениям) и Кендалла (по инверсиям), оба коэффициента дают оценку близости одного рангового ряда к другому, принятому за эталон (норматив), на интервале от –1 до +1. Оценка +1 получается при совпадении сравниваемого ряда с нормативным, а –1 при их полной разнонаправленности (один ряд перевернут по отношению к другому) [3]. Общая же оценка результативности, получается, посредством применения следующей формулы результативности [4]:

р = (1 + Коткл )*(1 + Кинв ) , (1)

где К откл – коэффициент по отклонениям Спирмэна;

Кинв – коэффициент по инверсиям Кендалла.

В таблице 3 представлен расчет конечной результативности исследуемой сети ЗАО «ХХХ».

Таблица 3 – Оценка конечных результатов всех членов сети ЗАО «ХХХ»

|

Компания |

Результативность |

||

|

2009 |

2010 |

2011 |

|

|

ЗАО «ХХХ» |

0,08 |

0,06 |

0,70 |

|

Х 1 |

0,01 |

0,01 |

0,33 |

|

Х 2 |

0,01 |

0,14 |

0,21 |

|

Х 3 |

0,25 |

0,12 |

0,82 |

Задача второго этапа исследования заключалась в разработке и оценке качественного показателя деятельности сетей – вовлеченности в общесетевую деятельность. Этот этап полностью реализован автором ранее. Подробный анализ и расчет показателей вовлеченности в общесетевую деятельность опубликованы в № 1 за 2013 год журнала «Теория и практика общественного развития» [5, с. 323–330].

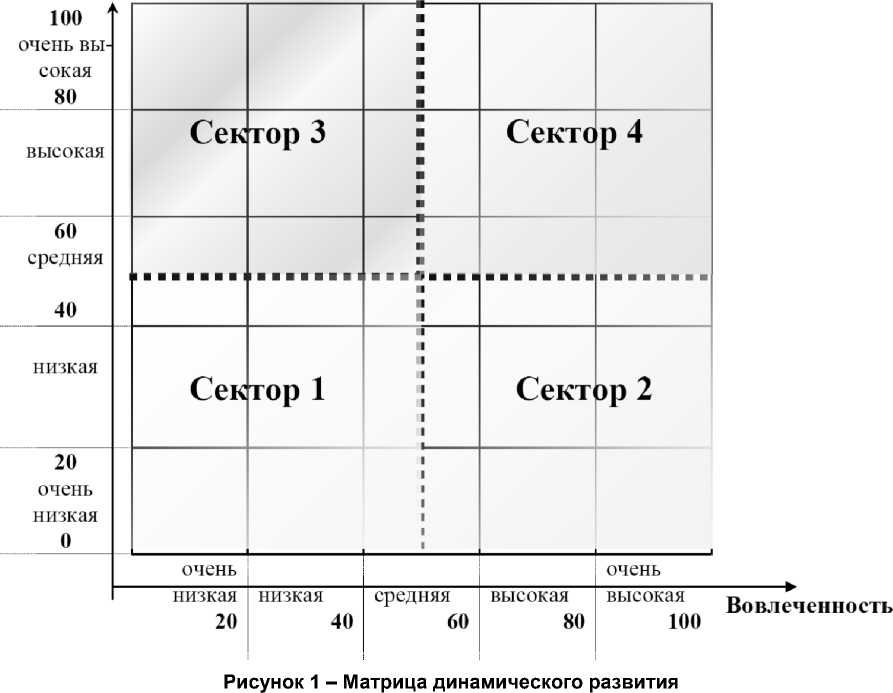

Задача третьего этапа заключалась в разработке матричной модели оценки динамики деятельности сети на основе ранее предложенных показателей результативности и вовлеченности. Для реализации данного этапа построим матрицу, на осях с координатами двух параметров оценки (результативность и вовлеченность) (рисунок 1).

Результативность

Для удобства восприятия и оценки динамики развития сети, разобьем матрицу на 4 сектора. Характеристика секторов матрицы представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика секторов матрицы

|

Сектор |

Характеристика |

|

Сектор 1 |

Сети, имеющие низкую результативность и низкую вовлеченность членов сети в общесетевую деятельность. Такое положение допустимо только на этапе зарождения и формирование сети (то есть первого цикла из стадии жизненного цикла хозяйствующего субъекта). Во всякое иное время функционирование сети выход в этот сектор и будет характеризовать стагнацию деятельности и близкий ее распад |

|

Сектор 2 |

Сети, имеющие высокий показатель по вовлеченности и низкий – по результативности. Деятельность таких сетей крайне неустойчива. Это, как правило, такие сети, которые определились с политикой взаимодействия, но колеблются между работой на результат и построением взаимоотношений внутри сети. Такое положение вещей допустимо только в краткосрочной перспективе, в ином случае «концентрация на себе» приведет к распаду сети, так как взаимодействие в сети ради самого взаимодействия, без учета прибыльной составляющей в условиях рынка не допустима |

|

Сектор 3 |

Этот сектор – обратная сторона сектора 2; сети, добившиеся высокой результативности, но пренебрегающие вовлеченность в общесетевую деятельность. Они могут существовать относительно длительные промежутки времени (то есть такая ситуация может сохраняться в долгосрочной перспективе) но только при условии статичности сети и жесткой политике координирующего центра (инициатора сети), который способен на диктат по отношению к другим членам. Высокие показатели результативности в той или иной мере будут сдерживать «демократические побуждения» остальных членов сети и соподчинять сеть работе на общесетевой результат |

|

Сектор 4 |

Сети, добившиеся высоких показателей вовлеченности и результативности. Деятельность таких сетей оптимизирована и направлена на общесетевой результат, который достигается приемлемыми для всех членов сети способами |

Любое движение в пределах одного сектора матрицы будет означать, что сеть качественно не меняет показатели своей деятельности – будет считаться статичной. Любой переход из меньшего сектора в больший (например, из 1-го в 3-й), будет свидетельствовать о том, что сеть качественно улучшила свою деятельность – будет считаться динамичной.

Далее приведем пример практического применения матрицы динамического развития сети и определим режим функционирования уже анализируемой нами ранее сети ЗАО «ХХХ». Расчеты по результативности и вовлеченности в общесетевую деятельность, для данной сети за 3 года работы представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет итоговых показателей деятельности сети «ХХХ»

|

Показатель |

Годы |

||

|

2009 |

2010 |

2011 |

|

|

Результативность |

0,08 |

0,06 |

0,70 |

|

Вовлеченность |

0,25 |

0,37 |

0,28 |

За исследуемый период анализируемая нами сеть ЗАО «ХХХ» из 1-го сектора матрицы перешла в 4-й. В целом это положительно характеризует ее развитие.

Опираясь на характеристики секторов матрицы, приведенных в таблице 4, можно сделать выводы о том, что сеть значительно увеличила результативность, то есть улучшила объемную сторону хозяйственного функционирования, но все еще пренебрегает вовлеченностью ее членов в общесетевую деятельность (показатель структурной стороны хозяйственного функционирования практически статичен). С учетом выделенных направлений в режиме функционирования исследуемую нами сеть ЗАО «ХХХ» следует считать динамичной. В целом же она вышла за пределы 1-го сектора, в котором находилась на начальном этапе исследования – это положительная характеристика функционирования, свидетельствующая о качественном улучшении ее деятельности.

Ссылки:

-

1. Сыроежин И.М. Совершенствование системы показателей эффективности и качества. М., 1980. 192 с.

-

2. Там же.

-

3. Там же. С. 87.

-

4. Там же. С. 90.

-

5. Солнышкина И.В. Анализ продовольственных торговых сетей Хабаровского края в контексте вовлеченности членов сети в общесетевую деятельность // Теория и практика общественного развития. 2013. № 1. URL:

(дата обращения: 10.01.2014).