Оценка динамики растительности южной части Волго-Ахтубинской поймы

Автор: Бармин Александр Николаевич, Иолин Михаил Михайлович, Герасимова Ксения Анатольевна, Чувашов Андрей Викторович, Голуб Валентин Борисович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ повторных наблюдений (1961, 1973, 2010 гг.) на трансекте, и ключевых участках в южной части Волго-Ахтубинской поймы. Установлено, что наибольшая ксерофитизация растительного покрова и его пастбищная дигрессия в этом районе поймы были в 1973 г.

Волго-ахтубинская пойма, экологические шкалы л.г. раменского, dca-ординация, индикация

Короткий адрес: https://sciup.org/148204903

IDR: 148204903 | УДК: 633.2.03

Текст научной статьи Оценка динамики растительности южной части Волго-Ахтубинской поймы

В результате гидростроительства к началу 70-х годов прошлого века в бассейне р. Волги сохранился лишь один крупный регион с естественной пойменной растительностью. Это Волго-Ахтубинская пойма и дельта р. Волги. Существование здесь в зоне пустыни азональных сообществ с луговой, болотной и лесной растительностью обусловлено регулярными специальными попусками воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла. Искусственные попуски заменили естественные половодья, которые отличались большей продолжительностью и более высоким подъемом воды. Двумя другими важнейшими факторами, определяющими характер растительного покрова долины Нижней Волги, являются сенокошение и выпас скота.

Значительный интерес представляет периодическая оценка изменений растительности Волго-Ахтубинской поймы под воздействием антропогенных и природных факторов с целью научного обоснования мероприятий, обеспечивающих сохранение уникальной системы Нижней Волги [16].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В 1958-1961 гг. геоботаническая партия Всесоюзного аэрогеологического треста (ВАГТ) проводила картирование растительности долины Нижней Волги. В этот период в южной ее части были заложены 3 ключевых участка и трансекта. Участки располагаются у ерика Хора (85 га), близ ильменя Круглый Чураков (49 га) и в урочище Пастухова тоня (64 га). Трансекта пересекает пойму, начинаясь в районе станции Досанг и заканчиваясь вблизи села Петропавловка (рис. 1). Ее длина 10,3 км. Трансекта и ключевые участки были заложены до постройки Куйбышевского гидроузла, работа которого в наибольшей степени влияет на гидрологический режим низовий р. Волги [1].

На участках была проведена топографическая съемка, по результатам которой составлены карты масштаба 1:2000. Положение трансекты отражено на аэрофотоснимках. На ее линии было проведено нивелирование и вычерчен профиль с горизонтальным масштабом 1:5000. На всех топографических материалах были отмечены места расположения пробных площадок, на которых делали геоботанические описания.

Сохранились полевые дневники Л.С. Родман и И.Н. Горяиновой с геоботаническими описаниями пробных площадок на трансекте и ключевых участках. В дневниках имеется подробная характеристика мест геоботанических описаний и сами геоботанические описания, включающие список видов растений с указанием их обилия.

В середине 70-х годов прошлого века часть площади, пересекаемой трансектой, была обвалована и превращена в орошаемую пашню. Длина этой части трансекты - 2,1 км. Геоботанические описания, сделанные ранее на обвалованной площади, были исключены из рассмотрения.

После окончания работы геоботанической партии ВАГТ участки и трансекту посещали в

Рис. 1. Схематическая карта южной части Волго-Ахтубинской поймы.

Пунктиром обозначено расположение трансекты, звездочками - ключевые участки (1 - у ерика Хора, 2 - близ ильменя Круглый Чураков, 3 - в урочище Пастухова тоня)

1972, 1973, 1981, 1999 и 2010 гг. При подготовке данных для анализа выяснилось, что наибольшее число полностью сопоставимых учетных площадок на ключевых участках и необвалованной части трансекты имеется в 1961, 1973, и 2010 гг. На трансекте их было - 25, на ключевом участке у ер. Хора - 17, у ильменя Круглый Чураков - 21, Пастуховой тони - 16. Поэтому далее мы сопоставляем геоботанические описания только за эти годы. Всего учетных площадок, на которых все эти три года осуществляли описания, было 79, а общее количество геоботанических описаний, включенных в обработку - 237. Описания 1961 г. были неполными, поэтому при анализе динамики флоры и растительности их не учитывали.

Геоботанические описания в 1961 г. были проведены 14.08-16.08 и 18.10-21.10, в 1973 г. -29.07-05.08 и в 2010 г. - 09.08-16.08.

Все используемые в данной статье описания учетных площадок представлены в геоботанической базе данных долины Нижней Волги [13].

Перед обработкой из описаний были удалены виды рода Cuscuta, так как геоботаники не всегда их отмечали и правильно определяли. Некоторые виды растений, которые плохо различали между собой, были объединены в агрегации (agr.), а также понимались в широком смысле (s.l.) или как сумма таксонов.

Alisma lanceolatum + A. plantago aquatica

Scirpus maritimus s.l. = S. m. ssp. maritimus + Bolboschoenus glaucus

Carex acutiformis + C. melanostachya Eleocharis palustris + E. uniglumis

Euphorbia esula s.l. = Euphorbia esula ssp. tommasiniana + Euphorbia esula ssp. esula

Polygonum arenarium ssp. pulchellum = P. arenarium + P. patulum + P. aviculare + P. bellardii + P.

neglectum + P. patulum + P. salsugineum

Scutellaria galericulata + S. hastifolia

Названия видов растений даем по их списку в базе «Flora Europaea» [26], помещенной на сайте Эдинбургского королевского ботанического сада:

Обилие растений указываем в баллах: менее 1% проективного покрытия – +;1–5% – 1; 6–15% – 2; 16–25% – 3; 26–50% – 4; более 50% – 5. К числу растений-доминантов формально относили виды растений, проективное покрытие которых превышало 15%.

Для расчета экологических ступеней по шкалам Л.Г. Раменского (увлажнения, богатства и засоленности почвы, пастбищной дигрессии) применяли «метод пересечения большинства интервалов» [17]. Последний основан на определении моды в статистическом ряду распределения чисел, входящих в интервалы ограничительных ступеней экологических шкал [12]. При этом методе результаты индикации факторов среды не слишком сильно зависит от длины флористического списка. Поэтому в обработку по шкалам Л.Г. Раменского мы включили и геоботанические описания 1961 г., имевшие сокращенные флористические списки.

Сравнение распределения совокупности описаний по ступеням показателей шкал Л.Г. Раменского, рассчитанных для каждого года наблюдений, проводили вначале по тесту Краскела-Уоллиса. Решался вопрос: относятся ли сопоставляемые группы к одной или к разным генеральным совокупностям? Когда нулевая гипотеза не подтверждалась (т. е., сопоставляемые выборки относились к разным генеральным совокупностям), сравнение выборок произвели попарно с использованием теста Манна-Уитни [4, 5].

Широко использовали пакет программ JUICE 7.0. [27, ].

Дополнительно к шкалам для выявления направления изменений растительности применили DCA-ординацию геоботанических описаний с помощью встроенного в пакет программ JUICE модуля «Ordinations», взятого из программного пакета R-project [29].

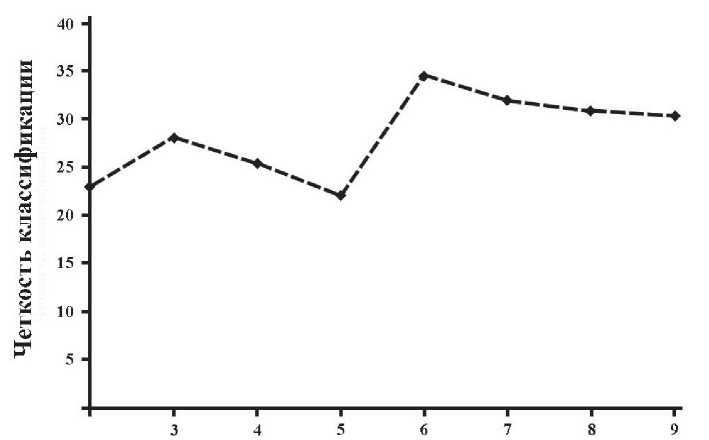

Выделение групп растительных сообществ осуществляли путем кластерного анализа на основе расчета евклидова расстояния, примененного к количественным данным, и связывания кластеров методом Варда (Ward’s method). Расчеты проведены с помощью программы РС-ORD 5.0 в среде JUICE 7.0. [27]. Уровень кластеризации был выбран в результате определения значения максимальной «четкости классификации» [21].

В каждой выделенной группе мы устанавливали верные виды [22]. Верность измеряли phi-коэффициентом, расчет которого предложили чешские геоботаники [23]. Поскольку на величину phi-коэффициента влияет размер групп, предварительно их выравнивали [28]. После стандартизации phi-коэффициент в целевой группе может достигнуть высокого значения даже в случаях, когда верность определенного вида к этой группе статистически несущественна. Поэтому в дополнение к phi-коэффициенту для каждого вида группы вычисляли статистическое значение верности, используя критерий Фишера [23]. Всю процедуру расчетов phi-коэффициента и критерия Фишера реализовывали с помощью пакета программ JUICE 7.0. Величину phi-коэффициента, выше которой таксон относили к верному, определяли субъективно, с расчетом, чтобы количество таких таксонов было не слишком маленьким и не слишком большим. Это число было одинаковым для всех групп и равнялось 0,25.

При всех статистических оценках величины считали достоверными, если p-значение соответствующей статистики не превышало уровень значимости 0,05.

Данные о метеорологических и гидрологических факторах получены в Астраханской гидрометеообсерватории. За объем половодий мы условно принимали сток воды в створе Волгоградской ГЭС в течение второго квартала, когда проводят специальные попуски воды в нижний бьеф гидроузла [14].

Косвенно о пастбищной нагрузке судили по количеству поголовья скота в зоне долины Нижней Волги. Это вся Астраханская область и три южных района Волгоградской области (Ленинский, Светлоярский и Среднеахтубинский). Сведения о поголовье скота получены в органах статистики Астраханской и Волгоградской областей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика экологических факторов . В годы учетов минимальный объем попуска воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла был в 1973 г. Это привело к небольшому уровню подъема воды во время половодья в 1973 г. (табл. 1), что не обеспечило полноценного затопления поймы. Кроме того, десятилетие, предшествовавшее 1973 г., также отличалось минимальным стоком, как, в среднем, за год, так и за период половодья (табл. 2). Следует обратить внимание на постоянное нарастание в последние десятилетия увлажнения поймы за счет осадков в теплый период года и связанное с этим увеличение гидротермического коэффициента. Это фактор, хотя и в небольшой мере, компенсирует ухудшение увлажнения долины Нижней Волги, которое произошло за счет сокращения объемов половодий после зарегулирования водного стока.

Что касается пастбищной нагрузки, то в десятилетия, предшествующие учетам в 1961, 1973 и в 2010 гг., в период 1964-1973 гг. в Волго-Ахтубинской пойме выпасалось максимальное количество скота.

В последние годы в южной части Волго-Ах-тубинской поймы стали создаваться буровые установки для разведки и добычи нефти. Они окружены валом, защищающим их от половодий, по валам же к ним подведены автомобильные дороги. Одно из таких сооружений, занимающее около 4 га, с координатами 46°53’09’’ с.ш. и 47°49’11’’ в.д. находится в 130 м от участка у ерика Хора, в 250 м от участка у ильменя Круглый Чураков и в 220 м от линии трансекты.

Флористический состав. При анализе флористического состава геоботанических описаний

Таблица 1. Метеорологические и гидрологические показатели в годы учетов на ключевых участках и трансекте

|

Год |

Объем водного стока в створе Волгоградской ГЭС, км3 |

Максимальный уровень подъема воды по рейке водомерного поста в г. Астрахань |

Сумма осадков за I-VII месяцы (гидрометобсерватория Астрахань), мм |

|

|

за год |

за второй квартал |

|||

|

1961 |

228 |

120 |

246 |

69 |

|

1973 |

174 |

78 |

230 |

181 |

|

2010 |

210 |

91 |

263 |

131 |

Таблица 2. Среднемноголетние показатели экологических факторов

|

Годы |

Сумма осадков, мм |

U cti cti ф £ ф н t^ cti m о Ч о |

и О Ф Ф ^ О \о и cti и t^ cti m о Ч о |

о к д я 0J S ЯГ S „ дя >• "& о m я S я « Я :Я Я Я Ч X 0J о и . у н 2 ^ аз д о ч Я |

Объем водного стока в створе Волгоградской ГЭС, км3 |

2 Ч о . и ^ Я И 2 д о с - К О Q Д о ~ я Я д % а я о $ х о а Sou д и < Я Д V 5 S g я cti |

и о д ^ ® S Ч й д О^о Ч Я X аз м и Я g О ° g ” у Й д 3 о она о я 2 2 § § ё S о аз X X |

||

|

за год |

за период с t°C более 10°С |

за год |

за второй квартал |

||||||

|

1952-1961 |

193 |

101 |

9,6 |

3696 |

0,27 |

247 |

114 |

270 |

224 |

|

1964-1973 |

199 |

104 |

9,7 |

3554 |

0,29 |

208 |

100 |

244 |

323 |

|

2001-2010 |

222 |

133 |

11,5 |

4128 |

0,32 |

253 |

104 |

275 |

189 |

Примечание: температуры и осадки приводятся по данным гидрометобсерватории в г. Астрахань

за 1973 и 2010 гг. в первом из этих двух лет учета было выявлено отсутствие самых обычных для Волго-Ахтубинской поймы гигрофитов Butomus umbellatus, Alisma lanceolatum + A. plantago-aquatica. В 2010 г. из числа пустынных эфемеров полностью отсутствовал Descurainia sophia, а Alyssum desertorum был представлен гораздо реже, чем в 1973 г. Эти явления объясняются разной мощностью половодий 1973 г. и 2010 г. Плохое затопление поймы 1973 г. привело к выпадению Butomus umbellatus, Alisma lanceolatum + A. plantago-aquatica. В то же время, более мощное половодье 2010 г., обеспечившее высокий уровень подъема воды, вероятно, уничтожило остатки эфемеров, которые развиваются до начало попусков воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла. Эта же причина вызвала более высокую встречаемость в 2010 г. Xanthium strumarium, плоды которого разносятся водой. Меньшую встречаемость легкоразруша-емых эфемеров в 2010 г. можно также отчасти объяснить более поздним посещением участков и трансекты, чем это было осуществлено в 1973 г.

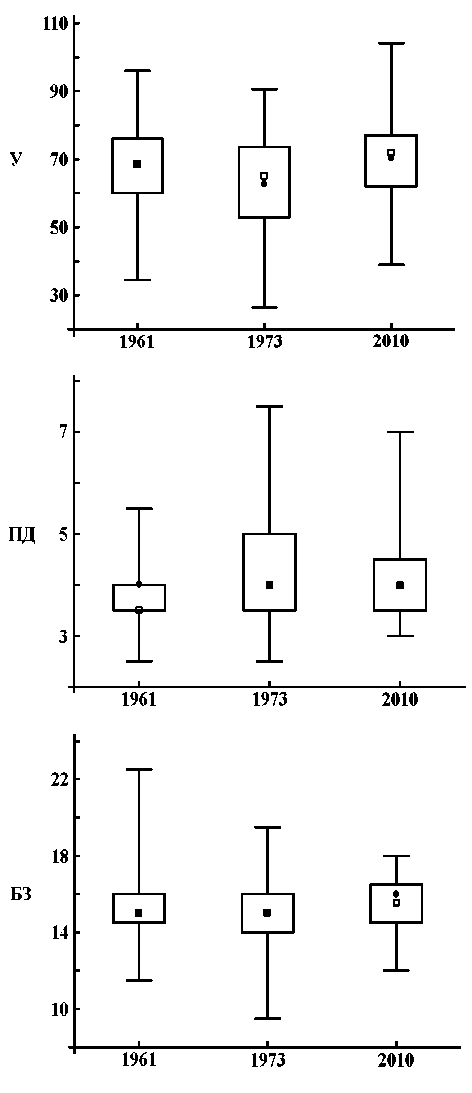

Показатели шкал Л.Г. Раменского. Совокупность показателей увлажнения за 2010 г. достоверно отличалась от 1973 г. и не отличалась от 1961 г.; в 2010 г. увлажнение учетных площадок было выше, чем в 1973 г.

Шкалы Л.Г. Раменского диагностируют наименьше влияние выпаса на растительность в 1961 г. Совокупность показателей ступеней пастбищной дигрессии в этом году достоверно отличаются от 1973 г. и 2010 г. Максимальных значений эта дигрессия на отдельных учетных площадках достигала в 1973 г. (табл. 3, рис. 2 ПД).

Совокупность показателей богатства и засоления почвы в 2010 г. достоверно отличалось от таких же совокупностей в 1961 г. и 1973 г. Среднее и медиана выборки 2010 г. были несколько выше, чем в предыдущие годы учетов. Но, судя по рис. 2 БЗ, наиболее заметно уменьшение дисперсии этого показателя в 2010 г. в сравнение с показателями 1961 г. и 1973 г.

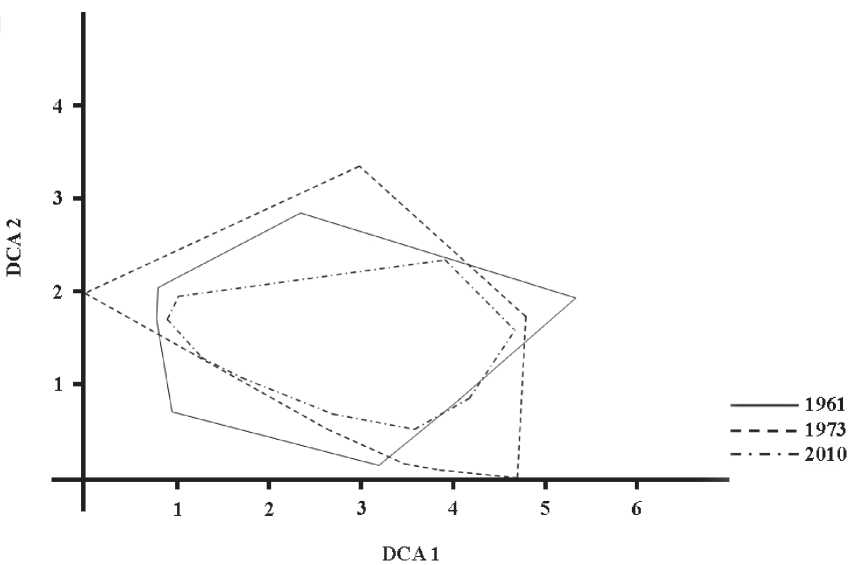

DCA ординация . Обращаясь к результатам DCA-ординации (рис. 3), можно сказать, что лучше всего удается интерпретировать первую ее ось. Она отражает комплексное влияние на флористический состав растительных сообществ двух факторов: увлажнения и пастбищной дигрессии (табл. 4). Вдоль этой оси вправо уменьшается увлажнение почвы на учетных площадках и увеличивается влияние выпаса. Такое взаимодействие

Таблица 3. Достоверные (+) и недостоверные (-) различия распределения учетных площадок по ступеням шкал Л.Г. Раменского, оцененные тестом Манна-Уитни

|

Увлажнение |

||

|

Год |

1973 |

2010 |

|

1961 |

+ |

|

|

1973 |

+ |

|

|

Пастбищная дигрессия |

||

|

Год |

1973 |

2010 |

|

1961 |

+ |

+ |

|

1973 |

- |

|

Богатство и засоление почвы

|

Год |

1973 |

2010 |

|

1961 |

- |

+ |

|

1973 |

+ |

Рис. 2. Статистические параметры распределения учетных площадок по ступеням шкал Л.Г. Раменского в разные годы: У — увлажнение, ПД — пастбищная дигрессия, БЗ — богатство - засоления почвы.

Значения: - минимальное и максимальное,

□ - верхние и нижние квартили, ■ - медиана, • - среднее арифметическое факторов вполне объяснимо: чем выше экотопы над меженью реки, тем они суше. Они раньше освобождаются от воды и больше подвержены воздействию сельскохозяйственных животных. Средние значения проекций точек геоботанических описаний в разные годы на эту ось были обратно пропорциональны объему половодий (табл. 5). Максимальная дисперсия проекций гео- ботанических описаний была в 1973 г. Т.е., можно говорить о том, что наибольшая разнородность местообитаний по увлажнению и пастбищной нагрузке в южной части Волго-Ахтубинской поймы была в 1973 г.

Проекции описаний на вторую ось в 1961 и 1973 гг. также коррелируют со ступенями увлажнения, но с меньшими значениями, чем на первую и с противоположным знаком. Следует заметить, что в 1973 г., когда пастбищная нагрузка в годы учетов была максимальная, вторая ось ординации, наряду с первой, отразила достоверное влияние этого фактора.

Сообщества . Максимальное значение четкости классификации общей выборки геоботанических описаний за 1973 и 2010 гг. (158 описаний) достигается при ее расчленении на 6 групп (рис. 4). В табл. 6 эти группы, в основном, расположены в вдоль двух связанных между собой градиентов: увлажнения и пастбищной дигрессии. Справа расположены более сырые местообитания с меньшей пастбищной дигрессией, слева – более сухие, с большей пастбищной дигрессией.

Первая группа - это наиболее ксерофитное сообщество (среднестепного увлажнения) с сильно выраженным влиянием выпаса скота. Занимает вершины невысоких грив и выровненные повышенные участки поймы. Диагностическими таксонами являются ксерофитные растения: Descurainia sophia, Alyssum desertorum, Bromus tectorum, Eremopyrum triticeum, Artemisia austriaca, Salsola kali, Bassia hyssopifolia, Dodartia orientalis, Acroptilon repens, Glycyrrhiza glabra, Calamagrostis epigejos. Среди перечисленных видов, первые четыре - это пустынные эфемеры. Пять следующих индицируют повышенную пастбищную дигрессию, а Bassia hyssopifolia - дополнительно и засоление почвы. В 2010 г. данный фитоценон был в 6 раз реже представлен, чем в 1973 г., когда Волго-Ахтубинская пойма была плохо затоплена во время половодья, а луга были подвержены особенно интенсивному пастбищному использованию.

Вторая группа - это местообитания сухолугового увлажнения с умеренным влиянием выпаса, представленные преимущественно на тех же экотопах, что и предыдущая группа. Диагностические виды этого сообщества Glycyrrhiza glabra и Calamagrostis epigejos. В число доминантов входит первый из этих двух видов. Рассматриваемый фи-тоценон был представлен на 4-х площадках в 1973 г. и на 25 - в 2010 г. В основном, рассматриваемый фитоценон заместил в 2010 г. сообщество первой группы. Это явление индицирует уменьшение ксерофитизации высоких пойменных местообитаний и сельскохозяйственной эксплуатации лугов 2010 г. в сравнении с 1973 г. О последнем говорит также высокое обилие в 2010 г. Glycyrrhiza glabra - вида, который плохо переносит ежегодное удаление надземной массы.

Рис. 3. Диаграмма DCA-ординации геоботанических описаний учетных площадок: линии обводят внешние границы «облаков» описаний, сделанных в разные годы. Собственное значение осей, характеризующее долю общей информации: ось 1 = 0,49, ось 2 = 0,23

Таблица 4. Коэффициенты корреляции, рассчитанные между значениями координат геоботанических описаний вдоль 1-й и 2-й оси DCA-ординации и ступенями шкал Л.Г. Раменского

|

Год |

1961 |

1973 |

2010 |

Все годы учетов |

||||

|

DCA1 |

DCA2 |

DCA1 |

DCA2 |

DCA1 |

DCA2 |

DCA1 |

DCA2 |

|

|

Шкала увлажнения |

-0,77 |

0,40 |

-0,78 |

0,67 |

-0,82 |

0,20* |

-0,77 |

0,50 |

|

Шкала пастбищной дигрессии |

0,46 |

0,09* |

0,72 |

-0,42 |

0,56 |

-0,20* |

0,61 |

-0,24 |

|

Шкала богатства и засоления почвы |

0,14* |

0,27 |

0,08* |

0,20* |

0,06* |

0,18* |

0,08* |

0,24 |

Примечание: звездочкой помечены недостоверные коэффициенты корреляции

Таблица 5. Средние значения проекций точек геоботанических описаний на оси DCA-ординации (xср) и величины дисперсий этих проекций ( σ 2)

|

Годы |

1961 |

1973 |

2010 |

|||

|

DCA1 |

DCA2 |

DCA1 |

DCA2 |

DCA1 |

DCA2 |

|

|

хср. |

2,33 |

1,19 |

2,70 |

1,08 |

2,52 |

1,25 |

|

0 2 |

0,82 |

0,25 |

0,90 |

0,32 |

0,81 |

0,13 |

Третья группа - влажнолуговое сообщество со слабым влиянием выпаса. Почва, если судить по шкалам Л.Г. Раменского, слабо солончаковатая. Величина phi-коэффициента ни для одного из видов этой группы не достигала 0,25, что свидетельствует о том, что в третью группу вошли виды с широкой экологической амплитудой. Поэтому мы не указываем для этого фитоценона диагностических видов. В данном случае, говоря об экологической амплитуде видов, мы имеем их амплитуду в рамках вы- борки из 158 геоботанических описаний 1973 и 2010 гг. Если такой фитоценон относили бы к какой-либо ассоциации, то в соответствие с существующими взглядами, он бы считался центральным [20, 24, 25]. Сообщество этой группы было 34 раза отмечено в 1973 г. и только 2 - в 2010 г. Значительная часть площадок третьей группы в 2010 г. переместилась в следующую, четвертую группу.

Четвертая группа, также как и предыдущее сообщество, представляет собой влажный луг,

Число кластеров

Рис. 4. Изменение показателя четкости классификации с увеличением числа кластеров

хотя немного более сырой. Влияние выпаса слабое. Диагностические виды: Eleocharis palustris + E. uniglumis, Carex acutiformis + C. melanostachya. Доминирует в большем числе случаев Elymus repens. В 2010 г. сообщество встречалось более чем в два раза чаще в сравнение с 1973 г., что связано с повышенным увлажнением поймы в год последнего учет, проведенного на ключевых участках и трансекте.

Пятая группа - это сырые луга, на которых выражено слабое влияние выпаса. Диагностическим видом является комплекс: Carex acutiformis + C. melanostachya. Он же доминирует в сообществе. Данный фитоценон был представлен одинаковым числом площадок (9) как в 1973 г., так и в 2010 г.

Шестая группа, как и пятая - это сырые луга. Диагностические виды: Butomus umbellatus, Alisma lanceolatum + A. plantago-aquatica, Sagittaria sagittifolia. Доминант Eleocharis palustris + E. uniglumis. Сообщество было представлено только один раз в 1973 г. и на 10 площадках - в 2010 г. Т. е., такие сообщества в 1973 г. были очень редки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сопоставление состава растительного покрова на ключевых участках и трансекте ВАГТ в южной части Волго-Ахтубинской поймы за 1961, 1973, 2010 гг. свидетельствует о том, что наиболее ксерофитным он был в 1973 г. В этом же году фиксировали и наибольшие значения пастбищной дигрессия растительности. Эти явления вызваны малой водностью 1973 г. и предшествующего десятилетия, высокой интенсивностью сельскохозяйственного использования угодий в этот период.

В 2010 г. явных прямых специфических влияний действующей буровой нефтяной уста- новки на растительный покров рассмотренных двух участков и трансекты выявлено не было. Но мониторинг за возможным влиянием этого сооружения на растительность необходимо продолжить. Это не единственное подобная конструкция в южной части Волго-Ахтубинской поймы. Обвалование и постройка дамб, в целом, нарушают естественные условия функционирования пойменных экосистем. По нашим наблюдениям, участки, на которых были сооружены бурильные установки и сопровождающие их инфраструктурные объекты, после прекращения их эксплуатации не подвергаются рекультивации, пойменный режим на них не восстанавливается.

В 2010 г. в южной части поймы, кроме рассмотренных ключевых участков ВАГТ, повторно была обследована трансекта, заложенная в 1953 г. Прикаспийской экспедицией Московского государственного университета [7]. На ней, также как на участках и трансекте ВАГТ, не были выявлены значительные изменения растительного покрова после зарегулирования водного стока.

В среднем и северном отрезках Волго-Ах-тубинской поймы изменения растительности в последние годы учетов более значительны. Там были установлены отчетливо выраженные явления ксерофитизации и рудерализации растительности в 2008-2013 гг. в сравнение с 50-60-ми и, особенно, с 20-ми годами прошлого столетия [2, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 19]. Но и они были неповсеместные. Ксерофитизация и рудерализация растительности в этих районах коснулись самых высоких участков поймы, а также мест, в которых произошло углубление русла Волги и заиление вторичных водотоков. Степень рудерализации была обычно выше вблизи транспортных артерий и различного рода сооружений

Везде в долине Нижней Волги значительное

Таблица 6. Группы сообществ, выделенные с помощью кластерного анализа

|

Номер группы |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

Общее количество площадок в группе |

21 |

25 |

36 |

47 |

18 |

11 |

|

|

в 1973 г. |

18 |

4 |

34 |

14 |

9 |

1 |

|

|

в 2010 г. |

3 |

21 |

2 |

33 |

9 |

10 |

|

|

Среднее значение ступени по шкале Л. Г. Раменского |

У |

45 |

63 |

66 |

71 |

79 |

78 |

|

пд |

6 |

5 |

4 |

4 |

4 |

4 |

|

|

БЗ |

15 |

15 |

17 |

16 |

16 |

15 |

|

|

Среднее число видов на площадке |

15 |

15 |

12 |

14 |

12 |

13 |

|

|

Descurainia sophia |

67+ |

4 + |

3 + |

. |

. |

. |

|

|

Alyssum desertorum |

62+ |

8+ |

3+ |

. |

6+ |

. |

|

|

Artemisia austriaca |

711 |

32+ |

. |

9+ |

. |

. |

|

|

Salsola kali |

29+ |

4+ |

. |

. |

. |

. |

|

|

Bromus tectorum |

24+ |

. |

. |

. |

. |

. |

|

|

Eremopyrum triticeum |

291 |

4 + |

. |

2 + |

. |

. |

|

|

Bassia hyssopifolia |

24+ |

4 + |

. |

. |

. |

. |

|

|

Dodartia orientalis |

76 + |

56+ |

39+ |

43+ |

11 + |

. |

|

|

Acroptilon repens |

90+ |

80+ |

421 |

49+ |

28+ |

18+ |

|

|

Glycyrrhiza glabra |

811 |

963 |

111 |

40+ |

. |

9+ |

|

|

Calamagrostis epigejos |

431 |

36+ |

. |

2+ |

. |

. |

|

|

Eleocharis palustris + E. uniglumis |

. |

40+ |

781 |

912 |

781 |

1004 |

|

|

Carex acutiformis + C. melanostachya |

5 1 |

32+ |

531 |

851 |

1003 |

55+ |

|

|

Butomus umbellatus |

. |

. |

. |

13+ |

11 + |

55 + |

|

|

Alisma lanceolatum + A. plantago-aquatica |

. |

4 + |

. |

9 + |

17+ |

45+ |

|

|

Sagittaria sagittifolia |

. |

. |

. |

. |

. |

27+ |

|

|

Carex praecox |

48+ |

40+ |

141 |

171 |

. |

. |

|

|

Cynanchum acutum |

29+ |

24+ |

. |

4+ |

. |

. |

|

|

Artemisia santonicum |

24+ |

16+ |

. |

2 + |

. |

. |

|

|

Artemisia pontica |

29+ |

12+ |

. |

6 + |

11 + |

. |

|

|

Bromus inermis |

38+ |

481 |

. |

30+ |

. |

. |

|

|

Lythrum virgatum |

. |

44 + |

61+ |

64+ |

89+ |

82+ |

|

|

Hierochloe repens |

10+ |

16+ |

531 |

53+ |

781 |

732 |

|

|

Althaea officinalis |

10+ |

32+ |

19+ |

36+ |

56+ |

73+ |

|

|

Rubia tatarica |

. |

8+ |

19+ |

17+ |

39+ |

64+ |

|

|

Asparagus officinalis |

57+ |

52+ |

751 |

79+ |

61+ |

641 |

|

|

Elymus repens |

951 |

962 |

922 |

1003 |

561 |

361 |

|

|

Euphorbia esula s.l. |

62+ |

68+ |

72+ |

74+ |

50+ |

641 |

|

|

Scirpus maritimus s.l. |

. |

24+ |

36+ |

30+ |

33 + |

18+ |

|

|

Inula britannica |

5+ |

44+ |

72+ |

77+ |

61+ |

64+ |

|

|

Convolvulus arvensis |

52+ |

44+ |

31+ |

77+ |

83+ |

64+ |

|

|

Eryngium planum |

38+ |

32+ |

47+ |

15+ |

11+ |

. |

|

|

Senecio jacobaea |

14+ |

40+ |

53+ |

38+ |

11 + |

45+ |

|

|

Xanthium strumarium |

. |

12+ |

14+ |

15+ |

6 + |

36+ |

|

|

Glycyrrhiza echinata |

33 + |

44 + |

58+ |

51+ |

39+ |

36+ |

|

|

Scutellaria galericulata + S. hastifolia |

. |

8 + |

11 + |

30+ |

22 + |

27+ |

|

|

Polygonum arenarium ssp. pulchellum |

52+ |

28+ |

19+ |

23+ |

28+ |

18+ |

|

|

Tragopogon brevirostris ssp. podolicus |

43+ |

36+ |

44+ |

23+ |

22+ |

9+ |

|

|

Euphorbia palustris |

5+ |

16+ |

8+ |

23+ |

39+ |

9+ |

|

Примечания: 1. Встречаемость видов приводится в %. 2. В синоптическую таблицу включены только виды, встречаемость которых превышает 25% в любом из фитоценонов. 3. Значения встречаемости диагностических видов (имеющих значение phi ≥ 0,25) закрашены светло-серым цветом. 4. Надстрочными индексами указаны медианы в ранжированном ряду значимых показателей обилия растений влияние на изменения в растительности оказало уменьшение пастбищной нагрузки и регулярности уборки травы на сено, произошедшие после перехода сельского хозяйства России на рыночные экономические отношения. Эти два антропогенных фактора особенно сильное воздействие оказали на растительность и почвы восточной части дельты р. Волги. Здесь, в отличие от ее западной части, превращенной в орошаемую пашню, сохранился естественный растительный покров. В этом районе дельты следствием уменьшение антропогенного влияния стало увеличение величины надземной массы растений. В результате уменьшилось прямое испарение с поверхности почвы и произошло ее рассоление. В свою очередь, это привело во многих случаях к смене галофитных сообществ гликофитными [10, 11].

Список литературы Оценка динамики растительности южной части Волго-Ахтубинской поймы

- Авакян А.Б., Шарапов В.А. Водохранилища гидроэлектростанций СССР. М.: Энергия, 1977. 400 с.

- Бондарева В.В., Голуб В.Б. Оценка динамики растительности на ключевых участках в средней части Волго-Ахтубинской поймы//Известия Самарского научного центра РАН. 2014. Т. 16. № 5(2) С. 1630-1636.

- Бондарева В.В., Голуб В.Б. Оценка динамики растительности Волго-Ахтубинской поймы (на примере трансекты в районе с. Болхуны)//Поволжский экологический журнал. 2015. № 3. С. 243-252.

- Боровиков В.А. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. 688 с.

- Глотов К.В., Животовский Л.А., Хованов Н.В., Хромов-Борисов Н.Н. Биометрия. Учебн. пособие. Москва-Ижевск, 2005. 381 с.

- Голуб В.Б., Бармин А.Н., Бондарева В.В., Иолин М.М., Герасимова К.А. Оценка динамики растительности на ключевых участках в северной части Волго-Ахтубинской поймы//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2015. Т. 24. № 4. С. 210-220.

- Голуб В.Б., Бармин А.Н., Иолин М.М., Старичкова К.А., Сорокин А.Н., Шарова И.С., Николайчук Л.Ф. Оценка динамики растительности южной части Волго-Ахтубинской поймы на трансекте в районе села Хошеутово//Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Т. 13. № 5. С. 107-113.

- Голуб В.Б., Бондарева В.В., Сорокин А.Н., Бармин А.Н., Иолин М.М, Николайчук Л.Ф. Динамика луговой растительности северной части Волго-Ахтубинской поймы (1928-2009 гг.) 1. Динамика флоры//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия «Экология». Тольятти, 2011. Вып. 12. С. 110-120.

- Голуб В.Б., Бондарева В.В., Сорокин А.Н., Бармин А.Н., Иолин М.М., Николайчук Л.Ф. Динамика луговой растительности северной части Волго-Ахтубинской поймы (1928-2009 гг.) 2. Динамика растительных сообществ//Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия «Экология». Тольятти, 2011. Вып. 12. С. 120-130.

- Голуб В.Б., Старичкова К.А., Бармин А.Н., Иолин М.М., Сорокин А.Н., Николайчук Л.Ф. Оценка динамики растительности в дельте Волги//Аридные экосистемы. 2013. Т. 19. № 3 (56). С. 54-64.

- Голуб В.Б., Бондарева В.В., Шитиков В.К., Бармин А.Н., Иолин М.М. Дополнительные данные о динамике засоления почвы и растительности в дельте р. Волги//Аридные экосистемы. 2015. Т. 21. №3 (64). С. 48-55.

- Голуб В.Б., Добрачев Ю.П., Пастушенко Н.Ф., Яковлева Е.П. О способах оценки экологических условий местообитаний по шкалам Л.Г. Раменского//Биологические науки. 1978. № 7. С. 131-136.

- Голуб В.Б., Сорокин А.Н., Ивахнова Т.Л., Старичкова К.А., Николайчук Л.Ф., Бондарева В.В. Геоботаническая база данных долины Нижней Волги//Известия Самарского научного центра РАН. 2009. Т. 11. № 1 (4). С. 577-582.

- Грин Г.Б. Попуски в нижние бьефы. М.: Энергия, 1971. 95 с.

- Иолин М.М., Сорокин А.Н., Старичкова К.А., Бармин А.Н., Николайчук Л.Ф., Голуб В.Б. Оценка динамики растительности Волго-Ахтубинской поймы на трансекте в районе с. Капустин Яр//Поволжский экологический журнал. 2011. № 4. С. 431-442.

- Кузьмина Ж.В., Трешкин С.Е., Каримова Т.Ю. Динамические изменения наземных экосистем поймы и дельты Нижней Волги под влиянием зарегулирования речного стока и климатических флуктуаций//Аридные экосистемы. 2015. Т. 21. № 4 (65). С. 39-53.

- Раменский Л.Г, Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М.: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1956. 471 с.

- Сорокин А.Н., Бондарева В.В., Бармин А.Н., Старичкова К.А., Иолин М.М., Николайчук Л.Ф., Голуб В.Б. Динамика флористической структуры сообществ с доминированием Carex acuta в северной части Волго-Ахтубинской поймы//Экология. 2012. № 3. С. 177-183.

- Старичкова К.А., Бармин А.Н., Иолин М.М., Шарова И.С., Сорокин А.Н., Николайчук Л.Ф., Голуб В.Б. Оценка динамики растительности на трансекте в северной части Волго-Ахтубинской поймы//Аридные экосистемы. 2009. T. 15. № 4 (40). C. 36-48.

- Чепинога В.В. Флора и растительность водоемов Байкальской Сибири//Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. Иркутск, 2015. 468 с.

- Botta-Dukát Z., Chytrý M., Hájková P., Havlová M. Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe//Preslia. 2005. Vol. 77. P. 89-111.

- Braun-Blanquet J. Prinzipien einer Systematik der Pflanzengesellschaften auf floristischer Grundlage//Jahr-buches der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft. 1921. Vol. 57 (2) P. 305-351.

- Chytrý M., Tiсhý L., Holt J., Botta-Dukát Z. Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures//Journal of Vegetation Science. 2002. Vol. 13. P. 79-90.

- Dengler J., Berg C. & Jansen F. 2005. New ideas for modern phytosociological monographs//Annali di Botanica. Nuova serie. Vol. 5. P. 193-210.

- Dierschke H. 1994. Pflanzensoziologie. Grundlagen und Methoden. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 684 S.

- Flora Europaea. Royal Botanic Garden Edinburgh. 2010. Published on the Internet. http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html, accessed July 2010.

- Tiсhý L. JUICE, software for vegetation classification//Journal of Vegetation Science. 2002. Vol. 13. P. 451-453.

- Tiсhý L., Chytrý M. Statistical determination of diagnostic species for site groups of unequal size//Journal of Vegetation Science. 2006. Vol. 17. P. 809-818.

- Zelený D., Tiсhý L. Linking JUICE and R: New developments in visualization of unconstrained ordination analysis//18th Workshop of European Vegetation Survey in Rome. Roma: La Sapienza Univerzita. 2009. p. 123.

- URL: http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html (дата обращения 20.09.2016).

- URL: http://www.sci.muni.cz/botany/juice/(дата обращения 20.09.2016).