Оценка динамики растительности на ключевых участках в северной части Волго-Ахтубинской поймы

Автор: Бармин А.Н., Иолин М.М., Бондарева В.В., Герасимова К.А., Голуб В.Б.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 т.24, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты наблюдений в период 1973-2009 гг. за динамикой флоры и растительных сообществ на ключевых участках в северной части Волго-Ахтубинской поймы. В 2009 г. выявлены изменения флоры и растительности, вызванные снижением пастбищной нагрузки и нарушением регулярности сенокошения.

Волго-ахтубинская пойма, динамика растительности, экологические шкалы л. г. раменского, dca-ординация

Короткий адрес: https://sciup.org/148314978

IDR: 148314978 | УДК: 633.2.03

Текст краткого сообщения Оценка динамики растительности на ключевых участках в северной части Волго-Ахтубинской поймы

Волго-Ахтубинская пойма и дельта р. Волги – уникальный регион с естественной пойменной растительностью. Существование здесь, в зоне пустыни, лугов, болот и лесов обязано ежегодным весенне-летним половодьям, которые с 1959 г. регулируются каскадом волжских водохранилищ. Искусственные попуски заменили естественные половодья, которые отличались большей продолжительностью и более высоким подъемом воды. Характер современного растительного покрова долины Нижней Волги определяется также ее хозяйственным использованием. До половодья обычно повсеместно пасут скот, после половодья и отрастания травы эти же угодья используют как сенокосы. Затем луга вновь используют как пастбища. Из-за более раннего окончания половодья в условиях зарегулированного водного стока убирать сено на лугах начинают на 1-1.5 месяца раньше, а в связи с механизацией темпы сеноуборочной компании выше, чем, например, в середине прошлого века. Соответственно раньше начинают и выпас сельскохозяйственных животных по стерне и отаве. По этой причине после зарегулирования водного стока возможность пастбищного использования поймы возросла.

Данная статья продолжает серию публикаций, посвященных мониторингу растительного покрова долины Нижней Волги под воздействием антропогенных и

природных факторов (Голуб и др., 2009; Старичкова и др., 2009; Иолин и др., 2011; Сорокин и др., 2012; Голуб и др., 2013, 2015; Бондарева, Голуб, 2014).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методика исследований и обработка материала во многом были такие же, как и при оценке динамики растительности на ключевых участках средней части Волго-Ахтубинской поймы (Бондарева, Голуб, 2014). Поэтому в этом разделе мы обратим внимание лишь на те аспекты нашей работы, которые отличались от изложенных ранее.

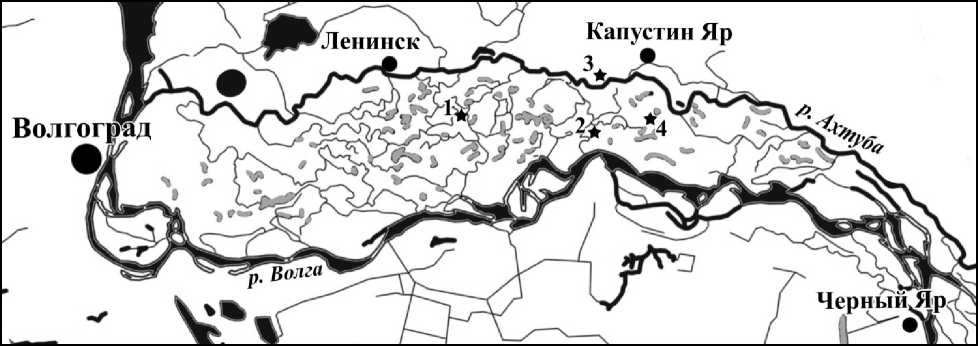

В 1959 г. геоботанической партией Всесоюзного аэрогеологического треста в Волго-Ахтубинской пойме в северной части Волго-Ахтубинской поймы были заложены 4 стационарных участка: у ерика Семеновский (28 га), у озера Бабечье (52 га), у хутора Стасов (42 га), у хутора Никонов (35 га) (рис. 1). Первый участок расположен в Ленинском районе Волгоградской области, три остальных – в Ахтубинском районе Астраханской области. Все 4 участка по своей геоморфологии находятся в центральной части поймы вдали от больших дорог и населенных пунктов.

Для каждого участка были составлены топографические карты в масштабе 1:2000. На участках были проведены почвенные и геоботанические изыскания. Площадки, на которых в 1959 г. были сделаны почвенные разрезы и геоботанические описания, были нанесены на карты. Эти описания сохранились. После 1959 г. участки посещали в 1973, 1981 и 2009 гг. Ориентируясь по картам, повторные геоботанические описания проводили примерно в тех же местах, что и в 1959 г. Описания, сделанные во все годы исследований, аккумулированы на основе программы TURBOVEG в базе данных Lower Volga Phytosociological Database, зарегистрированной в международной системе «Global Index of Vegetation-Plot Databases» с индексом EU-RU-002 (Голуб и др., 2009; Golub et al., 2012).

Всего при подготовке настоящей статьи мы сопоставляли описания, сделанные на 75 учетных площадках. Следует заметить, что геоботанические описания 1959 г. были неполные, поэтому, оценивая изменения флоры и состав растительных сообществ, мы сравнивали данные геоботанических описаний только последних трех лет учетов.

Рис. 1. Схематическая карта района проведения полевых исследований:

звездочками показано расположение ключевых участков: 1 – у ерика Семеновский (Волгоградская обл.), 2 – у озера Бабечье, 3 – у хутора Стасов, 4 – у хутора Никонов

Геоботанические описания в 1973 г. были сделаны в период 07.08 – 17.08, в 1981 г. – 13.08 – 17.08, в 2009 г. – 08.08 – 15.08.

Названия высших растений даем по их списку в базе «Flora Europaea», помещенной на сайте Эдинбургского королевского ботанического сада . Для некоторых названий таксонов необходимо сделать пояснения.

Xanthium strumarium s.l. – неотличимые в вегетативном состоянии таксоны Xanthium strumarium ssp. strumarium xX. strumarium ssp. italicum иX. strumarium.

Euphorbia esula s.l. – два недостаточно хорошо различимые в вегетативном состоянии таксона подсекции Esula Boiss.: E. esula ssp. esula и E. esula ssp. tommasiniana .

Polygonum sect. – включает группу не всегда хорошо отличимых в вегетативном состоянии видов рода Polygonum и их гибридов : P. arenastrum , P. aviculare , P. bellardii , P. neglectum , P. patulum , P. salsugineum , P. arenarium.

Carex agr. – агрегация плохо различимых в вегетативном состоянии таксонов, которая включает C. melanostachya , C. acutiformis , C. riparia . По нашему мнению, в этой агрегации преобладает первый из перечисленных видов.

Plantago major s.l. – неотличимые в вегетативном состоянии P. major ssp. major и P. major ssp. intermedia .

Lotus corniculatus s.l. – плохо различимые в вегетативном состоянии таксоны: Lotus corniculatus var. schoelleri , L. stepposus, L. tenuis .

Scirpus maritimus s.l. = Bolboschoenus glaucus + Scirpus maritimus ssp. maritimus.

Taraxacum officinale group – сборная группа мелких видов, близких к T. officinale.

Кроме того, несколько пар видов представлены их суммой, поскольку в вегетативном состоянии их не всегда удавалось различить: Eleocharis palustris + E. uniglumis , Alisma plantago-aquatica + A. laceolatum (явно преобладает последний), Scutellaria galericulata + S. hastifolia , Scirpus lacustris + S. hippolyti.

При анализе динамики флоры мы ограничили список видов только теми, встречаемость которых в геоботанических описаниях хотя бы в каком-либо году наблюдений равнялась или превышала 15%. К числу доминантов формально были отнесены два вида, отмеченные в геоботанических описаниях с наибольшим обилием. Для сопоставления мы взяли только те из них, которые встретились чаще, чем в 10% описаний хотя бы в одном из годов наших учетов.

Cостав растительных сообществ устанавливали и сравнивали с помощью программы TWINSPAN в среде JUICE (Hill, 1979; Tichý, 2002). При этом обрабатывали общую совокупность описаний за три года: 1973, 1981 и 2009 (225 описаний). В синоптическую табл. 6 включены только виды, встречаемость которых равна или превышает 50% в любой из групп.

При всех статистических оценках величины считали достоверными, если p-значение соответствующей статистики не превышало уровень значимости 0.05.

Данные о метеорологических и гидрологических факторах получены в органах гидрометеослужбы. За объем половодий мы условно принимаем сток воды в створе Волгоградской ГЭС в течение второго квартала, в период которого проводятся специальные попуски воды в нижний бьеф гидроузла (Грин, 1971).

Косвенно о пастбищной нагрузке мы судим по количеству поголовья скота в зоне долины Нижней Волги. Это вся Астраханская область и три южных района Волгоградской области (Ленинский, Светлоярский и Среднеахтубинский). Сведения о поголовье скота получены в органах статистики Астраханской и Волгоградской областей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Факторы среды. Следует отметить, что за период наблюдений отмечается нарастание увлажненности территории исследований за счет осадков, что характерно для всей Прикаспийской низменности (Титкова, 2003). Но увлажнение северной части Волго-Ахтубинской поймы уменьшилось после зарегулирования водного стока Волги за счет сокращения объемов половодий. В годы учетов самым маловодным был 1973 г. (табл. 1 и 2).

Если судить по поголовью скота, то минимальная пастбищная нагрузка была в 20002009 гг. Наши личные наблюдения свидетельствуют также о том, что и сенокосное использование лугов в этот период значительно снизилось. Мы многократно видели массивы лугов, оставшиеся осенью нескошенными, особенно в глубине поймы вдали от населенных пунктов и дорог. В предыдущие периоды весь травостой в пойме тщательно выкашивался на всей территории.

Таблица 1

Среднемноголетние показатели экологических факторов

|

Годы |

Средняя сумма осадков, мм |

со „ О св О 1-| н О св и а rt о и р |

и со о ° ю м ^ a 2 1 |

1S SO^ И И « о О о Й щ У И S s s я о S о н -&и S И и |

Объем водного стока в створе Волгоградской ГЭС, км 3 |

Й <0 Я и со О )у § § g s S g g р DS s о и « ё у й О щ й 5 Cd о S § 5 5 у S о о р У ^ « 6 и rt о ° о со |

У о ° S Ь и н о ° к В СО Е _ со >5 с? н св ° & о н m м и о СО О о у Ч g со S х g g s @ О Д н И р. ° й ” й И о S к ц G ч о и |

||

|

за год |

за период с t ° C более 10ºC |

||||||||

|

за год |

за второй квартал |

||||||||

|

1964-1973 |

223 |

110 |

7.2 |

3415 |

0.32 |

225 |

100 |

751 |

560 |

|

1972-1981 |

283 |

137 |

8.8 |

3443 |

0.40 |

232 |

93 |

759 |

571 |

|

2000-2009 |

285 |

157 |

10.0 |

3608 |

0.43 |

256 |

106 |

770 |

346 |

Температуры и осадки приводятся по данным гидрометеостанции в с. Черный Яр

Таблица 2

Метеорологические и гидрологические показатели в годы учетов на ключевых участках

|

Год |

Объем водного стока в створе Волгоградской ГЭС, км3 |

Максимальный уровень подъема воды по рейке водомерного поста в с. Черный Яр |

Сумма осадков за I VII месяцы (гидрометеостанция Черный Яр), мм |

|

|

за год |

за второй квартал |

|||

|

1973 |

174 |

78 |

726 |

170 |

|

1981 |

293 |

128 |

796 |

167 |

|

2009 |

238 |

93 |

746 |

161 |

Флористический состав. Количество видов и их агрегаций, встречаемость которых хотя бы в одном из лет учетов достигала 15%, составило 53 (табл. 3). Анализируя эту таблицу, можно сделать следующие заключения.

-

1. Ярко выделяется повышенная встречаемость растений, характерных для пастбищного использования угодий в 1981 г. Это Artemisia abrotanum , Plantago major s.l., Taraxacum officinale group, Bidens frondosa + B. tripartita , Setaria viridis.

-

2. Можно отметить высокую представленность грубых высокорослых растений в 2009 г. из группы разнотравья, отрицательно реагирующих на сенокошение: Lythrum virgatum , Carex agr., Cirsium arvense , Stachys palustris , Alisma plantago-aquatica + A. lanceolatum , Artemisia pontica , Phragmites australis , Thalictrum flavum , Lycopus exaltatus.

-

3. Одновременно в 2009 г. уменьшилась встречаемость злаков, характерных для сенокосных угодий: Bromus inermis , Elymus repens , Hierochloë repens , Phalaris arundinacea .

Что касается состава доминантов растительных сообществ, то это Bromus inermis , Carex agr., Asparagus officinalis , Eleocharis palustris + E. uniglumis , Elymus repens , Cirsium arvense , Carex praecox , Inula britannica . У всех этих видов представленность в сообществах растений значительно флуктуировала. Тенденцию к направленному увеличению встречаемости имеет агрегации видов Alisma plantago-aquatica + A. lanceolatum и Eleocharis palustris + E. uniglumis. Среди доминантов в 2009 г. резко уменьшилась встречаемость Bromus inermis одновременно с ростом представленности Cirsium arvense и Carex agr.

Таблица 3Встречаемость видов растений и их агрегаций, %

|

Год учета |

1973 |

1981 |

2009 |

|

Bromus inermis |

8843 |

9169 |

4315 |

|

Eleocharis palustris + E. uniglumis |

8521 |

88 32 |

8344 |

|

Rorippa palustris + R. brachycarpa |

75 |

21 |

16 |

|

Carex agr. |

4911 |

518 |

7123 |

|

Lythrum virgatum |

61 |

76 |

76 |

|

Inula britannica |

7911 |

87 |

795 |

|

Senecio jacobaea |

79 |

68 |

21 |

|

Asparagus officinalis |

568 |

5312 |

573 |

|

Hierochloë repens |

52 |

48 |

37 |

|

Elymus repens |

5916 |

558 |

318 |

|

Galium verum |

53 |

61 |

44 |

|

Euphorbia esula s.l. |

60 |

89 |

80 |

|

Tragopogon brevirostris ssp. podolicus |

67 |

48 |

21 |

|

Allium angulosum |

56 |

31 |

235 |

|

Lotus corniculatus s.l. |

48 |

51 |

29 |

|

Carex praecox |

4317 |

4715 |

3711 |

|

Convolvulus arvensis |

41 |

52 |

61 |

|

Cirsium arvense |

394 |

41 |

6919 |

|

Rumex thyrsiflorus |

37 |

39 |

16 |

|

Gratiola officinalis |

33 |

49 |

44 |

|

Polygonum sect. |

31 |

9 |

16 |

|

Scutellaria galericulata + S. hastifolia |

29 |

36 |

33 |

|

Achillea cartilaginea |

25 |

24 |

24 |

|

Xanthium strumarium s.l. |

25 |

59 |

57 |

|

Eryngium planum |

24 |

39 |

29 |

|

Galium rubioides |

21 |

37 |

35 |

|

Rubia tatarica |

20 |

24 |

21 |

|

Vicia cracca |

20 |

27 |

31 |

|

Stachys palustris |

20 |

27 |

36 |

|

Scirpus maritimus s.l. |

19 |

28 |

20 |

|

Euphorbia palustris |

15 |

27 |

16 |

|

Scirpus lacustris + S. hippolyti |

15 |

21 |

12 |

|

Potentilla bifurca |

12 |

16 |

12 |

|

Alisma plantago-aquatica + A. lanceolatum |

12 |

16 |

20 |

|

Mentha arvensis |

11 |

13 |

17 |

|

Rumex hydrolapathum |

20 |

27 |

. |

|

Phalaris arundinacea |

16 |

16 |

9 |

|

Bidens frondosa + B. tripartita |

13 |

26 |

16 |

|

Butomus umbellatus |

12 |

33 |

7 |

|

Eleocharis acicularis |

29 |

1 |

. |

|

Althaea officinalis |

9 |

20 |

19 |

|

Artemisia pontica |

9 |

13 |

27 |

|

Plantago major s.l. |

9 |

40 |

3 |

|

Taraxacum officinale group |

9 |

21 |

3 |

|

Sonchus arvensis |

4 |

16 |

7 |

|

Rumex stenophyllus |

3 |

17 |

. |

|

Setaria viridis |

9 |

15 |

8 |

|

Artemisia abrotanum |

7 |

15 |

8 |

|

Phragmites australis |

9 |

9 |

13 |

|

Chenopodium polyspermum |

8 |

9 |

20 |

|

Thalictrum flavum |

8 |

9 |

19 |

|

Beckmannia eruciformis |

1 |

5 |

15 |

|

Lycopus exaltatus |

. |

. |

16 |

Надстрочные индексы – число встреч вида в качестве доминанта.

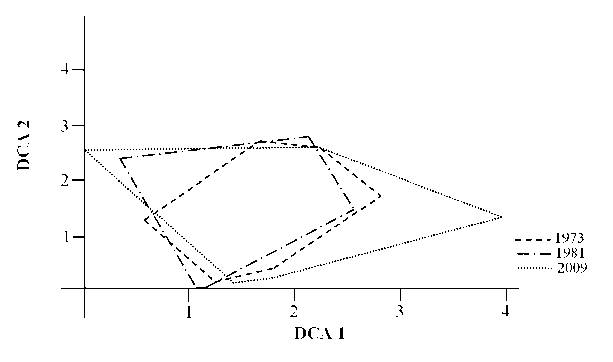

DCA-ординация. Абсциссу диаграммы ординации (DCA 1) можно интерпретировать как комплексную ось, отражающую одновременно степень увлажнения и пастбищной дигрессии (рис. 2). Ее координаты хорошо коррелируют с соответствующими показателями шкал Л.Г. Раменского. Имеется отрицательная зависимость со шкалой увлажнения и положительная - с показателями пастбищной дигрессии. Что касается второй оси DCA-ординации, то она интерпретируется гораздо хуже, отражая слабое влияние на растительность увлажнения, ее переменности и богатства почвы (табл. 4).

Рис. 2. Диаграмма DCA-ординации геоботанических описаний учетных площадок: линии обводят внешние границы «облаков» описаний, сделанных в разные годы. Собственные значения осей, характеризующее долю общей информации: ось 1 = 0.55, ось 2 = 0.29

Таблица 4

Коэффициенты корреляции значений координат геоботанических описаний на оси DCA-ординации с показателями шкал Л. Г. Раменского

Год I 1973 1981 2009 Все годы

1-я ось DCA-ординации

|

Шкала увлажнения |

-0.75 |

-0.77 |

-0.61 |

-0.70 |

|

Шкала пастбищной дигрессии |

0.52 |

0.52 |

0.60 |

0.55 |

|

Шкала богатства почвы |

0.06* |

0.25 |

-0.20* |

0.01* |

|

Шкала переменности увлажнения |

-0.02* |

0.12* |

-0.19* |

-0.03* |

2-я ось DCA-ординации

|

Шкала увлажнения |

-0.37 |

-0.37 |

-0.19* |

-0.32 |

|

Шкала богатства почвы |

0.28 |

0.37 |

0.04* |

0.21 |

|

Шкала переменности увлажнения |

0.27 |

0.03* |

0.25 |

0.18 |

|

Шкала пастбищной дигрессии |

0.13* |

0.01* |

0.10* |

-0.07* |

Звездочкой помечены недостоверные коэффициенты корреляции.

Средние значения проекций геоботанических описаний на оси DCA-ординации почти не менялись, но их дисперсия вдоль первой оси стала больше (табл. 5). Это видно и на рис. 2: «облако» описаний в 2009 г. заметно более вытянуто вдоль первой оси в сравнение с 1981 г. и особенно – с 1973 г. в сторону уменьшения увлажнения местообитаний.

Таблица 5

Средние значения проекций точек геоботанических описаний на оси DCA-ординации (x ср. ) и величины дисперсий этих проекций (σ2)

|

1-я ось DCA-ординации |

2-я ось DCA-ординации |

||||||

|

Годы |

1973 |

1981 |

2009 |

Годы |

1973 |

1981 |

2009 |

|

x ср. |

3.7 |

3.6 |

3.7 |

x ср. |

1.9 |

1.9 |

1.7 |

|

2 σ |

0.30 |

0.31 |

0.49 |

2 σ |

0.24 |

0.26 |

0.29 |

При сравнении положений «облаков» описаний по их положению в пространстве двух осей с использованием критерия Манна-Уитни было установлено, что они в 1973 и 1981 гг. достоверно не отличались друг от друга. Но в 2009 г. это «облако» по совокупности своих координат достоверно отличалось от 1973 г.

Растительные сообщества . Характеризуя в целом результаты обработки совокупности описаний программой TWINSPAN, можно отметить, что группы учетных площадок оказались в основном расположены в табл. 6 вдоль двух связанных между собой градиентов: увлажнения и пастбищной дигрессии. Слева направо увлажнение падает, пастбищная дигрессия возрастает.

Таблица 6

Синоптическая таблица сообществ, выделенных с помощью программы TWINSPAN

|

Номер группы |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Общее количество площадок в группе |

3 |

2 |

6 |

10 |

9 |

25 |

58 |

111 |

1 |

|

в 1973 г. |

1 |

3 |

3 |

2 |

10 |

12 |

44 |

||

|

в 1981 г. |

1 |

2 |

1 |

2 |

3 |

9 |

15 |

42 |

|

|

в 2009 г. |

1 |

2 |

5 |

4 |

6 |

31 |

25 |

1 |

|

|

Среднее значение ступени по шкале У |

105 |

93 |

82 |

88 |

81 |

78 |

73 |

63 |

54 |

|

ЛГ Р ПД |

2 |

2 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

5 |

|

Среднее число видов на площадке |

6 |

9 |

13 |

14 |

21 |

19 |

19 |

19 |

5 |

|

Typha angustifolia |

1004 |

. 1 |

. |

40 : |

. |

. 1 |

. |

. 1 |

. |

|

Sparganium erectum |

671 |

. |

. |

10 ! |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Campylium sp. |

. |

505 |

|||||||

|

Lemna trisulca |

672 |

50+ 1 |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

Solanum kitagawae |

. |

1 004 |

. |

20 |

22 |

. |

. |

. |

. |

|

Sagittaria sagittifolia |

671 |

501 1 |

17 |

70+ i |

. |

.1 |

2 |

. 1 |

. |

|

Polygonum amphibium |

33 |

501 |

67+ |

50+ |

11 |

. |

10 |

1 |

. |

|

Sium latifolium |

33 |

501 |

33 |

10 + |

. |

9 |

. |

. |

|

|

Scirpus lacustris + S . hippolyti |

671 |

. |

. |

60+ |

11 |

. 1 681 |

16 |

1 |

. |

|

Butomus umbellatus |

33 |

50+ |

80+ : |

44 |

4 I |

19 |

12 I |

. |

|

|

Thalictrum flavum |

. |

50 21 ! |

83+ |

30 I |

44 |

16 ! |

10 |

4! |

. |

|

Lythrum virgatum |

33 |

501 |

50+ |

1002 |

671 |

84+ |

88+ |

60+ |

. |

|

Lysimachia vulgaris |

33 |

1002 i |

33 |

10 i |

33 |

12 i |

5 |

1i |

. |

|

Carex acuta |

33 |

1005 |

1005 |

. |

561 |

. |

2 |

. |

. |

|

Stachys palustris |

. |

1002 i |

100+ |

80+ i |

89+ |

44 i |

40 |

4i |

. |

|

Mentha arvensis |

. |

. |

831 |

20 |

56+ |

4 |

26 |

3 |

. |

|

Rubia tatarica |

. |

50+ 1 i |

. |

20 |

56+ |

24 i |

33 |

14 i |

. |

|

Althaea officinalis |

. |

501 |

. |

30 |

56+ |

36 |

21 |

5 |

. |

|

Chenopodium polyspermum |

. |

50+ |

30 |

67+ |

32 ; |

10 |

2 ; |

. |

|

|

Achillea cartilaginea |

. |

. |

67+ |

90+ ! |

67+ |

48 I |

36 |

3! |

. |

|

Cirsium arvense |

. |

. |

67+ |

702 |

891 |

76+ |

81+ |

24 |

. |

|

Xanthium strumarium s.l. |

. |

.i |

33 |

40 i |

78+ |

24 i |

52+ |

51+ i |

. |

|

Vicia cracca |

. |

. |

33 |

20 |

56+ |

36 |

40 |

15 |

. |

|

Alisma lanceolatum + A. plantago-aquatica |

. |

. i |

17 |

80+ i |

12 i |

31 |

2i |

. |

|

|

Sonchus arvensis |

. |

. |

50+ |

. |

56+ |

12 |

12 |

2 |

. |

|

Bidens frondosa + B. tripartita |

. |

. । |

67+ |

1 |

16 + i |

10 |

10 i |

. |

|

|

Convolvulus arvensis |

. |

. |

17 |

. + 60+ |

56+ |

64+ |

74+ |

41 |

. |

|

Inula britannica |

. |

17 |

30 |

44 |

961 : |

97+ |

86+ |

||

|

Senecio jacobaea |

. |

. |

17 |

10 ! |

22 |

36 ! |

45 |

78+ ! |

. |

|

Hierochloë repens |

. |

. |

17 |

20 |

33 |

28 |

62+ |

49 |

. |

|

Galium rubioides |

. |

.i |

17 |

.i |

33 |

76+ i |

47 |

18 i |

. |

|

Euphorbia palustris |

. |

. |

17 |

20 |

. |

64+ |

19 |

12 |

. |

|

Echinochloa crus-galli |

. |

. i |

33 |

. i |

78+ |

12 i |

7 |

1i |

. |

|

Scutellaria galericulata + S. hastifolia |

. |

. |

17 |

20 |

11 |

24 |

52+ |

31 |

. |

|

Eleocharis palustris + E. uniglumis |

. |

. । |

. |

1001 |

44 |

64+ + i |

1003 |

941 ; |

. |

|

Gratiola officinalis |

. |

. |

. |

30 |

44 |

60+ |

40 |

45 |

. |

|

Carex agr. |

. |

20 |

22 |

80 +1 : |

781 |

44 |

|||

|

Phalaris arundinacea |

. |

. |

. |

10 । |

44 |

80+ । |

10 |

. |

. |

|

Phragmites australis |

. |

. |

. |

. |

33 |

76+ |

3 |

. |

. |

|

Bromus inermis |

. |

.i |

. |

.i |

33 |

881 i |

57+ |

96 2 i |

100+ |

|

Polygonum sect. |

. |

. |

. |

. |

33 |

20 |

14 |

22 |

100+ |

|

Asparagus officinalis |

. |

. i |

. |

.i |

56+ |

961 i |

64+ |

53+ + i |

. |

|

Euphorbia esula s.l. |

. |

. |

. |

. |

44 |

32 |

83+ |

84+ |

. |

|

Elymus repens |

. |

. 1 |

. |

. 1 |

. |

64+ : |

22 |

i |

. |

|

Tragopogon brevirostris ssp. podolicus |

. |

. |

. |

. |

. |

24 ! |

22 |

75+ |

. |

|

Galium verum |

. |

16 |

24 |

91+ |

|||||

|

Carex praecox |

. |

. |

. |

. |

. |

12 । |

14 |

761 । |

. |

|

Lotus corniculatus s.l. |

. |

. |

. |

. |

. 1 |

4 |

28 |

70+ |

. |

Eryngium planum

Artemisia austriaca

Carex stenophylla

Artemisia campestris ssp. campestris

i

i i

12 ; 56+ : .

. I 1 I 100+ . 1 2 1002 . I. I 1001

1) В строке «средние значения ступеней шкал Л.Г. Раменского»: У – увлажнение, ПД –

пастбищная дигрессия. 2) Вертикальными линиями указаны разделители 1-4 порядков в

соответствии с алгоритмом TWINSPAN. 3) Встречаемость видов приводится в %. 4) Надстрочные числа – значения медианы обилия растений по шкале В.Б. Голуба (Нешатаев, 2001). 5) Полужирным шрифтом выделены числа в ячейках, в которых значения медианы обилия превышают 1.

Выделенные группы мы интерпретируем следующим образом.

Группа 1. Местообитания прибрежно-водной растительности с доминированием рогоза ( Typha angustifolia ). Были представлены на одной пробной площадке во все годы учетов.

Группы 2 и 3. Сообщества с доминированием осоки острой ( Carex acuta ). В 1981 г. местообитания, занятые этим сообществом, по показателю шкалы Л.Г. Раменского были более влажными, чем в 1973 и 2009 гг. В 1981 г. эти фитоценозы насыщены гидрофитами и гигрофитами, такими как Lemna trisulca , Sagittaria sagittifolia , Lysimachia vulgaris.

Группы 4 и 5. Сырые луга с высокой встречаемостью грубого разнотравья ( Lythrum virgatum , Stachys palustris , Achillea cartilaginea , Cirsium arvense , Alisma lanceolatum + A. plantago-aquatica ). Число площадок с этими сообществами в 2009 г. было почти в два раза больше, чем 1973 и 1981 гг.

Группа 6. Также как и предыдущие две группы, это сырые луга, но, в отличие от них, здесь большую роль во флористическом составе играют злаки: Phalaris arundinacea , Phragmites australis , Bromus inermis , Elymus repens. Фитоценозы этой группы в полтора раза уменьшили представленность в 2009 г. в сравнении с 1973 и 1981 гг. Перечисленные злаки хорошо переносят ежегодное сенокошение.

Группа 7. Влажные луга с доминированием ситнягов ( Eleocharis palustris + E. uniglumis ) с высоким участием в фитоценозах этой группы Lythrum virgatum , Cirsium arvense и Euphorbia esula s.l. Встречаемость этих лугов возросла в два раза в сравнении с 1973 и 1981 гг.

Группа 8. Луга с доминированием костра безостого ( Bromus inermis ) и большой встречаемостью пырея ползучего ( Elymus repens ). По показателю увлажнения относятся к свежелуговому. Эта группа сообществ уменьшила свое участие в 2009 г. в 1.5 раза в сравнении с предыдущими двумя годами учетов.

Группа 9. Сухие луга с доминированием осоки узколистной ( Carex stenophylla) , участием полыни австрийской ( Artemisia austriaca ) и полыни полевой ( A. campestris ssp. campestris ) . Представлены были только на одной площадке в 2009 г. на участке у оз. Бабечье на высокой гриве. В 1973 и 1981 гг. травостой этой площадки относился к 8-й группе растительных сообществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты сопоставления флоры и растительности на ключевых участках северной части Волго-Ахтубинской поймы по данным 1973, 1981 и 2009 гг. позволяют сделать следующие выводы.

Наиболее мощное половодье из трех лет учетов, имевшее место в 1981 г., привело к высокой представленности в фитоценозах с доминированием осоки острой гидрофитов и гигрофитов.

Максимальное количество скота, выпасавшееся в зоне долины Нижней Волги в период 1972-1981 гг., отразилось на травостое участков: в 1981 г. больше всего было растений, характерных для пастбищных угодий.

В последний год учетов на участках, одновременно с уменьшением участия злаков, значительно больше, чем в 1973 и 1981 гг. было представлено грубое разнотравье. Это явление мы приписываем снижению пастбищной нагрузки и нерегулярному сенокошению. Разрастание бурьянистого высокотравья на лугах при прекращении их уборки на сено – это обычный процесс в поймах рек России. Он сопровождается увеличением увлажнения поверхности почвы (Работнов, 1984; Андреев, 1985).

В отличие от результатов геоботанических наблюдений, проведенных на стационарных трансектах в северной части поймы (Старичкова и др., 2009; Сорокин и др., 2010; Иолин и др., 2011), на ключевых участках, расположенных в этом же районе, в последний год учетов не было выявлено, в целом, ни значительной ксерофитизации, ни рудерализации растительности. Связано это с двумя обстоятельствами.

Первым является то, что все участки расположены в центральной части поймы, на которых нет очень высоких грив, характерных для прирусловья больших водотоков. Эти гривы в наибольшей степени подверглись иссушению в результате снижения объемов половодий после зарегулирования водного стока. А поскольку обычно пастбищная нагрузка сильней выражена на более сухих экотопах, где имеется возможность более длительного выпаса скота, то явления пастбищной дигрессии и рудерализации на таких местоположениях проявляются резче.

Второе обстоятельство – это удаленность участков от дорог и населенных пунктов. Трансекты же были проложены вдоль дорог, соединяющих села и города. Вблизи них выпас скота осуществляется с большей интенсивностью, и регулярность сенокошения выше. Следует заметить, что сенокошение и выпас скота являются дополнительными причинами, способствующими иссушению почвы. Ослабление действия этих факторов на ключевых участках в определенной мере нейтрализовала ухудшение увлажнения лугов во время половодий. Тем не менее, на одной из высоких грив на ключевом участке у оз. Бабечье была установлена ксерофитизация травостоя.

Третьей причиной меньшей наблюдаемой динамики травостоя на ключевых участках в сравнении с трансектами является тот факт, что период времени, за который она анализировалась на них, был бóльшим. На трансектах исходными датами учетов являлись 1954-1955 гг., а на ключевых участках – 1973 г.

В заключение можно сказать, что отмеченная в 2009 г. на ключевых участках динамика растительности преимущественно связана с изменениями хозяйственного использования лугов и, в гораздо меньшей степени, с изменениями климатических и гидрологических условий. Более того, эффект влияния этих факторов возможно был скрыт снижением пастбищной нагрузки и нерегулярностью уборки травостоя при сенокошении.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №14-04-00011).

Авторы благодарят Родман Л.С. за предоставление материалов геоботанической съемки стационарных участков в 1959 г.

Список литературы Оценка динамики растительности на ключевых участках в северной части Волго-Ахтубинской поймы

- Андреев Н.Г. Луговедение. М.: Агропромиздат. 1985. 256 с.

- Бондарева В.В., Голуб В.Б. Оценка динамики растительности на ключевых участках средней части Волго-Ахтубинской поймы // Изв. Самарского науч. центра РАН. 2014. Т. 16. № 5 (5). С. 1630-1636.

- Голуб В.Б., Сорокин А.Н., Ивахнова Т.Л. и др. Геоботаническая база данных долины Нижней Волги // Изв. Самарского науч. центра РАН. 2009. Т. 11. № 1 (4). C. 577-582.

- Голуб В.Б., Старичкова К.А., Бармин А.Н. и др. Оценка динамики растительности в дельте Волги // Аридные экосистемы. 2013. Т. 19. № 3 (56), С. 54-64.

- Голуб В.Б., Бондарева В.В., Шитиков В.К., Бармин А.Н., Иолин М.М. Дополнительные данные о динамике засоления почвы и растительности в дельте р. Волги // Аридные экосистемы. 2015. Т. 21. №3 (64), с. 48-55.