Оценка динамики реабилитации базовых проблемных функций у больных с травматической болезнью спинного мозга при применении автоматизированной реабилитационной кровати КМФ-01

Автор: Вагин А.А., Кучеренко А.Д., Тылюдина Е.Г.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Обзоры литературы

Статья в выпуске: 2 т.5, 2010 года.

Бесплатный доступ

Ежегодно в России регистрируется до 50 тысяч случаев травм позвоночника и спинного мозга, кроме того, растет и количество оперативных вмешательств на позвоночнике и спинном мозге по поводу дискогенных радикулитов, опухолей, кист и других заболеваний. Инвалидность, наступившая после этих операций, учитывается по другим графам медицинской статистики. Эти пациенты также пополняют ряды инвалидов, получивших травму позвоночника и спинного мозга.

Короткий адрес: https://sciup.org/140187794

IDR: 140187794 | УДК: 616.832-001-009.2-083:615.478.2.002.5

Текст обзорной статьи Оценка динамики реабилитации базовых проблемных функций у больных с травматической болезнью спинного мозга при применении автоматизированной реабилитационной кровати КМФ-01

УДК: 616.832-001-009.2-083:615.478.2.002.5

-

1 Военно-морской клинический госпиталь Балтийского флота,

-

2 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,

-

3 Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Резюме

Ежегодно в России регистрируется до 50 тысяч случаев травм позвоночника и спинного мозга, кроме того, растет и количество оперативных вмешательств на позвоночнике и спинном мозге по поводу дискогенных радикулитов, опухолей, кист и других заболеваний. Инвалидность, наступившая после этих операций, учитывается по другим графам медицинской статистики. Эти пациенты также пополняют ряды инвалидов, получивших травму позвоночника и спинного мозга.

Во все времена реабилитация больных с повреждением позвоночного столба и спинного мозга являлась сложной проблемой.

До сих пор отсутствует единый подхода к понятию «проводимость». Большинство морфологов и нейрохирургов отрицательно оценивают возможность восстановления функций при анатомическом повреждении спинного мозга. В клинической практике «проводимость» воспринимается как свойство, присущее только нервной системе, а возможность восстановления функций органов ниже места поражения спинного мозга обычно ассоциируется у врачей с регенерацией спинномозговых трактов.

Однако, клинический опыт и нейрохирургов, и реа-билитологов, накопленный веками, показывает, что возможность проводить немодулированные сигналы остается всегда, из чего следует, что восстановление функции органов, располагающихся ниже травмы позвоночника и спинного мозга, возможно.

Скорость восстановления функций, наблюдаемая при применении современных и самых различных реабилитационных технологий интенсивной реабилитации, указывает на то, что восстановление этих функций, особенно на первых порах, не связано с регенерацией спинномозговых трактов. Регенерационные процессы идут намного медленней, чем наблюдаемые процессы восстановления функций.

Первый этап интенсивной реабилитации больных с ТБСМ всегда имеет своей задачей:

-

1. Восстановление нарушенных функций вегетативной нервной системы.

-

2. Устранение трофических нарушений.

-

3. Восстановление функций тазовых органов.

-

4. Восстановление поверхностной и глубокой чувствительности.

-

5. Восстановление тонуса поперечнополосатой мускулатуры и появление возможности волевого управления туловищем и конечностями.

Материалы и методы исследований

«Реабилитологический осмотр спинального больного» [4, 6, 7] имеет значимые отличия от обычного клинического осмотра врача-травматолога, ортопеда или нейрохирурга.

При этом применяемое нами тестирование двигательной функции и двигательной активности по Потехину [5] по трудоемкости существенно не отличается от общеизвестных тестов, но результаты «несут конкретную педагогическую и научную нагрузку».

Так, определение уровня повреждения показывает, как тренироваться; градации поражения показывают, в какой последовательности тренироваться, а результаты тестирования мышечной силы могут быть представлены в графическом виде.

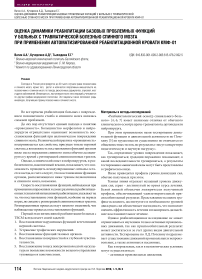

Ниже приводится профиль уровня движущих сил, обычно получемых при этом.

Темная линия отражает исходный уровень движущих сил, серая – достигнутый во время курса лечения. Белой линией обозначен эмпирически полученный профиль, обеспечивающий удовлетворительный приспособительный результат. Представление на одном графике исходного, достигнутого и необходимого уровней движущих сил обеспечивает наглядность, что позволяет оценить эффективность лечения и планировать дальнейшее восстановительное лечение.

Однако реабилитационное исследование не может ограничиваться изучением только активных произвольных движений, так как приспособительный результат может достигаться и за счет других видов двигательной активности. Тестирование по Л.Д. Потехину подразумевает существование движений произвольных и непроизвольных, а также активных и пассивных.

Как в нормальных, так и в патологических условиях могут осуществляться:

-

– активные произвольные движения;

Вагин А.А., Кучеренко А.Д., Тылюдина Е.Г.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РЕАБИЛИТАЦИИ БАЗОВЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ КРОВАТИ КМФ-01

-

– активные непроизвольные;

-

– пассивные произвольные;

-

– пассивные непроизвольные движения.

Каждый вид движения имеет свою приспособительную ценность.

Активные движения совершаются в результате сокращения мышц (специфическая работа), сопровождаются затратой энергии.

Пассивные движения не сопровождаются работой мышц, могут быть собственными (под действием силы тяжести, инерции, вязкоупругих сил) и внешними (навязанными извне).

Например, спастические сокращения являются активными непроизвольными движениями. Инерционный выброс парализованной ноги - пример пассивного непроизвольного движения, однако по мере совершенствования навыка управления движениями нижних конечностей за счет вышележащих отделов, формируется управляемое инерционное шаговое движение, которое представляет из себя пассивное произвольное движение.

Цель реабилитирующих воздействий по Л.Д. Потехину является переход от пассивных непроизвольных движений к активным непроизвольным, от пассивных произвольных к активным произвольным.

Не менее важным этапом оценки успешности проводимых реабилитационных мероприятий является объективная оценка двигательного поведения больного.

При этом конечной целью и основным критерием успешности реабилитационных мероприятий являлось улучшение его локомоторных функций. Безусловно, что классический неврологический или ортопедический осмотр, не дает надежных критериев для оценки улучшения функции ходьбы. Помимо определения силы мышц, объема пассивных и активных движений в суставах, необходимо отдельное исследование функции стояния и ходьбы, так как клинический опыт дает достаточно убедительных примеров расхождения биомеханического прогноза с истинным положением больного.

В поисках оптимального способа оценки локомоторных возможностей мы рассматривали различные варианты. Определение способа ходьбы через внешние средства (трость, костыль, ходунки) не всегда верно отражает двигательный потенциал больного, поскольку выбор и применение внешних опор часто связано с субъективными факторами: привычкой, удобством и т. п. [5]. Локомоция, как важная составляющая показателя «качества жизни», в той или иной степени оценивается в ходе различных комплексных тестов. Наибольшее распространение получили следующие тесты:

-

1. Activityes of Daily Living («ежедневная жизненная активность» или «деятельность ежедневного проживания»), ADL. В индекс ADL входит оценка пользования ванной, туалетом; еда, письмо, одевание и т.д. [8].

-

2. Шкала функциональной независимости (“Functional independence measure», FIM) рассматривает 6 основных областей деятельности: уход за собой, контроль сфинктеров, перемещение, передвижение, коммуникацию и социальную адаптацию.

Мы в своей работе проводили оценку двигательного поведения по Л.Д. Потехину. Для оценки двигательного поведения выделяются модули – элементарные двигательные функции (ЭДФ), каждая из которых обладает признаками приспособительной законченности и элементарности.

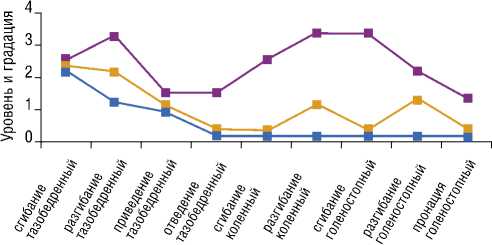

Локомоторно-постуральные ЭДФ делятся на основные, вспомогательные и специализированные. Основные - повороты туловища лежа, сидение, стояние, ходьба. В результате определения УК (уровня компенсации) ЭДФ возможно построение графического профиля компенсации двигательного поведения, один из вариантов которого приведен на рис. 2.

На диаграмме высота светлых полос отражает уровень компенсации соответствующей функции, дополнительной штриховкой на диаграмме отмечена задача данного этапа реабилитации.

Функция передвижения при травматической болезни спинного мозга (ТБСМ) страдает в большинстве случаев, и именно ее восстановлению придается базовое значение.

Наш клинический опыт показывает, что пациенты

—■— Исходный уровень

—■— После лечения

Необходимо

Рис. 1. Профиль уровня движущих сил

X

у у

Аг

Элементарные двигательные функции

Рис. 2. Профиль компенсации двигательных функций

Вагин А.А., Кучеренко А.Д., Тылюдина Е.Г.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РЕАБИЛИТАЦИИ БАЗОВЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ КРОВАТИ КМФ-01

с одинаковым уровнем и характером поражения могут иметь различные двигательные возможности. Стандартный комплекс двигательной реабилитации в одном случае приводит к восстановлению ходьбы, в другом оказывается несостоятельным, и социальным итогом реабилитационных мероприятий становится глубокая инвалидность.

Анализ клинических групп и контингента выполнен за 2003–2009 гг.

По специальным анкетам углубленному изучению подвергнуты 128 пациентов с ТБСМ. Из них 28,3±5,6% женщин, 71,7±5,6% мужчин. Возраст варьировал от 18 до 63 лет, в среднем 35,7 лет. В трудоспособном возрасте были 85,2±6,4% пострадавших; мужчины в возрасте от 20 до 40 лет составили 73,3±4,4%. Давность травмы при поступлении от 5 суток до 12 лет, в среднем 3,8 года. В сроки от 6 месяцев до 5 лет поступили 108 (84,4±4,2%) пострадавших. Преобладали пациенты с поражением на уровне грудного (39,1±3,4%) и пояснично-крестцового перехода (42,2±3,4%).

Полное нарушение проводимости по спинному мозгу имели 82 пациента (64,1±5,0%), остальные 46 были с частичным нарушением (35,9±5,0%).

На момент поступления не передвигались вообще 62 пациента (48,4±5,0%); 18 человек передвигались в коляске с посторонней помощью (14,1±4,0%); самостоятельно пользовались коляской 11 человек (8,6±3,2%). Могли ходить с подвижной устойчивой опорой 10 (6,5±4,8%), на костылях – 20 пациентов (15,6±5,4%), с тростями и без опоры – 7 пострадавших (5,5±4,0%).

Всего вне инвалидной коляски могли передвигаться

48 пациентов (37,5±7,0%). В основном это были пациенты с частичным нарушением проводимости по спинному мозгу (35 пострадавших, 71,9±9,7%), однако в 13 случаях имело место полное нарушение. В то же время 10 пациентов с частичным нарушением проводимости вне инвалидной коляски передвигаться не могли.

Таким образом, всем пациентам были показаны мероприятия двигательной реабилитации.

Однако для каждого пациента индивидуально определялись показания и противопоказания к восстановлению локомоции.

Двигательная реабилитация проводилась, если позволяло общее состояние и не было факторов, исключающих физическую нагрузку.

К наиболее типичным факторам ограничения активных реабилитационных мероприятий относили:

-

1. Пролежни;

-

2. Эпицистомические свищи и проблемы функций тазовых органов;

-

3. Неустранённую компрессию спинного мозга;

-

4. Недостаточную консолидацию перелома позвоночника;

-

5. Ортопедическую патологию нижних конечностей и 6. Тревожно-депрессивные расстройства.

Применение же системы КМФ-01 реабилитации позволило нам не только активно сократить роль этих факторов в поле выбора активных методов и подходов системной реабилитации таких больных, но проводить на фоне применения КМФ-01 активное восстановление и создание условий для постепенного снижения степени проявленности этих негативных факторов у больных.

Табл. 1. Комплекс методов обследования, лечении и реабилитации на этапе клинической апробации разрабатываемой технологии лечения и реабилитации

|

№ п/п |

Подходы |

Методы и разновидности технологии |

|

1 |

Клиническое динамическое наблюдение |

Нейрохирургический анализ Неврологический анализ Терапевтический анализ |

|

2 |

Рентгенологическое сопровождение |

Рентгенологическая картина в области повреждения позвоночного столба ЯМР-исследования Контрастные или МРТ-исследования |

|

3 |

Оценка степени неврологического дефицита и наличия нисходящих влияний |

Электро-миографический анализ Моносинаптическое ЭМГ-тестирование Полисинаптическая электродиагностика |

|

4 |

Реабилитологическое сопровождение |

Заполнение реабилитологических карт Алгоритмы реабилитации с применением КМФ-01 Оценка локомоторно-постуральных функций (по Л.Д. Потехину): Оценка профиля движущих сил; Оценка профиля компенсации двигательных функций Аналитическая и полисинаптическая электростимуляция Аппаратный и ручной массаж Механотерапия |

|

5 |

Методы консервативного и медикаментозного лечения |

ЛФК и Кинезитерапия Физио- и мануальную терапия, ортезирование Вазоактивные и нейротропные средства Ноотропы Противоспастические препараты Новокаиновые и спирт-новокаиновые блокады триггерных зон и двигательных точек мышц (при необходимости) |

Табл. 2. Сравнительная характеристика устранения негативных факторов подключения активных мер реабилитации у больных с ТБСМ при применении КМФ-01 и без неё

|

Группы реабилитации |

Под группы |

Характер динамики распределения факторов ограничения активности базовых лечебных и реабилитационных мероприятий в основной группе и группе сравнения |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

||

|

Основная (с подключением КМФ- 01) N=82 человека |

А N=18 |

15/83% 2/12% |

10/56% 2/11% |

9/50% 4/22% |

10/56% 4/22% |

8/44% 4/22% |

18/100% 6/33% |

|

Б N=28 |

20/71% 1/4% |

13/46% 3/11% |

13/46% 5/18% |

12/43% 5/18% |

10/36% 4/14% |

25/89% 5/18% |

|

|

С N=34 |

25/74% 1/3% |

14/41% 2/6% |

15/44% 4/12% |

16/47% 4/12% |

15/44% 5 /15% |

30/88% 7/21% |

|

|

Контрольная (без КМФ-01) N=46 человек |

А N=6 |

5/83% 2/33% |

4/67% 2/33% |

3/50% 2/33% |

3/50% 2/33% |

2/33% 1/17% |

6 /100% 3/50% |

|

Б N=22 |

15/68% 5/23% |

10/45% 4/18% |

10/45% 5/23% |

9/41% 4/18% |

8/36% 4/18% |

20/90% 10/45% |

|

|

С N=20 |

15/75% 5/25% |

8/40% 4/20% |

8/40% 4/20% |

7/35% 4/20% |

8/40% 4/20% |

17/85% 7/35% |

|

В каждой из групп выделялись три подгруппы больных: подгруппа А – больные с травмой шейного отдела позвоночника; Б – грудного (верхнего и нижнего отделов вместе); С- с травмами поясничного отдела позвоночника.

лечения и реабилитации.

реабилитации.

Результаты роли подключения КМФ-01 в систему реабилитации и лечения отражены частично в табл. 2.

Основную группу (1 группа) составили 82 человека – в эту группу входили больных, которым активно, в течение от 1 до 12 недель подключались алгоритмы работы с реабилитационной кроватью КМФ-01.

Группу сравнения (контроля) составила группа больных из 46 человек с аналогичными травмами и патологией, в систему активного лечения и реабилитации которых алгоритмы работы с реабилитационной кроватью КМФ-01 не подключались.

В каждой из групп выделялись три подгруппы больных: подгруппа А – больные с травмой шейного отдела позвоночника; Б – грудного (верхнего и нижнего отделов вместе); С- с травмами поясничного отдела позвоночника.

Соответственно шесть (6) групп ограничивающих факторов охарактеризовано представленностью ограничивающих реабилитацию факторов у каждого больного в группах и подгруппах. При этом абсолютное и относительное числа в числителе – отражает параметры до мероприятий провидимого комплекса мер реабилитации, а в знаменателе – соответственно после всего комплекса проведенных лечебных и реабилитационных мероприятий.

Рассматривая показания к восстановлению двигательных функций среди пациентов с полным нарушением проводимости, мы учитывали, что начальный уровень локомоторных навыков необходим всем пациентам, так как повышает социально-бытовую адаптацию, оказывает общеукрепляющее действие, снижает риск трофических расстройств. Известно, что некоторые пострадавшие даже с полным нарушением проводимости на уровне С7-D1 способны передвигаться на костылях. Нами также отмечено, что у более активных и позитивно настроенных больных в большинстве случаев возможна положительная неврологическая динамика, которая тем вероятнее, чем раньше начаты мероприятия двигательной реабилитации. Несмотря на то, что двигательные возможности пациентов определяются уровнем травмы и степенью поражения спинного мозга, однако прямой зависимости между этими категориями нет, возможно, из-за значимого влияния всех других факторов. Согласно полученным результатам среди наблюдаемых нами больных довольно часто встречались пролежни – в 60 случаях в основной группе (73,0±8,2%), и в 40 случаях (86,9±8,2%) – в группе сравнения. При соблюдении всех ограничивающих и запрещающих при этом правил физической и комплексной реабилитации у таких больных, применение алгоритмов реабилитации с помощью кровати КМФ-01 у

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РЕАБИЛИТАЦИИ БАЗОВЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ КРОВАТИ КМФ-01

таких больных существенно оптимизировало процессы эпителизации и заживления ран.

К концу сравниваемого срока реабилитационных мероприятий в обоих группах осталось – в основной группе 4 (4,9±2,3%) человека с пролежнями, а в контрольной группе – 12 (26,1±3,5%) человек. Таким образом, согласно полученной средней сравнительной эффективности мероприятий реабилитации в обеих группах по ограничивающему фактору «пролежни», использование кровати КМФ-01 повышает эффективность применяемых традиционных и общепринятых процедур и мероприятий борьбы с пролежнями у больных с ТБСМ более чем в пять раз.

Анализ данных распределения больных с проблемами функции тазовых органов и эпицистомическими свищами в обеих группах, соответственно до и после мероприятий лечения и реабилитации, показал – что включение алгоритмов реабилитации с помощью кровати КМФ-01 у таких больных существенно оптимизировало процессы восстановления функций тазовых органов. До начала процесса лечения в группах данных признак соответственно отмечен был у 37(45,1±6,2%) и 22 (47,8±7,2%), человек, тогда как после трехмесячной реабилитации и лечения в основной группе данное осложнение уже наблюдалось лишь у 7 (8,5±5,1%) человек, а группе контроля – у 10 (21,7±6,2%) человек. Эти данные свидетельствуют, что эффективность мероприятий реабилитации по ограничивающему фактору «расстройства тазовых органов и эпицистомы», на фоне использования традиционных и общепринятых процедур и мероприятий борьбы с ними, при подключении в реабилитационные и лечебные алгоритмы кровати КМФ-01, повышает их эффективность более чем в два раза.

Анализ данных распределения больных с неустра-ненной компрессией спинного мозга в обеих подгруппах, соответственно до и после мероприятий лечения и реабилитации, показал – что включение алгоритмов реабилитации с помощью кровати КМФ-01 у таких больных способствовало более оптимальному устранению анатомических и функциональных проблем, связанных с компрессией. До начала процесса лечения в группах данных признак соответственно отмечен был у 35 (42,7±6,3%) и 22 (47,8±7,2%), человек, тогда как после приблизительно трехмесячной реабилитации и лечения в основной группе данное осложнение уже наблюдалось лишь у 13 (15,9±5,2%) человек, а группе контроля – у 11 (23,9±6,1%) человек. Эти данные свидетельствуют, что эффективность мероприятий реабилитации по ограничивающему фактору «компрессии спинного мозга», на фоне использования традиционных и общепринятых процедур и мероприятий борьбы с ней, при подключении в реабилитационные и лечебные алгоритмы кровати КМФ-01, повышает их эффективность почти на 70%.

Схожие результаты получены как при сравнении групп по фактору консолидации перелома позвоночника, так и по ортопедическим ограничивающим факторам.

Подключение КМФ -01 в общие алгоритмы лечения и реабилитации больных с ТБСМ показало, что в первом случае подключение в реабилитационные и лечебные процедуры алгоритмов использования кровати КМФ-01, повышает эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий в 1,5 раза. Так если в основной группе до лечения доля этих проблем составляла 46,3±5,3% (встречалась у 38 пациентов), а после – отмечалась лишь у 13 пациентов (в 15,9 ±6,1% случаев), что свидетельствует об относительном снижении фактора в 2,9 раза. В группе же сравнения доля фактора до лечения отмечалась у 19 пациентов (41,3±5,1%), а после – у 10 человек (соответственно 21,7±5,5%). Таким образом сравнительная эффективность введения алгоритмов КМФ-01 в общие реабилитационные мероприятия повышает их приблизительно в 1,5 раза по этому фактору.

Относительно фактора «ортопедических ограничений» сравнительная эффективность подключения КМФ-01 в алгоритмы реабилитации относительно невысокая. В основной группе эффективность комплекса реабилитационных мероприятий по данному фактору составила 2,1 (то есть почти двукратная), тогда как в группе контроля – 1,9.

То есть в целом «позитивная дельта» подключения КМФ-01 в систему реабилитации по данному фактору составила не более 20%.

Одним из наиболее наглядных позитивных влияний подключения КМФ-01 в комплекс реабилитации являются характеристики выраженности и представленности тревожно-депрессивных расстройств у наших больных. Тревожно-депрессивные расстройства оценивались в баллах по госпитальной шкале тревоги и депрессии. Взаимосвязи между двигательными возможностями пациентов и выраженностью тревожно-депрессивных расстройств в целом носили нелинейный характер.

Тем не менее, в основной группе эти показатели к окончанию лечения и реабилитации отмечались у 18 пациентов (что составило 21,9±5,6%), тогда как в группе сравнения у 20 пациентов (что составило 43,5±5,4%), при том, что до лечения в обоих группах исходная представленность данного фактора была приблизительно одинаковой, и колебалась от 85 до 100%. Таким образом сравнительная эффективность введения алгоритмов КМФ-01 в общие реабилитационные мероприятия повышает их по фактору тревожно-депрессивных расстройств более чем в 2 раза.

Дальнейший анализ положительных влияний использования системы реабилитации с применением КМФ-01 проводился при анализе влиянии на общие сроки реабилитации и на оптимизацию параметров качества жизни пациентов. Обобщающие результаты применения разработанной нами технологии и системы реабилитации отображены ниже, в таблицах 3 и 4.

Согласно результатам, отраженным в табл. 3, можно заключить, что:

|

Группы реабилитации |

Под группы |

Критерии реабилитации |

Средние сроки реабилитации (дни) |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|||

|

Основная |

А |

13 |

17 |

14 |

15 |

18 |

От 7 до 50 |

|

(с подключением КМФ- 01) |

N=18 |

72% |

94% |

78% |

83% |

100% |

суток |

|

N=82 человека |

Б |

20 |

23 |

25 |

27 |

28 |

От 5 до 45 |

|

N=28 |

71% |

82% |

89% |

96% |

100% |

суток |

|

|

С |

30 |

30 |

25 |

32 |

34 |

От 5 до 48 |

|

|

N=34 |

88% |

88% |

74% |

94% |

100% |

суток |

|

|

Контрольная |

А |

4 |

5 |

4 |

4 |

5 |

От 14 до 90 |

|

(без КМФ-01) |

N=6 |

67% |

83% |

67% |

83% |

83% |

суток |

|

N = 46 человек |

Б |

15 |

19 |

13 |

15 |

18 |

От15 до 55 |

|

N=22 |

68% |

86% |

59% |

68% |

81% |

суток |

|

|

С |

15 |

15 |

12 |

14 |

17 |

От 14 до 50 |

|

|

N=20 |

75% |

75% |

60% |

70% |

85% |

Суток |

|

Подгруппы:

А – травмы шейного отдела позвоночника; Б – грудного (верхнего и нижнего отделов вместе); С- травмы поясничного отдела позвоночника.

Критерии реабилитации:

действий в основной группе значимо выше, чем в группе сравнения. Этот вывод применим как к общим срокам (длительности) реабилитации, которые меньше в ряде случаев до 50% по сравнению с группой контроля, так и к долевым характеристикам частных эффектов, которые в основной группе иногда по сравнению с группой контроля на 30–60% выше.

Согласно результатам, отображенным в табл. 4, можно заключить:

|

Группы реабилитации |

Под группы |

Критерии реабилитации |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

Основная (с подключением КМФ- 01) N=82 человека |

А N=18 |

12 67% |

10 56% |

10 56% |

12 67% |

|

Б N=28 |

28 100% |

25 89% |

25 89% |

25 89% |

|

|

С N=34 |

34 100% |

33 97% |

33 97% |

33 97% |

|

|

Контрольная (без КМФ-01) N=46 человек |

А N=6 |

3 50% |

2 33% |

2 33% |

2 33% |

|

Б N=22 |

19 86% |

15 68% |

15 68% |

15 68% |

|

|

С N=20 |

17 85% |

14 70% |

14 70% |

14 70% |

|

Подгруппы:

А – травмы шейного отдела позвоночника;

Б – грудного (верхнего и нижнего отделов вместе);

С – травмы поясничного отдела позвоночника.

Критерии реабилитации:

таких больных является и значимое снижение распространённости тревоги и депрессии среди спинальных пациентов при этом.

лее высокий уровень этих показателей функциональной активности более чем на 1/3, по сравнению с группами сравнения.

Выводы

Список литературы Оценка динамики реабилитации базовых проблемных функций у больных с травматической болезнью спинного мозга при применении автоматизированной реабилитационной кровати КМФ-01

- Косичкин М.М., Гришина Л.П., Шапиро Д.М. Инвалидность вследствие травматического поражения спинного мозга, медико-социальная экспертиза и реабилитация//Медико-социальная экспертиза и реабилитация. -1999. -№ 1.

- Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии и нейрохирургии. -М., Медицина, 1988. -304 с.

- Коган О.Г. Реабилитация больных при травмах позвоночника и спинного мозга. М., Медицина, 1975. -240 с.

- Леонтьев М.А. Хирургическая коррекция патологии стопы в комплексе двигательной реабилитации у пациентов с нижней параплегией: Дис.... канд. мед. наук/М.А. Леонтьев. -Новокузнецк, 2003.

- Потехин Л.Д. Кинезитерапия больных со спинальной параплегией: Учебное пособие для врачей, методистов и инструкторов лечебной физкультуры; врачей-физиотерапевтов./под ред. К.Б. Петрова. -Новокузнецк, 2002. -67 с.

- Перльмуттер О.А. Травма позвоночника и спинного мозга. -Н. Новгород. 2000. -144 с.

- Полищук Н.Е., Корж Н.А. Повреждения позвоночника и спинного мозга.: Книга плюс. 2001., 388 стр.

- Бонев Л., Слынчев П.,Банков С.Т. Руководство по кинезиотерапи. -1978, 354 с.