Оценка достижений выпускников школ как основа формирования компетенций в системе высшего образования

Автор: Михалкина Е.В., Косолапова Н.А., Михалкина Д.А.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 4 (6), 2014 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время вузы ведут активную борьбу за своего абитуриента: с достаточно высоким уровнем базовых знаний, четкой мотивацией к обучению. Эта конкуренция обусловлена в первую очередь желанием образовательных организаций готовить высококонкурентных специалистов, востребованных рынком труда. Основными показателями в данной сфере, на которые ориентируются вузы, являются результаты единого государственного экзамена. В связи с этим возникает вопрос: действительно ли баллы ЕГЭ могут выступать индикаторами успешности обучения студентов, обеспечит ли прием в вузы абитуриентов с достаточно высокими баллами успешность овладения ими профессиональными компетенциями. В статье сделана попытка с позиций компетентностного практико-ориентированного подхода оценить степень влияния индикаторов человеческого капитала выпускника общеобразовательной школы на процесс формирования профессиональных компетенций студента вуза.

Достижения выпускников школ, профессиональные компетенции, единый государственный экзамен, конкурентоспособность выпускников, человеческий капитал выпускников образовательных учреждений, индикаторы человеческого капитала

Короткий адрес: https://sciup.org/149131054

IDR: 149131054 | УДК: 331.544/37.031

Текст научной статьи Оценка достижений выпускников школ как основа формирования компетенций в системе высшего образования

Современный этап экономического развития все в большей степени подтверждает возрастающую потребность российского общества в формировании высокого уровня человеческого капитала. В связи с этим развитие материальных, интеллектуальных и духовных возможностей человека, то есть накопление человеческого капитала, становится одной из приоритетных задач государства, на решение которой необходимы значительные инвестиции. При этом основные инвестиции в свой человеческий капитал индивид, как отмечали классики [18], осуществляется в период формирования способности приобретать новые знания и осваивать новые технологии, то есть в период получения среднего общего образования [16–19].

Особая роль в процессе формирования человеческого капитала отводится образовательной системе, которая должна обеспечить высокое качество образования. Отправной точкой процесса формирования человеческого капитала, конечно же, является школа, которая помимо реализации основной образовательной программы, позволяющей ученику получить базовые знания, должна обеспечивать учащимся доступ к дополнительным образовательным услугам, способствовать социализации и адаптации выпускника за пределами школы [2; 3].

Современная общеобразовательная школа превратилась из замкнутой системы в диалекти- чески развивающуюся открытую систему, которая является неделимой частью непрерывной модели формирования образования, под которой понимается последовательное получение знаний на каждом образовательном уровне. В соответствии со ст. 10 ФЗ Российской Федерации от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [13] выделяют уровни общего образования (дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) и уровни профессионального образования (среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет, магистратура, высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации).

Принятие уровневой системы позволяет привести в соответствие российскую модель образования современным образовательным трендам, тенденциям, развивать академическую мобильность, взаимно признавать дипломы, выстраивать индивидуальные образовательные траектории, и, главное, формировать и накапливать компетенции в зависимости от сложности программ и их последовательности [4].

Образовательный процесс независимо от уровня его реализации включает следующие последовательные стадии – трансляцию знания, отработку практических навыков, контроль, оценку результативности. Компетенции, сформированные и правильно оцененные на одном образовательном уровне, позволят максимально эффективно прирастить их на следующем образовательном уровне. Только в такой последовательности может обеспечиваться накопление человеческого капитала. Таким образом, мы понимаем, что, с одной стороны, рост качества школьного образования обеспечит впоследствии повышение качества дальнейшего профессионального образования, однако, с другой – массовость высшего образования снижает, по крайней мере на первых порах, общий образовательный уровень обучающихся. В любом случае необходимо формирование внятной академической политики на каждом образовательном уровне, в рамках каждой образовательной единицы (учреждения). Под образовательной политикой мы понимаем процесс формирования универсальных и профессиональных компетенций на каждом образовательном уровне и соответственно процесс их оценивания [4; 5].

Результаты обучения в средней школе выражаются в формировании знаний, умений и навыков. Однако, как показывают результаты многочисленных исследований, выпускники школ не могут применять свои теоретические знания на практике. Аналогичные результаты демонстрируют локальные социологические исследования, проводимые на базе современных университетов, например, Южного федерального университета. На вопрос «Чего не хватает Вам при получении высшего образования?» 55 % студентов отвечают, что не хватает практических навыков [10, c. 116].

Такие же результаты демонстрирует сравнительное исследование выпускников высших учебных заведений постсоветских стран (Россия, Беларусь, Украина) и развитых стран Запада (США, Франция, Канада, Израиль), проведенное Мировым банком в 2004 году. Согласно данному исследованию студенты постсоветских стран показывают очень высокие результаты (9–10 баллов) по критериям «знание» и «понимание» и очень низкие баллы – по критериям «применение знаний на практике», «анализ», «синтез», «оценивание» (1– 2 балла); студенты из развитых западных стран демонстрировали диаметрально противоположные результаты: они показали высокую степень развития навыков анализа, синтеза, высокий уровень умений принимать решения при относительно невысоком уровне показателя «знание» [11, с. 23]. Поэтому так актуальны вопросы перехода от «зна-ниевого» обучения к «деятельностному», то есть компетентностно ориентированному.

Понятие «компетенция» рассматривается как способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при принятии самого широкого круга решений. Профессиональная компетентность – интегральная характеристика, определяющая способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей [1].

Адаптация российских школ к изменяющимся условиям рынка труда посредством реализации компетентностного подхода позволит подготавливать конкурентоспособных выпускников, способных не только поступить в высшие учебные заведения в соответствии с их интересами и предпочтениями, но и получить необходимые практические навыки на основе практико-ориентированного подхода. Таким образом, в условиях, когда школа стоит на пути трансформации к школе нового поколения, особенное значение по-прежнему отводится критериям оценки знаний, то есть измерителям достижений учащихся. При этом важно по- нимать, что меняются технологии передачи и формирования знания, то есть меняется процесс освоения знания, следовательно, должны меняться и критерии их оценки [2; 4].

Так, согласно исследованиям «Перспективы развития образования до 2030 г.», подготовленным экспертами Всемирного саммита по инновациям в сфере образования в 2014 г., в ближайшие годы систему образования ожидают существенные изменения. Главное то, что происходит смена образовательной парадигмы от передачи знания от учителя к ученику до повышения активности ученика в формировании его индивидуальной траектории развития.

Принципиально меняется роль преподавателя. Он перестанет быть источником информации для учащегося, его основной функцией становится наставничество, помощь в получении новых знаний. Аудиторные занятия превратятся в обширные обсуждения, во время которых учащиеся смогут обмениваться идеями и мнениями под руководством опытного наставника.

Большая роль будет отводиться оnline-тех-нологиям. Такая концепция возникла несколько десятилетий назад в США и получила название «перевернутая классная комната» (flipped learning), суть которой заключается в реализации модели смешанного обучения. Основное задание ученик выполняет самостоятельно, а именно, сам или с помощью взрослых осваивает учебный материал (читает учебник, смотрит учебное видео, решает задания). Все это относится к содержанию домашней самостоятельной работе. При этом во время урока учитель проводит обсуждение результатов домашней работы, в ходе которого каждый ученик высказывается о возможностях, сложностях, успехах и др. Также на уроке учитель организует коллективную работу по изученной теме: решение задач, создание мини-проектов, составление алгоритмов, проведение экспериментов и др. Такая технология позволяет менять роли, активизировать учебную деятельность, повышать заинтересованность в качестве самостоятельного освоения теоретического материала.

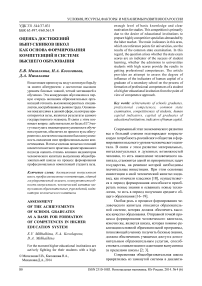

Концептуальные основы активных методов обучения были сформулированы американским философом и педагогом Дж. Дьюи (John Dewey), предложившим противопоставить традиционной системе образования, основанной на приобретении и усвоении знаний, обучение «путем делания», в основе которого должны лежать принципы, позволяющие извлекались новые знания из практической деятельности и личного опыта. На основании этих идей к 1950–1960 гг. оформилась концепция «“конус опыта” Эдгара Дейла», в которой наглядно проиллюстрирован возможный эффект от комбинации различных методов обучения (рис. 1).

Примечание. Источник [3].

Э. Дейл, будучи профессором Государственного университета штата Огайо, преподавал обучаемым один и тот же учебный материал, но разными способами. А после окончания курса выявлял и анализировал способность учащихся воспроизводить полученную информацию. Результаты этого исследования были оформлены в виде «Dale’s cone of experience» (конус Дейла). На основе «конуса Дейла» к концу 1970-х гг. в Национальной тренинговой лаборатории США была разработана новая графическая версия «влияния методов обучения на степень усвоения материала», получившая название «Пирамида обучения» [3].

Эффективность обучения, на наш взгляд, будет обеспечиваться в случае, если наряду с классическими методами обучения (лекциями и семинарами) будут применяться новые подходы к образованию, а именно: деловые и ролевые игры (целью которых является демонстрация поведения в типовых профессиональных ситуациях); разбор и анализ ситуаций (заключающийся в анализе ситуации, сложившейся в практической деятельности, формулировках сценария развития событий); проектирование (разработка учащимися проектов, направленных на решение реальных практических задач) и др.

Помимо собственно организации образовательного процесса, важно сформировать эффективную систему управления, позволяющую грамотно сочетать модели стратегического управления, опирающиеся на методологию комплексного и проектного подходов. В основе комплексного подхода лежит изучение эмпирических данных о состоянии внутренней и внешней среды деятельности организации (подразделения) на осознании миссии и цели развития [16]. Инструментарием реализации комплексного подхода может выступать SWOТ-анализ, обеспечивающий первичную диагностику условий и предпосылок развития. Для комплексного подхода характерно обозначение большого круга проблем и вопросов, охватывающих множество стратегических инициатив, например, для вузов – это проблемы в области содержания и организации образовательного процесса, модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности, развития деятельности в области международного и национального признания, развития кадрового потенциала, совершенствования системы внутриорганизационного управления и др.

Проектный подход является наиболее распространенным и прозрачным в отношении стра- тегического планирования в образовательных учреждениях, методологические основы которого заложены были в работах Г.П. Щедровицкого [15]. Он реализуется через систему управления проектами и предусматривает ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы, например, обособленного структурного подразделения, с установленными требованиями к качеству результатов деятельности (показателей эффективности), возможными пределами расхода средств и особенностей организации процесса образования.

Другим важным аспектом современного образовательного процесса является механизм обратной связи и самокоррекции, которые позволяли бы системе оперативно адаптироваться к потребностям стейкхолдеров, лицам, заинтересованным в качестве образовательного процесса (учащиеся, родители, государство, работодатели, Министерство образования и науки и др.), и соответствовать самым высоким требованиям системы образования. В этом случае может использовать традиционная модель Деминга для объяснения логики и структуры эффективного управления системой образования на уровне отдельных образовательных программ, проектов, а возможно и образовательных учреждений (см. рис. 2).

Так, основу цикла Деминга формируют четыре последовательные стадии управления образовательным процессом: планирование, мотивация, собственно процесс реализации, контроль и оценка.

Планирование позволяет определить цели и задачи, сформировать дизайн образовательной программы независимо от уровня системы образования. Мотивация обеспечивает вовлечение сотрудников в образовательный процесс, формируя их стратегические приоритеты в достижении общих целей. На стадии реализации осуществляется собственно функционализация образовательного процесса, распределение ролей и зон ответственности активных участников. Стадия контроля позволяет сформировать обратную связь и откорректировать будущие направления развития. Ключевыми инструментами на этом этапе выступают: анализ достижений выпускников и мониторинг качества образования.

В системе среднего общего образования признанным инструментом оценки уровня достижений учеников является ЕГЭ. Однако, как подчеркивают эксперты, до сих пор не удается обеспечить необходимый уровень прозрачности и на-

Дизайн образовательного процесса. Перевернутая классная комната

Анализ достижений выпускников. Мониторинг качества образования

Рис. 2. Инструментарий модели Деминга для обеспечения эффективности образовательного процесса

Система мотивации и вовлеченности

Функционализация. Информатизация

дежности ЕГЭ. Единый государственный экзамен сыграл существенную роль в демократизации российского образования, восстановлении социальных лифтов (после введения ЕГЭ в столичных вузах существенно вырос процент поступающих из регионов России), позволил исключить субъективность при выставлении итоговых оценок в школе и сократить объем коррупции при поступлении в вуз. Но при этом оказались нерешенными проблемы независимости процедуры проведения экзамена, качества отдельных контрольно-измерительных материалов.

Учитывая, что в настоящее время основным показателем, на который ориентируются образовательные организации, являются баллы единого государственного экзамена, вполне закономерен вопрос, может ли он в полной мере оценивать школьные достижения абитуриентов, а также служить индикатором дальнейшей успешности в овладении профессиональными навыками. Сегодня, когда в качестве показателей эффективности рассматриваются средний балл ЕГЭ и процент трудоустройства выпускников, растет заинтересованность образовательных учреждений в отборе и подготовке высококонкурентного специалиста, обладающего знаниями, умениями и навыками и четкой мотивацией формирования профессиональных компетенций.

В то же время вузы конкурируют за получение бюджетного финансирования, а абитуриенты конкурируют за право поступления в более престижный вуз. Как показывают данные мониторинга качества приема в российские вузы, проведенного Высшей школой экономики и Минобр- науки России в партнерстве с МИА «Россия сегодня» и Общественной палатой РФ, в вузы с высоким качеством бюджетного набора наблюдается высокий конкурс и на коммерческие места.

Согласно данным мониторинга, качество абитуриентов в 2014 г. снизилось по сравнению с 2013 годом. Уменьшились средние баллы ЕГЭ студентов, поступивших на бюджетные места в социально-экономические вузы (с 75,7 до 74,1), сильнее – в медицинские (с 80 до 74,4) и технические вузы (с 65,2 до 62,1) [6]. Это может объясняться причиной ужесточения контроля и требований к процедуре проведения экзамена, с одной стороны, а с другой – снижением мотивации учащихся к формированию знаний и умений. В любом случае возникает проблема диагностики степени объективизации системы оценивания. Для ответа на вопрос объективности оценки достижений выпускников средней школы было проведено исследование (на примере Южного федерального университета), целью которого являлась оценка степени взаимосвязи между результатами школьных достижений выпускников и успешностью обучения этих же студентов в университете.

Объектом исследования была выбрана группа выпускников экономического факультета 2014 г., которые одними из первых поступали в университет только по баллам ЕГЭ без дополнительных испытаний. В качестве показателей выбраны качественные и количественные индикаторы конкурентоспособности, характеризующие уровень школьных достижений (средний балл аттестата, итоговые оценки по русскому языку и математике, баллы ЕГЭ по русскому языку и математике, общее количество пропусков занятий в течение выпускного года и степень активности) и показатели успешности освоения программы высшего образования (средний балл диплома, оценки, полученные в рамках государственной итоговой аттестации, а также количество пропусков занятий в последний учебный год и степень активности студентов в общественной и научной работе).

В качестве показателя степени взаимосвязи указанных переменных был использован коэффициент ранговой корреляции Кендалла. Применение этого именного коэффициента обусловлено тем, что эмпирические данные, применяемые в данном исследовании, в большинстве своем являются ранговыми.

Рассчитанные коэффициенты ранговой корреляции позволяют сделать вывод о наличии существенной взаимосвязи между итогами процесса обучения в школе и университете. В таблице 1 представлена оценка взаимосвязи между показателем «Средний балл диплома» и остальными индикаторами.

Таблица 1

Kendall Tau Correlations (Корреляция тау-частицы Кендалла)

|

Наименование показателей |

Оценка коэффициента Кендалла * |

|

Оценка на государственном экзамене |

0,648 519 |

|

Оценка на защите дипломного проекта |

0,422 231 |

|

Количество пропусков в вузе |

-0,439 223 |

|

Общественная активность в вузе |

0,463 631 |

|

Количество публикаций |

0,417 310 |

|

Средний балл аттестата |

0,515 746 |

|

ЕГЭ по русскому языку |

0,436 079 |

|

ЕГЭ по математике |

0,325 517 |

|

Оценка аттестата по русскому языку |

0,410 152 |

|

Оценка аттестата по математике |

0,487 189 |

|

Общественная активность в школе |

0,353 002 |

Примечание. Рассчитано авторами. * Сorrelations are significant at p <,05000.

Учитывая, что показатели активности школьника и студента являются дихотомическими переменными, для анализа взаимосвязи между ними использовался коэффициент контингенции, значения которого для показателей активности в школе и университете составил 0,64. Таким образом, можно говорить о существенной взаимосвязи между активностью респондента в школе и вузе.

Кроме того, исходя из полученных значений, можно говорить о взаимосвязи баллов ЕГЭ и итоговых оценок выпускника по предметам, среднего балла его аттестата. Однако при проведении аналогичного исследования по выпускникам школ 2014 г. эти выводы не подтвердились (оценка взаимосвязи между показателем «Средний балл аттестата» и результатами ЕГЭ по математике и русскому языку для выпускников 2014 г. представлена в табл. 2).

Таблица 2

Kendall Tau Correlations 2014 (Корреляция тау-частицы Кендалла, 2014)

|

Наименование показателей |

Оценка коэффициента Кендалла |

|

ЕГЭ по русскому языку |

0,242 472 |

|

ЕГЭ по математике |

0,216 573 |

Примечание. Источник: [4].

Таким образом, ЕГЭ на первых этапах его проведения действительно являлся комплексной характеристикой, а подготовка к этому испытанию не являлась самоцелью при обучении школьников, но как только показатели ЕГЭ стали отчетными величинами для школ, определяющих их рейтинг, то весь процесс обучения в старшей школе стал ориентироваться исключительно на достижение высоких показателей экзамена.

С момента введения единого государственного экзамена не прекращаются дискуссии по вопросам его совершенствования, однако, как показывает проведенное исследование, он может служить в качестве одного из индикаторов системности при формировании профессиональных компетенций, только при условии, что станет частью национальной системы оценки качества образования, включающей разнообразные механизмы оценки качества образования и индивидуальных образовательных достижений.

Сейчас рассматриваются различные направления совершенствования итоговой аттестации школьников, например, ректор НИУ ВШЭ Я. Кузьминов предлагает в будущем пойти по пути Великобритании и ряда других стран. А именно, ввести ЕГЭ двух типов, из которых выпускник мог бы сам выбрать, какой именно он будет сдавать. Первый тип – это задания уровня 1–2 частей нынешнего ЕГЭ. И это максимум 70 баллов, что достаточно, чтобы сдать непро- фильный предмет (например, русский или иностранный в технический вуз). Второй тип – это уже не тесты, это нормальное сочинение или письменная работа по математике, биологии и пр. После успешной сдачи такого экзамена можно поступать в престижные вузы.

Как отмечено в Итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика» [12], представленном на сайте для решения проблемы объективизации контроля знаний учащихся, в том числе в рамках стратегии реализации компетентной практико-ориентированной модели образовательного процесса, необходимо создание полноценной национальной системы оценки качества образования, включающей разнообразные механизмы оценки качества образования и индивидуальных образовательных достижений учащихся. Есть положительные примеры и опыт в области оценки качества образования в вузах.

Список литературы Оценка достижений выпускников школ как основа формирования компетенций в системе высшего образования

- Беззубцева, H. A. Новая технология обучения в контексте ноосферного образования/Н. А. Беззубцева//Успехи современного естествознания. -2007. -№ 5. -С. 7-9.

- Бобылов, Ю. А. Международные аспекты совершенствования высшего образования в техническом университете/Ю. А. Бобылов//Региональная экономика. Юг России. -2010. -Вып. 11. -С. 76-81.

- Бобылов, Ю. А. Реформа высшего образования через призму глобализации/Ю. А. Бобылов//Региональная экономика. Юг России. -2011. -Вып. 12. -С. 68-74.

- Дружинин, П. В. Взаимодействие образования и науки как фактор развития региональной экономики/П. В. Дружинин, О. В. Поташева//Региональная экономика. Юг России. -2012. -Вып. 13. -С. 94-99.

- Журавлев, Е. С. Реалии и перспективы создания вузовских малых инновационных предприятий в ЮФО/Е. С. Журавлев//Региональная экономика. Юг России. -2011. -Вып. 12. -С. 335-340.

- Качество приема в российские государственные вузы-2014. Мониторинг качества. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://ria.ru/infografika/20141029/1030709775.html. -Загл. с экрана.

- Комплексное наблюдение условий жизни населения//Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ/survey0/index.html. -Загл. с экрана (дата обращения: 27.10.2014).

- Михалкина, Е. В. Человеческий капитал и конкурентоспособность выпускников российской средней школы: потенциал формирования и проблемы измерения/Е. В. Михалкина, Е. В. Косолапова, Д. А. Михалкина//Journal of economic regulation. -2014. -Т. 5, № 1. -C. 13-25.

- Российское образование: тенденции и вызовы: сб. ст. и аналит. докл. -М.: «Дело» АНХ, 2009. -400 с.

- Сериков, А. В. Комплексный портрет студентов Южного федерального университета/А. В. Сериков, Я. А. Асланов, М. Ю. Барбашин, Ф. А. Барков, Е. Н. Крамарова. -Ростов н/Д: Ростиздат, 2013. -288 с.

- Современные технологии университетского образования: сб. ст.//Официальный сайт Центра проблем развития образования Белорусского государственного университета. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.charko.narod.ru/index33.html. -Загл. с экрана (дата обращения: 21.10.2014).

- Стратегия-2020: новая модель роста -новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: www.nisse.ru/business/article/article_1878.html. -Загл. с экрана (дата обращения: 23.10.2014).

- Федеральный закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»//Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://минобрнауки.рф//документы/2974. -Загл. с экрана (дата обращения: 20.10.2014).

- Шоптенко, В. Инновации в бизнес-образовании/В. Шоптенко//Менеджер по персоналу. -2008. -№ 2. -С. 24-29.

- Щедровицкий, Г. П. Избранные труды/Г. П. Щедровицкий. -М.: Шк. Культ. Полит, 1995. -800 с.

- Becker, G. Investment in human capital: A theoretical analysis/G. Becker//Journal of Political Economy. -1962. -№ 70 (5). -P. 9-49.

- Bryson, J. M. Strategic planning for public and nonprofit organizations. Revised Edition/J. M. Bryson. -San Francisco: Yossey-Bass, 1995. -Р. 13-19.

- Schultz, T. W. Investment in human capital/T. W. Schultz//American Economic Review. -1961. -№ 51 (1). -P. 1-17.

- Schultz, T. W. The ability to deal with disequilibria/T. W. Schultz//Journal of Economic Literature. -1975. -№ 13 (3). -P. 827-846.