Оценка факторов прогноза у больных с диссеминированным раком предстательной железы с учетом объема метастатического поражения скелета

Автор: Косых Николай Эдуардович, Еременко Андрей Валентинович, Савин Сергей Зиновьвич

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение взаимосвязей факторов прогноза (возраст, степень дифференцировки опухоли по Глисону, простатспецифический антиген, объем предстательной железы, сывороточный тестостерон) у больных с диссеминированным раком предстательной железы (ДРПЖ) с объемом поражения скелета, выраженного в костном метастатическом индексе (КМИ). Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 158 пациентов с впервые выявленным ДРПЖ, проходивших лечение на базе Хабаровского краевого клинического центра онкологии в период с 2003 по 2013 г. Костные метастазы были у всех пациентов. Объем поражения скелета рассчитан с применением системы автоматизированной компьютерной диагностики, разработанной в ВЦ ДВО РАН, основанной на принципах распознавания изображений, обладающей функциями экспертного анализа и адаптированной к среде MATLAB. результаты. Выборка пациентов была распределена на четыре группы: 1 - КМИ до 1 %, Глисон - до 5 баллов; 2 - КМИ до 1 %, Глисон - более 5 баллов; 3 - КМИ более 1 %, Глисон - до 5 баллов; 4 - КМИ более 1 %, Глисон - более 5 баллов. Медиана выживаемости первой группы составила 48 мес, второй - 36,5 мес, третьей - 33 мес, четвертой - 20 мес. Различия выживаемости между первой и третьей, второй и четвертой группами достоверны по Гехана - Вилкоксона и лог-ранговому критериям. Обе сравниваемые пары различаются по критерию дифференцировки опухоли по Глисону. Комбинация других факторов прогноза (возраст, простатспецифический антиген, объем предстательной железы, сывороточный тестостерон) с объемом поражения скелета показала преобладающее влияние на выживаемость больных фактора КМИ. выводы. При прогнозировании выживаемости у больных с ДРПЖ оценка нескольких факторов прогноза позволяет выделять группы с наихудшим прогнозом. Костный метастатический индекс и степень дифференцировки опухоли являются независимыми друг от друга предикторами высокого риска смерти у больных с ДРПЖ

Рак предстательной железы, факторы прогноза, костный метастатический индекс, выживаемость

Короткий адрес: https://sciup.org/140254091

IDR: 140254091 | УДК: 616.65-006.6-033.2-037:611.71 | DOI: 10.21294/1814-4861-2017-16-1-39-44

Текст научной статьи Оценка факторов прогноза у больных с диссеминированным раком предстательной железы с учетом объема метастатического поражения скелета

Рак предстательной железы (РПЖ) занимает четвертое место среди онкологических заболеваний на евразийском пространстве [1]. Болезнь характерна для мужчин в возрасте старше 60 лет, хотя может встречаться и в более молодом возрасте. При диссеминированном РПЖ в 65–75 % случаев наблюдается поражение костей скелета [2].

Планарная остеосцинтиграфия является одним из ведущих методов в диагностике костных мета- стазов [3]. Объем поражения скелета, в том числе абсолютное число костных метастазов, является важным фактором риска смерти при диссеминированном раке предстательной железы [1]. Медиана выживаемости данной категории пациентов может достигать 53 мес [4].

В зарубежной литературе описано несколько показателей, отражающих объем поражения скелета при ДРПЖ по данным планарной остеосцинти-

графии [1, 3, 5–7]. Наиболее известен показатель BSI (bone scan index, «индекс костного сканирования») – количественный показатель вовлеченности скелета в опухолевый процесс [7]. В отечествен -ной литературе чаще всего используется термин «костный метастатический индекс», отражающий объем метастатического поражения скелета [8, 9], который рассчитывается с использованием систем автоматизированной компьютерной диагностики (САКД) скелетных метастазов по данным планарной сцинтиграфии с применением CAD-анализа (компьютерной автоматизированной диагностики – КАД), что значительно упрощает расчёты и, в отличие от зарубежного аналога, минимизирует субъективный фактор [10].

Влияние ведущих факторов прогноза (уровня ПСА, морфологии опухоли) на риск прогрессирования заболевания при РПЖ после радикальной терапии известно и определено [1, 5, 6]. Вместе с тем не до конца изучен вопрос влияния всех вышеуказанных прогностических факторов на особенности течения диссеминированных форм РПЖ и вероятность смерти при данном заболевании [5].

Возникает вопрос: как влияют на прогностическую значимость объема поражения скелета другие факторы, которые и сами по себе в той или иной степени определяют риск смерти пациентов при диссеминации рака? В качестве таковых нами были рассмотрены дифференцировка опухоли по шкале Глисона (Gleason Score), уровень ПСА, возраст, объем предстательной железы и уровень тестостерона крови [10].

Материал и методы

В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 158 пациентов, проходивших лечение на базе Хабаровского краевого клинического центра онкологии в период с 2003 по 2013 г., у которых имел место впервые выявленный диссеминированный рак предстательной железы. Костные метастазы имелись у всех 158 пациентов, при этом у 8 (5,1 %) пациентов дополнительно имелись метастазы в легкие, у 1 (0,6 %) больного – метастазы в печень.

Всем пациентам была выполнена планарная остеосцинтиграфия на двухдетекторной гамма-камере Infinia-Hawkeye производства фирмы General Electrics с применением радиофармпрепарата (РФП) пирфотех-99mTc. Анализ сцинтиграфических изображений производился с применением КАД-системы, основанной на принципах распознавания изображений, обладающей функциями экспертного анализа и адаптированной к среде MATLAB [1, 13]. С помощью данной программы [9, 12] был рассчитан костно-метастатический индекс у исследуемых по формуле скел (ant) скел(post)

КМИ = × 100 % , (ΣS pat (ant) + ΣS pat (post) )

где S pat - площадь патологических очагов гиперфиксации РФП передних (ant) и задних (post) сцинтиграмм, Sскел – площадь скелета передних (ant) и задних (post) сцинтиграмм.

Простат-специфический антиген определялся методом радиоиммунного анализа (анализатор «Strateg», Австрия). Уровень сывороточного тестостерона определялся методом автоматизированного усиленного хемолюминисцентного анализа (анализатор «Vitros Eci», США). Каждый исследуемый признак по своему значению условно разделялся на «большой» и «малый» (табл. 1).

Анализируемая выборка пациентов с ДРПЖ разделялась на четыре группы по следующему алгоритму: проводилось формирование групп больных по принципу «малые» значения КМИ – «малые» значения ДП (1-я группа); «малые» значения КМИ – «большие» значения ДП (2-я группа); «большие» значения КМИ – «малые» значения ДП (3-я группа); «большие» значения КМИ - «большие» значения ДП (4-я группа). В этих группах проводилось изучение выживаемости больных методом Каплан - Майера. Различия эмпирических функций выживаемости для изучаемых групп больных оценивались путем расчета Гехана - Вил-коксона и лог-рангового критериев. Все расчеты проведены с помощью статистических пакетов Matlab 6.0 и Statistica 7.0 [11, 13].

таблица 1

Значения признаков, маркирующих факторы риска смерти у больных диссеминированным раком предстательной железы

Сравнение по критериям Гехана – вилкоксона и лог-рангов эмпирических кривых выживаемости больных с диссеминированным раком предстательной железы в зависимости от объема метастатического поражения скелета и дифференцировки опухоли по Глисону

Сравнение по критериям Гехана – вилкоксона и лог-рангов эмпирических кривых выживаемости больных с диссеминированным раком предстательной железы в зависимости от объема метастатического поражения скелета и уровнями ПСа

|

Группы больных |

Критерии сравнения |

2 |

Группы больных 3 |

4 |

|

1 |

Гехана – Вилкоксона |

0,09 |

0,07 |

0,002 |

|

Лог-ранговый |

0,15 |

0,087 |

0,0001 |

|

|

2 |

Гехана – Вилкоксона |

– |

0,2 |

0,0005 |

|

Лог-ранговый |

– |

0,35 |

0,0006 |

|

|

3 |

Гехана – Вилкоксона |

– |

– |

0,21 |

|

Лог-ранговый |

– |

– |

0,096 |

Результаты и обсуждение

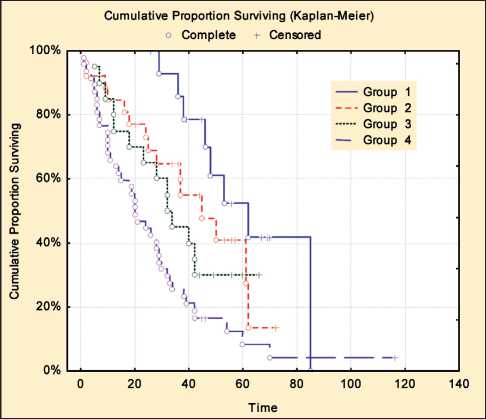

Принцип формирования групп состоял в том, что 1-я и 3-я, 2-я и 4-я группы различались по уровням КМИ, а 1-я и 2-я, 3-я и 4-я группы – по значениям дополнительных признаков. В соответствии с вышеуказанным принципом нами было изучено взаимоотношение таких факторов риска смерти при ДРПЖ, как объем метастатического поражения скелета и дифференцировка опухоли по Глисону. Выборка пациентов была распределена на четыре группы: 1– КМИ до 1 %, Глисон до 5 баллов; 2 – КМИ до 1 %, Глисон более 5 баллов; 3 – КМИ более 1 %, Глисон до 5 баллов; 4 – КМИ более 1 %, Глисон – более 5 баллов. Медиана выживаемости первой группы составила 48 мес, второй – 36,5 мес, третьей - 33 мес, четвертой - 20 мес (рис. 1). Показатели выживаемости между 1-й и 3-й, 2-й и 4-й группами значимо различаются по критериям Гехана – Вилкоксона и лог-ранговому (табл. 2). Обе сравниваемые пары различаются по критерию дифференцировки опухоли по Глисону. Это свидетельствует о влиянии фактора дифференцировки опухоли на выживаемость больных с ДРПЖ.

Аналогично были изучены различия выживаемости больных с ДРПЖ с учетом различных показателей КМИ и уровнями ПСА. Согласно вышеуказанному принципу были сформированы четыре группы: первая – КМИ до 1 %, ПСА до 25 нг/мл; вторая – КМИ до 1 %, ПСА более 25 нг/мл;

Рис. 1. Оценка по методу Каплан – Майера выживаемости больных с диссеминированным раком предстательной железы в зависимости от уровня костного метастатического индекса и дифференцировки опухоли по Глисону (группа 1 – КМИ до 1 %, Глисон – до 5 баллов; группа 2 – КМИ до 1 %, Глисон – более 5 баллов; группа 3 – КМИ более 1 %, Глисон – до 5 баллов; группа 4 – КМИ более 1 %, Глисон – более 5 баллов)

третья - КМИ более 1 %, ПСА до 25 нг/мл; четвертая - КМИ более 1 %, ПСА более 25 нг/мл. Медиана выживаемости первой группы составила 45 мес, второй – 37 мес, третьей – 33 мес, четвертой – 24 мес (табл. 3). Статистически значимые различия в выживаемости наблюдаются между кривыми выживаемости первой группы с одной стороны, и 3-й и 4-й групп, с другой стороны. Кроме того, существенные различия заметны между кривыми выживаемости 2-й и 4-й групп. Различий в выживаемости между 1-й и 2-й, а также 3-й и 4-й группами не зафиксировано.

Аналогичным образом было рассмотрено совместное влияние на выживаемость больных факторов объема метастатического поражения скелета и возраста. Сформированы 4 группы больных, в которых рассчитаны показатели медианы и средняя выживаемость: первая группа – КМИ до 1 %, возраст до 70 лет; вторая – КМИ до 1 %, возраст более 70 лет; третья – КМИ более 1 %, возраст до 70 лет; четвертая – КМИ более 1 %, возраст более 70 лет. Медиана выживаемости первой группы составила 39 мес, второй – 38 мес, третьей – 28 мес, четвертой – 24 мес.

В зависимости от уровней КМИ и объема предстательной железы (ОПЖ) пациенты были разделены на четыре группы, для которых рассчитаны значения медианы и средней выживаемости: первая - КМИ до 1 %, ОПЖ до 50 см3; вторая - КМИ до 1 %, ОПЖ более 50 см3;третья - КмИ более 1 %, ОПЖ до 50 см3; четвертая - КМИ более 1 %, ОПЖ более 50 см3. Медиана выживаемости составила 37 мес, 42 мес, 27 мес, 24 мес соответственно.

В завершение исследований была изучена выживаемость больных с ДРПЖ с различным КМИ и уровнем тестостерона. Сформированы четыре группы больных с расчетом в них значений медианы и средних уровней выживаемости: первая – КМИ до 1 %, тестостерон менее 5 нмоль/л; вторая – КМИ до 1 %, тестостерон более 5 нмоль/л; третья – КМИ более 1 %, тестостерон менее 5 нмоль/л; четвертая – КМИ более 1 %, тестостерон более 5 нмоль/л. Медиана выживаемости составила 42 мес, 37 мес, 22 мес, 29 мес соответственно. Средние значения выживаемости составили 43,6 мес, 38,2 мес, 24,2 мес и 32,4 мес.

Во всех трех случаях значимых различий в выживаемости между 1-й и 2-й, а также 3-й и 4-й группами нет. Это дает основания предполагать, что возраст, объем предстательной железы, уровень тестостерона, так же как и уровень ПСА, заметно не влияют на смертность при ДРПЖ, по сравнению с объемом метастатического поражения скелета.

Выводы

Костный метастатический индекс и степень дифференцировки опухоли, оцениваемая показателем Глисона, являются независимыми друг от друга предикторами прогноза высокого риска смерти у больных с диссеминированным раком предстательной железы.

Другие факторы прогноза, такие как уровень ПСА, возраст, объем предстательной железы и уровень тестостерона крови, при метастатическом поражении скелета на выживаемость не влияют.

Оценка факторов прогноза с учетом морфологии опухоли и уровня КМИ при прогнозировании выживаемости дает возможность формировать категории больных с наихудшим прогнозом.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО.

Список литературы Оценка факторов прогноза у больных с диссеминированным раком предстательной железы с учетом объема метастатического поражения скелета

- Matzkin H., Perito P.E., Soloway M.S. Prognostic factors in metastatic prostate cancer. Cancer. 1993 Dec 15; 72 (12 Suppl): 3788-92.

- Coleman R.E. Metastatic bone disease: clinical features, pathophysiology and treatment strategies. Cancer Treat Rev. 2001 Jun; 27 (3): 165-76. DOI: 10.1053/ctrv.2000.0210

- Cayla J., Basset J.Y. Bone scintigraphy in metastases. Rev Rhum Mal Osteoartic. 1986 May; 53 (5): 317-23.

- Erdi Y.E., Humm J.L., Imbriaco M., Yeung H., Larson S.M. Quantitative bone metastases analysis based on image segmentation. J Nucl Med. 1997 Sep; 38 (9): 1401-6.

- Buhmeida A., Pyrhönen S., Laato M., Collan Y. Prognostic factors in prostate cancer. Diagnostic Pathology. 2006; 1: 4. 10.1186/1746- 1596-1-4. DOI: 10.1186/1746-1596-1-4