Оценка функционального эффекта хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки в отдаленном послеоперационном периоде

Автор: Зайка В.А., Якимов А.П., Юрьева Т.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить ключевые факторы, определяющие функциональный исход хирургического лечения ревматогенной отслойки сетчатки. Материал и методы. В группу исследования включены 39 пациентов, прооперированные по поводу регматогенной отслойки сетчатки, которые через 6 месяцев после операции подразделены на две группы, в зависимости от остроты зрения. Все больные прошли стандартное офтальмологическое обследование и цветовую компьютерную периметрию, электрофизиологические исследования, электроретинографию и регистрацию зрительных вызванных потенциалов, оптическую когерентную томографию, цветное допплеровское картирование сосудов заднего полюса глаза. Результаты. Через 6 месяцев после хирургического лечения отслойки сетчатки у пациентов группы 1 корригированная монокулярная острота зрения увеличилась в 4 раза по сравнению с больными группы 2 При анализе результатов цветооппонентной компьютерной периметрии у пациентов группы 1 выявлено трехкратное улучшение показателей MS средней чувствительности и RF-фактора надежности как на красный, так и на синий стимул в сравнении с группой 2 У больных группы 2 установлено повышение показателя фосфен. У пациентов той же группы в позднем послеоперационном периоде наблюдалось повышение периферического сопротивления сосудистой стенки как в артериальном, так и венозном звене кровотока, что, возможно, и было одной из важных причин невосстановления зрения. Заключение. Полное восстановление регионарного кровотока и рецепторных каналов органа зрения, а также восстановление локальной и общей электрической чувствительности сетчатки и проводимости по зрительному пути является необходимым компонентом успешного восстановления зрительных функций. Ключевые слова: отслойка сетчатки, острота зрения, кровоток.

Кровоток, острота зрения, отслойка сетчатки

Короткий адрес: https://sciup.org/149135326

IDR: 149135326 | УДК: 617.735-007-281

Текст научной статьи Оценка функционального эффекта хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки в отдаленном послеоперационном периоде

-

1 Введение. Отслойка сетчатки является одним из распространенных и тяжелых заболеваний зрительной системы, где в патологический процесс вовлекаются практически все структуры глазного яблока и, соответственно, имеются ассоциированные множественные расстройства зрительных функций [1–16].

В настоящее время оценка структурно-функционального эффекта у пациентов после хирургического

лечения регматогенной отслойки сетчатки чаще всего проводится в сроки от 3 суток до 1 месяца [17–20]. Вместе с тем остается открытым вопрос о механизмах и возможностях дальнейшей адаптации зрительной системы к вновь созданным условиям функционирования в отдаленном послеоперационном периоде, так как считается, что к этому сроку наблюдения (6 мес.) заканчиваются основные процессы восстановления зрительных функций у большинства пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки.

Таблица 1

Сравнительный анализ показателей цветовой периметрии и остроты зрения у пациентов в позднем послеоперационном периоде (M±s)

|

Показатели |

Пациенты с улучшением остроты зрения, n=32 |

Пациенты без улучшения остроты зрения, n=7 |

Критерий Манна–Уитни |

|

Монокулярная острота зрения с коррекцией (ед.) |

0,2±0,1 (0,07–0,6) |

0,1±0,1 (0,01–0,3) |

P<0,05 |

|

Цветовая периметрия на красный стимул MS (средняя чувствительность) |

22,2±7,9 (4,5–32,5) |

9,2±11,4 (4,7–22,1) |

P<0,05 |

|

Цветовая периметрия на красный стимул RF (фактор надежности) |

0,9±0,2 (0,01–1,0) |

0,4±0,4 (0,01–0,9) |

P<0,05 |

|

Цветовая периметрия на синий стимул MS (средняя чувствительность) |

28,6±9,1 (5,2–39,6) |

9,5±12,1 (3,2–26,2) |

P<0,05 |

|

Цветовая периметрия на синий стимул RF (фактор надежности) |

0,9±0,2 (0,03–1,0) |

0,36±0,5 (0,02–1,0) |

P<0,05 |

Цель : выявить ключевые факторы, определяющие функциональный исход хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки.

Материал и методы. В группу исследования включены 39 пациентов, прооперированных по поводу регматогенной отслойки сетчатки методом кругового вдавления склеры. У всех пациентов фиксировался полный анатомо-реконструктивный эффект. Сетчатка прилежала на всем протяжении не менее 12 месяцев послеоперационного наблюдения.

В зависимости от функционального эффекта, полученного через 6 месяцев после оперативного лечения отслойки сетчатки, сформировано две группы сравнения. Основным критерием включения пациентов в группу 1 было улучшение остроты зрения на 0,05 и более от предоперационного уровня. Группу 2 составили пациенты, у которых не был получен положительный функциональный эффект.

Группа 1: 32 пациента, из них 14 мужчин и 18 женщин, средний возраст 37,3±3,2 года.

Группа 2: 7 пациентов, из них 3 мужчины и 4 женщины, средний возраст 36,1±1,4 года.

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование, включающее визо-метрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, ультразвуковую эхобиометрию, электрофизиологические исследования. Для дифференциальной оценки функциональной активности отдельных популяций фоторецепторов сетчатки проводилась цветооппо-нентная компьютерная периметрия. Электрическая активность сетчатки и нейропроводимость оценивались с помощью электроретинографии (ЭРГ) (ритмической, общей) и регистрации зрительных вызванных потенциалов (ЗВП).

Оптическая когерентная томография (ОСТ) использовалась с целью верификации структурных изменений сетчатки. Для оценки кровотока в заднем полюсе глаза проводилось цветовое допплеровское картирование (ЦДК).

Статистический анализ проводили с помощью пакета статистических и прикладных программ Statisticafor Windows 8.0 (Statsoft) и SPSS 11.5. Проверка равенства генеральных дисперсий осуществлялась с помощью критерия Фишера (F-test). Использовали параметрический t-критерий Стьюдента или непараметрический U-критерий Манна — Уитни, а также критерий Уилкоксона. Для классификации полученных результатов, оценки качества классификации и выбора наиболее информативных признаков использован многофакторный дискриминантный анализ. Достоверность различий считалась значимой при р<0,05.

Результаты. В результате проведения сравнительного анализа функциональных изменений ней-роретинального комплекса и зрительной системы в целом в отдаленном периоде после хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки получены следующие результаты.

Через 6 месяцев после хирургического лечения у пациентов группы 1 корригированная монокулярная острота зрения повысилась в 4 раза по сравнению с пациентами группы 2 (табл. 1).

При анализе результатов цветооппонентной компьютерной периметрии у пациентов группы 1 выявлено трехкратное улучшение показателей MS (средняя чувствительность) и RF (фактор надежности) как на красный, так и на синий стимул в сравнении с группой 2 (см. табл. 1).

Сравнительный анализ показателей электрической активности сетчатки и зрительного нерва показал, что у больных группы 2 показатель фос-фен превышал значения со сравниваемой группой практически в 2 раза (с 123,3±67,7 до 225,7±131,2, P1-2<0,05), что согласовывалось с данными визо-метрии. При исследовании структуры нейрорети-нального комплекса достоверных различий в двух группах выявлено не было, хотя толщина сетчатки в парамакулярной и перипапиллярных зонах отличалась от стандартизированных показателей (350±35,5 и 410±39,6, р<0,05), что может отражать появление дегенеративных изменений ткани ретины.

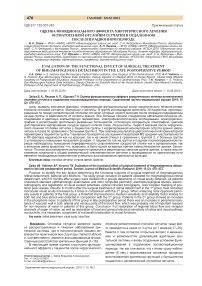

По данным допплерографии установлено, что у пациентов группы 2 (с отсутствием восстановления зрительных функций) в позднем послеоперационном периоде наблюдалось повышение периферического сопротивления сосудистой стенки как в артериальном, так и венозном звене кровотока (рисунок).

Проведенный далее многофакторный дискриминантный анализ позволил определить совокупность признаков, определяющих наиболее значимые различия в группах сравнения (табл. 2).

Уравнение канонической величины для сравнения состояния зрительной системы у пациентов с отслойкой сетчатки групп 1 и 2 через 6 месяцев после операции имеет следующий вид:

К1-2 = –0,05–1,58Х1–0,51Х2–0,54Х3–0,61Х4– –0,64Х5+0,67Х6, где Х1–6 — классификационные признаки (см. табл. 2).

□ Пациенты через 6 мес. после лечения с улучшением остроты зрения п=32

□ Пациенты через 6 мес. после лечения без улучшения остроты зрения п=7

Сравнительный анализ показателей регионарного кровотока у пациентов до и через 6 месяцев после хирургического лечения отслойки сетчатки

С высоким уровнем информативности в уравнение канонической величины вошли показатели: фактор надежности и стандартное отклонение, полученные при проведении SWAP-периметрии на синий стимул, характеризующие уровень цветочувствительности парацентральных отделов макулярной зоны сетчатки.

Информативными признаками, определяющими различия в двух исследуемых группах, были и показатели регионарного кровотока, характеризующие состояние в двух основных бассейнах, кровоснабжающих задний отрезок глаза. Это интеграл линейной скорости в ЦАС, систолодиастолическое соотношение в ЗКЦА и скорость кровотока в диастолу в ЦВС.

В уравнение вошел также показатель ЗВП на вспышку, отражающий степень проведения по зрительному нерву.

Обсуждение. Таким образом, несмотря на сопоставимые анатомо-реконструктивные результаты и достигнутое в ходе хирургического лечения прилегание сетчатки у пациентов двух исследуемых групп, ключевыми патогенетическими механизмами, определяющими скорость восстановления зрительных функций в позднем послеоперационном периоде, явились изменения регионарной гемодинамики на уровне ретинального и хориоидального кровотока и степень восстановления функциональной активности сетчатки, в основном S-клеток, обладающих широкими рецептивными полями и минимальным количеством промежуточных рецепторов между колбочками и ганглиоцитами, что определяет их преимущественную реакцию при формировании как патологического, так и саногенетического ответа.

Механизмами, определяющими отсутствие восстановления и даже регрессии зрительных функций у пациентов с отслойкой сетчатки, явились в первую очередь снижение скоростных показателей кровотока и повышение периферического сопротивления сосудистой стенки в ЗКЦА и ЦАС, что в целом свидетельствует о нарастании процессов хориоидальной и ретинальной ишемии. Сосудистая недостаточность сопровождалась формированием дегенеративных изменений центральных отделов сетчатки, отсутствием восстановления ее функциональной и электрической активности по парвоцеллюлярному зрительному каналу.

Заключение. Более полное восстановление регионарного кровотока и рецепторных каналов органа зрения, а также восстановление локальной и общей электрической чувствительности сетчатки и зрительного пути являются необходимыми компонентами успешного восстановления зрительных функций.

Таблица 2

Классификационные признаки, выявленные в результате проведения дискриминантного анализа через 6 месяцев после лечения

|

Классификационные признаки |

Показатели |

F-критерий |

Уровень достоверности р |

|

Х1 |

Цветная периметрия на синий стимул RF (фактор надежности) |

34,3 |

P<0,05 |

|

Х5 |

Скорость кровотока в диастолу в ЦВС |

6,9 |

P<0,05 |

|

Х6 |

Интеграл линейной скорости в ЦАС |

5,2 |

P<0,05 |

|

Х4 |

Цветная периметрия на синий стимул PSD (стандартное отклонение) |

5,2 |

P<0,05 |

|

Х3 |

ЗВП на вспышку |

4,5 |

P<0,05 |

|

Х2 |

Систоло-диастолическое соотношение в ЗКЦА |

4,0 |

P<0,05 |

Список литературы Оценка функционального эффекта хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки в отдаленном послеоперационном периоде

- Алпатов С. А., Якимов А. П. Результаты 42 операций баллонирования при отслойках сетчатки. Двухлетнее наблюдение. В кн.: Материалы I Евро-Азиатской конференции по офтальмохирургии. Екатеринбург, 1998; с. 73-4

- Антелава Д. И., Пивоваров Н. Н., Сафоян А. А. Первичная отслойка сетчатки. Тбилиси: Медицина, 1986

- Зайка В. А., Якимов А. П. Особенности изменений структурно-функционального состояния заднего полюса глаза после хирургического лечения отслойки сетчатки. Практическая медицина 2012; т. 2, 59 (4): 97-9

- Захаров В. Д., Балинская Н. Р., Лазаренко Л. Ф. Комбинированные интравитреальные хирургические вмешательства при отслойке сетчатки, осложненной витреоретинальной тракцией. Офтальмохирургия 1997; 1: 28-34

- Чарльз С., Кальсада Х., Вуд Б. Микрохирургия стекловидного тела и сетчатки: иллюстрированное руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2012; 400 с.

- Элерс Д. П., Шах Ч. П. Офтальмология: руководство; пер. с англ. под ред. проф. Ю. С. Астахова. М.: МЕДпресс-информ, 2012; 544 c.

- Якимов А. П., Зайка В. А. Комплексная оценка структурно-функционального состояния заднего отрезка глаза после хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 2011; 82 (6): 141-3

- Alexander P, Ang A, Poulson A. Scleral buckling combined with vitrectomy for the management of rhegmatogenous retinal detachment associated with inferior retinal break. Eye (Lond.) 2008; 22: 200-3. URL: http://dx.doi.org / 10.1038 / sj. eye. 6702555

- DOI: 10.1038/sj.eye.6702555

- Byer NE. Subclinical retinal detachment resulting from asymptomatic retinal breaks: prognosis for progression and regression. Ophthalmology 2001; 108: 1499-503. https:// doi.org / 10.1016 / S0161-6420 (01) 00652-2

- DOI: 10.1016/S0161-6420(01)00652-2

- Day S, Grossman DS, Mruthyunjaya P. One-year outcomes after retinal detachment surgery among medicare benefciaries. Am J Ophthalmol 2010; 150: 338-45. URL: http://dx.doi.org / 10.1016 / j. ajo. 2010.04.009

- DOI: 10.1016/j.ajo.2010.04.009

- Falkner-Radler CI, Myung JS, Moussa S. Trends in primary retinal detachment surgery: Results of a Bicenter Study. retina 2011; 31: 928-36. URL: http://dx.doi.org / 10.1097 / IAE. 0b013e3181f2a2ad

- DOI: 10.1097/IAE.0b013e3181f2a2ad

- Heimann H, Zou X, Jandeck C. Primary vitrectomy for rhegmatogenous retinal detachment: an analysis of 512 cases. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2006; 244: 69-78. URL: https://doi.org / 10.1007 / s00417-005-0026-3

- DOI: 10.1007/s00417-005-0026-3

- Heimann H, Bartz-Schmidt KU, Bornfeld N. Scleral buckling versus primary vitrectomy in rhegmatogenous retinal detachment: a prospective randomized multicenter clinical study. Ophthalmology 2007; 114: 2142-54. URL: https://doi.org / 10.1 7 / s00417-011-1619-7

- Koriyama M, Nishimura T, Matsubara T. Prospective study comparing the efectiveness of scleral buckling to vitreous surgery for rhegmatogenous retinal detachment. Jpn J Ophthalmol 2007; 51: 360-7. URL: https://doi.org / 10.1007 / s103 84-007-0463-0

- DOI: 10.1007/s10384-007-0463-0

- Sharma YR, Karunanithi S, Azad RV. Functional and anatomic outcome of scleral buckling versus primary vitrectomy in pseudophakic retinal detachment. Acta Ophthalmol Scand 2005; 83: 293-7. URL: https://doi.org / 10.1111 / j. 1600- 0420.2005.00461x

- DOI: 10.1111/j.1600-0420.2005.00461x

- Sun Q, Sun T, Xu Y. Primary vitrectomy versus scleral buckling for the treatment of rhegmatogenous retinal detachment: a metaanalysis of randomized controlled clinical trials. Curr Eye Res 2012; 37: 492-9. URL: https://doi.org / 10.3109 / 2713683.2 12.883854

- DOI: 10.3109/2713683.212.883854

- Аванесова Т. А. Регматогенная отслойка сетчатки: современное состояние проблемы. Офтальмология 2015; 12 (1): 24-32

- Мащенко Н. В., Худяков А. Ю., Лебедев Я. Б., Жигулин А. В., Руденко В. А. Сравнительный анализ хирургического лечения первичной регматогенной отслойки сетчатки методами эписклеральной и витреальной хирургии. В кн.: Современные технологии лечения витреоретинальной патологии - 2014: сб. тезисов. М., 2014; с. 77-8

- Шкворченко Д.О., Захаров В. Д., Какунина С. А. и др. Современные подходы к хирургическому лечению регматогенной отслойки сетчатки. Катарактальная и рефракционная хирургия 2015; 15 (2): 4-10

- Kobashi H, Takano M, Yanagita T, et al. Scleral buckling and pars plana vitrectomy for rhegmatogenous retinal detachment: an analysis of 542 eyes. Cur Eye Res 2014; 39 (2): 204-211. 10.1371 / journal. pone. 116493

- DOI: 10.1371/journal.pone.116493