Оценка функционального состояния кровеносных сосудов по анализу температурной реакции на окклюзионную пробу

Автор: Усанов Д.А., Скрипаль Анатолий Владимирович, Протопопов А.А., Сагайдачный А.А., Рытик А.П., Мирошниченко Е.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 4 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Зарегистрирована температурная реакция области дистальных фаланг пальцев во время проведения ок- клюзионной пробы. Для группы пациентов с нарушениями регуляции тонуса сосудов обнаружена температур- ная реакция на окклюзию, отличная от реакции группы, представляющей норму. Проанализировано возможное влияние регуляции состояния сосудов и объемного кровенаполнения на регистрируемую динамику температу- ры кожи. Рассмотрены диагностические возможности температурного окклюзионного теста

Окклюзионная проба, температурная реакция, функциональное состояние сосудов, термография

Короткий адрес: https://sciup.org/14916971

IDR: 14916971

Текст научной статьи Оценка функционального состояния кровеносных сосудов по анализу температурной реакции на окклюзионную пробу

Введение. В настоящее время для исследования сердечно – сосудистой системы используются в основном методы электрокардиографии, реографии и допплерографии, с помощью которых удается измерять параметры, характеризующие функциональное и органическое состояние сердца, сосудов, а также особенности регуляции их деятельности [1-3].

Для диагностики состояния сосудистого русла нередко применяют различные нагрузочные пробы, среди которых часто используется окклюзионная проба, заключающаяся в создании условий искусственной ишемии тканей конечности, с последующим открытием кровотока и наблюдением восстановления тонического состояния сосудов. Результаты проведения окклюзионного теста могут дать информацию о реакции вегетативной нервной системы на созданные условия гипоксии тканей конечности, а также информацию о функциональной активности клеток эндотелия, как основного регулятора местного кровотока [4].

Ранее особенности реакции на окклюзионную пробу изучались с использованием методов лазерной допплеровской флоуметрии и оксиметрии [5-7]. Тепловизионных исследований реакции конечностей на окклюзию с диагностической целью не проводилось. Современные средства измерения температуры позволяют выполнять высокоточные измерения и наблюдать температурную динамику в процессе нагрузочного тестирования. В частности, при изучении перспирации и сосудистых реакций человека c помощью тепловизионной техники впервые обнаружены новые терморегуляторные реакции организма, подверженного гипертермическим и физическим нагрузкам [8]. Представляет несомненный интерес дальнейшее исследование возможностей тепловидения при регистрации и анализе экспериментальных данных в процессе нагрузочных тестов.

Целью данной работы явилось исследование температурной реакции области дистальных фаланг пальцев на окклюзию плечевой артерии для оценки реакции сосудов, вегетативной реактивности и общей адаптивности пациента в условиях нагрузки.

Для реализации этой цели в качестве средства измерения использовался матричный тепловизор, позволяющий проводить бесконтактную, высокоточную съемку последовательности термограмм. В дополнение визуальной оценки термограмм, использование современных методов компьютерной обработки цифровых тепловизионных данных позволяет проводить детальный количественный анализ динамических термограмм.

Материалы и методы. Бесконтактные наблюдения температурных изменений на поверхности кисти проводились с использованием тепловизионной камеры ThermaCAM SC3000 фирмы FLIR Systems с температурной чувствительностью 0.02 °C и разрешением ИК – матрицы 320×240 пикселей.

Проводились исследования контрольной группы из 10 человек и группы из 15 пациентов с нарушениями вегетативной регуляции сосудов, сочетающейся с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ). Для выявления дисплазии использовались следующие отличительные признаки: астеническое телосложение, подтвержденное индексом

массы тела и индексом Варги; деформации грудной клетки (воронкообразные, килевидные); патологии позвоночника (сколиоз, гиперкифоз, гиперлордоз); до-лихостеномилия (показатели «размах руки», «кисть/ рост»); арахнодактилия («тест большого пальца», «тест запястья»); гипермобильность суставов; плоскостопие; гиперрастяжимость кожи.

За сутки до наблюдений пациентам рекомендовалось отказаться от употребления тонизирующих напитков и приема вазоактивных препаратов. Перед проведением пробы пациент адаптировался к комнатным условиям в течение 15-20 минут. Измерялось артериальное давление пациента, с целью определить значение давления манжеты, необходимое для создания окклюзии конечностей.

Панорамные тепловизионные наблюдения кисти во время окклюзионной пробы выявили максимальную температурную динамику в области фаланг пальцев, вследствие чего температура во всех тестах регистрировалась в области дистальных фаланг. Выбор для измерения данной области выгоден близким к поверхности расположением пальцевых артерий, выступающим положением пальцев и относительно низким содержанием жировой ткани в них, что не допускает сильной диссипации тепла, переносимого кровью, в окружающие ткани.

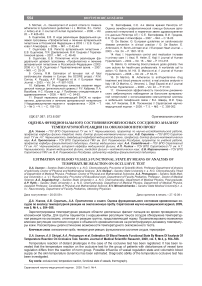

Для проведения окклюзионного теста рука пациента фиксировалась на поверхности с малой теплоемкостью ладонью вверх, в области плеча располагалась манжета. Окклюзия осуществлялась созданием давления в манжете выше систолического на 30 мм. рт. ст. Тепловизионная запись кисти руки со стороны ладони (рис. 1) проводилась в предокклюзионный, окклюзионный и постокклюзионный периоды с длительностями 30 с, 90 с , 60 с соответственно.

Рис. 1. Тепловизионное изображение кисти руки. На дистальных фалангах пальцев круглыми контурами выделены области измерения температуры

Затем на записанной термограмме выделялись области дистальных фаланг пальцев (рис. 1) и строились зависимости средней температуры выделенных областей от времени теста.

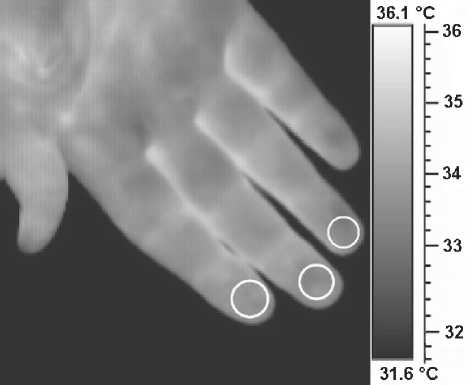

Результаты. Были получены зависимости температуры от времени окклюзионной пробы. Представлен характерный вид кривых для контрольной группы (рис. 2а; б – в случае патологии, связанной с нарушениями вегетативной регуляции тонуса сосудов).

а

б

Рис. 2. Типичный вид зависимостей температуры дистальных фаланг пальцев от времени с момента начала проведения окклюзионного теста: а) для пациентов без диагностированных сосудистых нарушений; б) пациентов с нарушением сосудистой регуляции вследствие дисплазии соединительной ткани – б. Температурные кривые: 1 – для безымянного пальца, 2 – для среднего пальца, 3 – для указательного пальца

Полученные зависимости можно описывать, вводя следующие параметры: T1- исходный уровень температуры, T2 – минимальная температура, достигаемая в окклюзионный период, T3 - температура максимального уровня температуры в постокклюзионный период, V2,3 – средняя скорость возрастания температуры в по,стокклюзионный период, t23 – время изменения температуры от T 2 до T3. В таблице приведены измеренные параметры для пациентов с ДСТ и контрольной группы.

В таблице данные представлены в виде: среднее значение ± среднеквадратическое отклонение. Здесь Д^ = T^; ДГ^ = ТГТГ ДТ2 , 3 = T^; V„ = (T 3 - T2)/t2,3.

В случае сосудистых нарушений данные таблицы показывают сниженный уровень исходной, минимальной и максимальной температур по сравнению с контролем. Также снижена скорость изменения температуры в постокклюзионный период – V и ди- 2,3 намика температуры в окклюзионный и постокклюзионный периоды (параметры ДT12, ДT23), значение максимальной температуры в пост, окклю,зионный период ниже исходной температуры (параметр ΔT13).

Обсуждение. В случае нормы (рис. 2, а) на ,вре-менных зависимостях температуры можно выделить несколько характерных участков.

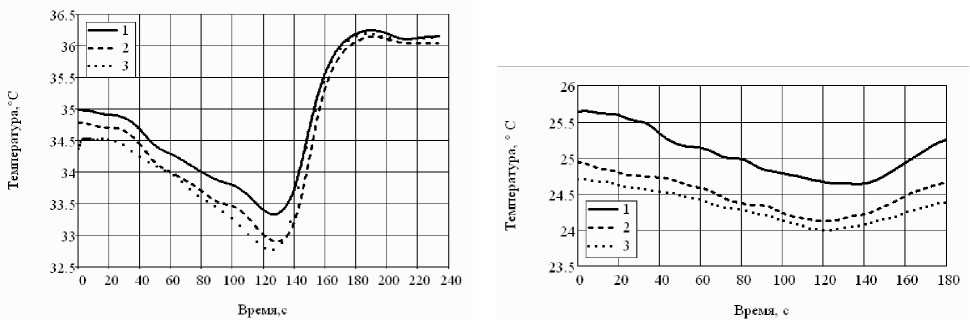

В предокклюзионный период, когда давление в манжете отсутствует, в течение 30 секунд измеряется исходный уровень температуры, значение которой не постоянно даже при постоянстве внешних условий, и медленно изменяется со временем, вследствие естественных биологических ритмов [9]. Приведём зависимости температуры от времени, полученные с дистальных фаланг пальцев в течение 10 минут (рис. 3). Период циклического изменения температуры составляет 3-4 минуты, что согласуется с данными [10].

Рис. 3. Изменение температуры со временем в области дистальных фаланг пальцев в состоянии покоя. Температурные кривые 1 – для мизинца: 2 – для безымянного пальца, 3 – для среднего пальца, 4 – для указательного пальца

В течение периода окклюзии колебательный характер изменения температуры сменяется её монотонным уменьшением. После стравливания воздуха из манжеты в течение постокклюзионного периода, вследствие реактивной гиперемии происходит повышение температуры до уровня, превышающего исходный.

Полное прерывание артериального кровотока на длительное время (более 1 мин) запускает компенсаторные механизмы, представленные в основном регулированием тонического состояния периферических сосудов. Снижение местного кровотока может компенсироваться увеличением эффективности кровоснабжения за счет повышения объемного кровенаполнения.

Эндотелий сосудов в состоянии покоя участвует в поддержании их оптимального тонического состояния, реагируя на пульсирующий характер кровотока и силу воздействия объемов крови на стенки сосудов

Параметры зависимостей температуры от времени проведения окклюзионной пробы

|

Т1,°С |

Т2,°С |

Т з, °С |

ΔT 1,2 , °C |

ΔT 1,3 , °C |

ΔT 2,3 , °C |

V 2,3 ,°C/с |

|

|

Контрольная группа (n=10) |

32,49±2,42 |

30,92±2,58 |

34,38±1,36 |

1,57±0,49 |

1,9±1,42 |

3,46±1,66 |

0,056±0,019 |

|

Пациенты с НДСТ (n=15) |

27,47±3,54 |

26,32±3,02 |

27,06±3,32 |

1,14±0,8 |

-0,4±0,88 |

0,73±0,88 |

0,02±0,033 |

-

[11]. При окклюзии создаются условия гипоксии, что может приводить к выделению эндотелием вазодилататоров. Дополнительно секреция дилататоров эндотелиальными клетками стимулируется деформацией, создаваемой давлением манжеты на плечевую артерию. При таких условиях происходит уменьшение капиллярного кровенаполнения дистальных фаланг пальцев, что приводит к понижению температуры конечности, регистрируемому тепловизором (рис. 2, а).

Температура и влажность окружающей среды могут влиять на уменьшение температуры фаланг пальцев за счет естественного выравнивания температур, но интенсивность этого процесса оказывает менее существенное влияние на понижение температуры, чем перераспределение крови по сосудам различного калибра.

В случае патологии вид зависимостей (рис. 2, б) демонстрирует слабую температурную реакцию на окклюзию, что может быть следствием нарушения сосудистой регуляции у данной группы пациентов и наиболее явно описывается параметром ΔT12, представленным в таблице. Например, в случае ва,готонии симпатический тонус сосудов снижен, кровенаполнение сосудов повышено, и при окклюзии происходит незначительное уменьшение температуры по сравнению с контрольной группой.

В постокклюзионный период нормальная реакция характеризуется, развитием постокклюзионной гиперемии – избыточного заполнения расширенных артерий, артериол и капилляров нагретой артериальной кровью. Расширение сосудов может стимулироваться продуктами нарушенного метаболизма, образующимися во время окклюзии. При снятии внешнего давления манжеты артериальное русло конечностей быстро заполняется свежей кровью, что в случае нормы проявляется резким повышением температуры выше исходного уровня (рис. 2, а) и описывается параметрами ΔT13,V23. Показана кривая с удлиненным периодом по, сто,кклюзии (рис. 2, а). После достижения максимального уровня температуры не наблюдается резкого её спада до исходного уровня, в отличие от зависимостей показателя микроциркуляции, измеряемых стандартно с помощью лазерной допплеровской флоуметрии.

В случае сосудистых патологий (рис. 2, б) постокклюзионный период характеризуется отсутствием резкого повышения температуры (параметр V23), одной из причин которого может быть снижение э,н-дотелий зависимой дилатации.

Измерения температуры различных пальцев кисти в ходе окклюзионной пробы показали, что характер кривых для каждого пальца может быть различным. Возможно, это связано с индивидуальными особенностями кровоснабжения пальцев или особенностями иннервации кисти локтевым и срединным нервами. Асимметричное изменение температуры ладони и пальцев при окклюзии может говорить о нарушении нервной проводимости. Так, повреждение лучевого, локтевого или срединного нервов, снабжающих кисть руки, сопровождается вазодилатацией иннервируемой области, что увеличивает кровоток и этим повышает температуру поверхности. Однако в наших исследованиях не наблюдалось полного соответствия хода температурных кривых на среднем и указательном пальцах, иннервируемыми срединным нервом. Но сам факт зависимости результата исследования от выбранного для измерений пальца говорит о необходимости проводить измерения па- раметров одновременно с нескольких пальцев. Учет данных особенностей особенно важен, если используется единственный пальцевой датчик, например, такой как в лазерном анализаторе капиллярного кровотока ЛАКК-01 [5].

Результаты окклюзионной пробы при исследованиях сердечно – сосудистой системы доказывают высокую информативность тестов данного вида. У больных артериальной гипертонией I стадии окклюзионная проба вызывает вазоконстрикторные ответные реакции плечевой артерии в 92,9 % случаев и только в 7,1% вазодилататорные ответные реакции [12]. В контрольной группе все реакции на окклюзионную пробу носят вазодилататорную направленность. Следовательно, при наличии артериальной гипертонии повышается вероятность того, что предокклю-зионная температура дистальных фаланг пальцев будет ниже температуры во время окклюзии, т.е. параметр ΔT12 будет отрицательным.

Максима, льная постокклюзионная гиперемия может характеризовать соотношение нефункционирующих и нормальных сосудов по их способности открываться в ответ на постокклюзионный приток крови [12].

Также с помощью окклюзионной пробы достаточно наглядно, быстро и надежно можно получить данные о типе микроциркуляции крови у пациента; выделяют нормоциркуляторный, ангиоспастический и гиперемический типы [6].

Отметим, что использование описанной методики открывает перспективы оценки адаптационной способности организма к физическим нагрузкам, так как при вегетативных расстройствах регуляции тонуса сосудов может происходить снижение кровоснабжения головного мозга, что увеличивает вероятность развития коллаптоидных и нейромедиаторных синко-пальных состояний, составляющих от 61% до 91% в общей структуре обморочных состояний [11, с. 335].

Методы допплеро-, сфигмо- и реографии работают при наличии пульсирующего характера кровотока в сосудах. В условиях искусственной окклюзии пульсация в конечности отсутствует и наблюдение реакции на окклюзию становится невозможным. Измерение во время окклюзии такого параметра, как температура, дает возможность неинвазивного исследования особенностей реакции на нагрузочную пробу.

Проведение окклюзионной пробы стандартными способами допплеровской флоуметрии с параллельным измерением температуры может дать дополнительную информацию об эффективности кровоснабжения и объемного кровенаполнения сосудов.

Выводы. В результате данного исследования зарегистрирована температурная реакция области дистальных фаланг пальцев на окклюзию плечевой артерии для контрольной группы и группы с нарушениями сосудистой регуляции. Проведена интерпретация зависимостей температуры от времени теста с использованием количественных параметров. По сравнению с контрольной группой в случае сосудистых нарушений наблюдается снижение исходной температуры, снижение разностей исходной и минимальной, максимальной и минимальной, исходной и максимальной температур, снижение скорости увеличения температуры после снятия окклюзии. Выявленные особенности температурной реакции на окклюзионную пробу могут служить диагностическим критерием для оценки функционального состояния кровеносных сосудов.

Список литературы Оценка функционального состояния кровеносных сосудов по анализу температурной реакции на окклюзионную пробу

- Смирнов, И.В. Функциональная диагностика. ЭКГ, реография, спирография/И.В. Смирнов, А.М. Старшов. -М.: Эксмо. 2008. -224 с.

- Крупаткин, А.И. Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови/А.И. Крупаткин, В.В. Сидоров. -М.: Медицина. 2005. -256 с.

- Цвибель, В.Д. Ультразвуковое исследование сосудов/В.Д. Цвибель, Д.С. Пеллерито. -М.: Видар -М., 2008. -646 с.

- Лупинская, З.А. Эндотелий сосудов -основной регулятор местного кровотока/З. А. Лупинская//Вестник КРСУ. -2003. -№ 7. -С. 25-28.

- Прокофьева, Т.В. Проба у больных стабильной стенокардией напряжения III функционального класса в процессе стационарного лечения при ЛД Ф-тестировании/Т.В. Прокофьева, О.С. Полунина, М.К. Яценко и др.//Успехи современного естествознания. -2007. -№ 12. -С. 129‑130.

- Афанасьев, А.И. Методики и аппаратура неинвазивной оптической тканевой оксиметрии/А.И. Афанасьев, Д.А. Рогаткин, А.А. Сергиенко и др.//Голография: Фундаментальные исследования, инновационные проекты и нанотехнологии: Мат. XX VI школы по когерентной оптике и голографии/Под. ред. проф. А.Н. Малова. -Иркутск: Папирус, 2008. -С. 505-513.

- Тихонова, И.В. Возрастные особенности функционирования микроциркуляторного русла кожи человека/И.В. Тихонова, А.В. Танканаг, Н.И. Косякова и др.//Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. -2005. -№ 10. -С. 1132 -1137.

- Вайнер, Б.Г. Матричное тепловидение в физиологии: Исследование сосудистых реакций, перспирации и термо-регуляции у человека/Б.Г. Вайнер. -Новосибирск: СО РАН, 2004. -96 с.

- Иваницкий, Г.Р. Современное матричное тепловидение в биомедицине/Г.Р. Иваницкий//УФН. -2006. -Т. 176. -№ 12. -С. 1293-1320.

- Godik, E.E. Infrared dynamical thermovision of the biological objects./E.E. Godik, Yu. V. Guljaev, A.G. Markov et al./Int. J. of infrared and millimeters waves. -1987. -Vol. 8. -№ 5. -P. 517-533.

- Окороков, А.Н. Диагностика болезней внутренних органов: Т.7. Диагностика болезней сердца и сосудов/А.Н. Окороков. -М.: Медицинская литература, -2007. -416 с.

- Денисов, Е.Н. Состояние регуляции эндотелий-зависимых компонентов тонуса сосудов в норме и при некоторых формах сердечно-сосудистой патологии: дис. д-ра мед. наук/Е.Н. Денисов. -Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2008. -226 с.