Оценка функциональной активности ядрышковых организаторов хромосом у пихты сибирской в различных экологических условиях

Автор: Калашник Надежда Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования функциональной активности ядрышковых организаторов хромосом у пихты сибирской, произрастающей в различных экологических условиях на территории Южного Урала: в контрастных природных ландшафтах (равнины, возвышенности, предгорья, поймы и долины рек), а также при промышленном загрязнении различной интенсивности в сравнении с контролем. Полученные результаты свидетельствуют о повышении функциональной активности ядрышковых организаторов хромосом у пихты сибирской, как в условиях техногенного загрязнения, так и в природных экстремальных условиях.

Ядрышковые организаторы хромосом, пихта сибирская, промышленное загрязнение, природные условия, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/148204462

IDR: 148204462 | УДК: 502.3:

Текст научной статьи Оценка функциональной активности ядрышковых организаторов хромосом у пихты сибирской в различных экологических условиях

По мнению многих исследователей, ядрышковые организаторы хромосом несут функции, присущие адаптивным системам, поскольку участвуют в жизненно важной функции организма – механизме белкового синтеза. В основе интенсификации любых биосинтетических процессов лежит изменение активности генома, в том числе, той его части, которая ответственна за синтез рРНК [12, 19, 21]. Функциональное состояние генов рРНК возможно оценить путем цитологического изучения ядрышек интерфазного ядра, размеры которых находятся в прямой зависимости от степени активности этих генов [11]. Информативным показателем активности белоксинтезирующей системы в клетке является ядерно-ядрышковое отношение [36]. Изменение ядерно-ядрышкового отношения свидетельствует об изменении уровня биосинтеза белка. Возрастание объема ядрышка, связанное с усилением биосинтетических процессов в клетке, приводит к уменьшению ядерно-ядрышкового отношения за счет увеличения ядрышкового материала в клетке [22]. Следует также отметить, что именно ядрышковая активность оказалась наиболее показательным цитологическим критерием оценки стрессового воздействия на организм при создании шкалы чувствительности для экологического мониторинга [8].

Исследования нуклеолярных районов хромосом у различных видов хвойных достаточно многочисленны, подобные работы проводились на примере сосны обыкновенной [1, 2, 4, 17, 24, 29, 34, 37, 38], ели сибирской [9, 20, 23, 26, 31], лиственницы Сукачева [25, 26, 32], где авторами, в основном, изучался полиморфизм ядрышкообразующих хромосом. На примере этих же хвойных видов проводились исследования функциональной активности ядрышковых организаторов хромосом [14-16]. По пихте сибирской имеются лишь единичные результаты исследования структуры кариотипа в различных частях ареала и условиях произрастания [5-7, 13]. Ядрышкообразующая система у пихты сибирской практически не изучалась, в связи с чем исследования в этом направлении, безусловно, являются актуальными.

Цель работы: исследовать функциональную активность ядрышковых организаторов хромосом у

пихты сибирской, произрастающей в различных экологических условиях на территории Южного Урала: в контрастных природных ландшафтах (равнины, возвышенности, предгорья, поймы и долины рек), а также при промышленном загрязнении различной интенсивности в сравнении с контролем.

Материал и методы. В качестве объектов для исследования выбраны средневозрастные естественные насаждения пихты сибирской, произрастающие на территории Челябинской области и Башкортостана, всего исследовано 9 пробных площадей (ПП) из различных экологических условий. На выбранных ПП оценивалось жизненное состояние древостоев согласно классификации В.А. Алексеева [3]. При анализе результатов учитывались особенности климатических условий районов исследования, а также комплексная характеристика интенсивности загрязненности территорий по состоянию атмосферного воздуха, водоемов и почвенного покрова [18, 30].

Описание пробных площадей. В районе г. Златоуста одна ПП находится на расстоянии 1,5-2 км от промышленной зоны города, вторая ПП расположена на территории свалки промышленных отходов, обе ПП подвержены многолетнему сильному техногенному загрязнению. В районе промышленной зоны г. Златоуста находятся металлургический комбинат, завод металлоконструкций, абразивный завод и ряд других производств. В районе Национального парка «Таганай» ПП находится в предгорье горы Таганай на незначительном удалении от г. Златоуст. В районе г. Аша ПП находится в черте города, вблизи от железнодорожного полотна, подвержена также поливалентному техногенному загрязнению со стороны промышленных предприятий города – металлургического и химического заводов. В районе г. Сим ПП находится на окраине города, вблизи (200-300 м) от автотрассы. Помимо крупной автомагистрали, источником загрязнения в городе являются выбросы ОАО «Агрегат». Загрязнение этих ПП можно охарактеризовать как умеренное. В районе пос. Веселовка ПП находится на расстоянии 20 км южнее г. Златоуста, в долине реки Ай. В районе пос. Точильный ПП находится на расстоянии 30 км северовосточнее г. Аша в предгорье Воробьиных гор. ПП в районе пос. Караидель и пос. Павловка находятся вблизи Павловского водохранилища на достаточно большом расстоянии от промышленных предприятий. Эти

ПП определены нами как оптимальные, и использованы в качестве контрольных.

В целом, для насаждений из условий техногенного загрязнения, когда выбросы загрязнителей значительно превышают ПДК, характерно наличие большого числа суховершинных деревьев, усыхание боковых побегов, пожелтение, а чаще покраснение хвои. В этих условиях состояния насаждений охарактеризованы как «сильно ослабленные» и «ослабленные». В оптимальных и контрольных условиях состояния насаждений определены как «здоровые».

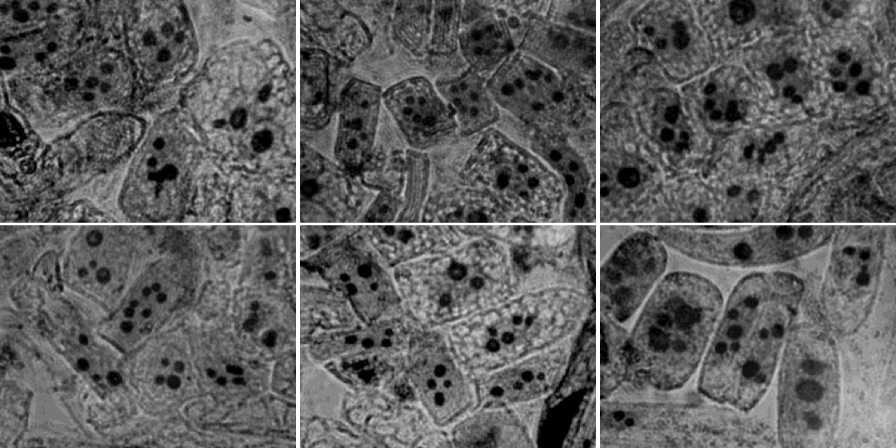

В качестве материала для проведения исследований использована меристематическая ткань проростков семян. В качестве методов использовали общепринятые рекомендации окрашивания ядрышек [33], в том числе адаптированные применительно к хвойным породам [27]. Давленые препараты изучали при помощи микроскопа БИМАМ Р 13, используя окуляры х7, объективы х25 или х40, насадку х1.6 или х 2.5. Исследовали с каждой пробной площади не менее 100 клеток (микрофотографии клеток с ядрышками представлены на рис. 1). В результате исследований определяли максимальное и среднее число ядрышек на клетку, а также показатели ядерно-ядрышковых отношений. Статистическую обработку результатов проводили общепринятыми методами [10].

Таблица 1. Показатели ядрышковой активности у пихты сибирской в различных экологических условиях

|

Местонахождение ПП |

Число ядрышек на клетку |

Ядерно-ядрышковое отношение |

|||

|

максимальное значение |

среднее значение ±ошибка |

коэффициент вариации |

среднее значение ±ошибка |

коэффициент вариации |

|

|

г. Златоуст (7-ой участок) ** |

11 |

5,51±0,20 |

36,30 |

4,42±0,15 |

33,94 |

|

г. Златоуст (свалка) ** |

14 |

5,94±0,23 |

38,72 |

4,14±0,12 |

28,99 |

|

Национальный парк "Таганай" *** |

10 |

5,02±0,18 |

35,86 |

5,42±0,16 |

29,52 |

|

пос. Веселовка |

9 |

4,45±0,14 |

31,46 |

6,57±0,19 |

28,92 |

|

г. Аша * |

13 |

5,15±0,19 |

36,89 |

5,44±0,18 |

33,09 |

|

г. Сим * |

12 |

4,94±0,15 |

30,36 |

5,93±0,20 |

33,73 |

|

пос. Точильный |

8 |

4,52±0,16 |

35,40 |

6,26±0,23 |

36,74 |

|

пос. Караидель |

10 |

4,42±0,13 |

29,41 |

5,94±0,17 |

28,62 |

|

пос. Павловка |

10 |

5,22±0,19 |

36,40 |

6,17±0,18 |

29,17 |

Примечание: * - умеренное загрязнение; ** - сильное загрязнение; *** - предгорья; без обозначений - контрольные и фоновые условия

Рис. 1. Микрофотографии меристематических клеток пихты сибирской с различным числом ядрышек

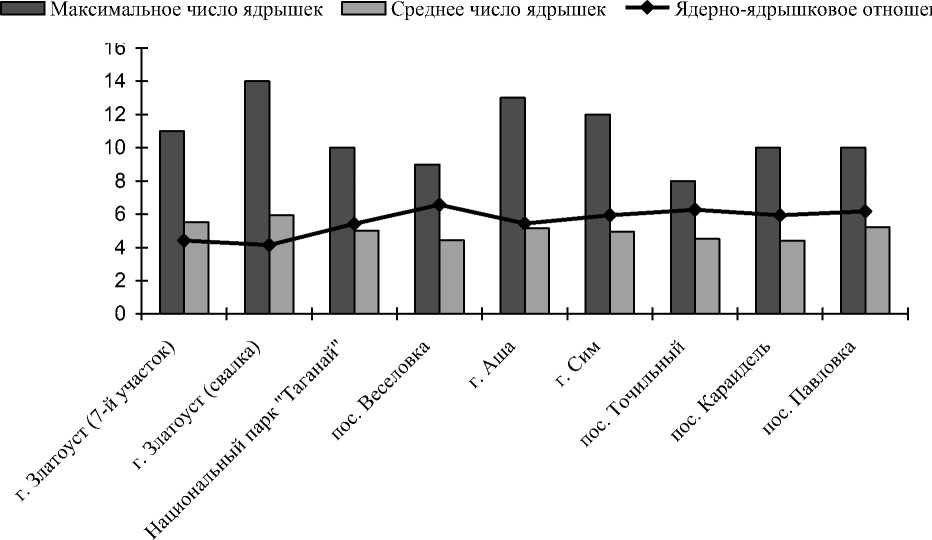

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных исследований показали, что среднее число ядрышек на клетку варьирует незначительно и составляет на различных ПП 4-5 ядрышек. Максимальное же число ядрышек на исследованных ПП варьирует от 8 до 14, причем наиболее высокое значение этого показателя наблюдается в условиях сильного и умеренного техногенного загрязнения . В этих же условиях наблюдаются более низкие значения ядерно-ядрышковых отношений, они на 1-2 единицы ниже, чем в относительно чистых и оптимальных условиях (чем меньше этот показатель, тем больше объем ядрышек), что, несомненно, определяет тенденцию увеличения актив- ности ядрышкообразующей системы у пихты сибирской в стрессовых условиях (таблица). Полученные данные согласуются с результатами многочисленных исследований ядрышкообразующих районов хромосом других хвойных видов (сосны обыкновенной, ели сибирской и лиственницы Сукачева), анализ которых показывает наличие высокого полиморфизма по числу, частоте встречаемости и локализации вторичных перетяжек в их кариотипах [1, 2, 4, 9, 17, 20, 23-26, 29, 31, 32, 34,37,38]. Кроме того, некоторые исследователи отмечают отчетливую тенденцию увеличения числа нуклеолярных районов хромосом в экологически неблагоприятных условиях (болота, высокогорья, север- ные широты, промышленное загрязнение) [24, 26, 28, 35, 38]. Приведенные результаты исследования функциональной активности ядрышковых организаторов хромосом у пихты сибирской согласуются с данными полученными нами ранее на примере сосны обыкно- венной, ели сибирской и лиственницы Сукачева, которые также свидетельствуют о повышении ядрышковой активности в природных экстремальных условиях и условиях техногенного загрязнения [14-16].

Рис. 2. Показатели ядрышковой активности пихты сибирской в различных экологических условиях

Выводы:

-

1. В стрессовых условиях у пихты сибирской наблюдается некоторое увеличение функциональной активности ядрышковых организаторов хромосом, то есть активизируются механизмы, обеспечивающие организмам процессы адаптивных изменений.

-

2. Ядрышкообразующая система у исследованного вида является одним из важных элементов, с помощью которого осуществляется адаптация организмов в экологически неблагоприятных условиях.

-

3. Исследованные показатели ядрышковой активности могут быть рекомендованы для оценки степени стрессового воздействия на насаждения пихты сибирской при мониторинговых наблюдениях.

Список литературы Оценка функциональной активности ядрышковых организаторов хромосом у пихты сибирской в различных экологических условиях

- Абатурова, Г.А. Кариотипы сосны обыкновенной в европейской части СССР//Научные основы селекции хвойных древесных пород. -М.: Наука, 1978. С. 66-82.

- Абатурова, Г.А. Кариологическая характеристика популяций сосны обыкновенной в азиатской части СССР/Г.А. Абатурова, О.П. Шершукова//Цитология и генетика. 1981. Т. 15. № 1. С. 18-22.

- Алексеев, В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев//Лесоведение. 1989. № 4. С. 51-57.

- Бударагин, В.А. Анализ кариотипов изолированных популяций сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Северном и Центральном Казахстане//Генетика. 1973. Т. 9. № 9. С. 41-52.

- Бударагин, В.А. Кариотип пихты сибирской Казахстанского Алтая//Цитология. 1972. Т. 14., №1. С. 130-133.

- Бударагин, В.А. Кариотип пихты сибирской Джунгарского Алатау. -Леса и древесные породы Северного Казахстана. -Л.: Наука, 1974. С. 81-84.

- Бударагин, В.А. Кариотипы основных хвойных видов Казахстана//Тр.Каз.НИИЛХа. -Алма-Ата: Кайнар, 1980. Т.2: Защитное лесоразведение и вопросы селекции в Северном Казахстане. С. 116-122.

- Буторина, А.К. Анализ чувствительности различных критериев цитогенетического мониторинга/А.К. Буторина, В.Н. Калаев//Экология. 2000. № 3. С. 206-210.

- Владимирова, О.С. Кариологические особенности ели сибирской Picea obovata Ledeb. из разных мест произрастания//Цитология. 2002. Т. 44. № 7. С. 712-718.

- Вольф, В.Г. Статистическая обработка данных. -М.: Колос, 1966. 255 с.

- Дуброва, Н.А. Ядрышковые организаторы хромосом как адаптивный элемент вида//Журнал общей биологии. 1989. Т. 50. №2.С. 213-217.

- Дуброва, Н.А. Изучение полиморфизма ядрышкообразующих хромосом у видов рода Actaea L. (Ranunculaceae Juss.)/Н.А. Дуброва, Л.А. Малахова//Цитология и генетика. 1980. Т.14. №5. С.3-8.

- Калашник, Н.А. Характеристика естественных насаждений хвойных видов Южного Урала по цитогенетическим показателям//Вестник Оренбург. гос. ун-та. 2009. № 6. С. 157-160.

- Калашник, Н.А. Оценка функциональной активности ядрышковых организаторов хромосом у ели сибирской в различных экологических условиях//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т.15, № 3(3). С. 1049-1052.

- Калашник, Н.А. Оценка функциональной активности ядрышковых организаторов хромосом у лиственницы Сукачева в условиях техногенного загрязнения//Вестник Оренбургского госуд. университета. 2013. № 10 (159). С. 195-197.

- Калашник, Н.А. Функциональная активность ядрышковых организаторов хромосом у сосны обыкновенной в условиях техногенного загрязнения//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т.15, №3(4). С. 1302-1305.

- Кириченко, О.И. Изменчивость морфологических и кариологических признаков некоторых популяций сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на Украине: Автореф. дисс. … к.б.н. -Воронеж, 1984. 20 с.

- Комплексный доклад о состоянии окружающей среды Челябинской области в 2004 году. Челябинск: Министерство радиационной и экологической безопасности Челябинской области. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области. 2005. 221 с.

- Корочкин, Л.И. Взаимодействие генов в развитии. -М.: Наука, 1976. 280 с.

- Круклис, М.В. Кариологические особенности Picea obovata Ldb.//Лесоведение. 1971. №2. С. 76-84.

- Кулаева, О.Н. О регуляции экспрессии генов в растительных клетках//Физиология растений. 1978. Т. 25. Вып. 5. С. 909-1008.

- Машкин, С.Н. Сезонная динамика числа и размеров ядрышек и ядерно-ядрышковых отношений у представителей подсемейства сливовых при их интродукции/С.Н. Машкин, М.И. Назарова//Цитология. 1976. Т.18. № 12. С. 1438-1443.

- Медведева, Н.С. Кариологическое исследование ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) из Якутской АССР/Н.С. Медведева, Е.Н. Муратова//Известия СО АН СССР. Сер. биол. наук. 1987. Вып. 1. № 6. С.15-21.

- Муратова, Е.Н. Кариологическое исследование болотных и суходольных популяций сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)/Е.Н. Муратова, Т.С. Седельникова//Экология. 1993. № 6. С.41-50.

- Муратова, Е.Н. Кариологическое исследование лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii N. Dyl.): Нуклеолярные районы и структурные перестройки/Е.Н. Муратова, Н.Е. Чубукина//Цитология и генетика. 1985. Т. 19. № 6. С. 419-425.

- Муратова, Е.Н. Кариосистематика семейства Pinaceae Lindl. Сибири и Дальнего Востока: Автореф. дисс. … д.б.н. -Новосибирск, 1995. 32 с.

- Муратова, Е.Н. Методики окрашивания ядрышек для кариологического анализа хвойных//Ботан. журнал. 1995. Т. 80, №2. С. 82-85.

- Особенности формирования популяций сосны обыкновенной. -М.: Наука, 1984. 128 с.

- Правдин, Л.Ф. Сосна обыкновенная. Изменчивость, внутривидовая систематика и селекция. -М.: Наука, 1964. 190 с.

- Проблемы экологии: Принципы их решения на примере Южного Урала/Под.ред. Н.В. Старовой. -М.: Наука, 2003. 287 с.

- Путенихин, В.П. Ель сибирская на Южном Урале и в Башкирском Предуралье (популяционно-генетическая структура)/В.П. Путенихин, З.Х. Шигапов, Г.Г. Фарукшина. -М.: Наука, 2005. 180 с.

- Путенихин, В.П. Лиственница Сукачева на Урале: изменчивость и популяционно-генетическая структура/В.П. Путенихин, Г.Г. Фарукшина, З.Х. Шигапов. -М.: Наука, 2004. 276 с.

- Сабанеева, Е.В. Специфичность окрашивания ядрышковых организаторов азотнокислым серебром//Цитология. 1989. Т. 31. №1. С. 5-14.

- Сунцов, А.В. Цитогенетика и эмбриология сосны обыкновенной в изолированных популяциях Центральной Тувы: Автореф. дисс. … к.б.н. -Красноярск, 1984.16 с.

- Шафикова, Л.М. Характеристика кариотипа сосны обыкновенной при промышленном загрязнении/Л.М. Шафикова, Н.А. Калашник//Лесоведение. 2000. № 2. С. 30-36.

- Шахбазов, В.Г. Некоторые особенности ядрышка и ядра в клетках гибридного лука/В.Г. Шахбазов, Н.Г. Шестопалова//Докл. АН СССР. 1971. Т.196. № 5. С. 1207-1208.

- Шишниашвили, Р.М. Кариотип сосны Сосновского//Цитология. 1968. Т.10. № 2. С. 255-258.

- Kalashnik, N. Karyotype varyability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Ural mountain populations/N. Kalashnik, N. Starova//Cytogenetic studies of forest trees and shrub species. Contributions by member of the IUFRO Cytogenetic Working Party/Eds. by Borzan Z. and Schlarbaum S.E. -Zagreb, 1997. P. 131-147.