Оценка функциональных нарушений и качества жизни у больных злокачественными новообразованиями околоушной слюнной железы после комбинированного лечения

Автор: Авдеенко М.В., Чойнзонов Е.Л., Балацкая Л.Н., Мусабаева Л.И., Абдулкина Н.Г., Горелова Ю.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 (22), 2007 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования 47 больных злокачественными новообразованиями околоушной слюнной железы. Всем пациентам проведено комбинированное лечение - операция в объеме паротидэктомии и послеоперационный курс лучевой терапии. Органосохраняющее хирургическое вмешательство с сохранением лицевого нерва выполнено 23 пациентам. Методом электронейромиографии проведена оценка динамики восстановительных процессов в п. Facialis и иннервируемой им мимической мускулатуре. Выполнена количественная оценка качества жизни больных в рамках Международного протокола с Европейской организацией исследования и лечения рака. Установлено, что органосохраняющие операции с послеоперационной нейтронной терапией при злокачественных новообразованиях околоушной слюнной железы не приводят к значительным нарушениям функции мимической мускулатуры, речи и питания, что позволяет сократить сроки социально-трудовой адаптации и значительно улучшает качество жизни.

Злокачественные новообразования, околоушная слюнная железа, органосохраняющее лечение, нейтронная терапия, электронейромиография, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/14054557

IDR: 14054557 | УДК: 616.316.5-006.4-059-008

Текст научной статьи Оценка функциональных нарушений и качества жизни у больных злокачественными новообразованиями околоушной слюнной железы после комбинированного лечения

Злокачественные опухоли околоушных слюнных желез в структуре всех новообразований больших слюнных желез встречаются в 10–46%, что составляет 0,5–1 % от всей онкологической патологии. Наиболее часто они выявляются у больных в возрасте 30–60 лет [4].

Лечебная тактика основывается, как правило, на комбинации хирургического и лучевого методов. Традиционным считается проведение фотонной терапии на дооперационном этапе и выполнение оперативного вмешательства в объеме паротидэктомии с резекцией лицевого нерва. По мнению А.И. Пачеса [4], только в этом случае можно говорить о радикально выполненной операции. Ввиду того, что метастазы в регионарные лимфатические узлы наблюдаются в 9–50 % случаев, в зависимости от степени дифференцировки опухоли, что является прогностически неблагоприятным фактором, в обязательном порядке необходимо производить удаление регионарных лимфатических узлов в едином блоке с железой, пораженной опухолью [5, 6].

С момента появления метода нейтронной терапии эффективность лучевого лечения рака околоушных слюнных желез возросла [3]. Быстрые нейтроны более эффективны при лечении радиорезистентных опухолей благодаря радиобиологическим особенностям своего действия. К ним относится меньшая зависимость повреждения от фазы клеточного цикла, от степени насыщения клеток кислородом, низкая вероятность репарации сублетальных повреждений, меньшее различие в радиочувствительности злокачественных клеток по сравнению с фотонным излучением [9].

Нарушение функции лицевого нерва при выполнении оперативного вмешательства на околоушной слюнной железе является одной из актуальных проблем и определяется как распространённостью заболевания, так и значительной частотой развития послеоперационных осложнений при резекции лицевого нерва [7, 10, 11]. Двигательный дефицит мимической мускулатуры, возникающий вследствие травмы, приводит не только к косметическому дефекту, но и к нарушению актов жевания и глотания, речевой функции, логофтальму.

Развитие новых методов комбинированного лечения и совершенствование реабилитационных мероприятий диктуют необходимость изучения качества жизни у данной категории больных, так как в современных условиях результаты лечения необходимо оценивать не только по критерию выживаемости, но и по специальным показателям качества жизни [1, 8]. Это особенно актуально при лечении новообразований околоушной железы, поскольку нарушения функции лицевого нерва после хирургического лечения неблагоприятно отражаются на физическом состоянии, психоэмоциональной сфере больных, нередко вызывают длительное нарушение трудоспособности и существенно снижают качество жизни.

Целью нашего исследования является оценка функционального состояния лицевого нерва и качества жизни больных злокачественными новообразованиями околоушной слюнной железы после комбинированного лечения.

Материал и методы

Под нашим наблюдением находилось 47 больных, которые были распределены на 4 клинические группы в соответствии с проводимым лечением. Основными критериями распределения послужили способ оперативного вмешательства и методика проводимой лучевой терапии. Пациентам первой группы на первом этапе выполнялось оперативное вмешательство в объеме фасциально-футлярного иссечения клетчатки шеи и паротидэктомии с резецированием лицевого нерва, а в послеоперационном периоде проводился курс сочетанной нейтронно-фотонной терапии (второй этап лечения). Пациентам второй группы оперативное лечение выполнялось в объеме фасциально-футлярного иссечения клетчатки шеи и паротидэктомии с сохранением лицевого нерва и послеоперационным курсом сочетанной нейтронно-фотонной терапии. Больные третьей и четвертой групп распределены по методике оперативного вмешательства в том же соответствии, что и в первых двух, однако вторым этапом им проводилась фотонная терапия. Способы комбинированного лечения злокачественных новообразований околоушных слюнных желез с резекцией лицевого нерва и послеоперационной нейтронной терапией, а также органосохраняющего лечения с препаровкой лицевого нерва и послеоперационной нейтронной терапией защищены патентами РФ № 211458993 и № 2206277 [3, 9].

Нейтронная терапия проводилась на циклотроне У-120, средней энергией 6,3 МэВ – для больных первой группы двумя фракциями в нед, РОД 1,4–2,0 Гр, до СОД 40–45 изоГр. Пациенты второй группы получали нейтронную терапию РОД 2,0–2,4 Гр двумя фракциями в нед с интервалом 48–72 ч до СОД 35–40 изоГр. При наличии метастазов лучевая терапия дополнялась фотонным компонентом на зону регионарного лимфооттока.

Пациентам первой группы с целью объективизации функциональных показателей проводилось электронейромиографическое исследование лицевого нерва на аппарате «Нейромиан», с программным обеспечением «Нейротест». Данная работа выполнялась на базе ФГУ «НИИ курортологии и физиотерапии» в рамках совместного протокола научных исследований.

Таблица 1

Распределение пациентов в зависимости от способа лечения

|

Группы больных |

Методика лучевой терапии |

Объем оперативного вмешательства |

Количество пациентов |

|

|

абс. ч. |

% |

|||

|

I |

Сочетанная нейтронно-фотонная терапия |

Органосохраняющее |

23 |

48,9 |

|

II |

Фотонная терапия |

С резекцией лицевого нерва |

11 |

23,4 |

|

III |

Органосохраняющее |

5 |

10,6 |

|

|

IV |

С резекцией лицевого нерва |

8 |

17,1 |

|

|

Всего |

47 |

100 |

||

Электронейромиографическое исследование проводилось непосредственно после окончания комбинированного лечения, через 3 и 6 мес после завершения лечения. Изучали динамику показателей n. facialis и иннервируемых им мышц m. Orbicularis oculi, m. Nasalis, m. Orbicularis oris. Определяли амплитуды вызванных мышечных потенциалов (М-ответ) при стимуляции двигательных точек нервов и скорость проведения импульсов по эфферентным волокнам нерва.

Результаты и обсуждение

При электронейромиографическом исследовании лицевого нерва у больных с органосохраняющим лечением выявлено, что у всех пациентов в раннем послеоперационном периоде зарегистрированы признаки грубой демиелинизирующей нейропатии, характеризующейся уменьшением амплитуд М-ответов и снижением скорости проведения импульсов. Через 6 мес после окончания лечения отмечалось увеличение амплитуд М-ответов на 18–20 % и нормализация показателей скоростей проведения импульсов по эфферентным волокнам. Полученная динамика свидетельствует об ускорении процессов ремиелинизации исследуемых нервов и реиннервации мимической мускулатуры. Значительные улучшения наступали в сроки от 12 до 24 нед, что соответствует общей статистике восстановления посттравматических поражений периферических нервов [2].

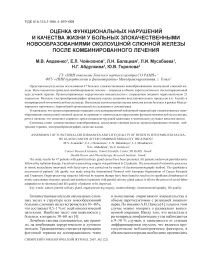

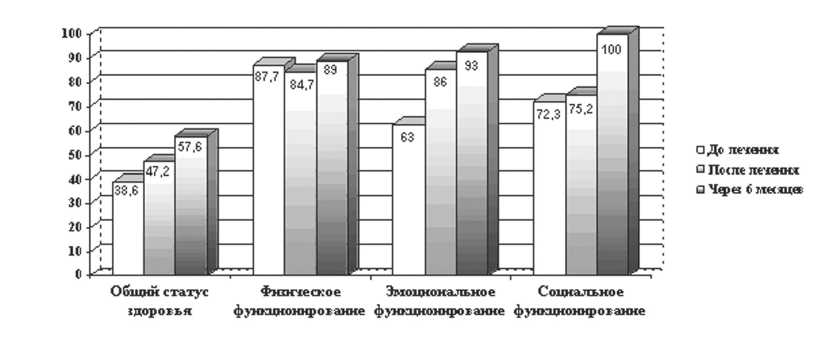

Изучение качества жизни в сравнительном аспекте показало, что органосохраняющее комбинированное лечение с послеоперационной нейтронной терапией пациентов со злокачественными новообразованиями околоушной слюнной железы позволяет избежать тяжелых осложнений, связанных с параличом мимической мускулатуры. Нами исследованы показатели общего состояния здоровья, функциональные шкалы (физическое, эмоциональное и социальное функционирование) и симптоматические шкалы: речевая функция, питание, социальные контакты и открывание рта.

Данные исследования качества жизни больных злокачественными новообразованиями околоушной слюнной железы выявили

Рис. 1. Показатели общего статуса здоровья и функциональных шкал.

Рис. 2. Показатели симптоматических шкал.

положительную динамику по показателям функциональной и симптоматической шкал, а также общего статуса здоровья, от момента начала комбинированного лечения до завершения процессов восстановления через 6 мес (рис. 1). Отмечено ухудшение показателей физического функционирования и речевой функции сразу после лечения и восстановление этих показателей через 6 мес (рис. 2). Подобные результаты можно объяснить отсутствием у данной категории пациентов тяжелых последствий калечащего оперативного вмешательства с резекцией лицевого нерва и связанных с этим функциональных нарушений.

Таким образом, выполнение органосохраняющего лечения больным злокачественными новообразованиями околоушной слюнной железы не приводит к значительному нарушению функции мимической мускулатуры, речевой функции, питания. Проведение электронейро-миографического исследования позволяет объективизировать в динамике восстановительные процессы в лицевом нерве. Комбинированное лечение с препаровкой лицевого нерва и послеоперационной нейтронной терапией позволяет сократить сроки социально-трудовой адаптации и значительно улучшает качество жизни.