Оценка гемодинамических параметров матки при физиологическом течении беременности

Автор: Чехонацкая М.Л., Петросян Н.О.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Лучевая диагностика

Статья в выпуске: 2 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ параметров гемодинамики матки и шейки матки на протяжении второго, третьего триместров физиологической беременности. Материал и методы. Проводилось динамичное ультразвуковое исследование 240 женщин с физиологическим течением одноплодной беременности в сроки от 12 недель гестации до срочных родов. Результаты. Для второго триместра беременности характерным является перераспределение общего маточного кровотока в сторону усиления кровоснабжения в большей степени тела, нежели шейки матки. С третьего триместра беременности до момента срочных родов нами установлено достоверное увеличение кровоснабжения шейки матки; выявлена тенденция к увеличению емкости сосудистого русла и снижению периферического сопротивления сосудов шейки матки. Заключение. Заблаговременное выявление нарушений маточной и шеечной гемодинамики позволяет прогнозировать возникновение различных патологических состояний.

Беременность, гемодинамика шейки матки, маточная гемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14918106

IDR: 14918106

Текст научной статьи Оценка гемодинамических параметров матки при физиологическом течении беременности

Медико-социальная значимость преждевременных родов определяется высокой перинатальной заболеваемостью и смертностью недоношенных детей, большими финансовыми затратами, связанными с их выхаживанием, воспитанием и обучением, а также значительной долей этих детей среди инвалидов с детства [4]. При этом наибольший процент преждевременных родов (55,3%) приходится на сроки гестации 34–37 недель, в то время как в 22–27 недель беременности он не превышает 5,7% [4].

Более того, преждевременное прерывание беременности препятствует приросту населения, неблагоприятно отражается на репродуктивной функции женщин и остается одной из главных причин перинатальной смертности, особенно высокой в группе выживших глубоко недоношенных детей и с экстремально низкой массой тела [4].

В связи с этим особого внимания заслуживают работы, посвященные вопросам заблаговременного формирования группы повышенного риска по развитию преждевременных родов. Несмотря на большое количество работ и в целом единое мнение исследователей по критериям формирования группы риска преждевременных родов на основании исследования длины цервикального канала в середине второго триместра гестации, на наш взгляд, такая тактика является запоздалой и недостаточно эффективной.

Более того, необходима разработка критериев недонашивания, позволяющих оценивать риск и в более ранние гестационные сроки, когда применяемые методы коррекции могут быть наиболее эффективными.

Цель: проведение анализа показателей гемодинамики сосудов матки на протяжении второго, третьего триместров физиологической гестации.

Материал и методы. Представленные ультразвуковые исследования маточной и шеечной гемодинамики выполнялись с 2010 по 2013 г. на клинической базе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, МУЗ «Городская поликлиника №2» г. Саратова и родильного дома №4 при МУЗ «Городская клиническая больница №8».

Для решения поставленной цели проводилось динамичное ультразвуковое исследование 240 женщин с физиологическим течением одноплодной беременности и развитием плода в сроки 12 недель гестации до срочных родов. От всех пациенток получено добровольное информированное согласие на включение их в данное исследование.

Средний возраст женщин, включенных в исследование, варьировал от 19 до 39 лет и в среднем составил 24,3±2,2 года. Установлено, что 165 (68,75%) женщин были первородящими и 75 (31,25%) повторнородящими. Во всех наблюдениях беременность завершилась своевременными родами per vias natu-ralis при сроке гестации 38,4±0,5 нед. Средние массо-ростовые показатели новорожденных составили 3391,7±227,4 г и 51,6±1,5 см соответственно; оценка новорожденных по шкале Апгар на 1 и 5 мин было равна 7,78±0,24 балла и 8,89±0,19 балла.

Ультразвуковые исследования проведены на приборах HD3 (Phillips), оснащенных трансвагинальными (7,5Мгц) и трансабдоминальными конвексными мультичастотными (3,5Мгц) датчиками. При выполнении допплерографических исследований частотный фильтр устанавливался на уровне 50 Гц, допплеровский угол не превышал 60°. Во всех наблюдениях данные фетометрии соответствовали нормативам для срока гестации, отсутствовали маркеры хромосомных аномалий и пороки развития плода.

При трансабдоминальном исследовании измерялись показатели кровотока в общей маточной артерии, в ее восходящей и нисходящих ветвях, а при трансвагинальном исследовании — в артериях и венах стромы шейки матки, а также в нисходящей ветви маточной артерии на уровне проекции перешейка [1, 3, 5, 6].

При количественном анализе гемодинамики матки и шейки матки измерялись систолическая (PSV) и конечная диастолическая (EDV) скорости кровотока в общей маточной артерии (общ. МА), а также в ее восходящих (восх. МА) и нисходящих (нисх. МА) ветвях; рассчитывались индексы резистентности (IR), систоло-диастолическое отношение (S/D) [1, 3, 5, 6].

При трансвагинальном исследовании в В-режиме производилась биометрия шейки матки. При изучении васкуляризации шейки матки согласно методике М. Н. Буланова (2004) были выделены 4 уровня (бассейна) шеечной перфузии [7]. Первый уровень: нисходящие ветви маточных артерий и соответствующие вены, идущие от проекции перешейка по направлению к влагалищной части шейки матки вдоль ее боковых стенок; второй уровень: артерии дуговой формы, отходящие от нисходящих маточных ветвей аналогично дуговым маточным артериям, а также соответствующие вены; третий уровень: артерии стромы, идущие радиально по направлению к цервикальному каналу, а также вены стромы; четвертый уровень: субэндоцервикальные артерии и вены.

Для статистической обработки результатов исследования использовали пакет прикладных программ Statistica 6,0. Для оценки статистической значимости различий использовали параметрические методы анализа. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты. По мере возрастания срока гестации систолические скорости кровотока в общей маточной артерии увеличиваются с 57,05±0,56 см/с в 12 недель до 73,10±0,07 см/с (р<0,05) в 40 недель; диастолические скорости возрастают с 22,82±0,09 см/с до 43,5±0,06 см/с (р<0,05) соответственно.

При этом нами отмечено, что при физиологическом течении беременности с 12 до 20 недель гестации систолические скорости кровотока в общей маточной артерии увеличиваются на 16,97%: с 57,05±0,56 см/с до 66,73±0,05 см/с (р<0,05), диастолические скорости на 46,19%: с 22,82±0,09 см/с до 33,36±0,05 см/с (р<0,05); с 20 по 28-ю неделю беременности увеличение систолической скорости кровотока составило 5,45%: с 66,73±0,05 см/с до 70,36±0,07 см/с (р<0,05), диастолической скорости кровотока 11% (с 33,36±0,05 см/с до 37,03±0,05 см/с (р<0,05)); с 28 по 40-ю неделю беременности увеличение систолической скорости кровотока составило 3,89%: с 70,36±0,07 см/с до 73,1±0,07 см/с (р<0,05), диастолической скорости кровотока 17,47% (с 37,03±0,05 см/с до 43,5±0,06 см/с (р<0,05)).

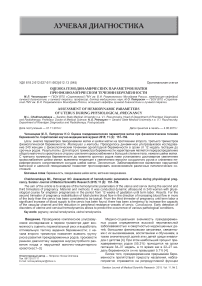

В то же время (рис. 1) по мере возрастания срока гестации с 12 до 40 недель на фоне вышеописанного увеличения систолических и диастолических скоростей кровотока происходит снижение индекса резистентности в общей маточной артерии с 0,60±0,21 до 0,39±0,11 (р<0,05), в нисходящей ветви маточной артерии с 0,63±0,11 до 0,37±0,09 (р<0,05), в восходящей ветви маточной артерии с 0,61±0,22 до 0,40±0,13 (р<0,05).

При этом обращает на себя внимание, что динамика снижения индексов резистентности в общей маточной артерии и в ее ветвях на разных сроках гестации различная.

Так, индекс резистентности в общей маточной артерии с 12 до 20-й недели гестации уменьшается с 0,60±0,21 до 0,51±0,01 (р<0,05), с 20 до 28-й недели гестации с 0,51±0,01 до 0,47±0,02 (р<0,05), с 28 до 32-й недели гестации с 0,47±0,02 до 0,45±0,01 (р<0,05), с 32 до 33-й недели гестации с 0,45±0,01 до 0,44±0,02 (р>0,05) и с 33 до 40-й недели гестации с 0,44±0,02 до 0,39±0,11 (р<0,05); что указывает на снижение периферического сопротивления сосудов

-♦—IR в общей маточной артерии

-♦—IR в нисходящей ветви маточной артерии

-*-IR в восходящей ветви маточной артерии

Срок гестации (недель)

Рис. 1. Сравнительная характеристика изменений индекса резистентности в общей маточной артерии и в ее нисходящих и восходящих ветвях в зависимости от срока гестации матки в среднем на 17,65, 7,59, 4,18, 0,45 и 14,62% соответственно.

Динамика снижения IR в восходящей ветви маточной артерии выглядела следующим образом: с 12 до 20-й недели гестации с 0,61±0,22 до 0,52±0,09 (р<0,05), с 20 до 28-й недели гестации 0,52±0,09 до 0,457±0,12 (р<0,05), с 28 до 32-й недели гестации с 0,457±0,12 до 0,43±0,16 (р<0,05), с 32 до 33-й недели гестации с 0,43±0,16 до 0,424±0,11 (р>0,05) и с 33 до 40-й недели гестации с 0,424±0,11 до 0,40±0,13 (р<0,05); что указывает на снижение периферического сопротивления сосудов матки в среднем на 17,31, 13,79, 6,03, 1,42 и 6% соответственно.

В то же время в нисходящей ветви маточной артерии по мере возрастания срока гестации во втором триместре IR снижается с 12 до 20-й недели гестации с 0,63±0,11 до 0,57±0,11 (р<0,05), с 20 до 28-й недели гестации 0,57±0,11 до 0,54±0,09 (р<0,05), с 28 до 32-й недели гестации с 0,54±0,09 до 0,515±0,19 (р<0,05), с 32 до 33-й недели гестации с 0,515±0,19 до 0,495±0,11 (р>0,05) и с 33 до 40-й недели гестации с 0,495±0,11 до 0,37±0,09 (р<0,05); вышеописанные изменения свидетельствуют об уменьшении периферического сопротивления сосудов шейки матки на 10,53, 5,56, 2,47, 4,04 и 33,78% соответственно.

В режиме энергетической допплерографии нам удалось изучить васкуляризацию шейки матки во всех бассейнах [3, 6, 7] у всех обследованных пациенток.

Согласно полученным в работе результатам, установлен факт увеличения абсолютных величин скоростей артериального кровотока во всех бассейнах шеечной перфузии по мере возрастания срока гестации у женщин с физиологическим течением беременности.

Во втором триместре беременности, по данным трансвагинальной эхографии, систолические скорости артериального кровотока в нисходящей ветви маточной артерии увеличиваются на 11,88% (с 13,30±0,02 см/с в 12 до 14,88±0,03 см/с в 28 недель), в периферической зоне шейки матки на 16,67% (с 8,34±0,03 см/с до 9,73±0,03 см/с соответственно). В стромальной зоне на 9,05% (с 6,41+0,02 см/с в 12 недель до 6,99±0,01 см/с в 28 недель), в центральной зоне на 8,96% (с 4,91+0,02 см/с до 5,35+0,01 см/с соответственно).

При этом показатели диастолической скорости кровотока в нисходящей ветви маточной артерии возрастают на 42,86% (с 2,8+0,01 см/с в 12 недель до 4,0±0,02 см/с в 28 недель гестации), в периферической зоне шейки матки на 48,1% (с 2,1+0,02 см/с до 3,11±0,02 см/с соответственно). В стромальной зоне на 22,06% (с 2,04+0,01 см/с в 12 недель до 2,49+0,02 см/с в 28 недель) и в центральной зоне на 14,75% (с 2,78±0,02 см/с до 3,19±0,02 см/с соответственно) (p<0,05). Достоверно установлено, что увеличение артериального кровотока во всех бассейнах кровоснабжения шейки матки после 24 недель происходит значительно медленнее, чем до 20 недель гестации (p<0,05).

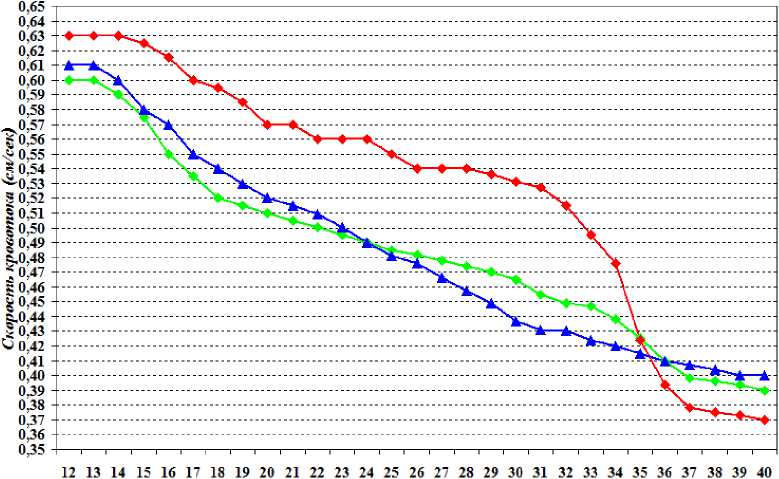

На фоне возрастания скоростей артериального кровотока отмечено снижение показателей уголне-зависимых индексов на всех уровнях шеечной перфузии. Динамика изменений индекса резистентности в артериях шейки матки по мере увеличения срока гестации представлена на рис. 2.

Во втором триместре гестации IR в нисходящей артерии в среднем снижается на 8,22% (с 0,79+0,01 в 12 недель до 0,73±0,02 в 28 недель беременности, р<0,05); в артериях периферической зоны шейки матки IR на 10,29% (с 0,75+0,02 до 0,68+0,01, р<0,05); в

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Срок гестации (недели)

-♦-IR в нисходящей ветви маточной артерии трансвагина.тьно

-■- IR в артериях стромы

-

-*-IR в артериях центральной зоны

-

—**—IR в артериях периферической зоны

Рис. 2. Динамика изменений индекса резистентности в артериях шейки матки в зависимости от срока гестации сосудах стромальной зоны на 6,25% (с 0,68+0,02 до 0,64±0,01, р<0,05) и на 7,5% в сосудах центральной зоны (IR с 0,43±0,01 до 0,4±0,01, р<0,05).

Полученные нами данные позволяют заключить, что для третьего триместра беременности характерным является увеличение кровенаполнения шейки матки за счет усиления артериального притока крови по нисходящей ветви маточной артерии и по артериям периферической и стромальной зон шейки матки, где показатели систолической скорости кровотока увеличиваются на 23,34, 32,3 и 11,1% соответственно, а показатели диастолической скорости кровотока на 67,3, 66,3 и 20,4% соответственно.

На фоне вышеописанных изменений в период с 28 по 40-ю неделю нами установлено снижение IR в нисходящей ветви маточной артерии на 17,74% (с 0,73±0,02 до 0,62±0,08, р<0,05), в периферической зоне шейки матки на 13,33% (с 0,68+0,01 до 0,6+0,04, р<0,05), в стромальной зоне на 12,28% (с 0,64+0,01 до 0,57±0,06, р<0,05), что свидетельствует об увеличении емкости сосудистого русла и снижении периферического сопротивления сосудов шейки матки.

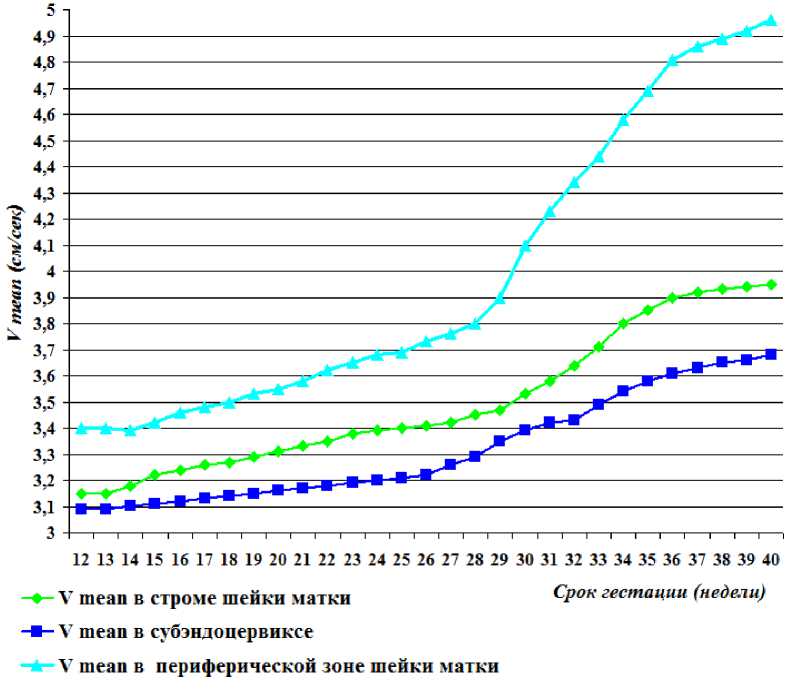

Анализ внутришеечного венозного кровотока с 12-й по 40-ю неделю беременности выявил постепенное возрастание средних значений скоростей кровотока во всех зонах шеечной перфузии, при этом нами установлены статистически значимые различия в динамике анализируемых параметров в зависимости от срока гестации (рис. 3).

Так, (рис. 3), в период 12–20 недель беременности показатели венозного кровотока менялись мало, при этом выявленные различия были статистически недостоверными (p>0,05). Средние значения скоростей венозного кровотока во всех зонах шеечной пер- фузии находились приблизительно на одинаковом уровне: 3,13±0,09 см/с в центральной зоне, 3,26±0,11 см/с в стромальной зоне и 3,48±0,01 см/с в периферической зоне (p>0,05). При этом кривые скоростей венозного кровотока во всех наблюдениях были монотонными и не изменялись при дыхательных движениях женщины.

С 20-й по 28-ю неделю гестации отмечено статистически значимое возрастание средних значений скоростей венозного кровотока до 3,29±0,11 см/с в центральной зоне, 3,45±0,18 см/с в стромальной зоне и 3,8±0,05 см/с в периферической зоне (p>0,05).

Наиболее значимое возрастание венозной перфузии шейки матки отмечено нами с 28-й по 40-ю неделю гестации (рис. 3): на 14,49% в сосудах стромальной зоны (с 3,45±0,18 см/ до 3,95±0,11 см/с), на 11,85% в сосудах центральной зоны (с 3,29+0,11 см/ до 3,68+0,15 см/с) и на 30,53% в сосудах периферической зоны (с 3,8±0,05 см/ до 4,96±0,16 см/с). При этом обращает на себя внимание то, что показатели скоростей венозного кровотока становились тесно связанными с дыхательным циклом женщины, абсолютные значения скоростей увеличивались на вдохе.

Обсуждение. В соответствии с полученными результатами при физиологическом течении беременности нами зарегистрировано постепенное увеличение скоростей артериального кровотока на всех уровнях маточной перфузии. При этом отмечается более выраженный подъем диастолических скоростей артериального кровотока, чем систолических, что свидетельствует о снижении периферического сопротивления сосудистого русла матки и подтверждается уменьшением показателей уголнезависимых индексов.

Рис. 3. Сравнительная характеристика параметров внутришеечного венозного кровотока у женщин с физиологически протекающей беременностью в сроки гестации 12–40 недель

Согласно полученным в работе результатам, для второго триместра беременности характерным является перераспределение общего маточного кровотока в большей степени в сторону усиления кровоснабжения тела матки. Так, с 12-й по 28-ю неделю беременности установлено большее увеличение параметров скоростей артериального кровотока по восходящей ветви a.uterinae, кровоснабжающей непосредственно матку (увеличение систолических скоростей кровотока на 23,29%, диастолических на 62,25%) по сравнению с ее нисходящей ветвью, ответственной за гемодинамику шейки матки (увеличение систолических скоростей на 13,66%, диастолических на 49,55%), и, соответственно, более выраженное снижение уголнезависимых индексов (IR) в восходящей ветви маточной артерии (на 33,48%) по сравнению с нисходящей ветвью, в которой периферическое сопротивление снизилось на 16,67%.

Описанные гемодинамические изменения, характерные для второго триместра беременности (возрастание в большей степени диастолического кровотока, сокращение числа случаев с низкой скоростью в начале диастолы) свидетельствуют о гестационных изменениях в спиральных артериях, обусловленных второй волной эндоваскулярной миграции трофобласта, во время которой артерии теряют мышечный и эластический слои, просвет их становится широким.

Более того, со второго триместра беременности по мере возрастания срока гестации при оценке характера кровоснабжения шейки матки у женщин с физиологическим течением беременности нами установлено незначительное, но вместе с тем достоверное увеличение ее кровенаполнения.

Вышеупомянутые незначительные гемодинамические изменения в шейке матки, согласно работам Г. А. Савицкого (1999), создавая эффект «дилятации», с одной стороны воздействуют на внутреннюю структуру самой шейки, а с другой стороны, наряду с описанным нами перераспределением кровотока в сторону тела матки, обеспечивают формирование нижнего сегмента матки [8].

Для третьего триместра беременности характерно перераспределение общего маточного кровотока в сторону усиления кровоснабжения шейки матки, что проявляется увеличением показателей скоростей артериального кровотока по нисходящей ветви маточной артерии в большей степени, чем по восходящей, и более выраженным снижением индексов периферического сопротивления в шеечной ветви (на 45,95%), ответственной за гемодинамику шейки матки, чем в восходящей ветви маточной артерии, кровоснабжающей непосредственно матку, где показатели уголнезависимых индексов снижаются лишь на 14,25% (р<0,05).

Более того, на протяжении третьего триместра нами установлено увеличение кровенаполнения шейки матки за счет усиления артериального притока крови по нисходящей ветви маточной артерии и по артериям периферической и стромальной зон шейки матки, где показатели систолической скорости кровотока увеличиваются на 24,55, 35,5 и 11,2% соответственно, а показатели диастолической скорости кровотока — на 79,8, 74,5 и 21,1% соответственно.

Этому также способствует снижение уголнезависи-мых индексов в сосудах данных бассейнов (IR с 28-й по 40-ю неделю гестации в нисходящей ветви маточной артерии уменьшается на 17,74%, в периферической зоне шейки матки на 13,33%, в стромальной зоне на 12,28%), что свидетельствует об увеличении емкости сосудистого русла и снижении периферического сопротивления сосудов шейки матки.

Заключение. В соответствии с полученными результатам нами установлено, что при физиологическом течении беременности по мере увеличения гестационного срока со второго триместра до момента срочных родов происходит постепенное увеличение скоростей артериального кровотока на всех уровнях маточной и шеечной перфузии.

Нами показано, что для второго триместра беременности характерным является перераспределение общего маточного кровотока в сторону усиления кровоснабжения в большей степени тела, нежели шейки матки.

С середины второго триместра беременности до момента срочных родов нами установлено достоверное увеличение кровоснабжения шейки матки; выявлена тенденция к увеличению емкости сосудистого русла и снижению периферического сопротивления сосудов шейки матки.

Согласно представленным данным, именно наличие морфофункциональных перестроек сосудистого русла, обеспечивающих формирование нижнего сегмента и увеличение кровенаполнения шейки, матки можно расценивать как облигатный признак обеспечения готовности матки к осуществлению ее полноценной сократительной деятельности.

Очевидно, что заблаговременное выявление нарушений маточной и шеечной гемодинамики позволит прогнозировать возникновение различных патологических состояний и своевременно провести соответствующие профилактические мероприятия.

Список литературы Оценка гемодинамических параметров матки при физиологическом течении беременности

- Мерц Э. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии. М.: МЕДпресс-информ, 2011; 720 с.

- Thaler I, Manor D, Itskovitz J, et al. Changes in uterine blood flow during human pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1990; 162: 121-125

- Агеева М.И. Ультразвуковое исследование сосудов в акушерстве. М.: Видар, 1999; 22 с.

- Нейфельд И.В. Клиническое и патогенетическое обоснование принципов диагностики и комплексной терапии угрожающего прерывания беременности при заболеваниях, передающихся половым путем: автореф. дис.... канд. мед. наук. Волгоград, 2005; 25 с.

- Агеева М.И. Допплерометрически e исследования в акушерской практике. М.: Видар, 2000; 112 с.

- Бахмач В.О., Чехонацкая М.Л., Яннаева Н.Е. и др. Изменения матки и шейки матки во время беременности и накануне родов (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал 2011; 7 (2): 396-400

- Буланов M.H. Ультразвуковая диагностика патологии шейки матки: автореф. дис... докт мед. наук. М., 2004; 41 с.

- Савицкий ГА. Биомеханика раскрытия шейки матки в родах. СПб.: ЭЛБИ, 1999; 114 с.