Оценка геофильтрационных условий девонского терригенного нефтегазоносного комплекса в северо-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции

Автор: Кожевникова Е.Е., Яковлев Ю.А., Башкова С.Е., Боталова А.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены геофильтрационные условия миграции девонского терригенного нефтегазоносного комплекса в северо-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Восстановлены условия осадкообразования отложений девонского комплекса с эмсского по тиманское время. Под влиянием крупных тектонических элементов отложения формировались в разных литолого-фациальных условиях, на исследуемой территории выделено четыре литолого-фациальные зоны. Для исследований использована выборка, включающая данные по почти 900 скважинам Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области. Установлено, что в отложениях изучаемого комплекса преобладают коллекторы очень низкой, низкой и средней пониженной емкости. В разрезе комплекса наиболее обширные зоны коллекторов низкой и средней пониженной емкости характерны для воробьевско-ардатовских, муллинских и пашийских отложений. Для этих же интервалов разреза прогнозируются благоприятные зоны аккумуляции углеводородов. В качестве эффективных элементов миграционной системы комплекса во всех литофациальных зонах рассматриваются проводящие толщи в воробьевско-ардатовских и пашийских отложениях. Проводимость муллинских отложений прогнозируется только в зоне южной части Верхнекамско-Чусовской палеовпадины и в зоне палеосводов. Проведена экспертная оценка геофильтрационных условий миграции комплекса на основе расчетных данных проводимости отложений. Наиболее благоприятные условия для миграции углеводородов установлены для отложений воробьевско-ардатовского, пашийского и тиманского возраста

Девонский терригенный комплекс, нефтегазоносный комплекс, геофильтрационные условия, пути миграции, водопроводимость, зона аккумуляции, нефтяная система

Короткий адрес: https://sciup.org/14131171

IDR: 14131171 | УДК: 550.845 | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-3-47-58

Текст научной статьи Оценка геофильтрационных условий девонского терригенного нефтегазоносного комплекса в северо-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции

Проведение поисковых работ на нефть и газ на основе выделения генерационно-аккумуляционных (нефтяных) систем считается эффективней классического метода, но переход к нему сопровождается рядом трудностей. Основными элементами нефтяных систем являются зоны генерации, пути миграции и области аккумуляции УВ [1–3]. Менее всего в литературе освещены процесс выделения (определения) путей миграции УВ и их оценка. В статье приведена зонально-региональная оценка распространения и качества пород-коллекторов, а также свойств вероятных путей миграции УВ для отложений терригенного девона на севере Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

Изучение региональных закономерностей распространения сред миграции и аккумуляции глубокозалегающих отложений, как правило, проводится в условиях резкого недостатка фактического материала, связанного с их неравномерной изученностью глубоким бурением, избирательным опробованием коллекторов в условиях высокой геофильтрационной неоднородности отложений. Отмеченные особенности весьма характерны для девонского терригенного комплекса Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

Особенности проводящих и изолирующих элементов разреза девонских терригенных отложений ранее рассматривались многими исследователями [4–10]. Практически все авторы отмечают, что зонально-региональный прогноз качества коллекторов и, следовательно, сред миграции может быть выполнен только на основе комплексного анализа структурно-тектонического развития территории и, соответственно, фактического литолого-фациального строения разреза девонских терригенных отложений.

В качестве информационной базы исследований в настоящей статье использованы данные по 651 скважине Пермского края, 183 скважинам Удмуртии и 57 скважинам Кировской области. При построении карт учитывались данные скважин, полностью вскрывших девонский терригенный комплекс, а именно информация о мощности коллектора, коэффициенте пористости (определенном по данным геофизических и лабораторных исследований), а также петрографическое описание керна. В результате построения серии палеогеографических карт на исследуемой территории восстановлены условия формирования отложений девонского терригенного комплекса и история развития крупных тектонических элементов с эмсско-го до тиманского времени. Зафиксировано заложение Верхнекамско-Чусовской палеовпадины в эмсское время и ее развитие на протяжении всего эмсско-тиманского времени, а также формирование Казанско-Кажимского авлакогена в эйфельское время и максимально активное прогибание осевой части в пашийско-тиманское время.

Условия седиментогенеза отложений девонского терригенного нефтегазоносного комплекса

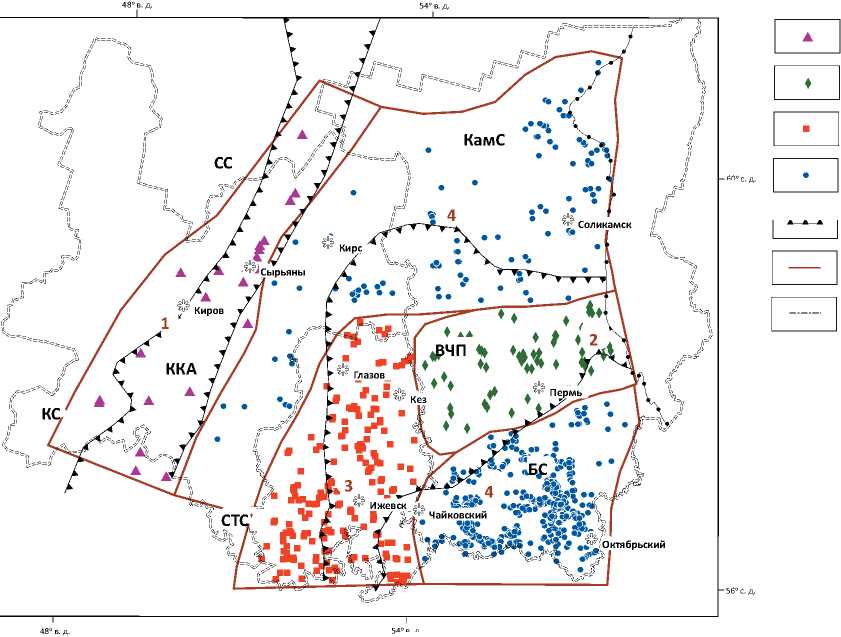

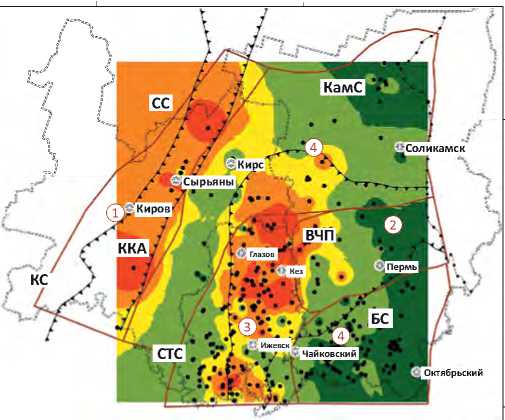

Восстановление условий осадкообразования терригенного девона и применение статистических методов (линейного дискриминантного анализа) для систематизации результатов позволило выделить четыре зоны литолого-фациальных условий, доминирующих на протяжении всего времени формирования отложений комплекса (рис. 1). Для зоны 1 характерно преобладание морских глубоководных условий с отложением преимущественно глинистых разностей, причем отложения с включением ОВ отмечены в Казанско-Кажимском авлакогене. Зона 2 расположена в центральной и восточной частях Верхнекамско-Чусовской палеовпадины и характеризуется преобладанием условий открытого моря с накоплением терригенных разностей и локальным развитием карбонатных пород преимущественно эмсско-эйфельского возраста. В зоне 3 преобладали морские мелководные условия, а разрез представлен преимущественно песчаниками, хорошо отсортированными и окатанными. Зона приурочена к юго-западной части Верхнекамско-Чусовской палеовпадины. Зона 4 выделяется на двух территориях — на юго-востоке Пермского края и в северных районах Пермского края и Кировской области. Формирование отложений проходило в прибрежно-морских условиях, разрез отличается развитием палеорусел или линз маломощных песчаников, не выдержанных по площади коллекторов. Условия седиментогене-за девонских отложений в 3-й и 4-й зонах характеризуются как благоприятные для развития пород-коллекторов.

Оценка миграционных и аккумуляционных сред

Изучение сред миграции и аккумуляции девонских терригенных отложений проводится на основе построения региональных карт мощностей и качества коллекторов (на основе данных об открытой пористости) для стратиграфических элементов комплекса (эмсские, эйфельские, воробьевско-ар-датовские, муллинские, пашийские и тиманские отложения).

В качестве основной закономерности отмечается наличие во всех стратиграфических подразделениях терригенного девона проницаемых пластов-коллекторов разной мощности и фильтра-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 1. Распределение литолого-фациальных зон территории по результатам дискриминантного анализа Fig. 1. Occurrence of lithofacies zones in the study area resulting from the discriminant analysis

60" с. д. -

56" с. д. -

- 60" с.

А#_#

54" в. д.

Скважины литолого-фациальных зон с преобладанием условий ( 1 – 4 ): 1 — морских глубоководных, 2 — открытого моря, 3 — морских мелководных, 4 — прибрежно-морских; границы ( 5 – 7 ): 5 — крупных тектонических элементов тиманского времени (СС — Сыктывкарский свод, КС — Котельнический свод, ККА — Казанско-Кажимский авлакоген, КамС — Камский свод, ВЧП — Верхнекамско-Чусовская палеовпадина, СТС — Северо-Татарский свод, БС — Башкирский свод), 6 — литолого-фациальных зон, 7 — административные

Wells drilled in lithofacies zones with prevailing the settings (1–4): 1 — deepwater marine, 2 —open sea, 3 — shallow-water marine, 4 — coastal-marine; boundaries (5–7): 5 — large tectonic elements of the Timanian time (СС — Syktyvkarsky arch, КС — Kotel’nichesky arch, ККА — Kazansky-Kazhimsky aulacogen, КамС — Kamsky arch, ВЧП — Verkhnekamsky-Chusovsky paleodepression, СТС — North Tatarsky arch, БС — Bashkirsky arch), 6 — lithofacies zones, 7 — administrative ционно-емкостных свойств. Коллекторы представлены карбонатными разностями в эмсских (известняки, мергели, доломиты) и эйфельских отложениях (известняки и доломиты с прослоями известковистых аргиллитов и мергелей). В вышележащих отложениях развиты алевритопесчаные породы-коллекторы. Исключением являются проницаемые прослои карбонатных пород живетских отложений центральной части Верхнекамско-Чусовской палеовпадины на территории Удмуртской Республики (Вукошурское, Староягинское и Кыквинское месторождения).

Оценка качества коллекторов производится по сочетанию двух критериев — эффективной мощности и открытой пористости. В качестве базовой классификации качества коллекторов использована классификация песчано-алевролитовых пород по пористости и проницаемости А.А. Ханина. При этом для I и II классов авторами статьи использован расширенный диапазон пористости (> 20 и 15–20 % соответственно) за счет обобщенных таксонов для песчаников и алевролитов [11].

Рассмотрим особенности развития пород-коллекторов в разрезе девонского терригенного комплекса в северо-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

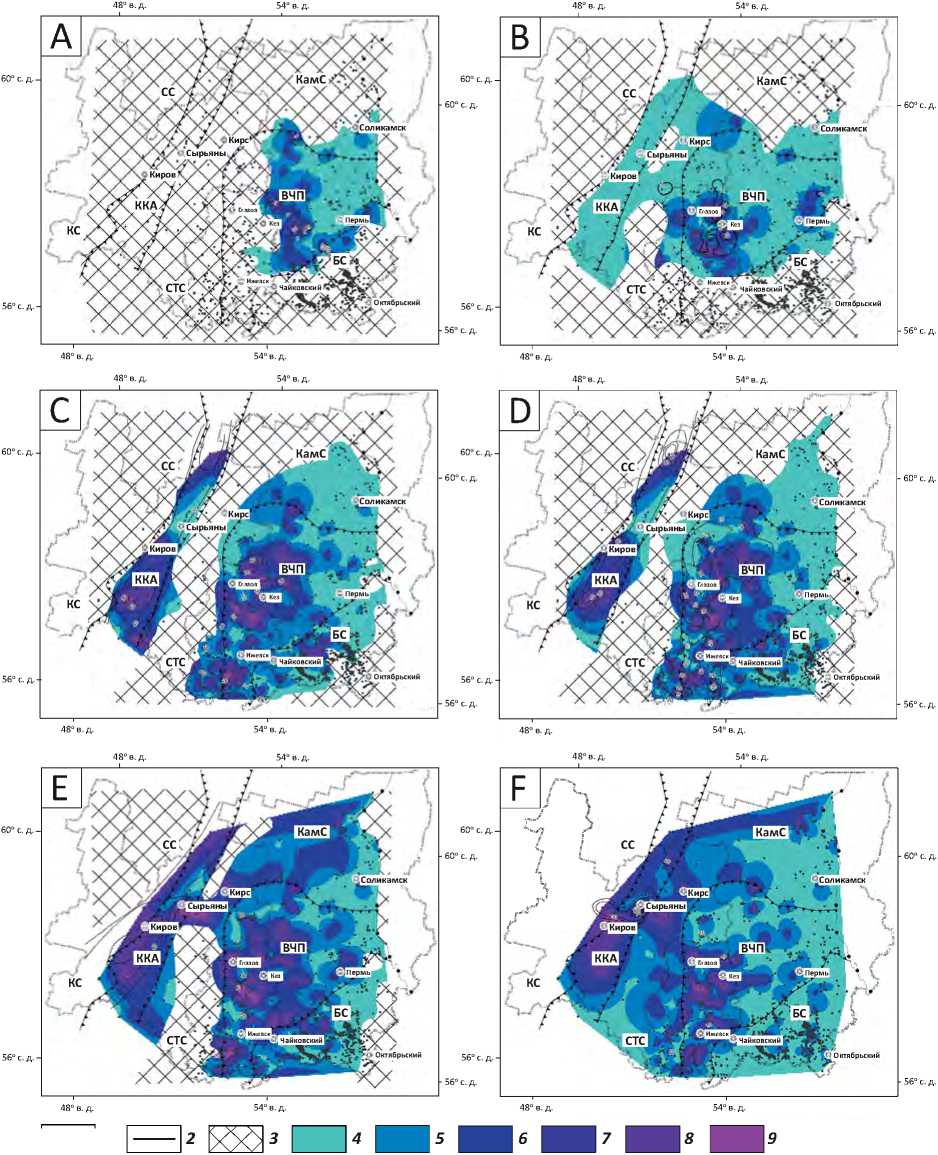

Эмсские отложения развиты только в зоне центральной части Верхнекамско-Чусовской палеовпадины (рис. 2 А). Общая мощность отложений в зоне их распространения изменяется от 0 до 98 м. Породы-коллекторы эмсского яруса представлены песчаниками и разнозернистыми алевролитами неравномерно ожелезненными. Коллекторы выделены в 32 скважинах. Доля коллекторов составляет от 2,5 до 70 % общей мощности эмсских отложений. Эффективная мощность изменяется от 1 м на севере Верхнекамско-Чусовской палеовпадины (Дуринская площадь, скв. 23) до 21,5 м в центральной части Верхнекамско-Чусовской палеовпадины (Сукманская площадь, скв. 35). На большей части территории развития эмсских отложений мощность коллектора не превышает 4 м.

Для эмсских отложений характерны коллекторы низких IV–VI классов, причем средний понижен-

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 2. Распределение классов пород-коллекторов

Fig. 2. Occurrence of reservoir rock classes

56“ в. Д-

!

Отложения: А — эмсские, B — эйфельские, C — воробьевско-ардатовские, D — муллинские, E — пашийские, F — тиманские. 1 — скважины; 2 — изопахиты, м; 3 — зона отсутствия отложений; классы коллекторов ( 4 – 9 ): 4 — VI, 5 — V, 6 — IV, 7 — III, 8 — II, 9 — I.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Formations: А — Emsian, B — Eifelian, C — Vorobyovsky-Ardatovsky, D — Mullinsky, E — Pashiisky, F — Timanian.

1 — well; 2 — isopach, m; 3 — zone of the deposits absence; reservoir class ( 4 – 9 ): 4 — VI, 5 — V, 6 — IV, 7 — III, 8 — II, 9 — I.

For other Legend items see Fig. 1

ный класс отмечается только на достаточно локальных участках в западной части центральной зоны Верхнекамско-Чусовской палеовпадины, а также в северо-западных районах зоны палеосводов. Образец с минимальным значением коэффициента пористости (8 %) отобран из скв. 41 Черновской площади на территории Верхнекамско-Чусовской палеовпадины. Максимальные значения пористости 24,9 % установлены для коллектора скв. 7 Крюковской площади. Коллекторы, характеризующиеся высокой пористостью (более 20 %), отмечены также на Рождественской и Сукманской площадях Пермского края. Для большей части западной территории типичны поля коллекторов очень низкой емкости (см. рис. 2 А).

Установлена значимая корреляционная связь между мощностью коллектора и его пористостью ( К п , %): К п = 12,007 + 0,353 ∙ h эф , k = 0,63. Так, зона коллекторов IV класса соответствует зонам распространения максимальных мощностей данной толщи. Их формирование связано с условиями осадконакопления и относительно хорошей сортировкой терригенного материала в зонах заливно-лагунного побережья с развитием баров, кос выноса и т. д.

Эйфельские отложения развиты почти повсеместно, за исключением Камского свода и сопредельных районов на севере, на юге — на СевероТатарском и Башкирском сводах, а также в районах западнее Казанско-Кажимского авлакогена.

Разрез эйфельского яруса сложен преимущественно карбонатными отложениями, представленными известняками глинистыми и доломитами с прослоями известковистых аргиллитов и мергелей. М.М. Балашова с соавторами (1968) выделили в этой части разреза проницаемый пласт Д v . Его разновоз-растность на изучаемой территории свидетельствует об ограниченных возможностях эйфельской толщи как проводящей системы.

По данным 69 скважин общая мощность эй-фельских отложений на большей части территории составляет 20–40 м. Максимальные мощности толщи, превышающие 100 м, установлены только в северной части авлакогена. Мощность коллектора на большей части территории составляет первые метры и не превышает 10 м. Минимальная мощность коллектора (0,8 м) отмечена на Гайвинской площади, в скв. 134. Максимальные мощности коллектора характерны для западной части Верхнекамско-Чу-совской палеовпадины: на Кулигинской площади, в скв. 510, эффективная мощность составляет 17 м. В зоне развития Казанско-Кажимского авлакогена по ограниченным данным (скв. Советская-1) выделен коллектор мощностью около 3 м при общей мощности всей толщи 50 м. В целом по площади коэффициент песчанистости эйфельских отложений изменяется от 2 до 70 %.

Для эйфельских отложений для большей части территории характерно доминирование коллекторов очень низкого (VI) и низкого (V) классов. Об- ласть развития коллекторов высокого (II) и очень высокого классов (I) локально распространена по площади в пределах юго-западной части Верх-некамско-Чусовской палеовпадины (см. рис. 2 B). В пределах Пермского края на северо-востоке Верх-некамско-Чусовской палеовпадины выделен относительно локальный район развития коллекторов III класса. На Майкорской площади в скв. 15 значение пористости составляет более 20 %.

Воробьевско-ардатовские отложения вскрыты в разрезах большинства скважин, за исключением субмеридионально вытянутой зоны, соответствующей развитию объединенного на тот период Камско-Северо-Татарского палеосвода (см. рис. 2 C). Проницаемые отложения представлены терригенными разностями. Песчаники в основном моно-минеральные кварцевые, по гранулометрическому составу — от мелкозернистых до гравийных разной степени окатанности. Общая мощность воробьев-ско-ардатовских отложений на большей части территории изменяется от первых метров до 20–60 м, а в линейной зоне Казанско-Кажимского авлакогена может превышать 150 м.

В разрезе воробьевских отложений на северных выступах Татарского свода ограниченно прослеживается пласт-коллектор Д IV мощностью 2–5 м, представленный песчаниками мелкозернистыми массивными и слабосцементированными. Пласт Д III (ардатовские слои) установлен на большей части изучаемой территории, сложен разнозернистыми песчаниками и в меньшей степени — алевролитами. В центральных и южных районах Пермского края, а также в центральной части территории Удмуртии проницаемые разности пород замещены глинами [6].

Достаточно синхронно с общей мощностью воробьевско-ардатовских отложений изменяется эффективная часть разреза. Коэффициент песчанистости толщи составляет от 4 до 90 %. Мощность коллектора в пределах Пермского края и Республики Удмуртия варьирует от первых метров до 40 м, при этом максимальные значения отмечены только в единичных скважинах на Сектырской, Бого-любовской, Золотаревской площадях (Республики Удмуртии). Повышенная эффективная мощность воробьевско-ардатовских отложений зафиксирована в пределах Казанско-Кажимского авлакогена. На севере авлакогена, в скв. 17 Гавриловской площади, мощность коллектора превышает 130 м, а в южной части авлакогена, в скв. 1 Советской площади, она достигает 80 м и более.

По данным 191 скважины для большей части территории свойственно распространение коллекторов низкой (IV и V классы) емкости. Они характерны для западных районов зоны палеосводов, а также для всей восточной части изучаемой территории (см. рис. 2 C). Локальные зоны распространения коллекторов I класса (пористость > 20 %) отмечены в центральной части и на юге Верхне-камско-Чусовской палеовпадины, в центральной

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS части Камского свода (скв. 8 Егоровской площади), а также на юго-западе Пермского края (Туркинская и Чайкинская площади). Высокоемкие коллекторы с пористостью более 20 % наблюдаются в скважинах Верхнекамско-Чусовской палеовпадины, а также в пределах северной вершины Татарского свода. На юге и севере Казанско-Кажимского авлакогена, в зонах с мощностью коллектора более 40 м, пористость превышает 20 %.

Муллинские отложения представлены песчаниками, аргиллитами и алевролитами и распространены втех же пределах, что и воробьевско-ардатовские отложения (см. рис. 2 D). Максимальные мощности муллинского горизонта в диапазоне 80–100 м отмечены в осевой зоне Казанско-Кажимского авлакогена. В разрезах скважин прослеживается проницаемый пласт Д II . Коллекторы представлены в основном песчаниками мелко- и среднезернистыми. Максимальная мощность коллектора характерна для территории Казанско-Кажимско-го авлакогена, где она превышает 40 м (скв. Ши-хово-Чепецкая-1 — 46 м, скв. Кажимская опорная — 44 м). В пределах центральных и восточных районов Удмуртии установлена меридионально вытянутая зона с повышенной мощностью коллектора до 30 м. Коэффициент песчанистости здесь достигает 90 %. К западу, северу и востоку от этой зоны мощность коллектора сокращается до первых метров. В центральной и западной частях Верхне-камско-Чусовской палеовпадины выделены локальные зоны распространения коллектора мощностью более 20 м.

По данным 159 скважин установлено, что для большей части изучаемой территории 3-й литолого-фациальной зоны характерны коллекторы с пористостью более 15 % (см. рис. 2 D). Зоны с распространением наиболее высокоемких коллекторов (пористость более 20 %) выделены преимущественно на территории Республики Удмуртия. В центральной части и на юге Пермского края (Андреевская, Кирилловская, Крюковская и Туркин-ская площади) коллекторы высокой емкости встречены в виде локальных зон. Они также развиты в зонах южной и центральной частей Верхнекамско-Чусовской палеовпадины и на севере и юге Казанско-Кажимского авлакогена. Коллекторы наиболее низкого (VI) класса характерны для центральной части Казанско-Кажимского авлакогена, а также для всей восточной части изучаемой территории.

Для муллинских отложений установлена корреляционная связь между мощностью коллектора и общей мощностью толщи: К п = 0,5336 ∙ h эф - 2,886, r = 0,8. Зависимость интерпретируется как осадконакопление с хорошей сортировкой песчаных разностей пород при формировании аккумулятивных морфологических структур типа палеорусел и баров, что подтверждается детальными исследованиями на нефтяных месторождениях.

Пашийские отложения в пределах изучаемой территории распространены не повсеместно: зоны их отсутствия выделены на севере, востоке и юго-западе (см. рис. 2 E). Отложения пашийского возраста представлены песчаниками разной степени ока-танности и отсортированности, с примесью алевритового материала и пропластками аргиллитов. К пашийскому горизонту приурочен пласт ДI, отличающийся хорошими коллекторскими свойствами [6]. На большей части территории общая мощность пашийского горизонта не превышает 50 м. Максимальные мощности зафиксированы в центральной части Казанско-Кажимского авлакогена, где в пашийское время происходило интенсивное прогибание и компенсированное осадконакопление, что привело к формированию толщи мощностью более 300 м.

На большей части рассматриваемой территории для пашийского горизонта отмечается увеличение мощности коллектора с востока на запад. Зона с повышенной мощностью коллекторов (более 10 м) установлена в Верхнекамско-Чусовской палеовпадине, расположенной в пределах центральных и восточных районов Республики Удмуртия. На юго-востоке Северо-Татарского свода также зафиксирована область с повышенной мощностью коллектора (более 15 м). Зоны с мощностью коллектора более 20 м носят локальный характер. Максимальная мощность коллектора в Верхнекамско-Чусовской палеовпадине составляет 31 м (скв. 833 Балезинской площади). Коэффициент песчанистости пашийских отложений для этих территорий варьирует от 60 до 90 %. В южной части авлакогена (Верхошижемская и Шихово-Чепецкая скважины) мощность коллекторов составляет около 70 м, а их доля в разрезе достигает 70 %.

С учетом данных 213 скважин на исследуемой территории в пашийских отложениях можно выделить две зоны развития коллекторов средней пониженной и средней емкости. Первая из них связана с Казанско-Кажимским авлакогеном, а вторая характерна для южной части Верхнекамско-Чусов-ской палеовпадины.

Обширная зона развития высокоемких коллекторов I класса выделена в центральной части Верх-некамско-Чусовской палеовпадины и на севере Северо-Татарского свода. Проницаемые пласты такого же качества отмечены в единичных скважинах на Пильвенской, Туркинской, Качинской, Крюковской площадях. В центральной части Казанско-Ка-жимского авлакогена (Сырьянская площадь) и на юге Казанско-Кажимского авлакогена (скв. Советская) выделены коллекторы I класса (эффективная пористость более 21 %). Для пашийских отложений характерно распространение коллектора в виде линз. Зоны низкоемких коллекторов развиты в восточной части территории (см. рис. 2 E).

Тиманские отложения на северо-востоке ВолгоУральской нефтегазоносной провинции распространены практически повсеместно (см. рис. 2 F). Их максимальная мощность установлена глубоким бурением в центральной части Казанско-Кажим- ского авлакогена на Сырьянской площади и составляет более 600 м, а на большей части территории не превышает 100 м. Чередование глинистых и песчанистых пачек в тиманской толще достаточно четко прослеживается на всей территории как при описании керна, так и по данным ГИС.

В отложениях нижней части тиманского горизонта выделен проницаемый пласт Д о , который прослеживается в виде невыдержанных пластов и линз песчаных алевролитов, переходящих в песчаники [6].

Наибольшие мощности коллекторов характерны для территории Казанско-Кажимского авлакогена. Так, на Сырьянской площади они составляют более 80 м. Для центральной части авлакогена типична эффективная мощность более 20 м, но, как отмечает В.И. Аверьянов с соавторами, наблюдается недостаточная выдержанность коллектора [12]. За пределами Казанско-Кажимского авлакогена мощность тиманских коллекторов составляет первые метры, значения более 10 м отмечены только в единичных скважинах Верхнекамско-Чусовской палеовпадины (Нирмская, Кулигинская, Ягуль-ская площади) и на севере Северо-Татарского свода (Можгинская площадь). На востоке изучаемой территории максимальные значения эффективной мощности редко превышают 5 м.

На большей части изучаемой территории ти-манские коллекторы могут быть отнесены к низкому (V) классу с пористостью не более 6 % (см. рис. 2 F). Исключением являются скв. 501 Лозо-люкской площади, скв. 460 Косинской площади и скв. 185 Мишкинской площади, где пористость коллектора изменяется в диапазоне от 10 до 19 м. Зоны высокоемких коллекторов (более 20 %) установлены в пределах всех тектонических элементов, но наиболее характерны для Казанско-Кажимского авлакогена, Верхнекамско-Чусовской палеовпадины и Северо-Татарского свода. Локальные участки с развитием коллекторов с пористостью более 25 % отмечены на Камском своде (Кудымкарская площадь), на Башкирском своде (Калмиярская площадь). На большей части восточной территории ти-манским отложениям соответствуют области развития очень низкоемких коллекторов (см. рис. 2 F).

Результаты исследований

Логичным развитием представлений о качестве пород-коллекторов является экспертная (диапазонная) оценка региональных геофильтраци-онных условий миграции флюидов в девонских терригенных отложениях. Первичная информация о емкостных параметрах отложений и эффективной мощности толщ позволяет выполнить интегральную оценку на основе диапазонных расчетов.

В качестве характеристик геофильтрационных условий миграции могут быть использованы два достаточно близких по сути гидродинамических показателя среды: гидропроводность и водопрово-димость.

Гидропроводность (мкм2 ∙ м/(мПа ∙ с)) применяется при нефтепромысловых исследованиях скважин, главным образом на локальных объектах (залежь, интервал испытаний). Водопрово-димость (м2/сут) вычисляется как произведение коэффициента фильтрации ( К ф , м/сут) на эффективную мощность ( m , м). Данный параметр является информативным показателем свойств гео-фильтрационных сред и широко используется как на локальных участках, так и при региональных исследованиях нефтегазоводоносных комплексов. Водопроводимость может быть рекомендована к использованию для экспертной оценки вторичной миграции УВ в следующей последовательности расчетов: оценка проницаемости ( К пр , мкм2) по зависимости К пр = f ( К п ), пересчет проницаемости в коэффициент фильтрации, расчет водопроводи-мости.

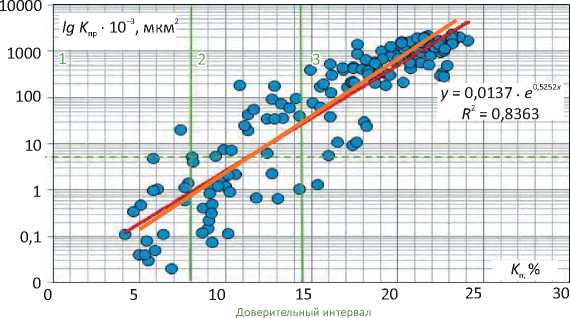

Оценка проницаемости проводится на основе обобщенной зависимости для девонских терригенных коллекторов l g ( К пр ) = 0,24 ∙ K п - 1,977. Доверительный диапазон зависимости по пористости — 10–20 %. Значения пористости ниже 10 % в расчетах не учитывались, а превышающие верхний предел принимались равными 20 %, поскольку вероятность пространственного развития высокоемких коллекторов в девонских терригенных отложениях может быть принята только для локальных участков. Следует отметить высокую сходимость результатов расчетов по зависимостям К пр = f ( К п ) для различных регионов. В качестве примера приводится сопоставление расчетов по представленной формуле с оценкой проницаемости девонских терригенных отложений на Сиреневском месторождении Республики Татарстан по зависимости К пр = 0,0137 ∙ е 0,5252 ∙ К п, r 2 = 0,8363 (рис. 3) [13].

Пересчет К пр в К ф производился по зависимости К ф = 0,864 ∙ К пр ∙ ρ/µ, где ρ — плотность пластовой воды (принята 1,173 г/см3) и µ — вязкость (принята 1,66 мПа ∙ с).

Выполненные расчеты имеют диапазонный и, безусловно, лишь экспертный характер, однако следует признать, что альтернативного способа оценки свойств путей миграции не существует. Весьма редкие прямые гидродинамические исследования проводятся избирательно и главным образом только на нефтяных месторождениях.

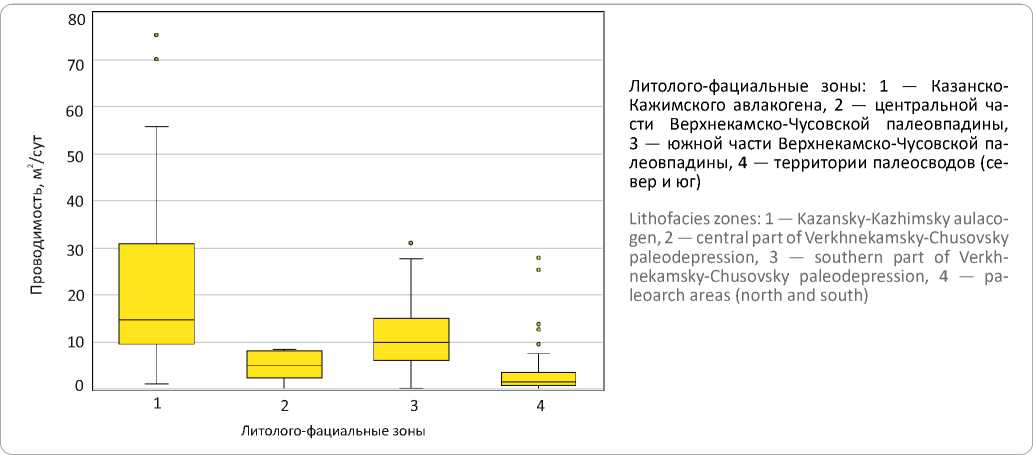

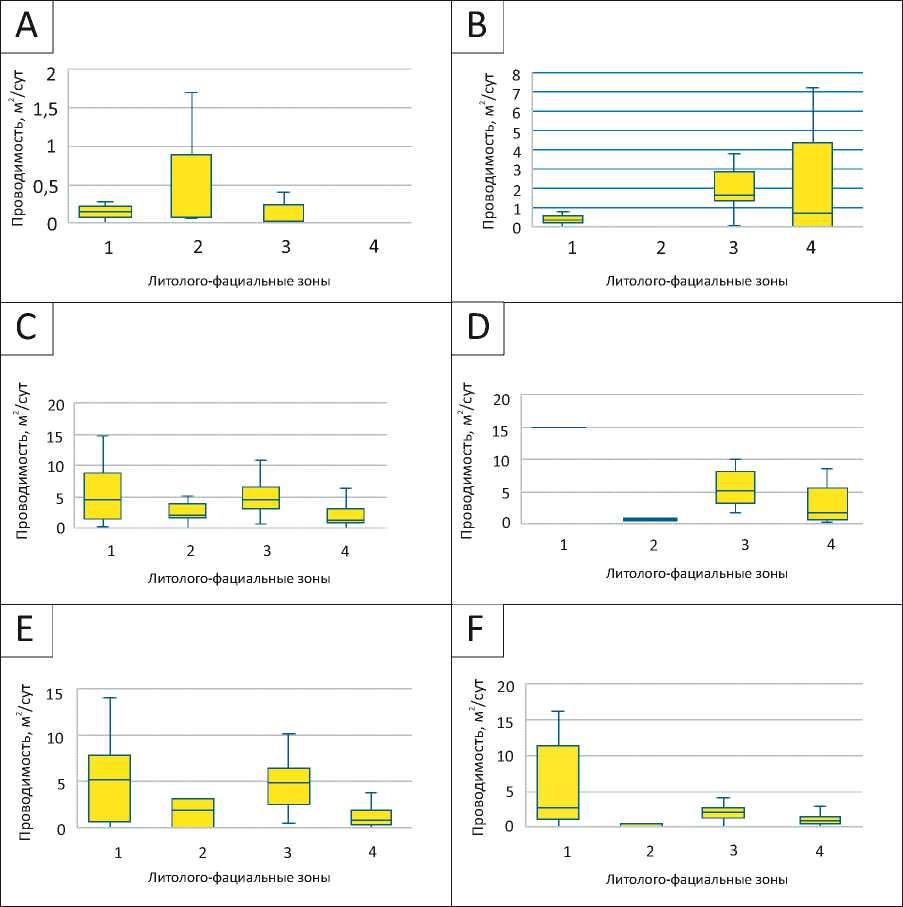

Анализ результатов оценки проводимости девонских терригенных отложений проводился на основе построения диаграмм boxplot («ящик с усами», коробчатая диаграмма), предложенных Дж. Тьюки [14], как наиболее простого в реализации, эффективного и наглядного метода. Результаты обработки данных по литофациальным зонам представлены на рис. 4, 5.

Оценка суммарной проводимости разреза девонского терригенного комплекса (см. рис. 4) показала достаточно большой разброс значений

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 3. Зависимость проницаемости от открытой пористости терригенных пород пашийского и кыновского (тиманского) горизонтов (по [13], с дополнениями)

Fig. 3. Permeability as a function of open porosity in terrigenous Pashiisky and Kynovsky (Timanian) horizons (from [13], complemented)

1 2

1 — К пр = 0,0137 ∙ е 0,5252 ∙ К п (Татарстан, Сиреневское месторождение); 2 — lg ( К пр) = 0,24 ∙ К п - 1,977 (северо-восточные районы Волго-Уральской НГП)

1 — К пр = 0.0137 ∙ е 0.5252 ∙ К п (Tatarstan, Sirenevskoe field); 2 — lg ( К пр) = 0.24 ∙ К п - 1.977 (north-eastern regions of the Volga-Urals Petroleum Province)

Рис. 4. Диаграммы суммарной проводимости девонского терригенного комплекса по литофациальным зонам Fig. 4. Diagram of overall conductivity in lithofacies zones of the Devonian terrigenous sequence

практически для всех литолого-фациальных зон. В этих условиях оценку наиболее вероятных показателей проводимости следует ограничить значениями, не превышающими границу верхнего квартиля (75 %-й квартиль — на диаграммах), а при более осторожных оценках — даже медианной величиной. Нижняя граница выборки не устанавливалась. На основе экспертных представлений о ничтожно низкой вероятности пространственной реализации систем высокой проводимости (литологическая неоднородность, лентикулярность сред) данные, относящиеся к верхним «усам» и «выбросам» диаграмм (25 % ряда), при построении карт исключаются из выборки.

Сравнительный анализ показывает, что за счет большой общей мощности суммарная прово- димость комплекса (см. рис. 4) в литолого-фациальной зоне 1 (Казанско-Кажимский авлакоген) является аномальной для изучаемого региона. Максимальная проводимость здесь оценивается значением 31 м2/сут, но медианное значение гораздо ниже — 15 м2/сут. В соответствии с дифференцированной оценкой (см. рис. 5), проводимость разреза обеспечивается отложениями средней и верхней частей комплекса: воробьевско-ардатовскими, муллинскими, пашийскими и тиманскими. Следует отметить, что по представлениям В.И. Аверьянова и Л.В. Шаронова, в данной зоне выдержанных по площади проницаемых пластов не встречено, хотя среди известняков, мергелей и алевролитов наблюдаются прослои алевролитов и песчаников [5, 12]. Скопления нефти в последних свидетельствуют о

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 5. Диаграммы проводимости девонских терригенных отложений по литолого-фациальным зонам

Fig. 5. Conductivity diagrams for lithofacies zones of the Devonian terrigenous deposits

Отложения: А — эмсские, B — эйфельские, C — воробьевско-ардатовские, D — муллинские, E — пашийские, F — тиманские.

Усл. обозначения см. на рис. 4

Formations: А — Emsian, B — Eifelian, C — Vorobyovsky-Ardatovsky, D — Mullinsky, E — Pashiisky, F — Timanian.

For Legend see Fig. 4

том, что они участвовали в процессах миграции и аккумуляции [5].

На карте проводимости зона высоких характеристик соответствует зоне развития Казанско-Ка-жимского авлакогена и проявляется в виде обширной субмеридиональной зоны вдоль западной границы Верхнекамско-Чусовской палеовпадины (рис. 6). Зона центральной части Верхнекамско-Чу-совской палеовпадины характеризуется относительно более низкой прогнозной проводимостью разреза девонского терригенного комплекса: пороговое значение 75 %-го квартиля здесь составляет

8 м2/сут, а медианное значение — 5 м2/сут. Суммарная проводимость девонских терригенных отложений обеспечивается здесь за счет эмсских, воробьевско-ардатовских и пашийских отложений (см. рис. 5). Анализ пространственного распределения проводимости в данной зоне свидетельствует о последовательном снижении миграционных характеристик комплекса в восточном направлении.

Достаточно высокие характеристики проводящей толщи прогнозируются для южной части Верх-некамско-Чусовской палеовпадины, где верхний квартиль составляет 15 м2/сут, а медиана проводи-

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 6. Схематическая карта проводимости девонского терригенного комплекса

Fig. 6. Schematic map of conductivity of the Devonian terrigenous sequence

48° в. д.

54° в. Д.

60° с. д.

56° с. д.

КамС

CC

Соликамск

ВЧП

ККА

Пермь

Кез

КС

БС

. 3.

Ижевск

СТС

Чайковский

Октябрьский

Кирс

Сырьяны

"1 _ Киров

60°

56° с. д.

с. д.

48° в. д.

54° в. д.

1 2 3

4 5

Проводимость, м2/сут ( 1 – 5 ): 1 — 0–2; 2 — 2–7; 3 — 7–10; 4 — 10–15; 5 — 15–20.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 2

Conductivity, m2/day ( 1 – 5 ): 1 — 0–2; 2 — 2–7;

-

3 — 7–10; 4 — 10–15; 5 — 15–20.

For other Legend items see Fig. 1, 2

мости — 10 м2/сут (см. рис. 4). Основными проводящими горизонтами в равной степени являются все отложения, кроме эмсских. Относительно высокая проводимость девонских терригенных отложений соответствует большей части территории данной литолого-фациальной зоны (см. рис. 6).

Обширная зона палеосводов имеет наиболее низкие прогнозные характеристики проводимости девонского терригенного комплекса: верхний пороговый квартиль здесь соответствует 4 м2/ сут, а медианное значение — лишь около 2 м2/сут (см. рис. 4). Суммарная проводимость комплекса в данной зоне складывается только из относительно низких значений характеристик эйфельских, воробьевско-ардатовских, муллинских, в меньшей степени — пашийских и тиманских отложений (см. рис. 5). В пространственном распределении характеристик комплекса следует отметить более высокие проводимости северной и западной частей литолого-фациальной зоны относительно ее юго-западной территории (см. рис. 6).

Заключение

По данным, полученным в ходе выполнения исследования, можно сделать следующие выводы.

-

1. В девонских терригенных отложениях преобладают коллекторы очень низкой, низкой и средней пониженной емкости. Коллекторы средней емкости и выше всегда развиты лишь локально.

-

2. В разрезе комплекса наиболее обширные зоны коллекторов низкой и средней пониженной емкости характерны для воробьевско-ардатовских, муллинских и пашийских отложений. В этих же интервалах разреза прогнозируются благоприятные зоны аккумуляции УВ.

-

3. Оценка водопроводимости разреза обеспечивает комплексность изучения нефтяных систем в сочетании «генерация – миграция – аккумуляция».

-

4. Наиболее благоприятные условия для миграции УВ установлены для средней и верхней частей девонского терригенного комплекса (от воробьев-ско-ардатовских до тиманских отложений).

-

5. В качестве эффективных элементов миграционной системы комплекса во всех литофациальных зонах рассматриваются проводящие толщи в во-робьевско-ардатовских и пашийских отложениях. Проводимость муллинских отложений прогнозируется только в зоне южной части Верхнекамско-Чу-совской палеовпадины и в зоне палеосводов.

-

6. Предположительно высокие проводимости разреза мощной толщи девонских терригенных отложений в Казанско-Кажимском авлакогене, по-ви-димому, не всегда могут быть реализованы в силу значительного разобщения эффективных интервалов разреза по вертикали и значительной неоднородности по латерали.

Список литературы Оценка геофильтрационных условий девонского терригенного нефтегазоносного комплекса в северо-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции

- Пайразян В.В. Углеводородные системы (бассейны древних платформ России). - М.: Спутник+, 2010. -153 с.

- Magoon LВ., Schmoker J.W. The total petroleum system — the natural fluid network that constrains the assessment unit. Chapter PS in U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment — Description and Results // U.S. Geological Survey Digital Data Series DDS-60, 4 CD-ROMS. - 2000. -196 p.

- ManciniE.A., GoddardD.A., Barnaby R., Aharon Р. Basin analysis and petroleum system characterization and modeling, interior salt basins, central and eastern Gulf of Mexico // U.S. Department of Energy, Final Technical Report, Phase I, Project DEFC 26- 03NT15395. - 2006. -427 c.

- Балашова М.М, Абызов В.И. Типы разрезов кыновско-эйфельской толщи верхнего и среднего девона. - Пермь: Уч. зап. Пермск. ун-та, 1967. - 242 с.

- Шаронов Л.В. Формирование нефтяных и газовых месторождений северной части Волго-Уральского бассейна. - Пермь: Перм. кн. изд-во, 1971. - 290 с.

- Винниковский С.А., Шаронов Л.В. Закономерности размещения и условий формирования залежей нефти и газа Волго-Уральской области. - М.: Недра, 1961. - 272 с.

- Карасева Т.В., Кожевникова Е.Е. Девонский терригенный нефтегазоносный комплекс южных районов Пермского края. Новые представления о геологическом строении и формировании нефтегазоносности. - Пермь: Издательский центр Пермского гос. нац. исследовательского ун-та, 2019. - 143 с.

- Путилов И.С., Винокурова Е.Е., Пулина А.С. и др. Региональная оценка нефтегазоносности девонских терригенных отложений на юге Пермского края // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2020. - № 8. - С. 34-43. DOI: 10.30713/2413-5011-2020-8(344)-34-43.

- Лядова Н.А., Яковлев Ю.А., Воеводкин В.Л. Сырьевая база Пермского края: состояние и перспективы развития // Нефтяное хозяйство. - 2009. - № 4. - С. 18-22.

- Яковлев Ю.А. Гидрогеохимические кластеры продуктивных комплексов северо-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2014. - № 7. - С. 60-64.

- Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа нефтегазоносных провинций СССР. - M.: Недра, 1973. - 304 с.

- Аверьянов В.И., Мельникова А.И., ФоминаЛ.С. Стратиграфия терригенных отложений девона Удмуртии и Кировской области // Тр. ВНИГНИ. - Вып. 7. - 1966. - 395 с.

- Ханбикова Р.Р. Сравнение методик определения граничных значений пористости и проницаемости по данным исследования керна [Электронный ресурс] // Нефтяная провинция. - 2017. - Т. 12. - № 4. - Режим доступа: https://2d5385f0-870f-473a-b271-aa454e83c7c1.filesusr.com/ugd/2e67f9_47dc792cc0a746d8a36b984b71925595.pdf (дата обращения: 03.03.2023 г.). DOI: 10.25689/ NP.2017.4.65-82.

- ТьюкиДж. Анализ результатов измерений. - М.: Мир, 1981. - 693 с.