Оценка характера насыщенности коллекторов по данным исследований керна и кривых относительной фазовой проницаемости

Автор: Луппов В.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Контакт нефть (газ) - вода в природных коллекторах нельзя назвать чётким, переход от нефтегазоносной к водоносной части пласта происходит постепенно на некотором интервале, который называется переходной зоной. В зависимости от геологического характера пласта и физико-химических свойств нефти и пластовой воды она имеет мощность от одного до десятка метров. Оценки остаточной и текущей водонасыщенности в зоне предельного нефтенасыщения, критической водонасыщенности на уровне ВНК, нефтенасыщенности пласта в переходной зоне при известном расстоянии от ВНК были целью проведённых исследований.

Водонефтяной контакт, водонасыщенность (нефтенасы-щенность), капиллярное давление, керн, переходная зона

Короткий адрес: https://sciup.org/147201008

IDR: 147201008 | УДК: 550.822

Текст научной статьи Оценка характера насыщенности коллекторов по данным исследований керна и кривых относительной фазовой проницаемости

Оценка характера насыщенности коллекторов включает их разделение на водоносные и нефтегазосодержащие, установление типа насыщающих углеводородов (газ, нефть) и возможности получения притоков нефти и газа. В сложившейся практике геологоразведочных работ в Пермском крае наибольшее применение при оценке характера насыщения пород получили прямые методы: испытание пластов на бурильных трубах и каротажном кабеле.

Интервалы испытаний и опробований намечают по данным ГИС, а результаты испытаний анализируют совместно с материалами полного комплекса геофизических исследований (Глушков и др., 2015). Испытания в колонне являются в настоящее время наиболее массовым источником прямой информации о нефтегазона-сыщенности пластов-коллекторов. Достоверность оценки характера насыщенности по данным испытаний в колонне снижает- ся при совместном испытании пластов, принадлежащих двум залежам или более; при плохом качестве цементирования колонны в интервале перфорации; испытании зон двухфазной фильтрации.

В пределах нефтяных (газовых) залежей выделяются сверху вниз две зоны:

– однофазной фильтрации нефти (газа),

– двухфазной фильтрации нефти (газа) и воды.

Нижней границей зоны однофазной фильтрации нефти (газа) является водонефтяной (газоводяной) контакт ВНК (ГНК). Понятие ВНК предложено С.Д. Пирсоном: «Водонефтяной контакт – это уровень, ниже которого получают 100% воды» (Гиматудинов и др., 1982).

Нижней границей зоны двухфазной фильтрации и залежи в целом является водонефтяной (газоводяной) контакт ВНК (ГНК).

В пределах зоны однофазной фильтрации может быть выделена подзона пре-

дельной насыщенности с К в = К во и подзона непредельной насыщенности с К во < К в < К в* , где К в – текущая водонасыщен-ность; К ов – остаточная водонасыщен-ность; К в* – водонасыщенность, при которой обеспечивается безводный приток нефти. В отдельных случаях при малой высоте вся залежь находится в зоне двухфазной фильтрации, и с самого начала из нее добывают нефть с водой.

Оценка насыщенности коллекторов по данным исследований керна

Результаты исследования керна являются надежным источником информации для оценки характера насыщенности.

При достаточном выносе керна (не менее 70%) в интервале межфлюидальных контактов по данным фотографирования керна легко устанавливается переход от водоносной к нефтенасыщенной части разреза.

В ультрафиолетовом свете поверхность керна нефтенасыщенных пород равномерно флуоресцирует от бледножёлтого до тёмно-коричневого цвета. При этом интенсивность (яркость) люминесценции углеводородов зависит от их индивидуальных свойств, объёма пор, а также от концентрации УВ в поровом пространстве.

Флуоресценция, или флюоресценция (от латин. fluor - течение), – один из видов люминесценции, характеризующийся быстрым затуханием свечения после прекращения возбуждения. Флуоресценция нефти (ФН) – способность нефти люмине-сцировать в ультрафиолетовых лучах. Цвет и яркость ФН зависят от группового состава нефти. Установлено, что наибольшей яркостью и наиболее коротковолновыми цветами люминесценции (сине-голубым, голубым) обладают обычно светлые нефти; с увеличением количества смол и асфальтенов яркость ее люминесценции снижается и цвет изменяется от голубовато-жёлтого и жёлтого до жёлто-коричневого, коричневого и даже чёрного. ФН используется для обнаруже- ния малых количеств нефти и оценки её общего характера. Насыщенные лёгкими УВ (плотность 650 – 870 кг/м3) участки керна флуоресцируют от бледно-голубого до светло-оранжевого цвета. Насыщенные средними УВ (плотность 870 – 910 кг/м3) – оранжево-коричневым, а участки керна, насыщенные тяжёлыми УВ (плотность 910 – 1050 кг/м3), флуоресцируют от тёмно-коричневого до практически чёрного цвета (Грищенко, 2008).

Поскольку интенсивность свечения, вызываемого ультрафиолетовыми лучами, очень невелика и обнаружить его можно только в темноте, в процессе исследования необходимо исключить видимый свет.

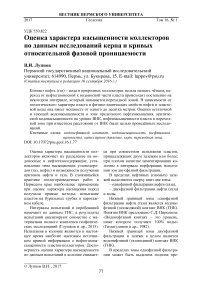

Пример перехода от водоносной к нефтенасыщенной части разреза для Боб-риковского пласта скважины № 109 Дуле-повского месторождения (Енапаевская площадь) приведен на фотографиях керна в белом и ультрафиолетовом свете (рис. 1).

Рис. 1. Керн в белом (а) и УФ-свете (б) в интервале 1699,1–1702,1 м. Дулеповское месторождение (Енапаевская площадь), скважина № 109, Бобриковский пласт

Нефтенасыщенные песчаники (тёмнокоричневые породы в белом свете) в УФ-свете флуоресцируют от серовато– жёлтого до зеленовато-серого цвета. В начале слоя песчаники нефтенасыщенные, вниз по слою водонефтенасыщенные. Водонефтенасыщенные песчаники в УФ-свете флуоресцируют серовато-жёлтым цветом с бледно-голубыми тонкими прослоями. Водонасыщенные песчаники в УФ-свете – бледно-голубым. Ненасыщен- ные породы (аргиллиты, темно-серые в белом свете) в УФ-свете имеют тёмносиний цвет.

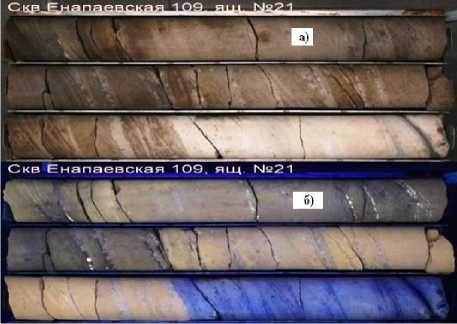

На рис. 2 представлено обоснование ВНК по ГИС для данного месторождения. В планшет вставлена колонка с фотографией керна в УФ-свете, на которой чётко выделяются нефтенасыщенные интервалы. Фотографии керна в УФ-свете подтвердили данные ГИС и позволили уточнить размер переходной зоны.

Рис. 2. Обоснование ВНК по ГИС. Дулепов-ское месторождение (Енапаевская площадь), скважина № 109, Бобриковский пласт

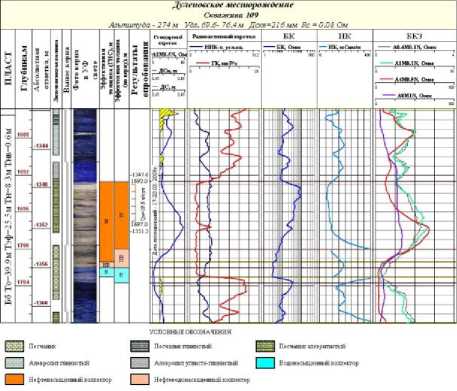

Для повышения достоверности интерпретации фотографий керна в УФ-свете при определении нефтенасыщенных участков и характера их флуоресценции на снимках необходимо приводить легенду с указанием степени и характера нефтенасыщения пород (рис. 3).

Количественную оценку нефтенасы-щенности по керну определяют экстракционно-дистилляционным методом в аппаратах Закса. При отборе образцов из нефтенасыщенного интервала содержание остаточной нефти, полученное прямым путем, дает надёжную оценку максимального коэффициента извлечения нефти при заводнении (Петерсилье и др., 1982 ) .

Образцы на остаточную нефтенасы-щенность отбирают в интервалах, в которых было отмечено свечение углеводородов в УФ-свете.

1556,0 1557,0 1558,0 1559 1560 1561,0

1561,9 5

Рис. 3. Керн в УФ-свете. Скважина № 89, Енапаевская площадь. Оценка нефтенасыще-ния: 1, 2, 3, 4 – интенсивное, 5 – слабое, 6 – неравномерное; 7 –по трещинам, 8, 9 – отсутствует

Оценка характера насыщенности коллекторов с использованием кривых относительной фазовой проницаемости

Для оценки насыщенности пластов-коллекторов используется петрофизическая информация, получаемая при капил-ляриметрических исследованиях (Петер-силье и др., 2003).

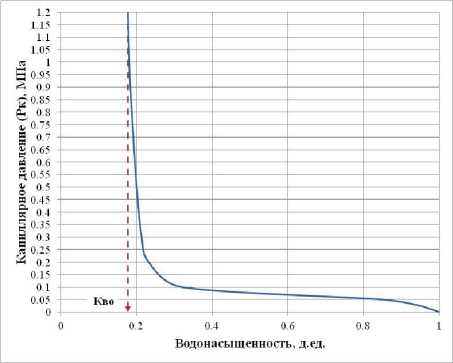

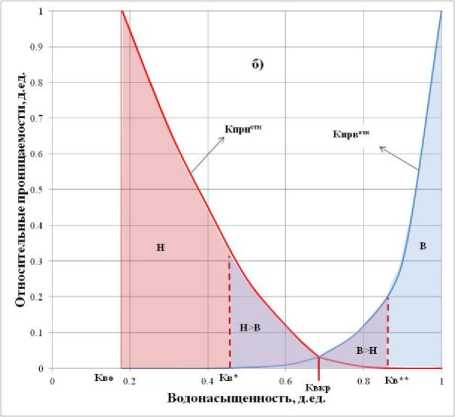

Кривые капиллярного давления перестраиваются в кривые относительных фазовых проницаемостей в системе «нефть – вода», по которым, с учетом уравнения движения фаз в многофазном потоке, определяют значения критической водо-насыщенности Кв* и Кв** (Дьяконова и др., 2004; Латышева и др., 2007).

Принимается, что безводным считается приток, в котором доля воды f в < 1%.

К в** – водонасыщенность, при которой обеспечивается приток нефти с водой, принимается, что такой приток начинается при f в < 99%.

Методика получения информации о критических значениях водонасыщенно- сти заключается в пересчете кривых ка- пиллярного давления в кривые относи- тельной фазовой проницаемости по из- вестным формулам Бурдайна (Глушков и др., 2015):

- для смачивающей фазы (вода):

( К в — К ов

К пр.отн . в = I ---------- I 1 — К ов

Кв

J dKв/Рс2

10 , (1)

J dKв/Рс2

- для несмачивающей фазы (нефть):

С К в — Ков ^ 2

К пр. отн . н = 11--I

I 1 — Ков — Кон )

•

J dКв / Рс 2

К 1 в , (2)

| dKв^Рс 2

где Кпр.отн.в – относительная фазовая про- ницаемость для воды;

К пр.отн.н – относительная фазовая проницаемость для нефти;

К в – текущая водонасыщенность;

К ов – остаточная водонасыщенность;

К он – остаточная нефтенасыщенность;

Р с – капиллярное давление.

При расчёте относительных фазовых проницаемостей остаточная водонасы-щенность К ов принимается по данным ка-пилляриметрических измерений. Данные об остаточной нефтенасыщенности получены на основании моделирования процессов вытеснения нефти водой в лабораторных условиях.

Для нахождения критических значений водонасыщенности используют уравнение движения фаз в многофазном потоке, устанавливающее зависимость доли флюида от соотношения вязкостей и проница-емостей fв =

1 Кпр . отн.н р в ’

Кпр.отн.в р н

где fв - доля воды в продукции (f в = 0.01 на уровне ВНК; f в = 0.99 на уровне чисто водного притока);

Ц в - вязкость воды в пластовых условиях;

Ц н - вязкость нефти в пластовых условиях.

Подставив в приведенное соотношение величины вязкостей воды и нефти, а также значение f в = 0.01 (на уровне ВНК) или 0.99 (на уровне зеркала воды), получают величины отношения фазовых проницае-мостей по нефти и воде. По этим величинам на кривых относительной фазовой проницаемости находят соответствующие этим отношениям значения К в* и К в** , которые определяют границы водонасы-щенности, при которой возможен или безводный приток нефти, или только воды.

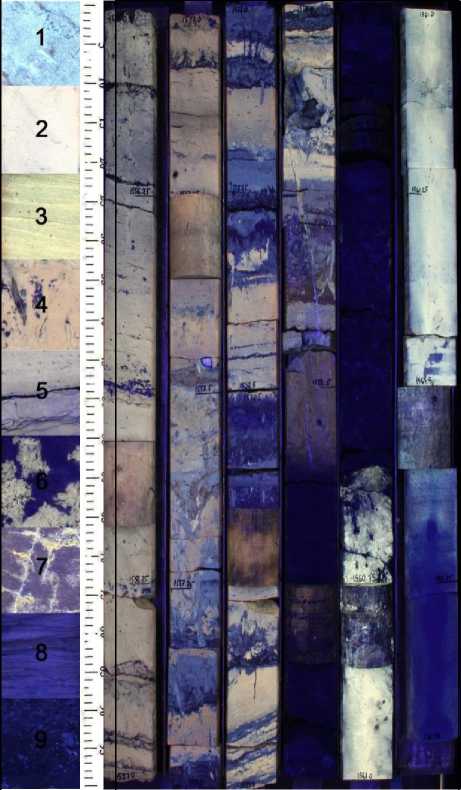

Пример пересчета кривых капиллярного давления в кривые относительных фазовых проницаемостей представлен на рис. 4.

По данным исследования керна возможна оценка К в не только в зоне предельного, но и в зоне непредельного насыщения, где К ов < К в < К в* . Для этого полученная экспериментальным путем зависимость водонасыщенности от капиллярного давления перестраивается в график распределения водонасыщенности по высоте залежи согласно формуле

7 10 • Р к • с пл.н — в

h =-----------------,

( d в — d н ) • с лаб

где h – высота над уровнем с нулевым капиллярным давлением, м;

Р к – капиллярное давление при лабораторных условиях, МПа;

σ пл.н-в – поверхностное натяжение на границе раздела «нефть-вода» при пластовых условиях, σ пл.н-в = 20 дин/см;

σ лаб – поверхностное натяжение на границе раздела «вода-газ» в лабораторных условиях, σ лаб.в-г = 73 дин/см;

d в – плотность воды при пластовых условиях, г/cм³;

d н – плотность нефти при пластовых условиях, г/cм³.

Используя данные лабораторных исследований для воды и нефти и подставляя их в формулу (4), производится пересчёт кривых капиллярных давлений в кривые h - К в , на основе которых строится номограмма К п - К в с шифром кривых h (высота над уровнем ВНК), позволяющая определять:

– остаточную водонасыщенность в зоне предельного нефтенасыщения,

– критическую водонасыщенность на уровне ВНК,

– нефтенасыщенность пласта в зоне недонасыщения при известном расстоянии от контакта.

Решение этой задачи рассмотрено на примере месторождений Башкирского свода и Соликамской депрессии.

В пределах Башкирского свода особенности водонасыщенности исследованы для терригенных залежей пл. Тл 2 , Бб, Мл и карбонатных пл. КВ 1 .

Для анализа особенностей водонасы-щенности в залежах пл. Тл 2 использованы экспериментальные кривые капиллярного давления Р к по 32 образцам в диапазоне пористости 9.8÷27.9 % и газопроницаемости 0.12 ÷1370.8∙10-3 мкм2.

В результате были получены следующие зависимости:

-

- lgК ов = 5.2904-3.315∙ lgК п ; R = 0.918;

-

- lgК в* = 2.552 – 0.661∙ lgК п ; R = 0.865;

-

- lgК в** = 2.023-0.131∙ lgК п ; R = 0.966, где R – коэффициент корреляции.

h, м

Зависимость Кв от Кп

R

2

- lgК в = 3,8707 – 1,835 ∙ lgК п

0,836

4

- lgК в = 4,5015 – 2,411 ∙ lgК п

0,836

6

- lgК в = 4,5946 – 2,5255 ∙ lgК п

0,890

10

- lgК в = 4,7135 – 2,6893 ∙ lgК п

0,904

20

- lgК в = 5,0487 – 3,0629 ∙ lgК п

0,919

Рис.4. Зависимости капиллярного давления и относительной проницаемости от водона-сыщенности (Некрасов, Луппов, 2016)

Пересчет Рк каждого образца в высоту над уровнем с нулевым капиллярным давлением (h) произведен по формуле (4), которая для пласта Тл 2 имеет вид: h = 8.87∙Р к при d в = 1.175 г/см3 и d н = 0.866 г/см3.

Методика определения текущей водо-насыщенности рекомендуется к использованию при геолого-гидродинамическом моделировании для определения текущего ВНК.

Список литературы Оценка характера насыщенности коллекторов по данным исследований керна и кривых относительной фазовой проницаемости

- Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.М. Физика нефтяного и газового пласта. М.: Недра, 1982.324 с

- Глушков Д.В., Костицын В.И. Влияние фактора времени на достоверность выделения нефтенасыщенных коллекторов по данным фотографирования керна в дневном и ультрафиолетовом свете//Каротажник. 2015. №10. С. 54-64

- Грищенко М.А. Современные подходы к моделированию нефтенасыщенности сложнопостроенных залежей с целью создания гидродинамических моделей//Геология нефти и газа. 2008. №5. С. 8-15

- Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г. Определение физических свойств нефтеводосодержащих пород: учеб. пособие для вузов. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. 592 с

- Дьяконова Т.Ф., Билибин С.И., Дубина А.М., Исакова Т.Г., Юканова Е.А. Проблемы обоснования водонефтяного контакта по материалам геофизических исследований скважин при построении детальных геологических моделей//НТВ «Каротажник». Тверь: Изд-во АИС, 2004. Вып. 3-4 (116117). С. 83-97

- Латышова М.Г., Мартынов В.Г., Соколова Т.Ф. Практическое руководство по интерпретации данных ГИС: учеб. пособие для вузов. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. 327 с

- Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом/под ред. В.И. Петерсилье, В.И. Пороскуна, Г.Г. Яценко; ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика». М.; Тверь, 2003

- Некрасов А.С. Луппов В.И. Обоснование положения водонефтяного контакта залежи нефти и газа с использованием кривых относительных фазовых проницаемостей//Каротажник. 2016. № 10. С. 65-73

- Петерсилье В.И., Белов Ю.А., Веселов М.Ф., Горбунова С.П. К вопросу оценки параметров переходной зоны с использованием кривых капиллярного давления/ВНИГНИ. М., 1982. Вып. 242. С. 63-70

- Пирсон С.Д. Учение о нефтяном пласте: перевод с англ. 2-е изд./ООО «Тюменьпромгеофизика». М.; 2006. 567 с