Оценка и измерение фактического уровня и качества жизни населения Самарской области

Автор: Сорокин

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Публикации соискателей ученых степеней

Статья в выпуске: 12 (166), 2011 года.

Бесплатный доступ

Приводится авторское определение комплексу понятий «уровень и качество жизни населения». Описывается система измерения и оценки данного показателя. Проводится анализ фактического уровня и качества жизни населения на основе структуры потребительских расходов жителей Самарской области и сравнение с данными по различным странам мира.

Уровень жизни населения, качество жизни населения, социальная политика, структура расходов населения, благосостояние

Короткий адрес: https://sciup.org/143181433

IDR: 143181433

Текст научной статьи Оценка и измерение фактического уровня и качества жизни населения Самарской области

Государственная политика в области уровня и качества жизни населения должна опираться на их системную оценку и анализ. В данном случае представляет интерес именно симбиоз этих двух понятий, которые, по нашему мнению, хотя и являются разными экономическими категориями, но частично накладываются друг на друга. Ниже представлено их авторское определение.

Уровень и качество жизни населения – это комплекс сложных социально-экономических категорий, выражающих через свободу выбора и творчества саморазвитие и самореализацию, степень удовлетворенности населения своей жизнью и восприятие своего положения в обществе с точки зрения различных потребностей и интересов, зависящих от культурных особенностей и системы ценностей, в связи с целями, ожиданиями, стандартами и заботами людей.

Исходя из этого, мы считаем, что при формировании системы измерений и оценки этих понятий необходимо проводить разделение, подобное тому, что представлено в концепциях нобелевского лауреата, индийского экономиста Амартия Сена [1].

Имеющиеся в распоряжении потребителя блага характеризуют его фактический уровень и качество жизни, то есть, это те элементы бытия, которые он выбрал из множества альтернатив. Очевидно, что их оценка концептуально не связана с измерением свободы выбора и располагаемых возможностей человека, которые являются второй равноправной частью этой системы.

Кроме того, важно учитывать и мотивационные факторы. Именно они разделяют оба представленных компонента выше. Ведь изучая свободу выбора потребителя как совокупность альтернатив, которыми он обладает в данный момент времени, и далее анализируя то, что он в итоге выбрал и то, что он имеет в текущей ситуации, важно понимать, что заставило остановиться именно на этом варианте. То есть, не менее значимым при данном исследовании является ответ на вопрос: «Почему из всего множества альтернатив была выбранная текущая?».

Для оценки фактического уровня и качества жизни населения может использоваться система потребительских бюджетов и структура потребительских расходов населения. Измерение последней в современной России непрерывно менялось, и в настоящее время этот процесс не завершён. До 2001 г. в статистических исследованиях можно выделить укрупнённую и расширенную структуру потребительских расходов домашних хозяйств. В первом случае выделялось всего 4 группы расходов: на покупку продуктов питания, непродовольственных товаров, алкогольных напитков и оплату услуг. Во втором случае речь шла о многоуровневой структуре: кроме 4 перечисленных выше групп отдельно учитывались расходы на питание вне дома (общественное питание), а далее выделялись подгруппы, что очень важно.

Низкая сопоставимость полученных результатов с данными других стран, использующих другую статистическую базу, выявила необходимость перехода на общемировую систему классификации расходов. Она стала строиться Росстатом по выборочным обследованиям бюджетов домашних хозяйств на основе классификатора индивидуального потребления домашних хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ) с 2001 г., но в статистике первые результаты появились в 2003 г. по данным 2002 г. по России в целом, и по регионам в частности. В основу его построения положена классификация индивидуального потребления по целям – Classification OfIndividual Consumption By Purpose (COICOP), она относится к одной из четырёх функциональных классификаций, появившихся в Системе Национальных Счетов в 1993 г.

Получившаяся в итоге структура расходов не является логическим продолжением рассмотренной выше, так как подход к группировке расходов используется иной, что и отражено в названии классификатора – «по целям». Особое внимание уделяется не виду товара или услуги, а потребности, которую они удовлетворяет. Со временем новая структура также стала многоуровневой.

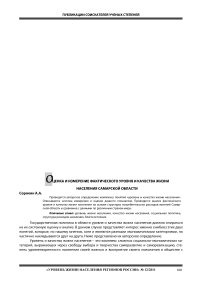

На рис. 1 представлено изменение структуры обобщённых групп расходов домашних хозяйств Самарской области. В целом по региону наиболее существенные изменения наблюдались до периода 2004-2005 гг., после которого колебания стали более плавными и с меньшей амплитудой. При этом видны положительные тенденции, так доля расходов на покупку продуктов для домашнего питания сократилась почти на 15% (с 42% в 2001 г. до 28% в 2005 г.), на оплату услуг выросла с 17% до 25%, на питание вне дома – с 3% до 8%. По непродовольственным товарам и алкогольным напиткам за обозначенный период изменения почти отсутствуют.

Рис. 1. Укрупнённая структура потребительских расходов домашних хозяйств Самарской области в 2001-2009 гг., % [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Несмотря на долгосрочные положительные изменения, стоит отметить, что доля расходов на покупку продуктов для домашнего питания всё ещё остаётся довольно высокой – 25-30%, в то время как посещение кафе и ресторанов остаётся недоступным широким слоям населения. Доля расходов на оплату услуг также только в последние 3 года превысила значения аналогичного показателя по продуктам для домашнего питания, но ещё не вернулась к значению 2007 г. в 30%.

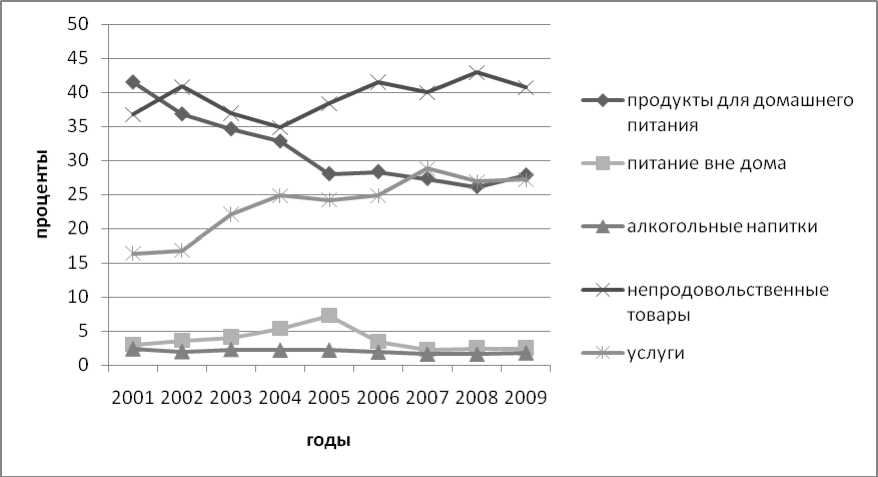

Однако подобного поверхностного анализа недостаточно для выводов, необходимо перейти к изучению структуры расходов в рамках выделенных выше групп. В первую очередь рассмотрим более подробно структуру расходов на покупку продуктов для домашнего питания (рис. 2.). В целом, можно сказать, что она довольно стабильная и со временем меняется незначительно, тенденции в долгосрочном периоде свидетельствуют о росте уровня и качества жизни населения.

В Самарской области среди продуктов питания наибольшие денежные средства у людей уходят на покупку мяса и мясных продуктов, что связано, в первую очередь, с их высокой стоимостью, при этом их наличие в рационе крайне необходимо, однако постепенно доля расходов на их приобретение снижается (максимальные колебания на всём интервале 2,6%, но в 2009 г. по сравнению с 2001 г. снижение всего на 0,4%). Более уверенно уменьшается доля расходов на покупку хлеба и хлебных продуктов – 1,5% за 9 лет, сахара и кондитерских изделий – 3,4% за аналогичный период, картофеля, масла и яиц – около 1% по каждой группе.

Также устойчивый рост на протяжении 10 лет наблюдался в следующих группах товаров: молоко и молочные продукты (около 1%), фрукты и ягоды (около 3%), рыба и рыбные продукты (около 1%), овощи и бахчевые (2%), молоко и молочные продукты (более 1%), чай, кофе и безалкогольные напитки (около 1%). В 2009 г., в связи с глобальным экономическим кризисом произошли значительные корректировки потребительских предпочтений, но негативные тенденции были более слабые, чем позитивные достижения за предыдущие 8 лет.

Отмеченные изменения в спросе связаны не только с ростом или снижением покупательской способности, но и со сменой вкусов у потребителей, обновлением представленного ассортимента товаров и модой. Так, в последние годы на рынке появилось большое множество новых молочных продуктов: от йогуртовых до сыворотковых с добавлением бифидобактерий. Это существенно повлияло на рацион людей, почти ежедневно многие из них употребляют в пищу самые разные молочные продукты, соответственно расходы на их покупку растут.

Рис. 2. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в Самарской области на покупку продовольственных товаров в 2001-2009 гг., % [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Рыба, являясь важным элементом питания, слабо представлена в магазинах региона, что характерно для большинства субъектов Российской Федерации, цена на неё остаётся довольно высокой, потому одновременно с ростом её потребления ещё более высокими темпами растёт доля расходов на её приобретение в общей структуре расходов на покупку продуктов питания. Картофель остаётся традиционной пищей для россиян и, несмотря на его относительно невысокую стоимость, он продолжает занимать свою долю в рационе и выделяется в отдельную группу.

Овощи, фрукты и ягоды становятся более доступными широким слоям населения за счёт расширения ассортимента и ослабления зависимости от сезонных факторов по их выращиванию, так яблоки и цитрусовые продаются в магазинах круглогодично, что не было распространено, к примеру, 10 лет назад.

В целом, обозначенные выше тенденции свидетельствуют о росте уровня и качества жизни населения, хотя структура расходов на покупку продуктов питания всё ещё не соответствует той, что сформировалась в развитых странах. Можно считать недостаточными расходы на покупку рыбы, овощей, фруктов и ягод, доля которых не превышает в сумме 20-25%, в то время как на хлеб и хлебные продукты тратится почти 16% всех денежных средств, идущих на продовольствие, а на мясо и мясные продукты – не менее 30%. Причина заключается как в недостаточных доходах населения, так и в нехватке доступных по цене и одновременно качественных продуктов питания равномерно по всем группам.

Несмотря на появление современных цивилизованных форматов торговли, приход в регион крупных ритейлеров и совершенствование логистики, даже в гипермаркетах ощущается нехватка рыбы и морепродуктов и высокая стоимость тех, что имеются в наличии, наблюдается недостаток овощей и фруктов, которые в основном продаются или недозрелыми, или переспелыми и не обладают товарным видом, в мелких магазинах ситуация, как правило, ещё хуже. В тоже время рыночный формат торговли развивается крайне слабо, его сложно назвать удобным и цивилизованным. Современные рынки мало отличаются от тех, что были 10 лет назад, комфортность покупки на них мала, качество продуктов часто сомнительно.

Значимость такого фактора как питание крайне высоко, оно во многом определяет здоровье человека, а, следовательно, комплексно влияет на уровень и качество жизни населения.

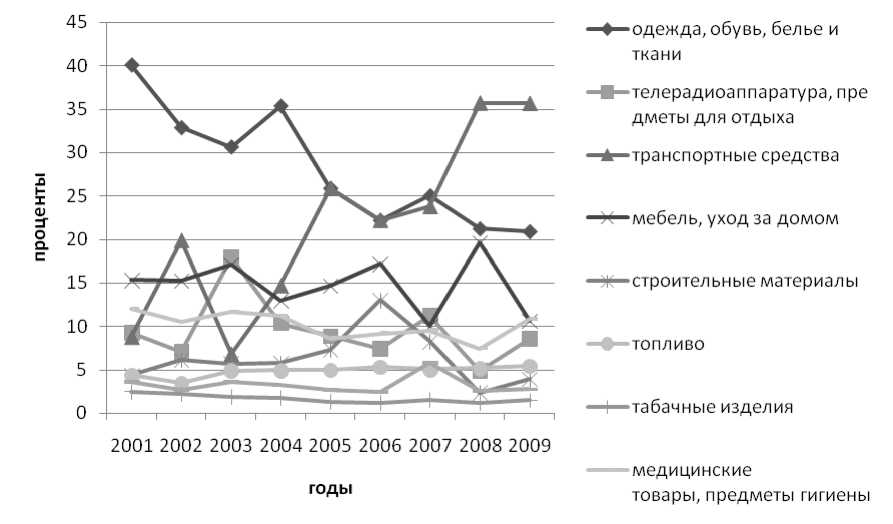

Не менее важным мы считаем анализ структуры расходов на приобретение непродовольственных товаров (по региону рис. 3.). В 2001 г. из всех расходов на непродовольственные товары

40% уходило на приобретение одежды, обуви, белья и тканей, что можно считать довольно существенными цифрами, так как подобные траты относятся к группе обязательных. Однако к 2009 г. доля данных расходов снизилась существенно – почти в 2 раза и составила 20%, а по мебели и уходу за домом в долгосрочном периоде она колеблется около 15% в большую и меньшую сторону. Причём на графике видно, если по одной группе наблюдался существенный рост, то по другой – равнозначное падение.

Рис. 3. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в Самарской области на покупку непродовольственных товаров в 2001-2009 гг., %

[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Можно предположить, что домохозяйства делали для себя выбор между дорогостоящей обувью (зимняя и межсезонная) или одеждой (верхняя) и мебелью и обустройством дома, то есть, в один год тратились в большей мере на одни товары, в последующий – на другие.

Это может говорить о недостаточности денежных средств в семьях, что не позволяет удовлетворить потребности в данных видах товаров в полном объёме в длительном периоде и вынуждает расставлять приоритеты и более взвешенно подходить к выбору.

Доля расходов на приобретение транспортных средств после резкого падения в 2003 г. (5%) к 2008-2009 гг. также заметно выросла в 7 раз до 35%, одновременно наблюдается рост и в такой группе, как топливо, однако здесь речь идёт о 2-3%.

По медицинским товарам и предметам гигиены значения рассматриваемого показателя с 2001 по 2008 гг. снизилось с 12% до 7,5% (в кризисный 2009 год зафиксирован рост).

По строительным материалам до 2006 г. наблюдался рост, после наметилось заметное снижение, однако к 2009 г. значение практически вернулось на уровень 2001 г. В долгосрочном периоде снижается доля расходов на приобретение телерадиоаппаратуры и предметов отдыха.

Если учесть, что затраты на покупку одежды и обуви, медицинских товаров и предметов гигиены, топлива являются вынужденными, а также принимать во внимание тот факт, что их совокупная доля даже в предкризисном 2008 г. – 37% (в 2001 г. – 57%), то стоит признать уровень и качество жизни населения недостаточными. Более 1/3 расходов на непродовольственные товары домохозяйства тратят на те, без которых обойтись практически невозможно и менее 2/3 остаётся на остальные («добровольные»).

Можно сделать вывод, что уровень и качество жизни населения региона в последние 10 лет растёт, хотя имеется отставание от показателей развитых стран, на что есть разные причины: мен- талитет, особенности потребления, разница в доходах, ценовая политика, развитие ритейла и сферы услуг, состояние производства. Люди продолжают тратить существенные средства на обязательные расходы, такие как продукты питания, одежда и обувь, вынуждены сдерживать свои потребности в непродовольственных товарах, сфера услуг всё ещё слабо представлена в структуре потребления.

Важно не только принимать меры, способствующие росту доходов населения, то есть, стимулировать спрос, но и создавать условия для развития производства, инфраструктуры, третичного сектора экономики, то есть формировать предложение. Это необходимо учитывать как на федеральном уровне, так и на региональном – для проведения взвешенной политики, направленной на долгосрочный рост уровня и качества жизни населения, что является основной целью для любого государства.

-

1. Сен А. Развитие как свобода; пер. с англ. под ред. и с послеслов. Р.М. Нуреева. – М.: Новое издательство. – 2004.

-

2. Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за2002 год: Статистический бюллетень. – Самара: Госкомстат России, Самарский областной комитет государственной статистики. – 2003.

-

3. Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2003 год: Статистический бюллетень. – Самара: Госкомстат России, Самарский областной комитет государственной статистики. – 2004.

-

4. Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2004 год: Статистический бюллетень. – Самара: Госкомстат России, Самарский областной комитет государственной статистики. – 2005.

-

5. Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2006 год: Статистический бюллетень. – Самара: Росстат, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. – 2007.

-

6. Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2007 год: Статистический бюллетень. – Самара: Росстат, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. – 2008.

-

7. Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2008 год: Статистический бюллетень. – Самара: Росстат, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. – 2009.

-

8. Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2009 год: Статистический бюллетень. – Самара: Росстат, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. – 2010.

Список литературы Оценка и измерение фактического уровня и качества жизни населения Самарской области

- Сен А. Развитие как свобода; пер. с англ. под ред. и с послеслов. Р.М. Нуреева. - М.: Новое издательство. - 2004.

- Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2002 год: Статистический бюллетень. - Самара: Госкомстат России, Самарский областной комитет государственной статистики. - 2003.

- Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2003 год: Статистический бюллетень. - Самара: Госкомстат России, Самарский областной комитет государственной статистики. - 2004.

- Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2004 год: Статистический бюллетень. - Самара: Госкомстат России, Самарский областной комитет государственной статистики. - 2005.

- Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2006 год: Статистический бюллетень. - Самара: Росстат, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. - 2007.

- Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2007 год: Статистический бюллетень. - Самара: Росстат, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. - 2008.

- Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2008 год: Статистический бюллетень. - Самара: Росстат, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. - 2009.

- Основные социально-экономические показатели бюджетов домашних хозяйств по Самарской области за 2009 год: Статистический бюллетень. - Самара: Росстат, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. - 2010.