Оценка и мониторинг публичной политики в регионах России: характеристика и основные тренды изменений

Автор: Никовская Лариса Игоревна, Якимец Владимир Николаевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Позиция

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются результаты мониторинга состояния публичной политики (ПП) в регионах России. Показано, что состояние ПП деградирует, обратные связи фальсифицируются, что приводит к росту социального напряжения.

Субъекты, институты, механизмы и типы региональной публичной политики, ян-индекс

Короткий адрес: https://sciup.org/170166068

IDR: 170166068

Текст научной статьи Оценка и мониторинг публичной политики в регионах России: характеристика и основные тренды изменений

Думается, что именно институт публичной политики выступает в качестве социально-политического образования, которое по своей природе и призвано выступать условием и средством, позволяющими обществу формировать стратегическую повестку дня, создавать внутренние стимулы и ценности творческого и инновационного развития, переводить возникающие в этом процессе конфликты и столкновения в позитивно-функциональное русло, превращая их тем самым в элемент социальной динамики.

Публичная политика во всем многообразии своего проявления представляет собой широкий круг процессов и явлений. Во-первых, она демонстрирует особое качество государственного управления, которое все более ориентируется на идеи постбюрократической организации, предполагающей отказ от традиционной иерархической структуры управления в пользу горизонтальных отношений партнерства, кооперации, перехода от «логики учреждения» к «логике обслуживания», к развитию нового государственного менеджмента, исключающего жесткие вертикальные формы «господства – подчинения», на что были нацелены все административные реформы, проводившиеся в современном мире в последнюю четверть ХХ в. Во-вторых, она характеризуется активным гражданским участием и соответствующими процедурами принятия властных решений; в-третьих, – разработкой различного рода программ для решения в обществе возникающих проблем с общественным участием, а также социальных технологий их реализации; в-четвертых, она охватывает процесс двусторонней коммуникации разнообразных общественных групп, выстраиваемых в основном симметрично, в диалоговом режиме.

У публичной сферы существуют четыре важных функции взаимодействия власти и общества в формировании политики, выражающей публичный интерес1:

– артикуляция общественных интересов;

– публичный контроль деятельности власти и состояния дел в обществе, в государстве, в экономике, в социокультурной сфере;

– влияние на формирование государственной политики;

– политическое просвещение граждан.

От организации публичной сферы и развитости ее ключевых институтов и механизмов в значительной мере зависит характер публичной политики. Публичная сфера – это своеобразный инновационный инкубатор, позволяющий «свежей крови» новых социальных технологий оптимизировать механизм взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества (развить межсекторное социальное партнерство), с целью конструктивного реформирования преодолевать закостенелость государственных институтов и подключать ресурс гражданских инициатив к формированию государственной политики и контролю за деятельностью власти.

Масштабное социологическое исследование, проведенное в 2009 г. в рамках проекта «Индексы оценки состояния гражданского общества в регионах современной России», позволило выявить особенности состояния публичной сферы и публичной политики на региональном уровне посредством специально разработанного исследовательского инструмента – ЯН-индекса. Уникальность исследования состояла в том, что количественные инструменты для оценки состояния публичной политики и ее компонентов подкреплялись качественным обсуждением ее результатов в фокус-группах с участием активных субъектов публичной сферы – представителей малого и среднего бизнеса, НКО-сообщества и региональных государственных и муниципальных служб2. Наиболее интересный результат – выявление пяти типов ПП в регионах.

-

1. Регионы с консолидированными низкими оценками ПП: респонденты из всех трех секторов одинаково низко оценивают состояние ПП (Республика

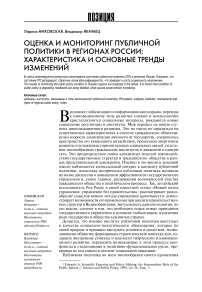

Рисунок 1 . Данные мониторинга ПП в Иркутской обл., 2009–2011 гг.

-

2. Центрированные регионы: дана консолидированная средняя оценка (Ярославская, Нижегородская, Курская и Амурская обл. и Алтайский край).

-

3. Регионы с партнерскими отношениями между секторами: респонденты дают консолидированные высокие оценки состояния ПП (Новосибирская и Челябинская обл., Республика Карелия).

-

4. Регионы с неконсолидированными оценками ПП: оценки респондентов одного из секторов отличаются от оценок двух других (Хабаровский и Пермский края, Томская и Волгоградская обл.).

-

5. Регионы с разрывами неконсолидированных оценок ПП: оценки ПП респондентами из двух секторов не консолидированы и характеризуются значимым разрывом (Хабаровский и Пермский края, Томская и Волгоградская обл.).

Дагестан, Мурманская, Иркутская обл. и Республика Коми).

В 2011 г. в рамках проекта «Условия, факторы и индикаторы модернизационного развития в регионах России: исследование с использованием количественных и качественных методов»1 по той же мето- дике было обследовано 12 регионов РФ, 6 из которых оказались новыми, а 6 были взяты из прежнего состава, с целью проведения мониторинга состояния публичной политики. Каждый из регионов, отобранных для мониторинга в 2011 г., относился к одному из пяти типов ПП. Основная цель проекта в этой части работы состояла в том, чтобы выяснить, насколько стабильны оценки состояния ПП, сделанные в 2009–2011 гг., а также определить, произошли ли какие-нибудь значимые изменения ПП в названных пяти типах регионов и почему.

Представим некоторые результаты мониторинга ПП в 3 из 6 регионов, в которых исследования были выполнены в 2009–2010 гг. и в 2011 г. (Иркутская и Ярославская обл. и Алтайский край).

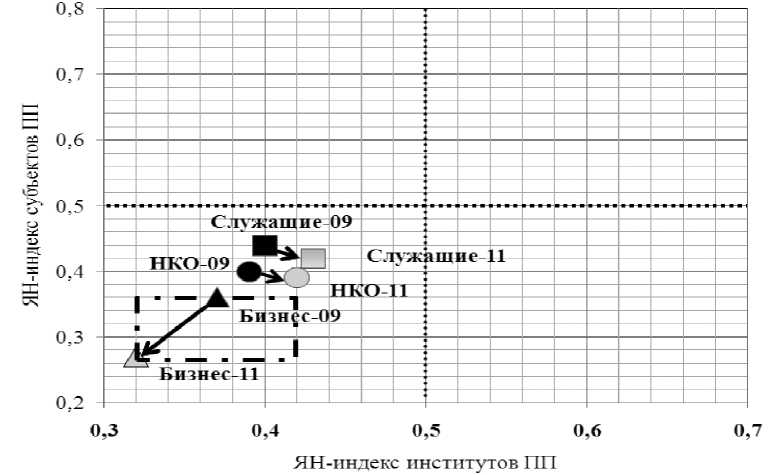

На рис. 1–3 даны сравнительные оценки значений обоих субиндексов для обследованных регионов для 2009–2010 гг. и для 2011 г. Значения субиндексов для каждой группы респондентов отмечены черными точками для 2009 г. и серыми – для 2011 года. Штрихпунктирный прямоугольник на рисунках визуализирует критерий консолидированности мнений трех групп респондентов в 2011 г. Если все три среднегрупповые оценки располагаются внутри прямоугольника, то мнения всех трех групп консолидированы в отноше-

Рисунок 2 . Данные мониторинга ПП в Ярославской обл., 2009–2011 гг.

нии деятельности институтов и субъектов ПП в регионе. «Выпадение» оценок одной группы за пределы прямоугольника характеризует неконсолидированный тип ПП, а выход хотя бы одной групповой оценки за пределы двух прямоугольников свидетельствует о разрывном типе ПП.

Следует обратить внимание на то, что в Иркутской обл. в 2011 г. существенно ухудшились оценки деятельности субъектов и институтов ПП со стороны представителей бизнеса. Это привело к тому, что из региона с консолидированным типом ПП область перешла в категорию регионов с неконсолидированным типом ПП.

Согласно результатам мониторинга, Ярославская обл. стала двигаться от центрированного типа ПП, при котором конструктивно взаимодействуют государство и гражданское общество, соединяя усилия в реализации системной модернизации, в сторону разрывного типа, когда политико-административный режим пытается встроить институты гражданского общества (профсоюзы и общественные объединения бизнеса, партии, СМИ и др.) в вертикаль власти. Немалую роль в этой трансформации сыграло ошибочное решение о повышении ставки страховых взносов с фонда оплаты труда до 34%. Это губительно отразилось на созидательной деловой активности, привело к банкротствам в среде малого и среднего бизнеса и росту доли теневых зарплат, что явилось результатом, обратным тому, которого хотели добиться разработчики, – спасение Пенсионного фонда. Так, 7 июня 2011 г. «Деловая Россия» заявила, что доля теневых зарплат растет, а страховые сборы в социальные фонды падают, казна недополучает доходы, условия труда наемных работников ухудшаются, частная инициатива вытесняется в околокриминальную сферу (и при этом не уменьшается административное рейдерство). Федеральным властям пришлось пойти на попятную. И вскоре после этого в своей речи на санкт-петербургском экономическом форуме президент России Д. Медведев заявил, что в правительстве приняли решение: ставка страховых взносов будет снижена с 34% до 30% (для производственного и социального бизнеса – до 20%). Заметим, что последствия именно этих процессов нашли отражение в оценках бизнесменов. Тем самым была проиллюстрирована чувствительность ЯН-индекса к изменениям в публичной сфере.

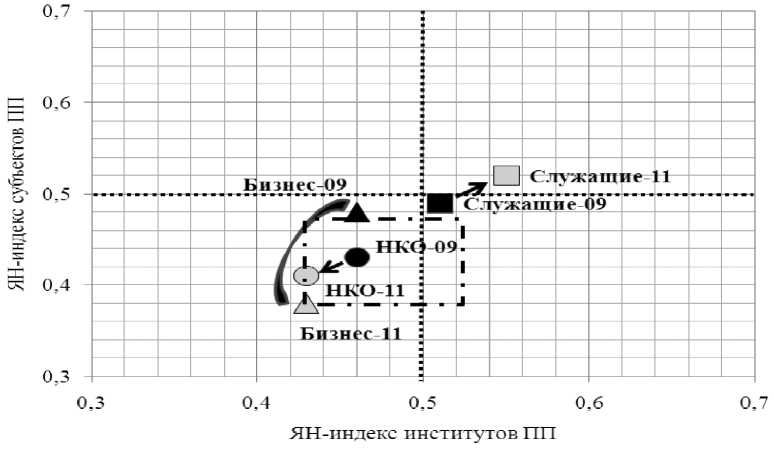

Согласно выявленной типологии публичной политики в исследуемых 24 регионах России, Алтайский край в 2009 г. также характеризовался центрированным типом публичной политики, характерным для Курской, Нижегородской, Ярославской и Амурской обл. При таком типе ПП оценки всех трех активных групп респондентов – НКО-сектора, региональной и муниципальной власти, а

Рисунок 3 . Данные мониторинга ПП в Алтайском крае, 2009–2011 гг.

также малого и среднего бизнеса (МСБ) – стягиваются к центру поля. Но при этом оценки госслужбы находятся в нижней части верхнего, условно говоря, благоприятного квадранта, а остальных групп (бизнеса и НКО) – в верхней части нижнего, неблагоприятного квадранта. О чем это свидетельствует? Реализация принципов публичной политики в крае находилась в начальной стадии. НКО-сектор мог открыто выражать свою позицию, в регионе были разработаны и апробированы многие технологии и принципы межсекторного социального партнерства, давно функционирует Общественная палата. Общественные организации с 90-х гг. демонстрируют свой потенциал постановки общественно значимых вопросов. Однако общий анализ полученных как количественных, так и качественных данных подтвердил общую гипотезу исследования, что чем меньше развиты институты и субъекты публичной политики, тем больше степень социальной напряженности и конфликтности в регионе, недовольства состоянием государственного и муниципального управления, хуже показатели социального взаимодействия между основными активными группами региона и, соответственно, использования их потенциала для решения соци- ально значимых проблем регионального сообщества в условиях посткризисного развития.

Сопоставление полученных региональных индексов публичной политики позволило найти тот конкретный предел, за которым «вертикализация» власти начинает отрицательно влиять на формирование и активность горизонтальных связей, которые составляют каркас низовой социальной и гражданской самоорганизации. В Алтайском крае многие позитивные тенденции в развитии принципов публичной политики вытесняются нарастающей вертикализацией власти. Это сказалось на более критичных оценках представителей МСБ и НКО-сектора в 2011 г. На рис. 3 видно, что состояние публичной политики в конце 2011 г. существенно ухудшилось. Регион из центрированного типа ПП все больше стал сдвигаться в область низких оценок, характеризующихся неконсолидированным типом. Более того, можно с определенной уверенностью утверждать, что складываются предпосылки перехода к разрывному типу публичной политики, когда оценки представителей государственной и муниципальной властей начинают существенно отрываться от оценок всех остальных активных групп регионального сообщества.

Представители МСБ региона также ощутили на себе негативные последствия, связанные с принятием ошибочных решений в части налоговой политики. Но они преломились через определенные недружественные действия региональных властей по отношению к представителям данной группы, что добавило пессимизма в их оценки. Мониторинговое исследование показало, что в регионе перестают работать институты диалога, обратных связей и консультаций с обществом. Деградирует эффективность представительной власти. Снижается действенность и ресурс местного самоуправления. Партии не рассматриваются как действенные защитники интересов общества. Нарастает недовольство распределением полномочий между центром и регионами.

Суммируя результаты проведенных исследований, можно сказать, что сложившийся моноцентричный режим привел к снижению роли публичной сферы и политики в современном политическом процессе как на федеральном уровне, так и на региональном. Ни в одном из обследуемых в режиме мониторинга регионов не произошло позитивное приращение конструктивного потенциала ПП – нет ни одного нового примера прибавления партнерского или хотя бы сбалансированного типа ПП. Количественный и качественный анализ результатов показал, что состояние ПП стало в большей степени характеризоваться негативными свойствами: нарастает имитация деятельности механизмов публичной политики, происходит обрыв и фальсификация обратной связи. Продолжает сохраняться система принятия политических и социально значимых решений в режиме «консультаций» и «приводных ремней» при активном контроле государственно-административныхструктур.Ноподобная практика конструирования публичной политики порождает опасность усиления бюрократического корпоративизма. Традиционное чиновничество не готово к постоянному диалогу с партнерами, которые пытаются войти в круг общественных консультаций. Формирование государственной политики оно по-прежнему рассматривает как составную часть своих прерогатив. Участие внешних сил воспринимается как покушение на суверенную территорию исполнительной власти. Существующая система принятия реше- ний демонстрирует устойчивую склонность превращать режим консультаций в декорацию традиционно бюрократической политики. Поэтому режим консультаций работает в той мере, в какой высшая политико-государственная власть заинтересована в оказании политического давления на участников, принуждении их к лояльности и сотрудничеству. Сложившийся режим вертикализации власти показал, что бюрократическая модель властвования действует не только в рамках административной функции, но и способна захватить ту часть государственной власти, которая должна развиваться по законам политической логики властвования. Это приводит к игнорированию общественного мнения, подавлению роста гражданской активности, отсутствию признания альтернативных точек зрения, содержательного разговора о важнейших проблемах страны.

Принципы федерализма, по сути, профанируются, независимость и самостоятельность местного самоуправления до сих пор остаются мифом. Отмена прямых выборов губернаторов, переход на систему сити-менеджеров фактически отстраняют население от участия в управлении. Отсюда – снижение доверия общества к власти, кризис легитимности, непонимание и даже враждебность между гражданином и государством. Все это – показатель беспечности и близорукости нынешней российской бюрократии. В условиях несменяемости она все больше теряет чувство реальности и выдает желаемое за действительное. В условиях, когда нарастает спрос на открытость и партийный плюрализм, обрыв институтов обратной связи и имитация деятельности механизмов публичной политики могут привести к нарастанию протестной активности и несистемным социальным взрывам.

А между тем, новые вызовы общественного развития, вызванные задачами перехода к инновационной модернизации, нацеливающей на формирование нацио-нальнойинновационнойсистемы,создают повышенный спрос на функции и услуги, связанные с экспертизой и консалтингом по публичной политике, поскольку только последняя позволяет «свежей крови» социальных инноваций взломать стагнационный механизм «управляемой демократии». Отсюда появляется потребность в поддержке со стороны гражданского общества, центров публичной политики, связанных с различными гражданскими и деловыми инициативами.

Иными словами, тот вариант стабильности и порядка, который в начале нынешнего десятилетия отвел Россию от края пропасти и минимизировал угрозы безопасности государства и общества, сегодня показал невысокий запас прочности и, особенно, возможности развития, поскольку в «путинскую эпоху» так и не была решена проблема бюрократии и ее экспансии в «большую политику». Именно поэтому политическая и экономическая стабилизация как безусловное и очевидное достижение путинской политики, сняв остроту проблемы безвластия и анархии, вернула мощь и уверенность бюрократическому классу в России. А в турбулентно развивающейся кризисной ситуации он оказывается все более неэффективным, поскольку контролируемая «сверху» бюрократия не может быть иной, кроме как традиционной, служащей не делу и закону, а лицам, преследующим свои собственные интересы. Сформировавшаяся «партия порядка» лишила себя «защиты от дурака»: политическая жизнь перестала своевременно получать подпитку «снизу». Роль оппозиции была заранее сведена к нулю. Поэтому стала плохо выполняться функция представительства интересов. Узкий политический класс замкнулся сам на себя и «закапсулировался».

Но сегодня проблема стоит глубже – без расширения качества и системности публичной политики невозможно вести речь о переходе к модернизации, а тем более – к инновационному типу развития российского общества. В принципе речь надо вести о создании условий для социальной инновации – т.е. тех новых форм и технологий общественной жизнедеятельности, которые способствовали бы социальной оптимизации общества и повышению качества жизни большинства людей. Поэтому представляется важным, чтобы в России как можно быстрее возникла полноценная среда, позволяющая реализовать эту функцию гражданского общества. Такая среда включает в себя науку (которая в контексте гражданского общества, как правило, вообще не упоминается), экспертную среду (которая без науки существовать не может), собственно НКО и такой важнейший институт, как независимые и квалифициро- ванные средства массовой информации. Множественность политических лидеров и институтов гражданского общества – это страховка от опасностей авторитаризма и тоталитаризма, преследующих, как тень, едва ли не любую крупную демократию и всегда возникающих перед глазами в периоды преодоления кризисов либо затяжных трудностей. Попросту говоря, ситуация требует срочного разворота к широкому общественному диалогу, декомпрессии политического режима. Требуется возврат к реальной демократии, т.е. процессу постепенного «размораживания политических процессов и гражданских инициатив, свернутых отчасти в годы правления В. Путина»1. Обществу необходимо вернуть веру в работоспособность политических механизмов воздействия на реальную власть, на процесс принятия социально-значимых решений, а значит и разделения ответственности за свое будущее между обществом и властью. Большая гибкость и социальная эластичность создаваемой системы делает общественную среду менее напряженной, вовремя разряжает скопившуюся деструктивную энергию, канализирует недовольство. А самое главное, дает пробиться новым росткам и трендам. В этом отношении, как показало исследование, потенциал и ресурс публичной политики являются важным фактором устойчивого развития территорий и позитивной консолидации местного сообщества, а также в неменьшей степени способствуют формированию высокой мотивации основных акторов поля публичной политики в направлении креативной модернизации.

Иными словами, мы видим, что развитие модернизации и национальной инновационной системы требуют диверсификации вертикали управления в сторону расширения действия принципов конкурентности, плюрализма, открытости, диалога, т.е. тех принципов, на которых основывает свою деятельность гражданское общество. Способность органов власти, бизнеса и гражданских инициатив к партнерству и консолидации во имя внедрения и стимулирования инноваций – один из важнейших критериев современного развития, важнейший ресурс преодоления технологической отсталости.