Оценка и подбор исходного материала для селекции сои на хозяйственно ценные признаки в условиях Центрального района Европейской части России

Автор: Шафигуллин Д.Р., Романова Е.В., Гинс М.С., Пронина Е.П., Гинс В.К.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 2 (31), 2016 года.

Бесплатный доступ

Соя - важнейший источник высококачественного белка, используемого в пищевых целях, и растительного масла. Белок сои сбалансирован по аминокислотному составу, и в этом состоит его преимущество по сравнению с остальными бобовыми, масличными и зерновыми культурами. Соевый белок содержит все незаменимые аминокислоты в соотношении, близком к животному белку. В связи с острым дефицитом протеина интерес к производству сои и созданию новых сортов постоянно растёт во всем мире. Выявлены наиболее скороспелые линии по продолжительности периода вегетации и межфазных периодов. Отмечены сортообразцы сои с максимальной массой семян с растения, массой 1000 семян и наибольшим числом семян в бобе. Выделены генотипы с оптимальным сочетанием перечисленных признаков для дальнейшего использования в различных направлениях селекции.

Соя, исходный материал, интродукция, индивидуальный отбор, скороспелость, продуктивность, масса 1000 семян, крупность семян, число семян в бобе

Короткий адрес: https://sciup.org/140205133

IDR: 140205133 | УДК: 635.655:631.526(470.3)

Текст научной статьи Оценка и подбор исходного материала для селекции сои на хозяйственно ценные признаки в условиях Центрального района Европейской части России

«Н

и одно растение в мире не может произвести за 100 дней столько белка и жира, сколько дает соя, ни одно растение в мире не может соперничать с ней по количеству вырабатываемых продуктов» (Золотницкий, 1962). Соя – важнейшая белково-масличная культура многофункционального применения в народном хозяйстве (Баранов, Кочегура и др., 2010). В мировом производстве растительного масла соя занимает первое место среди всех масличных растений, а по сборам белка лидирует среди всех зерновых и зернобобовых культур (Баранов, Лукомец, 2005).

Наметилось стабильное возрастание производства сои в перспективном для нее Европейском регионе страны (Баранов, Кочегура, Кононенко и др., 2010). При этом следует отметить, что она может успешно возделываться в Центральной Нечерноземной зоне на 55° северной широты, о чем свидетельствуют результаты многолетних исследований учёных Рязанского НИПТИ АПК. По природным ресурсам, накопленному научному потенциалу, многолетнему передовому опыту Россия имеет огромные возможности развития соеводства как за счет расширения посевных площадей, так и возрастания урожайности, и способна пол- ностью удовлетворить свои потребности в этом ценном высокобелковом растениеводческом сырье, отказавшись от его импорта (Баранов, Лукомец, 2005).

Материалы и методы исследований

Объектом исследований являлась коллекция образцов сои отечественной и зарубежной селекции, полученная из Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (72 образца) и 11 образцов коллекции лаборатории селекции и семеноводства бобовых культур Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК): 46

1. Продолжительность периода вегетации образцов сои, 2015 год

Исследования проводили на опытном поле лаборатории селекции бобовых культур ВНИИССОК по стандартной методике оценки исходного материала. Посев селекционных образцов сои провели 20 мая вручную (по 50 семян по схеме: 5 рядков по 10 шт). Расположение делянок в опыте систематическое.

Цель и задачи

Цель исследования – оценка исходного материала сои в условиях Центрального района Европейской части России по хозяйственно ценным признакам и отбор скороспелых и продуктивных форм, перспективных для дальнейшего селекционного процесса в условиях 55 с.ш.

Для достижения поставленной цели был заложен полевой опыт, в котором решали следующие задачи:

-

1. Изучить динамику роста и развития растений сои;

-

2. Выявить наиболее скороспелые образцы; 3. Определить структуру и величину урожая;

-

4. Найти наиболее продуктивные растения.

2. Продолжительность вегетативного развития (всходы-цветение) образцов сои, 2015 год

-

4. Масса семян с растения у образцов сои, 2015 год

Группа

Число растений, шт

Масса семян с 1-го растения, г

Среднее значение группы, г

Характеристика по «классификатору ВИР»

I

6

33

39,3

очень большая

II

8

26-33

29,5

большая

III

39

18-24

21

средняя

IV

69

10-16

13

малая

V

17

8

7,6

очень малая

Все образцы по массе 1000 семян были распределены на 4 группы. В группу с наибольшей массой (250 г) вошли 2 сорта: ВО-12 – 291,26 и 285,71 г (2 растения) и ВО-13 – 258,82 г – «очень большая» масса (по «Классификатору»). Вторую группу (190-250 г) составляют 28 растений – «большая» масса. К третьей группе (130190 г) относится наибольшее число растений (86 шт) – «средняя» масса. Оставшееся число образцов образуют

водства им. Н.И. Вавилова «Международному классификатору СЭВ для рода Glycine Willd.» (далее «Классификатор»), были разбиты на 4 группы спелости, а по длительности межфазных периодов – на 2: вегетативного (всходы - цветение) и генеративного (цветение - созревание) развития.

Продолжительность вегетационного периода. По продолжительности вегетационного периода 3 образца (I Группа) оказались самыми ранними (89 суток): Алтом, СибНИИСХОЗ 6 и Касатка. Самую большую группу (40 шт., II группа) составили образцы с коротким периодом вегетации (от 94 сут. у ВО-3 до 110 у ПЭП 24). Вторую по объему (30 шт., III группа) составили образцы со средней продолжительностью этого периода 121 сут. (от 112 сут. у ВО-15 до 130 сут. у Угна). Semu 315, Envy и ПЭП 13 (IV группа) оказались самыми позднеспелыми среди всех исследуемых образцов сои – 131, 133 и 141 сут., соответственно (по классификатору – длинный период вегетации). 4 образца: Крушуля 9/3, Росинка, Сафрана и селекционный образец Б-1 не перешли к генеративному развитию и не сформировали семена.

Все раннеспелые растения (I Группа, 3 сорта) были отобраны для дальнейшего

изучения, из II группы отбор составил 30 вариантов (75%), из III группы – 10 шт (33,3%). В IV группе все образцы были забракованы как позднеспелые и малопродуктивные (табл.1).

Длительность межфазных периодов развития. Исследуемые образцы по продолжительности межфазных периодов, были разделены на 2 подгруппы: короткая (от 37 до 50 сут) и средняя (от 51 до 64 сут). К первой подгруппе, согласно классификации ВИР, относится большинство образцов (65 сут) – от СибНИИСХОЗ 6 (37 сут) до PI 181531 (65 сут). Следовательно, можно предположить, что данную подгруппу, по скорости образования листового аппарата и других вегетативных органов, можно условно отнести к подходящей к возделыванию в условиях 55 с.ш. Ко второй подгруппе относятся остальные 15 вариантов (от 51 сут. у Соер-3 до 64 сут. у селекционного образца Б-1), что свидетельствует о теоретической возможности участия данных образцов в скрещиваниях для получения скороспелых форм, как доноров ускоренного формирования вегетативного развития растений (табл.2).

Результаты и обсуждение

В ходе полевого опыта проводили наблюдения за ростом и развитием растений по срокам наступления фенологических фаз. Все исследуемые образцы по продолжительности вегетационного периода (всходы - созревание), согласно разработанному институтом растение-

|

Группа |

Общее число образцов, шт |

Продолжительность периода, сут. |

Среднее значение периода, сут. |

Характеристика по «классификатору ВИР» |

|

I |

65 |

37-50 |

43,5 |

короткий |

|

II |

15 |

51-64 |

57,5 |

средний |

Продолжительность периода цвете-

В дальнейшем с целью комбинирова-

ние – созревание сильно варьировала: от 51 сут. у Алтом до 101 сут. у ПЭП 13. Большая часть образцов (80,7%) имела длительность этой фазы от 51 сут (Алтом) до 77 сут. (ВО-14), включительно. Они сформировали к началу уборки полноценные семена и отвечали требованиям по скорости формирования урожая (практически все отобранные для дальнейших исследований сорта и линии были из этой группы). Все варианты свыше 77 суток (вторая часть группы) в количестве 9 шт.: от ВНИИС 1 (78 сут.) до ПЭП 13 (101 сут.)

показали крайне низкую продуктивность и были практически все забракованы (77,7%). 4 образца семян не образовали. С точки зрения селекции на скороспелость и продуктивность в условиях ЦРНЗ первая подгруппа представляет наибольший научный интерес (табл.3).

3. Продолжительность периода «цветение-созревание» образцов сои, 2015 год

|

Группа |

Общее число образцов, шт |

Продолжительность периода, сут. |

Среднее значение периода, сут. |

|

I |

67 |

51-77 |

65,7 |

|

II |

9 |

77 |

83,4 |

ния в одном растении высокой скорости формирования вегетативных и генеративных органов растений сои, возможно выделение из I и II групп наиболее эффективных образцов и их гибридизация по разным схемам скрещиваний.

Индивидуальный отбор растений. В конце вегетации в фазу начала технической спелости, по результатам полевых испытаний сортов и линий была дана визуальная оценка растений и проведен отбор лучших растений для проведения структурного анализа. Весь отбор был разделен, в зависимости от степени созревания, на 3 последовательных этапа 09.09.2015 была отобрана большая часть самых скороспелых образцов (27), через неделю – скороспелые (10), забраковано 34 образца и в последнем, 3-м отборе были отобраны оставшиеся 6 среднеспелых вариантов и забраковано – 3. В наших предыдущих исследованиях сорта Гармония и Соната демонстрировали высокие хозяйственно значимые показатели при возделывании в Центральном регионе России, в частности, отличались коротким периодом вегетации (сорт Соната-105 сут., сорт Гармония -110 сут.), высоким содержанием в семенах калия, линолевой и глутаминовой кислоты и гистидина (Романова, 2005; Гинс и др., 2005). Общее число отобранных растений по всем вариантам составило 139 шт. (43 образца, 52% от объёма испытуемых).

Анализ структуры урожая. Все результаты были сгруппированы в 3 ранжированных ряда: 1) масса семян с 1-го растения – наиболее значительный признак, обусловливающий продуктивность растения; 2) масса 1000 семян – признак, предопределяющий крупность и выполненность зерна; 3) среднее число семян в бобе – важнейший элемент продуктивности, детерминирующий формирование урожая и в большей степени определяющийся генотипом. Высота прикрепления нижнего боба, практически во всех вариантах опыта, была больше 14 см, что соответствует агротехническим требованиям для механизированной уборки урожая.

Согласно «Классификатору», все образцы по массе семян с одного расте- ния были распределены на 5 групп. Самую продуктивную группу (6 растений), составили сорта и линии с массой семян: ВО-5 (Россия) – 52 г, ВО-14 (Канада) – 42 г, ВО-6 (Россия) – 40, 34 и 34 г, ВО-14 (Канада) – 34 г – «очень большая» масса семян (по «Классификатору»). Вторую группу по продуктивности (8 шт) составили образцы 26-33 г - «большая» масса семян (по «Классификатору»). В третью группу (39 шт) вошли образцы 18-24 г со «средней» массой семян. Четвертая, самая многочисленная группа (69 шт), составляет интервал от 10 до 16 г – с «малой» массой семян. Последняя, пятая группа (17 раст.) – с «очень малой» массой ( 8 г.) (табл.4).

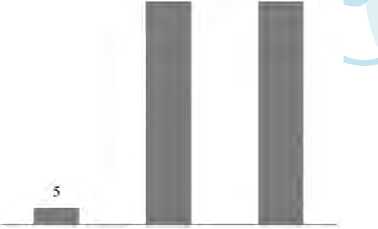

Рис.1. Число образцов сои, распределенных по среднему числу семян в бобе, 2015 год среднем, более 2,5 семян: Алтом (3,24), М-37 (2,97), СибНИИСХОЗ 6 (2,69), М-12 (2,56), ВО-4 (2,50) (рис.1).

67 67

>2.5 2.0-2.4 <2.0

группу с «малой» массой семян (110-130 г) – 22 шт (табл.5).

С селекционной точки зрения представляют интерес образцы со средним числом семян в бобе для их участия в скрещиваниях в качестве родительского компонента для получения новых высокоурожайных форм. Среди исследованных нами образцов таких было 72 шт. (51,7% от общего числа отобранных). При этом, наиболее ценные образцы имели в бобе, в

|

Группа |

Число растений, шт |

Масса 1000 семян, г |

Среднее значение группы, г |

Характеристика по «классификатору ВИР» |

|

I |

3 |

250 |

278 |

очень большая |

|

II |

28 |

190-250 |

220 |

большая |

|

III |

86 |

130-190 |

160 |

средняя |

|

IV |

22 |

110-130 |

120 |

малая |

EVALUATION AND SELECTION

OF DIFFERENT VARIETIES AND LINES OF SOYBEAN FOR BREEDING FOR VALUABLE TRAITS IN THE CENTRAL EUROPEAN PART OF RUSSIA

Список литературы Оценка и подбор исходного материала для селекции сои на хозяйственно ценные признаки в условиях Центрального района Европейской части России

- Золотницкий В.А. Соя на Дальнем Востоке. -Хабаровск, 1962. -С. 250.

- Баранов В.Ф., Кочегура А.В., Кононенко С.И., Ригер А.Н. Соя в кормопроизводстве. ГНУ ВНИИМК имени В. С. Пустовойта, Краснодар, 2010. -С. 4-6.

- Лукомец В.М., Баранов В.Ф. Соя. Биология и технология возделывания. ВНИИМК, Краснодар, 2005. -с. 433

- Международный классификатор СЭВ для рода Glycine Willd. -Ленинград, 1990. -С. 10, 15, 18, 19.

- Романова Е.В. Биологические особенности сои при интродукции//Вестник РАСХН, 2005. -№ 3. -С.52-55.

- Гинс М.С., Селихова О.А., Семенова Е.А., Иваченко Л.Е., Романова Е.В., Самир Р.Е. Або-Хегази. Изменение биохимического состава семян сои сортов Соната и Гармония при различных условиях выращивания//Доклады РАСХН, 2005. -№ 5. -С.10-12.