Оценка и управление экологическим состоянием атмосферного воздуха промышленного центра

Автор: Никифорова И.А.

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экология региона

Статья в выпуске: 4 (57), 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены оригинальные методики оценки атмосферного воздуха в промышленном центре Республики Мордовия в системе «окружающая среда - источник загрязнения - человек».

Короткий адрес: https://sciup.org/147222276

IDR: 147222276

Текст краткого сообщения Оценка и управление экологическим состоянием атмосферного воздуха промышленного центра

Для оценки загрязнения атмосферы используются разные параметры и критерии (среднесуточная и максимальная разовая концентрации, индекс загрязне ния атмосферы, категория опасности города и т. д.). Однако они не учитывают технологические и метеорологические факторы одновременно. Прогнозирования рассеивания загрязняющих веществ только по их концентрации, на наш взгляд, недостаточно, так как эта характеристика не является комплексной. В связи с этим весьма актуальными стали прогнозная оценка экологического состояния территории посредством установления полей опасности, создаваемых промышленными центрами, управление экологической ситуацией территории путем регулирования выбросов примесей в атмосферный воздух.

Для того чтобы определить основные положения оценки, нами разработана модель взаимодействия компонентов территориально-производственного комплекса (ТПК) как совокупности географической (рельеф и климат) и материальной (техногенной и природной) сред. В модели рассеивания примеси в атмосферном воздухе наличие антропогенных и естественных параметров необходимо, поскольку речь может идти только о совместном влиянии окружающей среды и источника загрязнения на человека.

Компоненты системы «окружающая среда — источник загрязнения — человек» характеризуются массовой концентрацией примеси в атмосфере и предельно допустимой

НИКИФОРОВА Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Мордовского государственного университета.

концентрацией (ПДК) г-го вещества, что позволяет обозначить комплексные характеристики загрязнения атмосферы. Во-первых, категорию опасности предприятия (Коп, м3/с):

м, '

ПДК.,

где Мх — масса выброса г-го вещества, мг/с; ПДКс . — среднесуточная ПДК г-го вещества, мг/м3; п — количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в атмосферу; а. — безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности г-го вещества с вредностью вещества 3-го класса опасности; — категория опасности г-го вещества, м3/с.

Во-вторых, комплексный индекс загрязнения атмосферы (I):

где I. — индекс загрязнения атмосферы г-ым веществом;

^ — фактическая концентрация г-го вещества, мг/м3.

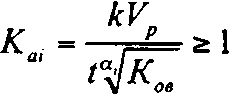

Нами разработан критерий опасности атмосферы в виде:

= 1, (3)

r ei где Ve. — нормативный объем загрязненной среды, м3; V — реальный объем загрязненной среды, м3

Методика расчета критерия качества атмосферного воздуха заключается в следующем: определяется искомый объем V . для каждой зоны экологического неблагополучия с шагом по времени At; с тем же шагом рассчитывается реальный объем V .; на каждом шаге сверяется отношение V /V с единицей, и, как только отношение становится равным единице, отмечаются изолинии зон экологического неблагополучия на карте; вычисление проводится для каждого последующего значения кратности превышения фактической концентрации вещества его ПДК (к). Необходимо заметить, что в критерий (3) вводится коэффициент самоочищения атмосферы (а). Для этого выявлены основные закономерности самоочищения атмосферы ТПК, влияющие на рассматриваемый критерий опасности атмосферы1

Работа по определению категории опасности промышленных центров, предприятий республики и веществ в соответствии с выражением (1) проводилась в 3 этапа: выявление опасных предприятий промышленных центров Мордовии; выявление наиболее опасных веществ выбросов предприятий Мордовии; определение наиболее опасных предприятий по выявленным веществам. Ряды выбросов вредных веществ составлены за 5 последних лет, при этом первоисточником служила информация из отчетности 2ТП-воздух для всех предприятий Мордовии. По республике было выделено 23 ТПК, основываясь на территориальной концентрации производств. Обработка выбросов проводилась с использованием составленной базы данных по веществам, список которых включал все возможные наименования загрязняющих веществ, создаваемых предприятиями республики. В табл. 1 представлены наиболее опасные (95 % опасности) промышленные центры республики.

Согласно проведенным исследованиям по выявлению наиболее опасных источников (табл. 2), просчитан нормативный объем загрязненного воздуха. Так, для Саранской ТЭЦ-2 расчет проведен для двух приоритетных веществ: диоксида азота и сернистого ангидрида с учетом их категорий опасности 7,16 107 и 4,89 • 106 соответственно. В силу того что предприятие имеет сезонную цикличность работы, выведен многолетний среднесезонный коэффициент § для категории опасности вещества этого предприятия: для зимы он составляет 1,0, весны — 0,39, лета — 0,13, осени — 0,33. Расчеты проведены в системе Microsoft Exel для промежутков времени в 1, 3, 6, 9 и 12 ч распространения и разных зон экологических нагрузок.

Таблица 1

Ранжирование ТПК Мордовии по категории опасности города

|

Административная |

Категория |

Эквивалентная |

|

единица (ТПК) |

опасности |

масса выброса, |

|

города, м3/с |

т/год (ранг) |

|

|

Саранск |

1,18 • 109 |

14745,123 (1) |

|

Торбеево |

9,18 • 107 |

5605,678 (3) |

|

Чамзинка—Комсомольский |

4,98 • 107 |

7444,661 (2) |

|

Республика Мордовия |

1,37 - 109 |

35059,848 |

Таблица 2

Ранжирование по категории опасности предприятий ТПК Мордовии

|

Предприятие |

Категория опасности предприятия, м3/с |

Эквивалентная масса выброса, т/год (ранг) |

На рис. 1 представлены три графика роста значений нормативного объема в зависимости от времени распространения, соответственно для трех прогнозируемых ситуаций экологического неблагополучия — экологического бедствия (ЭБ), чрезвычайной экологической ситуации (ЧЭС) и зоны критических нагрузок (КН). Графики полезны тем, что по ним можно установить зависимости, позволяющие экст- раполировать значение нормативного объема в любой промежуток времени рассеяния примеси от источника. Как следствие — получены указанные зависимости для всех сезонов года основных источников загрязнения атмосферного воздуха.

Для автотранспорта методика расчета нормативного объема аналогична. Однако следует рассматривать ранжирование улиц, дорог или магистралей как линейных источников (участков, характеризующихся интенсивностью движения автотранспортных единиц, качественным составом потока). Нами проведены исследования по выявлению наиболее опасных линейных участков дорог2, которые показали вклад автотранспорта в опасность промышленных центров.

При моделировании реального объема смеси в атмосфере V . (далее — V) в основу рассуждений положено общее уравнение баланса (переноса) примеси (3), по которому при условии малого приращения объема смеси для определения размеров реального объема получено:

аг аг аг аг

---+ и---+ V---+ w---= dt dx dy dz dy а „ дУ д „ эу д „ аг _., (4)

---w + —К + —К + —К + Еп dz дх дх ду ду dz dz где и, у, w — скорости примеси по направлениям х, у, z соответственно; К. — коэффициент турбулентности для направления г, принимающего обозначения х, у, z осей координат; гоа — собственная вертикальная скорость примеси; Eq=E(x, у, z, t) — источник (сток) примеси или скорость ее возникновения (уничтожения) в единице объема.

Решение задачи нахождения реального объема смеси связано с уравнениями гидротермодинамики атмосферы. Рассмотрение задачи нахождения реального объема примеси касается траекторных моделей отыскания усредненной линии движения частиц в объеме загрязненного воздуха от непрерывно действующего источника. Изменение скоростей характеризует траекторию выброшенной частицы. Если X.(t) — вектор положения частицы в момент времени t, выпущенной в точке (х, у, 2), или X.(t)=X.(x, у, z, 1),то адвективные составляющие и и у характеризуют механизм рассеивания примеси: если они равны нулю, то наблюдается штиль; если отличны от нуля — конвективная (с помощью ветра) диффузия примеси.

Многочисленные натурные наблюдения за поведением факела выбросов вредных веществ от высоких и средних источников показали необходимость принятия, как минимум, двухстадийного процесса распространения факела даже в штилевых условиях. Граничным условием является максимум, который соответствует высоте H+Ah, где Н — высота источника, м, Ah — максимальное приращение высоты подъема факела, м. Для расчета начального подъема принимаем формулу М. Берлянда3 При инверсии в наших исследованиях принимается высота потолка, равная высоте нижней границы приподнятой инверсии. Для скоростей на участке подъема оси факела в нижнем слое атмосферного воздуха проведен ряд наблюдений, из которых можно заключить, что участок оси факела до высоты удовлетворительно описывается функцией z = С^ + С2, где z — высота подъема факела, м; х — удаление от источника по поверхности в направлении ветра, м; Ср С2 — константы. В результате получено значение расстояния от источника по направлению ветра 1, на котором высота г максимальна:

z-Мг х =———, где Cj — коэффициент, определяемый из оче-видного предположения: C^tga, где а — угол наклона осредненной линии факела на первой стадии подъема. Поскольку первая стадия распространения факела недостаточно изучена, время перемещения примеси t от источника до точки (h+Ah; 0; х) аппроксимируем формулой: d tnp =---, где d — расстояние от источника до точки (Н+А/г;

ср

0; х), м, Ах = х2 - xv ^у = у2 - yv Lz = z2 - z^ wcp — средняя характерная скорость течения примеси, м/с.

На второй стадии процесса рассеивания предполагается, что рассеивание примеси полностью определяется изменением скорости ветра, где примесь газообразная или мелко дисперсная, движется без проскальзывания. Если же рассматриваем крупно дисперсную структуру, то вертикаль- ная составляющая скорости потока выражается через разность скоростей ветра и оседания примеси.

Для нахождения усредненной траектории объема загрязненного воздуха в граничных условиях идеализированных потоков в случае, если скорость в течение промежутка времени At на шаге [п-1, п] постоянна, принимаем:

х = х + иМ; у = у ,+ vAt; z = z + wAt. (5)

Система (5) дает нам координаты бегущей точки по средней траектории через промежуток времени At. В связи с этим для нахождения приращения координат данной точки используются отрезки прямой с переменным угловым коэффициентом.

Расширение сечения относительно средней траектории центра облака равно дисперсии блужданий отдельной частицы и равно половине среднего квадрата расстояния между двумя отдельными частицами. Таким образом, в неограниченной атмосфере, согласно (4) и (5), реальный объем для случая точечного источника вредного вещества можно пред-ставить как Ур - ^ + г} + г^, где г„ г, - разброс факела относительно траектории для моментов времени tx и t2.

По этой методике рассчитаны величины реального объема загрязненного воздуха i-й примесью в зависимости от метеоусловий, характерных сезону рассматриваемого периода в двух стадиях распространения примеси: первой стадии — градиент скорости примеси по отношению к среде отличен от нуля («активная» примесь) и второй («пассивная» примесь), когда скорость примеси полностью определяется скоростью среды. Результаты позволяют выявить зависимости, которые используются в прогнозной оценке опасности атмосферного воздуха ТПК РМ.

Комплексную оценку предлагаем проводить на основе критерия опасности атмосферы (З)4- Так, например, для ОАО «Мордовцемент» по выбросам NO2 в штилевых условиях зимой получено, что зона ЭБ простирается до 14,6 км, ЧЭС — до 20,9 км, КН — 27,2 км; весной — соответственно 17,9; 23,2; 35,6 км; летом — 18,9; 26,4; 39,1; осенью — 15,3; 21,4 и 32,4 км. При конвективном режиме зимой наблюдается лишь зона КН до 48,4 км, летом — зона критичес- них нагрузок до 31,2 км, осенью — до 28,9 км. Прилегающая территория картируется в соответствии с результатами моделирования, а также с учетом розы ветров, характерной для указанного сезона.

Необходимо отметить, что при наложении полей опасности различных веществ установление интегральной характеристики по единичному критерию опасности будет затруднительно. В связи с этим необходимо установить комплексный критерий опасности атмосферы, который позволит уравнять все вещества по опасности. Так, получены коэффициенты приведения рассматриваемых зон экологического неблагополучия к зоне КН. Принимая лишь критические значения (минимальные в каждой зоне) кратности к и учитывая, что в формуле расчета нормативного объема загрязнения V3 содержится указанный к, условие существования каждой зоны экологического неблагополучия имеет вид:

При приведении в каждой зоне экологического неблаго получия к третьему классу опасности вещества получаем критические значения кратности к - pn, р.2 р.3.

Из (6) получаем следующие критерии для зон ЭБ, ЧЭС и КН соответственно:

— In KiX ^ 2,01; — In Ki2 ^ 1,61; In KiX ^ 0,

где К , К и К.3 — критерии опасности для зон ЭБ, ЧЭС, КН соответственно.

С учетом (7) комплексный критерий опасности атмосферы (Ка) имеет вид:

^ = 2^-|пк- ^

Pin

Для критерия опасности (8) критическими значениями являются следующие: до 0 — условно чистая атмосфера, от 0 до 1,61 — критическое состояние, от 1,61 до 2,01 — чрезвычайная экологическая ситуация, выше 2,01 — экологическое бедствие. В связи с этим поля опасности при нало- жении, в том числе и неоднородные и неодинаково удаленные от точки отсчета на рассматриваемом геоэкологическом пространстве источников, являются определяемыми.

Для установления достоверности результатов математического моделирования проводился корреляционный анализ. В качестве переменных при расчете коэффициента парной корреляции выбирается индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), рассчитываемый службами Росгидромета, и критерий опасности атмосферы. В ключевых точках, полученных на карте полей опасности для таких предприятий, как ТЭЦ-2 г. Саранска и ОАО «Мордовцемент» п. Комсомольский, проводились отборы проб воздуха на содержание в приземном слое диоксида азота, сернистого ангидрида и взвешенных веществ. Затем по экоаналитическим методикам определялись концентрации указанных веществ. Точка отбора проб располагалась на непылящей поверхности, не находящейся в ветровой тени. Пробы отбирались в отсутствии осадков более чем 12 ч и в условиях штиля, а также после дождя ключевых интенсивностей. По замеренным концентрациям веществ рассчитывались значения I по формуле (2). Корреляционный анализ показал, что полученные значения ИЗА (I) и комплексный критерий опасности ат мосферы Ка =—1п^ коррелируют с коэффициентом 0,98. Управление экологическим состоянием, считаем, целесо

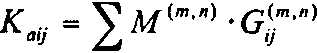

образно осуществлять путем регулирования выбросов в атмосферный воздух с помощью применения технических средств защиты и безотходных технологий. Для теоретического обоснования количества выбросов предлагается решать задачу нахождения оптимальных величин снижения выбросов на основе критерия опасности атмосферы промышленного центра. Оптимальным считаем такое снижение выбросов, при котором обеспечивается не превышение критических нагрузок (значения равного 1). Для критерия опасности, создаваемой в квадрате (г, ;) от источника, расположенного в квадрате (т, п), получено:

т^п

/^(т.и) , где vj- — некоторый коэффициент изменения критерия опасности, зависящий от климатических, метеорологических характеристик среды, удаленности поля опасности от источника примеси, расположенного в квадрате (т, п).

Граничными условиями для построения области допустимых значений М^ п)являются непревышение критических нагрузок, или экологические ограничения, ^М'Ggm'n} ^ 1; ограничение минимально возможными выбросами, соответствующими современным технологическим возможностям данного производства М^: М^т'п>* s ; ограничение недопустимостью превышения фактической мощности выбросов м^-. Мм^М^

Таким образом, нами разработана методика оценки экологического состояния атмосферного воздуха на основе критерия опасности атмосферы, учитывающего технологические и метеорологические факторы распространения примеси, а также ее опасность. Кроме того, полученный комплексный критерий опасности атмосферного воздуха позволяет картировать территорию и осуществлять рациональное управление выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух промышленного центра.

Список литературы Оценка и управление экологическим состоянием атмосферного воздуха промышленного центра

- Никифорова И. А. Самоочищение в приземном слое атмосферы как предиктор прогнозирования качества воздушной среды // Энергоресурсосберегающие технологии и системы в АПК: Межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 2004. С. 116-119

- Никифорова И. А., Тамошин Д. В. Оценка загрязнения воздушной среды территориально-производственного комплекса выбросами автотранспорта // Там же. Саранск, 2005. С. 163 - 166.

- Берлянд М. Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. Л.,1985.

- Никифорова И. А. Дальность переноса примеси в атмосферном воздухе с учетом объемных характеристик загрязнителя и среды: XXXI Огаревские чтения: Материалы науч. конф.: В 3 ч. Ч. 3: Технические науки. Саранск, 2003. С. 93 - 95

- Никифорова М. А. Критериальная оценка качества воздушной среды административно обозначенной территории // Энергоресурсосберегающие технологии и системы в АПК: Межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 2004. С. 152 - 155.