Оценка информативности биопсии миокарда по аутопсии тех же отделов сердца у больных ишемической кардиомиопатией

Автор: Беляева Софья Александровна, Гутор Сергей Сергеевич

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.32, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследование проведено с целью оценки информативности биопсийного материала миокарда при изучении его морфологического строения у больных ишемической кардиомиопатией (ИКМП). При микроскопическом анализе биопсий правого предсердия (ПП) и левого желудочка (ЛЖ) в сравнении с аутопсийным материалом в последнем помимо изменений, обусловленных ИКМП и посмертным ремоделированием, присутствовали отличия, обусловленные недостаточной репрезентативностью небольшого участка миокарда, взятого прижизненно.

Ишемическая кардиомиопатия, миокард, морфология, аутопсия, биопсия

Короткий адрес: https://sciup.org/14920188

IDR: 14920188 | УДК: 616-018

Текст научной статьи Оценка информативности биопсии миокарда по аутопсии тех же отделов сердца у больных ишемической кардиомиопатией

Актуальность ческое лечение ИКМП нередко сопровождается смертью

ИКМП – патологическое состояние миокарда, обус- пациентов в раннем послеоперационном периоде. Кро-ловленное комплексом диффузных морфофункциональ- ме того, в отдаленном послеоперационном периоде у 10– ных нарушений, развивающихся в результате хроничес- 25% пациентов размеры камер сердца и показатели ге-кой ишемии миокарда с эпизодами обострения, основ- модинамики вновь возвращаются к дооперационным зна-ными проявлениями которого являются дилатация камер чениям [3]. Для прогноза как ранних, так и отдаленных сердца и симптомокомплекс хронической сердечной не- послеоперационных исходов лечения больных ИКМП с достаточности [1]. передневерхушечной аневризмой исследуют биопсий-

Наиболее оптимальным методом хирургического ле- ный материал миокарда ЛЖ и ПП [4–6].

чения больных ИКМП является вентрикулопластика по Однако в клинической практике методы прогнозиро-В. Дору в модификации Л. Мениканти с аортокоронар- вания послеоперационных исходов по морфологическо-ным шунтированием (АКШ) [2]. Тем не менее, хирурги- му исследованию биопсии миокарда не используются, в том числе из-за открытого вопроса в отношении информативности биопсии при ИКМП ввиду малых объемов материала. Кроме того, как правило, при изучении морфологии миокарда ЛЖ у больных ИКМП оценивают один биоптат, при этом не всегда указывается зона его взятия, а диффузный характер найденных морфологических изменений принимается аксиоматически, что представляется нам сомнительным с учетом того, что стенка миокарда ЛЖ в зонах с разной кинетической активностью неоднородна по своему морфологическому строению [3, 7, 8]. Также в доступной литературе не было обнаружено ни одной работы по морфологическому сравнению биопсии и аутопсии миокарда больных ИКМП.

Цель исследования: оценить информативность биопсии миокарда различных камер сердца для прогноза послеоперационных исходов больных ИКМП по морфологическому исследованию аутопсии тех же отделов.

Материал и методы

Объектом исследования стали 16 пар сравнения биопсия–аутопсия миокарда ЛЖ и 13 пар миокарда ПП от 23 больных ИКМП с передневерхушечной аневризмой, находившихся на стационарном лечении в отделении сердечно-сосудистой хирургии НИИ кардиологии (Томск) в 2006–2015 гг. и умерших в раннем послеоперационном периоде. Всем пациентам было проведено АКШ и пластика ЛЖ по В. Дору с протезированием митрального клапана по показаниям. Во время операции на этапе аневризмэктомии проводили взятие биопсии миокарда ЛЖ. Материал ушка ПП был получен во время атрио-томии при канюляции ПП. Аутопсийный материал ЛЖ и ПП был взят во время посмертного вскрытия пациентов в патологоанатомическом отделении НИИ кардиологии. Приготовление гистологических препаратов осуществлялось стандартным способом: образцы миокарда фиксировались в 10%-м формалине в течение 24 ч, промывались в проточной воде и обезвоживались в изопропиловом спирте IsoPrep (БиоВитрум, Санкт-Петербург), далее образцы заливались в гомогенизированную парафиновую среду для заливки HISTOMIX (БиоВитрум, Санкт-Петербург). Парафиновые срезы толщиной 4 мкм были получены при помощи полуавтоматического микротома МЗП-01 “Техном”, окрашивались гематоксилином и эозином. Гистологические препараты изучали в проходящем свете на микроскопе Axioskop 40 фирмы Carl Zeiss (Германия). Микрофотографии гистологических препаратов получали с помощью фотокамеры Canon G 10 (Япония). Исследовалась частота встречаемости качественных признаков в биопсиях и аутопсиях; для сравнения было выделено 29 признаков, наиболее характерных для миокарда больных ИКМП [9]:

-

1) контрактуры;

-

2) растяжение;

-

3) гипертрофия ядер;

-

4) перинуклеарная вакуолизация;

-

5) расщепление тяжей кардиомиоцитов (КМЦ);

-

6) липофусциновые и другие включения;

-

7) миоцитолиз;

-

8) коллапс сарколеммы;

-

9) распад цитоплазмы;

-

10) гипертрофия ядер;

-

11) гиперхроматоз ядер;

-

12) маргинация хроматина;

-

13) кариопикноз;

-

14) кариорексис;

-

15) уродливые ядра;

-

16) многоядерность;

-

17) ветвление КМЦ;

-

18) дискомплексация;

-

19) диссоциация КМЦ;

-

20) фрагментация КМЦ;

-

21) расширение подкапиллярных пространств;

-

22) кардиосклероз периваскулярный;

-

23) диффузный миофиброз;

-

24) плексиморфный миофиброз;

-

25) липоматоз;

-

26) отек стромы;

-

27) пролиферация ГМК;

-

28) полнокровие капилляров;

-

29) диапедез.

Качественные данные описывали частотой встречаемости или ее процентом. Для определения зависимости частоты встречаемости признака от типа исследуемого материала (ауто-, биопсия) использовали критерий χ 2 или Z-критерий Фишера. Все статистические показатели считали достоверными при p<0,05. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ SPSS 17 for Windows.

Результаты и обсуждение

При микроскопическом исследовании биоптатов и аутоптатов как ЛЖ, так и ПП во всех препаратах было отмечено наличие или отсутствие таких признаков, как периваскулярный фиброз, дискомплексация тяжей КМЦ, глыбчатый распад миофибрилл и перинуклеарная вакуолизация КМЦ. Во многих образцах миокарда ЛЖ наблюдалась гипертрофия КМЦ, пучки располагались поодиночке или небольшими очагами, окруженными полями фиброзной ткани, сформированной на месте предшествующих инфарктов. Следует отметить выраженный полиморфизм ядер КМЦ: увеличение их размеров, изменение формы и тинкториальных свойств.

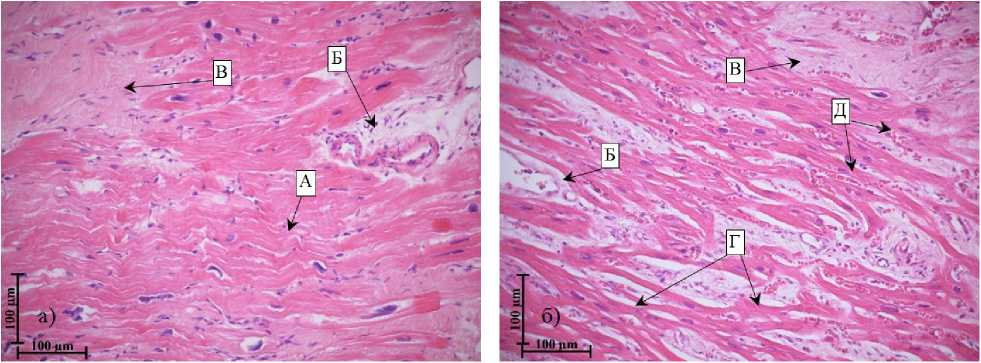

При микроскопии биоптатов парааневризматической области ЛЖ наиболее часто встречающимися изменениями были: растяжение КМЦ, гипертрофия и гиперхрома-тоз их ядер, нередко – появление пикнотичных и уродливых ядер, миоцитолиз. В аутопсийном материале ЛЖ было обнаружено расщепление и ветвление КМЦ. В строме выделялся отек, расширение перикапиллярных пространств и полнокровие капилляров, диффузный и выраженный плексиморфный кардиофиброз. Помимо этого, как и в биопсии, встречались контрактуры, гипертрофированные ядра и липофусциновые включения (рис. 1). Несмотря на то, что некоторые из этих изменений (отек стромы, расширение перикапиллярных пространств), вероятнее всего, являются посмертным артефактом, наличие фиброза говорит о прижизненном ремоделировании миокарда и невозможности достоверно оценить дан-

Рис. 1. Биопсия (а) и аутопсия (б) миокарда ЛЖ больного ИКМП: контрактуры, волнообразная деформация КМЦ (А), периваскулярный отек (Б), ветвящиеся КМЦ (Г), фиброз (В), полнокровие капилляров (Д). Ув. 200. Окраска: гематоксилин-эозин

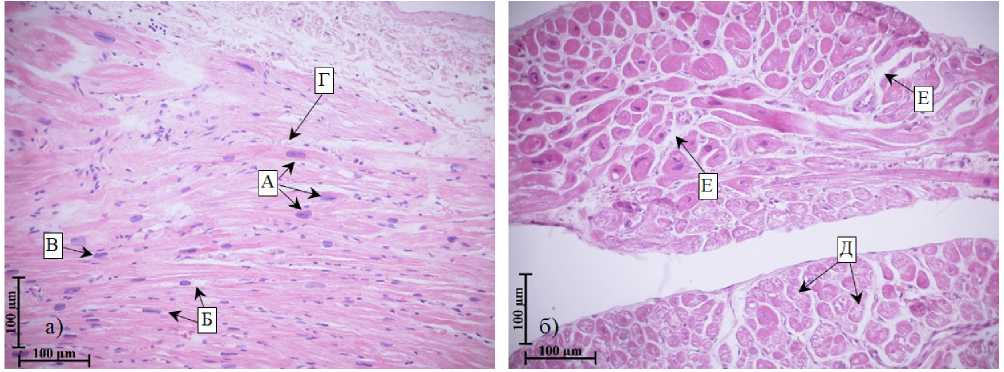

Рис. 2. Биопсия (а) и аутопсия (б) миокарда ПП. На биоптате: гипертрофия (А) и полиморфизм (Б) ядер КМЦ, перинуклеарная вакуолизация (В), ветвление КМЦ (Г). На аутоптате: вакуолизация КМЦ (Д), отек стромы (Е), дискомплексация тяжей КМЦ. Ув. 200. Окраска: гематоксилин-эозин

ную характеристику миокарда по биопсии. Полученные после статистической обработки данные представлены в таблице 1.

Статистически значимые различия в зависимости от типа материала (биопсия и аутопсия) были выявлены для следующих признаков: ветвление КМЦ, диффузный и плексиморфный фиброз. По нашим предположениям,

Таблица 1

Морфологические признаки, частота обнаружения которых статистически значимо отличалась для биопсии и аутопсии ЛЖ, p<0,05

При морфологическом исследовании биопсии ПП отмечались гипертрофия ядер КМЦ и маргинация хроматина. Менее чем в половине случаев отмечались фрагментация волокон миокарда и полнокровие капилляров. В препаратах аутопсийного материала ПП наблюдались контрактурные повреждения миокарда, растяжение КМЦ и коллапс сарколеммы с высвобождением внутреннего содержимого в межклеточное пространство. В строме присутствовали ярко выраженный отек (в том числе периваскулярный), диффузный и плексиморфный миофиброз, ветвление КМЦ, пролиферация гладкомышечных

Таблица 2

Морфологические признаки, частота обнаружения которых статистически значимо отличалась для биопсии и аутопсии ПП, p<0,05

Признаки Биопсия, шт. Аутопсия, шт. Z-критерий p

Отек стромы 1 7 6,500 0,03

клеток (ГМК) в стенках сосудов (рис. 2). Как в биопсии, так и в аутопсии были обнаружены периваскулярный фиброз, кариорексис, включения липофусцина, расщепление КМЦ и диапедезные кровоизлияния (табл. 2).

При сравнении биоптатов и аутоптатов ПП не было выявлено значительных морфологических отличий. Более высокую частоту возникновения отека стромы в аутопсии ПП можно объяснить посмертными гемодинамическими изменениями и некротическим поражением миокарда. Наибольшая информативность биопсии ПП не противоречит имеющимся литературным данным, которые однозначно свидетельствуют о том, что КМЦ ушка ПП – самая стабильная популяция клеток сердца, и морфофункциональное состояние данного отдела отражает морфофункциональное состояние миокарда в целом [10].

Выводы

Отсутствие в аутопсийном материале по сравнению с биопсийным материалом выраженных морфологических отличий свидетельствует о возможности использования биопсии в прогнозе неблагоприятных исходов хирургического лечения больных ИКМП.

Список литературы Оценка информативности биопсии миокарда по аутопсии тех же отделов сердца у больных ишемической кардиомиопатией

- Осовская Н.Ю. Ишемическая кардиомиопатия: терминология, эпидемиология, патофизиология, диагностика, подходы к лечению //Новости медицины и фармации. Кардиология (тематический номер). -URL: http://www.mif-ua.com/archive/issue-16858/article-16868/print.html (дата обращения 10.12.2016).

- Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л.У. Дисфункции миокарда и сердечная хирургия. Классификация, диагностика, хирургическое лечение. -М.: Гэотар-мед, 2009. -352 с.

- Гутор С.С. Прогностическая значимость морфологических и молекулярных показателей состояния миокарда для исходов хирургического лечения больных ишемической кардиомиопатией: автореф. дис. … канд. мед. наук. -Томск, 2015. -23 с.

- Шипулин В.М., Гутор С.С., Суходоло И.В. и др. Морфологические и молекулярные показатели состояния миокарда: прогноз исходов хирургического лечения больных ишемической кардиомиопатией//Клин. и эксперимент. хир. журн. им. акад. Б.В. Петровского. -2015. -№1. -С. 5-14.

- Шипулин В.М., Андреев С.Л., Айманов Р.В. и др. Оценка результатов хирургического лечения у больных сердечной недостаточностью ишемического генеза в сочетании с митральной недостаточностью//Патология кровообр. и кардиохирургия. -2015. -Т. 19, № 1. -С. 28-35.

- Казаков В.А., Шипулин В.М., Лежнев А.А. и др. Клинико-морфологические параллели послеоперационного ремоделирования левого желудочка//Патология кровообр. и кардиохирургия. -2009. -№ 4. -С. 23-27.

- Роговская Ю.В., Падеров Ю.М., Павлюкова Е.Н. и др. Морфология нарушения локальной сократимости миокарда в случаях тяжелой левожелудочковой дисфункции//Бюл. СО РАМН. -2011. -Т. 31, № 4. -С. 50-53.

- Роговская Ю.В., Падеров Ю.М., Павлюкова Е.Н. и др. Морфологическое состояние левого желудочка в зависимости от степени нарушения локальной сократимости у больных ишемической болезнью сердца с тяжелой левожелудочковой дисфункцией//Сиб. мед. журн. (Томск). -2011. -Т. 26, № 3. -С. 115-118.

- Аминова Х.К., Митрофанова Л.Б. Номенклатура и атлас гистопатологии миокарда: методическое пособие. -СПб., 1994. -16 с.

- Казаков В.А. Тканевые, клеточные молекулярные аспекты послеоперационного ремоделирования левого желудочка у больных ишемической кардиомиопатией: автореф. дис. … докт. мед. наук. -Томск, 2011. -46 с.