Оценка интеллектуального капитала как основа управления

Автор: Сактоев В.Е., Халтаева С.Р., Цыренова Д.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 1 (68), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье обозначены цели и задачи интегральной оценки интеллектуального капитала. В настоящее время возрастает роль интеллектуального капитала, являющегося конкурентным преимуществом и предпосылкой перехода региона на инновационный путь развития. При этом в процессе управления инновационным капиталом на уровне региона имеются проблемы его формирования и оценки. Для определения состояния интеллектуального капитала региона рассмотрены некоторые инструментальные методы, предложена методика расчета интегральной оценки, которая включает показатели, характеризующие основные составляющие интеллектуального капитала региона. Всесторонняя оценка интеллектуального капитала на основе доступной социологической и статистической информацией позволит применять ее результаты в целях стратегического планирования инновационного развития региона.

Интеллектуальный капитал, управление интеллектуальным капиталом, оценка интеллектуального капитала, инновационное развитие региона

Короткий адрес: https://sciup.org/142228432

IDR: 142228432 | УДК: 338.1

Текст научной статьи Оценка интеллектуального капитала как основа управления

Необходимым условием модернизации российской экономики, укрепления конкурентных позиций страны на внешнем рынке являются повышение результативности инновационной деятельности и формирование экономики знаний. Переход российской экономики на инновационный путь развития определяет возрастающую потребность в интеллектуализации труда и активном внедрении научных достижений. В связи с этим интеллектуальный капитал приобретает особую актуальность как национальное богатство и как стратегический ресурс инновационного развития экономики страны.

Важным аспектом современных исследований интеллектуального капитала становятся вопросы управления инновационным капиталом на уровне региона, а также проблемы его формирования и адекватной оценки. Формирование интеллектуального капитала является конкурентным преимуществом и предпосылкой перехода региона на инновационный путь развития. Переход на инновационную модель развития экономики обусловливает необходи- мость управления интеллектуальным капиталом региона. Эффективное использование интеллектуального капитала является основным фактором инновационной активности и экономического роста региона в условиях экономики знаний. Уровень инновационного развития региона в значительной степени определяется способностями экономических субъектов к генерации новых знаний, использованию полученных интеллектуальных результатов и приобретенных продуктивных отношений с внешней средой [5].

Мировой опыт показывает, что страны и регионы, осуществляющие развитие человеческого, научно-технологического, производственного потенциала в перспективных направлениях формирования инновационной экономики, получают принципиальные конкурентные преимущества, реализация которых позволяет экономическим субъектам (регионам, отраслям, предприятиям) обеспечить устойчивый рост. При этом скорость перехода к новому типу общественного воспроизводства и эффективность функционирования экономики инноваций определяются, прежде всего, интенсивностью развертывания инновационных процессов, формированием адекватной институциональной среды и планированием развития интеллектуального капитала на региональном уровне. Переход от сырьевой экономики к экономике знаний и инноваций, характеризующейся повышением доли высокотехнологичного производства в ВВП, порождает потребность в исследовании и измерении интеллектуального капитала региона и анализе условий его формирования [3].

Требования современного производства и уровня конкуренции вывели на первый план не просто рабочую силу, но главное ее качество – интеллект, с одной стороны, а с другой – знания и информацию как основные стратегические ресурсы экономической деятельности. В своей совокупности эти факторы представляют собой квинтэссенцию интеллектуального капитала.

В общем виде понятие «интеллектуальный капитал региона» можно рассматривать как совокупность всех «неосязаемых» (нематериальных) ресурсов, имеющихся в регионе и обеспечивающих ему конкурентные преимущества и возможности создавать новые ценности [1].

Вопросы оценки интеллектуального капитала региона являются сравнительно малоизученными. Большинство исследований, представленных в литературе, посвящено оценке и управлению интеллектуальным капиталом коммерческих организаций. Доля исследований по оценке интеллектуального капитала региона в общем объеме научно-исследовательских работ по проблемам ИКР незначительна. Проблемы оценки ИКР прежде всего связаны со сложностью описания этой экономической категории, отсутствием единого подхода к трактовке понятия, структуре.

Основная цель оценки интеллектуального капитала региона – получение объективной информации о состоянии капитала региона, о процессе его формирования. Оценка интеллектуального капитала региона необходима для эффективного управления инновационным развитием региона, так как интеллектуальный капитал является основой экономического роста региона и стратегическим ресурсом. Оценка капитала региона также должна использоваться при разработке стратегии инновационного развития региона [2].

Для оценки интеллектуального капитала региона предлагается методика, согласно которой на первом этапе анализа определяются показатели, характеризующие основные составляющие интеллектуального потенциала региона. Метод предполагает выведение балльных оценок региона по значениям каждого из показателей, характеризующих различные аспекты социально-экономической привлекательности регионов. Измерительная система формируется с учетом того, что она не должна быть громоздкой, должна легко проверяться и пополняться доступной социологической и статистической информацией.

Показатели, которые были определены для оценки состояния интеллектуального капитала, объединены в группы.

Показатели образовательного потенциала характеризуют совокупность знаний, умений, навыков, возможностей, предоставляемых образованием для наиболее эффективного функционирования социально-экономической системы региона. В группу показателей образовательного потенциала входят такие показатели, как:

-

- (Е1) доля занятого населения с высшим образованием;

-

- (Е2) доля расходов на образование в ВРП;

-

- (Е3) численность студентов ВПО на 10000 населения.

Следующая группа - это показатели социального благополучия, которые характеризуют эффективность функционирования социальной сферы, отражение социального самочувствия, уровня благосостояния, качества жизни населения, иными словами, эта группа показателей может являться критерием результативности политики региона. В эту группу входят следующие показатели:

-

- (SW1) коэффициент Джини - статистический показатель степени расслоения общества региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1. Чем ближе его значение к нулю, тем более равномерно распределен показатель. Наиболее часто в современных экономических расчетах в качестве изучаемого признака берется уровень годового дохода. Коэффициент Джини можно определить как показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны;

-

- (SW2) уровень безработицы;

-

- показатели научного потенциала характеризуют индивидуальные и материальные факторы, обеспечивающие кругооборот в народном хозяйстве научных знаний для создания высокотехнологичных систем и распространения их в массовом производстве. К ним относят:

-

- (S1) численность исследователей на 1000 человек, занятых в экономике;

-

- (S2) доля внутренних затрат на НИР в ВРП - удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте;

-

- (S3) численность работников, выполнявших НИР. Данный показатель позволяет более полно отразить картину в работе с НИР.

Группа показателей информационно-коммуникационной составляющей характеризует больше оснащенность, так как создание развитого информационного региона, организация открытого интерактивного взаимодействия и развитие электронной экономики в принципе невозможны без использования современных средств, непосредственно обеспечивающих все необходимые операции по обработке, передаче или предоставлении информации. В эту группу входят такие показатели, как:

-

- (IT1) число персональных компьютеров на 100 работников;

-

- (IT2) удельный вес компьютеров, имеющих выход в Интернет;

-

- (IT3) число организаций, использовавших информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Данный показатель позволяет более полно отразить картину в работе организаций с информационно-коммуникационными технологиями.

Показатели отношенческого капитала характеризуют отношения системы с внешней средой, рассматриваемые как часть ее совокупного капитала: вовлеченность региона в международные процессы, привлекательность для инвестиций и совместных проектов. К ним относят:

-

- (O1) инвестиции в основной капитал на душу населения - совокупность затрат, направленных на приобретение, создание и воспроизводство основных фондов;

-

- (O2) число используемых передовых производственных технологий;

-

- (O3) число созданных передовых производственных технологий;

-

- (O4) удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме товаров, работ и услуг.

Таблица

Показатели для оценки интеллектуального капитала региона

|

Группа показателей |

Обозначение |

Показатель |

|

Показатели образовательного потенциала |

E1 |

Доля занятого населения с высшим образованием, % |

|

E2 |

Доля расходов на образование в ВРП, % |

|

|

E3 |

Численность студентов ВПО на 10000 населения |

|

|

Показатели социального благополучия |

SW1 |

Коэффициент Джини |

|

SW2 |

Уровень безработицы, % |

|

|

Показатели научного потенциала |

S1 |

Численность исследователей на 1000 человек, занятых в экономике |

|

S2 |

Доля внутренних затрат на НИР в ВРП, % |

|

|

S3 |

Численность работников, выполнявших НИР |

|

|

Показатели информационно-коммуникационной составляющей |

IT1 |

Число персональных компьютеров на 100 работников |

|

IT2 |

Удельный вес компьютеров, имеющих выход в Интернет, % |

|

|

IT3 |

Число организаций, использовавших информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) |

|

|

Показатели отношенческого капитала |

O1 |

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. |

|

O2 |

Число используемых передовых производственных технологий |

|

|

O3 |

Число созданных передовых производственных технологий |

|

|

O4 |

Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме товаров, работ и услуг, % |

На втором этапе выбранные показатели преобразовываются в сопоставимый вид методом линейного масштабирования, применяемым при расчете индекса человеческого развития.

На третьем этапе рассчитываются пять промежуточных индексов методом средней арифметической соответствующих показателей: индекс образовательного потенциала ( IEP ), индекс социального благополучия ( ISW ), индекс научного потенциала ( ISP ), индекс информационно-коммуникационной составляющей ( ITC ) и индекс отношенческого капитала ( IOC ).

Четвертый этап: для расчета интегрального индекса интеллектуального потенциала методом взвешенной средней арифметической промежуточных индексов определим вес коэффициентов методом экспертной оценки.

Интегральный индекс интеллектуального потенциала региона ( IP ) рассчитывался методом взвешенной средней арифметической промежуточных индексов [4]. Вес коэффициентов определялся на основании экспертной оценки:

IP =

0,25*1ЕР + 0,15*15W + 0,25*1SP + 0,15*1TC + 0,2*10C (0,25+0,15+0,25+0,15+0,2)

где IEP - индекс образовательного потенциала; ISW - индекс социального благополучия; ISP - индекс научного потенциала; ITC - индекс информационно-коммуникационной составляющей; IOC - индекс отношенческого капитала.

Данная методика имеет место быть, так как она не является громоздкой и сложной в расчетах, а также полноценно отражает картину общего состояния интеллектуального капитала региона.

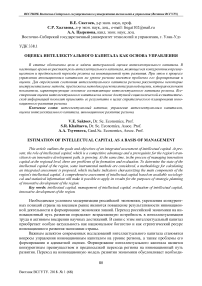

Оценка уровня интеллектуального капитала Республики Бурятия (рис. 1) показывает, что в течение анализируемого периода наблюдается изменение значения данного показателя как в сторону роста, так и снижения. Такая динамика связана с изменениями показателей социального благополучия, отношенческого капитала и образовательного потенциала. При этом можно отметить, что показатели информационно-коммуникационной составляющей имеют стабильность: так, с 2008 по 2015 г. значение этой группы показателей не изменилось и было равным единице.

Показатели образовательного потенциала на протяжении анализируемого периода показывают разные значения. Так, в 2009 г. значение данной группы показателей достигло своего пика и было равно единице. После чего в 2010 г. уже наблюдается спад, что связано со снижением такого показателя, как «Доля занятого населения с ВПО». В 2011 г. наблюдается снижение на 0,28 по сравнению с 2010 г. Здесь можно утверждать, что резкому спаду поспособствовало снижение доли расходов на образование в ВРП почти в три раза, доля занятого населения с высшим образованием уменьшилась на 0,09, численность студентов ВПО на 10000 населения также имеет тенденцию к спаду. К 2012 г. наблюдается рост данного показателя до 0,78, но эту позицию не удалось сохранить и к 2015 г., когда значение данной группы показателей было равно 0,5 – самое низкое значение на протяжении исследуемого периода. Это связано с резким спадом таких показателей, как «Доля расходов на образование в ВРП» и «Численность студентов ВПО на 10000 населения».

Показатели социального благополучия имеют более благоприятную динамику. В 2009 г. также наблюдается пик значения данной группы показателей, равный 1. Значение данной группы показателей не опускается ниже 0,49 на протяжении всего исследуемого периода, за исключением 2010 г., когда значение промежуточного индекса было равно 0,11. Это связано с высоким уровнем таких показателей, как «Коэффициент Джини» и «Уровень безработицы». В целом картина по группе показателей социального благополучия не совсем благоприятна, так, в 2015 г. значение промежуточного индекса данной группы было равно 0,58, учитывая тот фактор, что максимальное значение равно 1.

Показатели научного потенциала также имеют благоприятную тенденцию. С 2008 по 2011 г. значение данного промежуточного индекса не поднималось выше 0,7, что нельзя сказать уже о 2012 г., когда значение индекса возросло до 0,81. В 2014 г. значение промежуточного индекса показателей научного потенциала достигло своего пика, равного единице. Но к 2015 г. значение падает до 0,84, что связано со снижением числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки.

В динамике показателей отношенческого капитала наблюдается положительная тенденция, за исключением значения промежуточного индекса данной группы показателей в 2011 г. Так, в 2011 г. это значение было минимальным за весь анализируемый период – 0,32, данный спад связан с резким падением таких показателей данной группы, как «Число используемых передовых технологий», «Всего выдано патентов на объекты интеллектуальной собственности» и «Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме товаров, работ и услуг». Но уже в 2012 г. наблюдается рост промежуточного индекса группы показателей отношенческого капитала, который продолжился до 2015 г., когда виден рост таких показателей, как «Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме товаров, работ и услуг» и «Всего выдано патентов на объекты интеллектуальной собственности».

Таким образом, оценка интеллектуального капитала как «сверхинтегрального» понятия, соединяющего в себе экономические, финансовые, социальные и другие составляющие, отражает общее состояние социально-экономического положения региона. Несмотря на то что представленная оценка показала высокий результат, уровень жизни в Республике Бурятия остается невысоким, что свидетельствует о том, что существующий потенциал реализуется не в полном объеме. Анализ показал, что необходимо уделить внимание образовательному потенциалу, показателям социального благополучия и отношенческому капиталу. Сокращение бюджетных мест в высших образовательных учреждениях привело к сокращению студентов высших учебных заведений, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на показателе образовательного потенциала региона. Отсутствие должного финансирования не позволяет использовать передовые производственные технологии. Все это тормозит процесс социальноэкономического развития региона в целом, поэтому должное внимание к конкретным перечисленным показателям приведет к повышению уровня жизни Республики Бурятия.

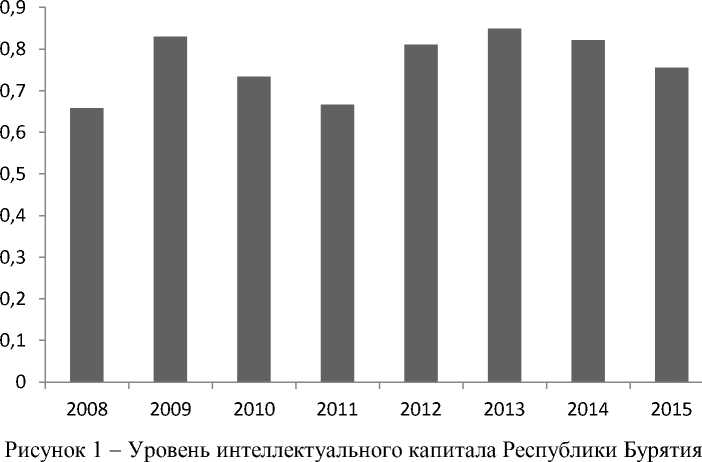

Сравнительный анализ состояния интеллектуального капитала с регионами, входящими в Сибирский федеральный округ, позволил провести сравнение показателей состояния интеллектуального капитала Республики Бурятия с другими, более крупными регионами, чтобы удостовериться в необходимости разработанной методики.

Для сравнения были выбраны такие регионы, как Иркутская и Томская области, так как оба региона в целом являются достаточно развитыми.

Сравнительный анализ проводился в 2011 - 2015 гг. Сравнению были подвергнуты промежуточные индексы групп показателей для оценки состояния интеллектуального капитала региона, а также интегральный индекс интеллектуального капитала региона.

Во внимание следует принимать такой фактор, как численность населения каждого из регионов, так как относительно численности населения значения показателей могут иметь разное влияние данного показателя для региона.

На рисунке 2 видна динамика интегрального индекса интеллектуального капитала каждого из регионов.

Рисунок 2 – Динамика интегрального индекса регионов за 2011-2015 гг.

Динамика индекса интегрального показателя интеллектуального капитала отличается своей нестабильностью для каждого из регионов. Так, например, для численности населения Бурятии уровень интегрального индекса является выше среднего, а для Томской области с населением в 1047,4 тыс. человек в 2011 г. уровень данного показателя в 0,3095 считается достаточно низким. К 2012 г. показатели каждого из регионов поднимаются и в последующие годы сохраняют свои позиции, за исключением резкого скачка показателя интегрального индекса Иркутской области в 2013 г., когда значение данного показателя достигло своего пика и было равным 0,9152 (вообще 2013 г., как показывают диаграммы, для Иркутской области был одним из самых плодотворных и результативных в плане уровня интеллектуального капитала).

Целенаправленное формирование интеллектуального капитала региона, приведение его состояния в соответствие с потребностями развития социально-экономической системы являются сложным процессом, требующим соответствующей научной проработки. Одним из важных направлений исследований интеллектуального капитала региона являются поиск новых методов и инструментов оценки состояния интеллектуального капитала региона, выявление и систематизация факторов, влияющих на формирование интеллектуального капитала.

В современных условиях именно интеллектуальный капитал может стать важнейшим фактором преодоления трудностей и выхода наукоемких компаний на новый этап развития.

Оценка и управление уровнем интеллектуального капитала региона позволят:

-

- выявить факторы и резервы развития;

-

- повысить эффективность управления неосязаемыми активами;

-

- повысить инновационную активность;

-

- более бережно относиться к человеческому капиталу и его развитию [7].

Список литературы Оценка интеллектуального капитала как основа управления

- Bronisz U., Heijman W., van Ophem J. (2012) The assessment of intellectual capital in Polish regions. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 1-2. - P. 101-105.

- Saint-Onge H. The Coductive Organization / H. Saint-Onge, С. Armstrong // Oxford, Elsevier Inc. - 2004. - P. 37.

- Дубина И.Н., Остащенко Т.В. Оценка интеллектуального капитала региона: задачи, методы, инструменты // Проблемы управления. - 2016. - № 4. - С. 140.

- Мещерякова М.А. Измерение интеллектуального капитала в современной экономике // Экономика. - 2011. - № 1.

- Сактоев В.Е., Халтаева С.Р. Государственная инновационная политика: механизм реализации // Российское предпринимательство. - 2011. - № 4-2. - С. 26.

- Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / пер. с англ. В. Ноздриной. - М.: Поколение, 2007. - 368 с.

- Супрун В.А. Интеллектуальный капитал: главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI веке. - М., 2016. - 200 с.