Оценка инвертазной активности агрочернозема при применении ресурсосберегающих технологий обработки

Автор: Белоусов А.А., Белоусова Е.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – изучить динамику инвертазной активности агрочерноземов и ее зависимость от свойств почв и агроэкологических условий агроландшафта при использовании отвального и поверхностных способов обработки в условиях Красноярской лесостепи. Наблюдения проводились в посевах производственного опыта, заложенного в СПК «Шилинское» в Красноярской лесостепи (56°37’ с.ш. и 93°12’ в.д). Методическим приемом, используемым в работе, являлось применение множественного корреляционного анализа с привлечением бетакоэффициента, позволяющим оценить вклад каждого изучаемого фактора. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный многогумусный среднемощный легкоглинистый на краснобурой глине. Полевые наблюдения проведены в следующих вариантах: 1 – зяблевая вспашка (отвальная); 2 – поверхностное дискование; 3 – прямой посев. В почве изучаемых вариантов опыта выявлен слабый («бедный») уровень инвертазной активности агрочернозема, что свидетельствует о дефиците дисахаридов в исследуемой почве. Характер пространственного варьирования биохимического гидролиза углеводов характеризовался высокими значениями. Значения активности инвертазы статистически значимо определялись временной динамикой гидротермических условий, причем характер этого влияния часто имел обратную зависимость: в прохладные отрезки вегетационных периодов уровень активности инвертазы повышался. Динамика инвертазной активности в условиях применения отвального плуга определялась трансформацией органических соединений, переходящих в водную вытяжку. При использовании минимальной и нулевой технологии обработки агрочернозема выявлено значимое воздействие фактора «температура» на ход инвертазной активности. В подсеменном слое почвы данных вариантов значимую роль в биохимической активности превращения углеводов выполняет подвижная фракция легкоминерализуемого органического вещества.

Ферментативная активность почвы, инвертаза, безотвальные технологии обработки почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/140310236

IDR: 140310236 | УДК: 631.465 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-6-79

Текст научной статьи Оценка инвертазной активности агрочернозема при применении ресурсосберегающих технологий обработки

Введение. Технологии минимальной и нулевой почвозащитной обработки почвы относятся к числу особых и важных способов ресурсо-энергосбережения в земледелии. Их применение обеспечивает непосредственно в технологическом процессе производства продукции защиту почв как главного природного ресурса, снижение затрат труда и топлива, снижение энергоемкости и металлоемкости производства. Уменьшение негативного влияния механического рыхления на почву – важная проблема, стоящая перед земледельцем. Почвообрабатывающие орудия, разрыхляя верхний слой почвы, в зависимости от степени интенсивности воздействия изменяют практически все ее свойства. Поэтому для научно обоснованных рекомендаций применения новых систем обработки почвы очень важно расширять их всесторонние научные исследования [1].

В настоящее время мало изученным остается вопрос о влиянии минимизации обработки почвы на параметры биологической активности. Установление закономерностей ее дисперсии в агроландшафтах при длительном применении различных систем обработки почвы – необходимая предпосылка оптимизации ее экологического состояния, обоснования рациональных технологий возделывания сельскохозяйственных культур [2–4]. Известно, что почвенные ферменты быстрее реагируют даже на несущественные флуктуации в педоценозе и отражают трансформации, происходящие в состоянии агропочв. Таким образом, диагностика почв по данным ферментативной активности в сравнении с микробиологическими показателями, к которым, например, относится численность микроорганизмов в почве, имеет значимые преимущества [5]. Особенно актуальными эти вопросы становятся в связи с экологизацией земледелия и внедрением нулевых обработок почвы, способных, по мнению ряда отечественных и зарубежных ученых, остановить потери основного органического вещества почвы – гумуса [6].

Агротехнические воздействия, изменяя свойства почвы, оказывают различное влияние на процессы проявления активности ферментов. Она неразрывно связана с теми агроэкологическими условиями, которые формируются в агроценозе в течение вегетационного сезона. Зная эти условия, можно в определенной степени влиять на уровень активности различных ферментов, а, следовательно, и на элементы почвенного плодородия [7]. Задача состоит в том, чтобы фиксировать изменения, которые происходят в ферментативном комплексе при сельскохозяйственном использовании почв для выяснения роли ферментов с разной устойчивостью и локализацией в почвенном метаболизме и в целом в экологической стабильности биогеоценозов. Активность почвенных ферментов затрагивает важнейшие периодически повторяющиеся превращения в биогеохимическом цикле углерода, азота, фосфора, серы и других органогенных элементов и окислительновосстановительные процессы. Накопленный в литературе экспериментальный материал однозначно иллюстрирует, что ферментативная активность отражает напряженность и направленность процессов биохимических превращений, протекающих в почве [8].

Стадия ферментативного превращения углеводов в почве представляет собой важнейшее звено круговорота углерода в природе. Ферментативное превращение углеводов обеспечивает передвижение поступающего в почву в огромных количествах органического материала и накопленной в нем энергии, а также аккумуляцию его в почве в форме гумуса, так как при этом образуются предгумусовые компоненты. Фермент, представляющий наибольший интерес в общем углеводородном обмене в почве, – активность инвертазы (сахаразы), так как имеет широкое распределение сахарозы во всех биологических организмах, являющимся потенциальным источником накопления ее в почве [9, 10].

Инвертаза участвует в расщеплении дисахаридов, она играет важную роль в формировании предгумусовой фракции из разлагающейся растительной и микробной массы. Активность инвертазы свидетельствует не только об интенсивности разложения углеводов в почве, но и о начале глубоких изменений ее свойств [11]. С точки зрения адаптивно-ландшафтного земледелия важно, что инвертазная активность является одним из наиболее стабильных показателей, раскрывающим достоверные корреляционные связи с агроэкологическими факторами. Так, например, имеются сведения о снижении активности ферментов углеводного обмена при распашке целинных почв [12]. Различные попытки оптимизации агроэкологических воздействий приводят к разнохарактерным изменениям уровня их активности. В связи со сложностью интерпретации данных энзиматической активности в агроландшафтах, многофакторности, определяющей уровень и направленность их ферментного потенциала, возникает необходимость изучения вклада различных структурных элементов среды в параметры активности. Работ, посвященных исследованию обозначенной проблемы, недостаточно [13]. В условиях Красноярского региона, исследованиями ферментативной активности при агрогенном воздействии занимались [14–19]. Специфика условий почвообразования и особенности гидротермического режима вегетационных сезонов могут оказывать существенное влияние на характер динамики энзиматической активности, а, следовательно, на процессы биохимических превращений, протекающих в почве агроландшафтов. В связи с коротким периодом биологической активности, знание уровня активности фермента инвертазы позволит прогнозировать, как направленность условий для гумусообразования, так и процессов, связанных с микробиологической трансформацией органических соединений в минеральные. Таким образом, научно-исследовательская проблема – недостаток информации о том, как изменяется ферментативный пул почвы при смене и долгосрочном использовании ресурсосберегающих технологий обработки агрочерноземов. Эти сведения необходимы в связи с тем, что ферменты отражают напряженность реакций и циклов превращения элементов минерального питания.

Цель исследования – изучить динамику инвертазной активности агрочерноземов и ее зависимость от свойств почв и агроэкологических условий агроландшафта при использовании отвального и поверхностных способов обработки в условиях Красноярской лесостепи.

Задачи: оценить уровень и динамику инвертазной активности в сопряжении со свойствами агрочернозема, метеорологическими условиями на фоне разных приемов обработки; определить степень влияния исследуемых факторов на направленность процессов трансформации дисахаридов.

Объекты и методы. Полевые наблюдения проведены в СПК «Шилинское» в условиях производственного опыта в следующих вариантах: 1 – зяблевая вспашка (отвальная); 2 – поверхностное дискование; 3 – прямой посев.

Зяблевая вспашка проводилась в осенний период 2012 г. на глубину 20–22 см. Посев яровой пшеницы в 2013–2015 гг. проводился комбинированным агрегатом – стерневой сеялкой

СС-6 с одновременным припосевным внесением нитроаммофоски.

Поверхностное дискование почвы реализовывали при помощи СКС-3,2. Обработка почвы проводилась дисковыми горизонтальными сошниками посевного комплекса на глубину 4–5 см.

Делянки, где применялся прямой посев , обрабатывали баковой смесью из гербицидов «Топик» и «Ковбой», фунгицида «Альто Супер» и инсектицида «Карате». Использовали комбинированный агрегат СС-6 без предварительной подготовки почвы с механическим высевом семян.

Влияние ресурсосберегающих способов обработки почвы на продуктивность зерновых культур проводилось в течение семи-восьми лет.

Объект исследований – чернозем выщелоченный среденегумусный среднемощный силь- носмытый легкоглинистый на красно-бурой глине, который характеризовался средним содержанием гумуса (5,9 %), нейтральной реакцией (рНН О = 6,8), высокой суммой поглощенных оснований (от 60 до 62 ммоль/100 г почвы). В производственных посевах отбирали почвенные пробы из слоев 0–5 и 5–20 см методом змейки в сроки, приуроченные к фазам онтогенеза полевых культур. Число учетных единиц в пределах делянки – 15 индивидуальных почвенных проб.

Согласно регламенту всемирной метеорологической организации (ВМО), климатическую норму учитывали за 30-летний период (1981– 2010 гг.). Динамика метеорологических показателей, сформировавшихся на территории стационара, представлена в таблице 1.

Таблица 1

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета программ MS Excel: для оценки зависимости между количественными показателями использовали критерий корреляции Пирсона; для сравнения средних по вариантам обработки почвы применяли t-тест на уровне значимости p < 0,05. Множественные

варительного отбора (отсеивания) факторов для включения их в математическую модель. Исходили из правила о невозможности включать в модель факторы, тесно связанные друг с другом. Значения β-коэффициента показывали степень и направленность влияния вариации фактора x i на вариацию результативного признака у, при отвлечении от сопутствующей вариации других факторов, входящих в уравнение, показатель β2 – долю влияния каждого фактора в отдельности на вариацию у (динамику активности инвертазы).

Результаты и их обсуждение. Многие десятилетия исследователей волнует проблема изменчивости и динамичности почвы. При организации исследований и интерпретации результатов возникает необходимость учета изменчивости почвенных свойств и почвы в целом. Оценивая статистические параметры динамики инвертазной активности в вариантах опыта при использовании отвальной вспашки в сезоне 2013 года, выделим наиболее важные и интересные моменты (табл. 2).

уравнения регрессии получены с учетом пред-

Таблица 2

Статистические параметры активности и динамики инвертазы, t 05 = 2,0 (2013 г.) Statistical parameters of invertase activity and dynamics, t 05 = 2,0 (2013)

Максимальная активность инвертазы была зафиксирована в мае, как в слое 0–5 так и 5– 20 см. В период уборки, в начале октября,

происходило существенное снижение биохимического потенциала разложения углеводов. Существенной информацией здесь является раз-

|

Варианты |

Слой, см |

Сроки |

X ± ts x |

S |

V, % |

t ф |

|

Отвальная вспашка |

0–5 |

Май (1) |

14,0±1,2 |

0,6 |

15,7 |

t 1 t 2 ( 7,6) t 1 t 3 ( 7,8 ) t 2 t 3 (0,6) |

|

Июнь (2) |

7,1±1,5 |

0,7 |

38 |

|||

|

Октябрь (3) |

6,4±1,7 |

0,8 |

47 |

|||

|

5–20 |

Май (1) |

14,0±0,9 |

0,4 |

12 |

t 1 t 2 (9,6 ) t 1 t 3 ( 14,5 ) t 2 t 3 (0,9) |

|

|

Июнь (2) |

6,0±1,6 |

0,7 |

48 |

|||

|

Октябрь (3) |

5,1±1 |

0,5 |

35 |

|||

|

Поверхностное дискование |

0–5 |

Май (1) |

15,7±3,1 |

1,5 |

36 |

t 1 t 2 ( 2,9 ) t 1 t 3 ( –2,1 ) t 2 t 3 ( –2,1 ) |

|

Июнь (2) |

11,1±1,2 |

0,6 |

20 |

|||

|

Октябрь (3) |

19,0±1,1 |

0,5 |

10 |

|||

|

5–20 |

Май (1) |

13,9±1,7 |

0,8 |

23 |

t 1 t 2 ( 6,5 ) t 1 t 3 ( –2,1 ) t 2 t 3 ( –2,1 ) |

|

|

Июнь (2) |

6,6±1,6 |

0,7 |

44 |

|||

|

Октябрь (3) |

16,8 |

0,4 |

11 |

|||

|

Прямой посев |

0–5 |

Май (1) |

Нет |

– |

– |

Не опред. |

|

Июнь (2) |

– |

– |

– |

|||

|

Октябрь (3) |

– |

– |

– |

|||

|

5–20 |

Май (1) |

Нет |

– |

– |

Не опред. |

|

|

Июнь (2) |

– |

– |

– |

|||

|

Октябрь |

– |

– |

– |

Здесь и далее : жирным шрифтом выделены достоверные различия.

личия в уровне варьирования по месяцам. В начале вегетационного сезона степень изменчивости была средней в обоих исследуемых слоях (12–15 %). В июле, и далее, к октябрю, колеблемость значений существенно возрастала до значений 35–48 %. На наш взгляд, значи-

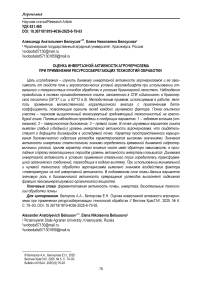

мая вариация в летне-осенний периоды могла быть связана с возможным варьированием поступающего органического вещества в составе корневых систем яровой пшеницы. Эти предположения подтверждаются данными корреляционного анализа (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость активности инвертазы и содержания водорастворимого органического вещества в условиях отвальной вспашки в слое 0–5 см, n = 45 (2013 г.)

Dependence of invertase activity and the content of water-soluble organic matter under conditions of dump plowing in a layer of 0–5 cm, n = 45 (2013)

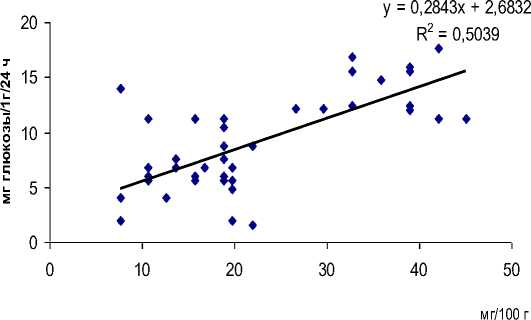

Выраженная в нашем опыте повышенная пестрота инвертазной активности агрочернозема является предметом дальнейшего изучения и может быть использована при поиске других зависимостей. При анализе вариабельности значений активности инвертазы в условиях минимальной обработки пик варьирования приходился на начало лета, а к осени происходило существенное снижение. Напротив, уровень

биохимических процессов, гидролизующих углеводы, к осени повышался на статистически значимую величину. Зависимость активности инвертазы от подвижного водорастворимого органического вещества была менее существенна, чем при отвальной вспашке (рис. 2).

Далее обратимся к анализу сезонного ритма активности инвертазы в сезоне 2014 г. (табл. 3).

0 "I--------------------------------1--------------------------------1--------------------------------1--------------------------------1--------------------------------1

0 10 20 30 40 50

мг/100 г

Рис. 2. Зависимость активности инвертазы и содержания водорастворимого органического вещества в условиях минимальной обработки в слое 0–5 см, n = 45 (2013 г.) Dependence of invertase activity and the content of water-soluble organic matter under conditions of dump plowing in a layer of 0–5 cm, n = 45 (2013)

Таблица 3

Статические параметры активности и динамики инвертазы, t 05 = 2,0 (2014 г.) Statistical parameters of invertase activity and dynamics, t 05 = 2,0 (2014)

Так же, как и годом ранее, в первый период наблюдений, на отвальной вспашке в слое 0– 5 см динамика была более выраженной, чем в последующие периоды: от первого ко второму сроку наблюдений происходил достоверный спад активности. В сравнении с июньским сроком прошлого года, инвертазная активность

с прямым посевом, также отличался более низкими значениями вариации в сравнении с почвой, обрабатываемой минимально.

В 2015 г. наименьшей колеблемостью инвертазной активности характеризовалась почва, обрабатываемая отвальным плугом. По-види-мому, здесь формировались однородные усло-

возрастала.

В условиях применения минимальной обработки выявлена очень слабая инвертазная активность в июне. Далее, к середине лета и осени, биохимическая активность возрастала, хотя и соответствовала слабому уровню. Все изменения динамики активности были статистически значимы. Интересно отметить, что при отказе от механического перемешивания почвы (прямой посев), в сравнении с минимальной, в слое 0–5 и 5–20 см происходило существенное увеличение активности инвертазы. Особенно значимо это было выражено для сентябрьского периода наблюдений. По уровню варьирования, вариант

вия для проявления гидролиза углеводов в течение всего периода вегетации яровой пшеницы. При применении минимальной технологии динамические изменения были выражены сильнее в слое 5–20 см с максимумом в июле, так же, как и в слое 0–5 см. Это свидетельствовало о зависимости активности инвертазы от температурного фактора, в сравнении с двумя другими сравниваемыми вариантами. Использование нулевой технологии вызывало максимальную изменчивость динамики инвертазной активности. Причем нарастание активности наблюдалось к осеннему периоду (табл. 4).

|

Вариант |

Слой, см |

Сроки |

X ± ts x |

S |

V,% |

t ф |

|

Отвальная вспашка |

0–5 |

Июнь (1) |

11,0±1,9 |

0,9 |

31 |

t 1 t 2 ( 3,1 ) t 1 t 3 (0,8) t 2 t 3 ( 2,6 ) |

|

Июль (2) |

7,2±1,2 |

0,8 |

44 |

|||

|

Сентябрь (3) |

10,0±1,5 |

0,7 |

28 |

|||

|

5–20 |

Июнь (1) |

10,6±2.8 |

1,3 |

48 |

t 1 t 2 (2,0) t 1 t 3 (2,0) t 2 t 3 (0,3) |

|

|

Июль (2) |

7,7±2,3 |

0,6 |

30 |

|||

|

Сентябрь (3) |

7,4±1,8 |

0,8 |

45 |

|||

|

Поверхностное дискование |

0–5 |

Июнь (1) |

3,3±2.2 |

0,4 |

49 |

t 1 t 2 ( 3,8 ) t 1 t 3 ( 3,9 ) t 2 t 3 (0,2) |

|

Июль (2) |

6,2±1,6 |

0,7 |

46 |

|||

|

Сентябрь (3) |

6,0±1,1 |

0,5 |

33 |

|||

|

5–20 |

Июнь (1) |

2,0±0,02 |

0,01 |

2 |

t 1 t 2 ( 3,9 ) t 1 t 3 ( 3,9 ) t 2 t 3 ( 3,3 ) |

|

|

Июль (2) |

5,4±1,8 |

0,8 |

61 |

|||

|

Сентябрь (3) |

4,6±1,6 |

0,8 |

63 |

|||

|

Прямой посев |

0–5 |

Июнь (1) |

6,3±1,5 |

0,7 |

44 |

t 1 t 2 ( – 0,8) t 1 t 3 ( –4,3 ) t 2 t 3 (– 3,5 ) |

|

Июль (2) |

7,2±1,6 |

0,8 |

40 |

|||

|

Сентябрь (3) |

11,8±2,2 |

1 |

35 |

|||

|

5–20 |

Июнь (1) |

6,6±1,9 |

0,9 |

51 |

t 1 t 2 ( –3,0 ) t 1 t 3 (0,4) t 2 t 3 (– 2,8 ) |

|

|

Июль (2) |

9,7±1,2 |

0,6 |

23 |

|||

|

Сентябрь (3) |

7,1±1,5 |

0,7 |

38 |

Таблица 4

Статические параметры активности и динамики инвертазы, t 05 = 2,0 (2015 г.) Statistical parameters of invertase activity and dynamics, t 05 = 2,0 (2015)

Таким образом, обобщая обсуждаемые параметры динамики инвертазной активности, можно выделить следующие факты. В сезоне 2013 г. в целом уровень инвертазной активности был выше, чем в 2014 г., а в 2015 г. активность была существенно выше предыдущего периода вегетации. За обсуждаемые годы исследований уровень активности инвертазы во всех вариантах опыта оценивался как «бедный» вследствие укороченного периода с оптимальными условиями для жизнедеятельности микроорганизмов. Полученные нами данные согласуются с результатами длительных экспериментов [24]. По данным авторов, процессы разложения растительных остатков и образование гумусовых веществ в почвах Красноярской лесостепи протекают в течение короткого времени, и этот период приходится на июль-август. Кроме того, одним из факторов, обусловившим слабую инвертазную активность являлся химический состав растительного материала зерновых культур, поступавшего в почву в период исследований. Широкое отношение C : N и преобладание в составе растительных тканей трудногидроли-

зуемых компонентов: целлюлозы, лигнина, фенольных соединений сопровождается депрессией активности протекающих биологических процессов в почве. Как следствие – дефицит дисахаридов, как субстрата для проявления активности инвертазы.

Выявленные различия динамики инвертазной активности являются результатом влияния комплекса факторов – гидротермических, химических и агрофизических свойств исследуемой почвы. Именно поэтому системный анализ ферментативной активности, то есть в связи с другими компонентами и свойствами почвы, а также теми метеорологическими факторами, которые участвовали в формировании данной почвы, дает возможность вскрывать и понимать механизмы создания определенного ферментативного уровня почвы, осуществления ферментативных процессов. Матрицы парных коэффициентов корреляции позволили установить зависимости между изученными в данной работе переменными (факторами) в слоях 0–5 (табл. 5) и 5–20 см (табл. 6).

|

Варианты |

Слой, см |

Сроки |

X ± ts x |

V, % |

t ф |

|

Отвальная вспашка |

0–5 |

Июнь (1) |

16,5±1,2 |

24,5 |

t 1 t 2 ( 3,7 ) t 1 t 3 (1,9) t 2 t 3 (1,9) |

|

Июль (2) |

12,5±0,9 |

10,8 |

|||

|

Сентябрь (3) |

14,2±1,1 |

21,0 |

|||

|

5–20 |

Июнь (1) |

12,8±0,6 |

16,1 |

t 1 t 2 (0,8) t 1 t 3 (0,4) t 2 t 3 (1,2) |

|

|

Июль (2) |

12,4±0,7 |

9,6 |

|||

|

Сентябрь (3) |

12,2±1,2 |

8,8 |

|||

|

Поверхностное дискование |

0–5 |

Июнь (1) |

11,9±1,0 |

9,3 |

t 1 t 2 (3,2) t 1 t 3 (1,1) t 2 t 3 (1,9) |

|

Июль (2) |

14,4±0,9 |

17,8 |

|||

|

Сентябрь (3) |

13,2±0,8 |

18,7 |

|||

|

5–20 |

Июнь (1) |

9,4±0,8 |

25,6 |

t 1 t 2 (4,4) t 1 t 3 ( 4,0 ) t 2 t 3 (0,4) |

|

|

Июль (2) |

12,7±1,4 |

13,3 |

|||

|

Сентябрь (3) |

9,9±1,6 |

23,5 |

|||

|

Прямой посев |

0–5 |

Июнь (1) |

6,4±0,6 |

41,0 |

t 1 t 2 (3,3) t 1 t 3 (9,4 ) t 2 t 3 ( 4,9 ) |

|

Июль (2) |

3,6±0,3 |

62,8 |

|||

|

Сентябрь (3) |

10,4±0,8 |

18,3 |

|||

|

5–20 |

Июнь (1) |

5,6±1,0 |

45,0 |

t 1 t 2 (4,8) t 1 t 3 ( 11,8 ) t 2 t 3 (1,1) |

|

|

Июль (2) |

2,2±0,8 |

58,7 |

|||

|

Сентябрь (3) |

6,3±0,9 |

5,8 |

Таблица 5

Матрица парных коэффициентов корреляции в агрочерноземе между динамикой инвертазной активности, свойствами почв и гидротермическими условиями (0–5 см), n = 45

Matrix of paired correlation coefficients in agrochernozem between the dynamics of invertase activity, soil properties and hydrothermal conditions (0–5 cm), n = 45

|

Инвертаза |

Сн 2 о |

С NaOH |

Смб |

Смб Сорг |

Сорг |

Т |

W |

Осадки |

АЦФ |

dv |

|

|

Отвальная обработка |

|||||||||||

|

Инвертаза |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сн 2 о |

0,83*** |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

С NaOH |

0,44 |

0,25 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб |

–0,34 |

–0,27 |

0,57 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб/Сорг |

–0,21 |

–0,19 |

0,35 |

0,49 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сорг |

0,32 |

0,48 |

–0,50 |

–0,77 |

–0,13 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Т |

–0,09 |

–0,23 |

0,14 |

0,37 |

–0,11 |

–0,73 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

|

W |

–0,41 |

–0,24 |

–0,24 |

–0,13 |

0,31 |

0,40 |

–0,81 |

1,00 |

– |

– |

– |

|

Осадки |

–0,24 |

–0,03 |

–0,27 |

0,19 |

0,55 |

0,15 |

0,07 |

0,11 |

1,00 |

– |

– |

|

АЦФ |

0,41 |

0,38 |

–0,03 |

–0,21 |

–0,29 |

–0,01 |

0,29 |

–0,32 |

0,11 |

1,00 |

– |

|

d v |

0,05 |

0,01 |

–0,02 |

–0,05 |

–0,76 |

–0,31 |

0,45 |

–0,57 |

–0,64 |

–0,11 |

1,00 |

|

Поверхностное дискование |

|||||||||||

|

Инвертаза |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сн 2 о |

–0,31 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

С NaOH |

–0,10 |

0,27 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб |

–0,65 |

0,08 |

0,59 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб/Сорг |

0,32 |

–0,72 |

0,24 |

0,12 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сорг |

0,52 |

0,43 |

–0,17 |

–0,60 |

–0,50 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Т |

–0,60 |

–0,05 |

–0,52 |

0,23 |

–0,50 |

–0,20 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

|

W |

0,41 |

0,56 |

0,40 |

–0,15 |

–0,02 |

0,47 |

–0,72 |

1,00 |

– |

– |

– |

|

Осадки |

0,09 |

0,55 |

0,03 |

–0,30 |

–0,58 |

0,69 |

0,07 |

0,34 |

1,00 |

– |

– |

|

АЦФ |

–0,39 |

–0,06 |

–0,60 |

–0,06 |

–0,03 |

–0,25 |

0,32 |

–0,19 |

–0,37 |

1,00 |

– |

|

d v |

–0,50 |

–0,07 |

–0,45 |

0,18 |

–0,29 |

–0,13 |

0,68 |

–0,68 |

–0,32 |

0,44 |

1,00 |

|

Прямой посев |

|||||||||||

|

Инвертаза |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сн 2 о |

0,68 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

С NaOH |

0,61 |

0,49 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб |

–0,17 |

–0,07 |

–0,30 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб/Сорг |

–0,26 |

–0,21 |

–0,37 |

0,95 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сорг |

0,43 |

0,61 |

0,34 |

–0,08 |

–0,37 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Т |

–0,78 |

–0,35 |

–0,20 |

–0,24 |

–0,24 |

–0,07 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

|

W |

0,42 |

0,13 |

0,03 |

0,21 |

0,11 |

0,30 |

–0,64 |

1,00 |

– |

– |

– |

|

Осадки |

0,15 |

0,61 |

0,41 |

0,11 |

–0,08 |

0,61 |

0,07 |

0,17 |

1,00 |

– |

– |

|

АЦФ |

–0,80 |

–0,73 |

–0,48 |

0,37 |

0,52 |

–0,72 |

0,53 |

–0,42 |

–0,41 |

1,00 |

– |

|

d v |

–0,12 |

0,09 |

0,37 |

–0,51 |

–0,41 |

–0,20 |

0,33 |

–0,41 |

0,39 |

–0,04 |

1,00 |

Примечание : Т – температура, °С; W – осадки, мм; жирным шрифтом выделены достоверные зависимости.

Таблица 6

Матрица парных коэффициентов корреляции в агрочерноземе между динамикой инвертазной активности, свойствами почв и гидротермическими условиями (5–20 см), n = 45

Matrix of paired correlation coefficients in agrochernozem between the dynamics of invertase activity, soil properties and hydrothermal conditions (5–20 cm), n = 45

|

Инвертаза |

Сн 2 о |

С NaOH |

Смб |

Смб Сорг |

Сорг |

Т* |

W** |

Осадки |

АЦФ |

dv |

|

|

Отвальная обработка |

|||||||||||

|

Инвертаза |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сн 2 о |

0,66 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

С NaOH |

0,44 |

0,15 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб |

0,16 |

0,31 |

0,58 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб/Сорг |

0,53 |

0,82 |

0,32 |

0,59 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сорг |

–0,14 |

–0,02 |

–0,15 |

–0,69 |

–0,33 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Т |

0,06 |

0,16 |

–0,12 |

0,53 |

0,33 |

–0,78 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

|

W |

–0,26 |

–0,32 |

0,27 |

–0,33 |

–0,45 |

0,72 |

–0,91 |

1,00 |

– |

– |

– |

|

Осадки |

–0,15 |

0,32 |

–0,19 |

0,14 |

0,48 |

0,20 |

0,07 |

–0,12 |

1,00 |

– |

– |

|

АЦФ |

0,14 |

0,53 |

–0,12 |

0,45 |

0,34 |

–0,18 |

0,25 |

–0,24 |

0,35 |

1,00 |

– |

|

d v |

0,20 |

–0,17 |

–0,37 |

–0,16 |

–0,30 |

–0,43 |

0,56 |

–0,58 |

–0,47 |

–0,03 |

1,00 |

|

Поверхностное дискование |

|||||||||||

|

Инвертаза |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сн 2 о |

–0,76 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

С NaOH |

–0,66 |

0,37 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб |

–0,34 |

0,79 |

–0,21 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб/Сорг |

0,38 |

–0,05 |

–0,44 |

0,37 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сорг |

0,49 |

–0,36 |

–0,93 |

0,15 |

0,43 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Т |

–0,55 |

0,51 |

0,01 |

0,38 |

–0,21 |

0,01 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

|

W |

0,28 |

–0,26 |

–0,26 |

–0,06 |

0,03 |

0,37 |

–0,70 |

1,00 |

– |

– |

– |

|

Осадки |

–0,01 |

–0,16 |

–0,51 |

0,19 |

0,33 |

0,74 |

0,07 |

0,37 |

1,00 |

– |

– |

|

АЦФ |

0,07 |

–0,26 |

–0,06 |

–0,35 |

–0,24 |

–0,04 |

0,58 |

–0,79 |

–0,16 |

1,00 |

– |

|

d v |

–0,49 |

0,30 |

0,48 |

–0,19 |

–0,53 |

–0,41 |

0,61 |

–0,60 |

–0,41 |

0,49 |

1,00 |

|

Прямой посев |

|||||||||||

|

Инвертаза |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сн 2 о |

0,75 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

С NaOH |

0,43 |

0,50 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб |

–0,06 |

0,06 |

–0,57 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Смб/Сорг |

–0,19 |

–0,09 |

–0,74 |

0,97 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Сорг |

0,49 |

0,48 |

0,80 |

–0,17 |

–0,42 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Т |

–0,53 |

–0,58 |

0,09 |

–0,51 |

–0,45 |

–0,04 |

1,00 |

– |

– |

– |

– |

|

W |

0,33 |

0,28 |

0,05 |

0,05 |

0,01 |

0,14 |

–0,67 |

1,00 |

– |

– |

– |

|

Осадки |

0,15 |

0,37 |

0,56 |

–0,17 |

–0,30 |

0,61 |

0,07 |

0,24 |

1,00 |

– |

– |

|

АЦФ |

–0,51 |

–0,81 |

–0,54 |

–0,13 |

0,04 |

–0,55 |

0,60 |

–0,24 |

–0,40 |

1,00 |

– |

|

d v |

–0,38 |

–0,32 |

0,02 |

–0,05 |

0,01 |

–0,20 |

–0,22 |

0,44 |

–0,06 |

–0,04 |

1,00 |

Таблица 7

Зависимость динамики инвертазной активности от исследуемых факторов, n = 45

Dependence of the dynamics of invertase activity on the studied factors, n = 45

Как видим, при применении отвальной обработки динамика инвертазной активности определялась трансформацией органических соединений переходящих в водную вытяжку. По-види-мому, вспашка с оборотом пласта формировала оптимальную аэрацию корнеобитаемого слоя, с равномерным распределением растительного материала, способствуя крошению почвенной массы и преобладанию отдельностей диаметром 2–1 мм [25]. Как следствие, физическая защищенность субстрата ослабевала, способствуя его большей доступности для ферментов. Отсюда следует, что использование отвальной обработки существенно влияло на процессы высвобождения водорастворимого органического вещества, которое, в свою очередь, являлось доступным субстратом для инвертазы. Однако, в силу незначительной доли С Н2О в почве, его быстрой минерализации, а также способности быстро трансформироваться, отклик инвертазы на этот субстрат может быть кратковременным. Поэтому с точки зрения биологизации земледелия инте-

ресно было оценить влияние минимальных обработок почвы на динамику активности инвертазы через оценку доли влияния факторов, формирующихся при этих технологиях.

Замена плуга на дисковые орудия выявила значимое воздействие фактора «температура» на ход инвертазной активности. По данным [26], под покровом мульчи температура почвы снижается в интервале 1–3 °С, а в периоды с высокими среднесуточными температурами данное условие может предопределять скорость ферментативных реакций. Учитывая, что оптимальным уровнем для проявления инвертазной активности считается диапазон 18–22 °С, вероятно понижение температуры и увеличение влажности почвы под слоем мульчирующего материала способствовало усилению гидролиза дисахаридов. При этом в слое 0–5 см происходил активный лизис микробных клеток под влиянием гидротермического «стресса», способствуя усилению влияния углеводного содержимого микроорганизмов на активность инвертазы. Более

|

Способ обработки почвы |

Слой, см |

Уравнение регрессии |

|

Отвальная |

0-5 |

у = –5,50 + 0,28 (С Н О ) + 0,01 (С NaOH ) + 0,051 (АЦФ) β2= 48,0 7,7 2,4 R = 0,87; R2 = 0,76; p < 0,00045 |

|

5-20 |

у = –3,654 + 0,286 (С Н2О ) – 0,011 (С NaOH ) β2= 36,8 12,0 R = 0,74; R2 = 0,55; p < 0,002 |

|

|

Поверхностное дискование |

0-5 |

у = 19,767 – 0,023 (С мб ) – 0,338 (Т) β2= 28,1 22,6 R = 0,80; R2 = 0,64; p < 0,0005 |

|

5-20 |

у = 37,051 – 0,049 (С NaOH ) – 0,366 (Т) β2= 43,6 30,2 R = 0,86; R2 = 0,74; p < 0,00004 |

|

|

Прямой посев |

0-5 |

у = 8,252 – 0,23 (Т) + 0,03 (АЦФ) β2= 39,7 3,6 R = 0,55; R2 = 0,3; p < 0,05 |

|

5-20 |

у = –0,104 + 0,183 (С Н О ) + 0,001 (С орг ) β2= 44,9 2,6 R = 0,76; R2 = 0,58; p < 0,001 |

Примечание : у – динамика инвертазной активности, мг глюкозы /1 г / сут; β2 – доля влияния каждого фактора в отдельности на вариацию у, %; R – коэффициент множественной корреляции; R2 – коэффициент множественной детерминации; p – уровень значимости; жирным выделено статистически достоверное влияние.

того, поверхностный слой почвы в течение вегетационного сезона подвержен влиянию различных экологических факторов. По-мнению [27], микроорганизмы в таких условиях могут переходить на экономный режим функционирования, снижать свою ферментпродуцирующую активность и разлагать потенциально доступные органические вещества.

В нижележащем, 5–20 см слое достоверное влияние на гидролиз углеводсодержащих соединений оказывали новообразованные гумусовые соединения и температура. Таким образом, при использовании поверхностного дискования термические условия являются весьма существенным фактором активности инвертазы. Также, несомненно, подтверждается положительная роль минимизации обработки агрочернозема в формировании пула подвижного органического вещества и его влиянии на биохимическую активность почвы. По полученным нами данным, в подсеменном слое наблюдалось увеличение отдельностей размером 10–7, 7–5, 5–3 мм, что повышало защищенность органических соединений и пространственную недосягаемость углеводов для микроорганизмов и ферментов в данном слое.

Отсутствие механического воздействия на почву (прямой посев) в течение восьми-десяти лет обнаружило увеличение доли вклада фактора «температура» на инвертазной активности. Вероятно, микроклимат в надсеменном слое почвы был менее благоприятен для разложения растительных остатков, чем внутри почвы. Очевидно, формирование слоя мульчи при долговременной нулевой обработке и обогащение

0–5 см слоя почвы кислородом активизировало почвенную микрофлору и индуцировало синтез инвертазы в слое 5–20 см за счет поступающих водорастворимых органических соединений.

Заключение. Уровень инвертазной активности агрочернозема во всех вариантах опыта оценивается как бедный. Динамика активности инвертазы была выражена на всех вариантах обработки и оценивалась статистически значимыми величинами. Способ обработки почвы оказал разнонаправленное влияние на степень гидролиза углеводов. Динамика инвертазной активности в условиях применения отвального плуга определялась трансформацией органических соединений переходящих в водную вытяжку. При использовании минимальной и нулевой технологии обработки агрочернозема выявлено значимое воздействие фактора «температура» на ход инвертазной активности. В подсеменном слое почвы данных вариантов значимую роль в биохимической активности превращения углеводов выполняет подвижная фракция легкоминерализуемого органического вещества. Рекомендации производству: слабый уровень инвертазной активности свидетельствует о необходимости введения в севообороты сельскохозяйственных предприятий полевые культуры, способствующие накоплению легкоминерализуемых органических соединений, в том числе легкодоступных углеводов в почве (бобовые, крестоцветные). При возделывании зерновых культур для повышения активности инвертазы рекомендуется использовать бес-плужные приемы обработки почвы, формирующие мульчирующий слой.