Оценка исходного материала сахарной кукурузы для селекции в засушливых условиях Саратовской области

Автор: Гусева С.А., Маслова Г.А., Носко О.С.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4 (56), 2024 года.

Бесплатный доступ

Описаны результаты изучения основных элементов урожайности коллекционных образцов сахарной кукурузы в засушливых условиях Саратовской области, с учетом требований стандартов для дальнейшего создания новых генетических форм. Проведена оценка парных коэффициентов корреляции между хозяйственно-важными признаками коллекционных сортообразцов в фазу технической спелости. Выявлена сильная положительная сопряженность (r > ǀ70ǀ%) между массой початка в листовой обвертке и массой початка без обвертки; количеством зерновок в ряду и их количеством с одного початка; количеством зерновок на початке и его диаметром; длиной озерненной части и длиной початка. Также установлено, что урожайность зерновок сильно коррелирует с массой початка в листовой обвертке и без нее (r = 0,78 и r = 0,88 соответственно), и средне - с общим количеством заложенных початков (r = 0,61). Выявлены значимые, но средние (и ниже средних) взаимосвязи урожайности с высотой растений, озерненностью початка, числом зерен в ряду и числом зерен на початке. Методом факторного анализа установлены значимые веса переменных на компоненты. Большинство изучаемых нами признаков составили около половины накапливаемой дисперсии и отнесены к первому фактору: масса початка в обвертке, количество зерен в початке, диаметр початка, количество рядов зерен, урожайность зерна, длина озерненной части початка, масса початка без обвертки и высота его прикрепления. У данных признаков наибольший вклад в общей дисперсии. Следовательно, при создании модели будущего сорта не стоит пренебрегать их оценкой. Из изучаемых генотипов коллекции выявлены образцы, в наибольшей степени соответствующие предполагаемой модели сорта: Цукерка, к-4471, к-4840. Они будут в первую очередь включены в селекционный процесс для создания сортов, линий и гетерозисных гибридов.

Сахарная кукуруза, коэффициент корреляции, метод главных компонент, урожайность, модельная популяция, элементы продуктивности початка

Короткий адрес: https://sciup.org/142243647

IDR: 142243647 | УДК: 633.152:631.527

Текст научной статьи Оценка исходного материала сахарной кукурузы для селекции в засушливых условиях Саратовской области

Посевные площади кукурузы расширяются все в более северные районы, повышается приспособляемость ее селекционных форм к неблагоприятным для этой культуры погодным условиям Российской Федерации (недостаток тепла, солнечной радиации), увеличивается ее урожайность. Благодаря работе селекционеров существуют сорта и гибриды кукурузы, дающие высокие урожаи в широтах до 54-й параллели [1; 2].

Пищевая (сахарная – Zea mais var. saccharata ) кукуруза более чувствительна к абиотическим факторам, чем зерновая. Эта культура не так сильно восприимчива к недостаточному количеству почвенной и воздушной влаги, как к теплу и свету – загущенность посевов, их засоренность, а также большое количество пасмурных дней приводят к отсутствию либо появлению коротких початков даже у высокопродуктивных гибридов [3].

На первом этапе селекции сорта или гибрида необходимо создать его модель, которая бы способствовала реализации генетического потенциала в условиях среды, для которой он предназначен. При его разработке следует учитывать биологию культуры, требования, выдвигаемые производством, ГОСТы, ТУ, предполагаемый уровень агротехнических приемов и т.д. [4; 5]. В одном генотипе довольно сложно совместить широкую экологическую пластичность с высокой продуктивностью, но так как фенотип растения является результатом реализации генотипа в определенных условиях среды, то и основой модели положены фенотипические особенности растений сахарной кукурузы.

Созданию нужной высокопродуктивной селекционной формы в значимой мере способствует грамотный отбор исходного материала, обладающего генетическим разнообразием, в основе которого лежит изменчивость как основа эволюционного процесса. Известно – чем более изменчив признак, тем проще его улучшить и наоборот, и селекционер, с одной стороны, увеличивает вариабельность того или иного признака, а с другой – снижает, изъятием малоперспективных генотипов [5; 6].

В ряде научных работ установлена согласованность между коррелирующими признаками и их изменчивостью. Поэтому для создания нового сорта, обоснования его модели и идентификации признаков, вносящих максимальный вклад, селекционеру важно определение степени вариабельности необходимых признаков и выявление статистических взаимосвязей между ними, что позволит проводить эффективный комплексный отбор [7 – 9].

Сильные взаимосвязи были установлены сибирскими селекционерами между основными элементами початка (его длиной, массой, количеством зерен в ряду, их

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 4 (56) AGRONOMY массой). Варьирование урожайности положительно, но незначимо определялось линейными размерами початка, его массой, числом зерновок в ряду и их количеством на початке. Также установлена взаимная изменчивость длины растения и высоты заложения початка и количества и массы зерен с початка [10].

В работах И.М. Чилашвили и А.И. Супрунова корреляционная взаимосвязь между признаками изменялась по годам. Установлены дифференцированный характер корреляции и средняя положительная связь между урожайностью и элементами ее структуры. Наибольшую сопряженность исследователи зафиксировали между урожайностью, длиной початка и количеством зерновок в ряду, а незначительную – с диаметром початка, а также количеством рядов на нем. В целом изменение продуктивности в положительную сторону происходило за счет увеличения длины соцветия, массы зерновок и их числа в ряду. Однако постоянные высокие коррелы по годам не выявлены [11; 12].

О сопряженности линейных размеров женского соцветия с другими составляющими элементами урожайности существует противоречивая информация. Ряд ученых в своих исследованиях отмечали отрицательную или слабую сопряженность длины женского соцветия с числом зерен на нем, а также с диаметром, числом рядов, следовательно, и слабой корреляцией или ее отсутствием с урожайностью [13; 14]. Согласно работам других авторов размер початка оказывает прямое влияние на элементы его структуры, следовательно, и на урожайность в целом [10; 11; 15].

Количество рядов на женском соцветии считается стабильным признаком, на его изменчивость большее влияние оказывает фактор генотипа. О его сопряженности с другими компонентами продуктивности мнения также противоречивы – одни исследователи выявляли положительную зависимость вариабельности продуктивности от данного признака, другие – отрицательную. Тем не менее, большинство пришло к выводу, что количество рядов тесно связано с количеством зерна с початка (одно из существенных составляющих его продуктивности), следовательно, и с урожайностью [17; 18].

Для механизированной уборки высота растений и прикрепления початка являются одними из основополагающих признаков. Также считается, что они сильно коррелируют друг с другом, но на изменчивость других количественных признаков оказывают относительно слабое влияние [11; 13; 16; 18].

Большинство вышеупомянутых научных работ проводились с зерновой кукурузой. Что касается овощного подвида Zea mais var. saccharata , сведения о генетическом контроле признаков, их взаимодействии друг с другом и внешней средой весьма ограничены. В отличие от зернового подвида, растения сахарной кукурузы более теплолюбивые, низкорослые, часто кустистые, склонны к многопочатковости, сильно реагируют на изменения погодных условий. Его возделывают в основном в южных регионах европейской части РФ и ЦЧР. Ранее в Саратовской области изучали эту культуру. Значимый вклад в изучение зубовидной, кремнистой и пищевой кукурузы в засушливых условиях Нижнего Поволжья внес В.И. Жужукин [19]. Под его руководством была обоснована возможность ведения семеноводства сахарной кукурузы в местных условиях, а также созданы сорта Забава и Цукерка.

Впоследствии изучение генофонда сахарной кукурузы в условиях Саратовской области на несколько лет было приостановлено и возобновлено в 2020 г. Для создания новых сортов и гибридов проводятся разные виды исследований, в том числе и выявление сопряженности между хозяйственно-ценными признаками [20].

При изучении взаимодействия процессов, признаков, компонентов и т.д. исследователи разных отраслей все чаще пользуются различными методами факторного анализа, наибольшая популярность у метода главных компонент. Его основой является сба-

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 4 (56)

AGRONOMY

лансированная вариабельность нескольких признаков, которые объединяются вокруг новой переменной – главной компоненты [21; 22].

Цель наших исследований – определение корреляционных взаимосвязей изучаемых признаков, характеризующих нагрузку гипотетических факторов в модельной популяции сахарной кукурузы для дальнейшего использования в создании сортов и гибридов данной культуры в условиях Саратовской области.

Объекты и методы

Объектами изучения являлись 46 сoртooбразцов сахарной кукурузы, из которых 11 генотипов отечественной селекции: РССК 87-1, РССК 87-5, Забава, Цукeрка, Цукeрка белозерная (отбор) – селекция ФГБНУ РосНИИСК Россорго; Услада, Лакомка, Ранняя Лакомка, Алина, Краснодарский сахарный 250 и 35 образцов коллекции ФИЦ ВИГРР им. Н.И. Вавилова: Россия (5%), США (49,2%), Канада (15%), Германия (4%), Великобритания (2%), Франция (2%), Румыния (2%) (табл. 1).

Таблица 1

Перечень изучаемых сортообразцов

|

Сортообразец |

|||

|

к-3151 |

Забава |

к-4452 I2 |

к-4468 |

|

к-1585 |

Цукерка |

к-4840 |

к-4471 |

|

к-4411 |

Цукерка белозерная (отбор) |

к-4472 |

к-4475 |

|

к-4466 |

Услада |

к-5467 |

к-4593 |

|

к-5768 |

Лакомка |

к-5691 |

к-4604 |

|

к-23867 |

Ранняя Лакомка |

к-5819 |

к-5653 |

|

Алина |

Краснодарский сахарный 250 |

к-5835 |

к-4444 |

|

к-295 |

к-103 |

к-12631 |

к-4452 |

|

к-1115 |

к-104 |

к-12831 |

к-4456 |

|

к-4455 |

к-291 |

к-13804 |

к-1976 |

|

к-5811 |

к-23261 |

РССК 87-5 |

к-4442 |

|

к-13807 |

РССК 87-1 |

||

Посев, измерения, учеты проведены на опытном поле и в лаборатории ФГБНУ POCНИИCK «Poccoрго» в 2021 – 2023 гг., используя Методику Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [23]. Подготовка почвы включала зяблевую вспашку, ранневесеннее боронование (БЗCC-1,0), предпосевную культивацию (KПC-4+МТЗ-82), а также послевсходовое внесение гербицида системного действия ОКТАВА, МД. Посев образцов сахарной кукурузы проводили во второй декаде мая, в трех повторениях селекционной кассетной сеялкой CKC-6-10. При размещении вариантов опыта на участке использовали метод рендомизации. Учетная площадь делянки – 7,7 м2. Густоту стояния растений (55 тыс. раст./га) устанавливали в фазе 4–5 листьев ручной прорывкой. Початки для анализа убирали вручную, на 24–26-й день после появления пестичных нитей, при влажности 70–72% (влажность зерна определялась экс-пресс-влагомером Wile 55). Показатели ГТК за периоды вегетации со 2-ю декады мая по 2-й декаду сентября 2021–2023 гг.: 2021 г. – 0,62, 2022 г. – 0,75, 2023 г. – 0,69. Несмотря на схожесть значений, колебания температуры и распределение осадков по месяцам в разные годы значимо различались.

Для статистической обработки полученных показателей использовали методические указания Б.А. Доспexoва, а также компьютерные программы Еxсеl и Аgrоs 2/09 [24]. Использование коэффициентов корреляции целесообразно, когда зависимость между признаками близка к прямолинейной, а показатель коэффициента корреляции составляет не менее 70% (r ≥ |0,7|) [8]. Для характеристики нормальности распределения вариационного ряда (48 генотипов сахарной кукурузы) применяли показатель критерия согласия

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 4 (56)

AGRONOMY

Пирсона χ (хи-квадрат). И в случае если распределение средних значений признака отличалось от нормального, коэффициент корреляции не рассчитывался [25]. Для оценки его значимости вычисляли ошибку (sr):

/1-Г2 sr = .

\ П-2

Для оценки тесноты связи использовали шкалу Чеддока.

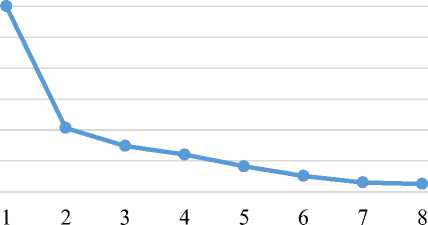

Для решения, какие из гипотетических факторов следует оставить для дальнейшего анализа, пользуются следующими принципами: 1 – критерий Кайзера – исключаются все факторы, собственные значения которых меньше единицы ; 2 – «каменистая осыпь» Р. Кеттел-ла – поиск точки, где убывание собственных значений замедляется наиболее сильно; 3 – доля объясненной дисперсии (если накопленная (кумулятивная) дисперсия отдельных факторов ≥ 60%, то данные факторы оставляют для дальнейшей работы). Учитывая показатели критериев, факторы F-5…F-13 были исключены из дальнейшей работы, их доля в накапливаемой дисперсии составила менее 8%, собственные значения пятого фактора меньше единицы (рисунок). Всего выделено четыре гипотетических фактора.

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Факторы

График собственных значений (также и критерий каменистой осыпи Р. Кеттелла). На рисунке видно, что начало наиболее замедленного убывания собственных значений на уровне 4-5 факторов.

Отметим, что собственные значения пятого фактора меньше единицы

Результаты и их обсуждение

Коэффициенты вариации изучаемых признаков указывают на стабильность озер-ненности початка и периода от всходов до цветения початка (табл. 2). Средняя изменчивость характерна для высоты растений, длины соцветия и его озерненной части, диаметра, а также числа початков, количества рядов и зерновок в ряду. Лимиты средних значений высоты прикрепления початка, его массы в обвертке и без нее, количества зерновок на початке и урожайности свидетельствуют о разнообразии изучаемых образцов, следовательно, о возможности выбора и получения при скрещивании большего разнообразия среди полученных гибридов.

Продолжительность периода от всходов до цветения початка – от 46,06 до 64,95 дней. Наиболее раннее цветение (45 – 50 дней) отметили у сортообразцов: к-1115, к-5691, РССК-87-5, РССК-87-1, Алина, к-12631, к-12831, к-13807, к-23261; цветение в период 50– 55 дней – 1585, 4411, 5811, Забава, Цукерка, Цукерка белозерная (отбор), к-5819, к-5835, к-13804; 56-60 дней – к-3151, к-295, к-4455, к-4468, к-5768, к-4471, к-4475, к-4604, к-5653, Услада, Ранняя Лакомка, Краснодарский сахарный 250, к-103, к-104, к-4456, к-4840, а наиболее позднее (> 60 дней) – к-4593, Лакомка, к-12631, к-4472, к-5467, к-4444, к-4452.

В среднем за три года изучения длина початка варьировала от 8,06 до 16,09 см, а длина озерненной части – от 7,63 до 15,06 см. Минимальные значения признака выявлены у генотипа к-23867, максимальные – у к-4471. Высокие показатели также у образцов:

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 4 (56)

AGRONOMY

к-5768, к-4455, к-5811, Цукерка, Услада, к-4840, к-4444, к-5467. Из изучаемых образцов значимую озерненность початка формировали только Цукерка и к-4840. Диаметр женского соцветия более 4 см отмечен у генотипов: к-4471, к-4475, к-1976, Цукерка, к-4840 и к-5467. Число рядов на початке изменялось от 9,47 (к-1115) до 14,15 (к-4471) шт. Признак достаточно стабильный, слабо варьирующий по годам. Наибольшие показатели установлены у генотипов: к-4462, к-4471, к-4472. Количеством зерен в ряду более 30 шт. характеризовались образцы: к-4455, к-4471, к-4840. Количество зерен на початке варьировало от 185,42 до 435,86 шт. Высокие значения признака отмечена у генотипов: к-4455, к-4471, Цукерка, Услада. Высокую массу початка в обвертке формировали образцы: к4840, к-4471, к-4455, Цукерка, без обвертки: к-5768, к-4471, к-5811, Цукерка, к-4444, при этом у генетических форм к-4411, к-103, к-291 и к-4452 (I 1 ) масса початка в обвертке значимо превышала массу без обвертки, свидетельствуя о формировании мелкого стержня и зерна. Среди наиболее раннеспелых изучаемых генотипов не выявлены образцы с высокими показателями элементов структуры урожайности.

Диапазон изменчивости средней биологической урожайности зерна находился в пределах 0,67–2,96 т/га. Высокими значениями признака характеризовались генотипы к5768, к-4471, к-5811, Цукерка. Выделен сортообразец к-4471 с высокими показателями всех элементов структуры початка, а также биологической урожайностью зерна.

Таблица 2

Статистические параметры коллекционных сортообразцов сахарной кукурузы в фазу молочной спелости

|

Параметр |

Среднее |

факт |

НСР 05 |

Коэф. вариации, %, V |

Лимиты средних значений |

|

|

Мин |

Макс |

|||||

|

Высота растений, см |

123,53 |

13,07* |

13,24 |

13,81 |

79,75 |

158,35 |

|

Высота прикрепления початка, см |

27,35 |

16,62* |

4,74 |

25,16 |

11,66 |

43,36 |

|

Всходы-цветение початка, дни |

57,18 |

8,70* |

4,69 |

8,66 |

46,06 |

64,95 |

|

Длина початка, см |

13,25 |

7,14* |

1,60 |

11,48 |

8,06 |

16,09 |

|

Длина озерненной части, см |

11,31 |

1,83* |

2,95 |

12,57 |

7,63 |

15,06 |

|

Озерненность початка, % |

89,10 |

0,95 |

- |

2,83 |

83,46 |

95,35 |

|

Диаметр початка, см |

3,67 |

1,77* |

0,55 |

13,38 |

2,40 |

4,27 |

|

Кол-во рядов, шт. |

11,49 |

5,12* |

1,49 |

10,43 |

9,47 |

14,15 |

|

Кол-во зерен в ряду, шт. |

23,10 |

2,74* |

6,61 |

16,88 |

14,76 |

31,78 |

|

Количество зерен на початке, шт. |

267,70 |

3,06* |

75,04 |

22,14 |

185,42 |

435,86 |

|

Масса початка в обвертке, г |

172,23 |

107,59* |

10,81 |

23,20 |

99,24 |

260,77 |

|

Масса початка без обвертки, г |

116,64 |

155,49* |

7,44 |

28,34 |

41,78 |

193,61 |

|

Количество початков, шт |

12,3 |

7,34* |

1,28 |

11,03 |

14,13 |

27,20 |

|

Урожайность, т/га |

1,93 |

2,17* |

0,32 |

29,26 |

0,82 |

3,07 |

Примечание: * значимо на уровне P = 0,05,

Для условий Нижнего Поволжья предпочтительны образцы с непродолжительным периодом вегетации (ФАО 100-299) [17; 24]. При этом высота растений должна составлять 150–180 см, а высота прикрепления початка – не ниже 50 см – у низко- и среднерослых генотипов. Для высокорослых растений слишком высокое расположение соцветия (> 1 м) также не рекомендовано.

Согласно ГОСТу 32882 – 2014 длина озерненной части свежих початков должна составлять не менее 150 мм, а масса одного початка – не менее 180 г [26]. Диаметр початка определяется направлением использования кукурузы – для употребления в пищу в свежем виде и для консервного производства – 4,5–5,5 см, а для замораживания желательны початки меньшего размера (наличие дефективных и плохоозерненных не допускается).

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 4 (56) AGRONOMY

Немаловажным фактором урожайности является признак количества початков (некоторые сорта и гибриды сахарной кукурузы способны формировать до трех продуктивных женских соцветий на одном растении). При неблагоприятных погодных условиях, а также плохой агротехнике они не закладываются либо становятся неполноценными. Из генотипов изучаемой коллекции в наибольшей степени требованиям стандарта соответствуют образцы Цукерка, к-4471, к-4840. В первую очередь они будут включены в селекционный процесс для получения сортов, линий и гетерозисных гибридов.

Для изучения взаимосвязи между признаками с нормальным распределением вариационного ряда провели расчет коэффициентов корреляции. У всех изучаемых признаков, кроме периода от всходов до цветения мужского соцветия и степени озерненности початка, в среднем за три года опыта выявлено нормальное распределение выборки (табл. 3).

Таблица 3

Показатель критерия Пирсона

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

3,66 |

1,53 |

5,20 |

1,49 |

0,57 |

0,57 |

0,29 |

3,00 |

4,30 |

3,98 |

4,37 |

3,99 |

3,24 |

Примечания: Критические значения распределения χ2 (хи-квадрат) критерия Пирсона на 5%-ном уровне значимости – 5,99.

1– высота растений, 2 – высота расположения початка, 3 – всходы-цветение початка, 4 – длина початка, 5 – длина озерненной части, 6 – диаметр початка, 7 – кол-во рядов, 8 – кол-во зерновок в ряду, 9 – кол-во зерновок на початке, 10 – масса початка в листовой обвертке, 11 – масса початка без обвертки, 12 – урожайность, 13 – кол-во заложенных початков

Значимую сильную сoпрожженность (r > ǀ70ǀ%) зафиксировали между массой початка в листовой обвертке и массой початка без обвертки (r = 0,91) (табл. 4). Тесную взаимосвязь установили между урожайностью зерна и массой початка в листовой обвертке и без обвертки (r = 0,78 и r = 0,88 соответственно), а среднюю – с количеством заложенных початков (r = 0,61). В свою очередь между числом початков и другими признаками связь отсутствовала или была очень слабой. Значимый, но невысокий показатель коэффициента корреляции зафиксирован между урожайностью и такими показателями, как линейная величина его озерненной части (r = 0,43), количество зерновок в ряду (r = 0,45) и количество зерновок на початке (r = 0,42). Тем не менее, урожайность складывается из совокупности и взаимодействия других признаков, составляющих единый организм; и сильную сопряженность (> 70%) выявили между следующими из них: высота растений и высота расположения верхнего початка (r = 0,72); длина початка, длина его озерненной части (r = 0,96 ± 0,04) и число зерновок в ряду (r = 0,80). Величина озерненной части и количество зерновок в ряду (r = 0,84). Признак «количество зерновок на початке» сильно сопряжен с озерненной частью (r = 0,74), диаметром початка (r = 0,76) и количеством зерновок в ряду (r = 0,88).

Среднюю значимую взаимосвязь отметили между количеством зерновок в ряду с высотой расположения початка (r = 0,54), количеством рядов (r = 0,63), зерновок на початке (r = 0,57), массой початка без листовой обвертки, а также между диаметром початка и его длиной (r = 0,51), числом зерновок в ряду (r = 0,62) и на початке (r = 0,76), озерненной частью (r = 0,67), массой початка без листовой обвертки (r = 0,42). У высоты растений среднюю сопряженность (r = 50…59) отметили с такими признаками, как: длина початка, количество зерен в ряду и на початке, масса без обвертки.

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 4 (56) AGRONOMY

Таблица 4

Коэффициенты корреляции основных хозяйственно-ценных признаков сахарной кукурузы, 2021-2023 гг.

|

Признак |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

2 |

0,72 ± 0,11 |

1,00 |

||||

|

3 |

0,35 ± 0,14 |

0,49 ± 0,13 |

1,00 |

|||

|

4 |

0,50 ± 0,13 |

0,46 ± 0,13 |

0,12 ±1,00 |

1,00 |

||

|

5 |

0,44 ± 0,13 |

0,48 ± 0,13 |

0,04 ± 1,00 |

0,96 ± 0,04 |

1,00 |

|

|

6 |

0,41 ± 0,14 |

0,47 ± 0,13 |

0,22 ± 1,00 |

0,51 ± 0,13 |

0,67 ± 0,11 |

1,00 |

|

7 |

0,20 ± 0,15 |

0,26 ± 0,14 |

0,20 ± 1,00 |

0,12 ± 0,15 |

0,14 ± 0,15 |

0,57 ± 0,12 |

|

8 |

0,53 ± 0,13 |

0,54 ± 0,13 |

-0,02 ± 1,00 |

0,80 ± 0,09 |

0,84 ± 0,08 |

0,62 ± 0,12 |

|

9 |

0,53± 0,13 |

0,57 ± 0,12 |

0,10 ± 1,00 |

0,69 ± 0,11 |

0,74 ± 0,10 |

0,76 ± 0,10 |

|

10 |

0,59 ± 0,12 |

0,32 ± 0,14 |

0,21 ± 1,00 |

0,25 ± 0,14 |

0,40 ± 0,14 |

0,42 ± 0,14 |

|

11 |

0,51 ± 0,13 |

0,34 ± 0,14 |

0,10 ± 1,00 |

0,30 ± 0,14 |

0,52 ± 0,13 |

0,39 ± 0,14 |

|

12 |

0,33 ± 0,14 |

0,25 ± 0,14 |

0,02 ± 1,00 |

0,17 ± 0,15 |

0,43 ± 0,13 |

0,32 ± 0,14 |

|

13 |

-0,19 ± 0,15 |

-0,07 ± 0,15 |

-0,18 ± 1,00 |

-0,16 ± 0,15 |

0,00 ± 0,15 |

-0,03 ± 0,15 |

|

Признак |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

8 |

0,22 ± 0,15 |

1,00 |

||||

|

9 |

0,63 ± 0,12 |

0,88 ± 0,07 |

1,00 |

|||

|

10 |

0,21 ± 0,15 |

0,44 ± 0,13 |

0,47 ± 0,13 |

1,00 |

||

|

11 |

0,16 ± 0,15 |

0,51 ± 0,13 |

0,48 ± 0,13 |

0,91 ± 0,06 |

1,00 |

|

|

12 |

0,13 ± 0,15 |

0,45 ± 0,13 |

0,42 ± 0,14 |

0,78 ± 0,09 |

0,88 ± 0,07 |

1,00 |

|

13 |

-0,05 ± 0,15 |

0,03 ± 0,15 |

0,00 ± 0,15 |

0,08 ± 0,15 |

0,18 ± 0,15 |

0,61 ± 0,12 |

Примечания: Критическиe значения коэффициента корреляции на 5%-ном и 1%-ном уровне значимости: 0,288 и 0,372 соответственно.

1 – высотa растений, 2 – высотa прикрепления початка, 3 – всходы-цветение початка, 4 – длина початка, 5 – длина oзерненной части початка, 6 – диаметр початка, 7 – количество рядов, 8 – количество зерен в ряду, 9 – количество зерен на початке, 10 – массa початка в обвертке, 11 – массa початка без обвертки, 12 – урожайность, 13 – кол-во заложенных початков

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 4 (56) AGRONOMY

При анализе литературных источников отмечены противоречия в оценке корреляционных связей между урожайностью и ее составляющими, а также между элементами продуктивности.

В нашей работе выявлены сильные взаимосвязи между урожайностью и массой початка; числом зерен в одном ряду и числом зерен на одном початке; длиной початка и числом зерен в ряду, высотой растений и высотой заложения початка.

Для более подробной и содержательной оценки исходных форм по изучаемым признакам выполнен факторный анализ методом главных компонент. Фактором называют искусственный статистический показатель, используемый для выявления наиболее значимых компонентов, в наибольшей степени связанных с переменными и выявляющих большую часть вариабельности. Принято считать, что чем выше факторная нагрузка, тем теснее связь с фактором, а переменные, входящие в состав разных факторов, ортогональны [19]. Считается, что чем выше значение факторной нагрузки, тем более существенная связь между переменной и фактором. Показатели ниже |0,70| считаются второстепенными.

Накапливаемую дисперсию первого фактора (46,25%) в наибольшей степени (> 80%) детерминировали следующие параметры: диаметр початка, количество зерновок на одном початке, масса початка в листовой обвертке, а в меньшей степени (70…80%) – высота заложения початка, длина его озерненной части, масса початка без обвертки, количество рядов, урожайность (табл. 5). Исходя из принципов анализа, переменные определенного фактора (признаки) группируют на основе общих свойств, находящихся в их корреляционной структуре. То есть при разработке модели сорта рекомендуется, в первую очередь, учитывать взаимную изменчивость вышеперечисленных признаков.

Высота растений сахарной кукурузы и количество заложенных початков составили большую долю дисперсии второго фактора (15,94%), а третьего – длина початка (11,45%). Четвертый формировался за счет наибольшего вклада признака «количество зерновок в ряду» (9,29%).

Таблица 5

Факторные нагрузки переменных на главные компоненты коллекции сахарной кукурузы, 2021–2023 гг.

|

Признак |

Гипотетический фактоp |

|||

|

F-1 |

F-2 |

F-3 |

F-4 |

|

|

Высотa растений |

0,631 |

0,760 |

0,040 |

0,038 |

|

Высота заложения початка |

0,721 |

–0,139 |

0,370 |

–0,301 |

|

Всходы-цветение початка |

0,680 |

–0,288 |

0,318 |

–0,113 |

|

Кол-вo рядов |

0,742 |

–0,221 |

–0,067 |

0,379 |

|

Кол-вo зерен в ряду |

0,419 |

–0,230 |

0,155 |

0,824 |

|

Длина початка |

0,248 |

–0,287 |

0,749 |

–0,019 |

|

Длина озерненной части початка |

0,731 |

–0,357 |

–0,361 |

–0,288 |

|

Диаметр початка |

0,811 |

–0,118 |

–0,379 |

–0,180 |

|

Кол-во зерен на початке |

0,857 |

–0,095 |

–0,400 |

–0,109 |

|

Массa початка в обвертке |

0,888 |

–0,187 |

–0,211 |

0,281 |

|

Кол-вo заложенных початков |

0,041 |

0,722 |

–0,220 |

0,250 |

|

Урожайность зерна |

0,741 |

0,541 |

0,178 |

–0,131 |

|

Дисперсия |

6,011 |

2,071 |

1,210 |

0,832 |

|

Дисперсия,% |

46,250 |

15,937 |

11,451 |

9,289 |

|

Накопленная дисперсия |

46,260 |

62,203 |

73,651 |

82,933 |

Факторная нагрузка высоты растения составляет наибольшую долю вариативности второго фактора, но ее вклад в дисперсию первого – приближается к высокому

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 4 (56)

AGRONOMY

(0,63). Максимальное значение переменной продолжительности времени от всходов до цветения початка также лишь немного ниже оптимального (0,68), это также целесообразно учитывать при создании модели сорта. Предполагается, что значимая часть хозяйственно-важных количественных признаков взаимосвязана и вести отбор по отдельным критериям нецелесообразно.

Заключение

При изучении коллекционных сортообразцов сахарной кукурузы с целью дальнейшего создания новых высокоурожайных генетических форм выявлены генотипы, в наибольшей степени соответствующие принятым стандартам и предполагаемой модели сорта: Цукерка, к-4471, к-4840. Они будут в первую очередь включены в селекционный процесс для получения сортов, линий и гетерозисных гибридов.

В результате парных коэффициентов корреляции между основными хозяйственно-ценными признаками сильная положительная сопряженность (r >ǀ70ǀ%) выявлены между массой початка в листовой обвертке и массой початка без обвертки (r = 0,91 ± 0,06). Урожайность сахарной кукурузы значимо коррелирует с массой початка в листовой обвертке и без обвертки (r = 0,78 и r = 0,88 соответственно) и средне – с количеством заложенных початков (r = 0,61). Значимый, но невысокий показатель коэффициента корреляции зафиксирован между урожайностью и такими показателями, как линейная величина его озерненной части (r = 0,43), количество зерновок в ряду (r = 0,45) и количество зерновок на початке (r = 0,42).

Выявлено, что большинство изучаемых нами признаков (переменных) составляют около половины накапливаемой дисперсии и отнесены к первому фактору: масса початка в листовой обвертке, количество зерновок на початке, диаметр початка, количество рядов зерновок, урожайность, длина озерненной части початка, масса початка без обертки и высота закрепления початка. То есть у этих признаков высокий вклад в общей дисперсии, при создании модели будущего сорта не стоит пренебрегать их оценкой. Сумма эффектов высоты растений, количества заложенных початков и других признаков принимала участие в формировании дисперсии второго фактора. В вариабельность третьего и четвертого факторов наибольший вклад внесли признаки: «длина початка» и «количество зерновок в ряду» соответственно.

Список литературы Оценка исходного материала сахарной кукурузы для селекции в засушливых условиях Саратовской области

- Поскребышева М.М., Исмагилов К.Р. Влияние гидротермических условий на рост и развитие растений кукурузы // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2020. №. 2. С. 44–50.

- Адаптивность, устойчивость как направления селекции к изменяющимся условиям среды / А.В. Корниенко, С.И. Скачков, Л.В. Семенихина [и др.] // Орошаемое земледелие. 2021. № 2. С. 17–21.

- Yield responses to planting density for US modern corn hybrids / Y. Assefa, P.V. Vara Рrаsаd, P. Carter [et al.] // A synthesis-analysis. Crop Sci. 2016. pр. 2802–2817.

- Новоселов С.Н. Философия идиотипа сельскохозяйственных культур. Методология и методика // Научный журнал КубГAУ. 2006. № 24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-idеоtipa-se lskohozyaystvennyh-kultur-i-metodologiya-i-metodika (дата обращения: 14.01.2024).

- Кузенко М.В. Анализ элементов структуры урожая сорта АГУ 75 соответствия параметрам модели идеотипа зимующего овса // Новые технологии New technologies. 2022. 18(4). С.172–179. https://doi. org/10.47370/2072-0920-2022-18-4-172-179

- Демина И.Ф. Изменчивость и взаимосвязь селекционно-ценных признаков сортов и линий яровой мягкой пшеницы в условиях Среднего Поволжья // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2023. № 24(5). С. 739–748. https://doi.org/10.30766/2072-9081. 2023.24.5.739-748 (дата обращения 02.02.2024)

- Пушкарев Д.В., Чурсин A.C., Кузьмин O.Г. Корреляция урожайности с элементами продуктивности copтoв яровой мягкой пшеницы в условиях степной зоны Oмcкoй области // Вестник Oмcкoгo государственного aгpapнoгo университе-та. 2018. № 3(31). С. 26–35.

- Берг Р.Л. Корреляционные плеяды и стабилизирующий отбор // Применение математических мeтoдoв в биологии. Л.: 1964. С. 23–62.

- Зенкина К.В., Асеева Т.А. Модель адаптированного сорта ярового тритикале для условий Дальнего Востока // Российская сельскохозяйственная наука. 2020. № 3. С. 3–5. – DOI 10.31857/S2500262720030011. EDN PIYABR.

- Изучение корреляционных связей между основными хозяйственно-полезными признаками у инбредных линий кукурузы омской селекции / B.C. Ильин, Г.В. Гетц, C.B. Губин [и др.] // Успехи современного естествознания. 2016. № 11(1). С. 43–48.

- Сотченко Е.Ф., Конарева Е.А. Корреляционная связь между хозяйственно-полезными признаками у линий сахарной кукурузы // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2024. Т. 26. № 3. С. 103–111. DOI: 10.35330/1991-6639-2024-26-3-103-111

- Чилашвили И.М. Оценка новых самоопы-ленных линий для селекции среднеспелых гибридов кукурузы в условиях центральной зоны Краснодарского края: дис... канд. с.-х. наук. Краснодар. 2016. 152 c.

- Генетика количественных и качественных признаков кукурузы / Е.Г. Шмараев, Г.И. Веденеев, А.П. Подольская [и др.]. СПб.: 1995. С.168.

- Еlmоrе R., Abendrof L. To be determined: Ear row numbers and kernels per row in corn // Inte-grated Crop Management. №496(13). 2006. URL: https://www.agry.purdue.edu/ext/corn/news/timeless/EarSize.html.

- Nielsen R.L. (Bob) Kernel Set Scuttlebutt. Corny News Network // Purdue Univ. Agronomy Ex-tension. 2020. URL: http://www.kingcorn.org/news/ timeless/KernelSet.html [URL accessed June 2023]

- Экологический подход в адаптированной системе селекции среднепоздних гибридов кукурузы (ФАО 300-399) в Нижнем Поволжье / С.А. Зайцев, В.И. Жужукин, Л.А. Гудова [и др.] // Аграрный научный журнал. 2021. № 3. С. 19–24. DOI: 10.28983/asj.y2021i3pp19-24

- Результаты экологического сортоиспытания новых среднеранних гибридов кукурузы (ФАО 250–299) в Нижнем Поволжье / Д.П. Волков, В.И. Жужукин, С.А. Зайцев [и др.] // Успехи современного естествознания. 2020. № 4. С. 22–29. DOI 10.17513/use.37357

- Губин С.В., Логинова А.М., Гетц Г.В. Новые инбредные линии кукурузы Сибирского филиала Всероссийского НИИ кукурузы // Вестник Oмcкoгo государственного aгpapнoгo университета. 2021. С. 33–40

- Жужукин В.И. Селекция кукурузы в Нижнем Поволжье: дис. …д-ра с.-х. наук. М.: 2002. 510 с.

- Использование биометрических методов для оценки модельной популяции сахарной кукурузы / Гусева С.А., Башинская О.С., Носко О.С. [и др.] // Journal of Agriculture and Environment: элек-трон. науч. журнал. 2022. № 8 (28). DOI 10.23649/jae.2022.28.8.006.

- Чертко Н.К., Карпиченко А.А. Математи-ческие методы в географии: учеб.-метод. пособие. Минск: Изд-во Белорусского ун-та. 2009. 189 с. URL: https://geo.bsu.by/images/pres/soil/mmg/mmg05.pdf

- Использование мeтoдoв многомерной статистики для оценки модельной популяции кукурузы / Л.А. Гудова, С.А. Зайцев, В.И. Жужукин [и др.] // Аграрный научный журнал. 2021. № 7. С. 9–15. DOI: 10.28983/asj.y2021i7pp9-15

- Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур; под общ. ред. д-ра с.-х. наук М.А. Федина. М.: 1983. Вып. 3. 352 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): учебник. М.: 2012. 412 с.

- Жужукин В.И., Зайцев С.А., Волков Д.П. Методические подходы в селекции очень ранних (ФАО 100-149) гибридов кукурузы в Нижнем Поволжье // Аграрная наука. 2018. № 6. С. 48-50. EDN XUJQYX.

- ГОСТ 32882—2014. Кукуруза свежая в початках для промышленной переработки. Технические условия. М.: Стандартинформ. 2018. 6 с.