Оценка изменения биологического состояния почв Центрального Кавказа (эльбрусский вариант поясности, Кабардино-Балкария) в результате сельскохозяйственного воздействия

Автор: Гедгафова Фатима Владимировна, Улигова Татьяна Сахатгериевна, Темботов Рустам Хасанбиевич, Хакунова Елена Мухадиновна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучены показатели, отражающие различные аспекты биологических свойств почв агроценозов и естественных биогеоценозов равнинно-предгорных территорий Центрального Кавказа (эльбрусский вариант поясности в пределах Кабардино-Балкарии). Проведена сравнительная оценка гумусового состояния и дыхательной активности микробной биомассы в комплексе с показателями плотности и кислотно-щелочными свойствами пахотных и целинных почв (темно-каштановых, черноземов южных, обыкновенных, выщелоченных, лугово- и луговато-черноземных и луговых). В результате длительного сельскохозяйственного воздействия на почвенный покров исследуемой территории произошли значительные изменения в содержании и запасах гумуса почв агроценозов при относительно стабильных значениях плотности и кислотно-щелочных условиях по сравнению с естественными аналогами. Показано, что почвы естественных биогеоценозов отнесены к категории малогумусных (4-6 %), а их пахотные аналоги - слабогумусированных (менее 4 %). Потери запасов гумуса в пахотном горизонте (23-32 %) свидетельствуют о второй степени деградации большинства изученных почв. Ухудшение функционирования микробного сообщества пахотных почв по сравнению с почвами естественных биогеоценозов выразилось в значимом уменьшении содержания углерода микробной биомассы (на 32-69 %) и его запасов (на 36-66 %). Установлено, что доля углерода микробной биомассы в общем органическом углероде ненарушенных почв составила в среднем 4,1 %, а в пахотном слое - 2,7 %. Согласно результатам двухфакторного дисперсионного анализа существенным фактором, определяющим изменение изученных показателей биологической активности, является пахотное использование по сравнению с фактором генетических особенностей почв. Выявленные значимые снижения изученных показателей биологического состояния обрабатываемых почв свидетельствуют об ослаблении их устойчивости к процессам деградации, уменьшении физиологической активности микробной биомассы, что может привести к падению уровня естественного плодородия.

Биологическая активность, агроценозы, биогеоценозы, содержание гумуса и углерода микробной биомассы

Короткий адрес: https://sciup.org/148204908

IDR: 148204908 | УДК: 631.461

Текст научной статьи Оценка изменения биологического состояния почв Центрального Кавказа (эльбрусский вариант поясности, Кабардино-Балкария) в результате сельскохозяйственного воздействия

Одной из проблем современного земледелия является снижение почвенного плодородия. Особенно актуальна она и для Кабардино-Балкарии, являющейся аграрной республикой, расположенной на северных склонах Центрального Кавказа. Основу почвенного покрова равниннопредгорных территорий Республики образуют темно-каштановые, черноземные, лугово-черноземные и луговые почвы, значительная часть которых вовлечена в сельскохозяйственное производство. Длительное и интенсивное пахотное использование земель, как правило, оказывает Гедгафова Фатима Владимировна, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории почвенноэкологических исследований.

негативное воздействие на их физические, химические и биологические свойства, что, в свою очередь, вызывает развитие деградационных процессов, приводящих к нарушению экологических функций почв и снижению уровня их естественного плодородия [1-5]. Учитывая изложенное, изучение сельскохозяйственного воздействия на показатели биологического состояния различных типов и подтипов почв с учетом природно-климатических особенностей равнинно-предгорных территорий эльбрусского варианта поясности в пределах Кабардино-Балкарии (по типизации Темботова, 1989) [6] представляется весьма актуальным в теоретическом и практическом отношениях.

В настоящее время в почвенно-экологических исследованиях при сравнительной оценке биологического состояния пахотных и естественных почв наиболее перспективным считается подход, предусматривающий совокупное определение таких параметров биологической активности, как содержание гумуса – отражающее генетические особенности почв и интенсивность почвенного микробного дыхания – физиологическую активность микробной биомассы [1, 4].

По мнению исследователей [1, 7], при диагностировании состояния, устойчивости и потенциала почвенной микробной биомассы весьма эффективным является физиологический метод определения субстрат-индуцированного дыхания (СИД), который применяется в последнее время в России и за рубежом. Содержание углерода микробной биомассы (Смик), определяемое методом СИД, входит в перечень стандартных параметров в ряде стран для оценки качества и сохранности почв в рамках экологических исследований [1].

Цель исследования: сравнительная оценка биологического состояния почв агроценозов и естественных биогеоценозов Центрального Кавказа (эльбрусский вариант поясности, Кабардино-Балкария) на основе показателей гумусового состояния и физиологической активности микробной биомассы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования являются автоморфные почвы (темно-каштановые и различные подтипы чернозёмов), полугидроморфные аналоги черноземов (лугово- и луговато-черно-земные) и гидроморфные почвы – луговые, распространенные на равнинных (степная зона, 170-400 м над ур. м.) и предгорных (пояс луговых степей, от 400-500 до 700-800 м над ур. м.) территориях эльбрусского варианта поясности в пределах Кабардино-Балкарии.

Почвообразующие породы представлены в основном верхнечетвертичными отложениями – лёссовидными карбонатными суглинками и глинами, мощность которых составляет на равнинах и понижениях до нескольких десятков метров. Распространены также древние аллювиальные отложения на речных надпойменных террасах.

Степная зона характеризуется засушливым климатом и недостаточным, неустойчивым увлажнением, годовое количество осадков составляет 490 мм/год, гидротермический коэффициент - 0,55, среднегодовая температура + 10,1 оС. В поясе луговых степей с умеренно жарким и более увлажненным климатом годовое количество осадков достигает 580 мм/год, гидротермический коэффициент равен 0,67, среднегодовая температура +9,9 оС [8].

Естественный растительный покров, под которым сформировались почвы степной зоны, представлен злаково-полынными, разнотравнозлаковыми и злаково-бобово-разнотравными фитоценозами. В поясе луговых степей – лугово-степными сообществами и остепнёнными вариантами луга. В понижениях и балках развита древесно-кустарниковая растительность. Активное агроиспользование исследуемых почв привело к тому, что природная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для земледелия.

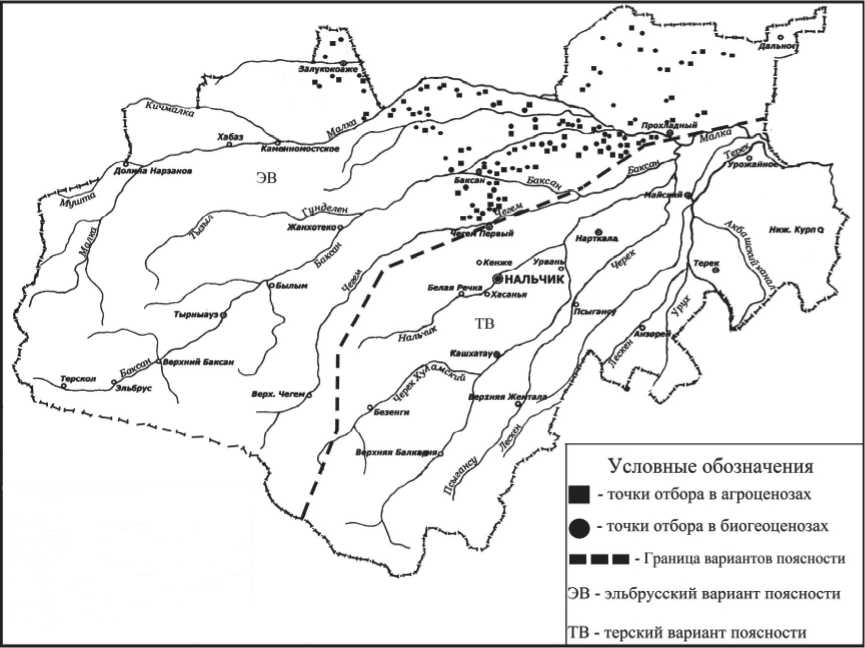

При проведении полевых исследований и отборе почвенных образцов руководствовались общепринятыми в экологии и почвоведении методами [4]. Почвы были отобраны методом «конверта» из верхнего слоя (0-20 см) в агроценозах (в основном под посевами кукурузы) и естественных биогеоценозах в первой декаде июля 2013-2015 г.г. В качестве фоновой территории были выбраны участки с минимальным антропогенным влиянием. Количество смешанных проб для каждого подтипа почв варьировало от 6 до 11. Всего отобрано 140 почвенных образцов. Высоту над уровнем моря и географические координаты определяли с помощью навигационной системы GPSMAP 60 CEX: высотные пределы точек отбора проб 192–711 м над ур. м., координаты 43º34’243’’ – 43º57’144’’ с. ш., 43º10’110’’ – 44º45’491’’ в. д. (рис.1). Классификационную диагностику осуществляли в соответствии с генетической классификацией почв [9].

Содержание органического углерода в почве определяли методом Тюрина в модификации Никитина, плотность почв – весовым методом, рН водной вытяжки почвы – потенциометрически [4].

Для оценки физиологической активности микробной биомассы использовали показатель скорости субстрат-индуцированного дыхания, определение которого проводилось в соответствии с методическими разработками [1, 7] . Предварительную инкубацию образцов осуществляли при оптимальной влажности почвы – 60 % от полной влагоемкости в течение 7 сут. при температуре 22 0С в полиэтиленовых пакетах с воздухообменом. Скорость СИД оценивали по интенсивности дыхания микроорганизмов после обогащения почвы раствором глюкозы (0,2 мл/1 г сухой почвы; титр 0.05 г глюкозы). Обогащённый глюкозой образец инкубировали 4 ч при температуре 22 оС. Скорость СИД для расчётов содержания углерода микробной биомассы (Смик) выражали в мкл СО2/г почвы/ч [1]. Содержание углерода микробной биомассы почвы определяли по формуле: Смик (мкг С/г почвы) = СИД (мкл СО2/г почвы/ч) × 40,04 + 0,37 [7]. Запас углерода микробной биомассы в слое мощностью 20 см установили, используя данные плотности исследуемых почв. Долю углерода микробной биомассы (%) в общем органическом углероде почвы рассчитали, как отношение содержания углерода микробной биомассы к общему содержанию органического углерода в почве: Смик/Сорг.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли в программе «Statistica-10.0». Достоверности различия изученных почвенных характеристик агро- и биогеоценозов оценивали с помощью t-критерия Стьюдента при уровне значимости ≤0,05. С использованием дисперсионного двухфакторного анализа (Factorial ANOVA) установили силу влияния и значимость исследуемых факторов на изученные показатели.

Рис. 1. Карта-схема расположения участков отбора образцов в слое 0-20 см почв агроценозов и естественных биогеоценозов эльбрусского варианта поясности в пределах Кабардино-Балкарии

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных результатов исследований (табл.1) показал, что в почвах агроценозов и естественных биогеоценозов биологические процессы протекают при плотности, находящемся в интервале 1,1-1,4 г/см3. В результате сельскохозяйственных мероприятий произошло уплотнение пахотного слоя изученных почв всего на 0,8-18 %, статистически незначимое для большинства почв (1=0,23-1,48; Р=0,16-0,82). Необходимо отметить, что установленные величины плотности пахотного слоя укладываются в интервал значений (1,3-1,4 г/см3), при которых поддерживается благоприятный водно-воздушный режим для произрастающих сельскохозяйственных культур [3,10].

Почвы, как агроценозов, так и естественных биогеоценозов, имеют свойственную для них слабощелочную реакцию почвенного раствора. Для черноземных почв, вовлеченных в агропроизводство, наблюдающееся снижение показателей рН(Н2О), статистически значимо только для чернозёмов обыкновенных и типичных (t=2,77-2,84; Р=0,001-0,009). Пахотное использование темно-каштановых, полугидроморфных аналогов черноземов и луговых почв приводит к некоторому их подщелачиванию. Статистически значимые различия обнаружены единственно в лугово-черноземных почвах (t=2,15; Р=0,048). Тогда как луговато-черноземные и луговые почвы в агроценозах проявляют только тенденцию к незначительному изменению реакции почвенного раствора (t=0,70-1,50; Р=0,157-0,497).

В результате длительного сельскохозяйственного воздействия на почвенный покров исследуемой территории произошли значительные изменения в содержании и запасах гумуса изученных почв (табл. 1). Согласно данным [9] целинные почвы следует отнести к категории малогумусных (4-6 %), а их пахотных аналогов - слабогумусированных (менее 4 %), кроме черноземов обыкновенных и типичных (более 4 %). Под влиянием агротехнических мероприятий снижение содержания гумуса в пахотном слое почв составляет 21-37 %. Наиболее резкие отличия между почвами агро- и биогеоценозов отмечены в луговато- и лугово-черноземных почвах (на 33-37 %). Для большинства почв установлены статистически значимые различия в уровне гумусированности (t=2,65-7,94; Р=0,00001-0,0086). Зафиксированные изменения в содержании гумуса минимальны в обрабатываемых черноземах обыкновенных и выщелоченных (21 %).

Для сравнительной оценки влияния таких факторов, как агроиспользование и генетические особенности почв на изменение содержания гумуса был проведен двухфакторный дисперсионный анализ. Основным фактором, влияющим на величину исследуемого показателя, является сельскохозяйственное воздействие, вклад которого в дисперсию составляет 34 % (F=62,55; p=0,00).

Таблица 1. Средние показатели верхнего (0-20 см) слоя почв агроценозов и естественных биогеоценозов

|

Почвы |

Плотность, г/см 3 |

рН(Н 2 О) |

Гумус, % |

Запас гумуса, т/га |

|

Темно-каштановые |

1,4±0,1 |

8,35±0,02 |

3,6±0,1 |

99±4 |

|

1,3±0,1 |

8,31±0,04 |

5,0±0,2 |

139±1 |

|

|

Черноземы южные |

1,3±0,1 |

8,40±0,02 |

3,6±0,1 |

94±4 |

|

1,3±0,1 |

8,44±0,04 |

5,2±0,6 |

139±14 |

|

|

Черноземы обыкновенные |

1,4±0,1 |

8,30±0,03 |

4,7±0,3 |

133±7 |

|

1,3±0,1 |

8,45±0,05 |

6,0±0,3 |

150±5 |

|

|

Черноземы типичные |

1,4±0,1 |

7,68±0,18 |

4,1±0,2 |

118±7 |

|

1,4±0,1 |

8,22±0,07 |

5,6±0,3 |

154±6 |

|

|

Черноземы выщелоченные |

1,4±0,1 |

7,47±0,30 |

3,5±0,2 |

94±3 |

|

1,4±0,1 |

7,90±0,25 |

4,4±0,6 |

116±10 |

|

|

Луговато-черноземные |

1,3±0,1 |

8,26±0,11 |

3,1±0,1 |

82±5 |

|

1,2±0,1 |

8,18±0,04 |

4,9±0,3 |

112±6 |

|

|

Лугово-черноземные |

1,3±0,1 1,2±0,1 |

8,33±0,08 7,97±0,16 |

3,6±0,3 5,4±0,4 |

93±4 127±9 |

|

Луговые |

1,3±0,1 |

8,20±0,05 |

3,9±0,3 |

98±8 |

|

1,1±0,1 |

8,07±0,07 |

5,1±0,3 |

112±8 |

Примечание. В числителе данные почв агроценозов, в знаменателе – биогеоценозов

Значительно меньшее влияние на дисперсию значений гумуса оказывает фактор генетических особенностей почв – 19 % (F=4,01; p=0, 00).

Почвы естественных биогеоценозов характеризуются средними запасами гумуса, тогда как агрогенные почвы, в основном, - низкими [10]. Исключение составляют черноземы обыкновенные и типичные, сохранившие в условиях агроиспользования средний уровень исследуемого показателя. Потери запасов гумуса в пахотном горизонте большинства рассматриваемых почв составляют 23-32 % (t=3,35-5,56; Р=0,0003-0,010), что свидетельствует о второй степени деградации почв [10]. В то время как черноземы обыкновенные, выщелоченные и луговые почвы проявляют более высокую степень устойчивости к действию агротехнических нагрузок. Для этих почв снижения запасов гумуса, зафиксированные в пределах 12-19 % относительно целинных, статистически незначимы (t=1,18-1,83; Р=0,079-0,254).

Проведенный сравнительный анализ гумусового состояния обрабатываемых и естественных почв подтверждает наличие процесса дегумификации в почвах агроценозов, более заметный в черноземах южных и полугидроморфных аналогах черноземных почв.

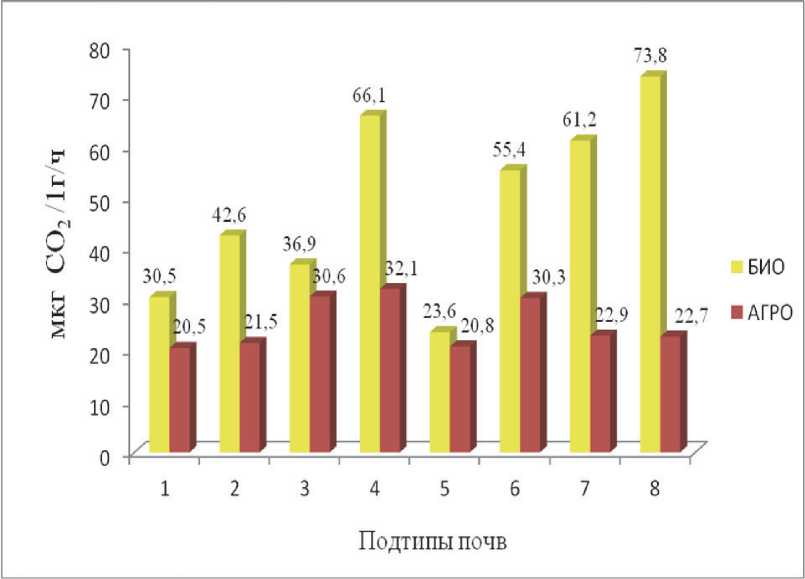

При изучении изменения дыхательной активности микробного сообщества почв, подверженных антропогенным воздействиям, весьма эффективным считается определение величины скорости субстрат-индуцированного дыхания [1]. Как демонстрируют представленные диаграммы (рис. 2), длительное агроиспользование рассматриваемых почв вызывает существенное снижение средних величин СИД на 33-69 %. Для подавляющего большинства обрабатываемых почв по сравнению с целинными аналогами установлено статистически значимое уменьшение скорости СИД (t=3,08-12,97; Р=0,000-0,012). Исключение из изученного ряда почв составляют черноземы обыкновенные и выщелоченные (рис. 2), отличающиеся незначительным снижением (на 12-17%) интенсивности микробного дыхания.

Необходимо отметить, что различия показателей интенсивности субстрат-индуцированного дыхания между изученными подтипами почв естественных биогеоценозов колеблются в пределах от 11 до 68 %, тогда как в почвах, находящихся под влиянием агротехнических мероприятий, они сглаживаются до уровня, не превышающего 35 % (рис. 2). Как следует из литературных данных [1-3] и результатов предыдущих исследований [5], пахотные горизонты различных подтипов почв по своим свойствам приближаются друг к другу, приобретая общие черты в проявлении биологических свойств.

Результаты проведенных исследований (табл. 2) показывают, что все целинные почвы обладают средним и высоким уровнем содержания Смик и могут быть охарактеризованы, в основном, как почвы с достаточно высоким микробным потенциалом [1, 7]. Практически для всех почв, вовлеченных в сельскохозяйственное производство, наблюдается существенное снижение величины Смик на 45-69 % относительно естественных аналогов. При этом, обнаруженные различия статистически значимы (t=3,08-13,0; Р=0,00-0,011).

Согласно результатам двухфакторного дисперсионного анализа существенным фактором, определяющим изменение скорости СИД и содержание Смик, оказалось агроиспользование

Рис. 2. Средние скорости субстрат-индуцированного дыхания (мкг СО2/1г/час) верхнего (0-20 см) слоя почв агроценозов и естественных биогеоценозов:

1 - темно-каштановые почвы; 2 - черноземы южные карбонатные; 3 - черноземы обыкновенные карбонатные; 4 - черноземы типичные; 5 - черноземы выщелоченные; 6 - луговато-черноземные;

7 - лугово-черноземные; 8 - луговые

Таблица 2. Средние показатели содержания углерода микробной биомассы в верхнем слое (0-20 см) почв агроценозов и естественных биогеоценозов

|

Почвы |

Смик, мкг С/г |

Запас Смик, г/м2 |

Смик / Сорг, % |

|

Темно-каштановые |

412±39 |

110±12 |

2,0±0,2 |

|

674±198 |

188±62 |

2,1±0,4 |

|

|

Черноземы южные |

477±74 |

124±17 |

2,3±0,4 |

|

941±147 |

258±45 |

3,1±0,3 |

|

|

Черноземы обыкновенные |

673±57 |

194±18 |

3,0±0,4 |

|

992±209 |

256±54 |

4,0±0,9 |

|

|

Черноземы типичные |

719±88 |

211±26 |

3,2±0,5 |

|

1465±150 |

407±54 |

5,4±0,6 |

|

|

Черноземы выщелоченные |

460±86 |

131±25 |

2,2±0,5 |

|

522±154 |

136±38 |

2,0±0,4 |

|

|

Луговато-черноземные |

679±40 |

180±11 |

3,5±0,4 |

|

1225±69 |

281±18 |

6,2±0,7 |

|

|

Лугово-черноземные |

506±51 |

134±14 |

2,3±0,2 |

|

1354±48 |

322±28 |

4,8±0,8 |

|

|

Луговые |

503±66 |

122±15 |

2,1±0,3 |

|

1632±58 |

354±18 |

4,9±0,3 |

Примечание. 1. в числителе данные почв агроценозов, в знаменателе - биогеоценозов; 2. Шкала оценки содержания углерода микробной биомассы (мкг С/г почвы) в почвах: до 200 - очень низкое; 201-500 - низкое; 501-1000 - среднее; более 1000 - высокое [7].

почв, вклад которого в общую дисперсию исследуемых параметров составляет соответственно 46 % (F=89,05; p=0, 00) и 44 % (F=79,86; p=0, 00). Генетические свойства рассматриваемых почв являются также значимым фактором, влияющим на дисперсию величин СИД и содержания Смик: вклад этого фактора - 35 % (F=8,19; p=0,00) и 32 % (F=6,81; p=0, 00) соответственно.

Для большинства обрабатываемых почв наблюдается снижение запасов Смик в пределах от 36 до 66 %. При этом, различия между аграрными и естественными почвами по исследуемому параметру статистически значимы (t=3,15-9,93; Р=0,00-0,01). Только пахотные черноземы выщелоченные по запасам углерода микробной биомассы практически не отличаются от целинных аналогов (t=0,11; Р=0,92).

Показатель доли углерода микробной биомассы в общем органическом углероде почвы (Смик/Сорг) целесообразно применять в качестве индикатора устойчивости почвенной системы для быстрого распознавания изменений, происходящих под влиянием антропогенной нагрузки [1]. В среднем, Смик/Сорг составляет, как правило, 1-10 % (в зависимости от типа почвы) и чем выше значение, тем устойчивее микробное сообщество. Установленные в нашем исследовании коэффициенты Смик/Сорг изученного ряда почв укладываются в интервал, приведенный в литературных источниках [1].

Максимальная доля углерода микробной биомассы в общем органическом углероде наблюдается для целинных почв (табл. 2). Для большей части почв, находящихся под влиянием агротехнических мероприятий, выявленное снижение исследуемого показателя составляет 25-57 % (t=3,12-6,98; Р=0,00-0,01), что указывает на потерю наиболее ценной, живой части органического углерода почвы.

Как показал сравнительный анализ изученных показателей биологического состояния почв агроценозов и естественных биогеоценозов Республики, почвы разной типовой принадлежности, различающиеся природными свойствами, под действием агротехнических мероприятий в разной мере склонны к снижению показателей гумусового состояния и физиологической активности микробного сообщества, что хорошо согласуется с литературными сведениями [1-3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые в сравнительном аспекте проведены исследования биологического состояния различных типов и подтипов почв агроценозов и естественных биогеоценозов равнинно-предгорных территорий эльбрусского варианта поясности в пределах Кабардино-Балкарии, результаты которых пополняют имеющиеся сведения о современном состоянии почв и в дальнейшем позволят провести оценку качества почв на основе комплекса показателей, характеризующих внутренние экологические функции.

В результате длительного сельскохозяйственного воздействия на почвенный покров исследуемой территории произошли значительные изменения в содержании гумуса в обрабатываемых почвах (21-37%) при относительно стабильных значениях плотности и кислотно-щелочных условиях. Потери запасов гумуса в пахотном горизонте (на 23-32 %) указывают на наличие второй степени деградации в большинстве рассматриваемых почв [10]. Для почв, находящихся в агроиспользовании, происходит ухудшение функционирования микробного сообщества, что выразилось статистически значимым для большей части изученных почв уменьшением содержания углерода микробной биомассы (на 32-69 %) и его запасов (на 36-66 %) по сравнению с таковыми естественных экосистем. Отмечено, что микробный углерод в пахотных почвах составляет меньшую долю от общего органического углерода (2-3,5 %) по сравнению с целинными аналогами (2-6,2 %).

Есть основание заключить, что выявленные статистически значимые снижения изученных показателей биологического состояния подавляющего большинства обрабатываемых почв отражают происходящие негативные изменения в почвах агроценозов - ослабление устойчивости к процессам деградации, нарушение стабильности микробного сообщества, что может привести к падению уровня плодородия.

Полученные результаты исследований подтверждают важность проведения оценки экологического состояния антропогенно-преобразованных почв по изменению показателей биологической активности и целесообразность их использования в качестве диагностических индикаторов при сельскохозяйственных воздействиях.

Список литературы Оценка изменения биологического состояния почв Центрального Кавказа (эльбрусский вариант поясности, Кабардино-Балкария) в результате сельскохозяйственного воздействия

- Ананьева Н.Д. Микробиологические аспекты самоочищения и устойчивости почв. М.: Наука, 2003. 222 с.

- Хазиев Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв. М.: Наука. 1982. 203 c.

- Яковлев А.С., Евдокимова М.В. Экологическое нормирование почв и управление их качеством//Почвоведение. 2011. № 5. С. 582-597.

- Казеев К.Ш., Колесников С.И., Вальков В.Ф. Биологическая диагностика и индикация почв: методология и методы исследований. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та. 2003. 204 с.

- Биологическая активность черноземных почв Центрального Кавказа (в пределах терского варианта поясности Кабардино-Балкарии)/Ф.В. Гедгафова, Т.С. Улигова, О.Н. Горобцова, Р.Х. Темботов//Почвоведение. 2015. № 12. С. 1474-1482.

- Соколов В.Е., Темботов А.К. Позвоночные Кавказа. Млекопитающие. Насекомоядные. М.: Наука. 1989. 548 с.

- Anderson J.P.E., Domsch K.H. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils//Soil Biol. 1978. V. 10. № 3. P. 215-221.

- Анализ и прогноз изменения климата в Кабардино-Балкарской республике/Б.А. Ашабоков, Л.М. Федченко, Х.М. Калов, Р.М. Бисчоков, Е.М. Богаченко. Нальчик: Кабардино-Балкарская гос. сельхоз. академия. 2005. 150 с.

- Вальков В.Ф., Колесников С.И., Казеев К.Ш. Почвы юга России: классификация и диагностика. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ. 2002. 349 с.

- Справочник по оценке почв/В.Ф. Вальков, Н.В.Елисеева Н.В., И.И. Имгрунт, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. Майкоп: ГУРИПП «Адыгея». 2004. 234 с.