Оценка изменения клинико-биохимических показателей ротовой жидкости при кариесе по данным мониторинга

Автор: Альбицкая Ю.Н., Булкина Н.В., Вулах Н.А., Кропотина А.Ю., Полосухина Е.Н., Гусева О.Ю., Парфенова С.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 3 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: определение изменчивости показателей ротовой жидкости в зависимости от времени года, выявление наиболее значимых для ротовой жидкости показателей при различной степени интенсивности кариозного процесса, а также установление корреляционной связи между данными показателями. Материал и методы. Объектом исследования явились структурные свойства ротовой жидкости студентов стоматологического факультета, полученной методом оплевывания в стеклянные пробирки утром в период с 8 до 9 часов через 1-1,5 часа после чистки зубов. Обследование полости рта и определение биохимических показателей ротовой жидкости проводили дважды: весной и осенью. Результаты. Выявлена зависимость биохимического состава ротовой жидкости от степени интенсивности и распространенности кариозного процесса. Установлено, что на интенсивность поражения кариозным процессом влияет местность проживания, характер питания и гигиенического ухода за полостью рта. Подтверждено наличие у слюны буферных свойств. Заключение. Полученные данные могут быть использованы для объяснения молекулярных механизмов нарушения гомеостаза в полости рта и оценки эффективности средств профилактики и лечения кариеса зубов на ранних стадиях.

Биохимия, кариес, минеральные вещества, слюна, ферменты

Короткий адрес: https://sciup.org/14917736

IDR: 14917736

Текст научной статьи Оценка изменения клинико-биохимических показателей ротовой жидкости при кариесе по данным мониторинга

1Введение. Лечение кариеса зубов остается одной из центральных проблем в стоматологии, несмотря на огромные успехи, достигнутые в теоретическом, лечебном и профилактическом аспектах этого заболевания. Однако многие вопросы, связанные с биохимическими механизмами его возникновения, изучены недостаточно.

Важной задачей являются профилактические мероприятия в молодом возрасте. Многие ученые обращают внимание на анализ негативных последствий

Адрес: 410008, Саратов, ул. 1-я Линия, д.32

Тел.: 8-905-387-35-40;

стресса, вызванного учебой, которая для молодых людей является основным видом деятельности [1, 2]. Постоянные нагрузки, хроническое эмоциональное напряжение, нерегулярное питание могут привести к изменениям неспецифической резистентности организма, нарушению функции внутренних органов, изменению состава и свойств ротовой жидкости, прогрессивному развитию стоматологических заболеваний [3, 4].

Являясь обменной средой для твердых и мягких тканей полости рта, слюна содержит биологически активные вещества, в частности пептиды, белки, гормоны, ферменты, макро- и микроэлементы и т.д. [5]. Слюна самым тесным образом связана с про- ницаемостью эмали для минеральных и некоторых других веществ. Отмечено, что у больных, страдающих ксеростомией, ротовая жидкость мутная, вязкая, определяется множественный кариес с преимущественной локализацией в пришеечной области [6, 7]. Таким образом, роль слюны как в физиологии, так и патологии зубов велика. Между тем в литературе имеются противоречивые сведения о том, как меняются состав и свойства ротовой жидкости как среды, непосредственно окружающей зубы.

В связи с изложенным в задачи нашего исследования входило изучение структурных свойств ротовой жидкости лиц с кариесом при различной степени поражения. Мы проводили мониторинг данных анкетирования студентов, объективного обследования полости рта и биохимических показателей ротовой жидкости.

Цель: определение изменчивости показателей ротовой жидкости в зависимости от времени года, выявление наиболее значимых для ротовой жидкости показателей при различной степени интенсивности кариозного процесса, а также установление корреляционной связи между данными показателями.

Материал и методы. Материалом для исследования служила ротовая жидкость студентов 1 курса стоматологического факультета, полученная методом сплевывания в стеклянные пробирки утром в период с 8 до 9 часов через 1–1,5 часа после чистки зубов. В исследовании приняли участие 114 студентов, разделенных на 4 группы по значению индекса КПУ. Обследование полости рта и определение биохимических показателей ротовой жидкости проводили дважды: весной и осенью. Первую группу (группу контроля) составили студенты с КПУ=0: 10 человек весной и 10 человек осенью; вторую группу — с компенсированной формой кариозного процесса: 20 человек весной (КПУ=3,26 + 1,55) и 20 человек осенью (КПУ=2,68 + 1,67); третью группу — с субком-пенсированной формой кариеса: 16 человек весной (КПУ=7,5 + 0,5) и 16 человек осенью (КПУ=7,8 + 0,4); четвертую группу — с декомпенсированной формой кариозного процесса: 10 человек (КПУ=11), которые также были обследованы дважды: весной и осенью.

Обследование складывалось из учета данных анамнеза, объективного обследования полости рта с определением гигиенических индексов. Анамнестические данные регистрировали в разработанных нами анкетах, которые заполнялись всеми студентами в начале исследования. Анкеты включали вопросы о характере ухода за полостью рта, частоте посещения стоматолога, времени чистки зубов, способах хранения зубной щетки, используемых предметах и средствах гигиены, наличии или отсутствии сопутствующей патологии, употреблении жевательной резинки, режиме питания, составе принимаемой пищи и др.

Клинические данные регистрировали в разработанных нами формализованных историях болезни. При клиническом осмотре отмечали зубную формулу, состояние СОПР, мягкий зубной налет, над- и поддесневые зубные отложения, наличие или отсутствие аномалий зубов и прикуса.

Для объективной оценки гигиенического состояния полости рта в процессе наблюдения использовали следующие тесты: определение гигиенического индекса, папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс, пародонтальный индекс, индекс интенсивности поражения зубов кариозным процессом — КПУ.

Собранная ротовая жидкость в количестве 2–3 мл использовалась для определения неорганического фосфора, кальция, рН, общего белка, глюкозы, лактата, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и α-амилазы. Данная часть исследования проводилась с помощью готового набора химических реагентов и биохимического анализатора Hospitex (Швейцария), рН ротовой жидкости определяли с помощью лабораторного рН-метра. Для получения разведений химических реактивов и образцов ротовой жидкости использовали бидистиллированную воду [8].

Принципом определения неорганического фосфора является ультрафиолетовый метод с молибдатом. Кальций определяли колориметрически с ARSENAZO III. Концентрацию общего белка исследовали биуретовым методом без контроля по образцу. Концентрация глюкозы в пробе измерялась фотометрически при длине волны 500 (480-520) нм. Лактат определяли методом Weisshaar D. Методом кинетического ультрафиолетового анализа определяли активность щелочной фосфатазы. Активность лактатдегидрогеназы определялась ультрафиолетовым методом Weisshaar D. Принципом определения α-амилазы является колориметрический ферментативный анализ.

С помощью всех перечисленных методов нами выполнено 765 анализов, проведена статистическая обработка полученных данных.

Результаты. Согласно полученным нами данным (таблица), отмечается тенденция к повышению содержания в ротовой жидкости кальция, фосфора, глюкозы, лактата, повышению активности фермента щелочной фосфатазы при повышении индекса КПУ. К тому же отмечено параллельное снижение содержания кальция и фосфора осенью по отношению к их показателям весной. Однако в четвертой исследуемой группе данные показатели ниже, чем в первых трех группах, что может быть связано, скорее, с истощением резервных сил организма на фоне интенсивно протекающей деминерализации и увеличением количества пораженных зубов, хотя сезонное снижение содержания кальция и фосфора также прослеживается. Отмечена тенденция к снижению активности фермента лактатдегидрогеназы осенью по сравнению с ее активностью весной

Значительных различий между рН ротовой жидкости в контрольной и исследуемых группах, а также его сезонных колебаний не было. Диапазон значений рН составил 7,0–7,5.

При анализе анкетных данных мы отметили, что в группе сравнения с КПУ=0 никто из студентов не проживает в Саратове больше полугода, тогда как в группе с компенсированной формой кариеса часть студентов, а в группе с субкомпенсированной формой все студенты проживают в Саратове с рождения, то есть эти данные можно связать с низким (ниже 0,5 мг/л) содержанием фтора в питьевой воде.

Неблагоприятным фактором в группах с компенсированной и субкомпенсированной формами кариеса является посещение стоматолога в случае необходимости, преобладание круговых движений во время чистки зубов, и студенты данной группы не используют дополнительные средства гигиенического ухода за полостью рта (зубные эликсиры и ополаскиватели). В группе с декомпенсированной формой кариозного процесса отмечено частое употребление сладкого и газированных напитков.

Обсуждение. Выявлена зависимость биохимического состава ротовой жидкости от степени интенсивности и распространенности кариозного процесса. Отмечены сезонные колебания содержания в рото-

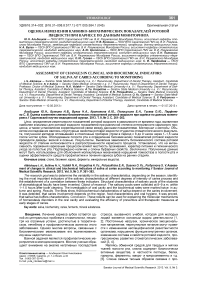

Активность ферментов и содержание субстратов в ротовой жидкости при кариозном процессе в осенний и весенний периоды (М + m)

|

Показатель |

Данные исследования ротовой жидкости, проведенного в весенний и осенний периоды |

|||

|

n=10 1 гр. |

n=20 2 гр. |

n=16 3 гр. |

n=10 4 гр. |

|

|

Кальций, ммоль/л |

1,9±0,19 |

3,4±0,009* |

5,3±0,12* |

1,5±0,012* |

|

1,5±0,22 |

1,63±0,078 |

2,2±0,33 |

1,36±0,03 |

|

|

Фосфор, ммоль/л |

6,1±0,09 4,2±0,02 |

14,5±0,48* 6,7±0,23* |

17,1±1,06* 16,4±0,37* |

3,1±0,03* 2,79±0,16* |

|

Глюкоза, ммоль/л |

0,2±0,02 |

1,9±0,137* |

2,5±0,12* |

0,04±0,004* |

|

0,23±0,02 |

1,2±0,01* |

2,3±0,08* |

0,05±0,004* |

|

|

Общий белок, г/л |

6,5±0,09 3,4±0,16 |

13,3±2,64* 8,6±0,78* |

7,0±1,4989,4±1,84* |

13,0±1,1* 8,7±0,73* |

|

Щелочная фосфатаза, Е/л |

21,4±1,23 |

36,1±1,56* |

40,3±0,898* |

107,3±1,18* |

|

22,3±1,25 |

34,4±0,61* |

35,2±2,2* |

87,3±0,898* |

|

|

ЛДГ, Е/л |

328,0±7,34 321,0±6,39 |

404,3±19,34* 366,4±5,7* |

330,3±25,03 161,4±29,48* |

803,3±46,92* 237,0±6,82* |

|

Лактат, ммоль/л |

0,28±0,0220,3±0,006 |

1,82±0,16* 1,8±0,01* |

3,3±0,04* 3,1±0,28* |

8,38±0,21* 8,47±0,24* |

|

α-амилаза, Е/л |

30,5±0,19 |

33,4±2,16 |

26,1±0,49* |

30,6±0,98 |

|

31,3±0,6 |

34,6±1,48* |

25,0±1,797* |

32,3±1,26 |

|

|

рН |

7,2±0,3 |

7,5±0,2 |

7,3±1,6 |

7,0±0,1 |

|

7,3±0,1 |

7,2±0,3 |

7,01±0,2 |

7,1±0,2 |

|

П р и м еч а н и е : *— р<0,05 по сравнению с контрольной группой; без звездочек — р>0,05.

вой жидкости кальция, фосфора и ЛДГ. На интенсивность поражения кариозным процессом влияет местность проживания, характер питания и гигиенического ухода за полостью рта. Установлена корреляционная связь между содержанием в слюне кальция и фосфора, ЛДГ и лактата, общего белка и амилазы, общего белка и щелочной фосфатазы, общего белка и ЛДГ, рН ротовой жидкости и содержанием лактата.

Заключение. Таким образом, анализ кариозного процесса на ранних этапах позволил отобрать информативные биохимические параметры, выявить особенности метаболических изменений в ротовой жидкости, что важно именно в начальной стадии процесса, т.к. клинические проявления на данном этапе могут быть слабо выражены. Предложенный комплекс биохимического исследования ротовой жидкости у больных кариесом может быть использован для более точной диагностики, прогнозирования течения заболевания, позволяет выделить группы диспансерного наблюдения и разработать индивидуальные программы профилактики кариеса зубов.

Список литературы Оценка изменения клинико-биохимических показателей ротовой жидкости при кариесе по данным мониторинга

- Структурные свойства смешанной слюны у лиц с разными уровнями резистентности зубов к кариесу/И. В. Аниси-мова, М.В. Галиулина, И. В. Ганзина [и др.]//Стоматология. 2005. №4. С. 8-10

- Боровский Е. В. Клинико-морфологическая характеристика кариеса эмали//Клиническая стоматология. 2005. № 4 (36). С. 65-69

- Григорьев И. В., Николаева Л. В., Артамонов И. Д. Белковый состав слюны человека на фоне различных психоэмоциональных состояний//Биохимия. 2003. Т. 68, № 4. С. 501-503

- Пожарицкая М.М. Роль слюны в физиологии и развитии патологического процесса твердых и мягких тканей полости рта: Ксеростомия. Стимуляция слюноотделения//Клиническая стоматология. 2005. № 3. С. 42-45

- Улитовский С. Б., Калинина О. В. Сравнительные исследования очищающего действия мануальных и батарееч-ных зубных щеток на примере изменения состояния гигиены полости рта студентов//Новое в стоматологии. 2006. № 1 (133). С. 56-58

- Effects of academic stress on oral hygiene -a potential link between stress and plaque-associated disease/R. Deinzer, D. Hilpert, K. Bach [et al.]//J. of Clin. Periodontology. 2001. Vol. 28. P. 459-464

- Гильминов Э.М. Стоматологический и соматический статус организма в показателях метаболизма ротовой жидкости: автореф. дис.... д-ра мед. наук. Самара, 2002. 45 с.

- Клиническая биохимия/под ред. В.А. Ткачука. М: ГЕОТАР-МЕД, 2002. С. 64-65.