Оценка эффективности адаптивных влияний горной тренировки на функциональное состояние высококвалифицированных спортсменов с разным типом вегетативного гомеостаза

Автор: Черкес Лилия Ивановна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Нормальная и патологическая физиология

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

Показано, что у спортсменов, адаптация которых к условиям среднегорья на высоте 2100 м проходила на фоне высокого напряжения регуляторных механизмов организма и неадекватных реакций на функциональные нагрузки, на 25–27-е сут после возвращения с гор отмечается смещение вегетативного гомеостаза в область преобладания симпатических влияний в покое и формирование неустойчивых функциональных состояний при нагрузках. У спортсменов, адаптация которых к условиям среднегорья проходила на фоне умеренного напряжения регуляторных механизмов и адекватных реакций на функциональные нагрузки, на 25–27-е сут после возвращения с гор сохраняются положительные эффекты горной тренировки, проявляющиеся смещением вегетативного баланса в область преобладания парасимпатических влияний и повышением устойчивости к функциональным нагрузкам.

Среднегорье, кардиоритмография, вегетативный гомеостаз, функциональные нагрузки

Короткий адрес: https://sciup.org/14112839

IDR: 14112839 | УДК: 796.012.412.5.072.2

Текст научной статьи Оценка эффективности адаптивных влияний горной тренировки на функциональное состояние высококвалифицированных спортсменов с разным типом вегетативного гомеостаза

Введение. Высокая эффективность горной подготовки как средства повышения функциональных возможностей спортсменов и спортивных результатов во всех видах спорта, связанных с проявлением выносливости спортсменов, доказана многими исследователями, работающими в области спортивной физиологии [3, 4, 7, 10–13]. Однако имеется значительно меньше работ, посвященных подготовке спортсменов в горных условиях, в спортивной деятельности которых выносливость не является определяющим фактором (силовые, скоростно-силовые, сложнокоординационные виды спорта, единоборства) [2, 8].

Кроме того, недостаточно внимания обращается на исследование индивидуальных особенностей адаптации организма спортсменов к гипоксическим условиям, связанных, в частности, с типом центральной нервной системы и вегетативным гомеостазом.

Цель исследования. Определение эффективности горной тренировки спортсменов с разным типом вегетативного гомеостаза, специализирующихся в скоростно-силовых видах спорта.

Материалы и методы. 12 спортсменов после трехнедельного пребывания в условиях средне- (высота 2100 м) и низкогорья (900– 1000 м) дважды проходили обследования на экспериментальной базе Государственного научно-исследовательского института физической культуры и спорта Украины на 25-е и 26-е сут после завершения учебно-тренировочных сборов. Обследованные спортсмены (средний возраст 26,7±2,95 года) имели квалификации мастера спорта и мастера спорта международного класса и являлись членами сборной Украины, специализирующимися в легкоатлетическом спринте на 400 м. Спортсмены были разделены на две группы. В первую группу вошли 5 чел., у которых адаптация к условиям гипоксической гипоксии проходила на фоне высокого напряжения регуляторных механизмов организма и неадекватных реакций на функциональную нагрузку. Вторую группу составили 7 чел., адаптация которых проходила более успешно на фоне умеренного напряжения регуляторных механизмов [9].

Состояние регуляторных систем организма, баланс симпатических и парасимпатиче- ских влияний у спортсменов оценивали с помощью математического анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Все спортсмены участвовали в кардиоритмографическом обследовании в состоянии покоя лежа и при проведении активной ортостатической пробы (АОП).

В соответствии с международным стандартом [14] в исследованиях продолжительность записи кардиоритмограмм (КРГ) составляла 5 мин. Рассчитывались статистические характеристики динамического ряда кардиоинтервалов: математическое ожидание динамического ряда (RRNN); стандартное отклонение нормальных величин R-R-ин-тервалов (SDNN); коэффициент вариации (CV). Числовыми характеристиками вариационной пульсограммы являются: мода (Mо), амплитуда моды (АМо), вариационный размах ( Δ R-R); индекс напряженности (ИН), индекс вегетативной регуляции (ИВР), вегетативный показатель ритма (ВПР), показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР).

С помощью спектрального анализа определяли мощность спектра в миллисекундах в квадрате на 1 герц в следующих диапазонах: сверхмедленных волн (VLF) – от 0,003 до 0,04 Гц; медленных волн (LF) – от 0,04 до 0,15 Гц; высокочастотных волн (HF) – от 0,15 до 0,40 Гц; сверхвысокочастотных волн (VHF) – от 0,40 до 1,00 Гц; а также общую мощность спектра (TP 0-0,40 ) в диапазоне от 0,003 до 0,40 Гц и отношение LF/HF.

При анализе реакции на АОП рассчитывали отношение минимального значения R-R-интервала, обычно в районе 15-го сокращения от начала вставания, к самому длинному R-R-интервалу, обычно около 30-го сокращения сердца, – так называемый коэффициент 30 : 15 (K 30:15 ) [6].

Классификацию функциональных состояний организма проводили с помощью структурно-лингвистического метода [5].

Для анализа и оценки полученных результатов применялись методы непараметрической статистики [1].

Результаты и обсуждение. В табл. 1 приведены результаты математического анализа ВСР у спортсменов, выделенных ранее в одну из групп и прошедших учебнотренировочный сбор в горах [9].

Обращают на себя внимание достоверно более низкие значения показателей вариационной пульсометрии RRNN, Mo, SDNN, AМo, Δ R-R, CV, ИН, ИВР, ПАПР, ВПР у спортсменов второй группы по сравнению с первой. Это свидетельствует о меньшей напряженности регуляторных процессов в организме и преобладании в вегетативном балансе вагусных влияний.

Показатели спектрального анализа ВСР также указывают на лучшее функциональное состояние организма у спортсменов второй группы после пребывания в горах. Это подтверждается достоверно (p<0,001) более низкими значениями мощности низкочастотного (LF) и сверхвысокочастотного (VHF) компонентов (p<0,05). Соотношение LF/HF<1 у спортсменов второй группы доказывает сделанный выше вывод о преобладании у них в вегетативном балансе в состоянии относительного покоя парасимпатических влияний, в то время как у спортсменов первой группы LF/HF>1, что указывает на преобладание симпатических влияний. Достоверно более высокая мощность спектра ВСР в сверхвысокочастотном диапазоне (VHF) может свидетельствовать о повышенном риске возникновения у спортсменов первой группы неустойчивых функциональных состояний, особенно при нагрузках [5, 9].

В табл. 2 приведены средние показатели вариационного и спектрального анализа ВСР у спортсменов, полученные при проведении активной ортостатической пробы.

В целом, у спортсменов обеих групп наблюдается адекватная реакция сердечно-сосудистой системы на данную функциональную пробу. Согласно литературным данным значения К 30:15 более 1,75, регистрируемые у спортсменов, характерны для хорошо тренированных людей, и их следует расценивать как признак высокой реактивности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы [6].

Однако у спортсменов первой группы при проведении активной ортопробы наблюдается несколько большее напряжение регуляторных систем организма. На это указывают более высокие значения ИН. Большее напряжение функциональных систем у данных спортсменов может быть обусловлено смещением вегетативного баланса в область преобладания симпатических влияний, о чем свидетельствуют достоверно (p<0,05) более высокие значения отношения LF/HF, и избыточной активацией регуляторных механизмов организма, что подтверждает достоверно (p<0,05) более высокая мощность сверхвысокочастотной компоненты (VHF) в спектре ВСР, связанная непосредственно с формированием нестабильных функциональных состояний организма [5, 9].

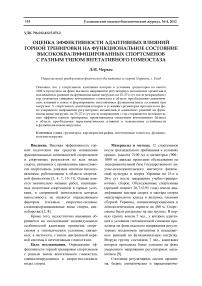

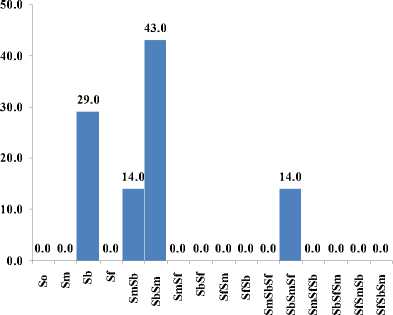

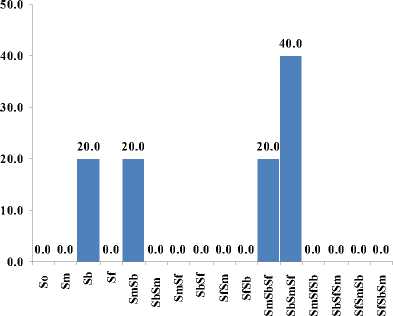

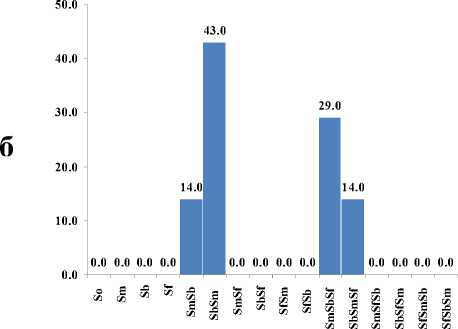

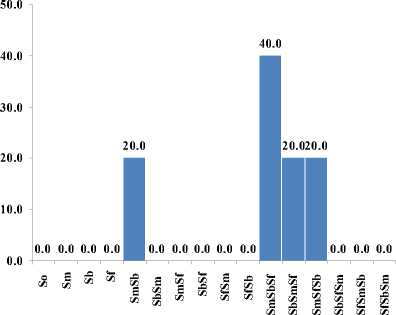

Сделанные заключения подтверждают данные, приведенные на рис. 1, из которого видно, что после проведения активной ортопробы у ряда спортсменов первой группы возникли неустойчивые состояния (SmSfSB). В то же время следует отметить, что эти не- устойчивые состояния характеризуются незначительным повышением напряженности регуляторных процессов в организме и могут представлять один из вариантов нормальной реакции на нагрузку.

Следует также отметить тот факт, что у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор в горах, фиксируется лишь пять типов функционального состояния организма. При этом состояния с превалированием высокочастотного компонента (Sb, SbSm, SbSmSf), указывающие на преобладание у спортсменов после пребывания в горах ваготонического типа вегетативного гомеостаза, составляют 71 % от общего количества состояний и наблюдаются в основном у тех спортсменов, адаптация которых к горным условиям проходила успешно.

Таблица 1

Средние значения показателей математического анализа ритма сердца в условиях относительного покоя у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор в условиях среднегорья

|

Показатели |

Первая группа (n=10) |

Вторая группа (n=14) |

|

RRNN, мc |

1083±36,1* |

1211±19,1* |

|

Mo, мc |

1072±41,7* |

1200 ± 19,7* |

|

SDNN, мс |

69,4 ± 19,8* |

85,5 ± 5,7** |

|

AМo, % |

40 ± 6,7 |

24,2 ± 2,0* |

|

Δ R-R, мc |

408 ± 61,5 |

483 ± 40,0* |

|

CV, % |

6,4 ± 0,96 |

7,1 ± 0,47*** |

|

ИН |

91 ± 29,5 |

21 ± 6,9*** |

|

ИВР |

194 ± 40,3 |

50 ± 4,3** |

|

ПАПР |

37 ± 4,3* |

20 ± 1,4* |

|

ВПР |

4,5 ± 1,53 |

1,7 ± 0,45** |

|

VLF, мс2/Гц |

5892 ± 553,7 |

4413 ± 136,8*** |

|

LF, мс2/Гц |

6040 ± 458,5 |

5572 ± 250,2*** |

|

HF, мс2/Гц |

5139 ± 639,3 |

7275 ± 400,3** |

|

VHF, мс2/Гц |

712 ± 407,9 |

485 ± 262,2* |

|

TP 0-0,40 , мс2/Гц |

17093 ± 1055,0 |

17205 ± 672,0 |

|

LF/HF |

1,22 ± 0,201 |

0,75 ± 0,056*** |

Примечание. n – количество кардиоритмограмм; * – отличие на уровне p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001; достоверность отличий определялась с помощью непараметрического критерия Уилкоксона.

Таблица 2

Показатели ВСР при проведении активной ортопробы у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор в горах

|

Показатели |

Первая группа (n=10) |

Вторая группа (n=14) |

|

RRNN, мc |

803 ± 47,1 |

797 ± 26,8 |

|

Mo, мc |

788 ± 47,6 |

758 ± 27,7 |

|

SDNN, мс |

59,5 ± 9,37 |

66,8 ± 7,51 |

|

AМo, % |

43 ± 3,9 |

40 ± 2,6 |

|

Δ R-R, мc |

377 ± 58,3 |

416 ± 47,8 |

|

CV, % |

7,4 ± 1,44 |

8,6 ± 0,97 |

|

ИН |

72 ± 21,4 |

63 ± 15,4 |

|

ИВР |

114 ± 42,5 |

98 ± 31,4 |

|

ПАПР |

55 ± 5,7 |

53 ± 3,8 |

|

ВПР |

3,6 ± 0,75 |

3,2 ± 0,58 |

|

VLF, мс2/Гц |

6133 ± 544,7 |

5523 ± 348,9 |

|

LF, мс2/Гц |

6981 ± 572,7 |

6453 ± 338,5 |

|

HF, мс2/Гц |

2137 ± 373,8** |

4439 ± 329,7* |

|

VHF, мс2/Гц |

1999 ± 351,4 |

1204 ± 240,8* |

|

TP0-0,40, мс2/Гц |

15244 ± 511,5 |

16435 ± 102,4 |

|

LF/HF |

3,31 ± 1,139** |

1,48 ± 0,086* |

|

К 30:15 |

1,83 ± 0,051 |

1,93 ± 0,034* |

Примечание. n – количество кардиоритмограмм; * – отличие на уровне p<0,05; ** – p<0,01; достоверность отличий определялась с помощью непараметрического критерия Уилкоксона.

Заключение. Проведение в горах учебно-тренировочного сбора спортсменов, адаптация которых к горным условиям проходила успешно на фоне умеренного напряжения регуляторных систем организма, приводит к положительным эффектам, проявляющимся в улучшении функционального состояния спортсменов, смещении вегетативного баланса в область преобладания вагусных влияний и повышении устойчивости к функциональным нагрузкам, которые сохраняются и на 25–27-е сут после возвращения с гор. Менее эффективна горная тренировка для спортсменов, адаптация которых к условиям среднегорья на высоте 2100 м проходила на фоне высокого напряжения регуляторных механизмов организма и неадекватных реакций на функциональные нагрузки. У них на 25–27-е сут после возвращения отмечаются смещение вегетативного гомеостаза в область преобладания симпатических влияний в покое и формирование неустойчивых функциональных состояний при нагрузках.

І ІІ

Рис. 1. Распределение функциональных состояний организма у спортсменов в состоянии относительного покоя (а) и при проведении активной ортопробы (б) на 25–27-е сут после проведения учебно-тренировочного сбора в горах. І – спортсмены второй группы; ІІ – спортсмены первой группы

-

1. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. Киев, 2006. 558 с.

-

2. Бойчук Т. В., П’ятничук Д. В., Лапковський Е. Й. Оцінка факторів, що впливають на ефективність тренувального процесу у бігунів на середні і довгі дистанції та вплив гіпоксії на функціональний стан організму // Науковий часо-пис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманов. Серія 15. Теорія та методика навчання: фізична культура і спорт. Вип. 8. Л. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. С. 134–138.

-

3. Булатова М. М., Платонов В. Н. Среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия в системе подготовки спортсменов // Спортивная медицина. 2008. № 1. С. 95–119.

-

4. Дмитрук А. И. Гипоксия и спорт : учеб.-методич. пособие. СПб., 2007. 44 с.

-

5. Ильин В. Н. Применение теории ультра-стабильных систем для оценки функционального состояния организма человека // УСиМ. 2000. № 1. С. 14–19.

-

6. Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического применения метода. Иваново : Ивановская гос. мед. академия, 2002. 290 с.

-

7. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев : Олимп. лит., 2004. 808 с.

-

8. Пятничук Д. В., Бойчук Т. В. Побудова тренування бігунів на середні і довгі дистанції в умовах Карпатських гір : метод. реком. Івано-Франківськ, 2011. 56 с.

-

9. Черкес Л. І. Особливості функціональ-ного стану регуляторних систем організму спорт-сменів високої кваліфікації в початковій фазі адаптації до умов середньогір’я // Зб. наук. праць Харківського національного педагогічного універ-ситету ім. Г. С. Сковороди. Сер. «Біологія та валеологія». Вип. 13. 2011. С. 113–120.

-

10. Шпак Т. В. Тренування велосипедисток високої кваліфікації в умовах середньогір’я // Тео-рія і методика фіз. виховання і спорту. 2000. № 1. С. 39–41.

-

11. Шпак Т. В., Кірієнко М. П. Підготовка ве-лосипедистів високої кваліфікації в умовах середньогір’я // Спортивная медицина. 2008. № 1. С. 137–142.

-

12. Fuchs U., Reib M. Hohentraining. Trainer bibliotek. Phillipka-Verlag, 1990. 127 p.

-

13. Morphology, enzyme activities and buffer capacity in leg muscles of Kenyan and Scandinavian runners / B. Saltin [et al.] // Scand. J. Med. Sci.

-

14. Task force of the european of cardiology and the north american society of pacing and electrophysiology. Heart rate variability. Standarts of measurements, physiological interpretation, and clinical use // Circulation. 1996. № 93. P. 1043–1065.

-

15. Wilmore J. H., Costill D. L. Physiology of sport and exercise. Champaingn, Illinois : Human Kinetics, 2004. 726 p.

Sports. 1995. № 5. P. 222–230.

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ADAPTIVE INFLUENCES OF MOUNTAIN TRAINING ON THE FUNCTIONAL STATE OF ATHLETES WITH DIFFERENT TYPES OF AUTONOMIC HOMEOSTATIS

National University of Physical Education and Sport of Ukraine

Список литературы Оценка эффективности адаптивных влияний горной тренировки на функциональное состояние высококвалифицированных спортсменов с разным типом вегетативного гомеостаза

- Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. Киев, 2006. 558 с.

- Бойчук Т. В., П’ятничук Д. В., Лапковський Е. Й. Оцiнка факторiв, що впливають на ефективнiсть тренувального процесу у бiгунiв на середнi i довгi дистанцiї та вплив гiпоксiї на функцiональний стан органiзму//Науковий часопис нацiонального педагогiчного унiверситету iм. М. П. Драгоманов. Серiя 15. Теорiя та методика навчання: фiзична культура i спорт. Вип. 8. Л.: НПУ iм. М. П. Драгоманова, 2010. С. 134-138.

- Булатова М. М., Платонов В. Н. Среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия в системе подготовки спортсменов//Спортивная медицина. 2008. № 1. С. 95-119.

- Дмитрук А. И. Гипоксия и спорт: учеб.-методич. пособие. СПб., 2007. 44 с.

- Ильин В. Н. Применение теории ультрастабильных систем для оценки функционального состояния организма человека//УСиМ. 2000. № 1. С. 14-19.

- Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического применения метода. Иваново: Ивановская гос. мед. академия, 2002. 290 с.

- Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев: Олимп. лит., 2004. 808 с.

- Пятничук Д. В., Бойчук Т. В. Побудова тренування бiгунiв на середнi i довгi дистанцiї в умовах Карпатських гiр: метод. реком. Iвано-Франкiвськ, 2011. 56 с.

- Черкес Л. I. Особливостi функцiонального стану регуляторних систем органiзму спорт-сменiв високої квалiфiкацiї в початковiй фазi адаптацiї до умов середньогiр’я//Зб. наук. праць Харкiвського нацiонального педагогiчного унiвер-ситету iм. Г. С. Сковороди. Сер. «Бiологiя та валеологiя». Вип. 13. 2011. С. 113-120.

- Шпак Т. В. Тренування велосипедисток високої квалiфiкацiї в умовах середньогiр’я//Тео-рiя i методика фiз. виховання i спорту. 2000. № 1. С. 39-41.

- Шпак Т. В., Кiрiєнко М. П. Пiдготовка велосипедистiв високої квалiфiкацiї в умовах середньогiр’я//Спортивная медицина. 2008. № 1. С. 137-142.

- Fuchs U., Reib M. Hohentraining. Trainer bibliotek. Phillipka-Verlag, 1990. 127 p.

- Morphology, enzyme activities and buffer capacity in leg muscles of Kenyan and Scandinavian runners/B. Saltin [et al.]//Scand. J. Med. Sci. Sports. 1995. № 5. P. 222-230.

- Task force of the european of cardiology and the north american society of pacing and electrophysiology. Heart rate variability. Standarts of measurements, physiological interpretation, and clinical use//Circulation. 1996. № 93. P. 1043-1065.

- Wilmore J. H., Costill D. L. Physiology of sport and exercise. Champaingn, Illinois: Human Kinetics, 2004. 726 p.