Оценка эффективности артроскопической реинсерции передней крестообразной связки при её проксимальных разрывах

Автор: Романов Д.А., Гаркави А.В., Кнеллер Л.О.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 3 (49), 2022 года.

Бесплатный доступ

Высокая частота неудовлетворительных результатов пластики передней крестообразной связки (ПКС), а также современные достижения в области анатомо-функционального строения связки и артроскопической хирургии привели к возрождению интереса к первичному восстановлению структурной целостности ПКС.Целью данной работы явилась ретроспективная оценка результатов лечения пациентов, оперированных по поводу проксимального разрыва ПКС коленного сустава.Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 112 пациентов с нестабильностью коленного сустава на фоне проксимального разрыва передней крестообразной связки. Из них 34 пациента, которые перенесли артроскопическую реинсерцию ПКС, составили основную группу наблюдения, а 78 пациентов, которые перенесли артроскопическую аутопластику ПКС с использованием сухожилия полусухожильной мышцы, - группу сравнения. Для анализа результатов лечения использовали определение угла сгибания голени в коленном суставе, а также оценивали болевой синдром по 100-бальной шкале ВАШ и функциональное восстановление по шкалам IKDC и KOOS. Результаты. Угол сгибания голени в коленном суставе находился в пределах нормальных значений у пациентов обеих групп и не имел статистически значимых различий (p > 0,05). В тоже время несмотря на то, что средние баллы пациентов обеих групп по шкалам KOOS и IKDC находились в оценочном диапазоне «отлично», у пациентов основной группы они были выше на 2,1 и 2,8 баллов соответственно, что имело статистически значимую разницу (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Передняя крестообразная связка, реконструкция, аутотрансплантация

Короткий адрес: https://sciup.org/142237439

IDR: 142237439 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.17238/2226-2016-2022-3-56-61

Текст научной статьи Оценка эффективности артроскопической реинсерции передней крестообразной связки при её проксимальных разрывах

The high frequency of unsatisfactory results of plastic surgery of the anterior cruciate ligament (ACL), as well as modern achievements in the field of anatomical and functional structure of the ligament and arthroscopic surgery have led to a revival of interest in the primary restoration of the structural integrity of the ACL.

Objective of this work was to retrospectively evaluate the results of treatment of patients operated on for proximal tear ACL of the knee joint.

Materials and methods. A retrospective analysis of the surgical treatment of 112 patients with knee joint instability on the background of proximal tear of the anterior cruciate ligament was carried out. Of these, 34 patients who underwent arthroscopic repair of the ACL made up the main observation group, and 78 patients who underwent arthroscopic reconstruction of the ACL using the tendon of the semitendinous muscle made up the comparison group. To analyze the results of treatment, the definition of the angle of flexion of the lower leg in the knee joint was used, and pain syndrome was assessed on the 100-point VAS scale and functional recovery on the IKDC and KOOS scales.

Results. The angle of flexion of the lower leg in the knee joint was within normal values in patients of both groups and had no statistically significant differences (p > 0.05). At the same time, despite the fact that the average scores of patients in both groups according to the KOOS and IKDC scales were in the “excellent” rating range, in patients of the main group they were 2.1 and 2.8 points higher, respectively, which had a statistically significant difference (p < 0.05). Similar results were also noted when assessing the pain syndrome, which in the patients of the main group was 2.4 points less (p < 0.05) and was in the estimated range of “no pain”, while the average score of the patients of the comparison group was at the lower limit of the estimated range of “moderate pain”. Conclusion. Arthroscopic repair of the anterior cruciate ligament can be considered a surgical intervention of choice for cases of its proximal tears, since it allows for better functional results and is characterized by less pain syndrome in comparison with reconstruction of the anterior cruciate ligament, however, further studies are needed to determine strict indications for performing this surgical intervention.

Conflict of interests: the authors declare no conflict of interest

Funding: the study had no sponsorship

Актуальность

В настоящее время принято считать, что артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки является «золотым стандартом» в лечении нестабильности коленного сустава на фоне её разрывов [1]. Было неоднократно продемонстрировано, что данное оперативное вмешательство эффективно восстанавливает стабильность сустава, однако частота неудовлетворительных результатов лечения остается достаточно высокой, достигая 15-25% [2, 3]. Продолжающиеся поиски улучшения результатов лечения разрывов ПКС возродили интерес хирургов к первичному восстановлению её структурной целостности [4].

Шов передней крестообразной связки активно использовался в хирургической практике вплоть до 90-х годов XX века, однако затем от данной методики отказались ввиду большого процента неудач, связанных в первую очередь с несостоятельностью шва [5]. Тем не менее, есть несколько причин, по которым после неутешительных результатов, полученных в прошлом столетии, взгляды хирургов вновь обратились на первичное восстановление целостности ПКС. Во-первых, исторически шов использовали при всех типах разрыва связки, однако ряд исследований продемонстрировали, что данное оперативное вмешательство в связи с особенностями васкуляризации целесообразно применять только при проксимальных разрывах [5–7]. Вторая причина – меньшая инвазивность операции по сравнению с аутопластикой ПКС, поскольку отсутствует необходимость выполнять забор трансплантатов и формировать костные каналы большого диаметра, что в совокупности с современными достижениями артроскопической хирургии позволяет избежать ряда осложнений и способствует быстрому восстановлению пациентов [8, 9]. Наконец, сохранение нативной ткани передней крестообразной связки, богатой нейрорецепторами, способствует сохранению проприоцепции – функции, потере которой на современном этапе отводится одна из основных ролей в неудовлетворительных результатах лечения [10–12].

Современные исследования продемонстрировали хорошие результаты артроскопического первичного восстановления, или реинсерции, передней крестообразной связки [4, 13, 14]. Однако ряд авторов по-прежнему полагают, что реинсерция может быть рискованной процедурой с негарантированным результатом, в связи с чем требуются дальнейшие работы по изучению эффективности данного оперативного вмешательства [15, 16, 17, 18].

Таким образом целью данного исследования было оценить болевой синдром и функциональные результаты лечения у пациентов, перенесших реинсерцию передней крестообразной связки, и сравнить полученные данные с результатами замещения связки аутосухожилием полусухожильной мышцы.

Материалы и методы

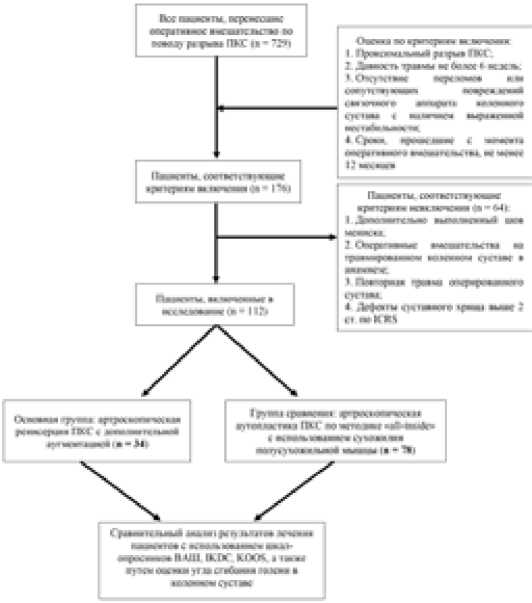

В данном ретроспективном исследовании были обследованы пациенты, которые в период с 2015 по 2021 гг. в связи с нестабильностью коленного сустава на фоне повреждения передней крестообразной связки были прооперированы в ортопедическом отделении ГБУЗ ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова.

Критерия включения в исследование:

-

1. Описанный в протоколах операции проксимальный разрыв передней крестообразной связки (тип I или II по классификации Sherman) с отсутствием или незначительным ее разволокнением (группа А или В по классификации Aterchrang [19]).

-

2. Давность травмы не более 6 недель;

-

3. Отсутствие переломов или сопутствующих повреждений связочного аппарата коленного сустава с наличием выраженной нестабильности;

-

4. Сроки, прошедшие с момента оперативного вмешательства, не менее 12 месяцев.

Критерия невключения в исследование:

-

1. Дополнительно выполненный во время оперативного вмешательства шов мениска;

-

2. Оперативные вмешательства на травмированном коленном суставе в анамнезе;

-

3. Получение повторной травмы коленного сустава после выполненного оперативного вмешательства;

-

4. Дефекты суставного хряща выше 2 ст. по классификации ICRS.

Из 729 проанализированных историй болезни пациентов с основным диагнозом «нестабильность коленного сустава», критериям включения в исследование соответствовали 112 случаев, из которых для анализа были сформированы две группы: в основной группе, включающей 34 пациента, выполнена артроскопическая реинсерция передней крестообразной связки с дополнительной аугментацией, а в группе сравнения, включающей 78 пациентов, – артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки по стандартной методике “all-inside” с использованием сухожилия полусухожильной мышцы. Различия в выборе оперативного вмешательства при схожих повреждениях объясняются внедрением операции реинсерции ПКС в клиническую практику работы ортопедического отделения ГБУЗ ГКБ № 67 лишь с 2018 г., когда её стали применять при всех проксимальных разрывах с сохранением структуры волокон связки.

Все пациенты, включенные в исследование, были вызваны на контрольный осмотр, во время которого оценивали болевой синдром в области коленного сустава с использованием 100-бальной визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Полученные результаты интерпретировали следующим образом: 0-5 мм – «нет боли»; 5-35 мм – «умеренная боль»; 36-74 мм – «выраженная боль»; 75-100 мм – «сильная и очень сильная боль»). Функциональное состояние коленного сустава оценивали с помощью шкал-опросников IKDC и KOOS (интерпретация полученных результатов по обеим шкалам: от 89 до 100 – отличный результат; от 77 до 88 – хороший; от 65 до 76 – удовлетворительный и от 64 и ниже – неудовлетворительный). Кроме того, измеряли угол сгибания голени в коленном суставе (рисунок 1).

Методы статистической обработки.

Статистический анализ полученных данных выполняли на персональном компьютере с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel 16.42 и IBM SPSS 23. Количественные данные представлены в виде средних значений со стандартным отклонением, качественные – в виде абсолютных чисел и процентов. Оценку достоверности различий между исследуемыми группами проводили с помощью U-критерия Манна-Уитни для количественных величин и Хи-квадрат Пирсона для качественных величин. Различия считали статистически значимыми при p ≤ 0,05.

Рисунок 1. Дизайн исследования

Результаты

Возраст пациентов, гендерное распределение, а также частота сопутствующих повреждений менисков и суставного хряща не имели статистически значимых различий между двумя группами (p > 0,05), статистически значимое различие имело только среднее время, прошедшее от момента получения травмы до оперативного вмешательства (p < 0,05), что однако не имело клинического значения, поскольку разница составила всего 6,8 дней в пользу пациентов основной группы (таблица 1).

Оценка угла сгибания голени в коленном суставе у пациентов обеих групп не продемонстрировала статистически значимых различий, в среднем данный угол составил 138,7 ±

3,1° для пациентов основной группы и 138,3 ± 3,4° для группы сравнения (p > 0,05).

Таблица 1.

Общая характеристика пациентов обеих групп

|

Основная группа (n=34) |

Группа сравнения (n=78) |

р |

|

|

Средний возраст (лет) |

32,2 ± 8,6 |

31,5 ± 8,1 |

> 0,05 |

|

Количество мужчин/жен-щин |

24 (70,6 %) / 10 (29,4 %) |

53 (67,9 %) / 25 (32,1 %) |

> 0,05 |

|

Среднее время от получения травмы до выполнения операции (дни) |

16,9 ± 8,3 |

23,7 ± 7,9 |

< 0,05 |

|

Сопутствующие повреждения менисков, потребовавшие выполнения резекции, n (%) |

18 (52,9 %) |

42 (53,8 %) |

> 0,05 |

|

Сопутствующие повреждения суставного хряща 1-2 ст. по ICRS, n (%) |

11 (32,4 %) |

22 (28,2 %) |

> 0,05 |

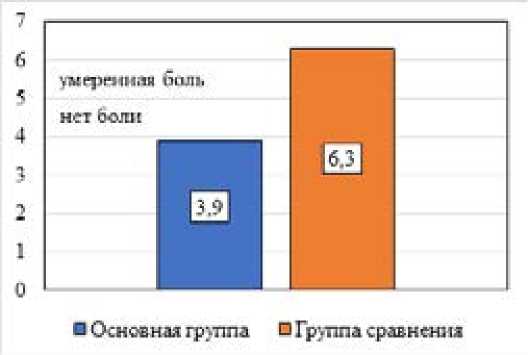

В свою очередь уровень болевого синдрома, оцениваемый по 100-бальной визуальной аналоговой шкале, у пациентов основной группы находился в диапазоне «отсутствие боли» и составил в среднем 3,9 ± 3,4 балла, что ниже на 2,4 балла, чем у пациентов группы сравнения, у которых средний балл по ВАШ составил 6,3±3,9 (нижняя граница диапазона «умеренная боль») – p < 0,05 (рисунок 2)

Рисунок 2. Средний балл по шкале ВАШ

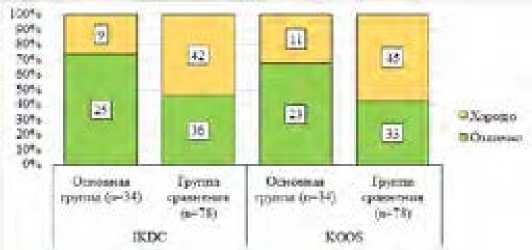

Аналогичные статистически значимые различия отмечены и при оценке полученных результатов по функциональным шкалам-опросникам. По шкале IKDC средний балл в основной группе пациентов и в группе сравнения составил 91,2 ± 4,6

балла (диапазон «отлично») и 89,1 ± 5,1 балла (нижняя граница оценочного диапазона «отлично») – p < 0,05, а по шкале KOOS - 92,2 ± 4,9 (диапазон «отлично») и 89,5 ± 4,8 (нижняя граница оценочного диапазона «отлично») баллов соответственно (p < 0,05) (таблица 2).

Таблица 2

Результаты лечения пациентов основной группы и группы сравнения

|

Боль (баллы по ВАШ) |

Угол сгибания (град) |

IKDC (баллы) |

KOOS (баллы) |

|

|

Основная группа (n = 34) |

3,9 ± 3,4 |

138,7 ± 3,1 |

91,2 ± 4,6 |

92,2 |

|

Группа сравнения (n = 78) |

6,3 ± 3,9 |

138,3 ± 3,4 |

89,1 ± 5,1 |

89,4 ± 4,8 |

|

разница |

- 2,4 |

0,4 |

2,1 |

2,8 |

|

р |

< 0,05 |

> 0,05 |

< 0,05 |

< 0,05 |

При этом в основной группе показатели в диапазоне «отлично» (более 88 баллов) имели по IKDC 25 пациентов (73,5%), а по KOOS – 23 пациента (67,6 %), тогда как в группе сравнения показатель «отлично» по IKDC имели 36 пациентов (46,2%), а по KOOS – 33 пациента (42,3 %). Доля отличных результатов в основной группе оказалась выше по IKDC на 24,4% (в 1,6 раза), и по KOOS на 23,0 % (в 1,6 раза), что, однако, не имело статистической значимости (р > 0,05) – рисунок 3.

Рисунок 3. Оценка результатов лечения по шкалам KOOS и IKDС в основной группе и группе сравнения

Обсуждение

Таким образом, анализ результатов проведенного оперативного лечения пациентов с разрывом ПКС в двух сопоставимых группах наблюдения показал, что после выполнения реинсерции связки (основная группа) отмечается статистически значимый меньший болевой синдром и лучшие функциональные результаты по шкалам IKDC и KOOS. Возможное объяснение полученных данных основывается в первую очередь менее инвазивной техникой реинсерции передней крестообразной связки с сохранением нативной ткани связки и отсутствием необходимости забора трансплантата с последующим формированием костных каналов большого диаметра, что совпадает с мнением ряда других авторов [5, 8, 10, 11]. Между тем, несмотря на статистические отличия, среднее значение баллов по функциональным шкалам-опросникам у пациентов обеих групп находится в оценочном диапазоне «отлично», свидетельствуя об эффективности обоих видов оперативного вмешательства, о чем также говорит отсутствие статистически значимых различий в оценке угла сгибания голени в коленном суставе.

Важным вопросом остается возможность сохранения проприоцепции при реинсерции ПКС и значимость этого для восстановления функции коленного сустава. В связи с этим для окончательного решения вопроса о преимуществах реинсерции ПКС при ее проксимальных разрывах требуются дальнейшие исследования, направленные на непосредственную оценку проприоцепции в оперированном суставе.

Выводы

-

1. Артроскопическая реинсерция передней крестообразной связки не уступает традиционной технике ее аутопластического замещения в отношении функциональных результатов и характеризуется меньшим болевым синдромом в послеоперационном периоде, что позволяет рассматривать такую операцию как метод выбора при проксимальных разрывах ПКС.

-

2. Возможность сохранения проприоцепции при реинсерции ПКС может явиться весомым аргументом в пользу расширения показаний к выбору данной хирургической тактики, однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Список литературы Оценка эффективности артроскопической реинсерции передней крестообразной связки при её проксимальных разрывах

- Grassi A., Carulli C., Innocenti M., Mosca M., Zaffagnini S., et al. New trends in anterior cruciate ligament reconstruction: A systematic review of national surveys of the last 5 years. Joints, 2018, vol. 6, no. 3, pp.177-187. doi: 10.1055/s-0038-1672157.

- Samitier G., Marcano AI., Alentorn-Geli E., Cugat R., Farmer K., et al. Failure of anterior cruciate ligament reconstruction. Arch Bone Joint Surg, 2015, vol. 3, no. 4, pp. 220–40.

- Rousseau R., Labruyere C., Kajetanek C., Deschamps O., Makridis K.G., et al. Complications after anterior cruciate ligament reconstruction and their relation to the type of graft: A prospective study of 958 cases. Am J Sports Med, 2019, vol. 47, no. 11, pp. 2543-2549. doi: 10.1177/0363546519867913.

- Wilson W.T., Hopper G.P., Banger M.S., Blyth M.J.G., Riches P. et al. Anterior cruciate ligament repair with internal brace augmentation: A systematic review. The Knee, 2022, no. 35, pp. 192-200. doi: 10.1016/j.knee.2022.03.009.

- van der List J.P., DiFelice G.S. Primary repair of the anterior cruciate ligament: a paradigm shift. the surgeon, 2017, vol. 15, no. 3, pp. 161-168. doi: 10.1016/j.surge.2016.09.006.

- Takeuchi S., Rothrauff B.B., Kanto R., Onishi K., Fu F.H. Superb microvascular imaging (SMI) detects increased vascularity of the torn anterior cruciate ligament. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2022, vol. 30, no. 1, pp. 93-101. doi: 10.1007/s00167-021-06640-6.

- Nguyen D.T., Ramwadhdoebe T.H., van der Hart C.P., Blankevoort L., et al. Intrinsic healing response of the human anterior cruciate ligament: an histological study of reattached ACL remnants. Journal of orthopaedic research, 2014, vol. 32, no. 2, pp. 296-301. doi; 10.1002/jor.22511.

- van der List J.P., DiFelice G.S. Range of motion and complications following primary repair versus reconstruction of the anterior cruciate ligament. Knee, 2017, vol. 24, no. 4, pp. 798–807. doi: 10.1016/j.knee.2017.04.007.

- Heusdens C. H. W. ACL repair: a game changer or will history repeat itself? A critical appraisal. Journal of Clinical Medicine, 2021, vol. 10, no. 5, pp. 912–23. doi: 10.3390/jcm10050912.

- Heusdens C. H. W., Hopper G. P., Dossche L., Roelant E., Mackay G. M. Anterior cruciate ligament repair with independent suture tape reinforcement: a case series with 2-year follow-up. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2019, vol. 27, no. 1, pp. 60-67. doi: 10.1007/s00167-018-5239-1.

- Jonkergouw A., van der List J. P., DiFelice G. S. Arthroscopic primary repair of proximal anterior cruciate ligament tears: outcomes of the first 56 consecutive patients and the role of additional internal bracing. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2019, vol. 27, no. 1, pp. 21-28. doi: 10.1007/s00167- 018-5338-z.

- Malahias M.A., Chytas D., Nakamura K., Raoulis V., Yokota M., et al. A narrative review of four different new techniques in primary anterior cruciate ligament repair: “back to the future” or another trend? Sports medicine-open, 2018, vol. 4, no. 1, pp. 1-12. doi: 10.1186/s40798-018-0145-0.

- Nwachukwu B.U., Patel B.H., Lu Y., Allen A.A., Williams III R.J. Anterior cruciate ligament repair outcomes: an updated systematic review of recent literature. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 2019, vol. 35, no. 7, pp. 2233-2247. doi: 10.1016/j.arthro.2019.04.005.

- Hopper G.P., Aithie J., Jenkins J.M., Wilson W.T., et al. Satisfactory patient-reported outcomes at 5 years following primary repair with suture tape augmentation for proximal anterior cruciate ligament tears. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2022, vol. 30, no. 1, pp. 253-259. doi: 10.1007/s00167-021-06485-z.

- Hohmann E. Editorial commentary: renaissance of primary anterior cruciate ligament repair: is history repeating itself? Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 2016, vol. 32, no. 12, pp. 2570-2571. doi: 10.1016/j.arthro.2016.09.022.

- Reider B. The quest. The American journal of sports medicine, 2013, vol. 41, no. 8, pp. 1747-1749. doi: 10.1177/0363546513498697.

- Meister M., Koch J., Amsler F., Arnold M.P., et al. ACL suturing using dynamic intraligamentary stabilisation showing good clinical outcome but a high reoperation rate: a retrospective independent study. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2018, vol. 26, no. 2, pp. 655-659. doi: 10.1007/s00167-017-4726-0.

- Papalia R., Torre G., Papalia G., Campi S., et al. Arthroscopic primary repair of the anterior cruciate ligament in adults: a systematic review. British Medical Bulletin, 2019, vol. 131, no. 1, pp. 29-42. doi: 10.1093/bmb/ldz019.

- Ateschrang A., Schreiner A., Ahmad S., Schröter S., et al. Improved results of ACL primary repair in one-part tears with intact synovial coverage. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy, 2019, vol. 27, no. 1, pp. 37-43. doi: 10.1007/s00167-018-5199-5.